记我的老师黄永年先生

⊙ 曹旅宁

我听黄永年先生的课,做他的学生,已是二十多年前的事情了。当时正是改革开放的第六年,我之所以报考先生的历史文献学研究生,一来此前曾听过先生“玄武门之变”及“长恨歌”的学术讲演,又在《新华文摘》上读到先生回忆老师吕思勉先生、童书业先生的文章,深深为之所吸引;二来当时读书热方兴未艾,考研究生极其荣耀,及第者往往有鲤鱼跳龙门之感。但捞个功名与是否学到做学问的真本领,却是有霄壤之别的。值得庆幸的是我遇到了先生,他是我学习史学的引路人,他真正把我带入了学问之门。

黄永年与曹旅宁合照

一、循循善诱

我入校的时候,黄先生已年近六十,按现在的规定,已届退休的年龄。当时先生还是黑发,精神抖擞,注重仪表,衣着整洁,穿中山装时上衣口袋必然插着笔,穿西装必打三角形的领结,有时也穿中式布扣便装,一般不戴帽子。但无论是讲课带研究生,还是搞科研写论文,精力比年轻人还要旺盛。新生刚一入校,他便召集我们谈话,提出要遵纪团结,服从指导,克服困难,戒骄戒躁。告诉我们要学习三四门课:包括目录学、版本学、专书研究等。目录学未有教材,要求记笔记;版本学有教材(仅有上册);要准备两本读书笔记,两周轮流交一次;要习字、练习书法;学问要文史兼通,不要急于写文章,更不要追求写文章的数量。我们后来购读《四库全书总目提要》《通鉴》《新唐书》《旧唐书》《太平广记》以及陈寅恪先生、吕思勉先生、顾颉刚先生等一流学者的论著,开始学写札记,都是出自先生的引导。

黄先生很注意培养学生的学习兴趣。当时给我们留下深刻印象的还有这样几件事情。先生专门为新生上了“如何治印”一课,就其名称、工具、怎样写、怎样刻一一详述。有些同学受到影响,买了石料与刻刀刻了起来。后来我在马衡先生《凡将斋金石丛稿》中读到《谈刻印》,讲得亦极为精到,但实践功夫不如先生来得生动。先生还专门教学生学习传统尺牍的格式称谓,作文要从写典雅、合乎规范的书信入手。还举行了一次考试,在黑板上写了50个简体字,要求对应写出繁体。其实,这都是在培养年轻人的兴趣,同时也是一种基本功的训练。

我现在手头保留了一张当年的成绩单,三年的学位课程一共有十五门,除了哲学、政治、外语是公共课,文字训诂、日本中国学外请北大裘锡圭先生、严绍先生担任,唐史史料学由贾宪宝学长担任外,先生亲自讲授了《目录学》《版本学》《古籍整理概论》《太平广记》《碑刻学》《专书研究——旧唐书》《文史专题》《史学方法》《专书研究——吴梅村诗》九门课。现在翻看当年的上课笔记,想到在当今的任何高校,包括清华、北大,要想听到名教授这么多的课都是绝无可能的。

黄先生讲课十分精彩。由于对讲课内容纯熟,已到了炉火纯青的地步,所以在课堂上能够不看讲义、深入浅出地将枯燥的目录学、版本学娓娓道来,让略有文献基础的学生在漫谈中掌握知识要点,不仅记得住,而且记得牢。先生虽然久居长安,但乡音犹在,吴音未改。刚开始听课有些难懂,但听习惯了更觉得韵味十足。特别是先生在课堂上吟诗作对的时候,这种体会更深。如先生在《古籍整理概论》课上讲到孔子整理文献的功绩时极其生动:“孔老夫子还在争论,这干什么吗?孔子基本上是进步的,《论语》中有陈旧的东西,带有旧时代的痕迹,一定时候还是要发作,毛润之都如此,还可苛求孔老夫子吗?功劳,解放文化。匡亚明的《孔子评传》不知怎样?但批评他的某人却是不学无术的,在复旦人很讨厌。”先生上课时坐着讲授,但时常站起来写板书,字体极为漂亮。当时来听课的学生很多,除了他名下的研究生,还有历史系、中文系其他专业的研究生。先生一讲就是一个上午,但从不喝水,偶尔也会燃起一支烟提神;当然也不使用麦克风,足见当时体力、精神的充沛。

先生当年上课,很推崇北大的传统,教师在上课以前,要预先编写讲义发给学生,教师往往在课堂上讲授自己的研究心得,一部讲义往往是教师自己日后出版学术著作的雏形。先生所上每门课也都预先编有讲义,比较成熟的都油印发给同学。他甚至说:“如果上课都按统一的教学大纲、统一的教材,学术统于一尊,学术就完了。”先生当年的目录学、版本学、碑刻学讲义,外加为图书馆工作人员所讲的文史工具书简介合编为《古文献学四种》已由鹭江出版社印行。但这些讲义都是讲授大纲性质的东西,拿当年的听课笔记与之对照,有不少内容是讲义上所没有的。而且《古文献学四种》中,我认为最重要的是目录学。先生说:“这目录学,不是图书馆编目之学,而是讲我国古籍有哪些名目,并适当做介绍,前面按传统的叫法可称之为‘目’,后者做介绍的可称之为‘录’。通过目录学,可使读者对我国古籍有个大概的了解,所以把它作为四讲之首讲。”而且目录学在讲授中采用的是传统的四部分类法。先生认为:“如今我国通用的分类法基本上是从西方国家引进的,这些分类法用来分自然科学的书籍是合适的,用来分今天的人文社会科学的书籍也是可以的,但若以此给我国的古籍分类就会闹笑话。”先生在讲目录学时,要求学生读《四库全书总目提要》。这一套办法是先生从老师吕思勉先生那里学来的。我后来看到吕先生在其一篇论治学的文章中说:“苏常一带读书人家,本有一教子弟读书之法,系于其初能读书时,使其阅《四库全书总目提要》一过,使其知天下(当时之所谓天下)共有学问若干种?每种的源流派别如何?重要的书,共有几部?实不啻于读书之前,使其泛览一部学术史,于治学颇有裨益。此项功夫,我在十六七岁时亦做过,经、史、子三部都读完,惟集部仅读一半。我的学问,所以不至十分固陋,于此亦颇有关系(此项功夫,现在的学生,亦仍可做,随意浏览,一暑假可毕)。”先生还十分重视目录学、版本学、碑刻学的实践功夫,强调学生多查、多看,在运用中掌握知识。由于先生本人收藏宏富,在版本学、碑刻学教学过程中都会带若干有代表性的实物到课堂给学生鉴赏,让同学们大开眼界。先生的考试方式也很奇特,有时甚至打百分。高年级的与低年级的一起听课,前者的分数一定高过后者。先生的理由是,谁说文科不能得一百分,卷子一百分,并不代表你学问就是一百分;高年级同学比你多学一年,分数自然应比你高。

专书研究目的在于使学生了解如何通读古籍大书、如何发掘史料、如何发现寻找问题,可以视为目录学及方法论的深化。比如说学术界流传着这样的一段佳话,凡是喜好在自己的论著中征引《太平广记》的,都可能是先生的学生。《太平广记》是北宋所编四部大书之一,主要收集宋以前的小说、杂记。对研究宋以前的社会历史文化提供了大量史料。我现在把先生讲授内容的目录抄录如下,大家便可管窥一斑了:一、道教与佛教(民间的道教与佛教,并非本身)。二、神、仙,关于五岳。三、泰山与阎罗。四、鬼。五、妖怪与精怪(明器)。六、狐。七、犬。八、其他的物怪。九、梦。十、史料(唐代长安与洛阳的坊)。再如先生讲《吴梅村诗》,用上海古籍出版社影印先生家藏清人程穆衡原笺、杨学沆补注的《吴梅村诗集笺注》为教本。先生归纳学习目的为:一、文史兼通。二、文还容易,诗非经,专门训练不可。唐诗虽红,但不要抢热闹。吴伟业讲史事,较好玩。三、读诗,最好不要读选本。鲁迅先生早就讲过,不要搞“三段认识”,即时代背景、思想性、艺术性(八股)。归纳学习方法为:一、选讲。二、诗史互证,多讲些文的知识。三、如何作诗,并对“黄调,形容黄季刚诵书之声动听也”进行了解说。讲授内容为:一、吴梅村诗的版本及其得失。二、诗的演变和概念(洋诗与古诗在格律上的不同)。三、诗的形式、调平仄、押韵。四、吴伟业年表。五、选讲:“仿唐人本事诗”“鸳湖曲”“茸城”“钟山”。诗多关涉明清代兴、南明史事。先生上课多引孟森明清史论著,其纯熟不下于陈寅恪先生的唐史论著,后来先生的政治史研究也受到孟森影响绝非偶然。钱锺书的《谈艺录》也在征引范围,先生对钱先生及《管锥编》颇为赞许。这门课的考试方法也别具一格。作诗一首,选吴梅村诗一首作本事一篇。

《文史专题》及《唐史专题》则使学生领略做学问的感觉,对学会“眼高手低”帮助极大。所用教本都是先生的论文,有些刚写完就油印发给大家。先生一上课便宣布此课“目的不是为学知识,而是学方法。具体来说,研究古代文史的方法,为何不开史学方法,我无此水平,上专题课,解剖麻雀而已”。不迷信权威,要大胆地怀疑,要运用第一手的材料,要找共性的东西,不要被情节吸引。如讲《论武德贞观时统治集团的内部矛盾和斗争》及《敦煌写本常何墓碑和唐前期宫廷政变中的玄武门》时,通过层层分析,便得出统治阶级上层的多数斗争都是权力斗争。又如讲《李勣与山东》,强调目的不在于了解李勣这个人,而在于讲如何评价历史人物。又如讲《说李武政权》时,目的在于使学生如何从一大堆混乱的事实中寻找规律。先生在课堂上曾自负地说:“(此文)东洋人无论如何搞不出来的。”先生还一再强调:“学生学老师主要是学治学态度、治学方法,最多学一点基本原理,而不是亦步亦趋地在老师的范围内打转转,否则学术怎样能向前发展?”

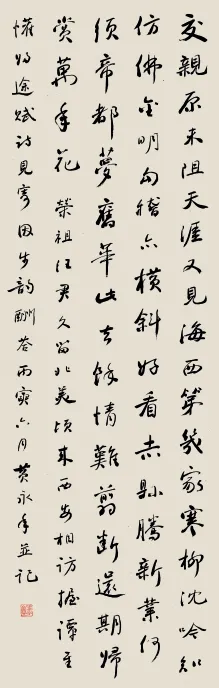

黄永年 行书 《酬答汪荣祖》诗轴

二、常人所不能为

1986年,周绍良先生自北京来西安主持论文答辩,在座谈会上,周先生说了一番意味深长的话,当今的许多学问家都是图书管理员出身,张政烺先生就是其中的佼佼者。黄先生正是图书馆馆员出身的学问家。先生自1957年划为右派,自1962年开始,直至1978年,一直在西安交通大学图书馆工作。但也因祸得福,得以重操文史旧业,整理完成了三十余篇论著,复出后连续发表,成为学问上的“万元户”(借用汪荣祖先生语)。据胡宝华学长回忆,他1982年报考黄先生的唐史研究生,是父亲胡如雷为他选择的。胡先生当时曾说:“黄先生的学问功底是我们这一代的佼佼者,很多学问都是这一代人所不具备的。”先生具有多方面的学养,且能综合运用在学术研究中,写常人所不能写的内容,发常人所不能发的议论。这里也举几个唐史研究以外的例证。

1979年,黄先生为配合《全国古籍善本书总目》的编纂,对西安市文管会所藏古籍进行清理时发现元刻《新编红白蜘蛛小说》残页,先生随即用铅笔作了录文,并做了精细的考证。按一般人的学养,不可能发现该残页在版刻历史上的地位与意义,即使发现了,也不过是录文以后写成题跋式的短文。先生却使出了他版本学、小说史、民俗学等多方面的十八般武艺,写了《记元刻〈新编红白蜘蛛小说〉残页》的长文。复原了红白蜘蛛小说的故事情节,使人们第一次看到了元刻话本小说的真面目。1986年我在西安南院门古旧书店买到印刷工业出版社1984年出版由魏隐儒、王金雨编著的《古籍版本鉴定丛谈》,发现第32页印有《新编红白蜘蛛小说》残页B面的照片,连忙告诉先生,先生即命我前往书店替他购买两册。原来论文1982年在上海《中华文史论丛》二十一辑上发表后,有加拿大的汉学家来信索要照片,先生无以应答,此次才从书中剪下照片完成中外学术交流事宜。

终南印社合照

还有《说〈颐和园词〉兼评邓云乡本事》一文,当年先生曾油印发给我们做文史专题课一讲的讲义,至今仍保存在我手里。《颐和园词》是王国维(静安)先生辛亥革命后避居日本京都的诗作,而且是其平生得意之作。借颐和园来咏写叶赫那拉氏即慈禧太后这位关系到清季政局的政治人物的一生,从而寄托静安先生对爱新觉罗一姓的悲哀感,其思想情感显然是反对辛亥革命的。先生以为,对知人论事及写作体式这两点没有认真下功夫,应是邓注所以不惬人意的根本原因。而后一点和能不能细玩作品的文义很有关系。记得抗战胜利以后,在苏州见到钱宾四(穆)先生,他说正在注《庄子》,用的底本是马其昶的《庄子故》,他解释说,马其昶还懂《庄子》的文义。钱先生的学术思想、政治思想虽是另一个路子,我此后也从未认真研究过《庄子》,但我认为他这句话还是很有道理的,多年来一直没有遗忘。最近翻阅杨树达先生的《积微居小学述林》,在297页《淮南子证闻后序》里也有这样几句话:“‘余尝谓训诂之学,明义诂为首要矣,而尤贵乎审辞气。大抵汉代儒生精于义诂,而疏于审辞气,赵宋学者善于审辞气,而疏于义诂。’治经子之学尚要审辞气,通文义,何况给文艺作品,给旧体诗作讲解笺释。文义不通,辞气不审,对作品的体式淡然无从理解,对作者的本旨也就只能发隔靴搔痒之谈了。”先生所论无疑是在阐明研读古典文学作品的方法论,堪与陈寅恪先生《读哀江南赋》文中关于古诗词中古典、今典的论说互为发明。

再有《〈忠王李秀成自供状〉抽毁辨》也是先生的代表作之一。原来《忠王李秀成自述状》自曾国藩删削刊刻后,原件一直秘藏湘乡曾氏富厚堂求阙斋。1936年北大影印九如堂翻刻曾国藩原刻本时,孟森先生序曰“世言李秀成原供,尚藏湘乡曾氏,以避时忌而不出,今以时过境迁,决无抵触之患,且正表明文正公臣节之纯”,希望曾氏后人将之公布。1949年曾氏后人经香港赴台湾,传闻飞机失事,自供不存。所幸1944年广西通志馆吕集义在湘乡首次见到秘藏近百年的自供手稿,除在北大影印本上进行补抄还拍摄若干张样本。1949年后罗尔刚先生提出,自供原稿经曾国藩抽毁。二十世纪六十年代,台湾影印了自供原稿,陈寅恪先生诗集有句云“雄信谳词传旧本,昆明劫后话新烟”,即指此事。先生1978年在北京购得中国书店原大原色影印本,仔细观察后认为罗先生的说法不能成立。由于供状写在两本版心印有“吉字中营”(曾国荃番号)的淡蓝色直格旧式账簿上,又用纸捻连在一起的。先生指出:“在旧社会生活过的人都知道,旧式账本每本页数都是有规定的,或五十页,或一百页,决无在此整数之外再加挂零星页数,以防管账者舞弊抽毁。现在第一本既是五十页的整数,就足证其中没有被抽毁的可能。从影印本和校补本册首所印原稿封面照片上都可看到,它已把写完的第一本五十页加上在第二本上所写的二十多页合并到一起,拆掉原来的钉线,改用两根纸捻穿钉。用纸捻钉书是不甚牢靠的。脱落丢失最后一页,不正在情理之中?又何必故入人罪,断定是被有意撕毁。”先生生前十分重视此文,在附记中还把它上升到文献鉴定方法论——内证法的高度。而且据辛德勇学长说,先生的考证在近代史学界已成为定论。

三、学问余事

黄先生是国内外知名的篆刻高手。二十世纪七十年代中后期曾发起成立终南印社。先生身后,终南印社送挽联“学坛寂寞失朝月,印社悲凉忆春风”,回顾此段往事,颇具感情。当年我曾在其油印会刊上见过先生的一方闲章,后收入《黄永年印存》,刻的是朱文“家住吴门久作长安旅”,当是出典自北宋周邦彦《清真词》中的苏幕遮(燎沉香),原句为:“故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅。五月渔郎相忆否?小楫轻舟,梦入芙蓉浦。”先生旅居长安五十载,其思乡之情,观此印可知。

先生的篆刻作品曾参加国内外书法篆刻展,篆刻界评定其风格“清婉秀润”,说他治印“尊法传统,以秦汉印玺及黄牧甫为宗,追求工稳圆润、秀丽端庄之韵味。布局精巧而工整,刀法圆劲而精细。白文印饱满而浑朴,朱文印细劲而空灵,方寸之间,极见功夫,在当代陕西印坛粗犷朴厚、恣肆率意之外,别树一帜,极大地丰富了长安印坛的艺术表现”。需要补充的是,先生治印独见其佳,除了腕力刀功外,更为重要的还在于他的书法功力。正如清人周亮工《因树屋书影》曰:“古人如颜鲁公辈,自书碑,间自镌之,故神采不失。今之能为书,多不能自镌。自书自镌者,独印章一道耳。然其人多不善书,落墨已误,安望其佳?余在江南,见其人能行楷、能篆籀者,所为印多妙,不能者类不可观。执此求之,百不一爽也。”盖刀法者,所以传其所书之文,使其神采不失。黄先生正是“能行楷、能篆籀者”,故其治印,逸格超群,具有脱凡出俗的艺术效果。

黄先生洞悉书法演变源流,喜好书法,更喜好收藏碑刻拓片,而且多是有名头、有来历,流传有序的精品。如先生所藏话雨楼旧藏的《马天祥造像记》是罕见的道教造像拓片,原石早毁,现在流传的拓片多是后来的翻刻本,马天祥的“祥”字做两条尾巴,而先生所藏则是一条尾巴的真品。先生所藏《韩仲良碑》亦是乾隆旧拓;所藏《等慈寺碑》及《王忠嗣碑》拓片,中华人民共和国成立后原石已毁。此外,大家知道,碑刻北朝多,南朝少,刘宋时的至今只发现了三四种,其中享有盛名的是宋孝武帝大明二年(458)的《爨龙颜碑》和大明八年(464)的《刘怀民墓志》。先生所藏《爨龙颜碑》当是乾隆以前的旧拓,比故宫博物院所藏的还要精美,比孙太初《云南古代石刻丛考》所据底本还早;所藏《刘怀民墓志》亦为清初精拓。这是由于中华人民共和国成立后,往昔的达官贵人、文化精英落魄不堪,“黑老虎”的身价一落千丈,无人问津,先生内行且事搜集的结果。而当今唐碑新拓市价也在六七千元以上,而且是有价无市,更无论乾隆以来或流传有序的旧拓了,而且有些原石1949年后已毁不存。外界对先生的藏书多有所闻,对其搜集碑刻拓片则知之甚少。

我们进校时,先生也从事书法创作,主要是写金文、小篆,风格近似罗振玉书体。先生还收藏有从罗继祖先生处得来的罗振玉篆书条幅。先生间或也写行楷,字体圆润流美,当是继承唐代褚遂良一派的风格,实非当今“真书不入今人眼,儿辈从教鬼画符”的自命书法家者所能企及。先生自评其作诗、作文言文、写行书可以“冒充”清朝人。

洛苑仙谱

家住吴门久作长安旅

颉刚八十岁后作

苦战能过关

四、晚年的议论

2000年年底,高校古委会在广州暨南大学开会,先生也从西安到了广州。我听到消息后,立即在晚上与段晓春同学到暨大招待所看望。自1990年以来,我已经十年未见先生了。此前1998年考入中山大学历史系读博士时,曾打电话告知先生,先生当时笑着说:“好嘛!捞个功名。”先生这次在暨大见到我们,十分高兴。竟吟起了杜甫的诗句“忆昔开元全盛日”,说:“现在的学生写文章,不仅道理说不通,连句子也写不通。”接着讲自己著作出版的事情,说论文选集《文史探微》中华书局即出,已看过三校了。因先生晚上还要开会,我们便送他到会场去。在路上,发现先生已有气喘的毛病。先生一路上说:“现在真正读书,做考证,真刀真枪干的,全国也只有北大、武大、复旦等的一些人了。”又说:“做学问,除了读书,做札记,别无他途。”

2002年暑假,秦汉史学会在西安召开年会,我在离开当地十多年后重返长安。在一个晚上看望了先生,先生很是高兴。我注意到,客厅墙上挂了启功启元白先生的一条行书:“灯火长廊自一时,画船笛韵夜行迟。月波荡漾流歌板,花气回环逼酒卮。人迹尽随红烛焰,客心长系绿杨丝。如今西压桥边路,添得铿然杖一枝。”不由想起先生当年对《启功丛稿》的评价:“启功(元白),满族,八旗子弟,龙子龙孙,百分之百的汉化,从他老太爷开始。七十多岁了,与我岳父是好朋友,尊称世叔。确实字写得很好,唐碑,吸收宋人米、蔡字体,不是宋流行的颜字,瘦,很好看。《启功丛稿》倒是真正的《广艺舟双楫》,看了以后可以眼高。”元白先生这首诗应该算得上是其晚年的得意之作,故常书以赠人。北京师范大学出版社出版的《启功书画集》也收入了同一字幅。先生依然健谈,对时下的高校合并之风颇有微词;对三联版的黄仁宇著作及另一位现居美国的台湾秦汉史专家的作品不满;对时下一些学者对顾颉刚先生及其古史辩派的评价不满。次年9月,先生的《古文献学四种》出版,该书的学术组稿任士英同学要我写一篇介绍以方便读者使用该书。我为此打电话告知先生。先生还特别提到“最近总结两条:万能的人没有,不犯错的人没有。理工科的人不懂历史,学文科的数学倒退到初中”,强调不能造神,强调学科分工。

2004年10月14日,黄先生八十寿辰,各地的“黄门侍郎”纷纷前往西安,并出版《黄永年印存》祝寿。王其祎同学撰书的寿联“为先生寿欣开九秩祝华堂仗履仁且德,修弟子仪惑解八方传绛帐薪灯炽而昌”,意境书法俱佳,十分引人注目。据先生家人讲,那天上午九点钟,先生就穿好西装,打好领带,等着学生前来拜寿。我们这一批是晚上九点钟前往先生家的。先生谈兴正浓。中共中央文献研究室副主任金冲及是先生在复旦的先后同学,曾赠送自己主编的《毛泽东传》给先生,“我跟金先生开玩笑,说这是百分之百的信史吗?”先生对现在出版界胡乱出书的现状不满。“上海竟然出了胡兰成的书?这是真正的汉奸啊!”次日庆祝会上,先生散发了手写复印的《对指导研究生的自我评估》。同学们纷纷谈起当年受业的往事。其中“瞿式耜,蝴蝶装”的对子,引得大家包括先生都笑了起来。原来先生有一年招研究生的考题有“瞿式耜”这样一个名词解释,其本是明末清初的抗清英雄,有学生竟答为农具的一种。蝴蝶装本是宋版书的一种装订形式,有学生竟答为气功的一种。此前,我的博士论文《秦律新探》出版,包括23篇专题论文,送给先生斧正。先生说:“都是你自己的东西,还不错,咱们不弄。”我为自己正在撰写的《张家山汉律研究》一书请先生题写书名。先生也爽快地答应了:“字可以写,现在所谓书法家的字都不行。序不写,不懂。”次年6月,我与甘肃省文物考古研究所张俊民先生就新出玉门花海《晋律注》作考释,遇到纸文书双行小注的问题,打电话请教先生,先生答复说:“很好,但双行小注究竟出现在何时,我也不能确定。搞历史都是推测大概,话要说得委婉一些,不要说得太死。”显示了先生“知之为知之,不知为不知”的严谨学风。

2005年10月,我游学西安,住在陕西师大,在一个下午去看望先生。一年不见,先生衰老了不少。命我坐在他卧室书桌旁的方凳上谈天。首先谈身体情况,很泰然地谈到生死问题:“自然规律谁也不能逃避,我又不能成仙。我的老朋友启功、周绍良先生都去了。周先生是今年九月份去的。他是气喘病,以往一动就喘,后来不动也喘,紧接着就过世了。我现在也是不动不喘,要是不动也喘,也就差不多了。好在身上还没有长什么东西。至于研究,谁也没有听说过了八十岁还开辟学术研究新领域的。”先生对学界现状不满,“现在史学衰微了,聪明人不愿意学,都想赚大钱。现在的著作都没有代表性的大家。年轻人写的东西,就好像是一杯淡茶,味道总不够浓。”我问起先生回忆录的事,先生说:“正准备写。”并谈起早年在常州上幼稚园的往事,低声唱了一首儿时所学的抗日歌曲,这是我第一次听先生唱歌。还谈了当年上海院系调整的往事。我起身告辞时,先生命我到书架上拿出他的《文史存稿》,在扉页上写了“旅宁同学存读,黄永年”赠我。

2006年10月,我在乌鲁木齐开会后,路过西安,在19日上午打电话给先生,说等他下午午休后去看他。先生说,不要等到下午了,现在就来吧。我与周晓薇同学一起前往。先生早已坐在卧室书桌旁,手里拿着《文史探微》,那书是先生准备送给我的。我说“这书我早已有了,但先生的签名本还没有”。先生拿出笔写上“旅宁同学存读,黄永年”赠我,并送了他新印的名片给我,上面印着:“黄永年教授退休”以及“全国古籍整理出版规划小组成员、全国高等院校古籍整理研究工作委员会委员、国家文物鉴定委员会委员”三个头衔。我想起台湾“中央研究院”史语所廖伯源先生的话,他在中山大学关于严耕望先生的学术报告上说:“搞中国学问,在中国做得最好的,也就是世界上做得最好的。”那天谈论的范围很广。先生说:“我老了,头脑昏聩了,但身体器官还好,没有多一块或少一块。”中华书局准备出他的《唐史十二讲》,我说广东影印了《陈寅恪先生遗墨》,买到后送给先生。谈起新近读到的郭绍林学长《黄永年先生的治学三昧》一文,并念了其中的两句诗:“探微发覆驱迷雾,寒柳以来惟一人。”(诗的前两句是“政治推勘最费神,错综复杂伪充真”。)先生说:“郭诗做得好,你们这样的学生招不到了。”又说,“陈先生去岭南是失策,陈晚年写柳如是,是心里有气,应该写些魏晋南北朝的。”又说:“北大最好的就是历史系、中文系。现在要培养大师,要办什么研究班培养大师,大师是培养出来的吗?”并对时下博导泛滥表示不满。我问先生回忆录写得怎样了,先生说:“记录者水平太差,跟木头似的,兴味索然。你还差不多。”此次见面,离先生去世不足三个月,先生身体精神都已很不好。年初他养了十九年的黄色波斯猫病死了。我们去看先生的这天,他家的小猫也站立不起来了。先生说:“娇娇(小猫的名字),老猫的嫡亲孙女,属狗的,十二岁了,快不行了,精神错乱了。以后还要养,防老鼠。”语气颇为平静。

人总是要离开这个世界的。先生步入老境之后,编定了自己的三本论文集,完成了专著的写作,其他文字也多已结集,授课讲义也已编定陆续出版,成为研究中古历史文化的必读书和教本,在人类文化史上留下了不可磨灭的痕迹;又享上寿,亦可谓圆满,这样想多少还能令人宽慰。“夙夜强学著作长存薪火传天下,疏通知远音容如在桃李满人间”是先生去世后,北大古文献中心吴鸥、李更先生所送的挽联。其中“夙夜强学”及“疏通知远”取自当年吕思勉先生为先生所书对联录梁任公语中的话,现用在先生自己身上,自然十分贴切,而且朴实感人,足以寄托哀思。故以此联做全文的结语。

黄永年 篆书 《曼龚父簋铭文》轴