传统竹编面临的困境及其实现新生的路径

赵大壮 王蓓蓓 唐 彤

(齐鲁工业大学艺术设计学院 济南 250301)

竹产业作为全球公认的绿色产业之一,拥有巨大的经济、生态和文化价值,中国作为拥有丰富竹资源的国家,对竹资源的利用历史悠久[1]。相关研究表明,中国古人使用竹材制造器具最早可以追溯到新石器时代初期[2]。历经数千年的发展,竹子早就以多种多样的形态融入人们的生产与生活之中,并且竹文化的演变已经成为华夏古国浓重的一笔色彩。在灿烂辉煌的中国竹文化中,竹编器具作为竹子加工而成的工艺品,历经了从实用器具到文化载体的演变,一直以来深受大众的喜爱,同时也在竹文化传承发展中有着不可磨灭的作用。本文拟通过分析竹编面临的困境,从文化和载体入手探讨实现竹编的新生的路径,旨在为传统竹编的发展传承提供新思路。

1 传统竹编发展面临的困境

2008年6月7日,经国务院批准竹编入选“第二批国家级非物质文化遗产名录”,这表明传统竹编器具和竹编文化得到了国家层面的认可与重视[3]。但时至今日,市场上竹编制品却少之又少,竹编文化的宣传更是难得一见。竹编发展面临严峻挑战。

1.1 后继无人的传统竹编工艺

传统竹编制品曾经深受中国百姓和外国人的喜爱,但如今能够进行精工细作的竹编手艺人越来越少,而且多数年事已高,从业人员呈现青黄不接的局面[4]。传统竹编制品制作流程十分复杂,从选材、处理、编织、精修等均有诀窍,很少有年轻人愿意并能够承受多年研学竹编工艺的艰辛过程。同时,随着时代发展年轻人的价值观也在不断变化,追求高收入成为多数年轻人的奋斗目标。而传统竹编制品因工艺复杂、产品市场接受度低、收益不稳定等原因,使得年轻人宁愿外出务工,也不愿意研学竹编工艺,从而导致竹编工艺面临后继无人的困境。

1.2 脱离时代的传统竹编产品

竹编产品的根基起源于农耕时代,大多数产品更多注重实用功能,如竹编背篓、鱼篓等。但是,伴随着工业化生产的推进,大量竹编产品被价格低廉、造型多变、便于获取的塑料和不锈钢等材质的产品所替代,传统竹编产品失去了物美价廉的核心竞争力,市场不断萎缩,成为市场上的“弱势群体”。部分竹编产品因长期无人问津和利润低下,已经趋于消亡,只能存在于博物馆中。20世纪70年代,四川青神县竹编产品大量出口国外,其造型和工艺闻名海外,深受国内外消费者的喜爱[5]。而如今竹编工艺品因纹案、材质和造型等创新性不足,无法满足大众多元化的消费需求,导致市场份额降低、手工艺人收入低下、创新停滞不前。可见,工艺品脱离时代浪潮,不能满足年轻人的消费需求,且竹编手工艺人无法针对多样化的需求及时做出积极回应,是传统竹编没落的原因之一。

1.3 失去根基的传统竹编文化

科技进步带来生活方式的变革。各种精美的工业产品迎合了现代人的审美和需求,也使得传统工艺品市场竞争力日趋下滑。竹文化失去了载体,使得消费者对其越来越陌生。消费者对竹文化的陌生致使竹编工艺品的传承和发展遭遇困境。如今,竹编器具很少出现在“90后”所组建的家庭中,部分青年人认为传统竹编器具的功能、美感、质量、价格远远比不上现代工艺制品。多数老人和中老年人能够接受精工细作的竹编器具的高昂价格,但青年人却认为其徒有其表,价格虚高。事实上,竹编器具如锦盒、茶饼盒等一直为收藏家所喜爱,而且器具越小价格越昂贵。收藏家马未都先生曾花费近2万元购买细编竹盒,面对同行人员的不解,给出解释是:“因为我买,他才能够继续编,这门手艺才能够继续发展。”

目前,虽然国家层面已经意识到传统竹编工艺的重要性,也建设了一些竹编博物馆,但仍无法从根本上解决竹编的传承和发展问题。竹编的新生需要竹编器具真正走进寻常人家,为大家所接受和喜爱,而赢得青年人的认可将是其中的关键。竹编器具若无法满足青年人的审美需求,竹编文化将会出现断层,使得本就不看好传统工艺的青年人,更不可能花高价购买竹编工艺品。

2 竹编脱困途径

传统竹编发展面临困境的主要原因是其生产工艺、文化底蕴不被大众所熟知和认可,其产品所谓的“创新”缺乏新意,缺少针对性。竹编工艺技法的改进决定着竹编工艺品能否作为商品流通,而竹编文化的普及则决定着竹编工艺能否走多远。因此,收集和展示传统竹编工艺品制作流程,并解读和宣扬其竹文化内涵,有针对性地进行产品创新,是使竹编走出困境的重要途径。

2.1 追本溯源工艺解读

2.1.1 竹编原材料处理工艺

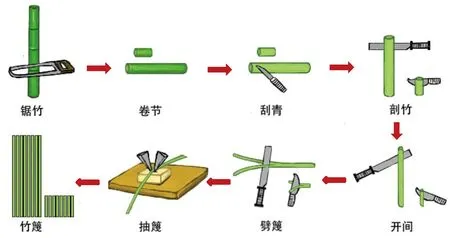

竹编是以竹子为原料的一种编织,将一株成材的竹子加工成竹编原料,需要经过锯竹、卷节、刮青、剖竹、开间、劈篾、抽篾、劈丝和浑丝(匀丝)等工序[6]。其中,因原料类型不同又可细分为2种制取流程:竹篾制取(图1)和竹丝制取(图2)。在编织前,需对竹篾、竹丝进行浸泡、蒸煮处理,以达到防虫、防蛀、防腐的目的,同时还可增强竹篾、竹丝的色泽,使材料固有的纹理更加清晰[7]。

图1 竹篾制取流程Fig.1 Bamboo strip preparation process

图2 竹丝制取流程Fig.2 Bamboo wire preparation process

2.1.2 竹编编织技法

竹编根据编织材料类型可分为竹篾编织和竹丝编织2类。因材料厚度、长度、宽度的不同,竹丝编织较竹篾编织更适用于器具的细微处,但在日常编织过程中2种编织技法常被混合应用。竹篾编织技法大多采用经纬编织,在编织过程中挑起的篾片为“经”,被压入的篾片为“纬”,最基础的编织技法为“挑一压一”,即将“纬”压在“经”下。在基础技法上可延伸出“挑二压二法”“挑三压三法”“挑一压二法”“挑一压三法”“挑一压四法”“经疏纬密法”“穿丝法”“穿蔑法”“插筋法”“弹花法”等。在竹编器具的混合编织过程中,竹蔑硬度强、支撑力足,多用于“经”,竹丝韧性好、可塑性强,多用于“纬”。

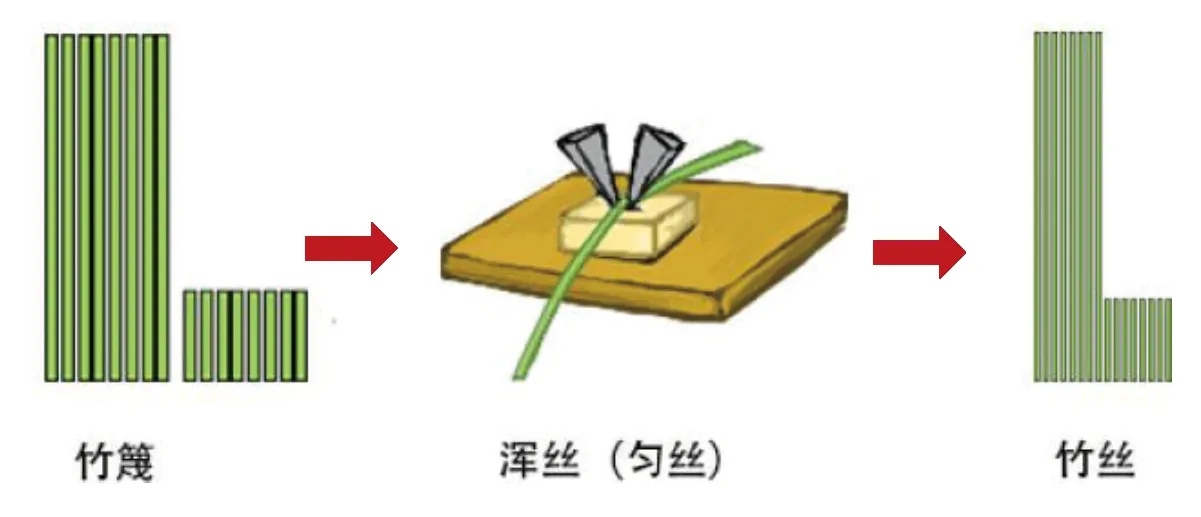

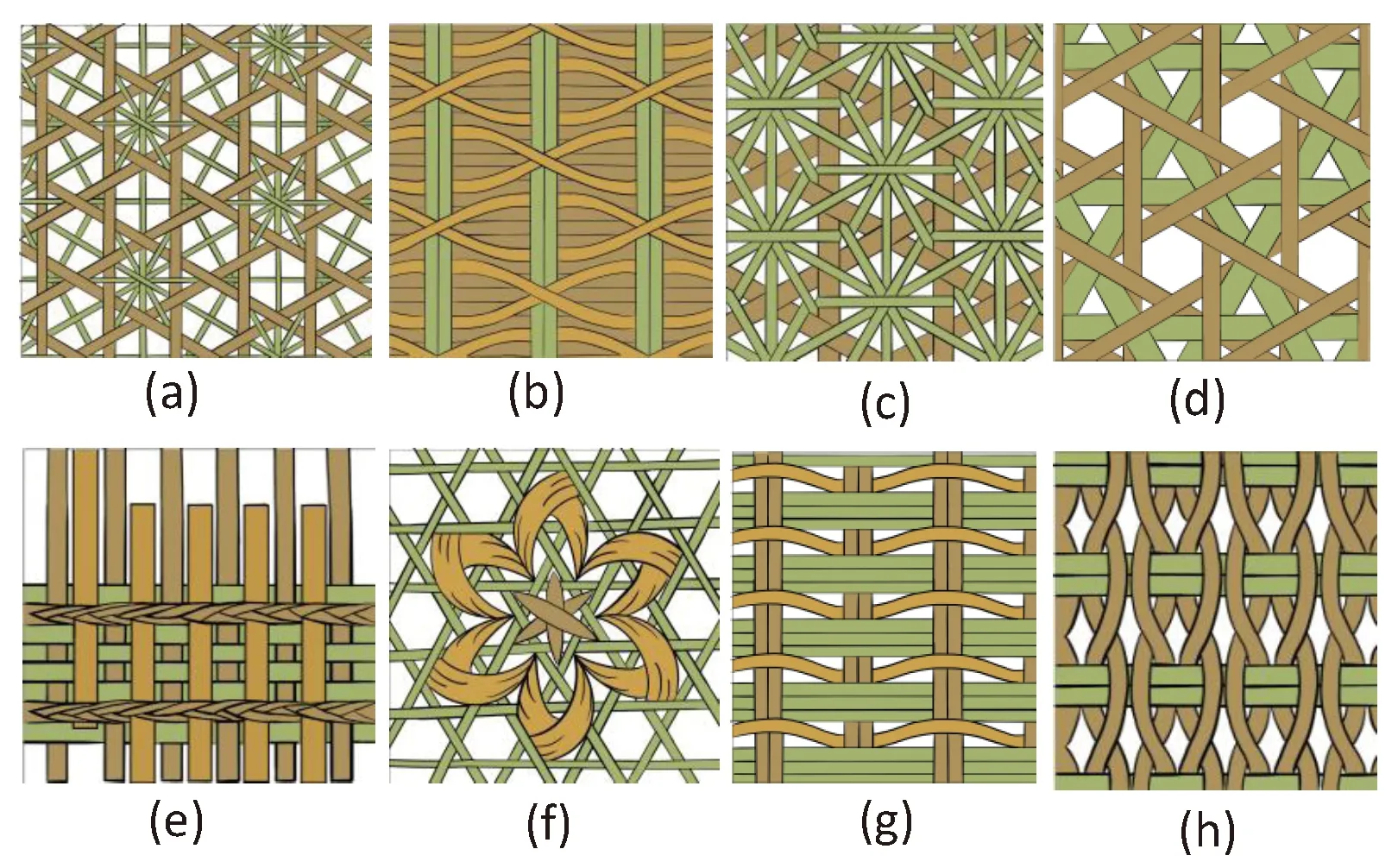

通过对编织技法的合理运用,可形成独特的竹编纹样,竹编纹样可分为平面形态编织纹样和立体形态编织纹样。平面编织多用于器具底部,为器具提供支撑,或者用来编织器具的纹样。编织纹样的合理搭配可形成不同的图案以及表面光滑、富有节奏的器具纹理,能够提升器具的形式美感。在早期的竹编器具中,以实用功能为主的竹席、竹椅等,多以平面编织为主。其中平面编织大体包括菊底编(a)、圆口编(b)、梯形编(c)、三角孔编(d)、四角孔编(e)、斜素编(f)、人字编(g)、斜纹编(h)等(图3)。

图3 竹编平面编织纹样Fig.3 Plane weave pattern of bamboo weaving

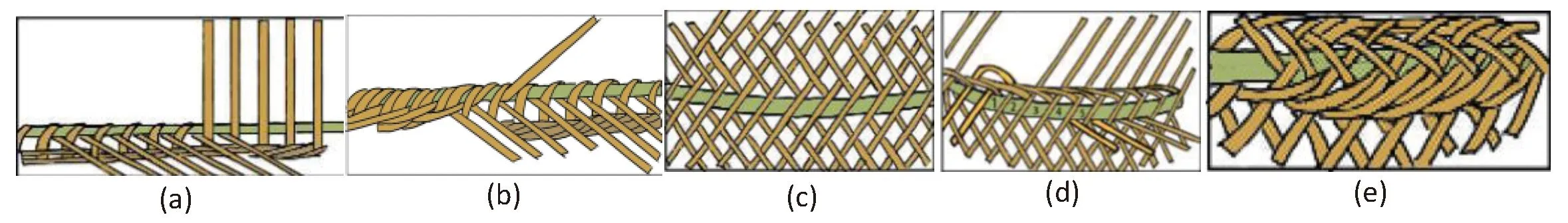

立体编织多用于器物身部,形成器具独特的造型,或者用来编织器具的装饰。立体编织可以形成表面凹凸不平、富有变化的外观造型,通过编织技法合理的搭配,可形成不同的竹编器具肌理。立体编织大多运用在竹编花瓶、竹篓等一些偏向于审美功能的器具中。立体编织与平面编织不同,大多依赖模具进行编织。其中立体编织主要包括浮菊花编(a)、石墙单状编(b)、麻花编(c)、龟背三角编(d)插筋编(e)、弹花编(f)、垄状编(g)、双剑羽编(h)等(图4)。

图4 竹编立体编织纹样Fig.4 Three dimensional weave pattern of bamboo weaving

2.1.3 竹编器具编织要点

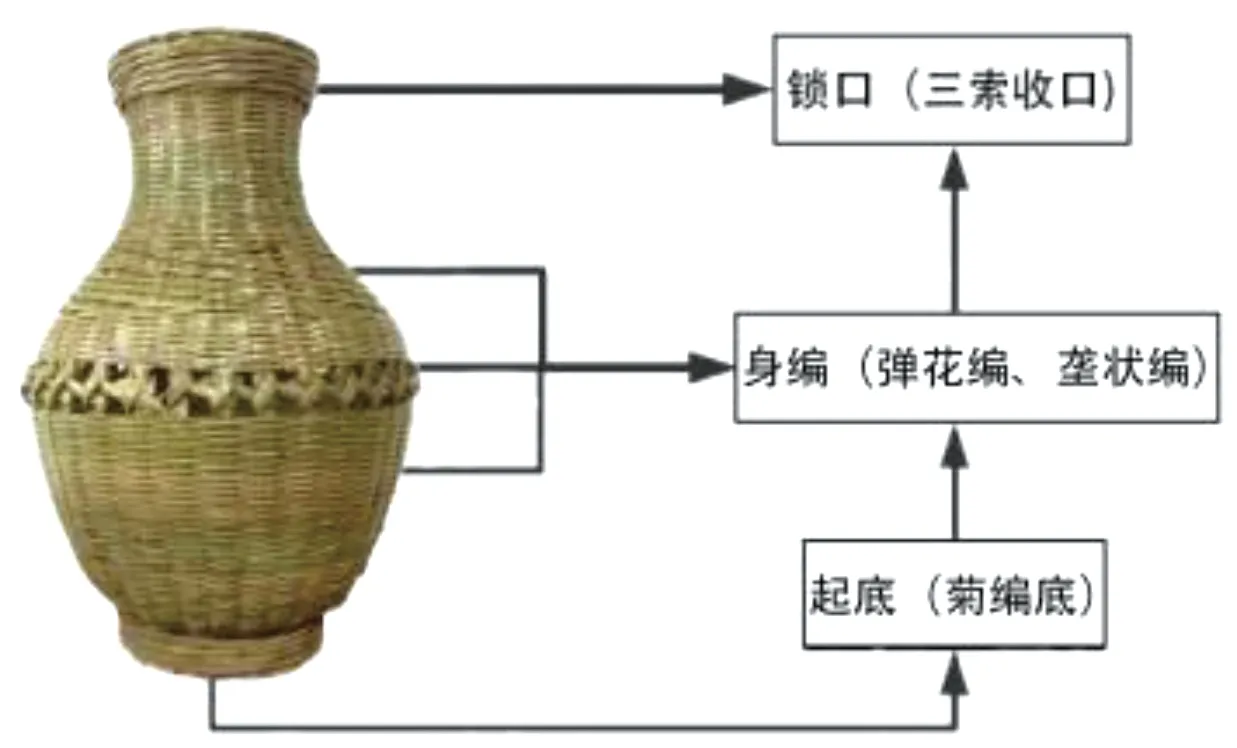

竹编工艺品编织流程复杂,但其编织技法基本相通,具体可分为起底、身编、锁口、修整、上漆等。起底,是根据工艺品需求运用合理的编织技法进行编织,对于有底胎的工艺品则要根据底胎的大小进行编织;常用技法包括圆口编、菊底编等。身编,一般需要竹篾和竹丝结合,以不同的编织技巧来编织器具身部;常用技法包括,挑一压一、挑一压二等。锁口,在局部和整体编织结束时,需要对该部分进行锁口处理,必要时会借助清胶,有助于后续编织工作或保持工艺品牢固;常用技法有“三索口”“隔六穿一”等(图5);锁口工艺是竹编技法中最重要的一步,主要用于将多余的篾条隐藏在竹编器具中,便于后续编织和处理。修整,刚编织好的工艺品会有多余的竹丝、竹篾或者毛丝,需要及时修整和剔除;可用剪刀修剪、砂轮打磨等。上漆,对处理好的竹编工艺品根据需要进行染色处理,染色既能提高竹编的艺术性,也可增加其耐腐蚀性,常用技法有化学染色和物理染色[8]。

注:(a)、(b)、(c)为三索口;(d)、(e)为隔六穿一。图5 竹编器具锁口方法Fig.5 Methods of lock mouth for bamboo weaving appliance

在编织竹编工艺品时,需要合理地将编织技法与编织纹样相互结合,才能编织出实用与美感兼顾的工艺品。比如,就传统竹编花瓶而言(图6),在编织过程中耗时最长的是身编,也是编织过程中最重要的步骤。在身编过程中,应用竹编技法可以增强花瓶的功能性和装饰性,如垄状编可以改变花瓶纹理单一的问题,形成变化和统一的纹理,增加花瓶的审美功能;弹花编可以改变瓶身竹篾排列的疏密,增加花瓶的透气性,可用于储存食物、谷物水果等,兼有实用和审美功能。竹编花瓶独特的锁口方式,可以保证竹编花瓶瓶口的圆滑和规整。

图6 竹编花瓶编织流程Fig.6 Weaving process of bamboo woven vases

2.2 继往开来文化融合

随着国家层面对竹编工艺的重视,对竹编的支持力度不断加大,包括扶持竹编工厂、建设竹编博物馆、加强院校合作教学等。虽然竹编工艺品的知名度大幅度提高,但大众对其高昂的价格并不认可,究其原因仍是缺乏对竹编文化的认同。增强大众对竹编工艺品的认可度可从2个方面入手:解读竹文化的内涵,并加以宣传;将竹文化与其他器具相互结合。

2.2.1 竹文化解读

竹编文化是竹文化的重要组成部分,竹文化是劳动人民在日常生活中应用竹制品所产生的一种文化[9]。竹编文化可以理解为以“编”的技法将“竹”的内涵进行重组的产物。因此,解读竹编文化应当从竹文化入手,借此强化竹编器具的文化价值。

竹文化在少数民族中表现最为突出,早在原始社会傈僳族就有擦竹取火的习惯。在傣族,竹楼是“干栏”式建筑的代表,集实用与美观为一体,也是建筑史上的杰作[10]。竹制炊具、竹桥、竹筏等竹制品是少数民族日常生活中的常见物品。

经过数千年的发展,竹文化已经融入了人们的日常生活中,并不断被赋予新的文化寓意。毛南族的“花竹帽”是“毛南三宝”之一,是毛南族青年男女表达爱意的信物;布依族有“竹神赐子”的习俗,认为竹神可以保佑孕妇母子平安,并将婴儿出生时辰刻制在竹筒上,目的是通过竹的沟通获得先祖的庇佑,消灾除难,茁壮成长;此外,土族在婚嫁时有“甩筷子”的习俗,苗族在丧葬时也会用竹片作为陪葬[10]。在中原地区,竹作为“四君子”之一,自古就是人精神风貌的象征,与人的品格胸怀、操守气节相联系[11]。《诗经》中就有大量借助竹子表达情感的诗句,如在《卫风·淇奥》中,以绿竹为兴,用猗猗、青青、如箦来描绘竹[11-12]。在绘画方面,《竹石图》《兰竹全性图》《墨竹图》是“扬州八怪”之一郑板桥的传世画迹。在传统文学作品中,对竹子的审美精神可以概括为清秀之美、秀丽之美和挺拔之美[13]。在中国园林的发展中,私家园林大多借助竹在园中造景,并产生了“斤竹岭”“竹里馆”等竹景观[11]。在其他领域,如水墨画、竹雕和竹建筑中无不体现着中华民族的自然观,使人融于自然,承接“天人合一”的思想[12]。

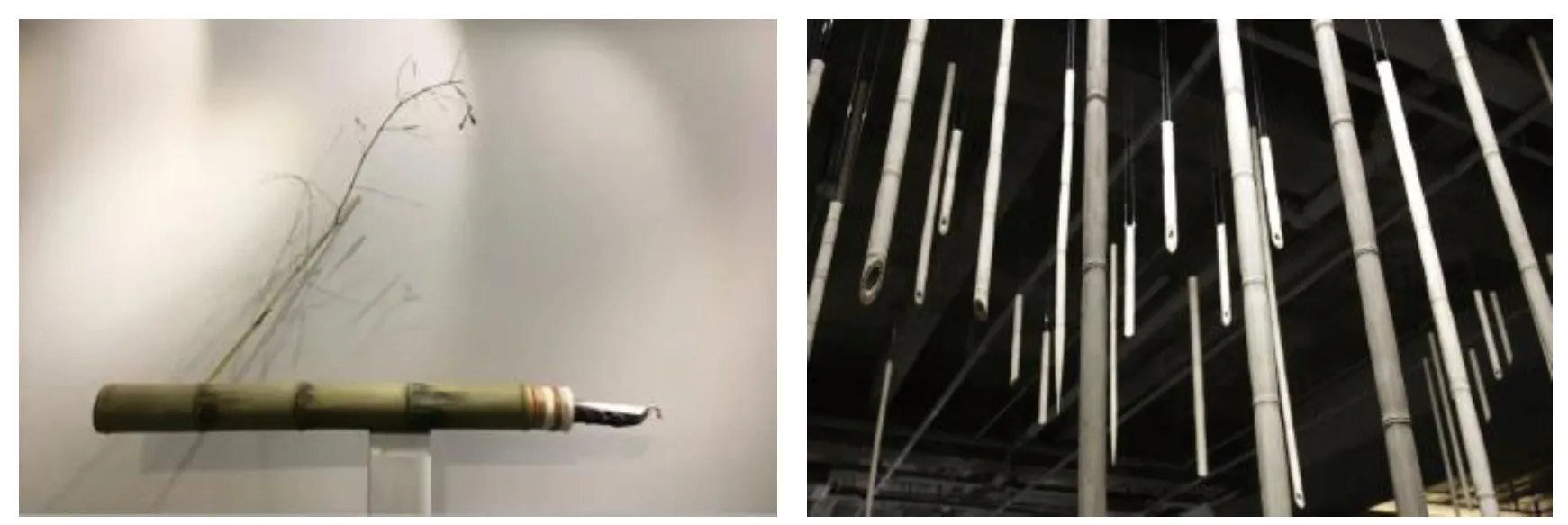

如今,竹子的应用领域不断拓展,竹文化内涵日益丰富。竹与雕塑、装饰艺术和书写文化相结合,创作出许多脍炙人口的竹文化符号作品(图7)。这些优秀作品的呈现,无不体现着竹文化在现代的繁荣,却因工业产品的冲击,不为人们所熟知,令人惋惜。应加强对竹文化的宣传和解读,增加大众对竹文化的了解,有助于竹编工艺品的传承和发展。

注:左图为许正龙设计作品《竹之笔》;右图为钱亮设计作品《物非物系列之竹》。图7 竹文化艺术品Fig.7 Bamboo culture artwork

2.2.2 竹文化与花瓶的结合

文化发展离不开融合,合理的文化之间的碰撞会达到意想不到的效果。文化的相互交融,不仅需要2种文化具备相同的内涵,更需要文化的载体具备可融合性。

花瓶作为备受中国文人追捧的器具之一,起源于实用,发展于宗教,兴盛于文人雅士。其种类繁多,富有盛名的当属佛教“净瓶”、宋代的“梅瓶”“玉壶春瓶”和明清的“青花瓷”。佛教有“香为达信,花表诚敬”的说法,在传入中国之后,由散花献花发展到花盘献花,最后发展成为花瓶献花,即将献花插于瓶中的献花方式。“净瓶”的出现,使得花瓶不再是传统意义上的产品,而是具备了一定艺术和文化价值的工艺品。在唐代之后,花瓶的审美性越来越高,宫廷中争相出现插养瓶花宴赏的风气。“梅瓶”被誉为“瓶之王”,但最初只是酒器,因其自身的功能和美感逐步应用于瓶花、陈设、供奉,而到了晚晴,梅瓶已经成为收藏品和艺术品,备受文人追捧。花瓶历经了从实用品到艺术品的变迁,文人骚客的瓶花活动更是将花瓶赋予“雅”的内涵[14]。

竹以其中通外直、宁折不屈的特性而常被用来比喻君子的性格,被称为“四君子”之一,成为历代诗人和画家争相赞美和模仿的对象,受到大众的认可。竹与花瓶具备协同性,二者的文化内涵相似,可相互融合。同时,已经有匠人对竹编花瓶进行了探索,为二者融合的创新设计提供了借鉴。

2.3 精准定位目标群体

早在明清时期,就有匠人编织出竹编花瓶,并独立成一派[15]。根据对竹编工艺的解读和文化融合方式的介绍,竹编花瓶应针对不同的目标群体进行相应的设计创新。

2.3.1 例行传统,定位收藏

在现代竹编花瓶市场上,有许多优秀的传统竹编花瓶可归为收藏品一类,这类作品来自于民间匠人,竹编花瓶采用了传统的花瓶造型,其瓶身通过竹编纹样的合理搭配来增加花瓶的美感。在花瓶编织过程中,合理运用十字编、弹花编和绞编等技巧,通过材质的统一和纹理的变化,使花瓶既具有稳定感又具有动感,别具一番风味。

包裹瓷器的竹编花瓶也叫瓷胎竹编花瓶,因瓷胎竹编对工艺要求颇高,且编织过程费时、费力,因此大多作为艺术品或收藏品。其中最具代表性的作品为在“2018四川传统工艺创意设计大赛”中获得创意、创新三等奖的《百子图》(图8),该作品为一对高60 cm、直径30 cm的大花瓶,瓶身通体被竹丝包裹,因编织有100个嬉戏的孩童而得名“百子图”。瓶身依瓷胎成型,采用白丝为底,人物用黑丝成画,所有孩童的服装、动作和形态均各不相同。通过图案的动态、细腻的竹丝编织纹理、瓶底与瓶颈对称的万字纹,形成了一件审美价值极高的艺术品。

图8 竹编作品《百子图》Fig.8 Bamboo weaving works of Baizi Tu

2.3.2 改革创新,定位装饰

传统竹编花瓶的造型、材料和功能多数拘谨,难以适应时代发展的潮流,需改革创新,以满足现代人们的审美需求。如图9所示(图片来自网络),这是一款竹编与玻璃材质拼接的花瓶,瓶身以通透的玻璃材质为主,花瓶内部平滑圆润,可以根据不同场景用做水培花瓶或者干花瓶使用。花瓶提手处及瓶身装饰以竹篾编织为主,提手处竹篾弯折成自然的曲线形,瓶身以竹篾围绕花瓶外形做简单包裹,在简约中追求极致的美感;底部将竹篾从花瓶瓶身穿过,细节处体现出精妙的设计。花瓶整体简约朴素,将竹编的典雅和玻璃材质的通透融合在一起,符合当代简约的设计风尚。

图9 竹编花瓶Fig.9 Bamboo weaving vase

图10为竹丝编织的花瓶(图片来自网络),瓶身通体由曲线构成,兼有点和面元素穿插其中,瓶口不再是传统的圆形而改用曲线型,与瓶底形成对比,与瓶身形成微差。花瓶的设计打破了传统花瓶的固有思维,肌理不再是竹编花瓶的紧密状,而是呈现镂空状,在保留功能的前提下兼顾审美的创新,具有极高的实用和审美价值。

图10 竹编异形花瓶Fig.10 Bamboo weaving vase with novel shape

3 竹编花瓶创新设计实践

3.1 小众文化,开市场潮流

传统竹编花瓶设计多体现在造型和纹样方面。在新时代,对竹编花瓶的创新可通过传统的编织技法与现代、后现代设计理念相融合,在兼顾传统的同时融入现代设计元素,以实现历史和潮流的碰撞。

早在宋代诗人梅尧臣《寄谢师直》中就提到:“竹杯占祸福,巫锦醉一咛。”而后民国也有竹杯雕刻技艺,其中收藏品居多。竹节本就具备储物功能,经过加工处理,可以成为独特的工艺品。“竹节瓶”系列(图11)是现代主义设计理念下[14]的产物,是对室内装饰现代工业风的呼应。花瓶延续了工业风的简约、去除修饰保留功能等特征。“竹节瓶”可由多根竹节直接拼合,底部可粘合或者镶入预制的混凝土中;亦可将竹节对半劈开,直接镶嵌于墙面,做鲜花养殖所用。瓶身以原竹节作为容器,经过开孔处理,形成上下2个容器,可兼顾种植、储物和瓶花功能。现在市面上只有少量的竹制品可在工业风的室内空间中运用,“竹节瓶”是后现代主义设计理念与传统编织技法的融合,兼顾了历史和潮流,契合当代工业风的室内空间装饰需求。“竹节瓶”也可通过改变原材料的颜色和造型来适应不同的室内装修风格,这无疑增加了竹编花瓶的适用范围。

图11 竹节瓶系列作品Fig.11 Bamboo bottle series of works

3.2 新旧结合,续时代记忆

竹编花瓶的创新并非一蹴而就,应当兼顾传承,以旧生新。借助旧的材料和编织技法,融合新的审美思想和设计理念,来续写时代记忆。

竹编作品《松果瓶》(图12)的设计灵感来源于自然界中的松果,是对松果的造型、肌理和色彩进行元素提取、分析和重组,并结合现代形式美法则的花瓶创新设计。在造型方面,提取松果的造型元素进行分析重组,形成了“松果瓶”圆润的外形,花瓶整体造型酷似松果,在保留花瓶功能的前提下,赋予花瓶“果实”——丰收的含义;在色彩中,保留了松果的棕褐色,通过对竹篾、竹丝的做旧处理,彰显出“松果瓶”的沉稳和质量感;在肌理方面,以竹编纹样技法中的弹花编来表达松果表面的凹凸不平的质感,将作为“经”的竹篾进行保留,除去“纬”,将竹篾有序的排列来达到花瓶视觉上拉伸的效果,并在瓶口处进行收口处理,突出“松果瓶”的张力。“松果瓶”兼顾了形式美法则中的变化和统一、节奏和韵律、对称和均衡,同时花瓶通体为竹材,并合理运用竹编编织技法,是现代设计美学和传统编织技法相结合的艺术品。

图12 竹编作品《松果瓶》Fig.12 Bamboo weaving works of Pincone bottle

3.3 材质碰撞,应文化内涵

竹是中国传统文化中的“四君子”之一。其型,挺而圆劲,不屈不挠;其性,崇高坚劲,清雅拔俗。竹子虚怀若谷,中通外直,清雅靓丽,象征君子谦逊虚中、高风亮节的品质。自古就有君子和而不同,竹编作品《竹无言》(图13)就是在此寓意中产生的。“竹无言”通体造型为水滴状,以玻璃为瓶身,以竹编兜底。水滴柔且坚;坚,可穿石;柔,外形可随意改变,象征着中国传统文化中君子能屈能伸的性格。花瓶瓶身为玻璃材质,玻璃为3层,在保证安全的前提下,中间层做敲击处理,呈现玻璃碎裂的纹理,这些纹理不仅具有装饰作用,还寓意着生活中总有一些难遂人愿的事。在竹编花瓶兜底处,以竹篾和竹丝结合进行合理编织,竹篾宽且坚韧,竹丝密且包容,强调君子有容乃大的性情,对其固有的文化形象进行强化。“竹无言”在兼具美感的前提下,融入了传统文化中的“和”,体现出独特的审美效果和艺术价值。

图13 竹编作品《竹无言》花瓶Fig.13 Bamboo weaving work Bamboo Speechless vase

3.4 情感设计,达人文关怀

在钢筋水泥遍布周围的居住环境中,应当创新设计理念来赋予居民更多的人文关怀,竹编作品《Hi 你好呀》花瓶(图14)就是为此而设计的。“Hi 你好呀”花瓶基于情感化设计,力图使作品具备共情能力[16]。有别于传统设计的桌面花瓶,该花瓶既可进行种植也可做装饰玩具。花瓶整体为倾斜式设计,兼有不倒翁的功能,有助于多角度观察植物;瓶身以米白色的瓷器作为主材料,瓷器的细腻与植株的柔和相互呼应;对花瓶底部侧面进行小部分平面处理,形成底座,瓶内填充少部分重物,可以实现不倒翁的效果,使花瓶能够倾斜的立在桌面上,并可以进行一定范围的摇摆。

图14 竹编作品《Hi 你好呀》花瓶Fig.14 Bamboo weaving works of Hi Hello vase

陶瓷瓶口做打孔处理,便于编织。竹编部分以竹丝编制,在瓶口处形成弧线造型,达到细节处有变化的异形竹编花瓶设计。因陶瓷材质的质感柔和高雅,竹编部分应当与之相呼应,宜采用相对质地细腻的竹丝进行编制,编织纹样则可根据用途灵活变化。若采用陶器作为花瓶底座,鉴于陶器的粗糙厚朴的质感,其竹编编织部分应当采用竹篾编织。考虑到使用安全,花瓶瓶口的竹丝应进行打磨处理,在保留造型统一的前提下,提高花瓶的观赏性和安全性。该花瓶若用于种植植物,植物会先生长至竹编瓶口处再进行向上生长,花瓶既能满足实用功能,也能满足用户的理性和感性需求。

4 结束语

曾经家喻户晓的传统竹编产品在当代社会却逐渐被遗忘,主要原因在于创新不足以及其文化内涵不为大众所熟知。传统竹编产品的新生应当从产品革新、文化解读、设计思路等方面与时代发展的脉络相结合。加强对竹编产品的文化解读,让大众接受其美感并认可其文化价值是传统竹编走向新生的重要一步。这就需要系统阐述竹编文化并加以宣扬,在大众理解和接受的基础上,结合现代设计理念进行产品创新。竹文化和花瓶文化的协同性是二者结合的基础,应通过赋予创新思维,设计出符合当代社会需求的新型竹编花瓶,从而为竹编探索出一条适合现代社会生活背景的新生之路。