神经内镜与显微镜经鼻蝶手术治疗复发垂体腺瘤效果比较

胡长伟 王希瑞 李亚斌 韩晓勇 任宝文 尹港峰

垂体腺瘤是较常见的颅内肿瘤之一,约占颅内肿瘤15%,人口发病率为8.2%~14.7%[1]。而且近年来随着医学技术的进步,垂体腺瘤的发现率也在逐步升高。垂体腺瘤虽然绝大多数是良性肿瘤,但由于其可能侵袭海绵窦和颈内动脉或进入第三脑室以及与周围重要解剖结构关系密切等原因,术后复发率高于其他颅内良性肿瘤,复发垂体腺瘤中以无功能性垂体腺瘤居多,但功能性垂体腺瘤的复发会带来更多的临床症状。目前复发垂体腺瘤仍然是临床上治疗起来比较困难的疾病,而手术切除是复发垂体腺瘤的首选治疗手段。对于肿瘤主体位于鞍区的复发垂体腺瘤,显微镜经鼻蝶手术和神经内镜经鼻蝶手术是两种最常用的手术方式。该研究回顾性对比分析显微镜经鼻蝶手术和神经内镜经鼻蝶手术在治疗复发垂体腺瘤方面的疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2014年3月至2019年8月在沧州市中心医院神经外科住院经鼻蝶手术治疗的复发垂体腺瘤患者48例,男26例,女22例;年龄26~66岁,平均(46.71±11.31)岁;首次术后复发时间3~52个月;肿瘤最长径2.10~6.35 cm,平均(3.79±1.19)cm;首次肿瘤质地较软者(吸引器可吸除)20例(41.67%),质地较韧者(吸引器不可吸除)28例(58.33%);首次病理Ki-67指数<3%者17例(35.42%),≥3%者31例(64.58%);Knosp分级:0级11例(22.92%),1级18例(37.50%),2级10例(20.83%),3级5例(10.42%),4级4例(8.33%);主要临床症状(当神经功能障碍或内分泌症状与普通症状同时存在时,以神经功能障碍或内分泌症状为主):内分泌激素异常9例(18.75%),视力下降12例(25.00%),尿崩症4例(8.33%),头痛11例(22.92%),无症状12例(25.00%)。患者或其家属均知情同意并签署知情同意书。所有纳入患者由同一位主任医师主刀,同一手术团队协助完成。根据手术方式分为显微镜组23例和神经内镜组25例,2组患者在性别比、年龄、首次术后复发时间、肿瘤最长直径、首次肿瘤软韧程度、首次病理Ki-67指数、临床表现以及Knosp分级方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 2组临床资料比较

1.2 纳入标准 (1)首次术后病理证实为垂体腺瘤;(2)首次术后再次出现肿瘤相关症状,影像学显示肿瘤占位明显,术后病理证实为垂体腺瘤;(3)二次手术均符合经鼻蝶手术标准,采用经鼻蝶神经内镜或经鼻蝶显微镜手术,且无手术禁忌证,无严重系统性疾病;(4)患者及家属均知情并签署同意书;(5)本课题研究经我院伦理委员会审核批准。

1.3 手术方法

1.3.1 显微镜经鼻蝶垂体腺瘤切除术:均经碘伏消毒双侧鼻腔周围区域。以稀释碘伏溶液消毒鼻腔内,采用1∶5稀释的肾上腺素浸泡棉片收缩中鼻甲5 min,采用德国Zeiss公司生产的S88手术显微镜或德国Leica公司生产的F40手术显微镜下切开鼻中隔黏膜,经黏膜间入路将鼻腔牵开器牵开显露蝶窦前壁和首次手术残腔。以梨骨为蝶窦腔中线标志,扩大原蝶窦骨窗,清除蝶窦腔内瘢痕增生组织,部分患者肿瘤可突破鞍底硬膜突入蝶窦腔内,需注意仔细清除。显露鞍底硬脑膜后,穿刺针穿刺无血性液体,切开鞍底硬脑膜,暴露肿瘤组织,标本钳获取部分肿瘤组织留作病理用。对于质地较软的肿瘤组织以刮圈和显微吸引器配合,按由底到侧再到顶的顺序切除肿瘤;对于质地较韧的肿瘤,由萨米刀或显微剪刀分离后分块切除。肿瘤切除后瘤腔内填塞明胶海绵压迫止血。0.9%氯化钠溶液反复冲洗术野后无明显活性出血,以人工硬膜重建鞍底。若术中发生明显脑脊液鼻漏,则需要取大腿外侧脂肪、筋膜和肌肉,以“三明治”方法进行多层鞍底修补。最后去除鼻中隔牵开器,于鼻腔内填塞膨胀海绵或碘仿纱条。

1.3.2 神经内镜经鼻蝶垂体腺瘤切除术:术前碘伏常规消毒双侧鼻腔周围面部区域,以稀释碘伏溶液消毒鼻腔内。采用德国齐柏林公司神经内镜I020260系统,镜下应用1∶5稀释的肾上腺素浸泡棉片收缩中鼻甲5 min。对于肿瘤较大的患者,采用中鼻甲部分切除的扩大经蝶入路。切除后半部分鼻中隔黏膜,采用单侧鼻腔或双侧鼻腔通道。磨钻扩大磨除首次蝶窦骨窗,清除蝶窦内瘢痕组织,显露出鞍底。切开鞍底硬脑膜,暴露肿瘤组织,标本钳获取部分肿瘤组织留作病理用。对于质地较软的肿瘤组织以刮圈和显微吸引器配合,按由底到侧再到顶的顺序切除肿瘤;对于质地较韧的肿瘤,由萨米刀或显微剪刀分离后分块切除。肿瘤切除后瘤腔内填塞明胶海绵压迫止血。0.9%氯化钠溶液反复冲洗术野后无明显活动性出血,以人工硬膜重建鞍底。若术中发生明显脑脊液鼻漏,则需要取大腿外侧脂肪、筋膜和肌肉,以“三明治”方法进行多层鞍底修补。最后于鼻腔内填塞膨胀海绵或碘仿纱条。

1.4 观察指标 比较2组患者手术时间,肿瘤切除程度(全切除,手术全切除肿瘤,影像学检查提示肿瘤完全消失;次全切除,手术切除肿瘤体积> 95%;大部切除,手术切除肿瘤体积60%~95%;部分切除,手术切除肿瘤体积<60%),平均住院时间,术后症状缓解(内分泌激素异常、视力下降、尿崩症和头痛),术后并发症(脑脊液鼻漏、垂体功能低下、术区出血),术后2年再复发率。

2 结果

2.1 手术时间和住院时间 显微镜组的平均手术时间较神经内镜组手术用时短(P<0.05)。而神经内镜组平均住院时间,较显微镜组短(P<0.05)。见表2。

表2 2组手术时间和住院时间比较

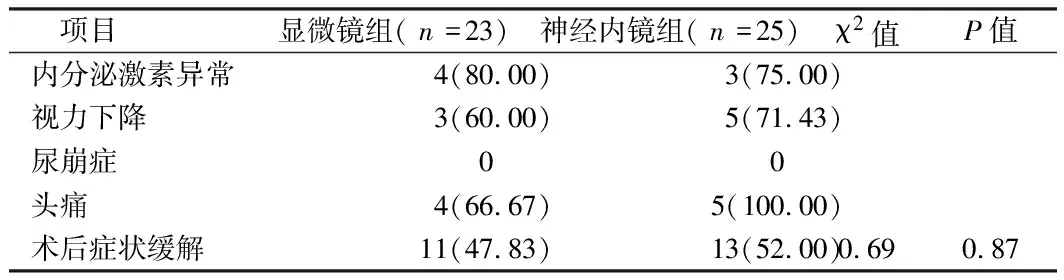

2.2 术后症状缓解 不计无症状患者,显微镜组术后症状缓解11例,包括内分泌激素异常4例,视力下降3例,尿崩症0例,头痛4例;神经内镜组症状缓解13例,包括内分泌激素异常3例,视力下降5例,尿崩症0例,头痛5例,2组患者在术后症状缓解方面无明显差异(P>0.05)。见表3。

表3 2组的术后症状缓解比较 例(%)

2.3 术后并发症 显微镜组中存在7例(30.43%),脑脊液鼻漏3例,垂体功能低下3例,术区出血1例;神经内镜组9例(36.00%),脑脊液鼻漏5例,垂体功能低下3例,术区出血1例。差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 2组术后并发症比较 例(%)

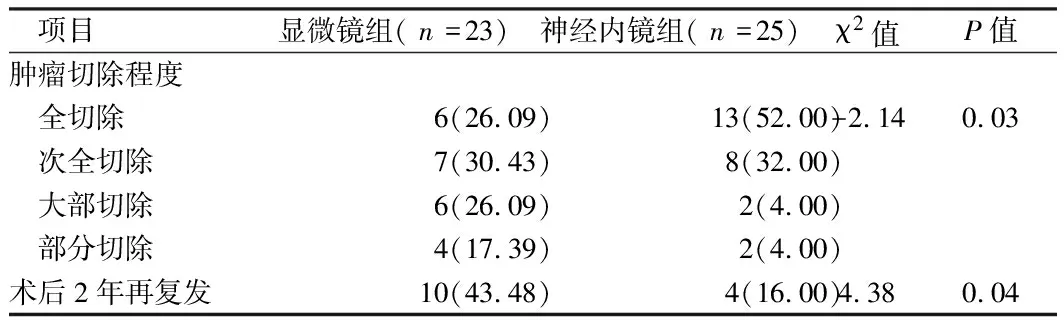

2.4 肿瘤切除程度和术后再复发 显微镜组肿瘤全切或次全切除者56.52%,显微镜组肿瘤全切或次全切除者84.00%。显微镜组肿瘤切除程度明显低于神经内镜治疗组,(Z=-2.14,P=0.03)。术后2年复发率神经内镜治疗组16.00%明显低于显微镜治疗组的34.78%,(χ2=4.38,P=0.04)。见表5。

表5 显微镜组和神经内镜组的肿瘤切除程度和术后再复发比较 例(%)

3 讨论

部分患者在垂体瘤首次手术切除后一段时间,已经缓解的症状可能会再次出现,或者经复查核磁又发现再生肿瘤或首次术后残余的肿瘤被发现继续增大,或者经内分泌检测发现已经降低的激素水平又升高,这可能是由于垂体瘤术后再生或术后残余肿瘤的增长,都被称为垂体瘤的复发。有研究报道5年内12%~58%垂体瘤首次术后肿瘤残余患者出现复发,即使垂体瘤首次肉眼下全部切除的,仍有10%~20%的患者在数年后仍然会出现复发[2,3]。

对于垂体腺瘤术后复发的主要相关因素,有研究报道:对年龄18~45岁,肿瘤大部分及部分切除,肿瘤最长径更长,具有侵袭性的无功能性垂体腺瘤患者,术后更容易复发[4,5]。肿瘤的侵袭性生长方式被普遍认为是垂体腺瘤术后复发的独立危险因素[6,7]。在分子生物学机制方面,多数研究认为高Ki-67的垂体腺瘤,术后更易复发[8,9]。另有研究报道,垂体瘤转化基因、增殖细胞核抗原、长链非编码核糖核酸MEG3、长链非编码核糖核酸POU3F3等基因表达产物可能与垂体腺瘤的复发风险升高相关[10,11]。近些年来,一些非编码RNA,包括miRNA、lncRNA和环状RNA,在垂体腺瘤发生发展及复发的关系也被逐渐关注[12]。

对于复发垂体腺瘤,手术切除仍是主要和有效的临床治疗手段。对于肿瘤主体位于鞍內的复发垂体腺瘤,目前普遍采用经鼻蝶入路的手术方式。神经内镜相较显微镜具有更宽广的视野和良好的照明,由于其具有成角视野的优点,术中视野盲区较小,可有效提升肿瘤切除率,还可降低因视野不佳导致术区周围组织受损的概率; 其次神经内镜手术仅需要较小操作空间,可降低对于鼻黏膜的创伤,术后恢复快,缩短住院时间。首次垂体腺瘤切除手术者,目前多数研究支持神经内镜方式较显微镜方式的优势更明显[13-15]。有研究报道,在复发性无功能性垂体腺瘤手术治疗中,内镜组手术用时、术中出血量高于显微镜组,住院时间短于显微镜组,总有效率、并发症发生率、肿瘤复发率比较,内镜组与显微镜组无差异[16]。另有类似研究认为,显微镜组患者术中出血量和手术时间均低于内镜组,而肿瘤切除程度、术后临床症状缓解、手术相关并发症发生率、肿瘤复发率组间均无差异[17]。

本研究回顾性分析首次经鼻蝶手术后复发垂体腺瘤患者48例,二次手术采用显微镜或神经内镜经鼻蝶术式。2组患者在基础资料比较中无明显差异。其中首次术后病理Ki67指数、肿瘤最长直径和Knosp分级无差异,说明2组肿瘤侵袭程度类似;首次肿瘤质地程度无差异,说明首次术后残留情况类似。这也避免了因肿瘤本身特性影响二次术后复发的概率。本研究结果表明显微镜下手术时间较神经内镜下手术时间短,而神经内镜方式下的住院时间短。有研究同样认为相较显微镜下手术方式,神经内镜下经鼻蝶手术创伤更小一些,术后恢复更快[14-19]。神经内镜下手术操作更细致,对鼻腔黏膜及周围正常组织可以达到最大限度的保护,但由于神经内镜成像缺乏立体感,手术操作中需仔细鉴别组织结构。而因为术中创伤较小,术后一般恢复较快。2种手术方式在术后症状缓解情况和术后并发症的发生概率方面无明显差异,均能有效切除复发肿瘤,缓解肿瘤压迫效应,促进术后激素生化缓解。而且复发垂体腺瘤由于术前激素水平紊乱及尿崩长期存在,术后一般很难迅速缓解,仍需要持续药物治疗。术后并发症方面,由于复发垂体腺瘤首次术后正常解剖结构破坏,组织粘连严重,术后脑脊液鼻漏及垂体功能低下的风险相同。

该研究显示神经内镜方式下经蝶手术切除复发垂体腺瘤的肿瘤切除程度和术后再复发率明显优于显微镜方式。借助神经内镜在术中可对肿瘤及其周围结构进行仔细鉴别,更有利于切除更多的肿瘤,当然同时也增加了手术时间。神经内镜下包膜外分离技术用于垂体腺瘤的首次手术治疗可有效实现肿瘤彻底切除,降低复发率,促进术后生化缓解,且未增加术后并发症发生风险,效果优于包膜内切除术[20]。但因为首次手术影响或复发时肿瘤体积增大,对于大多数复发性垂体腺瘤术中较难发现明显完整包膜,完全包膜外切除肿瘤非常困难,术中需要仔细鉴别局部肿瘤与周围正常组织界限。复发垂体腺瘤再次经蝶入路定位困难,解剖结构混乱,甚至有研究认为应用神经导航技术可有效辅助术者精确定位肿瘤位置,提高肿瘤全切率和手术安全性[21]。但相对于显微镜,神经内镜下手术的方式可保证在没有完整包膜的复发垂体腺瘤切除中,在不增加术后并发症的情况下,提高肿瘤切除率,同时降低术后再复发率。

综上所述,对于复发垂体腺瘤的经蝶手术方式选择方面,神经内镜相对于显微镜在减少手术创伤,缩短住院时间,增加肿瘤切除率,降低术后再复发率方面更有优势。