“碳中和”导向下的城市设计初探

——以马来西亚森林城市为例

作者 | Author:陈天扬 CHAN Tin-Yeung,Joseph/ 梁黄顾建筑师(香港)事务所有限公司 规划董事Director (Planning &Urban Design) of LWK &Partners (HK) Ltd

引言

从18世纪60年代工业革命以来,随着城镇化的高速发展,大量的生态环境问题也开始凸显出来,如臭氧层破坏、酸雨污染、水土流失等,人类社会的可持续发展受到了严重威胁,特别是温室气体的排放,也是导致全球气候变暖的主要问题之一。根据世界气象组织(WMO)在《2020全球气候状况报告》(State of the Global Climate 2020)中统计指出,2020年是有完整气象观测记录以来气温最高的单个年份之一,近五年(2015-2020)以及近十年(2011-2020)的全球平均气温与往年相比也已达到历史最高纪录,成为有史以来最暖的五年和十年。

为了积极应对气候变化这一状况,全球共有137个国家做出承诺,共同达成“碳中和”目标。2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会上表达了中国立场——在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的"双碳"目标。城市发展在"双碳"目标中肩负重要的使命,本文将以马来西亚森林城市的经验,分析低碳绿色城市策略在发展与实施过程中遇到的挑战。

1.碳达峰、碳中和与城市发展

1.1.碳达峰(Peak carbon dioxide emission)

世界资源研究所(WRI)认为,碳达峰指二氧化碳的排放量达到最高值后,会先进入在一定范围内波动的平台期,随后进入平稳持续下降的阶段。碳排放达峰目标包括了达峰时间和峰值点,表示了碳排放量由增转降的历史拐点,其要求经济增长和二氧化碳的排放逐渐脱钩。根据他们的统计数据显示,截止到2020年,全球已经有54个国家实现了碳达峰,约占全球碳排放总量的40%。中国、墨西哥、新加坡等国家承诺在2030年以前实现碳达峰,届时将会有58个国家实现碳达峰,约占全球排放量的60%。

1.2.碳中和(Carbon neutrality)

碳中和,即净零碳排放,指的是在一段时间内直接或间接方式产生的碳排放量,其通过采用二氧化碳的抵消方式,如能源升级、植树造林等手段,实现排量与减量的相互平衡的效果。根据英国能源和气候信息机构(ECIU)统计,全球已有137个国家做出了“碳中和”的目标,其中6个国家已立法并颁布,5个国家以及欧盟已完成了立法提案,24个国家已制定了减碳政策,其余国家也在抓紧推进相关政策或者法律的制定。中国各部委和政府部门为推动双碳目标的有效实行,针对能源结构、城市建设与建筑工程、交通等相应出台了一系列政策。

1.3.“碳中和”城市发展的概况

快速城镇化与气候变化紧密相连,加快推进“碳中和”的城市的建设,减少城镇的碳排放,改善城市的生态环境,让“绿色与低碳”真正融入人们的生产、生活中,成为了当今的“必答题”。根据奥雅纳工程顾问公司在《城市建设碳中和白皮书》中指出,碳中和城市有五个核心构成要素——由绿色能源构建的碳中和基底、由产业转型和循环经济主导的碳中和结构、由紧凑城市和生态网络表达的碳中和形态、由绿色交通和绿色技术形成的碳中和支撑、由企业与政府合力强化的碳中和城市治理。

构建紧凑的城市空间形态和绿色的生态网络是“碳中和”导向下的城市设计中最重要的两个方向。紧凑城市是通过土地的混合利用和高效高密开发,实现城市在生产、生活、公共服务等多元功能复合,避免城市规模的无序蔓延,侵蚀自然生态边界,以及城市结构更为合理,提升资源的利用效率,推动高质量发展。

随着城市公共轨道交通和高铁网络的飞速发展,在TOD视角下的城市发展模式,打造“15分钟步行生活圈”,使人们通过15分钟的步行时间可以到达大部分服务设施,不仅可以让人们体验到高品质的共享生活方式,而且可以通过提倡慢行的交通方式,可以有效减少碳排放。设计城市的核心是以人为本,通过识别山、水、林、田、湖、草等自然要素与城市人工要素之间的关系,明确生态保护的红线,提升城市捕获和储存二氧化碳的能力,以及生态系统的自我复原能力,让人们生活在一个干净健康、充满绿意的城市空间中。

1.4.全球低碳绿色城市发展历程与思路

图1:森林城市位置图(http://www.forestcitycgpv.com/zh/about-forest-city/overview)

图2:森林城市总体鸟瞰图(https://www.027art.com/design/gzh02/8730682.html)

图3:立体城市示意图(http://www.hxdctz.com/a/20160113/28028.html)

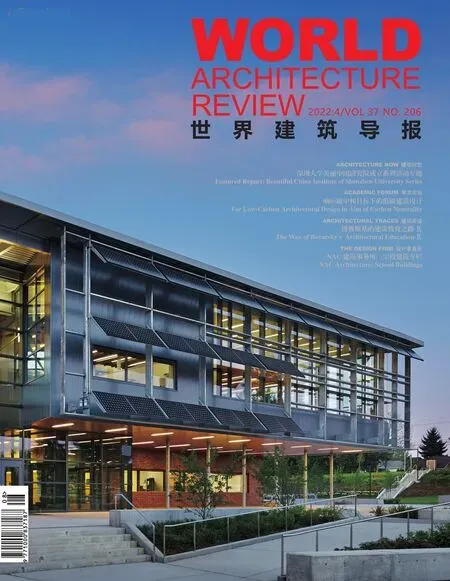

图4:森林城市嘉德圣玛丽学校(http://gd.dzshbw.com/2021/xinwen_1014/363105.html)

全球气候变暖问题已成为影响21世纪世界发展的关键因素,世界多个国家对实现绿色低碳发展提出了自己的观点并付诸实践。低碳理念最初从经济领域产生,2003年,英国在《能源白皮书》中首次正式提出“低碳经济”的概念,倡导在减少对自然资源的消耗和对环境的污染的前提下,实现更高的经济产出。之后,低碳的概念从经济领域发展到生活领域。日本于2007年开始建设“低碳社会”,尝试改变公众的消费理念和生活方式,同时通过低碳技术和新制度的实施,从而减少温室气体的排放。

如今,世界各国诸多城市都开展了大量以低碳社会和低碳消费理念为基本目标的实践活动,于2005年成立的“C40城市集团”就是一个致力于应对气候变化的国际城市联合组织,发展到今天已有成员城市97个,其中丹麦哥本哈根、英国伦敦、日本东京和美国西雅图等城市成为绿色低碳城市建设的代表。

低碳交通方面,东京主张紧凑的城市布局,利用智慧交通等方式保障城市的低碳交通出行;西雅图通过建立紧凑社区,大力建设非机动车道来减少汽车出行量;此外西雅图还通过对快速公交系统和电动汽车的推广以减少碳排放;哥本哈根则以自行车的平均速度来设定城市的交通信号灯,有力推进“自行车代步”措施。

低碳建筑方面,伦敦制定了“绿色家庭计划”,为社会住宅节能改造提供咨询和补贴,同时完善绿色建筑标识来实现公共建筑节能减排;哥本哈根和西雅图则规定部分新建建筑必须符合绿色节能标准,其实大多以太阳能、环保材料、水循环系统以及建筑绿化的运用来实现绿色低碳的目标。

低碳生活方面,伦敦早在2007年就颁布了《今天行动,守候未来》计划,倡导市民低碳生活,从而应对气候变化;哥本哈根通过为公民提供咨询和培训服务从而提升低碳生活意识;西雅图推出了家庭能源审计计划,帮助各家庭了解自身的碳排放情况,从而降低主要能源支出。

低碳能源方面,非C40城市成员阿联酋马斯达尔致力于以碳氢化物生产作为城市经济发展的模式,在低碳能源方面展开了诸多探索;此外,马斯达尔充分运用沙漠上丰富的太阳能,利用太阳能来支撑城市部分用电需求。虽然该城市多个开发项目在全球竞争中失败破产,但其对于建设“生态城市”的许多做法值得借鉴。

低碳产业方面,众多城市倡导产城一体发展,注重城市用地功能的复合性,减少交通通勤;同时促进产业转型,大力发展金融、咨询、零售、会展等第三产业和绿色环保的高新技术产业,实现城市产业绿色升级。

在世界众多城市探索绿色低碳发展路径的同时,“森林城市”理念则应运而生,其不单纯是打造一个城市加森林的空间聚落,而是在交通、建筑、生活、能源以及产业等方面提出了自身的发展思路并付诸实践,从而实现低碳绿色发展。

2.“森林城市”规划概念

2.1.马来西亚“森林城市”简介及规划愿景

“森林城市”位于马来西亚南部的新山区,毗邻新加坡,是马来西亚与新加坡相连的桥头堡,紧邻新马第二大桥,与新加坡隔海相望,距离新加坡CBD直线距离仅30公里,未来有高铁连接森林城市,开发商为碧桂园集团。森林城市面积约28平方公里,未来可容纳约22万人口,为他们提供宜人的居住、生活与工作空间。森林城市的规模达到一个中型城市的标准,分为一期及二期,一期为20平方公里的填海部分,包括高层住宅与办公、酒店、商场、商业街、国际学校等配套,是复合功能的大型城区。二期面积为约8平方公里,位于填海区的北部,包括滨水住宅、酒店、高尔夫球场,是配套一期的大型生活配套与度假区。

顾名思义,森林城市的建设目标是建立一个到处都是树木与植物的城市,让城市融入森林的环境,让森林体现在城市的环境中,森林城市是一座城市,更是一片森林。绿色植被将覆盖建筑物,地面皆是公园,目之所及全是绿色。碧桂园集团的杨主席曾就森林城市发表他的愿景:“我有一个梦,能有一座城市,那里生活非常安全,没有车辆在地面穿行,建筑外墙都长满植物,到处都是公园,大家在那里可以晒太阳、跑步、游泳……”这个梦想里提及的人车分流、绿色建筑、公园城市等概念都是森林城市整体低碳绿色策略的主要概念。森林城市自发展之初已把低碳绿色发展理念贯穿整个项目的城市规划、建筑设计以及开发运营的各个阶段。

森林城市作为世界低碳绿色城市的典范,曾荣获多个国际奖项与认证,包括:可持续城市与人居环境奖盛典(SCAHSA)“2021全球低碳城市规划设计范例奖”“2020滨海生态环境保护范例奖”“2019全球绿色智慧城市奖”“2018全球产城融合范例奖”“2017全球绿色建筑产业化示范园区奖”,以及“2016全球人居环境规划设计奖”,其他的奖项包括MIPIM Asia 2016“最佳未来超级城市”金奖、东盟地产奖之最佳可持续绿色发展项目、IDC亚太区智慧城市智慧建筑大奖、2019年全球人居环境论坛(GFHS)年会全球绿色智慧城市奖、Frost &Sullivan 2016年亚太地区产品创新研发领袖奖等。

2.2.森林城市低碳绿色策略

森林城市建设秉承了节能减排的设计理念,在建设方案中确立了“以人为本”的基础设施系统,通过建立绿色高效的交通网络来构建尺度紧凑适且宜慢行的城市环境,利用可持续绿色交通方式减少城市碳排放。其主要的低碳绿色策略体现在以下五个方面:

2.2.1.结合TOD开发模式塑造紧凑城市空间

森林城市的产业与住宅发展主要采用高层建筑,开发地块的容积率平均在3.0以上,以高效集约利用土地。高层建筑组团之间规划有不同规模的湖体公园与雨洪公园,引水入城,不但提升生活与工作环境品质,大大小小的水体公园也有助于调节整体环境温度,减少能耗,同时也结合海绵城市的设计理念,有助水循环利用。

森林城市采用以公共交通为导向的开发模式,高效利用土地,便利居民生活。通过对公共交通体系的搭建,打造一个以公共交通为主的城市,提倡公交出行,减少私家车出行,解决交通压力和停车压力。项目规划一条轨道交通线路,贯穿整个一期开发,新开发的地块都对轨道交通空间进行预留,高层建筑结合轨道交通站点进行一体化的设计考虑,站点周边采用较高的发展密度,对站点与周边地块的人行系统进行综合性考虑,确保站点与周边发展无缝链接。

高使用率的公共空间及高密度的开发建设都邻近轨道与交通中心布局,以确保80%以上的开发地块内的居民可以在十分钟之内通过慢行交通到达公共交通节点,并在站点周边步行距离内形成方便快捷的生活、商务、公共服务圈层,提高站点周边地区的吸引力,极大地提升了生活便利度,有效鼓励城市内居民及就业者使用轨道交通,减少汽车交通。森林城市通过智慧应用,实现智慧便捷的出行方式,为慢行交通系统提供连贯、绿色、的配套基础设施,鼓励步行和自行车,提升城市韧性,助力绿色出行。

2.2.2.立体城市规划,体现5D多维度生态景观系统

森林城市的规划采用“立体城市”设计理念,实现多维度交通系统,以达到完全的人车分流,给予了慢行交通较高的优先级。交通规划采取分层处理,车辆在一层穿行,一层与二层的裙房主要为停车场、交通站场等,三层是以慢行交通及轨道交通为骨架的大型景观平台,整层以花园和活动场地为主,将交通站点与各发展地块透过大型连桥无缝衔接,创造一个连接交通站点的公共空间慢行网络,塑造一个面积超大型的连续景观平台,串联所有的发展地块。景观平台还兼顾了生态功能,包括增加生物栖息环境,过滤雨水径流等等,并向公众展示了一种新的发展范式。此外,平台上的树木可将周边温度降低约2-3摄氏度,起到了调节场地微气候的功能。

透过立体城市的设计,森林城市进一步打造“5D多维度生态景观系统”,让人们每一天都生活在花园里,呼吸在森林里,愉悦在自然中。5D多维度生态景观元素包括:1)海滨地面公园;2)以三层人行平台为基准,结合一层与二层的下沉广场公园,塑造“公园式”的停车环境;3)位于三层的大平台公园;4)屋顶花园;5)建筑外墙的垂直绿化。从地面到屋顶的多维立体绿化系统,建成平面绿化面积271万平方米,垂直绿化约25.6万平方米,实现了植物固碳、减少热岛效应、降低温控系统能耗的效果。5D多维度生态景观系统,可以净化室内外的空气质量,通过降低建筑能源消耗来减少碳排放,而且还能收集雨水,供抽水马桶和植物灌溉使用,通过雨水循环利用减少能源消耗以及碳排放。

2.2.3.产城融合,鼓励步行

森林城市采用产城融合的规划理念,各类城市功能,包括住宅、商业等与产业有机融合,构建多元复合功能,达到产业、城市、人之间合理共存,通过产业与居住的有机融合达到提升城市定位、减少汽车出行,解决交通问题等目标。森林城市持续不断推动产城融合发展,引入教育、旅游、医疗及智慧建筑等高新技术产业落地。教育是森林城市重点发展的产业之一,其引入嘉德圣玛丽学校教育资源,为居民提供从幼儿园至高中的优质教育课程。美国嘉德圣玛丽学校始建于1858年,是美国中西部地区最古老的大学预科学校之一。

森林城市致力于构筑居住与工作之间平衡的生活方式,同时持续吸引金融机构、科技研发、企业总部及各种创新行业落户。马来西亚大型商业银行之一联昌银行(CIMB)在此设立森林城市新型数字化分行,构建更富活力的森林城市金融产业生态圈。柔佛州数码经济中心(JDEC)落户森林城市,也助力了柔佛州发展成为电子商务的区域贸易中心,加快本地企业的数字化转型,并且培养马来西亚人才以促进州内的数字经济增长。

森林城市在设计及建设过程中,在土地及建筑功能混合方面都做出了细致的思考,把工作和生活容纳在适宜慢行、布局紧凑且具有复合功能的城市环境中。此外,多样化的城市服务设施包括商业、娱乐及文化等,都布局在一片具有马来西亚本土特色、枝繁叶茂的热带景观当中。并且未来将逐渐建立各类交通模式,联通森林城市与周边环境,这些交通系统中将囊括一个大规模的航运网络,与新加坡城市轨交系统相连的轻轨交通网络,以及与马来西亚首都吉隆坡直接相连的高速铁路。

2.2.4.海绵城市理念

森林城市作为“海绵城市”理念的倡导者,通过规划设计让城市像“海绵”一样具有“弹性”,考虑到雨水吸收、蓄水、渗水、净水,以及水循环利用等措施。项目设置多个雨水调蓄功能的多功能“雨洪公园”,水系具备足够的雨水调蓄与排放能力,滨水绿带具备净化城市所汇入雨水的能力,水系岸线设计为生态驳岸,提高水系的自净能力。森林城市5D多维度生态景观系统每天所需要的植物灌溉水量庞大,“雨洪公园”有效提高了水循环利用效率。

目前森林城市已建成5座污水处理站,处理能力达到170,400人口当量,经过先进的污水生态处理系统和人工湿地的深度处理系统,出水水质达到高于大马普通排放标准的CLASSⅡB级别,并通过设立独立的中水回用系统用于建筑屋面绿化、垂直绿化、室外绿化浇灌以及公共卫生间冲厕等。目前,森林城市大部分的绿化用水都来源于中水处理,日后也将利用海水淡化技术,实现水资源的有效利用。

2.2.5.红树林保育森林城市海岸线长31公里,沿岸规划设计模仿了马来西亚本地的沿海生态系统,除了保留本地海岸的地貌特征植物,项目还通过修复红树林,创造了重要的滨海生态环境。在规划设计中,沿岸的各类景观要素的布局均考虑到了海水的盐度及深度,创造的自然生境为当地捕捞鱼类提供了优良的栖息地,对当地渔业的发展提供了良好的支持。

森林城市靠近公约组织划定的两个拉姆塞保护区和蒲莱河河口,此处的海水水质适宜营造多样化的滨海生境,适宜红树林及浅滩海藻的生长。森林城市规划方案通过建立保护区来保护濒临灭绝的海草床,同时限制人类和捕鱼船通行,目的是实现持续监控、研究和保护这片重要景观区域的可能性。通过上述举措的实施,当地受保护的栖息地规模将逐年增加,当地渔业得到发展并将稳定其在当地经济中的地位。森林城市所提出的红树林栖息区可以帮助恢复在过去70年中因城市发展受到影响的新加坡及马来西亚南部的生态系统。

森林城市规划建设长达9.2公里的新红树林栖息地,并针对250公顷的重点海草栖息地进行研究和保护。根据联合国2011年10月发布的《海洋和沿海可持续发展蓝图》评估,这些沿海系统的碳吸收和碳截存能力可达到同等面积热带雨林的50倍。森林城市与马来西亚博特拉大学合作,紧密观测这些多样化的栖息地,研究人员会进行季度生态研究以及月度现场审核。其它相关工作还包括实时对水温进行评估以保证为海草保护区提供最佳环境,以及利用海草育苗区提供额外植物来强化生态系统,进一步加强沿海生态系统的固碳作用。

森林城市项目对沿岸红树林和海草保留地的重视还有一个更重要的目标,通过对公众宣讲红树林对于区域渔业、旅游业和在应对未来气候变化方面的重要价值,来强调其对于马来西亚沿海生态系统的特殊重要性。同时,该项目还力求在自然与都市发展之间形成和谐的共存。至今,森林城市在环境保护方面已持续投入超1.4亿令吉,包括设立海草保护区、开展保护和养育等措施。为建设周边社区及支持区域发展,森林城市累积投入超5,300万令吉用于建设社区、村落及资助本地学校。经过5年的发展建设,森林城市正逐步完成阶段性生态发展目标并初见规模。

2.2.6.采用装配式建筑

为降低建设阶段的能耗,森林城市建设之初已开始采取预制装配式建筑的施工方式,装配式建造方式能有效节约水源、能耗及减少建筑垃圾。森林城市建筑工业化生产基地IBS一期工厂已建成,可年产26万立方米混凝土,能提供100万平方米建筑面积所需的构件。IBS也于2019年4月获颁马来西亚记录大全“全马最大全自动建筑工业化基地”称号。

3.森林城市的现状与反思

森林城市作为广东省“一带一路”建设十大标志性项目之一,是中国企业走出去的典型项目,受到了当时马来西亚当地政府的大力支持。森林城市计划投资额约6,000亿元人民币,预计开发周期长达20年,2016年单一年实现了180亿元人民币的销售额。自2015 年至今,森林城市已建成约2.8万个住宅单位公寓、2个国际高尔夫球球、两家酒店、4至5家免税商店、国际学校等,总建筑面积已达到约400万平方米。

森林城市从项目开始之初到目前的建设阶段遇到过种种不同的挑战,包括政治上、市场上、设计上等方面的问题,森林城市在低碳绿色城市策略的实施过程中遇到的挑战分析如下:

3.1.集约用地发展与生活环境质量的平衡

森林城市的产业与住宅发展主要采用高层建筑,以高效集约利用土地。虽然高密度的紧凑用地开发模式是低碳绿色城市规划的重要措施之一,但往往会导致较密集的建筑环境、楼宇互相对视及影响采光、影响城市通风、热岛效应导致能耗提升、生活与工作环境质素下降等问题,如何平衡这项低碳绿色的规划措施与塑造优良的生活及工作环境,一直是森林城市规划过程中的重大挑战。

森林城市设计在集约用地的原则下适当在各组团之间规划多个雨洪公园及湿地公园,引水入城,创造不同规模的湖体公园。这些湖体公园在城市设计上有效降低了城市整体的视觉密度,大幅提升生活与工作环境的质量,而且有助于整体环境温度的调节,减少热岛效应,从而减少能耗。森林城市在规划过程中就每个分期的岛型大小,湖体公园的宽度、规模等进行过多轮的方案比选及调整,以达至最优的低碳绿色城市发展方案。

为了避免楼宇间的对视,森林城市的居住建筑平面采用独特的设计方式,让大部分的单位能透过楼宇间预留的较宽间距面向水景,最大化减少单位之间的对视,提升每户采光效率,并让更多住户能享受内湖与海洋的景色。

3.2.垂直绿化实施的挑战

森林城市的规划采用立体城市设计理念,并进一步打造5D多维度生态景观系统,其中建筑外墙的垂直绿化是森林城市低碳绿色的重要措施,设计透过每层的公共区,以及每户的阳台花池,达到外墙都充满垂直绿化的效果。但在实施过程中,花池植物是需要持续维护的,公共区部分的垂直绿化还好,物业公司可以随时进出打理。但如涉及每家每户的阳台花池,则是属于个别业主的产权范围,在这些部分的垂直绿化维护就相对复杂,牵涉较大量的协调工作与不确定性。

3.3.TOD理念实施的挑战

森林城市采用公共交通为导向的开发模式,配合集约用地规划原则,采用TOD规划理念,打造一个以公共交通为主的城市,提倡公交出行,减少私家车出行,解决交通压力和停车压力。项目规划一条轨道交通线路,所有相邻地块的建筑开发都结合轨道交通站点进行一体化的设计考虑,站点周边采用较高的发展密度,对站点与周边开发地块的人行系统进行综合性考虑,确保站点与周边发展无缝链接。

轨道交通的实施牵涉重大的成本投入,包括建造与维护成本,就算前期能支付建造成本,之后几十年的维护成本也是必须提前详细考虑。轨道交通的车票与广告收入等通常不足以支付维护成本,需要靠其他的收入去维持,这就必然导致长期的财政负担。设计团队曾就此研究过10种以上的轨道交通模式,包括比亚迪的云轨、湖南株洲采用的智轨等,并就其造价进行详细分析。健康的轨道交通实施模式通常是在城区相对成熟,人口累计到一定程度后才进行兴建实施,森林城市的轨道交通也需待人口进驻足够后方适合实施,随着科技的发展,未来将出现更多新的轨道交通形式,适合森林城市发展。

3.4.景观大平台公园实施的挑战

森林城市规划采用立体城市与5D多维度生态景观系统概念,其中透过各地块相连的三层平台大公园是实现人车分流,减少汽车交通的低碳绿色重要措施,但在实施各地块之间的连桥时却面对种种挑战,包括连桥的产权、各地块的管理、连桥结构对路面交通的影响等。经过多方因素平衡考虑及与政府多轮商讨,原来的大连桥概念也需要作出适当的调整,以迎合当地政府的要求,同样的情况也曾发生在中国或其他国家。虽然连桥的规模需要适当减少,但各地块在三层的互联互通还是得到保持。

3.5.产业城融合的挑战

森林城市采用产城融合的规划理念。各类城市功能,包括住宅、商业等与产业有机融合,构建多元复合功能,通过产业与居住的有机融合达到提升城市定位、减少汽车出行,解决交通问题。产城融合依靠的不单是合理的规划,还有产业引进的情况。森林城市在引进产业的过程中也面对不少的挑战,很多产业公司考虑的因素除了政策优惠、税务优惠、租金优惠以外,还有当地人才的提供,这得靠森林城市有足够的就业人口进驻,情况才能得到改善,就业人口也受当地的大学与职业学校的数量与水平、高技术移民人口等因素所影响。因此,规划的理想要落到实际的情况,受制于很多其他不同的因素,森林城市要达到较高比例的产城融合还需要更长的过程。

4.总结

森林城市的建设目标是建立一个到处都是树木,到处都是植物的城市,让城市融入森林的环境,让森林体现在城市的环境中,让城市融入绿色生态的自然环境,其中低碳绿色的规划设计策略,包括以下六大内容:1)结合TOD开发模式塑造紧凑城市空间;2)采用立体城市规划理念,人车分流,鼓励慢行,体现5D多维度生态景观系统;3)引入产城融合理念,鼓励慢行,减少汽车交通出行;4)采用海绵城市设计理念;5)保育红树林,大幅提高城市整体碳中和效率同时保护当地渔业,并大力投放资源于当地环保领域;6)采用装配式建筑,高效节约水源、能耗及减少建筑垃圾等。

低碳绿色的城市理念落实到实际情况时往往遇到不同的挑战,森林城市作为世界低碳绿色城市的典范,其实施经验十分宝贵,作为未来的低碳绿色城市很好的借鉴。森林城市在实施的过程中面对的挑战包括:1)集约用地发展与生活质量的平衡;2)TOD理念实施的挑战;3)垂直绿化实施的挑战;4)大平台公园与大连桥实施的挑战;5)产业城融合的挑战等。这些挑战来源于实施过程中所遇到的各种因素,包括产权考虑、规范与报建考虑、建造与维护成本考虑、市场考虑、政策与当地环境资源考虑等。

无论如何,绿色节能减排是全球各国多年来的共同发展方向,在全球碳达峰与碳中和双碳目标的推动下,低碳绿色的城市建设是未来城市规划与城市建设必须肩负的重要原则,未来将会陆续出现更多的低碳绿色城市,甚至零碳绿色城市,森林城市的低碳绿色策略与实施经验未来可作为极具价值的借鉴,如果低碳或零碳绿色城市能在规划之初就能考虑更周全,更多考虑到实施落地的影响因素,便可提前准备应对方法,让未来的低碳与零碳城市建设做得更有效率。

图5:马来西亚森林城市建筑工业化基地IBS(http://www.senn.com.cn/sx/2021/08/23/105873.html)

图6:部分已建成区鸟瞰(开始您的智慧森林城市生活 -森林城市(forestcitycgpv.com))

图7:森林城市避免对视的建筑设计(https://www.bgy.com.cn/news_details.aspx?type=14&id=9978166)