吉林探区X水平井青一段压裂微地震监测解释实例

赵超峰, 田建涛, 任丽莹, 程志超,赵建宇, 韩继伟

(1.东北石油大学 地球科学学院,黑龙江 大庆 163318;2.中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司辽河物探分公司,辽宁 盘锦 124010)

0 引言

页岩油、页岩气、煤层气及致密油等非常规油气通常应用水力压裂技术进行高效开发[1-4]。水力压裂就是将高压液体注入地层,打破地层原有地应力平衡,导致岩石破裂,提高储层渗透能力,提高产量[5-6]。如何准确评价压裂效果对指导后期区块开发有重要意义。微地震监测技术是评价压裂效果的有效手段[7-8],国内外很多学者在微地震事件准确定位和综合解释方面进行了大量研究。唐杰等[9]针对目前微地震逆时定位成像存在的问题,提出了基于成像算子优化的微震逆时定位方法,取得较好效果;宋维琪[10]等提出基于各向异性分析的微地震震源矢量场重建方法,为压裂裂缝解释提供理论指导;赵超峰[11-12]等提出了综合三维地震数据的微地震解释方法,建立了基于三维地震的微地震解释流程,研究了微地震事件和储层的相关性;李晗等[13]和唐杰等[14-15]研究了微地震事件破裂机制,对获得压裂区域的破裂方向、尺度和应力状态等信息具有重要意义。

微地震监测技术在压裂效果监测和评价方面应用越来越广,国内外学者对微地震监测结果综合解释也做了大量研究,但很少有将微地震信号的时差特征、事件属性、地震、地质、测井及储层沉积等资料同时应用到监测结果解释。该文在微地震事件准确定位的基础上,结合前人研究成果,以吉林探区X水平井为例,综合微地震信号时差特征、震级属性、储层沉积特征、砂体展布特征、三维地震数据以及测井解释数据,解释微地震监测结果,准确评价压裂改造效果,研究微地震事件与储层特征的关系,使微地震监测结果的解释更具综合性和实用性,为该区块后期井位部署和油井压裂提供指导。

1 研究区概况

X水平井位于松辽盆地南部中央坳陷区长岭凹陷乾安构造南部,区域构造总体趋势为近南北走向的长轴背斜[16],X水平井位于背斜构造顶部。X水平井压裂层为青一段Ⅲ砂组,青一段Ⅲ砂组发育河口坝、席状砂沉积微相,储层面积广,砂体连续性强;岩性以粉砂岩和泥质粉砂岩为主,厚度薄(2~8 m),孔渗条件差(孔隙度为8%~14%,渗透率为0.05~0.50 mD);储层被厚度大于60 m的暗色泥岩所夹持,成藏模式复杂,多为隐蔽性的岩性油藏。

X水平井段长1 180 m,砂岩钻遇率为89.6%,油层钻遇率为73.9%,共进行18段压裂,施工排量为5.0~10.5 m3/min,总液量为14 709 m3。为评价压裂改造效果,对X井进行了井下微地震监测,压裂井和监测井的位置关系如图1所示。监测井放置12级级间距为10 m的三分量检波器,检波器串中心与第1段距离最远,为655 m,与第10段距离最近,为334 m。

图1 压裂井和监测井相对位置Fig.1 Relative position of fracturing well and monitoring well

2 微地震监测结果解释及压裂效果评价

首先针对X井压裂的微地震监测结果,分析压裂裂缝平面上长度、走向和纵向上高度的特点;然后利用微地震信号特点、储层砂体和沉积特征、测井解释成果及微地震事件属性等,解释压裂裂缝的平面特点,利用地震反演属性解释压裂纵向上缝网高度的特点;最后总结和评价X井的压裂改造效果。

2.1 微地震监测结果

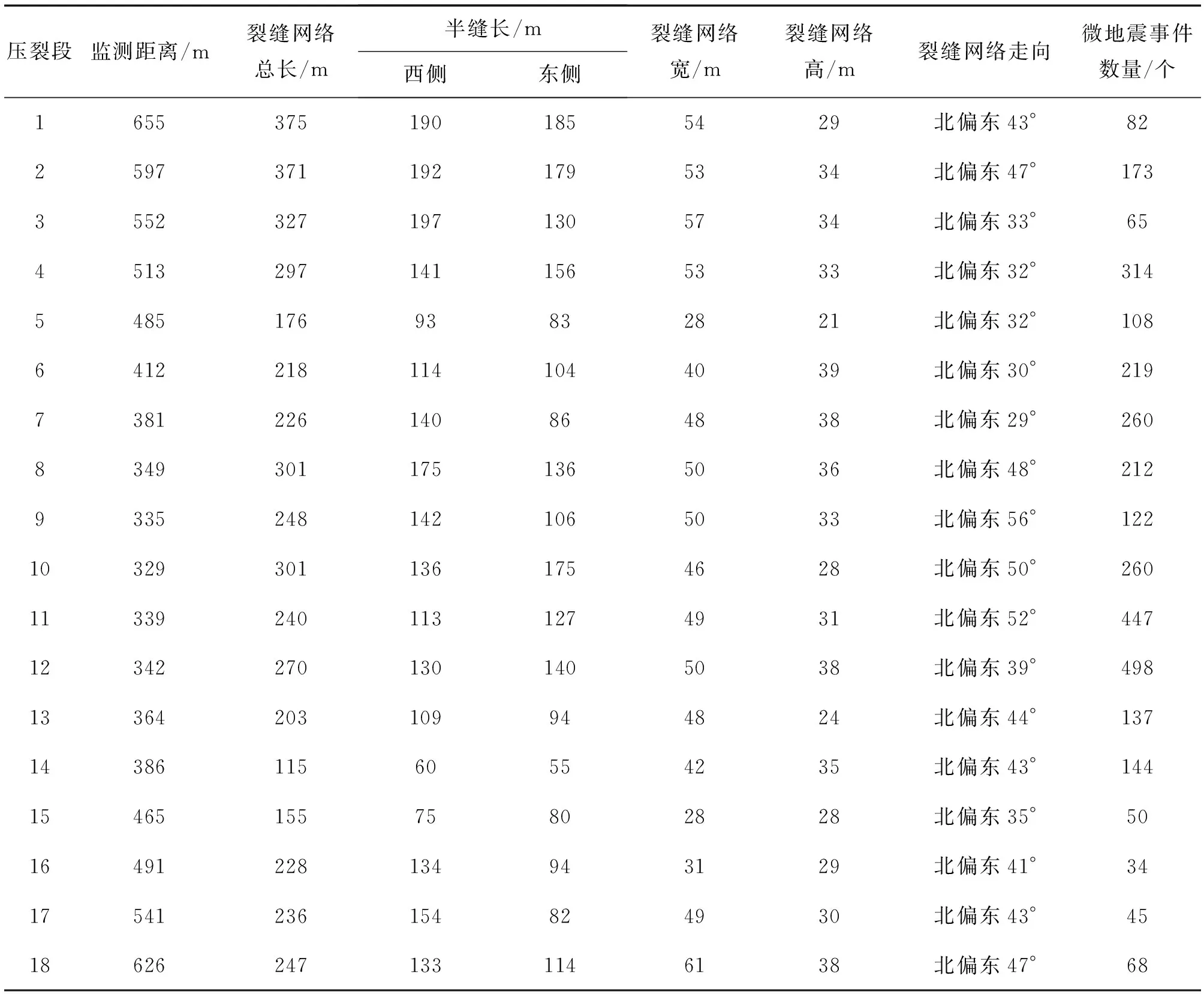

微地震监测技术是根据监测到的事件点的时空分布,评价压裂裂缝的长度、宽度、走向和高度等。X井18个压裂段共定位3 893个微地震事件,监测结果如图2(球的不同颜色表示不同压裂段)所示,微地震监测结果见表1。压裂裂缝的特点如下。

表1 微地震监测结果Table 1 Microseismic monitoring results

图2 微地震监测结果Fig.2 Microseismic monitoring results

2.1.1 压裂裂缝的平面分布特点

各压裂段压裂裂缝长度变化大,为115~375 m,部分压裂段裂缝表现出非对称性,西南方向比北东方向事件多、缝长大,15~17段事件偏少,缝网规模相对较小;裂缝走向变化范围大,为北偏东29°~56°。

2.1.2 压裂裂缝的纵向分布特点

纵向上压裂裂缝的高度为21~39 m,比储层的高度大,压裂缝高偏大。

2.2 微地震监测结果解释

根据微地震监测结果,X井压裂裂缝平面上的走向和长度均呈现不对称性,且方向变化大。X井压裂过程监测到的最远的事件为713 m,根据经验,各段均在有效监测范围内,可排除监测距离对监测结果的影响。下面结合微地震信号时差特点、储层砂体和沉积特征、测井解释成果以及震级属性进行综合解释。

2.2.1 压裂裂缝平面分布解释

1)利用射孔信号时差特征,解释压裂裂缝平面分布特征

图3所示为X1井第3段、第7段、第14段和第17段射孔信号,图中正方形旗子为拾取的P波初至,三角形旗子为拾取的S波初至。这4个压裂段射孔位置距离检波器串中心分别为570 m,390 m,388 m和563 m;第4级检波器接收的射孔信号P波和S波的时差分别为 88 ms,62 ms,67 ms和95 ms。数据对比发现,监测井X1井北侧的第3段和第7段分别比其南侧的第17段和第14段距离远,但是P波和S波的时差更小。距离远、时差小说明储层在南北方向存在强非均质性。利用P波和S波时差可求得储层纵横波速度比的变化范围,经计算,X1井北侧纵横波速度比为1.58~1.62,南侧纵横波速度比为1.65~1.68,纵横波速度比的变化也反应了储层的非均质性。射孔信号时差的分析反应了储层的非均质性,下面结合储层的砂体、沉积及测井资料进一步分析造成非均质性的原因。

图3 射孔信号时差分析Fig.3 Time difference analysis of perforation signal

2)利用储层沉积特征,解释压裂裂缝平面分布特征

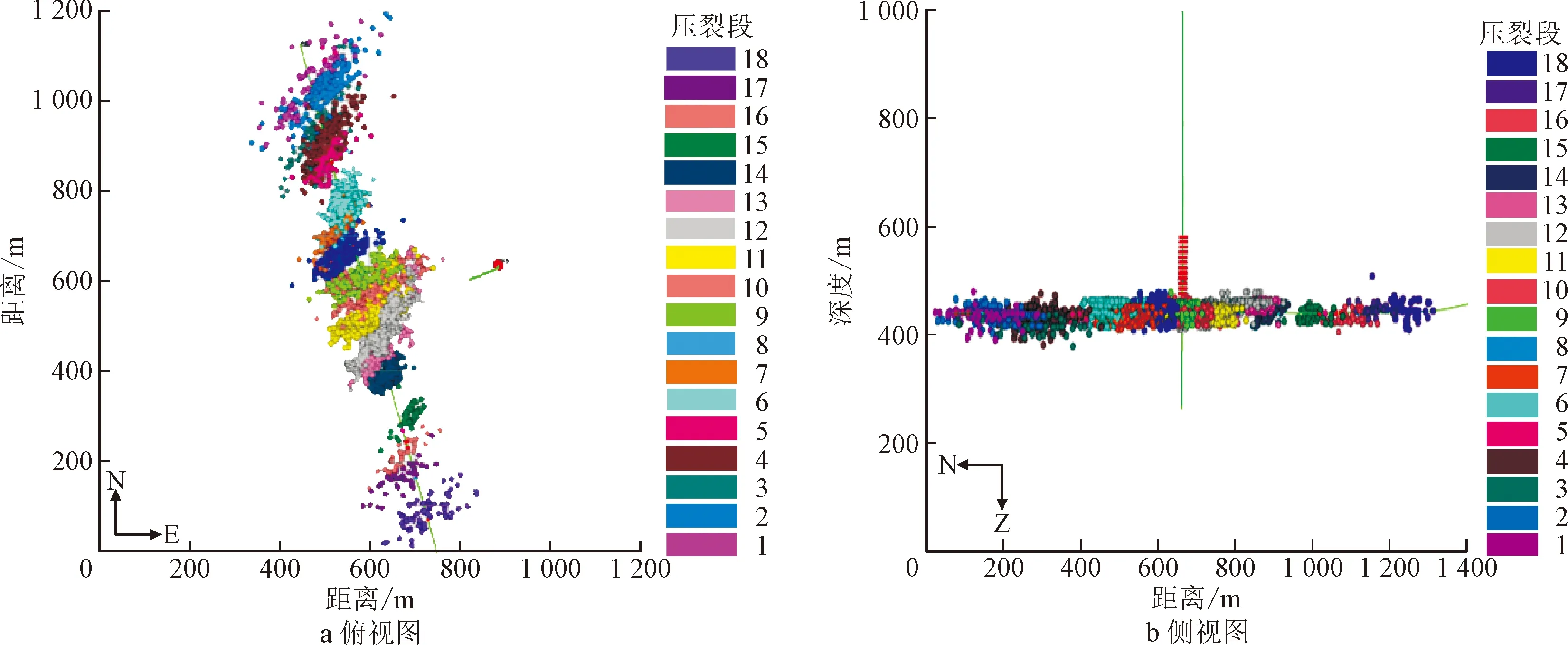

将微地震与砂体结合,查明储层非均质特征。图4所示为青一段外前缘Ⅲ砂组波形指示反演沿层切片图,可以看出,青一段Ⅲ砂组储层有连片发育的特征,砂体横向连续性较好,全区稳定发育,且X井东西两侧砂体变化不明显(黑色椭圆),砂体预测图件无法刻画和解释砂体较强的横向非均质性,可能因为地震数据的分辨率小,精度低,无法反应储层微小细节变化。

图4 青一段外前缘Ⅲ砂组波形指示反演沿层切片图Fig.4 Waveform indication inversion slicing along the formation of the third sand formation in the outer front of the first member of the Qing1 Formation

进一步结合储层的沉积特征进行分析。图5所示为青一段Ⅲ砂组沉积相图,青一段Ⅲ砂组沉积时期其沉积主体为三角洲前缘,受西南物源以及地形的影响,工区内发育多条主力河道,物源受地形和水动力影响搬运距离较远,沉积砂体分布广泛,内部成分分选较好,河道及坝体两侧发育大面积的前缘席状砂。工区沉积主体的平面展布控制着工区砂体的展布,砂体的分布范围应与工区有利沉积相带范围保持一致。总体上西南物源控制区域砂体沉积最厚,砂体展布方向为从西南到东北方向,砂体从最厚处向两翼逐渐减薄。由上可知,X井储层物源方向为西南方向,砂体展布方向为西南—北东方向,与压裂裂缝走向一致;受物源方向影响,西南方向比北东方向储层性质好,造成了西南方向比北东方向裂缝长、微地震事件数量多。可以推断,X井各个压裂段之间走向和长度的差异应由储层沉积差异造成,但仅仅从图5还无法精细刻画X井南北方向的非均质性。微地震监测的结果更精细地描述了储层的非均质性,即裂缝长的位置储层性质更好,泥质含量更低,利于压裂。

图5 青一段Ⅲ砂组沉积相图Fig.5 Sandstone map of the third sand formation of the first member of the Qing1 Formation

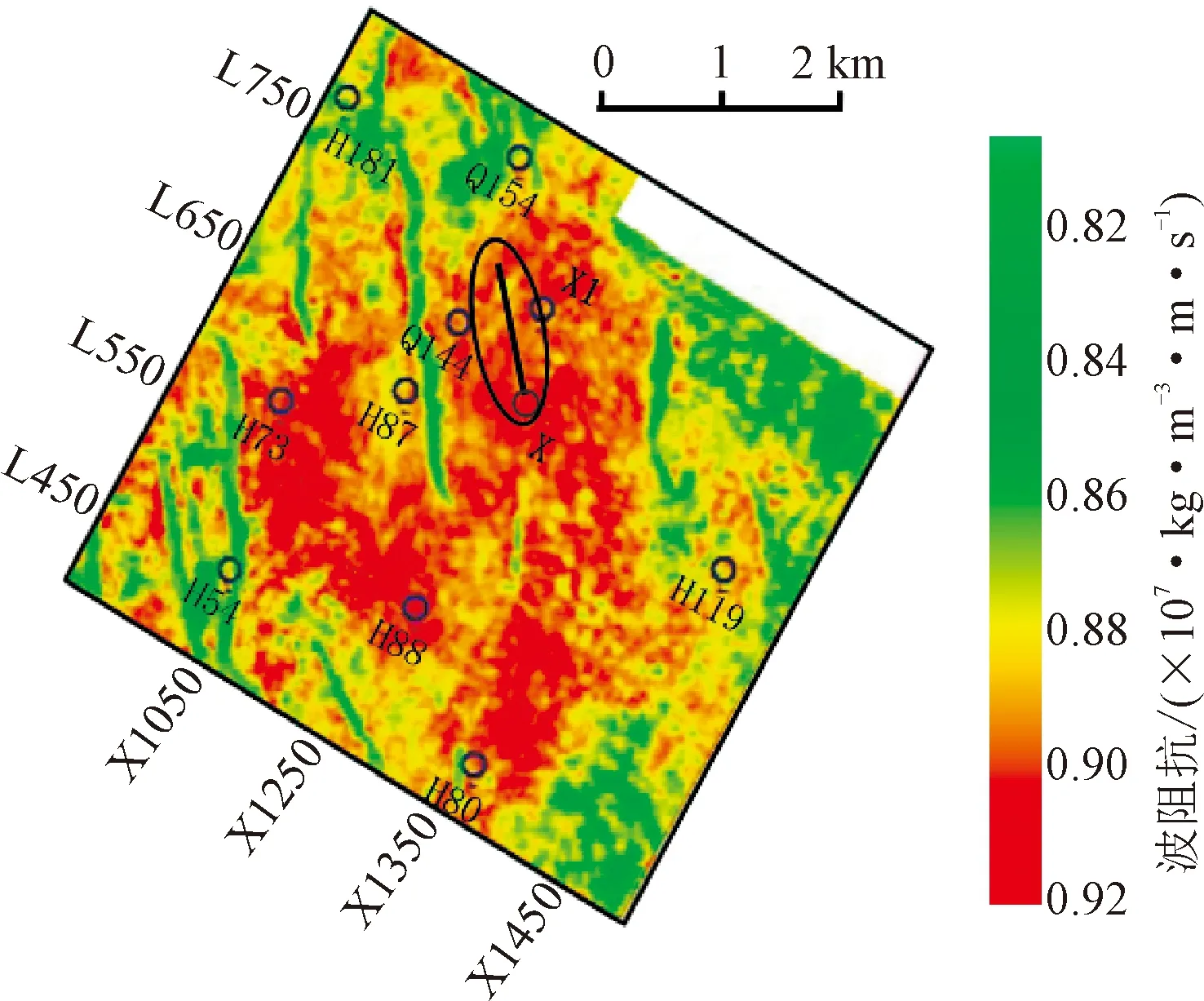

3)利用测井成果,解释压裂裂缝平面分布特征

结合测井解释成果,进一步解释X井南北方向的压裂裂缝的差异。图6所示为测井解释成果,图中编号①~代表压裂段。从图6可以看出GR曲线值越大,泥质含量越高,孔隙度越小,反映出脆性越差;而全烃曲线值越高,表明储层含油气性越好。将前述微地震监测结果与测井曲线相结合进行分析,发现储层泥质含量高,储层性质相对不好的第15段~第17段事件偏少,缝网规模偏小,说明储层性质和微地震监测结果具有良好的匹配关系,同时验证了监测结果的可靠性和准确性。

图6 X井水平段测井解释Fig.6 Logging interpretation of horizontal section in well X

4)利用微地震震级属性,解释压裂裂缝平面分布特征

根据上述分析可知,X井南侧储层泥质含量高,含油气性差。图7所示为微地震事件震级图,可以发现第15~第17段震级整体上偏小,说明泥质含量高的储层压裂破裂能量弱、尺度小、事件少,改造规模小,改造效果不佳。

图7 微地震事件震级显示Fig.7 Magnitude display ofmicroseismic events

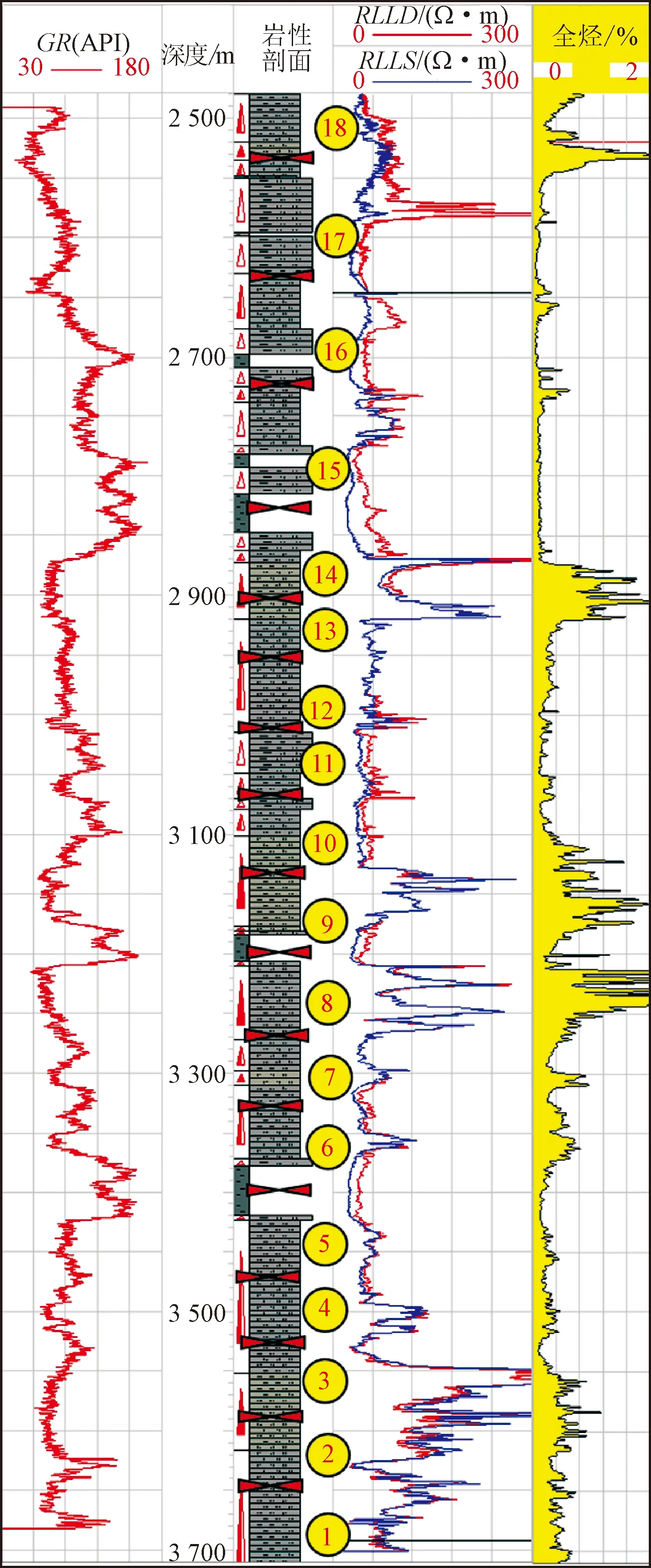

2.2.2 压裂裂缝纵向分布解释

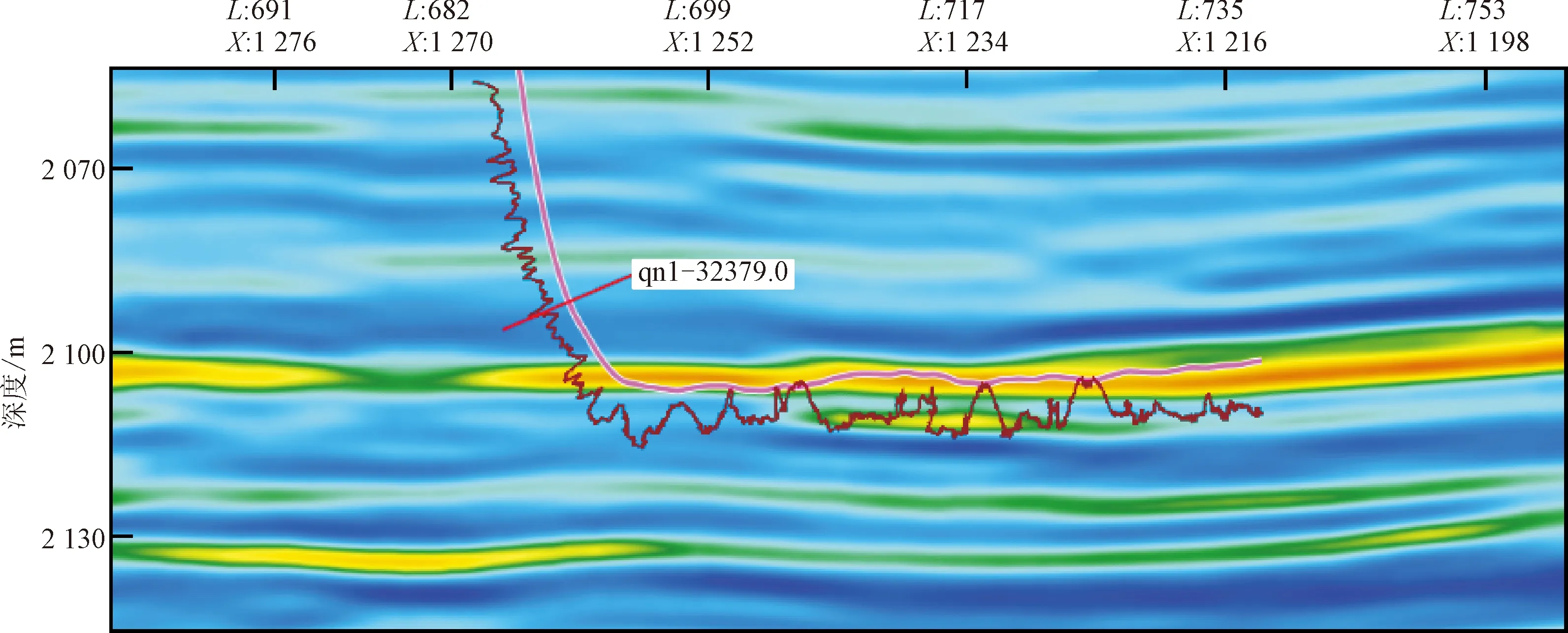

X井及其邻井录井和测井解释均表明压裂目的层厚度小于10 m。图8所示为过X井的深度域反演剖面,红色区域为反演的砂体,其上下为泥岩层,可以发现,反演的砂体厚度小于10 m。微地震监测结果表明压裂纵向高度为21~39 m,说明压裂压穿上下泥岩层,即砂体上下泥岩层没有起到压裂阻挡作用。分析认为,青一段Ⅲ砂组薄,且上下为大套泥岩层,因此砂体纯度低,砂体埋深大,砂体和上下泥岩层垂向应力差别小,可压穿上下泥岩层。因此,不能单纯根据岩性判断目标改造层上下岩层是否为压裂阻挡层,需结合应力曲线判断,以更好地指导压裂设计。

图8 深度域反演剖面Fig.8 Depth domain inversion profile

2.3 压裂效果评价

1)压裂裂缝纵向分布评价

微地震事件和研究区深度域反演剖面联合解释(如图2b和图8所示)可以发现,实际压裂缝网高度超出含油气层厚度,说明上下泥岩没有起到压裂阻挡作用;压裂纵向改造充分。这与压裂模拟缝网高度基本吻合,达到了压裂纵向改造目的。

2)压裂裂缝平面分布评价

储层受沉积作用影响,造成X井南北和北东2个方向的储层存在较强的非均质性,进一步结合测井解释成果(如图6所示)可知,北侧储层含油气性更好,泥质含量更低,储层脆性更好,与微地震监测结果吻合,即X井北侧压裂裂缝延伸更长,缝网规模更大,微地震事件数量更多,震级属性更大,破裂尺度更大,纵横波速度比更小。通过分析查明了压裂裂缝的平面变化符合地质特点,达到压裂改造的目的。

3)微地震监测结果评价

利用储层砂体展布和沉积特征,很好地解释了微地震事件时空分布特征,但是由于资料尺度问题,还不能精细反应储层变化。而微地震监测结果,特别是走向和缝长的变化,更直观、更精细地反应和描述了储层变化细节,更加精细描述了压裂裂缝尺寸和形态(如图4、图5和图7所示)。利用可描述储层性质的相关资料,解释了微地震监测结果,而微地震监测结果又弥补了描述储层的相关资料尺度大的不足,更加精细刻画储层和裂缝。

3 结论

1)利用微地震信号时差特征、震级属性和研究区砂体特征、沉积特征、三维地震数据及测井数据,可综合解释微地震事件的空间分布特征,查明裂缝走向和长度的非对称性,建立微地震和储层的相关性,准确评价压裂效果。

2)微地震监测结果相比于尺度相对较大的地震、沉积等数据,能更直观、精细地反应和识别储层的微小变化,加深对储层的认识。

3)吉林探区X水平井压裂效果受储层沉积作用的影响,造成储层较强的非均质性,使压裂裂缝走向和长度呈不对称性;储层物性好、泥质含量低、含油气性好的区域微地震事件数量多、震级大、压裂缝网规模大,可为该探区后期井位部署和压裂提供指导。