国际传播,上海这样讲好故事

姜浩峰

英国老太太百丽诗(左)1949 年毕业于上海美童学校,即上海美国学校的前身。她的人生轨迹与上海、与国际教育、与文化交流数度重合,见证了上海教育事业的变迁,而她本人也最终定居在这座城市。摄影/孙中钦

“马可波罗从罗马到中国,花了整整4年时间。而通过我们东航的航班,你只要在最新的A350宽体飞机上美美地睡上一觉,醒来就可以看见东方明珠。”Fraceschini Martina常常挂在嘴边的一句话,不仅是在为她所供职的中国东方航空公司做营销,也在表达她对中国满满的爱。2012年,就读于罗马第一大学中文专业的她,获得了到北京外国语大学进修的机会。4年之后,2016年,她来到上海,加入东方航空的大家庭。罗马第一大学又译作智慧大学,Martina的中文名也有一个“慧”字——马慧心。在上海接受完培训后,马慧心接受公司委派,回到意大利工作,但她也几乎每年都有机会到东航上海总部接受培训。

在即将上线的“海外员工看中国”系列短视频中,马慧心讲述了她眼底心中对外滩万国建筑、对陆家嘴当代建筑的“阅读感觉”,亦讲述了在东航工作令她最难忘的一个航班——2020年3月12日的MU787航班。该航班只有9名乘客,却携带了31吨行李。这是首个中国援意医疗专家组和防疫物资。那一个月,马慧心参与保障了三组从中国出发的医疗援助包机工作。

“讲好中国故事,传播好中国声音,展示真实、立体、全面的中国……”2021年5月31日下午,在中共中央政治局就加强我国国际传播能力建设进行第三十次集体学习时,中共中央总书记习近平如此强调。

《老外讲故事·海外员工看中国》都由谁来讲中国故事,又是如何讲好中国故事的呢?与马慧心类似——上港集团以色列海法港人事部经理塔尔·戈德斯塔因、中国宝武宝钢股份宝钢激光拼焊(德国)有限公司管网维护技术人员塞班·恩特斯、波罗的海明珠股份有限公司法务部总经理安娜·科顺诺娃、光明食品集团新西兰银蕨农场公司首席执行官西蒙·林墨……,这些在世界不同地方工作、拥有不同国籍的人们,有一个共同的特点——他们供职的企业或为中资,或为有中资背景。“作为此类企业的海外员工,他们眼里的中国什么样?别说中国人好奇,连他们的家人、朋友,包括同胞等等,都有可能被话题所吸引。”播出平台对《老外讲故事·海外员工看中国》非常看好。

2021年6月28日,也就是中国共产党建党百年即将来临之际,“老外讲故事”俱乐部部分成员参观中共一大纪念馆。

为何如此看好一个还没上线的新媒体产品?这就得从《百年大党·老外讲故事》说起。2021年,由中共上海市委外宣办(市政府新闻办)联合新民晚报社,以上海的历史变迁为背景,面向国際社会推出百集系列融媒体产品《百年大党·老外讲故事》(Shanghai Through Our Eyes)。在中共上海市委、市委宣传部主要领导的高度重视和大力推广之下,这一融媒体产品引发热烈反响。2021年4月8日首发,连续播出100天,据不完全统计,境内平台阅读量近15亿次,点赞184万次,境外平台累计播放超1亿次。

复旦大学新闻学院院长张涛甫教授告诉记者:“《百年大党·老外讲故事》非常好,影响非常大。”印证张涛甫所言的是——《百年大党·老外讲故事》不仅获得了国务院新闻办、中国外文局、中国记协等主办、评选的一系列奖项,其“上海解放特辑”还荣膺第26届亚洲电视大奖最佳新媒体纪实系列片,中英双语同名主题出版物入围全球顶尖创意纸制造商德国GMUND公司古曼奖书籍类作品第二名,也是中国作品中唯一冲进决赛者。

从制作手法上看,《百年大党·老外讲故事》以小镜头阐释大主题,通过在上海工作、生活的外籍人士这一路径,全方位、多角度展现中国共产党成立100年来上海的发展成就。每集3—5分钟,剪辑紧凑、配乐考究,短小又富含高信息量。在张涛甫眼里,《百年大党·老外讲故事》是移动互联网时代短视频的精品力作,是适应社交媒体视频化传播的现象级的国际传播产品。而紧接着的“海外员工看中国”系列,创意同样很好。“我们以往的一些外宣产品,不能说制作不用心,作品水准也不低。可传播到海外的话,如果有人带有意识形态偏见,或许就不会关注。即使有人选择性关注了,也甚至会出现‘排异反应’认为那是假的。”张涛甫说,“在国际上,有的西方媒体对中国共产党有意识形态滤镜。而请生活在上海的老外、中国企业的海外员工讲自己的亲历,确实别具一格,是个有创意的策划。”

中国企业的海外员工,本身处于国际化场景中。以他们作为主体,做一番见证,在这些海外员工自身的交流环境中,不仅有了他们自己的故事,也带出了中国故事。“他们有自己对国际传播环境的理解,从新闻学的接近性上衡量,他们与受众的距离是最近的,也缩短了信息传播的时间,降低了信息损耗。”张涛甫说,“这种不以国家为主体的公共叙事,我认为是一种非常可取的逻辑。譬如一个中国企业的外籍员工,属于国际雇佣的工人,在当地工作,又有一张洋面孔,在当地来说,那就会有天然的情感纽带。”

本杰明·伍德在工作室中,在他面前的是当年新天地项目的蓝图。摄影/ 萧君玮

真人说真事,无疑增强了可信性。如此叙事方式,可以说是一种上海探索,实效是——打开了中国国际传播的一番新局面。

回看《百年大党·老外讲故事》的制作,在人物选择上,却也不是拉到篮里都是菜,而是经历了一番探索。当时生活在上海的外籍人士有20余万。选择谁来讲故事?从《百年大党·老外讲故事》作品的最终呈现来看,这100位讲故事的外籍专业人士,在各领域具有代表性——美国电子公司高管、德国汽车工程师、丹麦创业者、热爱上海的巴西国家足球队队员……。这些外国嘉宾以上海城市建设参与者的视角,结合各自工作领域和生活,分享了对中国共产党的看法。

出生于1983年的尼泊尔朋友那哲,是上海微创软件股份有限公司WDI事业部运营总监。当他在尼泊尔的家人、朋友看到他讲故事的视频,特别是尼泊尔当地媒体对《百年大党·老外讲故事》的报道,那哲很快成了尼泊尔的红人。

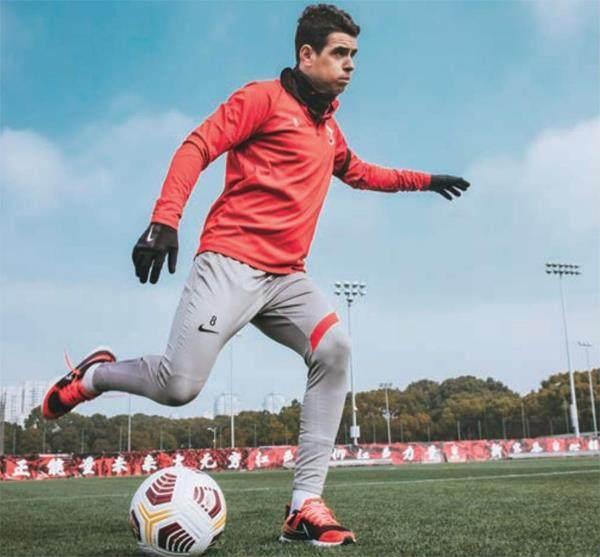

中超球队上海海港队巴西外援奥斯卡参与到“老外讲故事”中。后来发现,他录制的那段短视频传播力是最大的。作为巴西国脚、世界级球星,他当然自带流量。由他来说出中国的进步、上海这座城市的魅力,很具有说服力。

海外受众对《百年大党·老外讲故事》又是如何看的呢?美国银岩集团董事长史蒂芬·洛克菲勒二世认为,让外国人讲中国故事,就像搭建了一座桥梁,连接起那些不了解中国、没有到过中国的人们。“我也注意到美中关系近来有一些波折,但我相信只要坚持对话和合作,美中关系的前景仍然值得期待,我也希望成为美中之间沟通交流的一座桥梁。” 洛克菲勒二世说。更多的海外社交平台网友发表评论——“中国是未来”;“作为中国的朋友,我也很高兴能够夸赞上海,中国是一个商业活动非常友好的国家,上海在接待海外投资上做得很好”;“中国是拥有最伟大人民的伟大国家”……。面对少数网友对中国的陌生和疑虑,也有曾经生活在上海的外国人上线据理力争,现身说法。之后,有网友表示“我之前听说过的是谣言,看来是我错了”。

《百年大党·老外讲故事》也引发了国际媒体尤其是主人公所在国家媒体的关注。俄罗斯权威媒体《俄罗斯报》报道了BodyLab国际舞蹈中心創始人奥克萨娜在上海工作和创业的故事;韩国媒体则全文转载了闵行区中医医院韩国籍医师、上海中医药大学副教授洪原淑博士的“上海生活”……

中超球队上海海港队巴西外援奥斯卡。摄影/李铭珅

在看了奥斯卡讲故事后,有网友跟帖“太棒了,让我们去上海吧”。奥斯卡还透露,自己加盟上海的这支中超球队后,逐渐发现,球队中有那么一些球员,不仅踢球最为用心用力,更在尽己所能帮助别人。“那些人为什么那么好?后来发现,他们是共产党员!”奥斯卡感慨道。

在世界进入21世纪第三个十年的时候,“西强东弱”的国际传播格局并未改变,西方媒体在国际传播体系中依然时时霸屏。在一些西方媒体对中国,特别是对中国共产党施以“有色眼镜”的情况下,为什么一些老外不仅能为中国说话,还实实在在地为中国共产党点赞?甚至发自内心地表扬?

单以上海来说,有一个独特优势——上海是一座国际大都市,长期生活着不少外籍人士。如果他们不喜欢中国、不喜欢上海,很难想象他们会几乎长期定居于此,而他们对中国共产党有着较近的接触、较深刻的认识。譬如今年已经89岁高龄的英国人Betty Barr女士,她的中文名为百丽诗。1924年、1930年,她的父母相继从西方来到上海,之后相识相爱,1933年诞下百丽诗——从这个角度看,英国籍的百丽诗,也是“阿拉上海人”。而她也亲历了中国的苦难,见证了中国革命的成功。1941年,年仅8岁的百丽诗眼见日军侵入租界,自己与家人一起被关进集中营长达800多天。1945年,日本投降后,百丽诗一家才恢复正常生活。1949年,上海解放,少女时代的百丽诗和家人一起去外滩看游行,迎接解放。1950年,她离开中国前往美国,但仍心心念念着新中国。无论是到韦尔斯利学院学习,还是毕业后到苏格兰读大学教育系并考取教师资格,百丽诗都在为回上海任教做准备。中国改革开放后,1984年,她终于回到上海,从此扎根于此,在上海外国语大学任教直至退休。从幼时在虹口家附近看到面黄肌瘦的乞丐,到如今满眼是马路上洋溢着笑意的行人;从当年黑臭的苏州河,到如今整座都市向“千座公园之城”迈进——百丽诗所见,是这座城市的革命与建设,成长与发展。而主导这座城市如此巨变的,当然是执政党——中国共产党。

2021年5月27日,上海解放72周年纪念日当天,百丽诗讲述亲历上海解放的回忆上线,引发历史爱好者关注,海外网友评论“谢谢你,Betty”“我永远热爱上海”等。在此基础上,《百年大党·老外讲故事》推出了6集“上海解放特辑”。

对上海有深情厚谊者,也不一定非得是如百丽诗这样生长在上海的外籍人士。丹麦人Simon Lichtenberg于1987年中学毕业后,成为复旦大学国际交流学院首批外国留学生。如今,如果不是线下相见或者视频连线,而仅仅是通过电话、微信语音通话来与他联系,他那一口“沪普”,很可能会令人感觉——电话那头的是一位上海爷叔。他也有一个好听的中文名字——李曦萌。李曦萌在复旦大学进修了一年中文后,回丹麦完成大学学业。要不是1990年获悉上海浦东开发的消息,特别是此后不久外高桥保税区成立,李曦萌也许不会在1993年重返上海创业。从那时起,直至如今,李曦萌的事业从无到有,由小及大。如今,特雷通集团创始人、董事会主席兼首席执行官李曦萌对上海的爱溢于言表。他的个人经历表明,上海不仅是一座适合居住的城市,也适合创业并长期开展事业。即使对如今初来上海的外籍年轻人来说,李曦萌的案例也足以增加沪漂们的信心。

由于上海市委外宣办长期以来注重和在沪外国人交朋友,使得许多在沪外国朋友乐意为中国在世界上说话、说出真实的中国。

特雷通集团创始人、董事会主席兼首席执行官李曦萌对上海的爱溢于言表。摄影/ 李铭珅

在中国生活了20多年的何穆凯去年拿到了中华人民共和国外国人永久居留身份证。

当2020年印度疫情突然恶化、中国第一时间表示提供援助時,《沙睿杰:智慧的上海也是热情的》一集及时推送,通过印度籍科技企业高管之口讲述生活在上海的战疫经历与启示;在澳大利亚莫里森当局施行追随美国的遏华手段后,中国宣布暂停中澳战略经济对话机制下一切活动,此际,《何穆凯:很高兴拿到了永居证,长期在中国生活的梦想成真》一集及时推送,通过这位澳大利亚籍的通济隆亚太区执行董事,来点赞上海营商环境和金融开放,其实也点明了一点——中国针对的是澳大利亚的反华政客和遏华政策,而对澳大利亚朋友依然友情如故;在匈牙利一票否决欧盟涉港决议当天,《贝思文:邬达克是我的偶像,我会在上海停留更久》一集及时推送,通过曾任匈牙利国家博物馆驻华代表的讲述,壮大中匈友谊舆论声势;中国航天员进入天和核心舱次日,中科院上海研究所波兰籍访问学者的故事《亚当斯:我相信下一位登上月球的会是中国人》及时推送,不仅展示了亚当斯对中国航天事业发展的祝福,更展示了太空将是延续人类命运共同体的希望之所在。

2021年6月28日,也就是中国共产党建党百年即将来临的时刻,“老外讲故事”俱乐部部分成员、中外媒体一行60余人,参观中共一大纪念馆和周恩来重要外交藏品展。魔墙数字文物展示系统技术拥有者、匈牙利朋友贝思文从专业角度评价称,“一大纪念馆用新技术赋能场景,沉浸式影像空间技术是红色展览中做得最好的”。更有人通过参观,对中国共产党有了更为深刻的认识。何穆凯称:“昨天我就和太太去看了电影《1921》,今天参观中共一大纪念馆,对中国共产党的感情又加深了一层。”时任法国圣戈班集团高级副总裁兼亚太区首席执行官、西班牙朋友孟昊文表示,“1921年,这一群年轻人在上海书写了历史,也改变了世界的历史”。这一语,道出了许多在沪外国友人对中国共产党的认识,道出了他们的心声。孟昊文甚至右手握拳做宣誓的样子。更有两位外国友人表示,对加入中国共产党心向往之……

从《百年大党·老外讲故事》的制播,无疑看到当下有更多外籍人士对中国共产党的认可。上海交响乐团团长助理、亚美尼亚姑娘Astrid Poghosyan就表示,自己的中文名“马星星”,“星星”二字取自毛泽东著作《星星之火,可以燎原》……

在完成参观一大纪念馆等项目之后,在“初心始发地与外国友人”对话会上,“老外讲故事”俱乐部在众望之中成立,参与《百年大党·老外讲故事》的百名老外成为首批成员。

此前,已有部分《百年大党·老外讲故事》嘉宾受邀赴辰山植物园游玩,聆听“浪漫法兰西之夜“户外古典音乐会,感受融通中外的艺术语言。俱乐部的成立,则让大家有了常态化的新的社交平台。听昆曲、玩剪纸,线下交流逐步开展。

米其林中国区总裁、法国朋友伟书杰表示,“俱乐部是老外喜欢的形式,不同于传统庆典,开放对话的平台提供了更多分享观点的舞台,可以通过该平台更好地传播上海故事”。波兰学者亚当斯则称:“上海对外国人有天然的吸引力,但是科学领域的外国研究者相对较少。希望通过俱乐部,结识更多志同道合的科研学者,为上海科技创新贡献力量。”

国务院新闻办原主任赵启正认为,“老外讲故事还有很多潜力可以挖,讲中国故事是一件长期的事,不仅自己要讲,也要让更多外国人来讲”。“老外讲故事”俱乐部的成立,正应和了赵启正所言。

上海市委外宣办不断扩大知华友华的国际舆论朋友圈,畅通对话交流渠道,建立常态联络机制,助力在沪外籍人士事业发展,凝聚出一支拥有话语权、解释权,懂中国、爱上海的“他者”传播队伍。

不断扩大知华友华的国际舆论朋友圈,畅通对话交流渠道,建立常态联络机制,助力在沪外籍人士事业发展,凝聚出一支拥有话语权、解释权,懂中国、爱上海的“他者”传播队伍。

目前看,这支知华、友华的传播队伍,在中国的融入度日深。在2021年10月27日的一次座谈会上,部分“老外讲故事”俱乐部成员为上海提升城市软实力建言献策。来自马来西亚的城市景观设计师陈贤林说,上海保护风貌街区和历史建筑,有利于传承历史文脉。未来,着力打造社区公共开放空间,则有助于构建和谐的邻里关系。当时,陈贤林还透露,当她从马来西亚返回上海居家隔离期间,居委会给予了她充分的关怀。“受此感染,我主动请缨,在楼组微信群中担任志愿者,为外籍居民答疑解惑。”陈贤林说。

2022年春,上海遭遇疫情期间,“老外讲故事”俱乐部成员参与到大上海保卫战中。4月上旬,上海和睦家医院医生、上海市血液中心无偿献血志愿者服务总队志愿者、尼泊尔朋友阿思势录制了一段短视频。他说:“现在确实是一个困难的时刻,但我想来传递一点正能量的东西。我发现城市化伦理学家、媒体艺术家JT Singh在2016年创作的一段视频《永远的上海》……”在用中文铿锵有力地说出“上海,加油”以后,阿思势播放了得到JT Singh授权的《永远的上海》。这段在海外视频播放平台Youtube上被称为“神级转场大片”的影像,鼓舞了不少参与到大上海保卫战中的中外人士。

上海疫情封控期间,上海市委外宣办征集“守护春天——我身边的抗疫故事”短视频。各高校师生,尤其是外国留学生踊跃投稿,其中《妈妈,请放心!叙利亚小伙每天通话和妈妈介绍上海防疫情况》《上海大学国际留学生原创歌曲a song for China》等,以年轻人视角、上海情缘、国际表达,影响更多海外Z世代关注分享。

同时,“老外讲故事”俱乐部成员们更是在自己所居住的社区多有行动。

法国姑娘乐盖曦成为瑞金二路街道陕建居委会志愿者之一。她会五国语言,令居委会在与社区外籍居民联系、沟通时放心不少。“我们这里的志愿者有上海人、外地人,还有像我这样的外国人,但大家很团结。只要居委会在志愿者的群里发消息需要我们,大家马上就会来帮忙。” 乐盖曦说。而在陕建居委,居民们有人直接称她Clarisse,也就是她的法文原名。至于社工、志愿者,则更多称呼她的中文昵称——乐乐。 “乐乐真的很好。我是3月26日闭环进入封控区域工作,当时不知道会封那么久,只带了5天的换洗衣物,而4月初的那几天又特别热。乐乐知道后,把她自己的新衣服拿出来给我穿……每当外籍居民在核酸检测、团购时遇到不清楚的地方,乐乐都主动帮忙翻译解答。” 陕建居委会社工刘妍说。大家对她的工作相当认可。

上交的亚美尼亚姑娘马星星也说,疫情期间,自己认识了社区里不少新朋友,邻里关系是那么友好,大家像家人一样。“阿拉是上海人,上海要加油!”這是2022年马星星挂在嘴边最多的一句话。

“我长期生活在上海,我是外国人,但不是外人,而是社区的一员。我有能力参与到社区志愿者工作中去,为社区自治贡献一份力量。”这是生活在长宁区虹桥街道的土耳其担保银行上海代表处首席代表诺扬·罗拿的心声。

在2021年10月27日的座谈会上,部分“老外讲故事”俱乐部成员为上海提升城市软实力建言献策。

2022年8月25日晚,“老外讲故事”俱乐部的部分成员欣赏《海上生民乐》演出后,纷纷踏上舞台,长居上海的英国电影导演柯文思研究演员手中的琵琶。

在上海抗疫封控期间,上海市委外宣办非常注意联络“老外讲故事”俱乐部的朋友,问他们有什么困难。譬如目前长居上海的英国电影导演柯文思,就得到了想办法送去的物资。“也不仅仅是柯文思,还有不少外籍朋友、外媒记者,他们生活在上海,却对网购平台不是很懂。设身处地想一想,假设我们到国外去,人生地不熟,遇到情况,也需要得到别人的帮助啊!”外宣办工作人员说,“疫情期间,我们尽力提供帮助。这样的帮助,建立友情。我想,世界上只要是有人的地方,就一定有一个‘情’字。”

情,一往而深。正如来自美国的脱口秀演员星悦所说,她自己最初接触中文,是因为在美国加州故乡读高中时,看到有同学在体育课上正在写奇特的方块字,一问才知是汉字,觉得很酷,便开始学中文。高中毕业后,一直觉得中国文化很有意思的她,便来到中国,考上北京大学影视编导专业,自此才真正体会到中美综艺的差异。今年早些时候,上海市人民政府新闻办联合笑果文化,为“老外讲故事”俱乐部成员、海外侨胞精心准备了一场主题为“快乐冬奥”的脱口秀演艺活动。星悦也上台表演。她那一段“我和谷爱凌的共同点是都爱吃韭菜盒子,但我们也都不知道它用英文怎么说”令人捧腹。而压轴出场的中国脱口秀演员Norah用英文接连抛梗,同样引得现场笑声连连:“一个英国人告诉我,他给自己的孩子起名就叫Norah,因为这是他很喜欢的一个中国脱口秀演员的名字……”

在观看演出之际,也有“老外讲故事”俱乐部的成员提出,未来,也许会有更多中国脱口秀演员似Norah那样,将表演延伸到海外市场。

回到老外讲故事本身,2020年11月,上海市委外宣办与新民晚报社一拍即合决定联合做这个项目,意在向世界讲述一个真实、立体、全面的中国。市委宣传部领导直接点题“百年大党·老外讲故事”,自此一炮打红,“老外讲故事”成了知名IP。目前看,老外讲故事很大概率会一年又一年地讲下去,只不过讲述者、讲述主题会有所侧重,不尽相同。《新民周刊》记者了解到,在今年的“海外员工看中国”系列短视频制播之际,新的系列也在筹划中……

在前不久前往四川大凉山资助当地小学教师,给当地儿童送物资、送温暖之际,“老外讲故事”俱乐部成员、法国圣戈班集团新任亚太区首席执行官韦博立说:“习近平主席提过,山再高,往上攀,总能登顶;路再长,走下去,定能到达。我已经有了答案。”

意大利西北部工商联合会主席吉利·盖美瑞认为,老外讲故事非常有说服力,因为它们真实地反映了中国和上海。“中国的进步与发展是世界经济发展的重要部分,并且已经成为带动世界经济发展的引擎。”

这样的中国,以及与中国有关的人、事、物,必然有更多人渴望去了解。