日本蟳池塘生态养殖技术研究

付志茹,时立军,时立伟,贾文平,杨 华

(1.天津市水产研究所,天津 300061;2.天津市农业发展服务中心,天津 300061;3.天津市滨海新区华伟水产养殖有限公司,天津 301800)

日本蟳()隶属甲壳纲(Crustacea),梭子蟹科(Portunidae),梭子蟹亚科(Portuninae),蟳属(),俗称海蟳、石蟹,靠山红、赤甲红等,是一种经济价值较高的中型海产食用蟹类,广泛分布于我国渤海、黄海、东海等浅海水域,属于沿岸定居性种类,是我国常见蟹种类之一。日本蟳肉质鲜嫩,营养丰富,并具有清热、滋补、消肿等功效,已逐渐成为我国重要的海水养殖品种之一。日本蟳具有生长快,适应性强,耐低温,宜于池塘生态养殖的特点。目前国内研究者已开展日本蟳越冬育肥、秋冬暂养、养成、人工增养殖、亲体室内升温培育等方面的研究。在此基础上,本项目充分利用池塘生态物质循环系统,采用利用能够大量滤水、能清理腐殖质、又能为日本蟳提供饵料的摄食有机碎屑的双壳贝类(如光滑河蓝蛤、四角蛤蜊、菲律宾帘蛤)、织纹螺(如纵肋织纹螺)与日本蟳进行池塘生态养殖试验研究,利用废弃的地笼网、堆放沙丘作为礁体隐蔽物等来提高日本蟳成活率。

1 试验条件

1.1 池塘选择

2016年和2017年利用天津滨海新区汉沽一口1.33 hm和一口2.67 hm池塘,均为南北向、长方形,池底为泥沙质,池塘最高水位可达3.0 m,进排海水方便。进出水口处设有锥形密网,防止敌害生物进入池内及日本蟳逃走。

1.2 池塘清淤

于2016年和2017年8 月下旬开始进行池塘清淤清理,清整后立即用生石灰对池底进行彻底消毒。使用生石灰2250 kg/hm,均匀撒布池中,并使用人工方式将池底耙一遍。然后,进水25~35 cm,放置4~5 d后放掉。随后采用边进边排进行洗池。同时,进行池坝、进排水口处的整修工作。池底清理完毕后,放水晒池。

1.3 进水消毒

放苗前3~4 d进水30~40 cm,使池底存留物质被海水充分浸润。然后用含氯消毒剂进行消毒,漂白粉、漂粉精和次氯酸钠用量为有效氯10~20 mg/L。2~3 d后即可放掉消毒水,再晒池2~3 d。

1.4 进水肥池

在放苗之前进行肥水。肥水的目的是培养繁殖一些有益于贝类生长的基础饵料生物,包括底栖生物、浮游生物。先进水40~50 cm,使用少量尿素(15 kg/hm)、磷酸二氢钾(3 kg/hm),以后每天进水1次,每次进水10~15 cm,缓慢加水至池水深1.3 m,并根据水色和透明度,进行追加尿素、磷酸二氢钾,保持水中氮磷比例为15~20∶1。也可以向池内移植一些饵料生物,如移植培养好的骨条藻、三角褐指藻、新月菱形藻、小球藻等。通过肥水使池水呈现黄绿色、浅褐色、茶褐色,透明度40 cm左右为宜。

1.5 制作和投放礁体

日本蟳性凶好斗,常互相残杀,为了尽可能减少其互相残杀的机会,采用废弃的地笼制作成40 cm×40 cm×50 cm的生态礁,每3 m左右1个礁体。在池塘池边四周放置小沙堆,每隔8 m左右1个沙堆,每个沙堆0.4~0.5 m。

1.6 构建生态养殖模式

利用能够大量滤水、能清理腐殖质、又能为日本蟳提供饵料的、摄食有机碎屑的双壳贝类(如光滑河蓝蛤、菲律宾帘蛤、四角蛤蜊)、织纹螺(如纵肋织纹螺)与日本蟳进行池塘生态养殖。

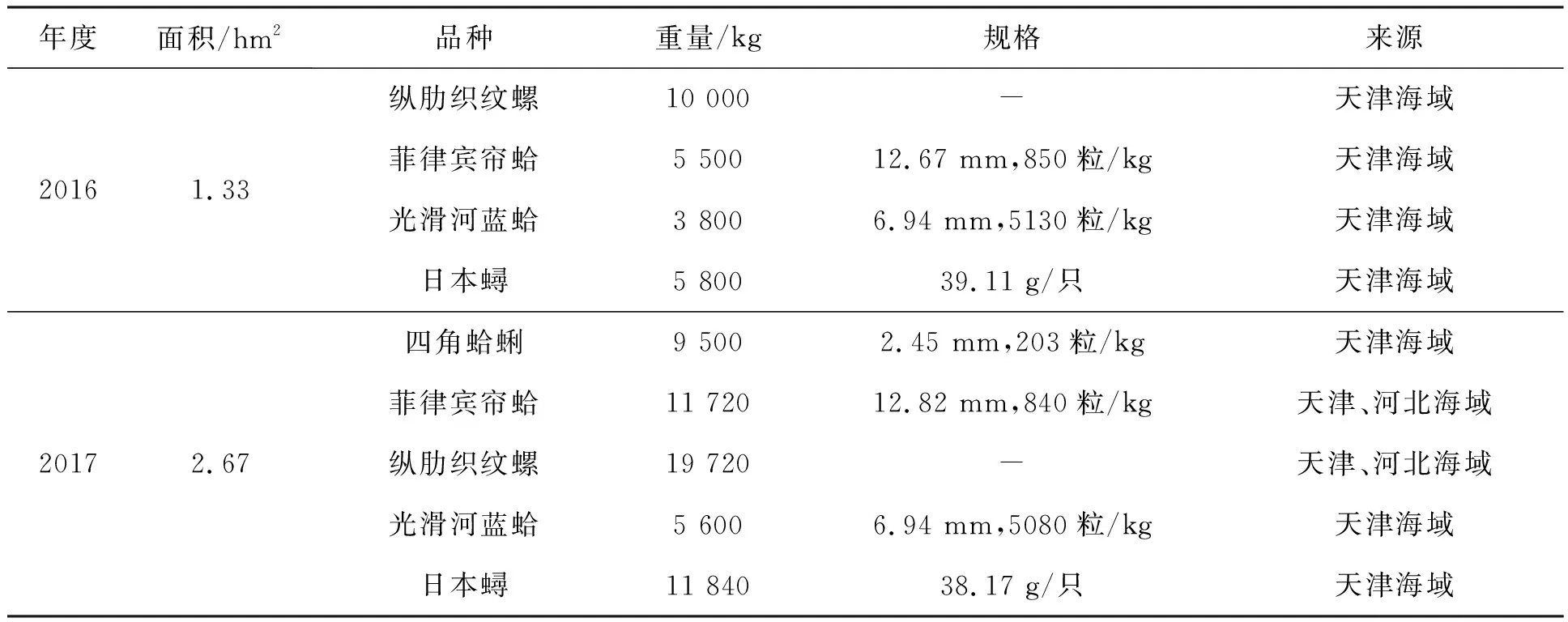

2016年日本蟳池塘生态养殖面积1.33 hm,为温棚式的池塘。共投放平均个体39.1 g/只的日本蟳5 800 kg,平均4 360.9 kg/hm,其生态养殖模式为菲律宾帘蛤、光滑河蓝蛤、纵肋织纹螺、日本蟳;2017年日本蟳池塘生态养殖面积2.67 hm,为敞开式的池塘,共投放平均个体38.17 g/只的日本蟳11 840 kg,平均4 434.5 kg/hm,其生态养殖模式为菲律宾帘蛤、光滑河蓝蛤、四角蛤蜊、纵肋织纹螺、日本蟳。日本蟳池塘生态养殖模式见表1所示。

表1 2016—2017年日本蟳池塘生态养殖模式

2 试验方法

2.1 生物的来源与选择

养殖池塘肥水、投放礁体后,先播撒底栖贝类,再加入自然海水,按照要求每天注入海水,收购的日本蟳苗种随时投放池塘中。

水源:利用自然海水,海水要求水质清澈、无污染,理化因子常年稳定,pH值为8.2~8.4,盐度30‰~31.4‰,水温10~25 ℃,氨氮小于0.5 mg/L,溶解氧大于4 mg/L。

贝类的来源与选择:四角蛤蜊、光滑河蓝蛤、菲律宾帘蛤、纵肋织纹螺均收购于天津、河北沿海,由专人在渤海湾海域捕获后收购获得。

日本蟳的来源与选择:在9月中旬至10月为日本蟳的捕获旺季,也是日本蟳池塘生态养殖苗种来源的最好时节。从天津、河北海域捕捞作业渔船定向收购较小规格的日本蟳作为苗种。挑选体色鲜艳、体肢完整、无损伤、活力强、脱水时间短的日本蟳。最好是捕捉时间短、肢体完整损伤轻的,用塑料箱、泡沫保温箱干装,迅速运输,以减少其干露时间,提高苗种运输的成活率。

2.2 日本蟳的放养

2016年9月16日至9月29日,向1.33 hm池塘投放平均体重39.11 g/只的日本蟳5 800 kg,平均放养量为4 360.9 kg/hm;2017年9月14日至9月28日,向2.67 hm池塘投放平均体重38.17 g/只的日本蟳11 840 kg,平均放养量为4 434.5 kg/hm。投放日本蟳时,收购地与池塘池水的温差不超过3 ℃,盐度差不超过5个千分点。

2.3 日本蟳的养殖管理

2.3.1 摄食 日本蟳为肉食性,喜食蓝蛤等小型低值鲜活贝类。水温降至5 ℃以下,日本蟳摄食很少。日本蟳生态养殖不投饵。

2.3.2 水质控制 随着9月中旬日本蟳投放不断增加,逐渐加大池水水深,每天注水10~15 cm。日本蟳喜欢清洁的水环境,在水温15 ℃以上时,要适当加大换水量,每日换水20%~30%,以保持池水清新及充足的溶氧含量,透明度控制在50 cm以上。每隔10日,用1~2 g/m生石灰水全池泼洒,不仅改善池塘水质,还有利于日本蟳脱壳及防病;水温降到10 ℃以下时保持较高水位,直至达到最高水位。4~5 d换水一次,换水量10%~20%;水温降到5 ℃以下时,基本上不进行换水。

2.3.3 巡池 日本蟳生态养殖期间,坚持每日早、晚进行巡池,观察池塘水质、水位及日本蟳活动情况,观察日本蟳有无缺氧现象,检查防逃设施是否完好。密切关注天气变化,尤其是在大风、气温剧变之前,把池水水位提高到最高水位2.8 m。每日巡塘观察、检查,做好日志记录,发现问题及时处理 。

2.4 日本蟳的收获

经过秋季到冬季5个月左右的养殖,绝大多数日本蟳都已肥壮,转年2月份(春节前后)即可起捕出售。采用排水干池收捕的方法起捕日本蟳,用多齿铁耙、抄网或用手捕捉,根据消费市场需求,10 d左右就可收捕完毕。

用清新的海水将收捕的日本蟳体表及鳃腔内的污泥冲刷干净,以防窒息死亡,然后分级挑选、过秤计重销售。捕捉到的日本蟳150 g/只以上的应立即用橡胶皮圈将其两螯足绑紧,防止相互钳夹受伤。日本蟳比较耐低温,冬季水温低时,基本处于休眠状态,有利于暂养和适时高价出售,可获得良好的经济效益。

3 试验结果

3.1 日本蟳池塘生态养殖效果

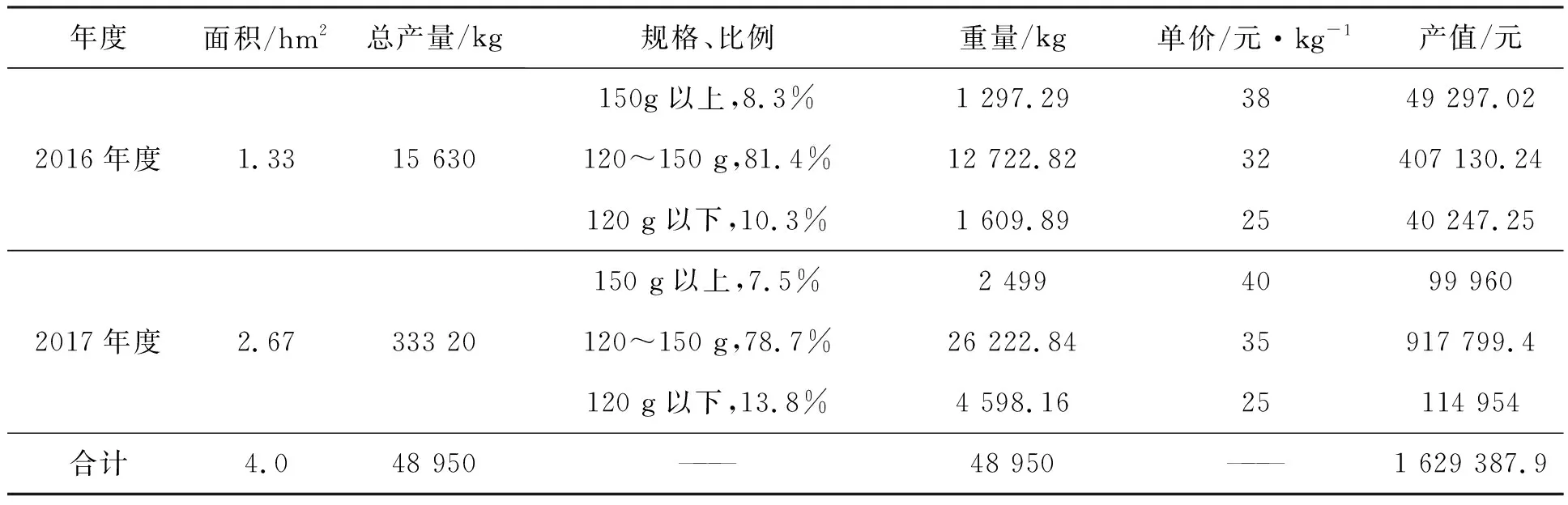

2016年日本蟳经过5个月生态养殖管理,2017年1月26日开始排水收获日本蟳,经过6 d的收获,共出池日本蟳15 630 kg,平均11 751.9 kg/hm,平均个体重124.54 g,平均个体增重2.95倍。其中出池150 g以上个体1 297.29 kg,占8.3%;出池120~150 g的个体12 722.82 kg,占81.4%;120 g以下的个体1 609.89 kg,占10.3%。经过统计,2016年日本蟳池塘生态养殖成活率为84.84%。

2017年日本蟳经过5个月生态养殖管理,2018年1月23日开始排水收获日本蟳,经过10 d的收获,共出池33 320 kg,平均12 479.4 kg/hm,平均个体重121.34 g,平均个体增重2.89倍。其中出池150 g以上个体2 499 kg,占7.5%;120~150 g的个体26 222.84 kg,占78.7%;120 g以下的个体4 598.16 kg,占13.8%。经过统计,2017年日本蟳池塘生态养殖成活率为92.76%。2016年、2017年日本蟳池塘生态养殖情况详见表2。

表2 2016—2017年日本蟳池塘生态养殖情况统计

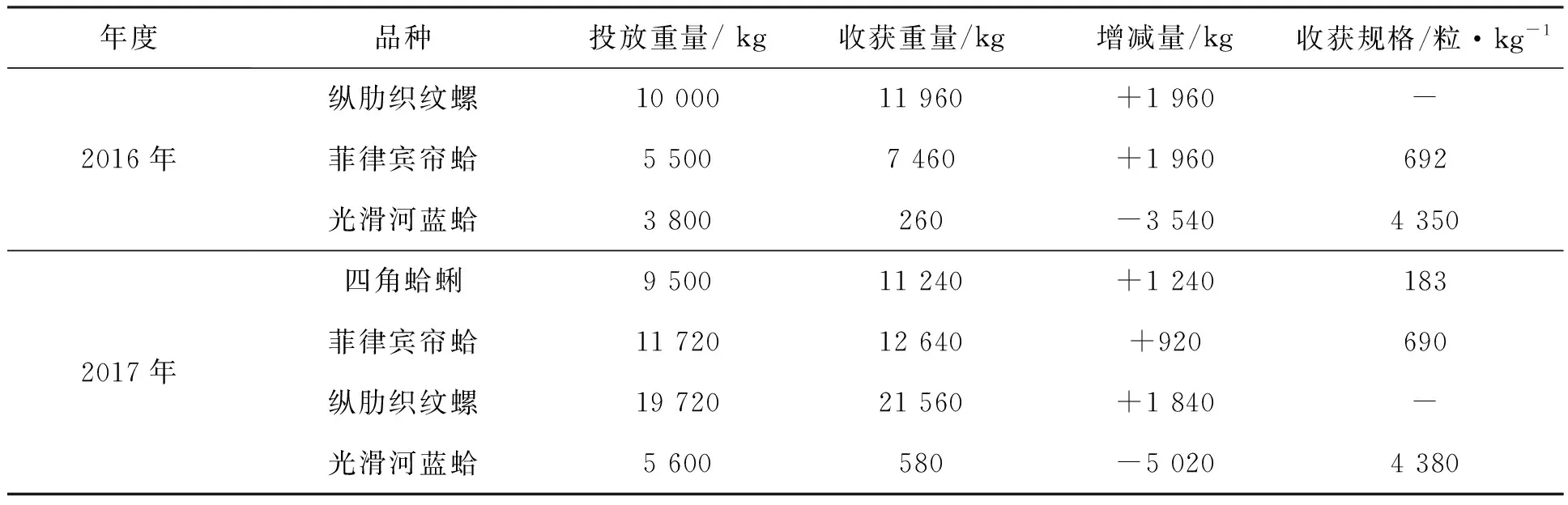

3.2 贝类生态养殖效果

每年4月份上旬收获完成底播的贝类,共收获贝类65 700 kg,其中纵肋织纹螺33 520 kg、菲律宾帘蛤20 100 kg、光滑河蓝蛤840 kg、四角蛤蜊11 240 kg。2016—2017年收获生态养殖贝类情况见表3。

表3 2016—2017年贝类收获情况统计

3.3 生产成本

日本蟳生产成本包括收购费(日本蟳、贝类)、水电费、运输费、人工费、池塘租赁费及其它费用。

2016年日本蟳生产成本为:日本蟳收购费4.15万元、贝类收购费2.81万元、水电费0.45万元、运输费1.26万元、人工费3.45万元、池塘租赁费3.0万元、其它费用1.53万元,合计16.65万元。

2017年日本蟳生产成本为:日本蟳收购费8.65万元、贝类收购费5.56万元、水电费0.75万元、运输费3.66万元、人工费7.50万元、池塘租赁费6.0万元、其它费用4.85万元,合计36.97万元。

贝类生产成本包括收获贝类的人工费、运输费及其它费用。

2016年选择纵肋织纹螺、菲律宾帘蛤、光滑河蓝蛤三种贝类,由于收购贝类苗种费用已在日本蟳生态养殖成本中摊销,生产成本为:收获贝类的人工费5.34万元、运输费2.62万元、其它费用2.61万元,合计10.57万元。

2017年选择四角蛤蜊、纵肋织纹螺、菲律宾帘蛤、光滑河蓝蛤四种贝类,由于收购贝类苗种费用已在日本蟳生态养殖成本中摊销,生产成本为:收获贝类的人工费9.56万元、运输费4.85万元、其它费用4.57万元,合计18.98万元。

3.4 养殖经济效益

3.4.1 2016年养殖效益

2016年共收获纵肋织纹螺、菲律宾帘蛤、光滑河蓝蛤三种贝类19 680 kg,产值为23.86万元,生产成本10.57万元,纯利润13.29万元。

2016年日本蟳池塘生态养殖产值为49.67万元,生产成本为16.65万元,净利润为33.02万元,平均利润为24.75万元/hm,投入产出比值为1∶2.98。

2016年日本蟳池塘生态养殖试验面积1.33 hm,总产值为73.53万元,总成本为27.22万元,总利润为46.31万元,平均利润为34.82万元/hm,投入产出比值为1∶2.70。

3.4.2 2017年养殖效益

2017年共收获四角蛤蜊、纵肋织纹螺、菲律宾帘蛤、光滑河蓝蛤四种贝类46 020 kg,产值为49.95万元,成本18.98万元,纯利润30.97万元。

2017年日本蟳池塘生态养殖产值为113.27万元,生产成本为36.97万元,净利润为76.30万元,平均利润为28.58万元/hm,投入产出比值为1∶3.06。

2017年日本蟳池塘生态养殖试验面积2.67 hm,总产值为163.22万元,总成本为55.95万元,总利润为107.27万元,平均利润为40.2万元/hm,投入产出比值为1∶2.92。

3.4.3 两年总养殖效益

2016-2017年日本蟳池塘生态养殖面积累计4 hm,生态养殖收获日本蟳48 950 kg,平均产量12 237.5 kg/hm。总产值236.75万元,总成本为83.17万元,总利润为153.58万元,平均利润38.4万元/hm,投入产出比值为1∶2.85。

2016年、2017年共收获纵肋织纹螺、菲律宾帘蛤、光滑河蓝蛤三种贝类65 700 kg,产值为73.81万元,成本为29.55万元,纯利润为44.26万元,平均利润11.07万元/hm,投入产出比值为1∶2.50。

4 小结

通过2016年、2017年的试验研究,日本蟳体重150 g/只以上的群体所占比例较低,两年平均为7.9%,120~150 g的群体所占比例相对较大,平均为80%,120 g以下群体所占比例为12%。

日本蟳池塘生态养殖生产平均成活率为88.8%,比较高,是由于做了沙堆、投放地笼网作为礁体隐蔽物。值得特别注意的是,在收购日本蟳苗种时,不要肢体不完整、有伤的个体。

日本蟳池塘生态养殖生产期间,正值秋、冬两季更替时期,要特别关注天气骤变,在天气骤变前一定要把池水水位加到最高位,至少在2.8 m。如果池塘条件允许,最好选择能越冬的温棚进行生态养殖。

日本蟳在池塘生态养殖中,首先喜食光滑河蓝蛤,其次是菲律宾帘蛤,这与赵静等研究结果一致。

日本蟳池塘生态养殖模式还可以继续探索完善,优化生态养殖技术和模式,比如减少四角蛤蜊、纵肋织纹螺、菲律宾帘蛤投放量,或者减少日本蟳投放密度和数量,等等。

项目试验研究取得明显成效,平均利润38.4万元/hm,投入产出比为1∶2.85。项目试验研究采用反季节生态养殖,有效地提高了生物资源、池塘、海水资源的利用率,丰富了市场供应,增加了渔民收入,为渔民增收致富开辟了新的途径。

日本蟳池塘生态养殖技术是绿色健康养殖技术,是碳汇渔业发展的模式。