西部煤矿区生物土壤结皮的生态修复作用及其碳中和贡献

毕银丽,郭 芸,刘 峰,李璞宁,彭苏萍

(1.中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室,北京 100083;2.西安科技大学 西部矿山生态环境修复研究院,陕西 西安 710054;3.中国煤炭学会,北京 100013)

煤炭是我国的主体能源,其能源主体地位在未来一定时期内不会改变。随着我国煤炭资源开发的战略性西移,西部煤炭开采将在我国未来能源发展中处于不可或缺的重要地位。我国当前煤炭产量的60%以上来自西部地区,西部地区位于内陆,其水资源占有量仅占全国的3.9%,属于干旱半干旱地区。西部地区规模化煤炭开采不可避免地引起原生地表损伤,开采沉陷致使地形地貌更加支离破碎、生态退化碳汇能力大幅下降。我国对世界做出“30·60”双碳目标承诺,作为双碳目标的主战场,能源产业的减碳、降碳是我国双碳工作的重点方向,大面积的生态修复是主动践行绿色低碳开采的必然选择,因此,在“碳中和”目标背景下,探索一种可柔性贴合地形起伏的快速复绿方法、适生性广、抗逆性强的矿区生态修复+碳汇技术变得尤为重要和刻不容缓。

生物土壤结皮(Biological soil crust)作为生态修复的先锋植物,是由隐花植物如蓝藻、真核藻类、地衣、苔藓植物和其他细菌、真菌等土壤微生物与土壤表层颗粒胶结而成的复杂有机体,号称“荒漠生物地毯”和“生态工程师”,在受损地表系统的修复与采煤区生态环境的重建领域具有广阔的应用前景。生物土壤结皮的存在改善土壤养分状况,改变土壤表面的微地形和水热状况,增加大气降水的快速入渗,延缓或减少径流的发生,影响菌类和土壤动物的生存和繁衍、植物的萌发与定居及土壤种子库动态,同时,生物土壤结皮是陆地生态系统中重要的碳汇,全球土壤藻类每年大约吸收C为3.6 Pg,相当于陆地植被净初级生产量的6%。目前,已对喀斯特石漠化地区、沙质荒漠化地区以及退耕还林还草工程实施后的黄土高原地区的生物土壤结皮的生态修复功能及现状进行综述,而对煤矿开采影响下生物土壤结皮的相关报道较少,有必要结合我国煤炭产量的主产区(西部地区)生态修复所面临的主要问题,在“碳中和”目标背景下,综述生物土壤结皮的生态修复功能及碳汇贡献。因此,笔者从最基础的土壤改良和生物恢复角度,揭示出生物土壤结皮影响土壤养分、土壤水文、风蚀水蚀、植物萌发与生长等过程及生态功能,阐述生物藻结皮对沙地沙尘控制、采煤沉陷地裂缝增容减蒸修复、生物土壤结皮与乔灌草植物立体配置修复等生态修复新模式,提出人工苔藓结皮与菌根真菌联合最佳配比固碳方法、生物土壤结皮与乔灌草立体组合增加固碳量、生物土壤结皮对土壤长期固碳累积作用等方式对煤矿区碳中和的利用潜力和贡献,旨在为碳中和背景下西部煤矿区土地复垦与生态修复提供多元化的研究思路和方法,充分利用自然界本地生物的适生优势,积极主动地应用于矿山生态修复,从理论方法、技术手段和应用模式上为绿色低碳的煤炭行业的可持续发展提供一种新的生物修复材料。

1 生物土壤结皮的形成、演替及分布

生物土壤结皮是沙漠重要的地表覆盖植被类型,是由隐花植物如蓝藻、绿藻、苔藓、地衣和其他土壤微生物通过菌丝体、假根和分泌物等与土壤表层颗粒胶结而成的复合体。生物土壤结皮的形成是多种环境因素共同作用的结果,主要包括雨滴击打、大气沉降等物理作用,光合作用、氮固定等化学作用,枯落物分解、微生物分泌物等生物作用。在干旱半干旱环境中,大气降尘中存在的二氧化硅、碳酸硅等物质对土壤颗粒具有黏结效应,降雨击打后,土壤表面水分含量提高,温度下降,碳酸钙向土壤深层入渗,之后土壤表面温度回升,碳酸钙将降尘胶结硬化后在土壤表面形成了结皮复合体;此外,二氧化硅在这种特殊的水热环境下也会出现分解和重新聚合沉积,对土壤表层的土壤颗粒也会起到一定的聚合作用,从而形成了相对稳定的表层结构,这层结构通常被称为无机结皮。随着高等维管植物的侵入及枯落物的分解作用,结皮厚度逐渐增加,同时在土壤微生物和雨滴冲击共同作用下,产生了褶皱不平的微地表,进而演变成藻结皮。研究表明,丝状蓝藻中的微鞘藻属()和裂须藻属()是光合作用主要的土壤定殖者,负责最初的生物土壤结皮的形成。由于丝状蓝藻的能动性,它们聚集成一捆捆的“绳子”,从而形成“网”,通过与细胞外鞘的接触,有助于稳定土壤颗粒(图1),这种过程形成的蓝藻被称为“浅”藻,随后非移动性异形囊胞()蓝藻定殖,由于这类蓝藻富含有防晒色素,被称为“深”藻,其中该过程中反射率和结皮表面温度的变化可能反过来影响群落组成。

图1 丝状蓝藻稳定土壤颗粒示意

基于“深”藻的生长发育,逐渐累积的养分和适宜的土壤湿、温度环境为地衣和苔藓的定殖和发育提供了基础,产生所谓的地衣和苔藓结皮。

通常采用“时空替代”方法来推断生物土壤结皮的演替序列。这种“时空替代”方法包括不同发展阶段的生物土壤结皮类型,在大多数情况下分为蓝藻为主的结皮(早期的称为“浅藻”和发育较成熟的称为“深藻”)、地衣结皮和苔藓结皮。大多数情况下,给予足够的时间,结皮将按“浅藻结皮→深藻结皮→地衣结皮→苔藓结皮”的顺序演替(图2)。然而,生物土壤结皮的演替模式及速率,取决于气候条件、人为干扰及土壤基质等各种因素。LI等在荒漠生态系统的研究结果表明,降雨在很大程度上决定了蓝藻结皮和苔藓结皮的物种丰富度和覆盖度,土壤质地对地衣结皮的影响更大。生物土壤结皮的演替速度受到人为干扰的影响较大,高强度的干扰(例如,机械的碾压、长期的耕作)使生物土壤结皮的演替需要更长的时间。生物土壤结皮在质地优良的土壤条件下演替速度较快。研究表明,在良好、稳定的土壤条件下,生物土壤结皮发育的初始过程中可以忽略以蓝藻为主的土壤稳定演替阶段,而直接发育成以苔藓为主的生物土壤结皮演替阶段。生物土壤结皮演替的过程中,土壤性质发生变化,土壤养分和有机质含量增加。随着生物土壤结皮演替至成熟阶段,生物土壤结皮对细的土壤颗粒产生截留,同时也会对现有的土壤基质产生风化作用,使得结皮土壤中的粉粒和黏粒含量增加,表层土壤含水量也随之增加。土壤水热条件的变化更有利于生物生存与有机质累积,有利于土壤的改良提质。

注:以上生物土壤结皮景观图形拍摄于陕西省神木市大柳塔微生物复垦试验示范区,该示范区创建于2012年,图(a)于2021年9月拍摄于沙棘复垦区,图(b)~(f)于2020年7月拍摄于紫穗槐复垦区。

2 生物土壤结皮在煤矿区生态修复中的作用

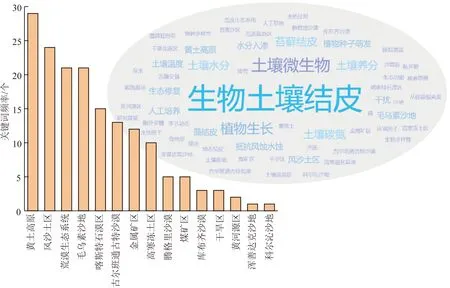

基于中国知网,检索到近5 a的308篇生物土壤结皮相关研究文献,检索式为:篇名=“生物土壤结皮”,文献类型为期刊,检索时间截止到2021-11-04。利用NoteExpress文献管理软件中的词云图(图3)分析可知,我国近5 a来有关生物土壤结皮的主要研究区为黄土高原、风沙土区及荒漠生态系统,研究的主要关注点集中在提高微生物数量和活性、促进维管植物种子萌发及生长、提高土壤养分、抵抗风蚀水蚀方面,而对生物土壤结皮的人工培养及其在矿山生态修复应用方面的报道很少,仅检索到5篇文献的关键词。生物土壤结皮作为生物修复材料,其开发与生态应用,将对加快煤矿区生态修复和增加固碳具有重要指导意义和开发价值,对于加快矿区生态重建模式,增加生物多样性有相当大的研究空间和开发潜力。

注:图中的词为近5 a生物土壤结皮相关文献中的关键词,字体越大,表示该关键词在近5 a的文献中出现的频率越高,反之则越低。

2.1 生物土壤结皮改善土壤养分

我国西部煤矿区主要地类为黄土地和沙地。煤炭开采造成了该区地形地貌的改变,加速了土地荒漠化的进程,同时,养分贫瘠是限制西部煤矿区植物生长的重要因素之一。生物土壤结皮的形成使沙面固定,为富集养分创造了条件,并以其特有的生活、代谢方式影响并改善着沙丘土壤性质。在沙地研究发现,生物土壤结皮层的土壤全氮、全磷、速效氮的含量均高于对照样本(没有生物土壤结皮覆盖的沙土层),且随着生物土壤结皮的发育,土壤pH显著降低。在黄土地的研究也发现,生物土壤结皮的形成显著提高了土壤有机质、全碳、全氮、全磷含量,且生物土壤结皮的发育使结皮层土壤养分呈表聚现象,并能够形成生物土壤结皮层的“肥岛”现象,增加0~10 cm表土层的养分含量。此外,有研究认为,生物土壤结皮对土壤养分更重要的贡献在于可防止大面积土壤侵蚀从而避免了土壤养分的流失。因此,在沙漠区与黄土区生物土壤结皮能提高土壤养分基本得到了专家共识,即生物土壤结皮的形成不仅具有较好的固沙效果,而且有增加土壤肥力的功能,对西部煤矿区土壤养分改善具有积极作用。

2.2 生物土壤结皮增加固定大气氮

西部煤矿区土壤贫瘠,氮是生态恢复的主要限制因素之一。生物土壤结皮是地球上年固氮量仅次于豆科植物和根瘤菌结合体的固氮生物,在氮循环过程中发挥着重要作用。生物土壤结皮可通过生物固定和粉尘捕获为主要氮输入来源,又经过溶解、气溶和侵蚀等途径损失氮,从而促进了强烈的氮转化。研究表明,生物土壤结皮中的蓝藻分化而来的异形胞体内多存在具有固氮作用的固氮酶,能够显著地提高土壤中氮素含量,据IPCC的报告,由生物土壤结皮1 a输入的氮素可达26 Tg左右,约占全球氮固定量的一半。不同发育阶段的生物土壤结皮氮固定结果表明,固氮酶活性随着结皮发育程度的增加而降低,其中藻结皮固氮酶活性高于地衣结皮。

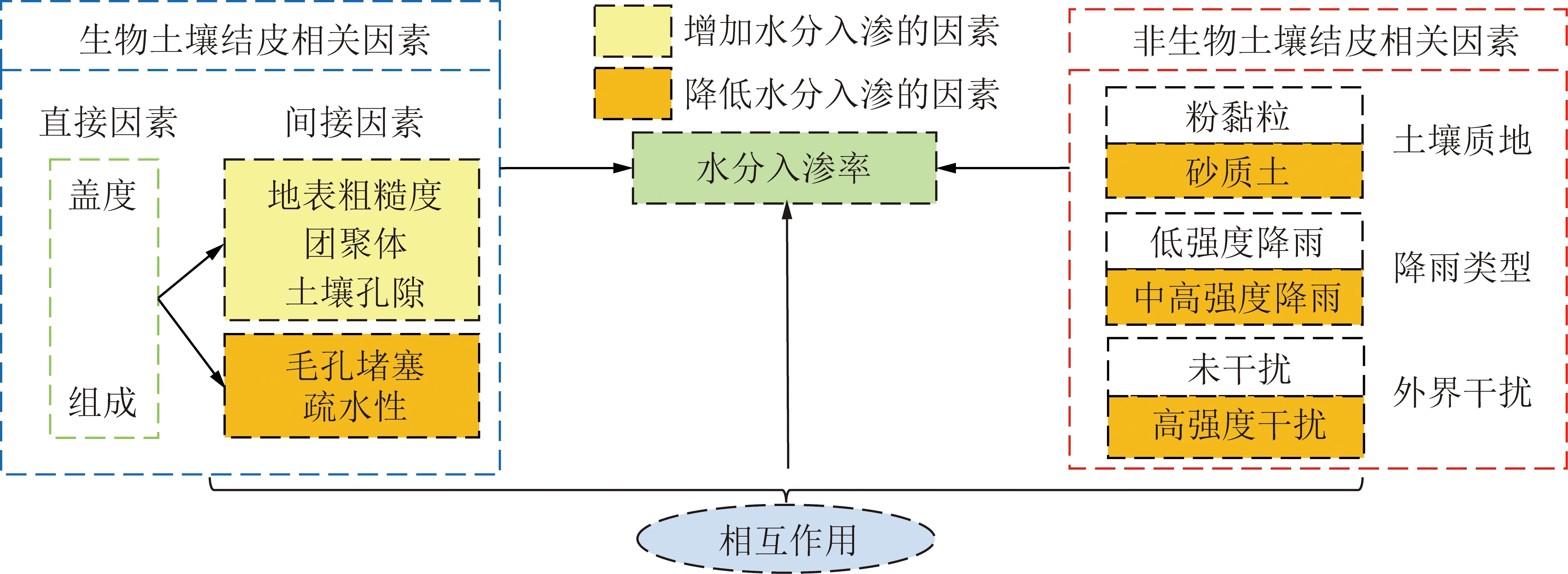

2.3 生物土壤结皮提高西部矿区水分入渗

西部煤矿区气候干旱缺水,生态修复难度大。生物土壤结皮对水分入渗影响程度与研究区气候、土壤类型及生物土壤结皮组分等相关。生物土壤结皮对水分入渗的影响因素是多方面的(图4),生物土壤结皮可以通过其覆盖度和物种组成的不同直接影响水分入渗,也可以通过改变地表粗糙度、土壤质地等因素间接影响水分入渗。研究表明,生物土壤结皮自身在湿润条件下会膨胀,从而改变微地形增加表面糙度,增加水分在土壤表面的滞留时间提高水分入渗率,同时,生物土壤结皮的存在会增加土壤团聚体,创造大孔隙从而增加水分入渗;生物土壤结皮分泌的大量胞外多糖会吸收大量的水分,增加了土壤的孔隙。生物土壤结皮能够捕获细颗粒及自身吸水膨胀和分泌胞外多糖(EPS),从而堵塞土壤孔隙从而降低水分入渗,生物土壤结皮能够封闭土壤表层的孔隙,相对于下层土壤来说形成了无孔层,这是生物土壤结皮阻碍水分入渗的另一个方面。

图4 生物土壤结皮对水分入渗影响的因素

土壤质地、降雨强度和干扰活动强烈地影响地表渗透性,并受生物土壤结皮存在的影响(图4)。当土壤质地为粉黏粒,生物土壤结皮的存在可维护表层生物孔隙的完整性可增加水分入渗,并通过维持大团聚体结构促进近表层结构的稳定性,而当土壤质地为黏土(具有强烈的收缩膨胀性),尽管地表有生物土壤结皮的覆盖,但这些土壤颗粒的膨胀会限制水分的入渗。砂质土壤通常具有较快的入渗速率,但生物土壤结皮的覆盖会造成孔隙堵塞反而增加径流、降低入渗。在低强度降雨时,生物土壤结皮表面的微洼地可暂时聚集雨水,减缓坡面径流,从而增加了入渗,与裸露土壤相比,可降低径流连通性,但在中高强度降雨条件下,这些微洼地迅速填满,生物土壤结皮与裸露土壤的产流量相近甚至更低。在半干旱地区,未受干扰的生物土壤结皮呈峰状或者起伏状,此类结皮不但具有较高的生物量,而且土壤表面的粗糙度高,可增加水分入渗,减少径流。

2.4 生物土壤结皮增强抗风蚀和水蚀逆境

西部矿区生态脆弱,风蚀与水蚀交替进行,生物土壤结皮在增加土壤结构的稳定性、减少或避免土壤侵蚀的发生方面均起着关键作用。有关生物土壤结皮防治土壤侵蚀方面的研究大多集中于其抗风蚀方面。藻结皮在生长过程中分泌的多糖可以通过藻丝体固定松散沙粒,提高土壤的团聚体,从而增强土壤抗侵蚀能力,同时,发育至稳定期的藓结皮和地衣结皮即使在缺少高等植物的情况下也能完全抵抗风蚀。生物土壤结皮主要通过改变2个途径来有效降低风蚀:一是提高土壤风摩擦速度阈值;二是显著增加地表粗糙度,在局部范围内降低风速,减少风蚀。

生物土壤结皮作为一种水平方向稳定性极强的层状结构体,像铺在地表的地毯一样,可减轻降雨动能,降低雨滴对土壤的直接击打力,具有较强的抗水蚀能力。生物土壤结皮的发育不仅可改变地表微地形降低径流量及径流速度,还可以通过提高有机质含量增加土壤团聚体,从而增加土壤的抗水和风蚀作用。苔藓结皮定殖阶段的土壤抗侵蚀能力显著高于蓝藻结皮,在生物土壤结皮发育的早期,蓝藻结皮对径流侵蚀的抗性发挥着主要作用,其抗性与蓝藻生物量呈正相关,随着生物土壤结皮演替发育至苔藓结皮覆盖度较高的阶段,其土壤水蚀的控制能力越强,其盖度阈值达到35%以上即可完全防止水土流失。此外,生物土壤结皮的外部形态对水流速度影响较大。在炎热的沙漠和温带地区,蓝藻结皮使土壤表面光滑平坦,增加了水的流速,相比之下,在寒冷沙漠地区发现许多生物土壤结皮都有一个由冻结形成的极其粗糙的土壤表面,这种粗糙的表面大大减慢了水的流速。水流速和生物土壤结皮的粗糙度间相互作用没有量化研究,有待于后期进一步探索研究。

2.5 生物土壤结皮影响植物群落

西部煤矿区生态修复的关键是促植被生长发育,维持重建生态系统持续稳定,建立起永久的植被覆盖是重点内容之一。在我国西部干旱半干旱生态系统中,生物土壤结皮与草本和木本植被呈镶嵌分布格局,与周围的维管植物共同构成一个小的生态系统。生物土壤结皮通过对土壤养分、土壤结构、土壤水文过程及表面粗糙度等方面的不同影响作用,影响着与其共生的维管植物的种子萌发及生长发育。种子萌发需要在适宜的温度下吸收水分,增加种子代谢活性,胚根生长出芽。生物土壤结皮层为种子生长提供了适宜的水热微环境,有利于颗粒较小、形态结构简单的植物种子萌发,但对颗粒大、形态结构复杂的植物种子萌发有所不利,主要是因为大型结构复杂的植物种子很难吸收到生物土壤结皮隔离层下土壤的水分和养分,最终死亡,而体积小或具有特殊构造的植物种子,不会受到生物土壤结皮层的阻隔作用,相反还会在生物土壤结皮所提供的相对稳定的微环境中得到庇护,进而萌发生长。

在生物土壤结皮发育的最早期,外界环境条件恶劣,土壤基质不稳定,生物土壤结皮的假根及其分泌物能有效的固结土壤颗粒,使不稳定的土壤变的稳定下来;生物土壤结皮之间的空隙可保障有效降水的入渗和吸收,并可为草种的萌发提供适宜的种子床,提供有效的温度和水分条件以及一定的沙埋作用,防止风蚀的破坏;使土壤表面不断地形成有机腐殖质层,增加了土壤的肥力,为草本植物的侵入和生长创造了条件。而植物的生长繁衍和覆盖遮阴,又能抵抗风沙,使近地面风速减弱,创造了尘埃物理沉降的外部条件,为微生物、低等隐花植物的繁衍和生命活动建立了必要的条件。此时,生物土壤结皮与维管束植被之间表现为相互促进生长。在我国沙漠地区的研究发现,生物土壤结皮对光滑的植物种子如双穗麻黄()的发芽率没有影响,但对有附属物的种子如白梭梭()的萌发有抑制作用。秦福雯等的研究表明,生物土壤结皮的演替增加了禾本科植物比例,减少了杂草类比例,增加了植物群落的高度、生物量和多样性。庄伟伟等对古尔班通古特荒漠生物土壤结皮的研究表明,去除生物土壤结皮的处理提高了草本植物群落的高度、多样性指数、丰富度指数,但是降低了植物群落的密度、盖度和地上生物量,表明生物土壤结皮改变了荒漠草原植物群落的结构,在防风固沙、稳定沙面方面具有重要生态作用。

3 西部煤矿区生物土壤结皮生态修复技术

西部煤矿区干旱、贫瘠及风蚀水蚀严重,生态修复不易,生物土壤结皮具有耐干旱,可快速增加土壤稳定性,抵抗水土侵蚀,恢复受损表面的潜力,生物土壤结皮可作为矿区生态环境修复的一种较好生物修复材料。人工培养生物土壤结皮的方法和技术将成为矿山生态修复的一种新生物技术与研究热点,生物土壤结皮与乔灌草立体组合修复模式将会极大地提高矿区生态修复效率。依据自然生态系统的藻结皮和苔藓结皮的生长特性研发出生物土壤结皮的人工培育生产方法、施用条件和产品规格,将会对矿区生态修复改土提质、促进水分入渗和降低地表蒸发,增加生物多样性等方面提供一个新的发展方向,具有潜在的开发潜力和应用价值。

3.1 西部煤矿区人工藻结皮沙尘控制的生态修复技术

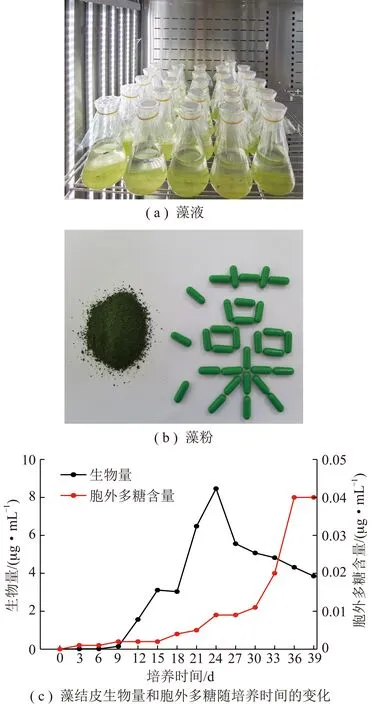

西部煤矿区生态修复难点是土质沙化,春秋风沙大,沙尘控制难。藻结皮对表土的稳定、增肥、保湿,其他微生物和植物的定殖及生态系统演替进化都具有重要作用,关键在于其可大量分泌胞外多糖,黏结沙粒具有控制沙尘潜力。笔者在西部煤矿区土壤样品中利用BG11培养基提取蓝藻结皮,在适宜的温度、光照和pH条件下扩大培养制备成藻液。考虑矿区偏远藻液不宜长期储存且运输不便等问题,将培养24 d(生物量最大且胞外多糖含量快速释放)的藻液经离心、40 ℃下干燥制成藻粉(图5)。该人工培育的藻粉作为了生态修复的生物材料,低成本高效地发挥了人工藻结皮促进矿区生态恢复的优势和作用,可快速地胶结沙粒控制沙尘,从而实现生态有序恢复。

图5 人工藻结皮研制

3.2 西部采煤沉陷裂缝地人工藻结皮保水提肥生态修复技术

采煤沉陷造成地表沉陷裂缝发育,拉断植物根系或者使根系被暴露在空气中,且深度裂隙会使土壤深层水分迅速散失,导致土壤含水量下降、营养元素渗漏及植物根系枯死,而借助工程复垦和植被重建的方法来修复沉陷地裂缝难度大成本高。采用不同浓度人工培育的生物藻结皮喷洒接种到裂缝处及裂缝两侧,大量的藻类丝状体及其分泌的胞外聚合物通过不断向四周延伸、扩展,一方面可提高土壤的持水能力和水分有效性,增加裂缝及两侧土壤表面水分的入渗并降低蒸发,另一方面也可促进裂缝表面营养物质的富集,为土壤生物的繁殖和草本植物的拓殖创造水热及营养条件,从而推动了矿区生态系统进入稳定的良性循环。进一步深入探讨不同浓度的人工藻结皮对采煤沉陷裂缝的影响程度,量化不同尺度沉陷裂缝的修复程度,探索接种藻液后裂缝及两侧土壤水分的入渗和蒸发规律特征(图6),揭示其生态修复作用。

图6 人工藻结皮修复采煤沉陷裂缝示意

3.3 生物土壤结皮与乔灌草立体组合修复技术

西部煤矿区生态修复依靠自然力恢复需要较长时间,人工修复与自然修复相结合才能以最小的成本获得最大的生态修复效应。生物物种优选与组合是当前恢复生态学研究的一个重要领域。

生物土壤结皮作为生态恢复的先锋植物,在生态系统发展和演替中扮演重要角色。WEI等研究表明,生物土壤结皮与草灌的立体配置,使得水蚀风险下降90%以上,人为破坏生物土壤结皮,土壤流失风险徒增30倍以上。生物土壤结皮与高等植物立体修复模式,可因地制宜地建立不同类型的结皮(藻类、地衣和苔藓)→草本植物→灌木→乔木(成熟林、顶级林)四位一体的稳定生态系统。该技术的优势在于:① 生物土壤结皮在植物行间(株间)应用,可以弥补植被种植后无法完全覆盖沙面的不足,起到完全控制风蚀的作用,提高修复效果;② 生物土壤结皮的形成可以加快土壤形成过程,提高土壤肥力,加快煤炭开采区土壤改良效应;③ 生物土壤结皮和高等植物在生长和生存环境方面相互促进和弥补,从空间角度立体提高了物种多样性。因此,为实现煤炭开采区生态恢复的可持续发展,生物土壤结皮与高等植物立体修复模式及其组合方式成为矿山生态修复的重要研究内容和方向。

4 生物土壤结皮在煤矿区碳中和贡献

生物土壤结皮作为一种生态修复新材料,位于土壤与大气之间致密的界面层,是保护干旱、半干旱地区生态环境的最后一道防线,显著影响土壤和大气的碳交换和碳平衡,对土壤碳循环有着重要影响。研究表明,由于生物土壤结皮如蓝藻、地衣、苔藓等均含有大量的叶绿素,一方面通过光合作用固定大气中的CO,进而增加土壤碳储量;另一方面,生物土壤结皮在生长演替过程中伴随着分解分化、次生代谢物的产生(如蛋白质、多糖等)以及结皮自身的死亡腐解等,成为土壤有机碳的主要贡献者。此外,生物土壤结皮通过对土壤养分、土壤结构、土壤水文过程及表面粗糙度等方面的不同影响,促进与其共生的维管植物的生长发育,生物土壤结皮影响下维管植物的定殖与发育也是煤矿区增加碳储量的重要途径。因此,在煤矿区损伤地表应用生物土壤结皮进行生态修复是煤炭企业实现碳达峰、碳中和目标的重要技术措施之一。

4.1 人工苔藓结皮与菌根真菌联合配比固碳

苔藓结皮可作为一种新型生态修复材料被运用于退化生态系统修复,其生态价值高、维护成本较低,具有发达的假根系统,有助于表土的稳定和生物多样性维持。自然界中苔藓结皮多以孢子或茎叶碎片进行繁殖,因此利用较易获得的茎叶碎片进行室内培养与野外接种是可行的,并针对不同的苔藓种类确定了适宜的温度、湿度、光照、营养液及基质。目前进行苔藓结皮扩繁的实践中存在培育周期长、培育后期易发生衰败和退化等问题,严重阻碍了扩繁的速度与有效性。笔者将丛枝菌根真菌(AMF)与苔藓结皮种子土3∶1~5∶1配比时盖度增加36%,叶绿素a含量增加26%,有机碳含量增加107%,具有较好的固碳效应(图7)。后期将探索不同配比对煤矿区生态修复效应及碳增汇,加速生态重建效率。

注:图(a),(b)采用的苔藓结皮种子土是于2020年7月从陕西省神木市大柳塔微生物复垦试验示范区采集的苔藓结皮层,用植物粉碎机粉碎40 s制成。

4.2 乔灌草与土壤生物土壤结皮立体组合固碳

2020年9月,习近平主席在联合国大会宣布:我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。碳中和的最终目标为通过减排、植树造林等方式抵消温室气体排放总量,实现二氧化碳“零排放”。如期实现碳达峰、碳中和目标,其中提升森林、草原、湿地、海洋、土壤和冻土等生态系统的固碳作用成为重要举措之一。煤炭开采过程中煤层气(主要为CH)泄漏和采煤过程中碳排放是煤矿区主要的碳损失形式。矿区原生植被与土壤等主要碳汇要素受煤炭开采影响,其碳汇能力大幅下降。如大同矿区忻州窑煤矿开采导致植被净初级生产力(NPP)损失量为4 613.66 t,植被-土壤系统碳汇量减少6 166.40 t。开展生态保护修复对巩固提升陆地生态系统碳汇能力具有重大贡献,相关研究表明,生态修复区域的碳汇有56%是由生态修复工程带来的。以往的生态修复工作中往往只选择单一物种进行生态修复,忽视了生态系统群落演替的时序格局和完整性,对区域范围由多种类型构成的复杂生态系统保护修复略显不足,同时对生态系统碳汇状况的动态监测和系统评估也不够完善。探讨生物土壤结皮-草本-灌木-乔木立体修复技术,可全方位拓展固碳渠道。已在年均气温为7.3 ℃,年降雨量不足120 mm的库布齐沙漠建立了生物土壤结皮与乔灌草结合的示范区,成功治理了200 hm的流沙,该项目成为了生物土壤结皮与乔灌草生态修复的典范。

已有研究表明,苔藓或地衣结皮的碳固定速率高于藻结皮,全球生物土壤结皮固碳能力约为3.6×10kg/a,全球草本植物的固碳能力约为5 050×10kg/a,全球森林固碳能力达到4 020×10kg/a。因此,构建生物土壤结皮+草本+灌木+乔木的立体组合模式,是高效利用光合固碳作用增加煤矿区碳汇战略的重要研究内容(图8)。

图8 生物土壤结皮与高等植物立体修复固碳模式

4.3 生物土壤结皮对生态修复长期累积固碳效应

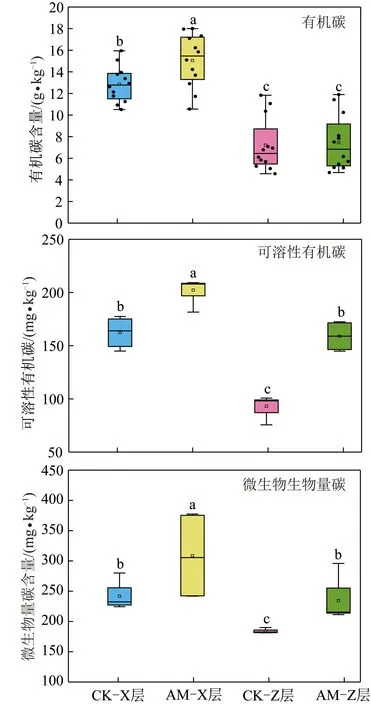

生物土壤结皮是干旱半干旱地区重要的碳源,长期生态修复后植被覆盖可促进生物土壤结皮的定殖与发育。生物土壤结皮的定殖又促使土壤细颗粒物质增加,显著影响土壤有机碳的分布。随生物土壤结皮从初期藻结皮演替至苔藓结皮,土壤有机碳储量显著增加,发育至10 a以上的苔藓结皮土壤有机碳高达20.9 g/kg,是研究区农田土壤的4~5倍。YANG 等的研究表明,苔藓结皮显著增加了土壤中有机碳的积累,降低了土壤易氧化碳、土壤易矿化碳的比例,从而增加了土壤有机碳的稳定性。在大柳塔采煤沉陷地接种AMF生态修复后,苔藓结皮层有机碳含量显著高于藻结皮层,接种AMF区苔藓结皮层有机碳含量显著高于对照区,接种AMF区苔藓结皮层和藻结皮层的可溶性有机碳和微生物生物量碳含量显著高于对照区(图9)。生物土壤结皮的光合固碳作用增加了土壤中有机碳含量,其储存的有机碳是煤矿区土壤碳储量的重要组成部分。据估算,我国煤炭开采过程中的碳排放量为3.5×10g/a,生物土壤结皮的年固碳量为518.01 g/(m·a),向土壤中的输入量为114.92 g/(m·a)。虽然与煤炭开采过程中的碳排放量相比,生物土壤结皮的年固碳量和向土壤中的输入量较小,但对于干旱半干旱的煤矿区长期有机碳固存和累积也具有重要意义,因此,有必要将采煤过程的影响纳入进来,进一步从碳平衡的角度研究生物土壤结皮碳输入和输出的关系,为碳中和目标下煤炭行业生态地质修复提供理论基础。

图9 长期生态修复后苔藓结皮和藻结皮的有机碳、可溶性有机碳和微生物生物量碳的变化

5 结 语

生物土壤结皮是我国西部干旱半干旱区普遍存在的地被生物,其生长发育在土壤生态水文过程、土壤生物过程和地球化学循环过程以及生态修复过程中发挥着重要作用。本文基于生物土壤结皮的特性,阐述了利用生物土壤结皮对西部煤矿区进行沙尘控制修复、采煤沉陷裂缝修复、生物土壤结皮与草灌乔植物立体配置修复等新技术模式。通过试验得出,与藻结皮层相比,苔藓结皮层有机碳含量显著高于90.3%,丛枝菌根真菌与苔藓结皮种子土3∶1~5∶1配比时有机碳含量增加107%。提出了丛枝菌根真菌与苔藓结皮种子土3∶1~5∶1联合最佳配比固碳、生物土壤结皮与草灌乔立体组合固碳技术、生物土壤结皮长期累积固碳潜力等对煤矿区碳中和的贡献,为双碳目标下西部煤矿区土地复垦与生态修复提供多方位、有针对性的方法和技术,对加速实现西部煤矿区生态环境修复的可持续发展提供新思路,具有重要应用生态意义和价值。