德国国土空间规划发展脉络与贡献

林锦屏,张 豪,冯佳佳,徐 旌,张博文,骆 曼

(云南大学 地球科学学院,云南 昆明 650500)

德意志联邦共和国位于欧洲中部,是国土空间规划的故乡.德国国土空间规划起源早且影响深远,在优化空间结构、促进区域均衡发展等方面积累了丰富的经验,对推进世界国土空间规划进程具有重大贡献.德国国土空间规划经历了4 个不同阶段,最早将全国划分成若干个相互联系的区域进行全面的空间规划.之后英国、法国、荷兰等国陆续进行了全国性的国土规划[1].英国部分城市规划,多借鉴德国城市与区域规划经验[2].法国十分重视空间发展计划安排,以均衡化作为国土整治目标,重视区域的协调与整合,与德国“均衡发展”的基本理念契合[3].荷兰在欧盟一体化的背景下,深化同德国莱茵河−鲁尔区等多中心城市区联系与合作,相互借鉴的同时携手推进欧盟一体化.日本于20 世纪30 年代末至40 年代初引入德国“国土计划”理论,开始新时期的国土空间规划改革[4].中国青岛城市规划与建设受德国区域规划与城市建设的影响较大,至今仍走在中国城市规划前列[5].此外,中国独创的主体功能区规划部分理论也可溯源于德国区域划分学说、区域规划学说等.德国的区划管制对美国的土地分区规划与管理也影响巨大,美国于1916 年引进德国城市规划中的区划模式,揭开了国土空间规划体系下区划管制的序幕[6].

本文系统梳理了1975—2021 年有关德国国土空间规划的研究文献,基于文献计量与可视化分析,凝练德国国土空间规划研究中的思想、思路和理念,阐释了德国国土空间规划对全球的重大贡献,为后续中国国土空间规划研究提供具有价值与科学依据的参考,拓展学者们的研究视野,推动中国国土空间规划的深化、系统化与理论化研究.

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法本文通过文献计量法系统梳理与归纳相关文献的研究内容、研究方法、研究热点等,利用可视化文献分析软件Cite Space 呈现中文文献与外文文献关键词共现图谱,深度挖掘德国国土空间规划思想、思路与理念,提炼出德国国土空间规划的发展脉络,突出对全球国土空间规划的卓越贡献.

1.2 文献统计分析中文文献来源于中国知网(CNKI)全文数据库,采用高级检索类型,以“主题”为检索项,选择“德国规划”“德国空间规划”“德国国土规划”与“德国国土空间规划”4 个检索词,时间范围从1975 年1 月至2021 年2 月,一共检索出623 篇论文,除去无关文献,最终甄别与筛选出有关德国国土空间规划的论文270 篇.

外文文献来源于Web of Science (WOS)电子期刊数据库平台,选择以“Web of Science 核心数据库”为文献检索数据库,限定语种为“所有语言”,文献类型限定为“Article”,检索年限为“1975—2021 年”(截止到2021 年2 月28 日).若以“German spatial order development planning ”、“German spatial order planning”为检索词,分别只能检索出26 篇、45 篇论文,存在论文涵盖范围过窄的问题.故以“German spatial planning”为检索词,共检索出324篇文献,其中包含前2 个关键词检索出的文献,通过仔细阅读,最终筛选与甄选出与德国国土空间规划主题紧密相关的文献168 篇.

从刊发期刊来看,中文文献主要集中在《国际城市规划》《城市规划》《规划师》等规划类、区域发展类期刊上,刊发总量达61 篇,约占同期样本文献的23%,且这些期刊大部分都是中文核心期刊和CSSCI 源刊,期刊学术质量高,说明国内规划学术界、地理学界重视国土空间规划的研究.外文期刊主要集中在《Landscape And Urban Planning》《European Planning Studies》《Raumforschung Und Raumordnung(Spatial Research And Planning)》等规划类、区域研究类期刊上,其中《European Planning Studies》刊发量最多,是国外研究德国国土空间规划的前沿阵地,说明全球学者非常重视对国土空间规划的研究,期盼为本国国土空间规划提供高质量服务.

1.3 高频词共现分析将国内外相关论文关键词进行计量分析,可以侧面洞悉德国国土空间规划的思想、思路与理念.将CNKI 与WOS 数据导入Cite Space 软件进行格式转换与数据降重预处理,在操作面板中将时间阈值设置为1975—2021 年,时间切片以1 年为单位,选择关键词作为聚类基,利用Cite Space 软件自动聚类功能绘制关键词共现图谱.

CNKI 数据库中的270 篇论文关键词共现图谱如图1 所示,出现次数排名前10 的分别是国土空间规划、空间规划、德国、规划体系、主体功能区、国际经验、传导方式、基本法、多规合一、标准框架等,将其进行相应聚类,比较聚类模块值(Modularity,简称Q值)与聚类平均轮廓值(Silhouette,简称S值)[7],其中Q值为0.722 4,大于0.3说明聚类结构显著;S值为0.898 8,大于0.7 说明聚类结果具有科学性[8].结合图1 可发现,国内学者对德国国土空间规划的研究着重分布在规划体系、规划法律、区域与城市协调发展等相关主题.

WOS 数据库中的168 篇相关论文关键词共现图谱如图2 所示,出现次数排名前10 的分别是Germany、City、Governance、Spatial Planning、Policy、Framework、Management、Land Use、Indictor、Pattern 等,将其进行相应聚类得知,Q值为0.700 3(大于0.3),S值为0.860 6(大于0.7),说明聚类结构完整、聚类结果科学.结合图2 可发现,国外学者对德国国土空间规划的研究着重分布在生态环境保护、区域合作、土地利用调控与可持续发展等相关主题.

图2 外文文献关键词共现图谱Fig.2 Key words co-occurrence map of foreign literature

2 德国国土空间规划发展脉络

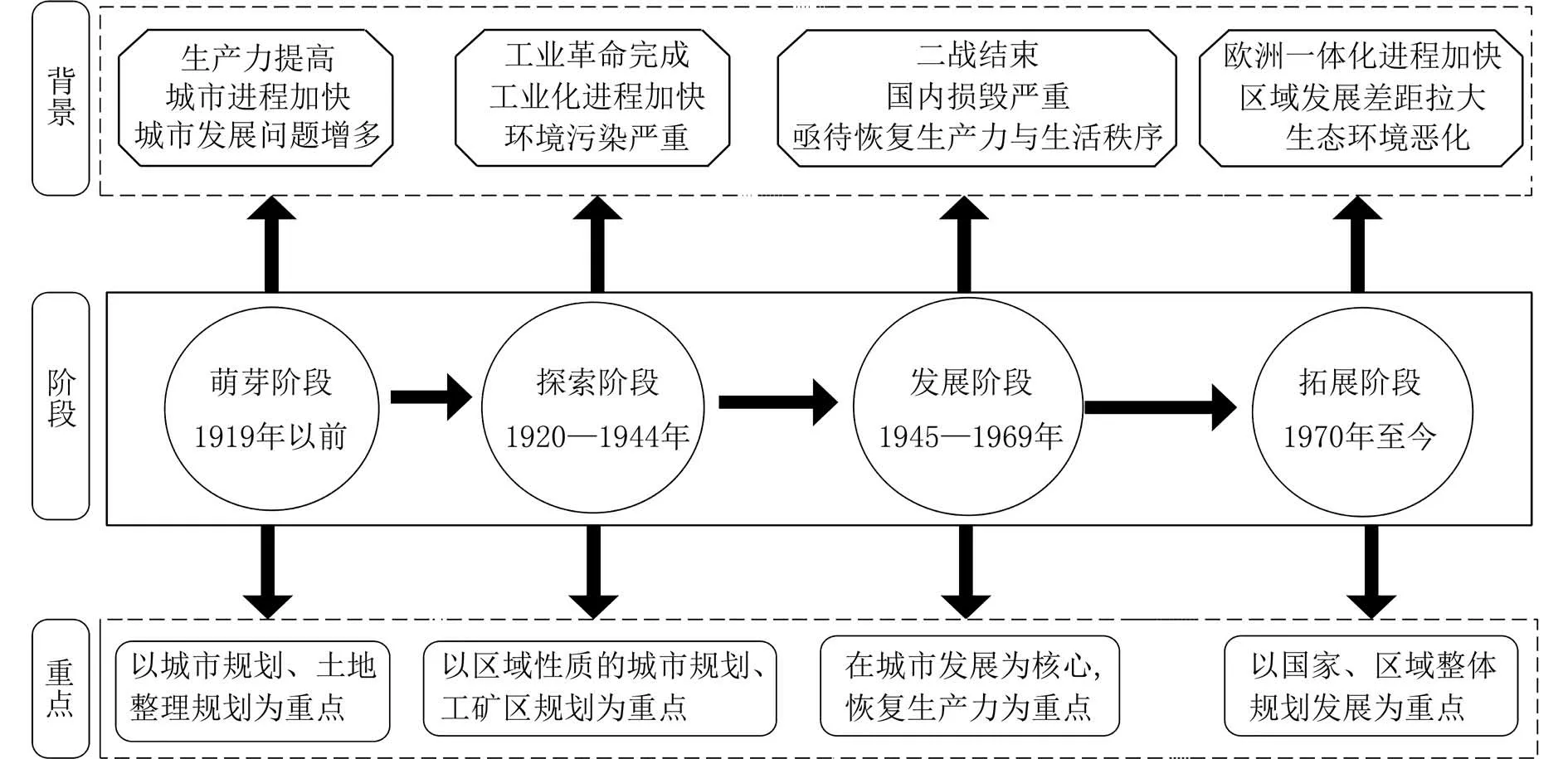

德国国土空间规划从最早土地整理到今天的经济全球化与欧洲一体化经历萌芽、探索、发展与拓展4 个阶段(图3).

图3 德国国土空间规划的发展脉络Fig.3 Context of German territorial spatial planning

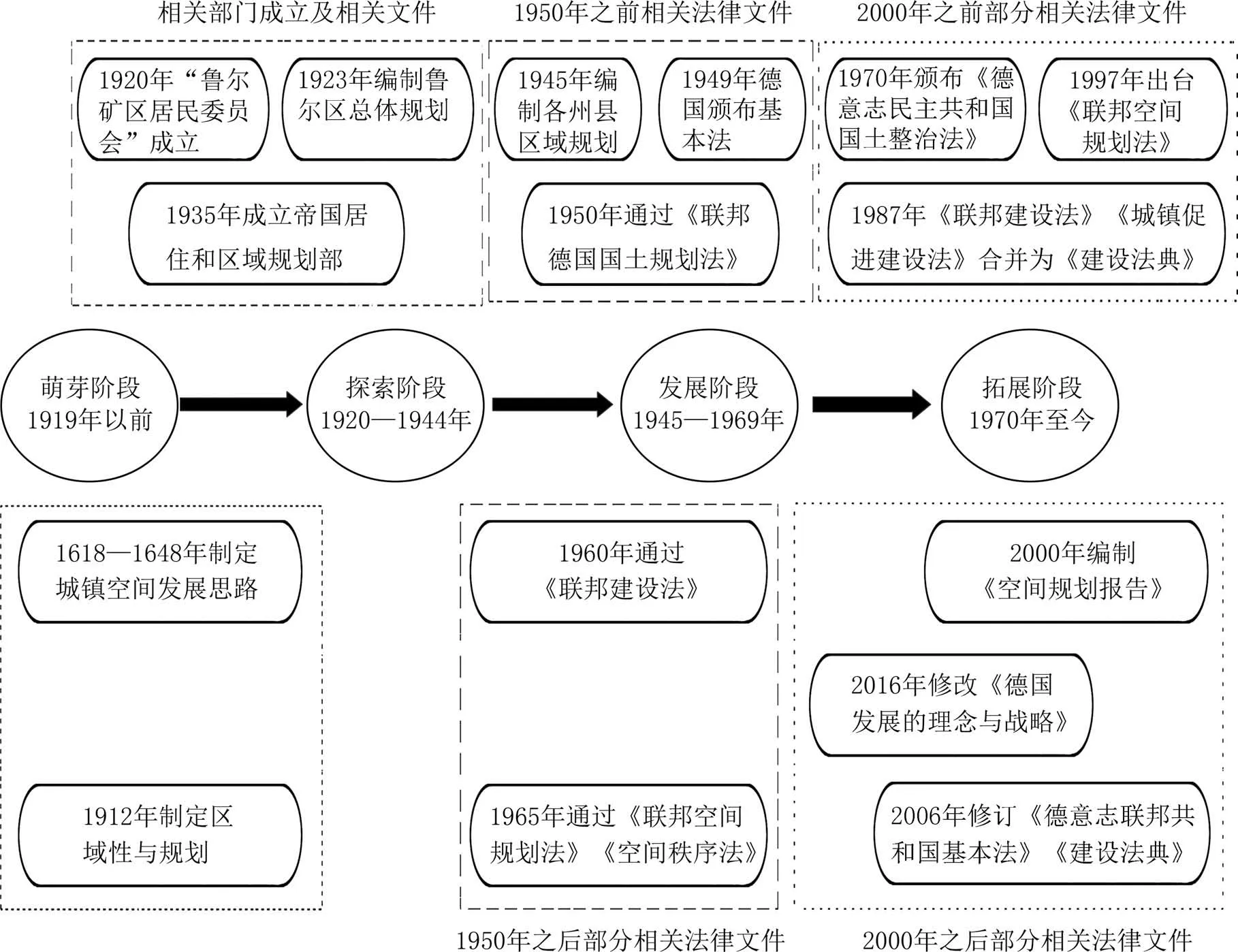

2.1 萌芽阶段(1919 年以前)德国最早出现土地整理一词,虽然首次涉及土地整理的文件可追溯到1250 年,但并未以法律形式发布,在1886 年诞生了德国第一部涉及土地整理的法律—《土地整理法》[9].1794 年的《普鲁士基本法》、1875 年的《普鲁士红线法》等普鲁士相关法律法规问世,这是德国城市规划法的重要起源.1891 年《分级建筑法令》出台,标志着德国“区划”产生,也是世界区划思想发展的重要里程碑[10-11].伴随工业革命爆发,生产力大幅提升,城市化进程加快,城市发展问题凸显,客观上提出了对国土空间进行开发利用规划的要求.1912 年德国制定区域性规划统筹与协调城镇发展,对以柏林、慕尼黑等大城市为中心的城市及城镇进行规划(图4),这是德国国土空间规划思想萌芽阶段.

图4 德国国土空间规划的代表性法律文件Fig.4 Representative legal documents of German territorial spatial planning

2.2 探索阶段(1920—1944 年)虽然德国国土空间规划历史悠久,但关于国土空间规划理论及其思想的研究与探索始于20 世纪20 年代.随着工业革命的推进,工业化与城市化带来了住宅、交通、医疗卫生等一系列问题,特别是城市区域协调发展的问题,以区域性质的城市规划与工矿区规划为重点的国土空间规划随即诞生.1920 年德国成立“鲁尔煤炭工业区居民点协会”;1923 年德国编制鲁尔区的总体规划,助推了德国国土空间规划进程;1929 年德国成立“汉堡−普鲁士国土规划常设委员会”,解决了土地发展问题与城镇之间的规划问题;1935 年德国国土规划办公室成立,进一步完善鲁尔区规划.

2.3 发展阶段(1945—1969 年)第二次世界大战结束后,德国分裂为东德与西德,且国内建筑损毁严重,亟待恢复生产力与生活秩序.这个阶段,德国国土空间规划思想、理论发展加快,主要以城市发展为核心,以恢复生产力为重点,逐步形成联邦、州、区域及地方四级规划体系.1945 年联邦德国编制各州县区域规划;1949 年颁布基本法(宪法),将空间秩序规划与联邦立法联系起来;1950 年联邦德国通过《联邦德国国土规划法》,国土空间规划进程稳步加快;1960 年通过《联邦建设法》成为德国城市规划立法的重要里程碑;1965 年西德通过《德意志联邦共和国国土整治法》,规定国土整治的任务、目的及原则,并提出编制州的国土整治规划[12],同年通过《联邦空间规划法》与《空间秩序法》[13],其中《联邦空间规划法》规定了德国空间规划的任务、基本原则、概念、空间规划条件约束作用、各个联邦州如何制定空间规划法律、空间规划方法以及需要协调的内容.

2.4 拓展阶段(1970 年至今)随着经济全球化和欧洲一体化进程日趋加快、经济发展失衡与贫富差距拉大,阻碍了区域协调发展、生态环境恶化导致生活环境质量下降,公民要求改革国土空间规划意愿强烈,国土空间规划进一步发展,国土空间规划范围从城市、工矿区、大经济区扩展至国家、区域整体单元,推进区域协作与可持续发展.1970 年东德颁布《德意志民主共和国国土整治法》,提出把有计划的国土整治作为一项制度;1987 年西德《联邦建设法》与《城市建设促进法》合并为《建设法典》,这是德国国土空间规划发展历程中的重要里程碑;1993 年统一后的德国出台《空间秩序规划报告》和《空间秩序规划政策指导框架》;1995 年出台《空间秩序规划政策措施框架》;1997 年联邦政府修改《空间规划法》;1998 年修改《联邦德国国土规划法》,对空间规划方法、原则、任务等做了详实的规定;2000 年编制《空间规划报告》;2006 年修订《德意志联邦共和国基本法》《建设法典》,奠定德国现阶段的空间规划体系,同年颁布《德国发展的理念与战略》,强调增长与创新、保障公共服务与保护自然资源、塑造文化景观三大理念[14];2016 年修改《德国发展的理念与战略》,以此应对经济全球化与欧洲一体化背景下国土空间规划的各种矛盾与挑战[15].

3 德国国土空间规划与体系的内涵

3.1 德国国土空间规划内涵解析德国是国土空间规划的鼻祖,也是世界上最早进行国土空间规划的国家.在德国,国土空间规划一般称为“Raumordnung”或“Raumplanung”—空间秩序发展规划,是国家或地区运用综合手段和管理方法实现发展目标的整体战略,具有综合性和横向协调性的特点,但“Raumordnung”自诞生以来,学者在翻译成汉语时存在不同的理解,被译为“区域规划”或“区域/空间规划”或“空间管理”等[16].

国内学者吴志强首先从德语角度阐释了“Raumordnung”的概念,“Raum”指空间,“Ordnung”指秩序,译为“空间秩序”,他认为与英语中“Spatial Planning”相对应,故译为“空间规划”—各种范围的土地及其上部空间的使用规划和秩序的综合,由联邦空间秩序(Bundesraumordnung)、州域规划(Landesplanung)、地区规划(Regionalplanung)、地方规划(Ortsplanung)等4 个层次组成[17-18].李远将“Raumordnung”理解为“空间整治规划”或“空间整治”,他认为德国空间规划体系可划分为联邦空间整治规划、州空间整治规划、规划区规划和城市规划[19],并讨论了德国空间规划实施机制,阐述德国空间规划实施的概念—空间规划实施由实质性层面和工具‒程序层面组成[20].

国外学者中,Spitzer H[21]认为德国空间规划(Raumplanung)指公共权力对所有层面(地方及地方以上)以及相关专业范围的空间性规划,有狭义和广义之分,综合与专项之别.Healey[22]认为空间规划被广义描述为自觉的集体努力,重新设想一个城市、地区或更广阔的领土,并将结果转化为地区投资、保护措施、战略性基础设施投资和土地使用监管原则的优先事项.Zepp[23]认为《联邦空间规划法》中规定空间规划原则包括所有需要的东西,从自然和开放空间的角度来看,空间规划具有保护、培育和发展的功能,能为社会“履行生态功能”.Albrechts 等[24]认为空间规划是政府综合管理空间自然的依据和手段,以空间自然资源的合理保护和有效利用为核心,正确处理空间自然资源保护、空间要素统筹、空间结构优化、空间效率提升、空间权利公平等方面关系的科学方案.Manderscheid等[25]将空间规划定义为某些问题和规定具体的空间政策干预.Kunzmann[26]概述了德国在联邦和州两级决策层面上的空间规划成就,认为德国的空间规划在引导国家空间发展、为交通走廊保留空间、维持城市住区的平衡系统以及保护自然和文化环境方面发挥了重要作用.当然,Williams 与Faludi等认为空间规划是来自德国的一个词汇,因翻译不同形成一个较为模糊的称谓,而非一个独立的概念[27-28].

1954 年,德国联邦宪法法院对“Raumordnung”作出权威定义,即一个旨在建立空间秩序综合(即超部门)的、超地方的和上层的空间结构与发展活动.其中“综合”属性强调协调和统一各种具有空间规划影响的部门规划要素的功能;“超地方”表示受这一级规划影响的领土超出地方当局的边界和管辖范围;“综合性”与“超地方性”决定了空间规划在德国规划体系中处于“上层”地位.根据《空间规划法》(Raumordnungsgesetz),“Raumordnung”的目的是通过全面、高级的空间结构规划,并通过协调具有空间影响的规划和措施,支持和保障德意志共和国整个联邦区的发展和空间秩序[29].同时,《空间规划法》还规定:空间规划的任务应根据空间可持续发展的原则执行,协调社会经济发展与土地使用需求和生态功能的关系,在空间可持续发展过程中指导和发展空间结构,达到空间均衡发展的各种目标[30].

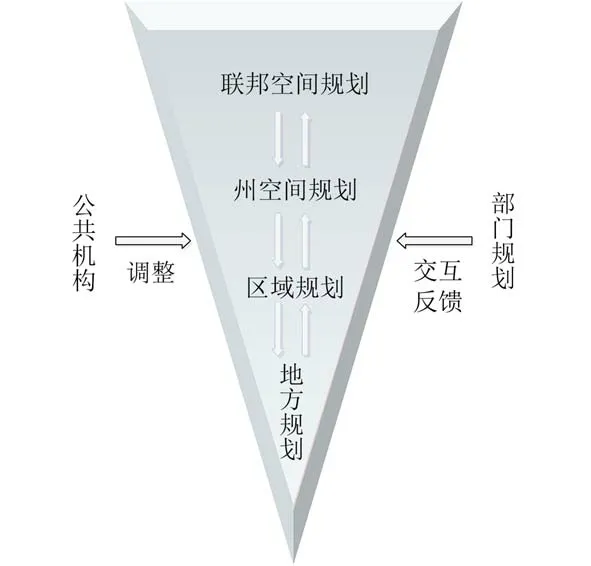

3.2 德国国土空间规划体系解析德国国土空间规划—“空间秩序(发展)规划”,强调“秩序”,重点关注区域和社会发展是否均衡,发展对环境产生的影响以及发展是否可持续,形成“漏斗形”或“倒三角形”空间体系(图5).其中,联邦空间规划作为对德国整个国土空间进行战略性、方向性、总领性的框架设计,通过制定出全国性的空间发展战略,以协调部门间的专业规划及各州间的空间规划;州空间规划分为州规划和区域规划,一方面协调州内各地方的发展衔接和任务分工,另一方面还规定州内各区域的发展方向和任务,且对区域规划具有重要的指导与制约作用;区域规划是州空间规划的延伸,主要拟定各区域空间协调发展目标,协调各城镇发展方向与任务;地方规划亦称城镇规划,包括土地利用总体规划和控制性详细规划,其主要任务是将联邦、州、区域规划制定的规划目标具体化[31].

图5 德国国土空间规划体系Fig.5 German territorial and spatial planning system

4 中德国土空间规划体系的联系与差异

4.1 中德国土空间规划体系的联系中国国土空间规划虽起步晚,但后劲强、势头猛、发展快,自诞生以来就备受政府高度重视,总体上经历了新中国成立初期夯实资源基础、20 世纪80 年代逐步繁荣成型、新世纪再度试点探索、近年有所突破等4 个曲折的发展阶段[32-33],初步形成“五级三类四体系”的国土空间规划体系.中德之间虽然国土空间特点存在差异,但通过空间规划实现的可持续发展目标是一致的,因此两国国土空间规划体系有异曲同工之妙.从规划层次来看,德国联邦空间规划等同于中国的主体功能区规划、城镇体系规划;德国联邦州空间规划等同于中国省级层面的城镇体系规划;德国的区域规划等同于中国自然资源部成立前发改部门主导的城镇群、经济带规划;德国的地方规划如土地利用规划等同于中国早年的城市总体规划[11].

4.2 中德国土空间规划体系的差异

4.2.1 规划体系结构的差异 根据纽曼、索恩、茨威格等总结出的西欧规划体系划分结果,德国国土空间规划体系隶属于日耳曼类规划体系[34].如图5 所示,德国国土空间规划体系为“倒三角形”,按行政层级可划分为联邦、州、区域、地方4 个层次.中国国土空间规划体系为“五级三类四体系”,按照行政体制建构分为全国、省(自治区或直辖市)、市(州)、县、镇5 个层级,按规划类型分为总体规划、详细规划、相关专项规划等3 类规划,还辅以编制审批、实施监督、法规政策、技术标准的4 个体系.

4.2.2 规划衔接的差异 德国空间规划体系中不同层级(层次)间规划协调度高,每一层级的空间规划都必须考虑到上一层级的空间规划,而低一层级的空间规划都必须参与到高一层级的空间规划准备中[35],且不同层级间责任及目标明确.从当前中国国土空间规划现状来看,缺乏综合性、统一性的空间规划协调机制,规划协调度不高,集中表现为不同层级部门规划编制侧重点不同,实施标准与规范不一、部门职能分工不明,各自为政.

4.2.3 规划法律的差异 空间规划相关法律的制定是德国国土空间规划中的重要一环,为德国各层级规划的编制与实施、统筹与协调、开发与建设管控提供了可靠的法律保障,极大地强化了空间规划的强制性与约束性[11].虽然中国法律法规及其政策制度文件已对国土空间规划及其相关规划做了大量规定,但尚未出台相应的空间规划法、区域性规划的法律依据、规划指导条例等,还未形成完整统一的法律保障体系.

5 德国国土空间规划的贡献

5.1 对欧洲的贡献德国是世界上最早开展国土空间规划的国家,国土空间规划历史悠久,实践经验丰富,是推进欧洲国土空间规划进程不可或缺的一部分.20 世纪初德国最早将全国划分成若干个相互联系的区域进行全面的空间规划,之后英国、法国、荷兰等国陆续进行了全国性的国土空间规划.随着国土空间规划进程的推进,可持续发展理念始终贯穿于英德两国各级国土空间规划中.2005年英国发布“实施可持续发展”的国家规划政策文件(PPS)与《创建可持续社区》,重视执行可持续发展战略的政策;2007 年通过《可持续社区法案》,进一步强调设立可持续社区的目标[36].德国国土空间规划对英国的影响主要集中在城市发展、区域规划、城郊可持续的生态建设等方面[37].英国曼彻斯特改革家Horsfall 自1897 年以来一直在研究德国的城市规划与发展成功经验,提倡英国城市规划应向德国学习与借鉴.1905 年伯明翰住房委员会工会主席Nettlefold 带领一个市政代表团前往德国各城市考察,最后借鉴德国城镇发展实践的经验,完成了英德混合式的城镇规划,紧接着1909 年他在德国实地调研了7 个城镇发展规划,目的是解决伯明翰住房问题.此外,1935 年英国大伦敦区域规划委员会首席规划师Raymond 爵士直接借鉴德国科隆双绿化带规划,设计了伦敦“绿带”,绿带一词在设计中直接引用德语“Grüngürtel”.2008 年英国城镇和乡村规划协会对弗赖堡生态区进行考察访问,以期学习德国生态建设的先进经验.

作为一个传统的中央集权国家,法国十分重视空间发展规划,20 世纪60 年代开始了国土整治规划,虽然规划模式与德国存在明显差异,但总体以均衡发展作为国土整治目标,尤其重视区域的协调与整合,这与德国“均衡发展”的基本理念契合.法国空间规划实践开端于城市规划实践,以城市规划学科作为理论基础[38].

20 世纪初,荷兰就开始重视国土空间规划,利用整体空间策略对国土资源进行规划与调控.20世纪50 年代,荷兰编制兰斯塔德纲要,奠定了荷兰国土空间规划重要基础[39].20 世纪60 年代,荷兰开始第一版真正意义上的国土空间规划纲要,并先后进行5 次修改,形成以“绿心”为控制,以城市区域和国家城市网络为核心的国土空间开发模式.在欧盟一体化的背景下,加强与欧盟各国空间政策的衔接,借鉴德国国土空间规划成功经验,深化同德国莱茵河—鲁尔区等多中心城市区联系与合作.

5.2 对亚洲的贡献日本是亚洲最早开展国土空间规划的国家,其规划理论、规划思想深受德国国土空间规划的影响.20 世纪30 年代末至40 年代初,日本引入德国“国土计划”理论,成立国土局、国土计划研究所,开始新时期的国土空间规划改革.1950 年日本颁布《国土综合开发法》,并在此基础上先后进行了5 次修改.目前已形成以大都市规划为核心、发展轴构建为引导、广域地方合作圈建设为重点的“点‒轴‒面”的国土空间开发模式.

在中国,李露凝等[40]提出借鉴德国国土空间开发的战略及措施,结合中国国情,重视区域协调发展与都市区的引导作用;周颖等[31]对德国空间规划的概念、体系、法律基础等进行研究,并总结德国空间规划特点,对中国国土空间规划中存在的问题提出建议;谢英挺等[41]通过分析地方层面“多规合一”的实践,反思中国空间规划体系存在的问题,借鉴德国空间规划体系经验,提出地方层面“多规协调”应逐步向“一本综合规划”过渡.德国在推进国土空间规划进程中,尤其重视生态保护.中国学者茹小斌等[42]、张阁等[43]、胡庭浩等[44]、陈蓉等[45]、罗涛等[46]从生态补偿、生态修复体制、绿色基础设施规划、生态城市建设、尤其从景观规划等视角对德国生态保护机制进行研究,对推进中国生态修复、生态文明建设以及可持续发展具有重要的借鉴意义.青岛是中国版图上最早规划并建立真正意义上的城市之一,青岛城市规划与建设受德国区域规划与城市建设的重要影响,一方面承袭了德国古典主义城市规划的风格[47],另一方面仍保留着中国特色,至今青岛城市规划仍然走在中国城市规划前列.

5.3 对美洲的贡献德国的区划管制对美国的土地分区规划与管理影响巨大.1916 年美国引进德国城市规划中的区划模式,在纽约发布《区划条例》,实行城市用地区划管制,揭开了国土空间规划体系下区划管制的序幕[6];1926 年区划被美国最高法院确立了合法地位.目前,美国区划实现了传统区划到现代区划的过渡,解决了土地资源浪费、生态环境破坏、交通秩序混乱等城市发展问题,在美国的城市规划与管制实践中扮演了重要角色,适应了不同阶段城市发展的需要.随着美国城市化进程的加快与城市管理水平的提高,区划的目标与内涵也在发生变化,一方面强调城市协调发展,保障公众福利;另一方面,加强绿色可持续发展,保护生态环境.

5.4 对中国主体功能区划的特殊贡献

5.4.1 中国主体功能区划 早前,中国长期忽视与轻视不同类型区域发展模式的空间布局规划,缺乏指导国土空间开发的长远蓝图,造成国土空间开发相对无序.21 世纪初,中国区域发展日趋失衡[48],集中表现为区域发展差距扩大、盲目城市化和空间无序发展[49],这些问题导致生态环境恶化,资源压力剧增,社会矛盾加剧,进行国土空间规划的需求空前突显[50].

2004—2014 年间,樊杰研究员[50]从创新地域功能理论入手,采用综合地理区划的方法,提出中国首部主体功能区划方案.2010 年国务院发布“全国主体功能区规划”;2011 年提升为“主体功能区战略”;2013 年被确定为“主体功能区制度”.主体功能区划,是以服务国家自上而下的国土空间保护和利用的政府管制为宗旨,确定每个地域单元在全国和省区等不同空间尺度中开发和保护的核心功能定位,运用地理学综合区划的方法,采用并创新陆地表层地理格局变化的理论,对未来国土空间合理开发利用和保护整治格局的总体蓝图设计,是一种具有应用性、创新性、前瞻性的综合地理区划[51].主体功能区划旨在根据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发4 类主体功能区,确定不同区域国土空间的主体功能,规范空间开发秩序[52].

5.4.2 德国国土空间规划与中国主体功能区 主体功能区概念由中国首次提出,作为一项开拓性工作,国际上没有现成的理论和方法体系照搬,但部分理论可从德国区域划分学说、区域规划学说等溯源[53].一方面,主体功能区理论可追溯至德国地理学区域划分.区域地理学创始人卡尔•李特尔撰写的《地学》中提出“区域”的概念和分类;近代德国地理学区域学派创始人赫特纳(Aflered Hettner)在1927 年也阐释了区域概念是整体的一种不断分解,而地理区划就是将整体不断分解成它的部分,这些部分在空间上相互联系,相互连接[54].

另一方面,主体功能区规划可追溯至德国区域规划.虽然国外没有主体功能区这一概念,但规划分区理论与主体功能区存在共通之处,德国等国家对功能区的划分主要体现在区域规划领域[55].早在90 多年前,德国就诞生了区域性质的城市规划与工矿区规划,其中以柏林等大城市为中心的区域规划和鲁尔区区域总体规划最为著名.

中德两国虽然国土空间特点有差异,但是通过空间规划实现可持续的空间发展目标是一致的.德国国土空间规划已有多年的探索与实践,规划体系完善,在优化空间结构、促进区域均衡发展等方面积累了丰富的经验,可为新时期中国主体功能区规划提供关键的理论支撑,对解决当前主体功能区战略实践过程中科学支撑不足、尺度深化不够、实施保障不强等问题具有重要指导意义[56].

6 启示

德国国土空间规划实施过程中始终贯穿生态保护的理念,构筑了良好的生态文明,是实现可持续发展的重要保证.在中国推进生态文明的今天,人口、资源、环境间的矛盾仍然凸显,逐步成为制约经济社会可持续发展的瓶颈.生态文明建设作为中国基本国策之一,是中国特色社会主义事业的重要内容,关系人民福祉,关乎民族未来,事关“两个一百年”奋斗目标的完成与中华民族伟大复兴中国梦的实现.因此,借鉴德国国土空间规划先进的规划思路与生态理念,建立生态修复体制,改革生态监管体制,完善主体功能区配套政策,可助推中国生态文明建设稳步发展.此外,尽管中国在国土空间规划方面取得了可喜的成就,但各个层级间规划协调衔接度不高、规划体系与管理体制不完善、法律法规体系不健全等[57],在未来国土空间规划的进程中还需不断补充与完善.

乡村振兴战略最早起源于德国,其发展经验为全世界国家所学习与借鉴,并在此基础上继续发扬光大,推动了世界乡村振兴进程[58].目前中国正力推乡村振兴战略,全面实施乡村振兴,既是推进城乡融合与乡村持续发展的重大战略,也是破解“三农”问题、决胜全面建成小康社会的必然要求[59].Liu 等[60]提出促进乡村振兴、乡村重构和社区建设,支撑城市建设和城镇化健康发展.借鉴德国城乡协调发展经验,有利于打破城乡二元体制、破解城乡发展不平衡,解决农村发展不充分等问题,实现中国乡村的产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕.学习德国“城乡等值化”发展理念,利于激发中国乡村主体活力,着力推动乡村振兴.