云南边境地区草地贪夜蛾防控屏障构建

叶 辉,李永萍,冯 丹,李春良

(1.云南大学 生态与环境学院,云南 昆明 650091;2.云南大学 农学院,云南 昆明 650091;3.云南大学 国际河流与生态安全研究院,云南 昆明 650091;4.云南省林业和草原科学院,云南 昆明 650201)

草地贪夜蛾(Spodoptera frugiperdaJ.E.Smith)是新近入侵中国且最具威胁性的玉米害虫[1].该虫原产于南美洲,经由美国辗转至非洲、欧洲和亚洲西部,再沿印度、孟加拉、缅甸向东迁移扩散,于2018 年底至2019 年初经云南进入中国[2-4].草地贪夜蛾繁殖力强、为害性大、迁移扩散速度快,在进入中国不到1 年的时间,蔓延扩散至国内26 个省区,为害面积达100×104hm2(1 500 万亩),成为当年第一大玉米害虫,对中国玉米种植业发展构成巨大威胁[1,5].

云南哀牢山以西边境区段与缅甸、老挝接壤,边境线长约2 400 km,是东南亚草地贪夜蛾首次侵入中国的门户,持续向云南省内地迁移的通道[6-7].边境地区是境外种群跨境入侵的主要迁入区,草地贪夜蛾不断向该地区迁入;同时,边境地区又是外来与本地草地贪夜蛾向内地迁移的重要虫源地,草地贪夜蛾可周年繁殖,种群数量庞大,对内地草地贪夜蛾发生和为害具有重要影响[8-11].阻截境外草地贪夜蛾跨境入侵,控制草地贪夜蛾在边境地区的为害,阻断该地区草地贪夜蛾向内地输送迁移,是云南西部及西南部边境地区草地贪夜蛾防控的重大科学命题,不仅事关降低边境地区草地贪夜蛾为害损失,还事关云南省乃至全国草地贪夜蛾防控和玉米生产安全大局,具有重要的战略意义.

本文遵从区域生态防控理念,基于云南西部及西南部边境地区草地贪夜蛾跨境迁移与发生规律,结合云南边境地区生物地理特点和种植制度,提出依托当地巨大山脉自然物理屏障,规划重点防控区域,明确防控单元,构建云南边境地区草地贪夜蛾防控屏障,为该地区乃至全省草地贪夜蛾防控提供全新思路.

1 防控屏障建设的指导思想

边境地区防控屏障建设的指导思想是:根据草地贪夜蛾在边境地区的生物学特征和灾害发生规律,遵循地形地貌、植被状况、玉米种植制度等生态环境与地理条件,确立以主要发生区为重点防控区,以坝区、通道为重点防控地理单元,综合多种防控措施,建立“两带一区”(阻截带−防控区−阻断带),阻截草地贪夜蛾跨境迁入,降低草地贪夜蛾种群数量,阻止草地贪夜蛾向内地迁移,最大限度地把草地贪夜蛾防控于边境地区内,把边境地区建设成为境外草地贪夜蛾向云南内地迁移扩散的防控屏障.

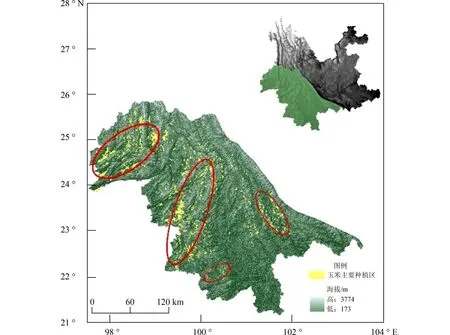

本文所讲边境地区是指哀牢山以西、高黎贡山以南的广大区域,是基于草地贪夜蛾区域性发生特点及当地地形地貌特征提出的(图1).该区域是境外草地贪夜蛾种群的主要迁入区,也是云南草地贪夜蛾种群的周年繁殖区[6,8,12].草地贪夜蛾外来种群与当地种群复合,改变了边境地区草地贪夜蛾数量与空间变动特征,形成了边境地区草地贪夜蛾周年持续发生为害的基本形态.迁入种群与当地种群叠加,加速了边境地区草地贪夜蛾种群增长,驱动其向内地快速迁移.边境地区复合种群是草地贪夜蛾在该区域为害远比其它地区严重的主要原因,是云南省季节发生区草地贪夜蛾的重要来源[6,12].基于此,边境地区草地贪夜蛾防控应具有双重目标:一是控制该区域草地贪夜蛾的为害;二是阻截乃至阻断草地贪夜蛾种群向内地迁移扩散.

图1 云南边境地区草地贪夜蛾“两带一区”区域防控布局示意图Fig.1 Schematic diagram of the regional control layout of Spodoptera frugiperda "Two belt and one area" in the border areas of Yunnan

边境地区生物地理格局极其复杂,草地贪夜蛾主要分布于各盆地平坝区及其周边山地,呈现出明显的斑块状、条带状分布样式.重点防控区将聚力草地贪夜蛾主要发生区,防控地理单元强调针对草地贪夜蛾实际分布实行统防联防,将“两带一区”防控措施落实到具体的地域.

综合防治是害虫防治的共性原则,也是草地贪夜蛾防控的基本准则.每一种防控措施都有其防控的独特性、适配性和防效性.根据草地贪夜蛾发生特点、生态环境条件和农业耕作制度,发挥不同防控措施的效能,开展集成综合防控,是边境地区草地贪夜蛾防控的必然要求.

2 “两带一区”防控区域规划

所谓“两带”,是指草地贪夜蛾“迁入阻截防控带”和“迁出阻断防控带”(图1).草地贪夜蛾边境迁入阻截防控带规划于国境线向中国一侧的狭长区域,其为跨境入侵草地贪夜蛾的迁入区或主要降落区,旨在对入侵草地贪夜蛾实现阻截防控.前期研究表明,在德宏地区,境外迁入草地贪夜蛾绝大多数降落于距离边境线50~80 km 的区域内.据此,把距离边境50~80 km 的区域规划为草地贪夜蛾跨境迁入阻截防控带,考虑到边界线蜿蜒曲折、低空气流走向随地形变化等因素,在边境地区不同地段,防控带范围将相应向内地延展(图1).考虑到草地贪夜蛾持续不断跨境迁入对边境地区及内地所造成的多方面影响,划定边境迁入阻截防控带并做好该区域防控,对于阻止境外草地贪夜蛾种群迁入、落地、繁殖,减轻边境地区草地贪夜蛾为害,具有极其重要的防控关卡作用.

设定迁出阻断防控带是为阻断草地贪夜蛾向内地迁移扩散(图1).云南西南部位于纵向岭谷区南缘,这里山脉众多,山体高大,其中著名山脉有高黎贡山、怒山、无量山、哀牢山等[13-14].这些巨大山脉相间排列,总体呈南北走向,无量山和哀牢山在北纬23°一带向东南倾斜,使边境地区与内地形成地理阻隔[13-14].这些山体以及覆盖于山体的广袤森林形成了宽阔高耸的立体空间,犹如“生态长城”,对草地贪夜蛾迁移扩散具有极为显著的生态阻隔效应,是边境地区草地贪夜蛾向内地迁移的天然屏障[6,15].以高黎贡山、怒山、无量山和哀牢山等山脉作为阻断防控带建设的主要依托,按照山脉所在区位与走向,可将草地贪夜蛾阻断防控带分为东西两段.西段位于24°00′~26°00′N,98°40′~99°00′E,主要有高黎贡山和怒山,山脉大体呈南北走向,把该边境区域完全分隔于山脉以西(图1).东段位于22°30′~25°30′N,99°50′~102°00′E,主要有哀牢山和无量山,山脉呈西北—东南走势,大体与边界线走向平行.哀牢山和无量山巨大高峙,对来自孟加拉湾的气流具有显著的阻隔效应,对草地贪夜蛾迁移也具有明显屏障作用[16-17](图1).

所谓“一区”是指草地贪夜蛾防控区,即迁入阻截防控带与迁出阻断防控带之间的区域.该区域主要任务是控制草地贪夜蛾种群数量,降低或消除草地贪夜蛾为害损失,降低域外输送草地贪夜蛾的种群基数(图1).该区域具有适宜草地贪夜蛾周年繁殖的气候和寄主条件,既是草地贪夜蛾的周年发生区,也是云南草地贪夜蛾季节发生区的重要虫源地.在该地区灭杀草地贪夜蛾,降低其种群数量,从源头上控制草地贪夜蛾向内地迁移的种群基础,是该区防控的主要目标.

“两区一带”是边境地区草地贪夜蛾防控的区域防控规划,是一个总体设计框架.“区”和“带”的划分是基于所在区位与防控目标设定,“区”与“带”的防控效能交互影响,相互关联,具有连锁效应,在实际操作中需要统筹整合,形成有机的防控统一体.

3 重点防控区

云南边境地区区域广阔,地形地貌复杂,生态环境多样,农地与森林相间,草地贪夜蛾时空分布具有显著地域性特征.在“两区一带”防控规划基础上需要进一步细化,按照草地贪夜蛾种群空间分异规律,明确防控重点,明晰防控布设.

研究表明,草地贪夜蛾在边境地区主要发生于河谷、盆地、坝区,及其周边的半山坡地[8,15].直观上看,草地贪夜蛾这一分布格局与地形地貌相契合,随地理环境发生变化(图2).但从根本上分析,玉米是边境地区草地贪夜蛾可以世代繁衍的最主要寄主,玉米种植制度、种植规模及种植区域是决定草地贪夜蛾种群发生与分布的决定因素,对草地贪夜蛾种群过程具有直接影响[18-22].地形地貌、气候等生态环境条件通过玉米种植对草地贪夜蛾发生作用.在临沧地区,山地玉米播种时间一般在每年4—5 月雨季来临之前,种植地点位于海拔1 200~1 800 m 的坡地、河谷或坝区等地.在气候条件、耕作制度、寄主(玉米)生长等多种因素作用下,草地贪夜蛾呈现出整体上相对分散、区域上相对集中的地理分布特征,表现出主要发生区、次要发生区及无发生区的发生区样式(图2).

图2 云南边境地区草地贪夜蛾主要发生区与重点防控区示意图Fig.2 Schematic diagram of the main occurrence areas and key prevention and control areas of Spodoptera frugiperda in the border areas of Yunnan

在主要发生区内,草地贪夜蛾分布相对集中,种群规模大,为害程度严重.同时,主要发生区草地贪夜蛾向外迁移扩散显著对临近玉米种植区发生为害将产生重要影响.主要发生区草地贪夜蛾防控,对于当地及其周边地区草地贪夜蛾发生均具有重要影响.因此,主要发生区是边境地区草地贪夜蛾防控的主战场,理应作为草地贪夜蛾的重点防控区.

“两带一区”是基于草地贪夜蛾入侵迁移规律制定的防控规划,重点防控区是按照草地贪夜蛾时空分布特征确定的防控布设.重点防控区按照草地贪夜蛾实际的时空发生特征,排除无草地贪夜蛾分布区,聚焦草地贪夜蛾的主要发生地,使草地贪夜蛾边境区域防控具有更强的操作性.

4 防控单元

防控单元定义为开展草地贪夜蛾防控的具体空间范围,它是根据云南边境地区草地贪夜蛾统筹防控面临的实际问题提出来的.边境地区的绝大多数地方,耕地狭小零散,田块面积小,玉米种植交错分散,虫害防控各行其是,往往造成草地贪夜蛾在不同玉米地间辗转为害,防控效率低下,防控成本增加,防控效果不尽人意[22].因此,有必要根据草地贪夜蛾发生为害规律,将草地贪夜蛾发生区域进一步细划出不同的防控单元,以实现统防联防.

防控单元首先是地理空间单元,同一防控单元具有相同的环境生态条件和虫害发生特征.防控单元也是防控功能单元,因其虫害发生与环境条件相同,在防控时间和方法上相对一致,应实行整体防治.开展统防联防,进行整体防控,是近年来通过实践证明了的具有显著防效的防控举措[23-24].将生态环境条件、草地贪夜蛾发生特征、玉米种植制度等具有内在关联的影响虫害防控的基本要素组合起来,作为单元划分的依据,为统防联防组织规划提供了理论基础,使得统防联防更具有实际操作性.

从防控屏障建设看,“两带一区”是阻止草地贪夜蛾跨境入侵及向内地迁移扩散的全区域防控策略,通过边境阻截防控带规划,构建边境地区防控屏障;重点防控区是根据草地贪夜蛾在边境地区的分布特征划定局部防控区域,直接聚焦草地贪夜蛾的主要发生地,是实现“两带一区”防控屏障的防控布设;防控单元是重点防控区内为实现统防联防而划分,是具体组织实施防控措施的最小空间单元.

5 防控措施

防控屏障需要科学有效具体可行的防控手段来实现.近年来,云南边境地区积极参与草地贪夜蛾防控治理,从实践中摸索出了适合本地实际的一些防治方法和防控措施,草地贪夜蛾为害也在一定程度得到控制[5,24-25].当地草地贪夜蛾防控措施主要有以下几条.

(1)农药防治 农药防治是目前边境地区草地贪夜蛾防控中普遍采用的防治方法,常用的农药有高氯甲维盐、甲氨基阿维菌苯甲酸盐等[26].农药的优点明显,主要表现为见效快,使用方便,价格便宜,往往是当地农户进行虫害防控的首选.但农药防治的短板也很突出,特别是受边境地区境外草地贪夜蛾持续跨境迁入,农户防控各行其事.零散施药,效果差,加大药量和频繁施药导致农田污染和成本增加,给玉米种植户造成较大困扰.按照防控单元统防统治是草地贪夜蛾防控不二途径.当地一些种植玉米规模较大的农场,实行统一按片区防控的方案,取得明显防控效果,值得推广.

(2)诱杀 常有光诱、性诱、食诱等方法.从边境地区防控实践看,性诱效果相对较好,为当地农户所接受.所谓性诱即是采用性信息素诱捕灭杀草地贪夜蛾的方法.目前市场所提供引诱剂为化学诱剂,主要有顺-9 十四碳烯乙酸甲酯、顺-11-十六碳烯乙酸酯、顺-7-十二碳烯乙酸酯等[27].诱剂防治属于绿色防控,环境友好,诱捕效果明显.在成虫发生高峰时期,最高每周可以诱捕雄性成虫数百头[28-29].但化学诱剂的不足在于与农药相比,化学诱剂的费用较高,极大增加了玉米种植成本;其次,目前市场销售的性诱剂仅诱捕雄性成虫,对于雌性成虫繁殖的影响存在局限性;再次,草地贪夜蛾幼虫是为害的主体,性诱剂对幼虫没有作用,防治效果未能立竿见影,农户不太愿意接受.由于这些因素,性诱剂在实际应用中难以普遍推广,更多地用于对草地贪夜蛾的监测预报.

(3)轮作 边境地区玉米与其它作物轮作已有较长历史.目前轮作模式主要有:玉米—马铃薯—玉米;水稻—马铃薯—玉米;水稻—玉米—玉米等[24-25].水旱轮作可中断草地贪夜蛾食物持续供应,阻断草地贪夜蛾在同地块延续繁衍.作物轮作翻耕可破坏草地贪夜蛾土壤化蛹过程,对于控制草地贪夜蛾种群具有积极作用[23].但水旱轮作对水分要求高,仅可在某些水分条件较好的坝区实行.由于鲜食玉米经济价值高,部分坝区有四季连作玉米的习惯,从而导致当地草地贪夜蛾种群数量明显高于非连作的地方.在边境地区的山区和半山区,当地农户主要种植青贮玉米.由于坝区与山区相距不远,草地贪夜蛾在两地间辗转迁移扩散,有利于草地贪夜蛾种群繁衍.从栽培制度上着手,坝区统一推行玉米轮作,统筹坝区与山区的玉米种植制度,对于边境地区草地贪夜蛾的防控将具有重要作用.

(4)替代种植 玉米是边境地区草地贪夜蛾能够世代繁衍的主要食源.在边境地区玉米种植的地区改种其他作物,中断掉食物供给,可以有效降低草地贪夜蛾种群数量.我们在2020—2022 年田间调查中发现,盈江坝种植水稻的地区草地贪夜蛾发生率远远低于种植玉米的地区.临沧凤庆县海拔1 200~1 800 m 的广大山地主要种植茶树,偶有零星玉米种植,草地贪夜蛾发生也不严重.替代种植的关键是找到适宜的替代作物.替代玉米的作物既要适宜当地气候环境、产值不低于玉米产业,还要符合当地农户的种植习惯等.只要找到适宜的替代作物,替代种植不失为边境地区草地贪夜蛾防控的有效途径.