干湿循环作用对高液限花岗岩残积土宏-微特性的影响

刘昌盛 吴汉超

(广东鸿高建设集团有限公司,广东 东莞 523123)

0 引言

土体边坡在降雨后容易发生滑坡、侵蚀,雨水下渗流使土体含水率增加,使边坡浅层的基质吸力丧失[1,2],而在太阳直射下土体内部自由水蒸发丧失,非饱和基质吸力逐渐恢复,但由于蒸发时土体内部含水率不均匀导致不均匀拉力,从而产生裂隙,并在反复的干湿循环作用下形成了错综复杂的裂隙网络[3],导致持水能力和土体强度特性发生变化[4]。多数研究[5-6]从裂隙分布、干湿循环方式等方面开展了干湿循环效应对土体水力-力学特性的影响,但对高液限花岗岩残积土相关方面研究还较少。本文采用SEM扫描电镜获得经干湿循环作用后高液限花岗岩残积土的二维平面扫描图,利用IPP软件定量分析不同干湿循环前后孔隙率及分维值的变化,探究了干湿循环对高液限花岗岩残积土强度特性及持水特性的影响规律,可为高液限花岗岩残积土相关研究提供参考。

1 试验设计

1.1 试验材料

试验土体为高液限花岗岩残积土,取自惠州惠龙高速泰美镇路段,取土点埋深约9m,受大气干湿循环效果较小,土体呈红棕色,基本物理性质指标及颗粒级配如表1、图1所示。

图1 颗粒级配

表1 基本物理性质指标

1.2 试验方案

本次研究首先将高液限花岗岩残积土削制为Ф 61.8mm×20mm的标准环刀样(见图2),之后对其进行干湿循环试验,在达到规定的干湿循环次数后,开展扫描电镜试验,获得不同干湿循环次数下高液限花岗岩残积土的微观结构参数。

图2 高液限花岗岩残积土制样

1.2.1 干湿循环试验

根据项目地勘及气象资料,取土所在地3m含水率变化范围为6.5%~饱和之间,饱和含水率为36.7%,因此设定干湿循环范围为6.5%~36.7%。

由于模拟浅层滑坡工况,3m左右地层深度与大气温度相当,当地日均最高气温为30℃左右,因此试件干燥过程中烘箱温度设定为30℃,饱和时直接采用抽真空达到饱和。在众多高液限土、花岗岩残积土干湿循环试验中[7-9],相关试验的干湿循环次数为2~10次不等,但土体的衰减基本在第5~6次左右达到稳定,因此笔者设置6次干湿循环,在第0、2、4、6次干湿循环后分别进行扫描电镜试验、饱和慢剪试验。

1.2.2扫描电镜试验

采用低高真空数字化电子显微镜开展扫描电镜试验(见图3),基于不同干湿循环条件下高液限花岗岩残积土的微观图像,先定性分析高液限土颗粒及孔隙的微观结构演变规律,再采用IPP软件进行图像处理,定量获取高液限花岗岩残积土的微观结构参数,为确保能够清晰观测试样的微观结构,试验时选择放大倍数为3000倍。

图3 SEM试验

利用面积孔隙率、孔隙比及分形维数对所得扫描结果进行分析。面积孔隙率n和面积孔隙比e为所测颗粒孔隙面积占总图像面积的百分比,用于衡量扫描截面中孔隙含量,孔隙分形维数D可以反映高液限花岗岩残积土中孔隙结构的复杂程度,分形维数越大表示孔隙越小、越少,分布越复杂,集中度越高,计算公式如下:

式中:∑Ai——孔隙总的面积;

A0——总观察面积;

K——图像视口内某个孔隙面积;

L——孔隙的等效周长。

1.2.3饱和慢剪试验

采用电动四联直剪仪开展剪切试验,考虑8级上覆荷载:6.3kPa、12.5kPa、25kPa、50kPa、75kPa、100kPa、200kPa、300kPa。由于6.3kPa、12.5kPa并没有相对应的砝码荷载,因此在试验时采用砂筒代替砝码进行加载,其他仍采用砝码施加杠杆配重。

2 试验结果分析

2.1 直剪试验结果

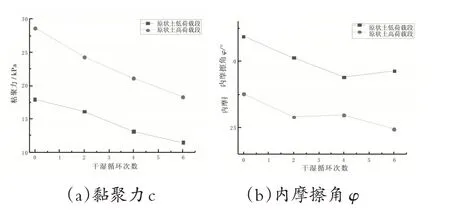

不同干湿循环原状高液限花岗岩残积土峰值抗剪强度参数随干湿循环次数变化规律如图4所示,随着干湿循环次数的增加,峰值抗剪强度持续降低,随着荷载的增加,干湿循环作用对抗剪强度衰减的效果越大。

图4 抗剪强度变化规律

不同干湿循环次数原状高液限花岗岩残积土力学参数变化曲线如图5所示,随干湿循环次数增加,高荷载段、低荷载段黏聚力随干湿循环次数持续下降,低荷载段c值结果小于高荷载段,φ值高于高荷载段。两类荷载c值在6次后分别衰减到11.46kPa、18.26kPa,最大衰减幅度均出现在前两次干湿循环。两类荷载的φ值受干湿循环效果影响不大。

图5 原状样宏观力学参数与干湿循环次数的关系曲线

2.2 SEM试验结果

利用微观图像观测原状高液限花岗岩残积土颗粒的孔隙及微观结构,对于不同干湿循环条件下高液限花岗岩残积土微观结构和变化特征进行定性分析,限于篇幅,仅对比干湿循环0次与干湿循环6次后试样微观结构图像。如图6(a)所示,未经干湿循环的原状图土颗粒排列紧密,土颗粒之间以面面结构和面边结构为主,孔隙含量较低(红色标识部分)。6次干湿循环后,微观结构逐渐松散,大量中、大孔隙存在,在薄弱处可明显见到层片状高岭石颗粒间距明显扩张,贯通孔隙形成,孔隙发育处颗粒间连接方式转变为架空排列和点点、面点接触,如图6(b)。其原因是在干湿循环过程中颗粒间胶结物质反复溶解迁移、部分矿物吸水膨胀、孔隙水的张力效果作用于孔隙表面,使得裂隙不断扩大,颗粒间联结作用在不均匀受力下发生破坏,较大颗粒不断破碎,土颗粒趋于离散。

图6 干湿循环作用下原状土微观图像

根据扫描结果,通过IPP软件进行相关关键参数的输出,并绘制干湿循环与孔隙率、孔隙比及分维值的关系图。如图7所示,随着干湿循环次数的增加,孔隙面积比基本呈线性增加,原状土的分形维数随干湿循环作用非单调缓慢增大,在0~2次干湿循环作用下增长速度最快,与孔隙参数及宏观抗剪强度参数衰减规律相一致。

图7 微观参数与干湿循环关系图

3 结束语

本文通过采用SEM扫描电镜、饱和慢剪试验,分析了干湿循环作用对高液限花岗岩残积土宏-微特性的影响,主要结论如下:

(1)随着干湿循环次数的增加,土体c值、φ值不断衰减,最大衰减幅度均出现在前两次干湿循环处,高、低荷载段土体的φ值受干湿循环效果影响不大。

(2)通过不同干湿循环次数SEM图像的分析,发现随干湿循环次数的增加,层片状高岭石颗粒间距明显扩张,贯通孔隙逐渐形成,颗粒间联结作用减弱,孔隙率增大、分维值增大。

(3)干湿循环次数的增加,孔隙面积比基本呈线性增加,原状土的分形维数随干湿循环作用非单调缓慢增大,在0~2次干湿循环作用下增长速度最快,与孔隙参数及宏观抗剪强度参数衰减规律相一致。