兰州榆中地区泥石流发育的地形因子研究

王红伟

(甘肃省地矿局第三地质矿产勘查院,甘肃 兰州 730050)

1 概述

黄土高原大多位于我国西北部,是泥石流易发地带,就甘肃地区而言,从20世纪50年代始,近40年间发生灾害性泥石流237次[1],对环境造成重大威胁。针对影响泥石流的发育因素,刘广宁等[2]总结了涉及地形地貌、地层岩性和地质构造等多个因素。其中作为表征地表起伏的地形因子,数据获取较为简单,分析最为直观,可在短期和快速评价中发挥巨大作用,如杨元丽等[3]就通过遥感、无人机航拍和雷达等技术,开展地质灾害调查,分析了高程、坡度与灾害间联系。李文彦等[4]通过Flow-R模型,将高程、坡度及平面曲率等地形数据与地层岩性结合,比较山洪和泥石流易发性。李升甫等[5]更是将地形地貌作为灾害研究的重点进行分析,探讨地形坡度、坡向和地形起伏度下的滑坡发育概率。

上述讨论凸显了地形地貌对地质灾害的重要性。甘肃地区多为黄土地貌,地表支离破碎,沟壑纵横[6],是泥石流等灾害的高发地,如何正确把握好地形地貌与泥石流之间的联系,对黄土区灾害研究和防治都有重要意义。因此,通过对兰州市榆中地区泥石流发育的研究,探讨地形地貌中影响泥石流发生的关键因子。

2 地形地貌

兰州市榆中地区地处内陆,南北地势高,中部凹陷。南部地势较北部高,主峰兴隆山和马衔山海拔分别为3 670 m和3 250 m,北部海拔处在2 200~2 400 m,而中部海拔只有1 600~2 200 m,多为黄土丘陵和冲洪积平原展布区。

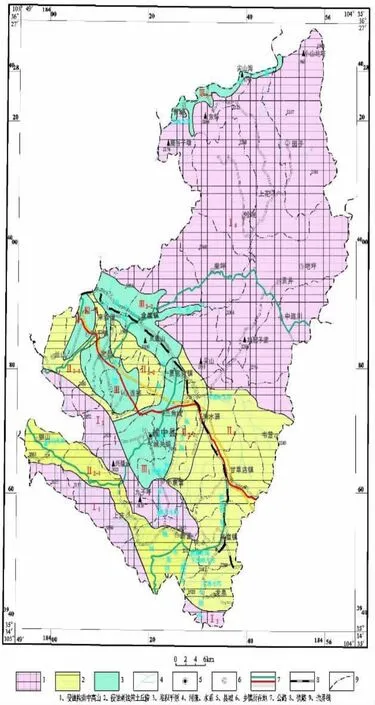

榆中地处祁连山造山带的祁连地块,总体上处在两级古夷平面上,经过第四系时期地块上升和流水切割作用,区内地貌分为3类(如图1所示),一类是侵蚀—构造中高山,面积占比达58.60%,位于中北部和部分南部地区,进一步细分为中高山地貌,中山地貌,侏罗系、白垩系、古近系砂岩、砾岩构成基底的低中山和晚元古界皋兰岩群变质岩、加里东花岗岩构成基底的低中山;二类是侵蚀—剥蚀黄土丘陵,集中在榆中西南部,包括中部黄土丘陵和马兰黄土覆盖下的高阶地丘陵两种类型;三类是堆积平原类型,分布于榆中东南部地区,由第四系上更新统砂砾卵石夹砂性土构成的山前倾斜冲洪积平原和第四系上更新统、全新统砂砾卵石夹砂性土构成的冲积河谷阶状平原构成。

总体上看,榆中地貌分布较为复杂,侵蚀—剥蚀黄土丘陵和堆积平原相互穿插,因此也导致榆中地区地质灾害风险较大。

图1 榆中县地貌图

3 地形影响因子

通过调查,地形的控制主要体现在沟床比降、沟坡坡度、流域面积、相对高差及沟壑密度5个方面。本次研究选取泥石流35处,统计其在不同指标因子中泥石流的分布特征。

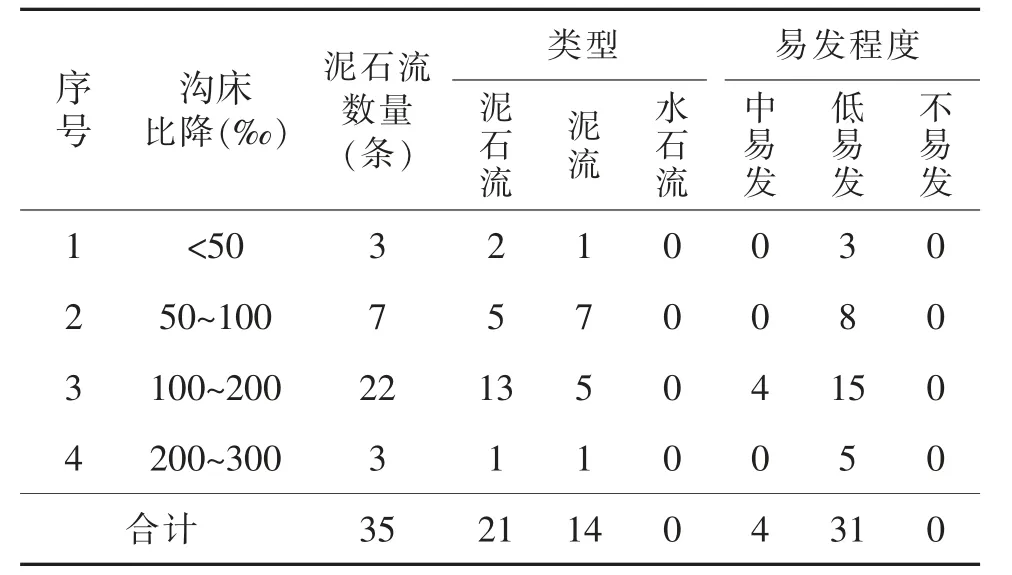

3.1 沟床比降

沟床比降反映底床条件,影响流体能量转换。从表1看出,沟谷平均沟床比降在50‰~200‰泥石流分布较多,为82.86%,尤以区间100‰~200‰占比最大,达62.86%。到区间200‰~300‰时,泥石流数量陡然下降,此为物源较少导致,较大比降不利于松散物质堆积,因此,泥石流发生概率降低。通过表1分析,榆中地区泥石流发育的沟床比降上、下界限值分别为100‰、200‰。

表1 榆中泥石流沟床比降统计

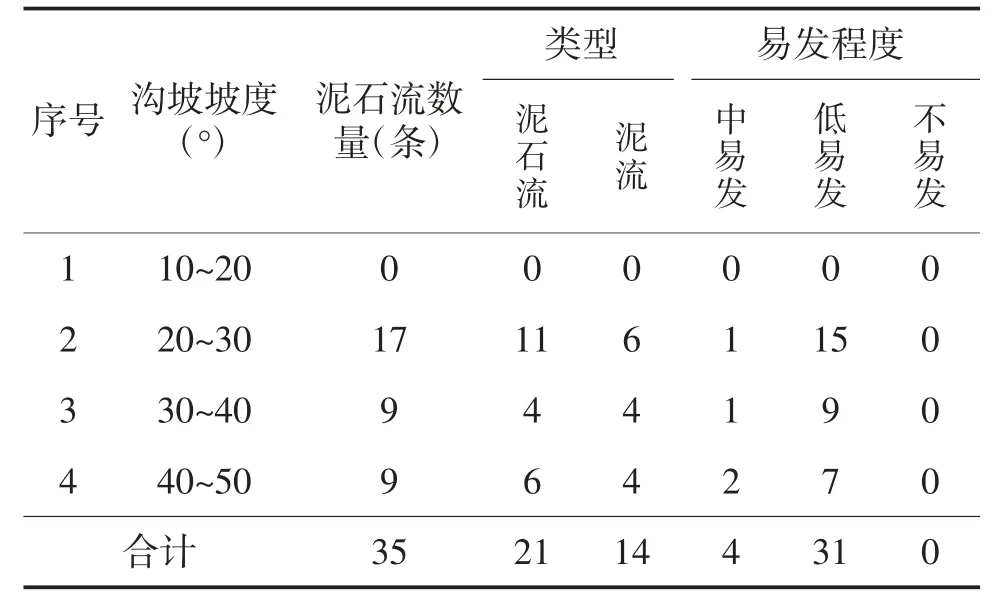

3.2 沟坡坡度

沟坡坡度的影响表现在物质补给和汇流速度2个方面。经调查,区内沟坡坡度呈近似对称分布,偏度系数为0.39。

如表2所示,泥石流发育优势区间为20°~30°和35°~50°。结合野外调查,得出在工作区中部黄土丘陵区,坡度在20°~30°时坡面固体松散物堆积较多,以沟面、坡面地表径流侵蚀和滑坡为主;北部青城和南部柴沟河支沟的基岩山区,泥石流主要位于40°~50°,大多以崩滑灾害和风化坡积物等为物质来源。

表2 榆中泥石流沟坡坡度统计

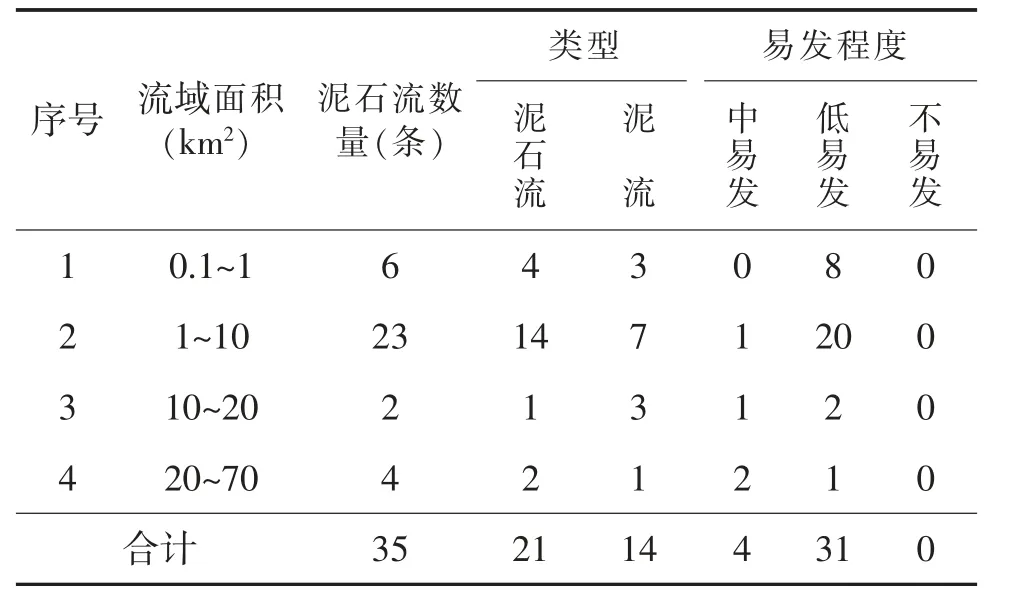

3.3 流域面积

经统计(见表3),流域面积在1~10 km2共发育泥石流23条,占比65.71%。易发性较强的泥石流集中发育在10~70 km2,此区间汇水面积大,上游沟道坡降大,利于泥石流的流通。

表3 榆中泥石流流域面积统计

泥石流流域面积对滑坡作用不呈单一线性影响,主要是当流域面积增大,地面起伏更多,造成物源补给分散,随时间推移,下游物质堆积,沟谷加宽,高差减小,沟道长度进一步拉大,冲沟进一步变成支沟,分散水流。同时在各支沟出口处,汇流冲击产生干扰,能量被耗散。因此,当流域面积达到某一临界,泥石流沟谷就演变为洪水沟谷,泥石流发生概率降低。同样泥石流沟谷流域面积也存在一个下限值,即泥石流不具备固体物质累计条件的最小流域面积。

考虑到泥石流沟谷流域面积的临界值受到地质构造、地层岩性、气候、水文、植被等多方面因素的限制,大致确定榆中地区泥石流沟谷发育的流域面积的极限区间为0.1~70 km2。

3.4 相对高差

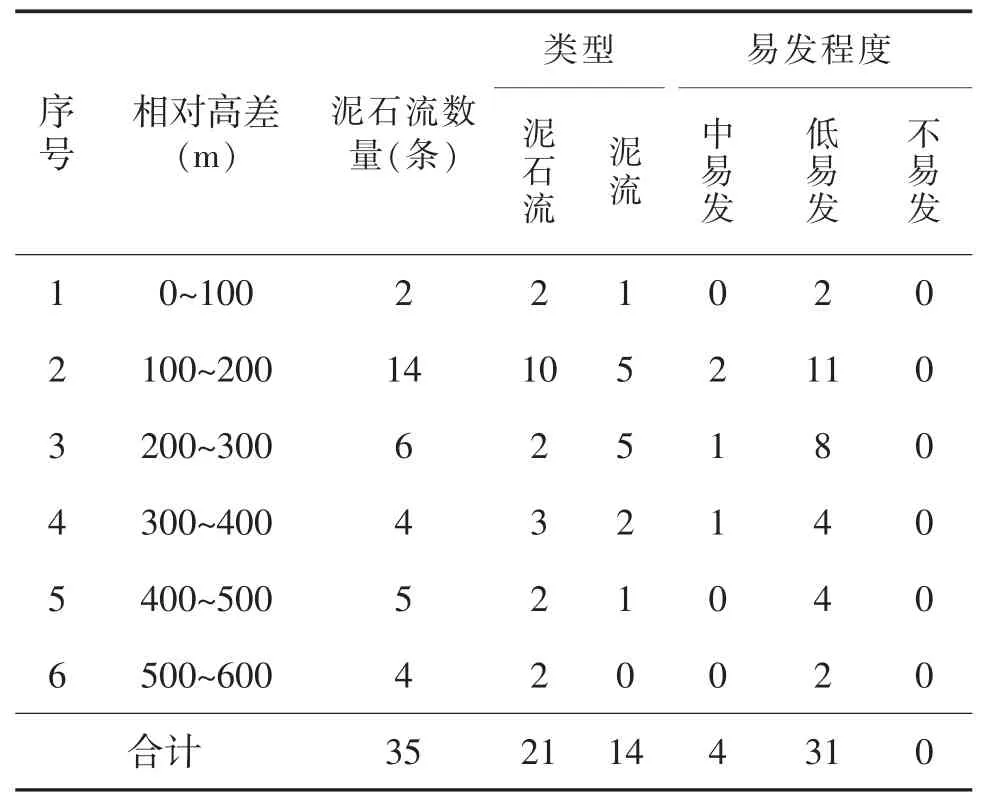

相对高差反映出流域内受内外地质作用地表被切割破坏的强度。区内泥石流发育区间集中在100~300 m,共发育泥石流16条,占总量的45.71%(见表4)。

表4 榆中泥石流相对高差统计

一般而言,相对高差较大的沟谷已经成型,侵蚀强度相对较低,而高差在100~300m之间多属壮年期,第四纪黄土覆盖较多,受流水、风力等物理、化学侵蚀作用,易引发两侧沟坡失稳,发生掉块、土溜等不良地质现象,从而转化为松散固体物质补给泥石流。但是从另一个角度来讲,相对高差作为沟床比降的分子,二者呈显著相关性,但沟床比降还受沟道长度影响,两者变化又有所区别。从理论上说,相对高差越大,能量越多,泥石流易发性更强,表4未考虑各区间实地面积的影响,导致数据间差距不明显。

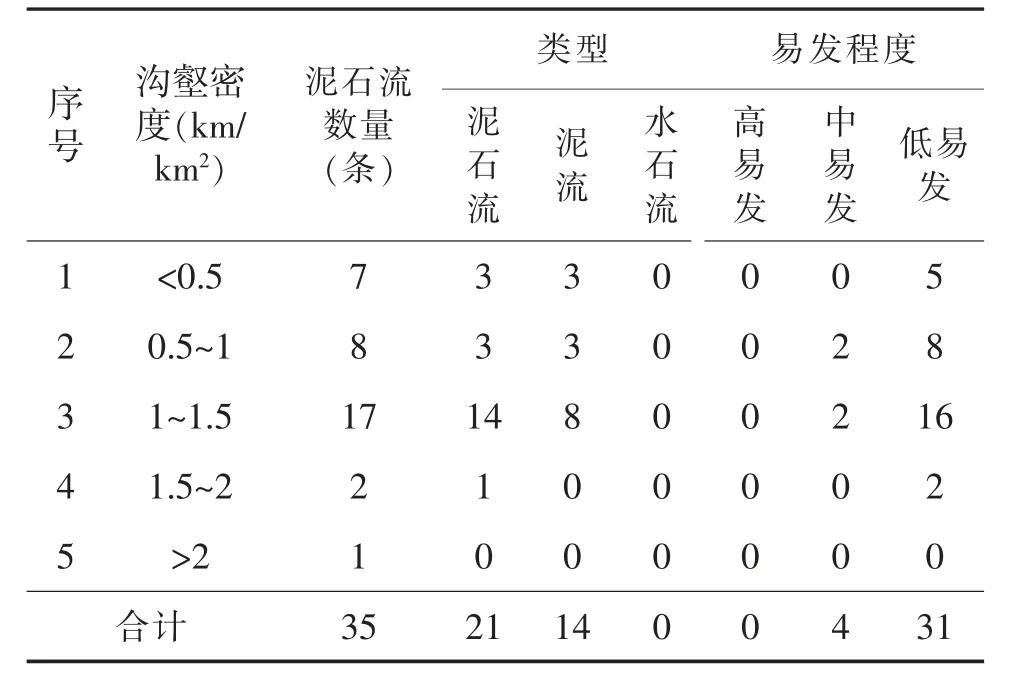

3.5 沟壑密度

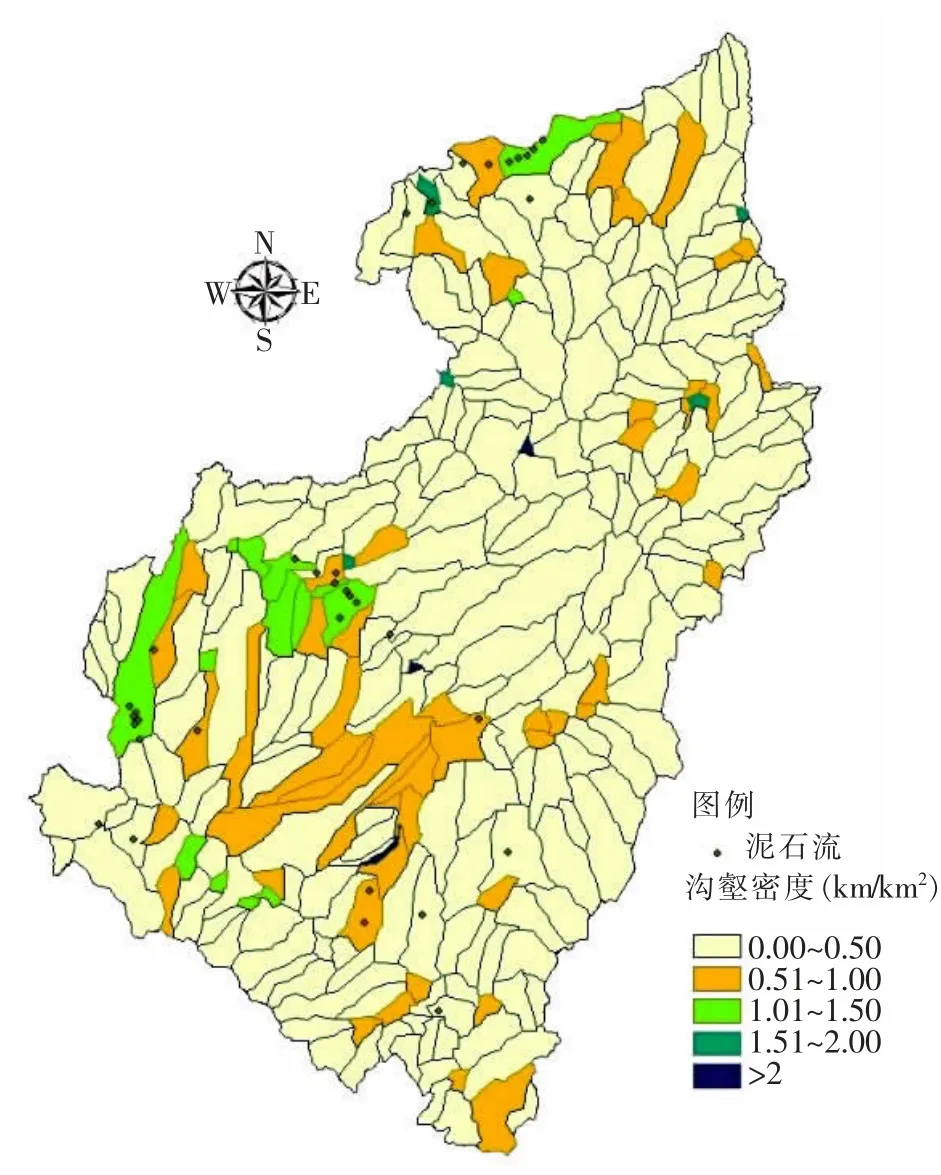

沟壑密度反映地形切割破碎程度,从表5看出,区内沟壑密度集中分布在0~1.5 km/km2内。由图2所示,工作区沟壑密度较集中在和平、银山、金崖和青城等地,地表破碎,水土流失严重,泥石流分布较多。在上述范围内,区间1~1.5 km/km2占主导地位,占比48.57%。

表5 榆中泥石流沟壑密度统计

图2 榆中县小流域沟壑密度分布

当沟壑密度进一步增加,泥石流发育出现急剧下降,根据图2分析是由于沟壑密度大于1.5 km/km2的范围占地面积较少,导致滑坡数量不高。

4 结论与讨论

(1)沟床比降对泥石流的影响呈正太分布,比降过高或过低都会使得泥石流的发生概率大大降低,榆中地区泥石流发育的沟床比降上、下界限值分别为100‰、200‰。

(2)泥石流发育的优势沟坡坡度在20°~30°和35°~50°,在榆中中部黄土丘陵区,提供泥石流固体物源最多的坡度处在20°~30°之间;北部青城和南部柴沟河支沟的基岩山区则处在40°~50°。

(3)流域面积对泥石流的影响也近似呈正态分布,流域面积在1~10 km2区间内泥石流数量较多。榆中地区泥石流沟谷发育流域面积的极限区间为0.1~70 km2。

(4)根据高程和能量的关系,泥石流易发性与相对高差大致呈正相关。

(5)榆中地区泥石流沟大多发育在沟壑密度为1~1.5 km/km2的区间之中,且在该区间内呈现出泥石流易发性随沟壑密度增加而增强的趋势。

——以怒江流域为例