孙建华“调神健脾”学术思想在持续性呃逆中的运用*

林芝颖 ,孙建华,2△,郭 静

(1.南京中医药大学第一临床医学院,江苏 南京 210004;2.南京中医药大学针药结合教育部重点实验室,江苏 南京 210023)

呃逆是由膈肌和其他呼吸肌痉挛性收缩引起的声门突然关闭而发出呃呃连声的病症,发作频率一般为4~60次/分钟[1]。其发生过程涉及传入神经,神经中枢及传出神经反射通路。传入神经包括迷走神经、膈神经和T6~T12 水平交感神经链,反射中枢包括C3~C5颈髓节段、延髓呼吸中枢、脑干网状结构和下丘脑,传出神经为膈神经、肋间伸经及迷走神经分支[2-3]。呃逆相关的神经冲动由神经递质介导,中枢性神经递质包括γ-氨基丁酸(γaminobutyric acid, GABA)、多巴胺、5-羟色氨(5-hydroxy tryptophan, 5-HT)等,外周神经递质包括去甲肾上腺素、肾上腺素、组胺等[3-4]。现代医学将呃逆时间超过48 小时定义为持续性呃逆[1],目前首选治疗药物是质子泵抑制剂,其他一线药物有氯丙嗪、甲氧氯普胺、巴氯芬和加巴喷丁等[5-6]。中医方面,针灸常用于呃逆的临床治疗。研究表明针灸可调控神经递质和迷走神经活动治疗胃肠疾病[7-8]。孙建华教授创立的“调神健脾”针法长期应用于消化系统疾病的治疗,其团队研究结果表明,“调神健脾”针法可通过调控脑肠肽,肠道菌群,神经通路等治疗功能性胃肠疾病[9]。基于上述理论,笔者在临床上发现一例结肠癌术后肠梗阻并发呃逆患者,西药治疗无效,故采用“调神健脾”针法配穴加减进行治疗。

1 呃逆的中医发病机制

古代中医将呃逆称为“哕”,多由外邪犯胃,饮食不当,情志不遂,正气亏虚等因素导致胃失和降,胃气上逆动膈冲喉而发病,根据不同的发病因素将其分为胃中寒冷,胃火上逆,气机郁滞,脾胃阳虚,胃阴不足五个证型[10]。近年中医专家对呃逆的发病机制加以补充,高阳等[11]认为五脏六腑皆令人呃,胃失和降,肺气郁痹,肝气郁积,心气逆乱,肾不纳气等五脏六腑受邪,均可导致气机升降乖违引起呃逆,治疗上以调节脾胃升降为主。谭滢[12]等认为胃肠道肿瘤本身或相关手术引起呃逆的原因主要为火邪,确立祛火治呃的治疗原则,强调清肝清胃、滋阴宣肺以降逆止呃。

2 “调神健脾”针法理论内涵

“调神健脾”针法是江苏省中医院针灸康复科孙建华教授传承著名中医针灸学家邱茂良教授治疗消化病“三宜”学术思想、全国名老中医盛灿若“健脾为要”理念,结合现代医学对功能性胃肠疾病“脑—肠轴”发病机制认识的基础上,总结出“心、脑神失调”为功能性胃肠疾病的关键发病因素,“调神、健脾、疏肝”为基本治疗原则,以“百会、印堂、天枢、足三里、上巨虚、三阴交、太冲”为主穴的功能性胃肠疾病针灸治疗大法,强调“调神”在消系统疾病治疗中的重要作用。既往临床经验表明,持续性呃逆常因患者情绪波动或精神刺激而诱发,且患者的精神心理状态与疾病进程密切相关,因此在遵循《灵枢·本神》:“凡刺之法,必先本于神”治疗原则的基础上,可采取“调神健脾”针法治疗持续性呃逆。

3 病例报告

3.1 患者情况

患者,男,61岁,2021年12月04日入院,主诉:腹痛呃逆1 天。病史:患者2021 年11 月19 日于我院行“右半结肠切除术”,术后好转出院,15天后突发腹痛腹胀,呃逆反酸,急诊查腹部CT 示:小肠不全性肠梗阻。急诊拟“肠梗阻;膈肌痉挛”收住入院。入院时见:患者神清,精神萎,腹痛腹胀,打嗝烧心,呃逆频率4~6 次/分,声短而频,音调适中,偶有恶心呕吐,无胸闷心慌,无恶寒发热,无咳嗽咳痰,纳可,寐欠安,大便3 日未行,无矢气,小便正常,舌淡红苔白腻,脉弦细。既往有“高血压病”、“腔隙性脑梗死”病史,无慢性呃逆病史。否认食物药物过敏史。

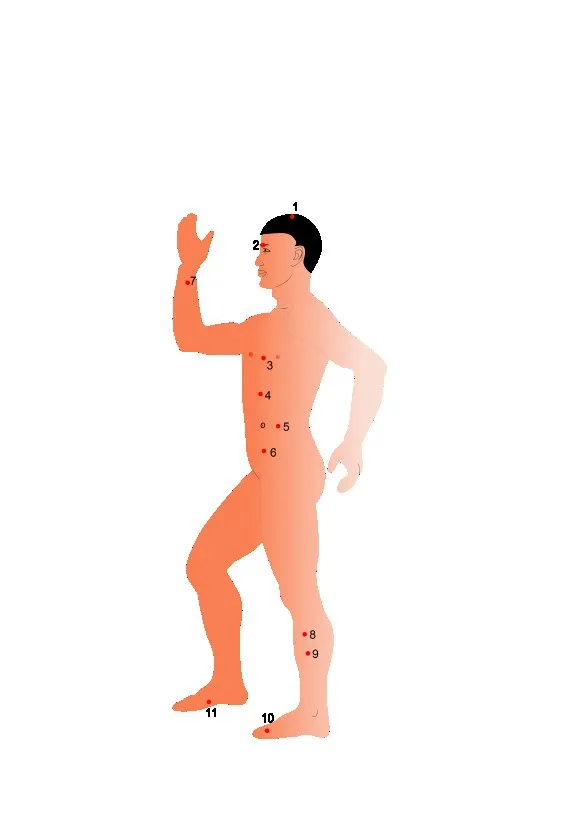

入院后予补液,抗感染、纠正电解质紊乱,抑制消化液分泌等治疗后,次日恢复排气,但呃逆症状未见缓解。2021年12月04日至2021年12月09期间,先后3次予异丙嗪25mg肌肉注射,治疗后呃逆可缓解3~4 小时,随后复发。患者因呃逆频频,入夜尤甚,严重影响睡眠及术后恢复,故考虑针灸治疗。

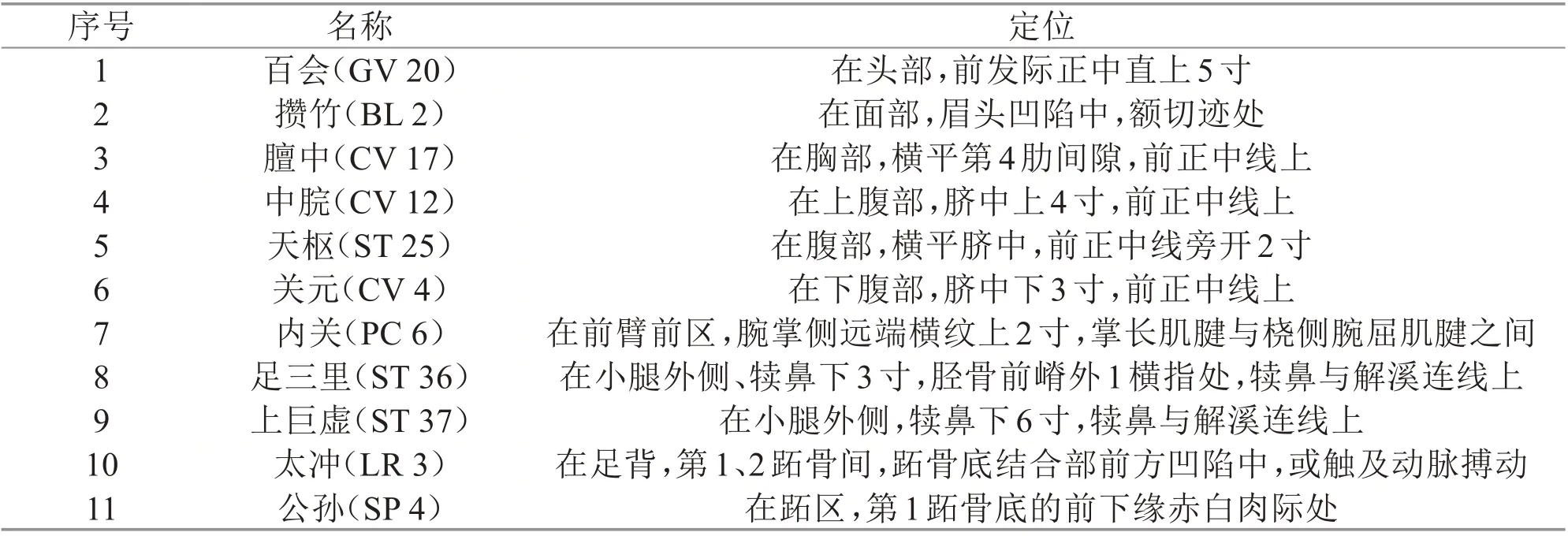

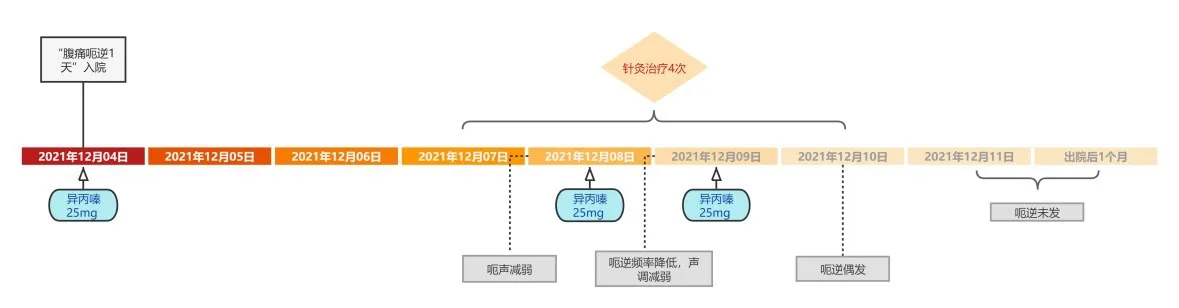

2021年12月07日首次针灸,患者已呃逆5天,根据患者症状、体征,辅助检查结果,结合舌脉,中医诊断为:呃逆(气机郁滞证)。治疗原则:疏肝健脾调神,和胃降逆止呃。主穴:百会、攒竹、膻中、中脘、天枢、内关、足三里、上巨虚、公孙。配穴:关元、太冲。穴位定位示意图及定位分别如图1,表1。

表1 穴位定位

图1 针灸取穴示意图

操作:攒竹予点按法强刺激后,进针,待得气后行捻转补法;膻中穴予点法30秒后行拇指单推法,向下平推,进针得气后行提插补法;中脘行按法,嘱患者腹式呼吸,呼气时术者拇指下按,吸气时抬起,抬起幅度低于下按,反复操作至按到穴位深层,随后进针得气后留针;余穴常规操作,诸穴留针30分钟。

治疗周期为2021 年12 月07 日~2021 年12 月10 日,共治疗4 次。首次针灸时,患者呃呃连声,音调适中,伴情绪焦虑,腹胀烧心,次日呃声明显减弱,随着针灸次数的增加,呃逆频率减少,声调渐低,治疗后三天呃逆停止,出院后一月随访仍未复发。治疗过程如图2。

图2 呃逆治疗过程

3.2 穴位配伍依据

百会为督脉穴,督脉入络脑,与足厥阴肝经会于巅顶,密切联系肝肾,先天之精藏于肾,《素问·脉要精微论》:“头者,精明之府”,《灵枢·海论》云:“脑为髓之海”,此患者长期疾病困扰,情绪低落,复因呃逆彻夜难眠,故取百会以健脑调神。此外,孙建华教授多年临证发现,呃逆患者常因精神刺激发病,随着病程时间延长,焦虑抑郁情绪进一步加重,进而影响疾病恢复,遵守《黄帝内经》:“治其神,令气易行”的宗旨,取百会以通督调神,总体调节患者情绪及睡眠,同时解除与情绪相关的病理因素,促进疾病向愈。

患者呃呃连声,影响进食及睡眠,对症治疗是解除患者痛苦的重要手段,经验效穴来自于针灸实践中总结的针对某种疾病有特殊治疗作用的穴位,攒竹为郑魁山教授治疗呃逆的经验穴,穴居足太阳膀胱经,足太阳膀胱经“从腰中,下夹脊,贯臀,入腘中”,五脏六腑之精气均输注于背部膀胱经,攒竹可通过背俞穴激发脏腑之气[13],现代解剖学也表明,攒竹穴下为滑车上神经及面神经[14],对攒竹穴进行强刺激时,可抑制延髓呼吸中枢向膈肌传导兴奋信号,抑制膈肌痉挛,缓解呃逆症状[15,16],故取攒竹宽膈降逆,解痉止呃。

呃逆病症气机上逆为主要诱因,故取“气会”膻中以宽胸利膈,降气止呃。此例呃逆患者结肠癌术后元气亏损,病位在里,属阴病、腑病;另外,呃逆虽责之膈中气机不利,但与脾胃升降失常关系密切。中脘为任脉穴,胃的募穴,任脉为“阴脉之海”,主治脏腑疾病及虚证,故取中脘调理脏腑,恢复脾胃升降,降气止呃。现代研究表明,迷走神经传入支分布在胃肠道[17,18],针刺中脘可能抑制迷走神经传入而缓解呃逆。

患者结肠癌术后并发肠梗阻,随即出现呃逆,肠腑气机闭塞可致胃气难下,因此通腑降气为重要治疗原则。《难经·六十八难》云“合主逆气而泄”,故在取穴方面,下合穴是重要组成部分。足三里、上巨虚分别为胃经和大肠经的下合穴,足三里可激发脾胃经气,扶正固本,降逆止呃;《素问·六微旨大论》:“升降出入,无器不有”,脏腑的气机升降出入相互联系,上巨虚通利肠腑,流通气机,有利于胃气通降,故针刺上巨虚一方面可通调肠腑,促进排气排便,另一方面有和胃降逆之功。天枢为大肠之募穴,足阳明胃经穴,足阳明胃经“循喉咙,入缺盆,属胃络脾”,其络属脏腑与呃逆病位关系密切,故取天枢可调理中焦脾胃气机,降逆止呃。腑病的治疗以合募配穴为主,天枢、上巨虚合募相配可调理肠腑,升降气机;中脘、足三里相配理气和胃,降逆止呃。

患者疾病初期呃声不断,气机上逆为主要病机,治疗上以降逆为主。冲脉主逆气里急,可用于治疗气机上逆之症。内关与公孙同为八脉交会穴,分别通阴维脉与冲脉,共治胃、心、胸疾病,呃逆病位在胸膈,故取内关、公孙相配可宽胸利膈,降逆止呃。

患者平日情志不舒,正气亏虚,故取太冲、关元疏肝理气,固本培元。诸穴合用,共奏补虚培元,调神理气,降逆止呃之功。

4 讨论

现代医学认为,呃逆的发生与神经反射环节异常相关,神经递质在反射弧中扮演重要角色。如GABA 可通过与GABAA受体结合,促进呃逆反射,与GABAB受体结合则抑制呃逆反射[19]。多巴胺作为非选择性肾上腺素能激动剂,广泛存在于大脑和肾上腺髓质、胃肠道神经丛和肠神经系统的外周。研究表明,使用多巴胺阻断药物,如甲氧氯丙胺和氯丙嗪可抑制呃逆反应,这证实了多巴胺是呃逆反射弧中的兴奋性神经递质[20-21]。5-HT是一种重要的中枢神经递质,大量存在于肠嗜铬细胞中,奥氮平为5-HT2A 受体拮抗剂,舍曲林抑制5-HT再摄取,利培酮主要作用于5-HT2A、5-HT1A、5-HT1C、5-HT1D 和D2 受体,研究表明这三种药物在治疗呃逆中均有效[21-22],表明5-HT在呃逆的神经反射中发挥重要作用。除此之外,外周神经递质如肾上腺素、去甲肾上腺素、乙酰胆碱、组胺等均被证明是参与呃逆反射的重要神经递质[23]。

大量研究表明,针灸可通过调节神经递质抑制呃逆反应。如孙建华教授团队证实针刺可明显降低肠易激综合征患者体内5-HT 水平[9],并且针灸对5-HT系统作用与5-HT基因多态性关系密切[24]。在一项针灸治疗术后肠梗阻的研究中表明,电针可抑制迷走神经背侧运动核中GABAA受体的表达,综上,电针可能通过抑制GABAA受体与GABA 的结合而抑制呃逆反射[7]。此外,针灸对于迷走神经的调节机制也是明确的,电针可影响大脑NTS、DMN、PVN 等迷走神经核团,激活迷走神经传出通路调节胃肠道运动[8]。因此,基于现代医学解释呃逆的针灸治疗机制可以神经反射通路为切入点。

中医方面,古人认为呃逆的核心病机在于胃失和降,胃气上逆动膈,治疗上以和胃降逆,宽胸利膈为主[25]。针灸配穴以远近配穴、上下配穴为主,取穴以任脉、胃经、心包经及肝经等牵连病位经脉腧穴为主[26]。此患者结肠癌术后并发肠梗阻及呃逆,由于肿瘤消耗,本身正气亏虚,又因情绪焦虑进一步加重病情,因此治疗上除了注重胃肠功能本身的调节,对症处理外,还应对患者的精神症状进行调节,解除部分病因。故整体的治疗原则以疏肝行气,和胃降逆为主,辅以调神健脾,益气温阳。胃肠道疾病为腑病,以合募配穴为主,取天枢、上巨虚通调大肠腑气;中脘、足三里和胃降逆;呃逆病症气机上逆为主要诱因,故取“气会”膻中以宽胸利膈,降气止呃;病位在胸膈,故取八脉交会穴之内关、公孙和胃降逆、理气宽胸。经验效穴来自于针灸实践中总结的针对某种疾病有特殊治疗作用的穴位,故本次取攒竹穴以对症治疗呃逆症状;取督脉与组厥阴肝经交会穴之百会以调神健脑,辅以足厥阴肝经之原穴太冲、关元疏肝理气,固本培元。诸穴综合作用,共奏补虚培元,降逆止呃之功。