野生油茶资源与引进品种的经济性状及脂肪酸组成对比分析

向婷婷, 孔庆博, 郑 倩, 丁春邦, 冯士令, 周莉君, 陈 涛

(四川农业大学生命科学学院,雅安 625014)

油茶(CamelliaoleiferaAbel.)是我国南方重要的木本油料树种,广泛栽培于南方的长江和珠江流域,与油棕(ElaeisguineensisJacq.)、油橄榄(OleaeuropaeaL.)和椰子(CocosnuciferaL.)并称为世界四大木本食用油料植物[1,2]。油茶籽油中不饱和脂肪酸高达90%以上,尤其是油酸,占总脂肪酸含量和其他营养物质的75%以上,与其他食用植物油相比,茶油不含芥酸、山嵛酸等难以消化吸收的成分,且含有维生素、植物甾醇、茶多酚、角鲨烯、类胡萝卜素等活性物质,长期食用,可以起到抗肿瘤、抗氧化、降血脂、抗菌消炎、预防冠心病和调节免疫力等作用[3-6]。目前,我国的食用植物油年消费量增加超过50%,对不饱和脂肪酸含量较高的优质食用植物油的需求明显增长,进口依存度占68%,而茶油作为优质健康的食用植物油其市场需求逐渐加大[7]。全国的油茶种植面积达到466.7万hm2,基本实现了规划的种植面积目标,但茶油产量仅65万t左右,还没达到国家规划的目标[8]。

为促进油茶产业发展,我国从2009年开展了油茶良种选育的研究工作,经过多年的努力,选育出了一大批品质优良的单株、家系和无性系,如“长林系列”和“湘林系列”[9],目前已被四川[10]、浙江[11]、河南[12]等省份大量引进栽培,但良种引种栽植后,由于地理、气候、土壤等因素,普遍存在挂果少、适应性差、长势弱、产量低、良种化程度低等现象,且大多数油茶林仍处于野生或半野生状态[13,14]。因此,要提高本地区油茶产量、实现油茶良种化、产业化发展道路,必须进行优质种质资源研究与发掘,培育和筛选适合当地气候生态条件的高产稳产的优良品种[15]。野生油茶在我国长江流域及其以南的低山丘陵地区广泛分布,由于长期的异花授粉、适应环境的自然选择,这些资源中不乏具有综合性状优良的资源,例如经济性状、病虫害抗性、特殊脂肪酸组成等,挖掘与利用这些优质野生遗传资源,有助于选育优良的油茶区域适应性新品种[16]。目前关于油茶种质资源的收集、研究主要针对油茶栽培品种,而对于野生油茶与引进品种的经济性状及脂肪酸组成比较研究报道较少,在一定程度上限制了野生油茶资源的开发与利用。

近年来,课题组积极开展野生油茶收集和保存工作,在四川雅安天全县建立种质资源圃,并对其进行评价筛选,目前已筛选出5株在四川雅安具有较好适应性和特异性状的野生油茶资源(TQYS6、TQYS17、TQYS18、TQYS20、TQYS21)[17],因此,本研究以课题组前期筛选出的5株野生油茶资源与雅安名山区九龙村引进的8个油茶品种(即长林27号、长林4号、长林40号、长林166号、长林23号、长林26号、长林53号、湘林210号)为材料,分析果实性状、经济性状及脂肪酸组成分等指标的差异,并运用主成分分析对其表现进行综合评价,为四川雅安野生油茶的开发与利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

2019—2020年,果实成熟期,采集四川雅安名山区九龙村引进的8个油茶品种(长林27号、长林4号、长林40号、长林166号、长林23号、长林26号、长林53号、湘林210号),每个品种分别选择生长较为一致,无病虫害的油茶植株3株。野生普通油茶(编号为TQYS6、TQYS17、TQYS18、TQYS20、TQYS21)为2019年课题组于四川省雅安市天全县油茶专家大院中筛选出的优质野生油茶植株。

1.2 设备与试剂

BT-124S电子分析天平,RE-2000B旋转蒸发仪,Agilent 7890B GC-5977A MSD气相质谱联用仪,SZF-06A粗脂肪测定仪。正己烷:色谱纯;氢氧化钾、石油醚(沸点30~60 ℃)、甲醇:分析纯。

1.3 方法

1.3.1 果实性状及经济性状测定

每株随机选取10颗鲜果,用电子天平测其鲜果重和鲜籽重,计算鲜出籽率(鲜籽总质量/鲜果总质量×100%);采用分辨率为0.01 mm的电子数显游标卡尺测量果径、果高、果皮厚度,计算果形指数(果高/果径)。将鲜籽用烘箱烘干,称干籽质量,计算干出籽率、鲜籽含水率、干出仁率。

干出籽率=干籽总质量/鲜果总质量×100%

鲜籽含水率=(鲜籽质量-干籽质量)/鲜籽质量×100%

干出仁率=干仁质量/干籽质量×100%

种仁含油率测定:采用SZF-06A粗脂肪测定仪,以石油醚为提取溶剂,在70 ℃水浴中索氏抽提8 h。

鲜果含油率=种仁含油率×干籽出仁率×干出籽率×100%

干籽含油率=出仁率×种仁含油率×100%。

1.3.2 脂肪酸组成测定

脂肪酸甲酯化[18]:取茶油100 mg,加入1 mL1 mol/LKOH-甲醇溶液,再在40 ℃的水浴锅中反应30 min,取出静置15 min,再加入2 mL正己烷,摇匀,静置10 min后取出上层清液,使用气相质谱联用仪进行GC分析。根据保留时间确定脂肪酸组成,采用峰面积以归一化方法计算各脂肪酸的相对含量。

气相色谱条件[19]:HP-5MS毛细血管柱(30 mm×0.25 mm×0.25 μm)升温程序:80 ℃保持1 min,以20 ℃/min升至160 ℃,保留1 min,再以20 ℃/min升至200 ℃保持1 min,再以5 ℃/min升至250 ℃保持5 min,分流比50∶1,载气为氦气,进样量为1 μL。

1.3.3 数据分析

所有数据采用平均值±标准差表示,利用Microsoft Excel 2016与SPSS22.0进行数据统计及分析。

2 结果与分析

2.1 野生油茶与引进品种的果实性状比较

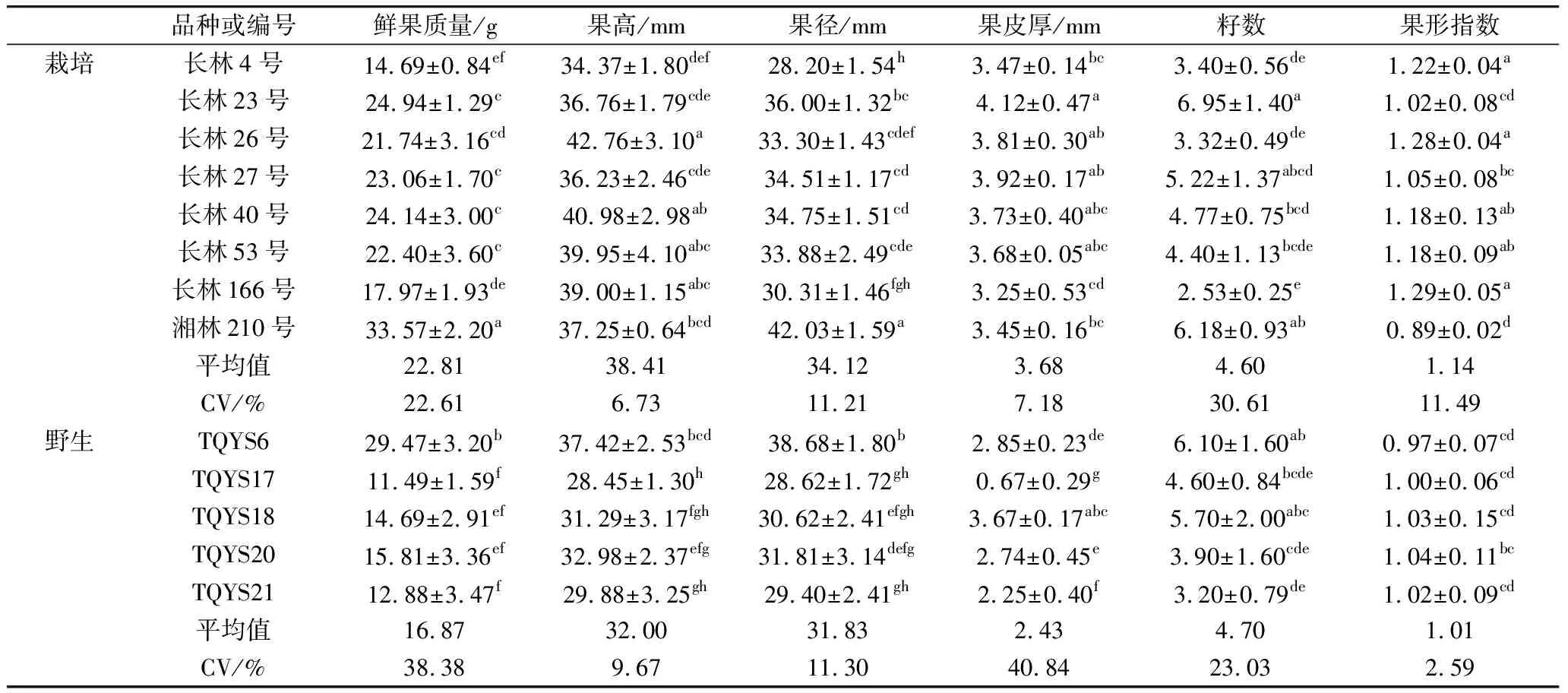

由表1可知,引进品种与野生油茶的果实数量性状存在显著差异(P<0.05)。引进品种的平均鲜果质量为22.81 g,其中最大为湘林210号,为33.57 g,最小为长林4号,只有14.69 g,而野生油茶平均鲜果质量为16.87 g,最大为TQYS6(29.47 g),最小为TQYS17(11.49 g),除TQYS6外,引进品种都显著高于野生油茶。果实的大小关系到木本油料树种的产量,通常用果高和果径来衡量。引进品种的平均果高为38.41 mm,长林26号具有最大的果高(42.76 mm),显著高于野生油茶;平均果径为34.12 mm,最大为湘林210号(42.03 mm),显著高于野生油茶,最小为长林4号(28.20 mm),与野生油茶TQYS17、TQYS18和TQYS21差异不显著。果形指数的大小决定了果实的形状,根据彭邵锋[20]的果形分类标准,引进品种中长林166号和长林26号果实为橄榄形,果形指数最大,分别为1.29和1.28,湘林210号果实为桔形,果形指数最小(0.89),而野生油茶的平均果形指数为1.01,果实都为球形,说明不同的引进品种间的果实形状差异较大,而野生油茶果实形状相对稳定。

果皮厚度与籽数决定出籽率的高低,且与油茶品种、果实大小和性状有关。引进品种的平均果皮厚度为3.68 mm,果皮厚度都显著高于野生油茶TQYS17(0.67 mm),而野生油茶的果皮厚度变异系数达到了40.84%,说明野生油茶的果皮厚度变异程度高,稳定性差。引进品种的平均籽数为4.60,野生油茶平均籽数为4.70,两者的变异系数都高,分别为30.61%和23.03%,而引进品种中籽数最多为长林23号(6.95),最少为长林166号(2.53),野生油茶中TQYS6籽数最多(6.10),TQYS21籽数最少(3.20)。

表1 野生油茶与引进品种的果实性状比较

2.2 野生油茶与引进品种的经济性状比较

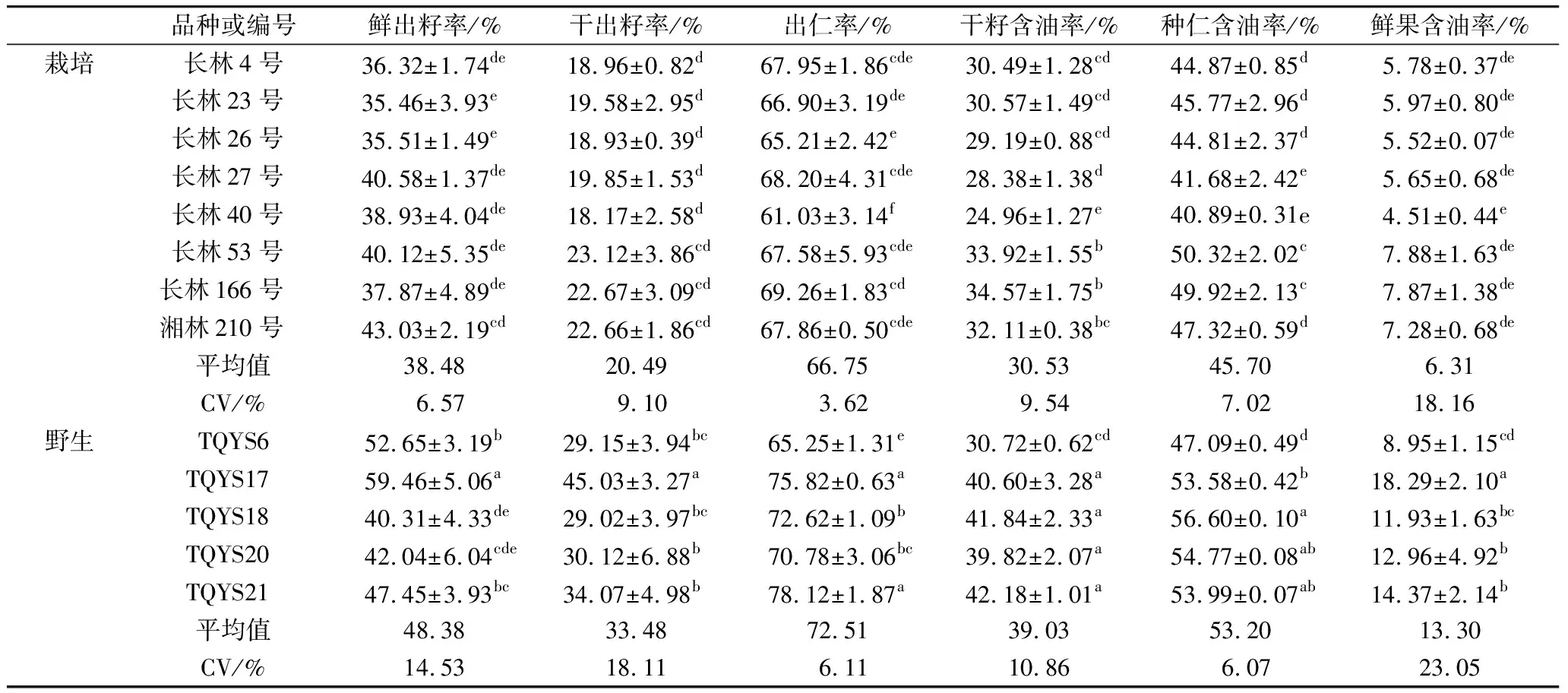

由表2可知,野生油茶与引进品种在经济性状存在显著差异(P<0.05)。引进品种的平均鲜出籽率为38.48%,其中湘林210号的鲜出籽率最高(43.03%),显著高于长林4号和长林23号,其余引进品种之间差异不显著,而野生油茶平均鲜出籽率为48.38%,其中TQYS6、TQYS17的鲜出籽率在50%以上,显著高于引进品种。引进品种的干出籽率为18.17%~23.12%,品种之间差异不显著,且都低于原产地,这可能由于原产地和引种地的气候、地理、土壤等环境因子的差异,导致在引种地表现出不同差异[21],野生油茶的平均干出籽率达33.48%,显著高于引进品种。引进品种的出仁率为61.03%~69.26%,平均为66.75%,最高为长林166号,最低为长林40号,野生油茶中TQYS17、TQYS18、TQYS21的出仁率达到70%以上,显著高于引进品种。

含油率是评价油茶选优的重要指标,引进品种的干籽含油率为24.96%~34.57%,平均为30.53%,其中最高为长林166号,最低为长林40号,野生油茶中除TQYS6外,其余野生油茶均显著高于引进品种;引进品种的种仁含油率为40.89%~50.32%,平均为45.70%,其中长林53号和长林166号最高,分别为50.32%和49.92%,均显著高于原产地,其余引进品种都低于原产地,这可能是自然条件或良种特性的差异而导致的良种稳定性不足[22],而野生油茶中除TQYS6外,其余野生油茶的种仁含油率都达到50%以上,且都显著高于引进品种;引进品种的鲜果含油率为4.51%~7.88%,引进品种之间差异不显著,而野生油茶中TQYS17、TQYS18、TQYS20、TQYS21的鲜果含油率达10%以上,显著高于引进品种。野生油茶在经济性状方面较引进品种品种有显著优势,说明野生油茶资源具有开发与利用的前景。

表2 野生油茶与引进品种的主要经济性状比较

2.3 野生油茶与引进品种的脂肪酸组成比较

由表3可知,引进品种与野生油茶在脂肪酸组成成分上没有差异,都检测出亚油酸,油酸,硬脂酸、棕榈酸,硬脂酸等成分,没有检测出对人体有害的芥酸和反式脂肪酸等,其中油酸、亚油酸是人体必需脂肪酸,长期食用可减少有害胆固醇在血管上的沉淀和积累,具有延缓动脉粥样硬化、预防心血管疾病和癌症,促进人体新陈代谢等重要作用[23,24]。此外,世界卫生组织(WHO)推荐的保健型营养油脂,要求其人体必需脂肪酸的亚油酸等多不饱和脂肪酸质量分数高于8.0%[25]。野生油茶与引进品种的平均亚油酸质量分数都在9.0%以上,其中长林40号与TQYS6的亚油酸含量最高,质量分数达到12.0%以上,显著高于其他品种的亚油酸含量;引进品种平均油酸质量分数为79.47%,最高为长林166号,为82.73%,野生油茶平均油酸质量分数为77.69%,最高为TQYS20,为80.43%,两者的油酸含量的变异系数都在2.00%左右,说明油酸含量相对比较稳定。引进品种平均棕榈酸质量分数为9.36%,野生油茶平均棕榈酸质量分数为10.48%;引进品种的平均硬脂酸质量分数为1.44%,最高为长林166号(2.09%),与野生油茶差异不显著;引进品种和野生油茶的平均顺-11-二十碳烯酸质量分数都在0.20%左右,除长林23号、TQYS20、TQYS21显著低于其余外,其余材料之间差异不显著。

近年来,国际营养学家提出油脂中饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸的最佳供能比为1∶6∶1[26]。引进品种的总不饱和脂肪酸质量分数为88.35%~89.85%,总饱和脂肪酸质量分数为10.47%~11.88%,变异系数为0.55%,说明引进品种的总不饱和脂肪酸含量相对稳定,而野生油茶平均总不饱和脂肪酸为87.71%,平均总饱和脂肪酸为12.29%。对比各供试材料饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸的含量,其中TQYS6的三类脂肪酸比例最接近最佳供能比1∶6∶1。因此,野生油茶的不饱和脂肪酸含量显著低于引进品种,但野生油茶的油脂组成结构更加合理。

2.4 主成分分析

对野生油茶与引进品种的果实形状、经济形状及脂肪酸组成共17个指标进行主成分分析。由表4可知,前3个主成分的累积贡献率为84.223%,基本能反映油茶的主要信息。第1主成分贡献值最大为47.255%,主要代表指标有鲜果质量(-0.720)、果高(-0.902)、鲜出籽率(0.707)、干出籽率(0.940)、干出仁率(0.914)、干籽含油率(0.912)、种仁含油率(0.835)、鲜果含油率(0.979),主要反映的是油茶果实大小及经济性状;第2主成分贡献值为21.897%,代表指标有籽数(0.734)、果形指数(-0.670)、亚油酸(0.823)、油酸(-0.809),主要反映果实外形及不饱和脂肪酸含量;第3主成分贡献值为15.070%,代表指标有果径(0.577)、硬脂酸(0.650),主要反映茶油饱和脂肪酸含量。

表3 野生油茶与引进品种的脂肪酸组成及质量分数比较/%

表4 主成分分析因子载荷、特征值及方差贡献率

以第1主成分得分为横坐标,第2主成分得分为纵坐标得到主成分分析二维排序图(图1),可以直观地看出各品种在前2个主成分上油茶果实经济性状及油脂品质分布状况,主成分得分越高品质越好。由图1可知,第1主成分表现排序为TQYS17>TQYS21>TQYS18>TQYS20>TQYS6>长林166号>长林4号>长林53号>长林27号>湘林210号>长林23号>长林26号>长林40号,5株野生油茶在果实经济性状方面表现居前5,引进品种中,长林166号表现较好,长林40号最差,其他品种居中。第2主成分表现排序为TQYS6>长林40号>TQYS17>湘林210号>长林27号>长林23号>TQYS18>TQYS21>长林53号>长林4号>TQYS20>长林26号>长林166号,长林40号、TQYS6和TQYS17在油脂品质方面表现最好,长林166号表现较差,其他品种居中。总体来说,野生油茶不仅经济性状表现突出,其油脂品质方面上与引进品种差异不大,有针对性的选择和利用其特异性状,培育大果型、含油率较高并且含有对人体健康更加有利的脂肪酸的品种,有助于油茶产业的发展。

图1 第一主成分与第二主成分的二维散点图

以各主成分的贡献率为权重,计算出各品种的综合得分,并根据综合得分进行排序(表5)。综合得分从高到低依次为TQYS17>TQYS21>TQYS18>TQYS20>TQYS6>湘林210号>长林27号>长林53号>长林166号>长林23号>长林4号>长林40号>长林26号。因此,野生油茶在果实经济性状及茶油脂肪酸方面综合表现比引进品种较好,引进品种中湘林210号表现最好,长林26号表现最差,其他品种居中。

表5 野生油茶与引进品种的综合评价及排名

3 结论

野生油茶与引进品种在果实性状,经济性状及脂肪酸组成上存在显著差异(P<0.05)。在果实性状上,引进品种的果实大,果实形状变异丰富,主要以卵形为主。野生油茶鲜果质量变异系数达38.38%,选择潜力更大,果实大多都是球形,相对稳定。在经济性状方面,野生油茶的鲜出籽率、干出籽率、出仁率、干籽含油率、种仁含油率、鲜果含油率最高分别为59.46%、45.03%、75.82%、41.84%、56.60%、18.29%,其中野生油茶的鲜果含油率是引进品种的2倍以上。

野生油茶与引进品种在脂肪酸组成成分上无差异,都含有油酸、亚油酸、硬脂酸、棕榈酸、顺-11-二十碳烯酸等成分,但在含量上有显著差异。此外,引进品种的平均不饱和脂肪酸质量分数达89.20%,而野生油茶的平均不饱和脂肪酸质量分数为87.71%,但野生油茶中TQYS6的饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸的含量比例最接近最佳供能比,结构更加合理。

野生油茶果实小,果皮薄,且出籽率与含油率都极高,脂肪酸组成合理,相对比例较为稳定,其综合表现相比引进品种较好,具有开发利用前景,能为良种筛选及培育提供资源。