舒伯特《小夜曲》的风格特点研究

周竹青(青岛大学音乐学院)

《小夜曲》是奥地利作曲家舒伯特创作的艺术歌曲集《天鹅之歌》中的第4首作品,广为流传且具有代表性。为了更深入地理解这首作品,并从中体会舒伯特艺术歌曲的创作手法和魅力,本文将对它的风格特点进行研究。

一、生平与创作

弗朗兹·舒伯特(F.schubert,1797—1828),19 世纪奥地利著名作曲家。他作为古典主义音乐与浪漫主义音乐的重要桥梁,作品在管弦乐、室内音乐、钢琴音乐,尤其是艺术歌曲方面作出了开创性的贡献。在其短暂的创作生涯中,作品总数近1000 首,代表作品有《鳟鱼》《魔王》《菩提树》《美丽的磨坊女》《d小调弦乐四重奏》等。在《牛津音乐史》一书中也给予他高度的肯定“就乐思与体裁不如莫扎特,就音乐的结构能力逊于贝多芬,但诗意的表现和暗示是前两者所不能及的。”舒伯特的艺术歌曲旋律十分抒情,和声丰富大胆,伴奏极富创造力。本文以他很有代表性的艺术歌曲集——《天鹅之歌》中最耳熟能详的第四首作品《小夜曲》为例,深入分析该曲的风格特征,进而了解舒伯特的晚期创作风格。

二、风格特点

(一)创作背景

《天鹅之歌》完成于1828 年,也是舒伯特短暂一生的末年,可谓是其不朽的绝笔之作,创作技法成熟。整部歌曲集由14 首艺术歌曲组成,于舒伯特逝世后的第二年出版。诗词选择不甚严格,分别采用了路德维希·莱尔斯塔布(Ludwig Rellstab)、海因里希·海涅(Heinrich Heine)和约翰·加布里埃尔·塞德尔(Jobann Gabriel Seidl)三位诗人的诗歌,其中《爱情的信使》《春天的渴望》《小夜曲》《孤居》《在远方》以及《告别》前6 首的歌词来自莱尔斯塔布;《阿特拉斯》 《她的肖像》 《渔家少女》 《城镇》 《在海边》和《幻影》6 首来自海涅;最后1 首《信鸽》则来自塞德尔。歌曲集中的每首作品都有其各自独立的主题,情节上相互之间没有太大的联系。

《小夜曲》作为其中第4 首作品,也是舒伯特最著名的艺术歌曲代表作之一。歌曲的歌词句句温婉动人,如泣如诉,语言朴素却饱含深情。诗词的意境也为整首曲子的感情基调做好了铺垫:皎洁的月光下,夜莺在歌唱,一位年轻的男子弹拨着手里的乐器,对着窗前的心上人吐露出心中的爱意。正是在这样的诗词启发下,舒伯特创作出了这首传世之作,深受人们喜爱。

(二)风格特点

1.曲式结构

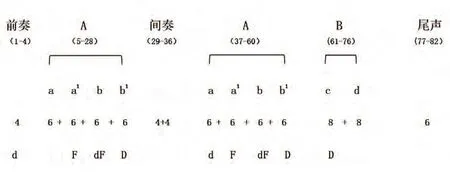

《小夜曲》是一首主副歌形式的单二部曲式结构,大小调交替发展,3/4 拍(见图1)。

前奏部分(第1-4 小节)由钢琴用跳动的双音形式模仿拨弦乐器典型的伴奏音型,和声呈柱式展开,开放于d 小调的属和弦上。A 段(第5-28 小节)为四乐句乐段,6+6+6+6 方整性结构,中途有向关系大调以及同主音大调转调,收拢于D 大调。第一乐句(a 句)在d小调上展开,整句的和声连接依次为t—s6—D7—t—D7—t,最后两小节钢琴弹奏的连接与歌声呼应。a1 句是a 句的平行变奏,调性转为明亮的关系大调(F 大调),推动音乐进一步发展,以不完满终止结束。b 句回到d 小调上展开,和弦终止于属功能组的DT Ⅲ级和弦。

图1 曲式结构(图片来源:百度图库)

b1 句是b 句的平行结构,调性转为同名大调D 大调,运用D—T—S—T—D—T 的和弦连接,终止于D 大调的主和弦。间奏(第29-36 小节)运用了之前的音乐材料形成两个乐句规模的4+4 平行结构。随后(第37-60 小节)是A 段的简单重复。

B 段(第61-76 小节)副歌形式,由两个对比乐句组成,8+8 方整性结构,继续在D 大调进行的单一调性乐段。

c 句由属和弦向下属方向离调,将旋律推向全曲的高潮。

d 句以完满终止的形式收拢于D 大调上。尾声(第61-82 小节)采用了间奏的材料构成一个新的乐段,最后在原材料的基础上以补充终止的形式完满结束在D 大调的主和弦上。

2.旋律

该曲旋律柔美而又婉转,以抒情为主,整体篇幅不长,乐句短小精致,较多地使用了华丽的装饰音,追求梦幻、自由的旋律进行,更加主观地反映出作曲家自身的情绪情感。

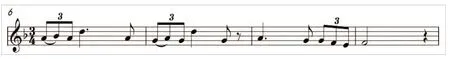

乐曲A 段的旋律声部(见谱例1)规律地使用三连音和附点四分音符的节奏,级进和大跳的对比,以及紧接着的下行式旋律线条完成了这一主题乐句。该主题贯穿全曲,旋律舒缓、张弛有度,营造出夜晚缓慢、寂静的氛围以及内心深处的深切倾诉。这样的旋律在全曲不断重复,强化了旋律的印象,增强了对整首乐曲的引领作用且具有对称性。

乐曲B 段副歌部分(见谱例2)由附点音符的连续进行打破了之前的旋律风格,张力突然增加,情绪随之也激动起来,将音乐推向高潮。旋律呈波浪式起伏,用跳进波动的旋律线条展现作曲家对爱的渴望和期待,优美而又感人至深。之后,随着三连音和附点四分音符的再次回归,旋律节奏逐渐放宽,归于平静。

3.节奏

(1)三连音

作品中三连音的节奏型运用尤其广泛。这种节奏使一拍中的每一个音点都得到了强调,在慢速中增强了音与音之间的张力,加之三连音本身就具有流动性,使得旋律更加从容不迫,优美动听。如乐曲贯穿始终的主题(见谱例1),级进的三连音通过下行二度的模进,不断深化着这一主题,使音乐层层递进,娓娓道来。

(2)附点节奏

附点节奏也被大量地运用到了作品中,如乐曲第6-8 小节(见谱例1),以右手连续三个小节的附点四分音符音型,产生一种延绵向前的推力,推进音乐发展的同时,又像是表达着作曲家内心深切倾诉的强烈愿望,富于歌唱性,耐人寻味。

4.调式调性

舒伯特在《小夜曲》的调性上并没有做过多的文章。从头至尾主要以d为调的主音,同主音转调(d—D)三次。第一主题以d小调开始,第二主题交替到D大调,形成调式上阴暗与明亮的对比,带来两种不同情绪的主题性格,从而集中凸显了调式明暗变化的色彩感。这种调式色彩的变化也是重要的和声色彩变化要素之一。

5.和声

(1)变格进行

变格进行(S-T)最常用的方式是在乐曲的结构补充处,作为色彩性的音乐补充。然而,舒伯特在该曲中多次利用S-T 这个上五度的和弦变格进行作为转调,尤其是转调模进的和声动机语汇,作为建立调性的和声进行。例如,第33-34 小节(见谱例3)S46—T 和第57-58 小节S—T 的和声进行,均为D大调背景下的变格进行,后面紧接着调式都交替到了d 小调。这样的变格进行不仅完成了调性的确立,而且带来了音乐上更加丰富的色彩变化。

(2)副属和弦

谱例1

谱例2

舒伯特在和声上也运用了副属和弦。例如,第65 小节中第一转位的副属七和弦D56/TS Ⅵ,并在D56/TS Ⅵ上将该句推向高潮,充分发挥了这个不协和和弦的倾向性及紧张感,在增强了动力发展的同时,也丰富了和声语言。所在乐句第65-68 小节的和声连接为D56/TS Ⅵ—TS Ⅵ—S Ⅱ46—TS Ⅵ。

(3)副三和弦

乐曲中第17-20 小节和第49-52小节的和声进行为D7—t—TS Ⅵ—DT Ⅲ,三级和弦的加入,增添了和声的色彩感。也因其有着主属和弦共有的特点,使之作为之后紧接着出现的转为F大调后原位属七和弦的连接桥梁也是再合适不过的。第73-76 小节和声连接为t—S Ⅱ6—D7—T,在主属和弦中,加入副三和弦第一转位代替下属和弦的连接地位,利用其功能上强烈的不稳定性以及调式上的特殊性即小调色彩,更能充分强调出音响效果的对比性。可见,舒伯特在创作后期,对副三和弦S Ⅱ、DT Ⅲ、TS Ⅵ的使用是有所侧重的。

6.伴奏织体

在舒伯特的艺术歌曲作品中,他有意识地把钢琴伴奏、和声等因素提高到与旋律和诗歌同等重要的地位,给诗歌的周围一种力量。

《小夜曲》中通过重唱式织体、流动式织体等伴奏织体,一方面起到提示场景,传达诗歌意境的作用;另一方面又起到把歌曲的各个部分组合起来,达到使音乐完整统一的作用。

(1)重唱式织体

重唱式是指两个以上声部以节奏相同或节奏不同进行演唱,类似于合唱中男女声部的重唱,在一句旋律的后面加入带有部分旋律的钢琴声部演奏。这种创作手法主要是用来加深作者想要突出的情绪和构建的氛围。舒伯特常常用这种手法进行抒情创作。

在《小夜曲》中的第7-10 小节(见谱例4)以及第13-16 小节中都有体现。在这两处乐句中,伴奏声部的重唱通过与旋律声部高低八度的对比,给音乐赋予了差别的动力感,并在对比中得到深化。

(2)流动式织体

这首作品中也广泛运用了流动式织体。通过来回流动的分解和弦作为伴奏织体的形式,衬托出音乐旋律的流动性。如谱例3 中低声部柱式和弦的反复交替进行,抑或是谱例4 中钢琴伴奏右手部分分解和弦的来回推进,都利用了八分音符的来回波动,将柔和而又幽静的夜色勾画得淋漓尽致。同样的音型无休止的贯穿在整首乐曲之中。

(三)钢琴伴奏

在舒伯特的艺术歌曲中,钢琴伴奏的重要性是不可小觑的,甚至可以说达到了与旋律比肩的地位。他改变了以往钢琴伴奏仅仅以节奏衬托声乐的形式存在的局面。在他的艺术歌曲中,钢琴伴奏与旋律声部同样重要,摆脱了一直以来的从属地位。钢琴伴奏和声乐演唱者相辅相成、不分主次,在艺术歌曲中体现着自身的价值。

但同时,它又有着自身的独立性,这一点在后来的作曲家舒曼、勃拉姆斯等人的作品中,都不难看出深受舒伯特作曲手法的影响。

谱例3

谱例4

在舒伯特的笔下,钢琴伴奏充分发挥了形象塑形以及环境烘托的作用,使单一线条的歌唱旋律更加丰满而立体,几乎还原了诗歌原貌。在全曲开头的引子部分,钢琴声部以d 小调柔和、暗淡的色彩进入,其中,伴奏部分右手以连续的八分音符柱式和弦断奏的形式,模仿弹拨乐器六弦琴,营造出诗中意境,为整个乐曲的氛围奠定了基调,仿佛听者可以看到月光皎洁之下,一个弹奏乐器的青年的身影跃然出现。同样,8 个小节的间奏以及最后6 个小节的尾声似乎是对歌声的回应,即使没有歌词,亦能起到补充音乐旋律所无法展现的隐形色彩和深意,表达未尽之意。

不仅如此,钢琴伴奏还为演唱者提供了音高、速度等的参照。在伴奏的同时,还大大丰富了音色,避免了声乐演唱的单调性。

此外,在演唱歌词、旋律的过程中,钢琴伴奏通过音色、音量、速度、调性等技巧的处理与歌者相互配合,相辅相成,能更好地激发演唱者内心的情感,达到更有感染力的音乐效果,也让听众获得更饱满、多彩的视听体验。

三、结语

通过对作曲家生平与创作的梳理,以及对《小夜曲》音乐本体的分析,我们可以看出,该曲的曲式结构规整,旋律抒情、富有特色,调式调性对称统一、强调明暗对比,节奏擅用三连音和附点节奏,和声色彩丰富,对钢琴伴奏高度重视且富有开创性,展现出了作曲家晚期独特的创作风格特点。同时,它能使人们更加深入地了解舒伯特这首家喻户晓的艺术歌曲的魅力所在。