深静自得 寄兴高远

——戴本孝《陶渊明诗意山水屏》的隐逸思想

陈曦(宁夏书画院(宁夏美术馆))

明末清初,文学和艺术方面都充分反映了这一时期的社会情况,具有鲜明的时代特点。当时,许多正直的知识分子,在国破家亡之时,选择隐居不仕、遁迹山林。他们清贫自守,保持人格与精神的独立,并以其卓越的学识才智,精研诗文书画,通过艺术作品抒发隐逸思想,传达出一种民族气节。戴本孝便是其中颇为突出的一员。

戴本孝,字务旃,小名戊,有名殷礼,号鹰阿山樵、迢迢谷老樵、天根道人、守砚庵主等。明朝天启元年(1621)生,安徽和州(今和县)人。他一生性喜交游,工诗文、善书画。早期有学习吴门沈周、文徵明的痕迹,后由明溯元,重点师法倪瓒,其山水画以“渴笔焦墨”称誉画坛。

戴本孝所创作的《陶渊明诗意山水屏》现藏于扬州博物馆,此屏共十二幅,分别是:《林园皆谈图》 《松风咏雪图》 《松下饮酒图》 《东院青松图》 《堂前抚琴图》《虚舟纵逸图》 《守拙归园图》 《秋菊佳色图》 《斜川游乐图》 《吾爱吾庐图》《逸峰遥瞻图》 《结庐深山图》。绢本设色,纵189 厘米,横53 厘米。此屏是根据东晋末期著名诗人陶渊明的诗句而创作的,他的山水田园诗就是隐逸思想指导下的产物,其诗句中的隐逸形象十分丰富,大部分都是描述诗人饮酒、怀古、赏菊、游乐、耕读等闲淡雅致的田园生活,并抒发了其对自然的热爱和归隐田园的决心。而这些正是和戴本孝的隐逸思想相契合,此条屏不仅充分表现出了他枯寂淡远的绘画风格及笔墨技巧,也揭示出他独特的人生际遇和精神内涵。

一、作品题材传递着归隐山林的超脱情怀

陶渊明,名潜,字元亮,私谥“靖节”,世称靖节先生,浔阳柴桑(今江西省九江市)人。东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。他是中国第一位田园诗人,也被誉为“古今隐逸诗人之宗”。他是“长久以来,文人士大夫凡有弃俗世名利之追逐而归隐,并以诗酒自娱者尊崇的典范”。他所做的诗句大致可分为三种,分别是饮酒诗、咏怀诗、田园诗。而戴本孝所创作的《陶渊明诗意山水屏》正是依据陶渊明的诗作来立意、构思的。他曾在《守拙归园图》的跋文题曰:“靖节先生诗三百篇而后,可谓逸响。余终身诵之,今复以六法代为笺注,亦前人所未有也”。并且每幅作品必作题跋,除了用诗句题补画意外,还会发表自己对绘画的见解或者人生体悟,以传达他内心的情绪和寄托。

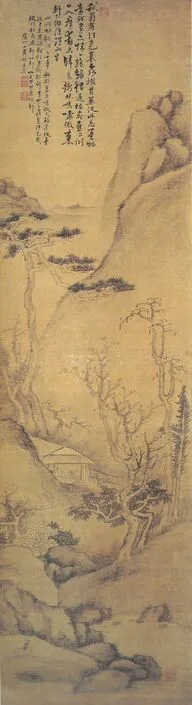

图1 《松下饮酒图》(图片来源:明清安徽画家作品选)

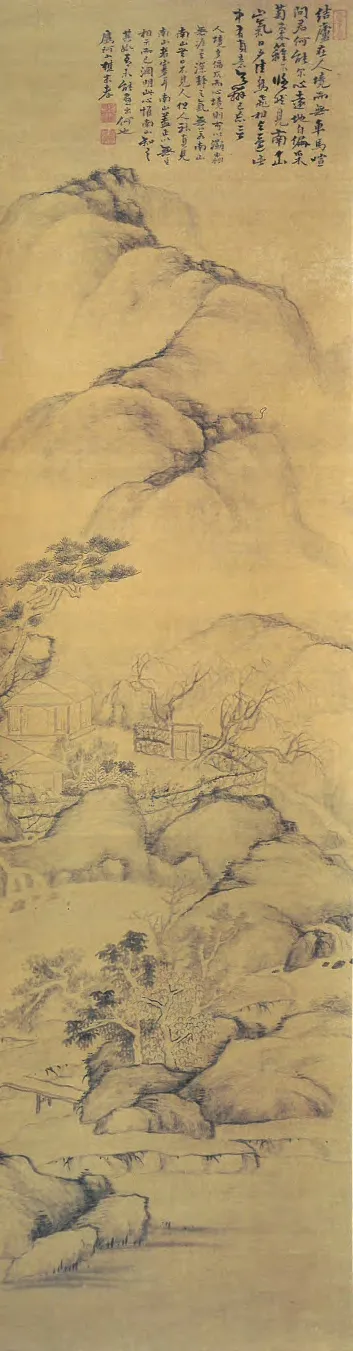

图2 《东园青松图》(图片来源:明清安徽画家作品选)

图3 《守拙归园图》(图片来源:明清安徽画家作品选)

图4 《秋菊佳色图》(图片来源:明清安徽画家作品选)

十二条屏中的《松下饮酒图》(如图1)、《东园青松图》(如图2)、《秋菊佳色图》(如图4)、《结庐深山图》分别引用了陶渊明《饮酒二十首》中的第十四、第八、第七和第五首诗,“故人赏我趣,挈壶相与至” “吾生梦幻间,何事绁尘羁” “泛此忘忧物,远我遗世情” “结庐在人境,而无车马喧”。戴本孝对以上四首诗分别有跋文:“举世颠倒,迷恋外物,以致失其身者多矣,皆缘我见不能除耳。我尚无有,何况于物,渊明达道之言,寄深味于酒中,其趣非故人不知见赏也” “渊明《饮酒》之八章,复以青松自比,由于托根,卓然独秀,彼靡靡之众草,何堪自见,终归殄瘁而已。托孤松而盘桓,而叹尘绁之误人生平也。渊明岂世沉湎者等哉,谓之众人皆醉而渊明独醒可也” “此渊明《饮酒》之七章,极欲摹此啸傲之致耳。彼优从中来,遇酒辄饮,遇饮辄醉,遗失之感,岂得已哉。讽引秋菊,兴也,比也,此生其甘息机耶”“人镜多逼仄,而心境则可以灏淼无涯。其深静之气无若南山,南山无日不见人,但人能见南山者寡耳”。观四幅作品山势连绵、古松苍崖、流水潺潺、茅屋草舍,或与挚友对酒畅饮,或结庐深山独自饮酒,或饮酒赏菊,或归隐田园采菊赏景。不仅让观者跟随戴本孝的笔端进入这宁静、清幽的画境,领略那繁木林荫之下凉风习习的惬意、对饮畅聊的欢愉,同时也尽显画家内心对归隐山林的期盼和向往。

《吾爱吾庐图》引自陶渊明咏怀诗中的《读山海经》首章,“众鸟欣有托,吾亦爱吾庐”。到孟夏,耕种既毕,收获尚早,正值农闲,无论是庐舍主人还是堂前卧着的青牛都是一样的悠闲自得。深情专注的诗人正在翻看《山海经》,顷刻间已随书中人物出入往古、周游世界,这是何等快乐。戴本孝有跋文:“诗画之理,声形兼至,渊明《读山海经》凡十三章首章其发端焉,后则列著图中所载,当必感时括事为然也。古今宇宙,何所不有,随时旷览,聊以为乐,耕读相资,固当如是,千载有同情也。”

《守拙归园图》(如图3)引自陶渊明田园诗《归田园居·其一》。戴本孝题云:“首图其归田园诗,鸟恋旧林,鱼思故渊,俱足徵其本志所在,知人论世之学,安可不审也。笔墨寄意于言象之外,负真赏之皙者,庶足语此”。观此图意境深邃,层山峻岭,村舍隐现,茅楼庭院,小桥流水,垂柳桃花……一派江南山水风光,令人神往。归园人漫步田间小道,似吟诵:“少无适俗韵,性本爱丘山……”除《守拙归园图》之外描绘田园乡间之乐的还有戴本孝创作的《堂前抚琴图》 《逸峰遥瞻图》,两幅作品分别选用了陶渊明的《和郭主簿》诗两首。

除此之外,戴本孝又选取了陶渊明的诗《答庞参军》 《癸卯岁十二月中作与从弟敬远》 《和戴主簿》和《游斜川》,分别创作了《林园谐谈图》 《松风咏雪图》 《虚舟纵逸图》 《斜川游乐图》。这十二幅条屏乃是戴本孝晚年的精心力作,并有题跋曰:“渊明赋是诗,年甫三十有七,其身世之感,形于吟咏乃若此,岂他人所能知也。今年余将七十,追忆千载写其风概企影,当复何如也”。在中国文人心目中,陶渊明永远是一个最高人格的象征,“他的生活方式和风格是简朴的,令人自然敬畏”“他的生活也像他的诗一般那么自然而冲和”。他嗜酒,“我醉欲眠,卿且去”,正如戴本孝画中跋云:“寄深味于酒中,其趣非故人不知见赏也。”戴本孝敬慕陶渊明,敬佩他的人生哲学,向往他的世外生活,因此一生隐匿山谷,不求仕进,不求闻达于世。这十二幅画作,虽是写陶之诗意,莫不寄寓着画家的隐逸思想。

二、点景人物及画面情境传递着隐逸思想的丰富内涵

《陶渊明诗意山水屏》中的隐逸思想不仅表现在作品题材上,也表现于点景人物的安排。《林园谐谈图》,近处坡石、板桥、曲径、溪流,远处峰峦耸立,树木葱葱,修竹芃芃,茅屋隐现。陶渊明与庞参军款然相对,拱手践行,依依惜别,因为二人相交深厚,所以一旦分离,就无法扯断联络感情的纽带。诗人自己是立志归隐之人,没有俗务缠身,不会因公事四处奔走,而朋友却要远离自己而去,从此天各一方,因此希望离别后能常通音讯,以释遥念。戴本孝其自序云:“三复来贶,欲罢不能,款然良对,忽成旧游,辄为往复之义,且为别后相思之资”。此情此景,不仅让戴本孝羡慕不已,也可能是戴本孝自己隐居生活的一个侧面。

《松风咏雪图》,作品以简练的笔法勾画出叠嶂层岭,左侧坡石中一棵古树傲然挺立,枝苍叶凋,树的后方斜生出的古松及杂树,在风雪的映衬下保留着最后一抹颜色。杂木丛篁微掩柴扉,茅堂中,主人对雪吟诵。整个画面给人一种肃穆、宁静、安逸的气氛,充分表明了两位作者(陶渊明、戴本孝)甘于寂寞、遁世逃俗、回归自然、返璞归真的意趣。

《松下饮酒图》(如图1),古松苍崖、溪流飞溅,“班荆坐松下,数斟已复醉”,“悠悠迷所留,酒中有深味”。为了表现渊明诗中“寄深味于酒中”之趣,戴本孝将人物置身于这松涛阵阵,泉水幽幽的山林之中,或盘坐对斟,或醉倚古松,何等潇洒自在,环境与人物的性格达到一致和谐。

《东园青松图》(如图2),此幅作品立意新颖、蕴含深邃之作。近处仍是坡石、曲径、丛树,远山绵延叠嶂,峰峦秀起。左侧一苍劲秀拔的青松枝干拧曲盘延而上,势若弯弓,极为生动,题谓“卓然见高枝”。树下,主人推开柴门,仰对奇松,以青松自比,“抚孤松而盘桓,而叹尘绁之误人生平”,从而答出:“渊明岂是沉湎者等哉,谓之众人皆醉,而渊明独醒可也。”

《堂前抚琴图》,画面近处小桥流水,树木葱葱,挺立水滨,树下一片平坦闲地,几舍草庐背依峦冈、丛篁。庐内有一隐士背靠椅榻,面前条案上备有古琴,可能是主人刚刚抚琴操弦完,正在凝神冥想,追求精神自我升华的形象深刻生动,正如戴本孝所说“深静自得,寄兴高远”。

《虚舟纵逸图》,近处是一片开阔的水面,左下角半壁矶石,水面上小舟一叶,船尾渊明独自悠然,往访戴主簿。戴本孝自题:“主簿史佚其名,当亦剡溪遗贤也。渊明虚舟往访,其清风高致可想见矣”。对岸一块平地,宛如孤岛,岛上茅堂数重,只有一石板桥连通左边山脚曲径。画中的这座“桥”也并非是座普通的桥,而是通向山水和田园的唯一路径,是隐居之人走向“胸中之桃花源”的必经之路。“桥”作为传统山水画中的隐逸符号,它的存在是有象征意义的,象征了出离于世、隐逸之情。

《秋菊佳色图》(如图4),整幅画面构图别致,由近到远,或低岗、或坡岸、或高岭,都呈现三角形状,一左一右,分四层叠置。疏林、古松,秋风萧瑟。画中之人独坐庐中,面对桌上一盆素菊,自斟自饮,“遗世之感,岂得已哉”。

《斜川游乐图》,描写渊明与二三邻曲同游斜川情景。奇峰高低错综,流泉飞泻;水泽环抱山脚,杂草丛生,人烟稀少,生意犹存。置身如此萧索静谧的世界,真乃荣辱皆忘。

《逸峰遥瞻图》,可大体分为前后两大部分。近景怪石交错,庐舍傍石,磴道蜿蜒,青松挺立山巅;远处群峰如笋、云蒸霞蔚、恍若神仙之境,绝无尘俗喧嚣气息。《结庐深山图》(如图5),前景矶石临水,溪流潺潺,顺着小石板桥,走过一段弯曲的山道,便是主人隐居的茅庐。竹篱小院,柴门紧闭,杨柳依依。左侧一松独秀,松下爱菊人漫步花前,抬眼望见左边云雾中的南山,此情此景,无不显示着画中人正享受着隐士的质朴之乐。纵观十二幅的点景人物,或菊中漫步、或闲居松林溪渡、或林中饮酒、或游山会友、或吟诗冥想、或庐中抚琴、或乘舟访友;或高人雅士,或文人墨客,或遁林农夫。无论何种精神人格,实际上都是戴本孝自身精神的真实写照,都反映了戴本孝内心丰富的情感世界和精神追求,也抒发着历代文人士大夫对山川之美,林泉之乐的向往和热爱。

图5 《结庐深山图》(图片来源:明清安徽画家作品选)

三、干笔枯墨,营造凄迷静穆隐逸之感

《陶渊明诗意山水屏》的隐逸之感,也要归功于戴本孝干笔枯墨,半写半擦的表现手法。

他的山水画渴墨枯毫、反复皴擦、层次丰富浓淡(实则虚实、轻重)变化厚重而又雅逸,并且越到晚年戴本孝的笔法越趋精炼,惜墨已近顶点。

从《陶渊明诗意山水屏》中我们不难发现,所有作品前景中除夹叶树、松树、杂树等部分使用重墨外,画面基本统一在淡淡的色调中;所有的山石都以枯笔淡墨或中墨勾勒轮廓,以渴笔皴擦山石转折处,最后以略湿的淡墨统一形体。这就使不同形态的山石结构虽分明实在,但近看皴笔却呈现模糊柔和;使整体色调幽淡静穆、冷清孤寂,画面萧索静谧,绝无尘俗喧嚣气息。而这一片天地不正是隐逸之人理想的生活之地,更是文人墨客的心灵安放之所在嘛!

四、隐逸思想的根源

“隐逸”这一思想的真正形成是战国时代的产物,时代的风云变幻,人事之复杂、艰险窒息了人的心,束缚了人的自由,只要入世就会使人的情操遭到庸俗的侵扰。

为了解脱自我,使精神自由、情操高洁、心地纯净,使窒息的心灵获得自在逍遥,于是便要积极的“出世”。这一思想与戴本孝是相通的,这也是戴本孝隐逸思想的根源。

戴本孝一生都未曾出仕,而是将毕生的精力倾注于诗歌书画中。他把所有这个时代带来的“苦闷”与“忧郁”化作研究民族文化艺术的动力。也许正是这样的经历,让戴本孝对陶渊明充满了敬仰,向往陶渊明笔下的虚灵世界,所以才有了这“世外仙境”的十二条屏,借此抒发遗世而独立的感情,从而达到身临其境,“澄怀”遁世……