对脑卒中并发下肢运动功能障碍患者 开展重复经颅磁刺激结合康复训练的效果

秦莉芝,冯汝恩

(佛山市第五人民医院神经内科,广东 佛山 528211)

脑卒中为临床常见的一种脑血管疾病,以缺血性脑卒中最为常见,下肢运动功能障碍是脑卒中患者常见的并发症。因脑部缺血、缺氧造成高位神经中枢损害,运动系统失去了高位神经中枢的控制,下肢运动肌群失去大脑中枢的支配,使得患者步态、平衡能力异常,生活自理能力和步行能力严重受限。目前临床一般通过各种形式的康复训练以促进下肢功能的恢复,其主要包括本体感觉神经肌肉促进疗法、多种感觉刺激疗法、平衡控制训练、步态训练、步行训练等,主要目标为促进大小肌肉的发展,维持肌肉的正常收缩,建立正常的运动模式,恢复肢体运动功能。但由于患者肢体感较差,缺乏稳定性,需要人工辅助,同时需要耗费辅助人员大量的时间和精力,且康复训练时间较长,部分患者治疗依从性较差,影响治疗效果[1]。重复经颅磁刺激作为一种非侵入性技术,具有操作简便、无创、无痛、安全有效的优势,其基于法拉第的电磁感应原理,使电流线圈产生一个非常短但很强烈的磁场,通过磁刺激在大脑中诱发与线圈电流相反且平行于脑表面的感应电流,该电流可对患者神经细胞进行调节,改善神经电生理活动,调节大脑皮层的兴奋性,恢复两半球间兴奋性的平衡,从而提高脑卒中患者的运动功能[2]。基于此,本研究旨在探讨脑卒中并发下肢运动功能障碍患者在常规康复训练的基础上联合重复经颅磁刺激治疗的治疗效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2021年2月至2022年2月佛山市第五人民医院收治的100例脑卒中并发下肢运动功能障碍患者,按照随机数字表法分为对照组和观察组,各50例。对照组中男、女患者分别为39、11例;年龄46~76岁,平均(60.88±2.14)岁;脑叶病变36例,基底核病变14例。观察组中男、女患者分别为38、12例;年龄45~76岁,平均(60.52±2.78)岁;脑叶病变35例,基底核病变15例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[3]中的相关诊断标准者;神志清醒,能配合康复评估和治疗,且伴有一侧下肢肢体运动功能障碍者;首次发病者等。排除标准:合并恶性肿瘤者;脑卒中后病情严重,有恶化倾向者;癫痫患者等。本研究经院内医学伦理委员会批准,患者或家属签署知情同意书。

1.2 治疗方法两组患者均接受常规药物治疗,包括稳定生命体征、改善脑循环及预防并发症等。对照组患者采用常规康复训练,包括日常生活活动能力训练、本体感觉神经肌肉促进疗法、多种感觉刺激疗法、平衡控制训练、步行训练、步态训练,每项训练均为30 min/次、1次/d,6 d/周[4]。观察组患者在对照组治疗的基础上进行重复经颅磁刺激治疗,患者取舒适仰卧位,采用磁刺激器(武汉奥赛福医疗科技有限公司,型号:CSF-3)和“8”字形线圈,设置3 T的磁刺激峰值强度,治疗前先测量患者患侧的静息运动阈值,从而确定治疗强度,将“8”字形线圈中心置于患侧头部初级运动皮质(M1区),与患者头皮相切,经颅磁刺激刺激量从最大强度逐渐减小,静息运动阈值即10次刺激过程中至少存在5次诱发出波幅超过50 μV的目标肌肉运动诱发电位(MEP)所需要的最低刺激强度,测定静息运动阈值后进行相关治疗,刺激时将“8”字形线圈中心放置在患者健侧的M1区,和患者的头皮相切,刺激频率10 Hz,强度为90%静息运动阈值,单个序列持续时间在10 s,间隔时间50 s,共2000个脉冲,20 min/次,1次/d,5 d/周。两组患者均治疗8周。

1.3 观察指标①临床疗效。治疗后,下肢Brunnstrom分级提高2级及以上,下肢肢体功能和肌力基本恢复正常,生活能够自理为显效;下肢Brunnstrom分级提高1级,下肢肢体功能和肌力有所改善,生活基本能够自理为有效;下肢Brunnstrom分级、下肢肢体功能及肌力无改善甚至恶化、加重为无效。临床总有效率=显效率+有效率[5]。②美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[6]、下肢Fugl-Meyer运动功能评定量表(FMA)[7]评分。采用NIHSS评分测定患者神经功能(总分42分),分值与神经功能缺损严重程度呈正比;采用FMA对患者下肢功能进行评估(总分34分),分值越高则下肢运动功能越好。③步行功能。通过步态分析系统(江苏天瑞医疗器械有限公司,型号:WALKVIEW)测试患者的步行功能,包括患侧步幅、步行速度、患侧下肢摆动期及支撑期百分比。④MEP波幅、中枢运动传导时间(CMCT)。应用磁刺激器进行刺激,采用肌电图仪[美国Natus(尼高力),型号:Nicolet]同步记录MEP波幅和CMCT。

1.4 统计学方法采用SPSS 26.00统计学软件分析数据,计数资料(临床疗效)以[ 例(%)]表示,采用χ2检验;本研究计量资料(NIHSS、下肢FMA评分、步行功能指标、MEP波幅、CMCT)经S-W法检验证实符合正态分布,以(±s)表示,组内治疗前后比较采用配对t检验,两组间比较采用独立t检验。以P<0.05为差异有统计学 意义。

2 结果

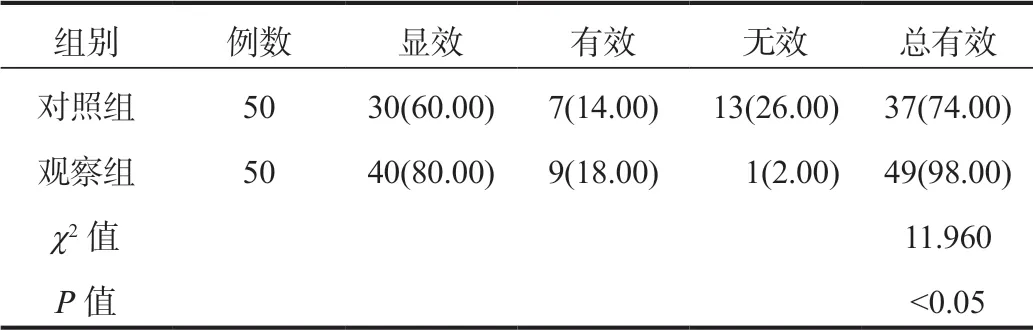

2.1 两组患者临床疗效比较治疗后观察组患者的治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者临床疗效比较[ 例(%)]

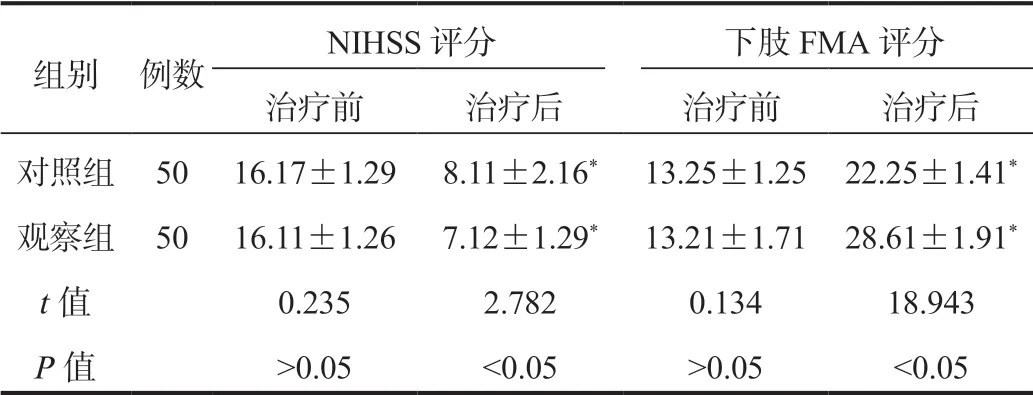

2.2 两组患者NIHSS、下肢FMA评分比较与治疗前比,治疗后两组患者NIHSS评分均降低,下肢FMA评分均升高,且观察组患者的NIHSS评分低于对照组,下肢FMA评分高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者NIHSS、下肢FMA评分比较(±s ,分)

表2 两组患者NIHSS、下肢FMA评分比较(±s ,分)

注:与治疗前比,*P<0.05。NIHSS:美国国立卫生研究院卒中量表;FMA:Fugl-Meyer运动功能评定量表。

组别例数 NIHSS评分 下肢FMA评分治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组5016.17±1.298.11±2.16*13.25±1.2522.25±1.41*观察组5016.11±1.267.12±1.29*13.21±1.7128.61±1.91*t值 0.235 2.782 0.134 18.943 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

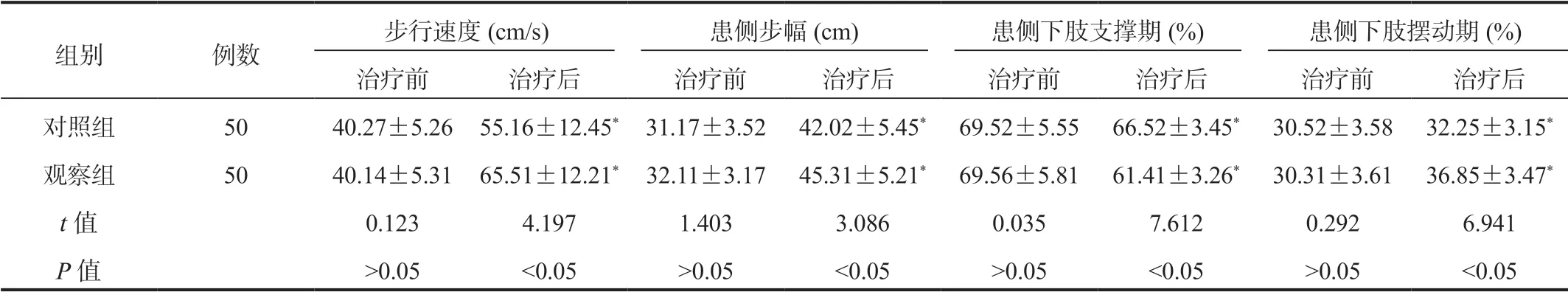

2.3 两组患者步行功能比较与治疗前比,治疗后两组患者步行速度均加快,且观察组快于对照组;患侧步幅均延长,且观察组长于对照组;患侧下肢支撑期百分比均降低,且观察组低于对照组;患侧下肢摆动期百分比均升高,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 两组患者步行功能比较(±s)

表3 两组患者步行功能比较(±s)

注:与治疗前比,*P<0.05。

组别 例数 步行速度(cm/s) 患侧步幅(cm) 患侧下肢支撑期(%) 患侧下肢摆动期(%)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 50 40.27±5.2655.16±12.45*31.17±3.5242.02±5.45*69.52±5.5566.52±3.45*30.52±3.5832.25±3.15*观察组 50 40.14±5.3165.51±12.21*32.11±3.1745.31±5.21*69.56±5.8161.41±3.26*30.31±3.6136.85±3.47*t值 0.123 4.197 1.403 3.086 0.035 7.612 0.292 6.941 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

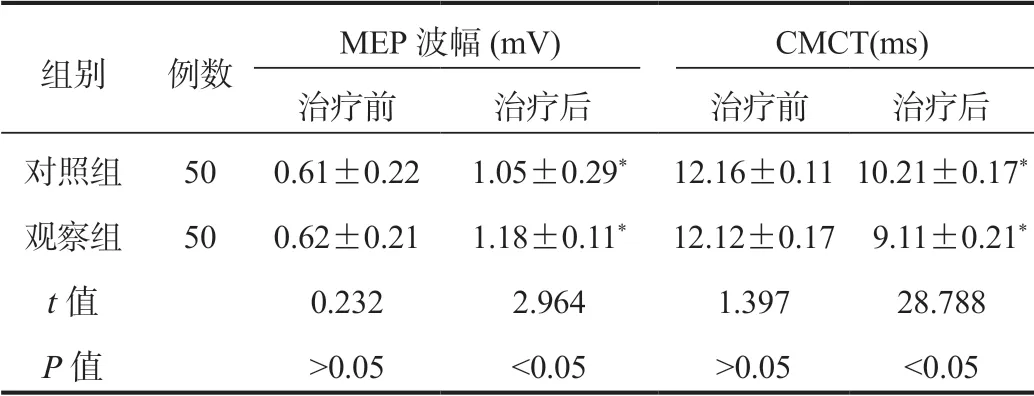

2.4 两组患者MEP波幅、CMCT比较与治疗前比,治疗后两组患者MEP波幅均增加,CMCT均缩短,且观察组MEP波幅高于对照组,CMCT短于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

表4 两组患者MEP波幅、CMCT比较(±s)

表4 两组患者MEP波幅、CMCT比较(±s)

注:与治疗前比,*P<0.05。MEP:运动诱发电位;CMCT:中枢运动传导时间。

组别 例数 MEP波幅(mV) CMCT(ms)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 50 0.61±0.22 1.05±0.29*12.16±0.1110.21±0.17*观察组 50 0.62±0.21 1.18±0.11*12.12±0.179.11±0.21*t值 0.232 2.964 1.397 28.788 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

3 讨论

目前临床一般选择康复训练治疗脑卒中后下肢运动功能障碍,在训练过程中应用骨骼肌运动、有氧训练,能促进患者自身的身体机能早期恢复;同时康复训练能够为神经元再生重塑创造良好的环境,使用各种有利于功能恢复、功能矫正、功能代偿和功能适应的康复手段,刺激下肢肌肉、肌腱、关节的本体感受器,恢复本体感觉,促使皮质中枢形成正确的运动记忆,从而促进中枢神经功能的重建,脑功能的重建又可促进肢体运动功能恢复,两者形成一个良性循环,但由于专业康复理疗技术人员水平参差不齐,患者治疗依从性不佳等因素,部分患者往往得不到有效的治疗,影响康复训练效果[8]。

双侧大脑不平衡是导致脑卒中患者运动障碍的原因之一,运动功能的康复机制与神经系统可塑性及交互性半球间抑制有关,正常状态下大脑双侧半球皮质存在半球间相互抑制,脑卒中发生后,打破了两侧大脑半球间原有的抑制平衡,患侧半球的病灶可直接降低患侧的兴奋性,且由于患侧半球的抑制作用减弱,健侧半球运动皮质而呈现出兴奋性增高,对患侧过度抑制,进一步降低了患侧半球的兴奋性[9]。重复经颅磁刺激通过释放磁场作用于大脑皮质,改变受刺激皮质中紊乱的原子和分子磁态,改善患者皮质神经细胞膜电位,促进电流产生,促使机体神经细胞去极化,从而调节其神经可塑性来促进神经修复[10]。脑卒中患者应用重复经颅磁刺激后,除了能够增加患侧半球的兴奋性,有效调节患者大脑双侧半球皮质交互性平衡,提高运动功能,还能通过调节皮质兴奋性,调节离子平衡,促进突触重塑,影响多种神经递质的传递,改善脑血流和脑代谢等机制重建皮质功能网络,重塑区域性功能,改善患者神经功能和认知功能[11]。本研究中,较对照组,治疗后观察组的治疗总有效率、下肢FMA评分更高,NIHSS评分更低,表明在康复训练的基础上,采用重复经颅磁刺激治疗能够改善患者的神经功能,从而改善患者下肢运动功能障碍,进一步提高治疗效果。

步行涉及基底节、辅助运动区、感觉运动皮质、小脑等多个大脑相关区域,需要中枢神经系统控制相关关节,通过调节关节运动自由度从而实现肢体的协调。步态系统包括时间 - 空间、运动学、动力学等指标,通过提供客观、量化的精确数据分析异常步态的轨迹和规律,脑卒中患者由于肌力、肌张力及步行稳定性下降,需要延长支撑时间,缩短摆动时间以代偿步行障碍的变化,从而导致步速减慢、步幅缩短、支撑时间延长、摆动时间缩短等一系列步态时间、空间参数变化[12]。相比于临床评分,MEP对患者神经功能的评估更加客观,其是指对大脑M1区进行磁刺激,通过靶肌肉表面的记录电极得到相应数据,直接反映皮质到肌肉运动神经传导通路的完整性,检查运动神经系统功能。CMCT指皮质运动区到脊髓运动神经元之间的神经传导时间,可反映皮质脊髓束通路的功能状态。脑卒中发生后,运动传导通路受到受损脑组织的波及,皮质脊髓束的正常传导遭到破坏,通常表现为MEP波幅降低及CMCT时间延长等神经电生理改变[13]。医学研究显示,重复经颅磁刺激能够提高机体神经元兴奋性,激活受抑制状态神经元突触的联系重建及再生,促使受损神经通路进行重塑,通过促进双侧下肢皮质运动区域功能重组,维持患者两侧大脑半球间兴奋性平衡,改善患者自身的机体运动功能[14-15]。本研究结果显示,治疗后观察组患者步行速度、患侧下肢支撑期水平、MEP波幅均高于对照组,患侧步幅长于对照组,患侧下肢支撑期水平低于对照组,CMCT短于对照组,表明重复经颅磁刺激联合康复训练能够改善患者MEP波幅和CMCT,从而促进患者下肢运动功能的恢复,改善运动功能。

综上,脑卒中并发下肢运动功能障碍患者在常规康复训练的基础上联合重复经颅磁刺激治疗的治疗效果显著,能够改善患者的神经功能缺损情况,提高MEP波幅及缩短CMCT,从而促进患者下肢运动功能恢复,步行功能提高,值得临床进一步推广应用。