新工科背景下交通工程专业课程思政体系构建初探

郭璘,宛岩,张水潮,温小栋,董升

(宁波工程学院 建筑与交通工程学院,浙江 宁波 315211)

0 引言

“新工科”是当前我国高等工程教育发展的新理念、新格局、新走向,对人才培养提出了更高要求。为了培养德才兼备的“新工科”人才,亟待构建具有中国特色的高水平人才培养体系,其中课程思政建设必不可少。

党的十八大以来,习近平总书记围绕新时代高校立德树人提出了许多新思想、新论断,深刻回答了“为谁培养人”“培养什么人”和“怎样培养人”等重大问题,要求广大教师做“四有”好老师和“四个引路人”。专业课程是思政教育的主阵地,专业教师是思政教育的主体,如何将思政教育与专业教师课堂教学有机结合,是当前教育实践中的难点和热点。

交通工程是一个综合性、工程性和应用性较强的专业门类,主要培养交通工程领域规划、设计、建设、管理和运营等方面的工程技术人才。当前交通工程领域具有网联化、协同化和智慧化的新趋势,存在工程巨大、跨界协同和互联互通等新特点,面临大数据、云计算和人工智能等新技术扑面而来的新形势,这将对“新工科”建设背景下交通工程专业课程思政提出了更高的要求。

1 交通工程专业课程思政研究概述

课程思政是以课程为载体,采用隐性教育的方法,将思想政治教育的内容与课程教学大纲、课程实施和课程评价等有机结合起来的一种思想政治教育形式。国内高校交通工程专业在专业课程的课程思政方面做了大量的研究探索,张国强等[1]从“自然科学”和“社会科学”等不同的角度全方位地梳理了“交通管理与控制”课程的“德育元素”,实现“润物细无声”的思政教学目标;陈茜等[2]着眼于文化自信、工匠精神、社会责任、人文情怀和法制观念五个方面的思政元素,对教学内容、教学环节和考核方式等开展研究,提出了“交通设计”课程思政的建设之路;任刚等[3]对“交通仿真实验”课程思政建设进行了探索与实践,重点塑造工匠精神、领军意识和家国情怀等思政元素;王艳丽等[4]对交通工程专业课程思政教育方法进行了探讨;青岛理工大学魏金丽等[5]提出并设计了课程思政在交通类专业课程教学中的融入模式;北京联合大学楚国清[6]阐述了“课程思政”到“专业思政”的四重逻辑。

但现有研究成果主要从课程的视角探讨单门课程的思政教学模式与方法,没有从专业的视角对课程思政进行整体性考虑,存在课程思政立德树人不够系统、课程协同育人目标不清及难以融入专业人才培养体系等突出问题。课程思政的实施是一项系统性、长期性和协同化的复杂工程,以课程思政为起点推进专业思政建设需要秉持系统思维,在专业人才培养体系框架下统筹开展本专业各门课程的思政建设。

2 交通工程专业思政元素挖掘

在当前“新工科”建设背景下,交通工程专业课程思政需要为培养服务“交通强国”“长三角一体化”等国家战略和城市交通拥堵治理、智慧交通建设等现实需求以及未来交通工程发展的复合型一流人才提供坚强的思政政治保障。这要求交通工程专业教师在人才培养全过程中,通过知识传递、能力培养和价值引领的有机结合,从奉献祖国、锤炼品格、锻造素养和创新思维等方面,做好学生交通路上的“引路人”,契合习近平总书记对广大教师提出的“四个引路人”总要求。其中,奉献祖国是方向,锤炼品格是根本,锻造素养是关键,创新思维是基础。

2.1 奉献祖国方面

体现在人才培养全过程,结合我国交通工程建设对国家经济社会发展的重要推动作用和广大人民群众对缓解城市交通拥堵的迫切期望等,树立起为中华之崛起而读书的坚强意志,培养学生“爱国爱党、奉献国家”的家国情怀,激发学生“交通强国、科技报国”的使命担当,引导学生积极主动地奉献祖国和服务社会,实现人生价值。

2.2 锤炼品格方面

体现在价值引领过程中,结合“交通强国”战略和“安全、畅通、文明、有序、和谐”的交通发展目标,培养学生树立社会主义核心价值观,如国家层面的“文明、和谐”、社会层面的“公正、法治”和个人层面的“爱国、敬业”等;结合我国改革开放40多年来我国交通系统建设取得的巨大成就,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,确立交通工程专业信念,引导学生锤炼高尚品格。

2.3 锻造素养方面

体现在知识传递过程中,结合交通工程设计类课程教学,培养学生“一丝不苟、精益求精”的工匠精神和“公平正义、安全可靠”的工程伦理;结合“交通安全学”“交通管理与控制”等课程教学,培养学生“以人为本、关爱生命”的人文意识。结合相关标准规范的教学,培养学生“有法可依、有规可循”的法制观念,引导学生锻造过硬的工程职业素养。

2.4 创新思维方面

体现在能力培养过程中,结合课程设计—综合设计—毕业设计、交通调查、创新社会实践等实践教学和交通大数据分析、智能交通系统等学科前沿课程教学,培养学生“实事求是、讲实求精”的科学精神和“勇于创新、追求卓越”的创新意识,引导学生成长为具备科学精神和创新思维的新一代交通工程师,让城市交通更安全、更畅通、更文明、更有序和更和谐。

3 交通工程专业课程思政体系构建案例分析

交通工程专业课程思政教育要立足专业人才培养体系,结合具体知识点,通过实际交通问题案例分析、优秀设计案例效果展示、事故警示案例剖析和行业模范人物榜样教育等形式,将思政元素以润物细无声的方式融入知识传授中。本文以某应用型高校交通工程专业为例,引入专业思政视角下的“交通引路人”,构建交通工程专业课程思政体系并进行实践。

3.1 思政体系构建

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持立德树人的育人宗旨,依托“全程导师制”“项目化教学”“课程设计—综合设计—毕业设计”一贯制等本科教学改革,构建以“交通引路人”为特色的交通工程专业课程思政体系(图1),引导学生锤炼高尚品格、锻造职业素养、培养创新思维和奉献祖国服务社会,为培养“科教+产教”双融合的应用型本科人才“保驾护航”。

图1 交通工程专业课程思政体系

首先,以“交通引路人”为引领,拟定专业思政4大目标,即锤炼品格、锻造素养、创新思维和奉献祖国,为知识传授铸思政之魂;

其次,凝练思政元素,将思政目标分解为10大思政指标点,包括社会主义核心价值观、文化自信、工匠精神、人文意识、法制观念、工程伦理、科学精神、创新意识、家国情怀和使命担当等;

再次,通过系统化梳理,将思政指标点关联到交通工程专业N门主要课程,建立多对多的映射关系,一般1个思政指标点对应5门左右课程,1门课程对应4个左右思政指标点;

最后,每门课程分解为若干知识模块,分别支撑不同的思政指标点,实现知识传递和能力培养过程中的价值引领。

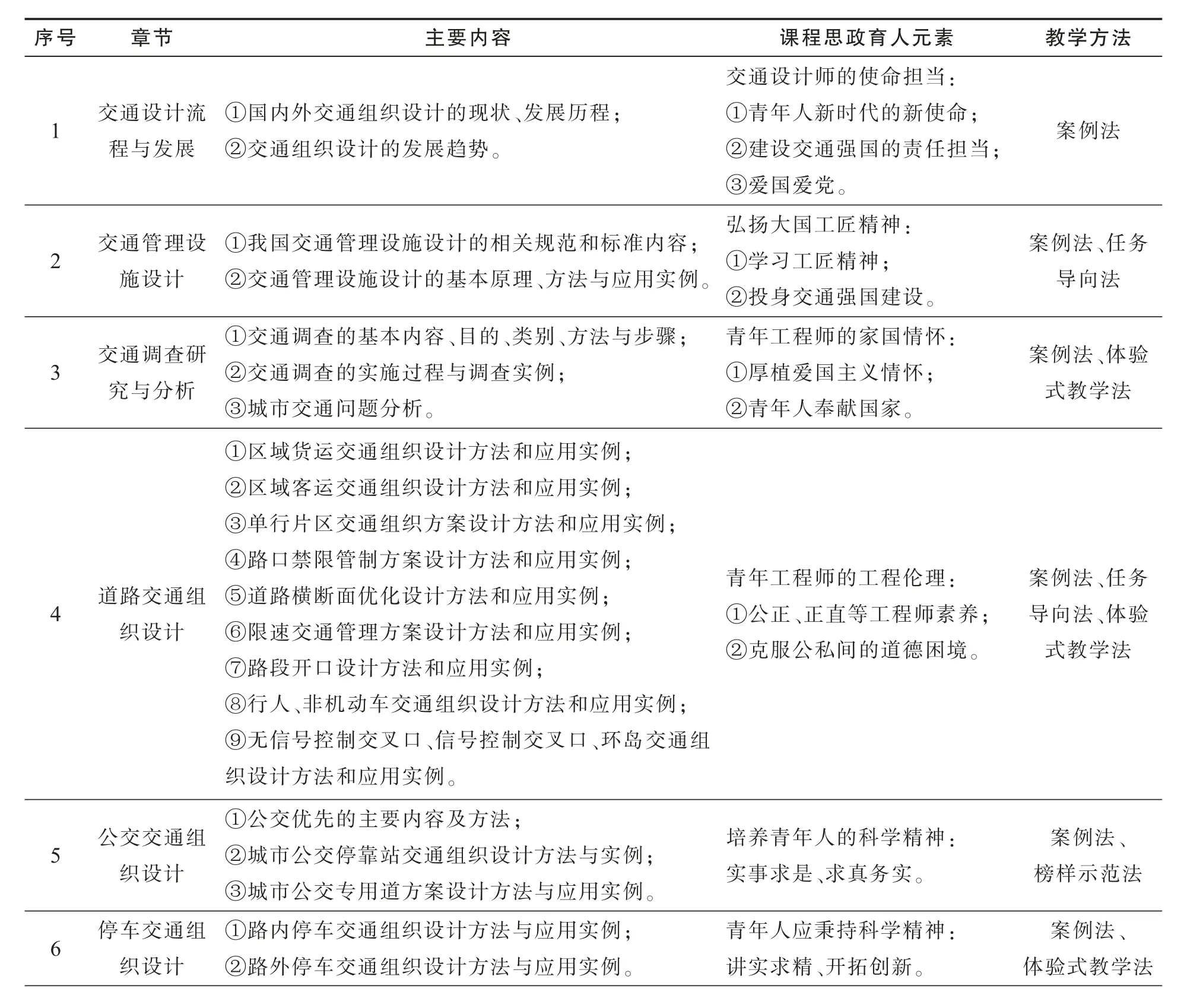

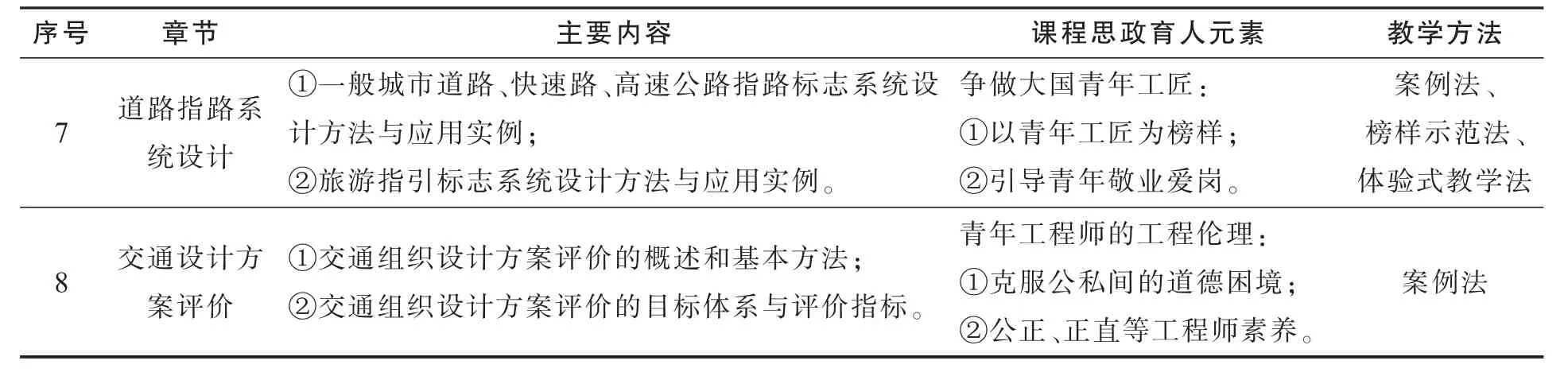

以该专业核心课“交通设计”为例,该课程涉及交通设计流程与发展、交通管理设施设计、交通调查研究与分析、道路交通组织设计、公交交通组织设计、停车交通组织设计、道路指路系统设计和交通设计方案评价等8个章节,主要内容见表1。结合该课程主要内容,从解决城市交通问题的有力措施、方案设计的成功经验和交通设计先进典型案例等中,提炼出讲实求精的科学精神、公平正直的工程伦理意识、精益求精的工匠精神、技术报国的家国情怀和有时代担当的交通设计师等课程思政育人元素,通过案例教学法、任务导向法、体验式教学法和榜样示范法等教学方法,实现该课程对本专业思政体系中科学精神、工程伦理、工匠精神、家国情怀和使命担当等5个思政指标点的支撑。

表1 “交通设计”课程教学与思政育人

表1 (续)

3.2 实践效果

该专业经过近三年的课程思政探索与实践,将以“交通引路人”为特色的课程思政体系全面融入专业人才培养方案,打造了一支以课程思政名师为带头人、以教师党员为核心的课程思政队伍,教研室于2021年入选浙江课程思政示范基层教学组织。通过“学生自评+教师考评+企业导师测评+用人单位参评”四个维度对课程思政效果进行综合评价,效果显著。

(1)学生自评(自我提升):在校生参与各类创新创业竞赛的比例由实施课程思政之前的65%左右提高到2021年的80%左右,增强了学生科技兴国的热情;在校生参与专业教师横向社会服务项目的比例由不足50%提高到70%,培养了学生的工匠精神;学生的考研成功率连续5年保持在毕业生总人数的35%以上,激发了学生继续深造的意愿;

(2)教师考评(能力改善):90%以上的专业课程教学目标中增加了思政目标,通过思政育人与能力培养的融合,有助于提升学生应用研究和应用实践“双能力”的培养;

(3)企业导师测评(素质评判):根据毕业设计企业导师访谈,学生在工匠精神与工程素养等方面比前几届学生有一定程度的提高;

(4)用人单位参评(品行评比):该专业近三年用人单位满意度分别为85.33%、85.47%和86.28%,满意度逐年提升且高于全省同类高校平均水平。

4 结语

通过构建“思政目标—思政指标点—支撑课程—知识模块”有机统一的课程思政矩阵,形成了以“交通引路人”为特色的交通工程专业课程思政体系。从锤炼品格、锻造素养、创新思维和奉献祖国四个方面引导学生成长和成才,有助于促进思政育人与能力培养的“双融合”和教师素质与育人质量的“双提升”,对于探索构建师生共同体具有积极意义,为高校系统化开展专业思政教学实践提供了有益的借鉴。下一步,将进一步明确专业思政的实施路径,将专业课程思政体系更好地融入本专业人才培养方案。