百年小学科学教科书中物质科学内容的变迁

徐 燕 房 蕾 袁家林 曹温庆

(1.首都师范大学初等教育学院,北京,100048;2.北京交通大学附属小学,北京,100044;3.首钢技师学院,北京,100043)

从清末时期至今,小学科学教育已有百年的历史,百年的科学教育思想从教科书中就得以体现。随着小学科学教育的发展,小学科学教科书也经历了很大变革。从清末的“格致”“理科”到民国时期的“自然”再到如今的“科学”,从科目名称到内容都发生了很大的变化。了解我国小学科学教材的变迁对科学教育的发展以及科学教材的编写都有极其重要的意义。而物质科学内容作为小学科学教学中重要的一部分,笔者将以物质科学内容中的“磁”为例来分析和探讨小学科学教材中物质科学内容在知识的选取、内容安排、呈现方式和表达方式等各方面有了怎样的变迁。笔者将从三个不同时期的教科书来分析“磁”这部分内容的变化与发展,分别是清末时期、民国时期和中华人民共和国成立以后。

一、清末时期(1902-1910):从引进到本土化

20 世纪初清末最早的科学教科书大都是从国外引进,初期很多科学教科书译自日本。《蒙学理科教科书》《中国理科教科书》就是国人在实践中编译的。但编译的教科书很难适应我国本土的教学,缺乏合适的课本成为新式学堂教学的巨大障碍。一些有创新思想的学者率先开始了自编教科书的尝试。1897 年南洋公学的师范生陈懋治、杜嗣程、沈庆鸿等人在教学实践中试编了《蒙学课本》,成为我国近代自编教科书的开端。

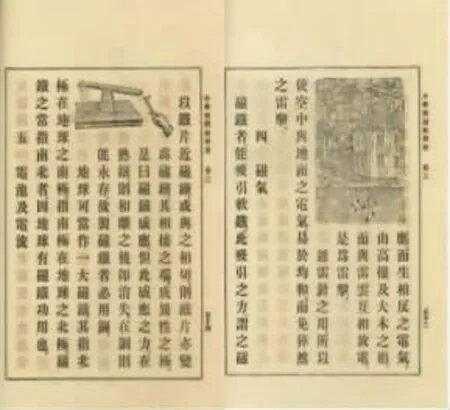

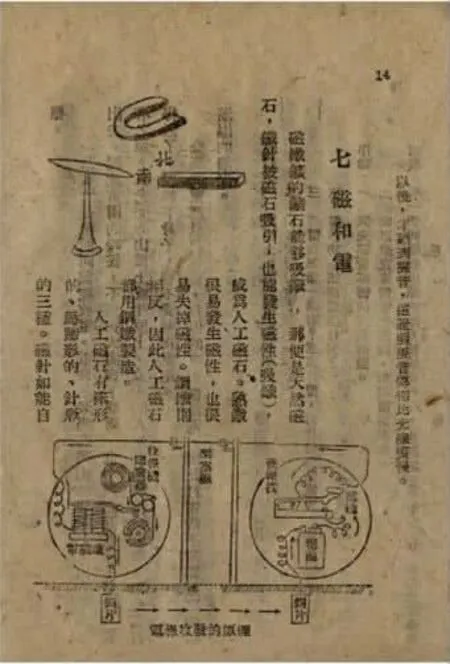

清末时期的高等小学理科教科书中,分别以“磁石”“磁气”以及“磁铁”作为课文的名称。“磁石”见于《最新高等小学理科教科书第三册》谢洪赉编纂的教科书[1],由上海商务印书馆出版。“磁石具引铁之性,试置之铁屑内,则见其两端吸铁最多,渐近中央,则渐少,至中点则几无吸力,由此可知磁石之两向。”(如图1 所示)此版教科书重在用简练的语言对“磁”进行其本身特征的现象描述。除我国学者自己编写的教科书外,在此时期内,他们还翻译了大量国外的科学教科书,其中《高等小学理科教科书》就是由王季烈翻译日本教科书而来的[2],其中对“磁气”的描述为:“磁铁者,能吸引软铁,此吸引之力,谓之磁,以铁片近磁铁,或与之相切,则铁片亦变为磁铁,其相接之端,成异性之极,是曰磁极感应,但此感应之力,在熟铁,则相离之后即消失,在钢则能永存,故制磁铁者必用钢,地球可当作一大磁铁,其指北极在地球之南极,指南极在地球之北极,磁铁之常指南北者,因地球有磁极功用也。”(如图2 所示)通过对比不难看出,日本教科书中对“磁”的描述比我国教科书从内容上来说更充实了一些,其中不但指出制磁的方法,又指出地球也是一个大磁铁。此本教科书是1904 年1 月由上海文明书局出版社出版,同样由此出版社在1910 年11月又出版的《高等小学理科教科书卷三》中,对“磁气”的描述内容上没有太多改动,只是在表达方式上稍作调整。由上海新学会社1904 年12 月出版的《寻常小学简明物理教科书下》中,对“磁铁”的描述以“雌雄针”代替,其中的内容与“磁石”相当,但不同之处,一个是在于语言表述上更为儿童化,从“玩具之雌雄针”就可以看出。一个是在于课文后面还设置了相关问题和制“雌雄针”之法。而且下一课紧接着设置了“磁铁”的应用,即“罗盘”,并与地球的南北极相联系。

图1 最新高等小学理科教科书(第三册)

图2 高等小学理科教科书(卷三)

通过比较清末时期不同版本的小学理科教科书,我们发现同一时期内对“磁”这一部分内容的设置也会略有不同。但是从整体上来说,在知识的选取上基本一致,都是以磁铁作为教学的主要内容,有些还设置了制磁的方法以及磁铁的应用等。内容安排相对单一,只有知识内容的学习,并没有其他内容形式的学习,如实验等。呈现方式是以文字叙述的形式展现的,字体为繁体字。表达方式重在对概念的事实现象进行描述,语言简练而浓缩,具有明显的古文特征。

二、民国时期(1911-1949):教科书体现社会需求

民国初期的教科书,由于当时政体性质的转变,民族资本迅速发展,教育要培养适应社会生产需求的合格的劳动力,因此,教科书内容要求转向实际生活,要有实用性。教科书中加入大量实用性科学内容,把枯燥的科学内容转变为生活中看得到摸得到的东西,增加儿童的兴趣。

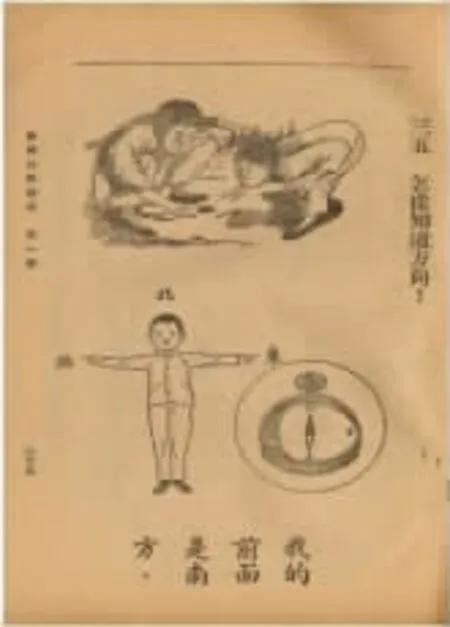

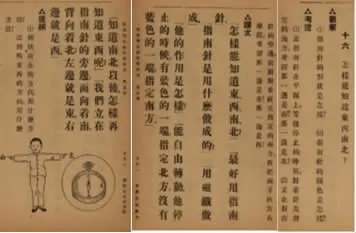

民国时期的自然教科书与清末相比,从课文名称上有了很大的变化。清末时期的课文都是用“磁石”“磁气”等客观名词来命名,而民国时期课文的命名方式更加接近生活并以问句的形式出现。如“怎样能知道东南西北?”“怎样知道方向?”[3]等(如图3 所示)。1924 年5 月由商务印书馆出版、凌昌焕编纂的《新学制自然科教科书第五册》,“怎样知道东南西北?”这一课中,对“磁”这部分内容的学习分为了四个部分,分别为“观察”“考证”“课文”和“提纲”,并配有一副手绘图片[4]。(如图4 所示)课文中的内容不再是叙述性的,而是以对话的形式出现,如“怎样知道东南西北?最好用指南针。”“指南针是用什么做成的?用磁铁做成。”1927 年2 月同样由商务印书馆出版、凌昌焕编纂的《新时代自然教科书第七册》,“磁气有什么现象?”与“怎样知道东南西北?”这篇课文有略微的不同。首先对“磁”内容的学习分为了三个部分,分别为“实验”“课文”和“整理”。但课文的内容也是以对话的形式出现,最大的不同是课文内容的设置添加了故事情节。如:“某儿到汽船上,看见了罗盘,问先生到:这有什么用处呢?先生道:罗盘的主要部分是磁针,它的两端常常指着南北两方,因此行船时,能辨明各处的方位,不致迷失路途。”文中还配有“罗盘”“磁针”等插图。而1923 年7 月商务印书馆出版瞿志远等编纂的《新法自然研究第一册》,“怎样知道方向?”一课中,只有两个插图,并没有过多的文字内容。

图3 新法自然研究(第一册)

图4 新学制自然科教科书(第五册)

通过分析民国时期的小学自然教科书发现,这个时期的教科书在知识的选取上更侧重于“磁”的应用,即指南针和罗盘,删去了制磁的方法这一内容。内容安排上更加丰富,在学习科学知识之前,增加了让学生进行“观察”“考证”和“实验”等环节。呈现方式以图文并茂的形式展现,课文字体依然为繁体字。表达方式从简练的语言发展为课文以故事的形式展现出来,语言更加通俗易懂并具有趣味性。从1937 年至1949 年,中国先后经历了两次大规模的战争:先是从1937 年7 月至1945 年8 月的八年抗战,接着便是从1946 年6 月至1949 年9 月的第三次国内战争。随着抗日战争的全面爆发,中小学乃至大学的教育制度、课程设置和教材建设也发生了相应的变化。

与抗日战争全面爆发之前的情况相比,从1937 年至1949 年,我国教科书的编制、出版情况发生了很多变化。其中最大的变化是,由于战争环境的影响,过去以商务印书馆和中华书局为代表的民营出版社从教科书市场退出,而由国民政府教育部下属机构国立编译馆为主编的“国定本”教科书全面推开。

全面战争时期教科书的数量少了很多,相对来说“磁”的内容也比较少。不过通过对这些少量教科书的分析,我们也同样能了解到这个时期教科书的特点。此时期的教科书从命名上与清末时期比较相像,也是用简单的客观名词——“磁”来命名,但是不同之处在于教科书中将“磁”和“电”这两个概念放在了一起,所以课文都是以“磁和电”进行命名的。由韬奋书店出版彭庆昭编著的《高小自然课本第四册》中,“磁铁矿的矿石能够吸铁,那便是天然磁石。铁针被磁石吸引,也能发生磁性(吸铁),成为人工磁石,熟铁很容易发生磁性,也很容易失掉磁性。钢铁则相反,因此人工磁石都用钢铁制造。”[5](如图5 所示)由华北新华书店出版,悳頫等编辑的《自然课本第三册》[6]中(如图6 所示),内容上和彭庆昭编著的《高小自然课本第四册》相近,唯一不同的是多了一些插图。

图5 高小自然课本(第四册)

图6 自然课本(第三册)

全面战争时期的小学自然教科书在知识的选取上和清末时期比较相像,唯一不同是区分了“人工磁石”和“天然磁石”两个概念。内容安排也和清末时期类似,比较单一,只有内容的学习。呈现方式主要以文字叙述的形式展现,部分有插图,字体依然为繁体字。表达方式也是重在对概念的事实现象进行描述,语言简练而浓缩,具有明显的古文特征。

三、中华人民共和国成立以后(1950 年至今):教材形式及内容多样化

中华人民共和国成立以后,尤其是在20 世纪60 年代以后,小学自然教科书数量和版本明显增多。教科书的变化分为以下五个阶段。

第一阶段(1950-1957)从修订民国教科书到译编苏联教科书。中华人民共和国建立之初,为适应新中国初期教学需要,修订出版了“以自然、注意健康、服务生产”为宗旨的自然教材。之后以苏联教材为蓝本,编写了新的全国小学统一使用的小学科学课本。

第二阶段(1958-1965)从各地自编教科书到中国本土化教科书。中华人民共和国建立后,逐步实现自然教材中国化,编写“既注重科学知识,又注重生产知识和思想教育的”自然教材。大跃进时期,编写了“集自然、地理、历史、政治于一体”的常识教材。

第三阶段(1966-1976)十年动乱教科书建设受到重创。“文化大革命”时期,教育部没有颁布全国统一的教学大纲或课程标准,从一些书籍中可以了解到,有部分省或地区自己制定教学大纲。这个时期没有科学教材。

第四阶段(1977-1988)拨乱反正,加强教材建设。为适应社会主义现代化建设的需要,编写了“既有基础性又有先进性的科学知识,注重观察实验和理论联系实际”的自然常识教材。

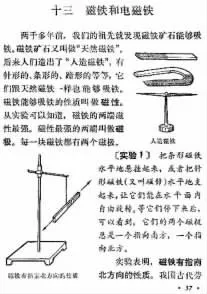

第五阶段(1989 年至今)实施义务教育,一纲多本;编写了“以探究式学习为主”的系列教材。2001年新课改之后,全国送审通过的小学科学教材就有八个版本。笔者主要以人民教育出版社出版的自然教科书为例,介绍一下这段时期小学自然教科书的特点。这段时期也可以分成两个部分,以20 世纪80年代为节点,八十年代以前的教科书在知识的选取上增加了“电磁铁”的概念。内容安排比较丰富,加入了大量实验的内容,强调让学生亲自动手操作获得科学认识。在呈现方式上是以图文并茂的形式展现的,字体由繁体字转变为简体字。表达方式更加通俗易懂,由古文变成了白话文。

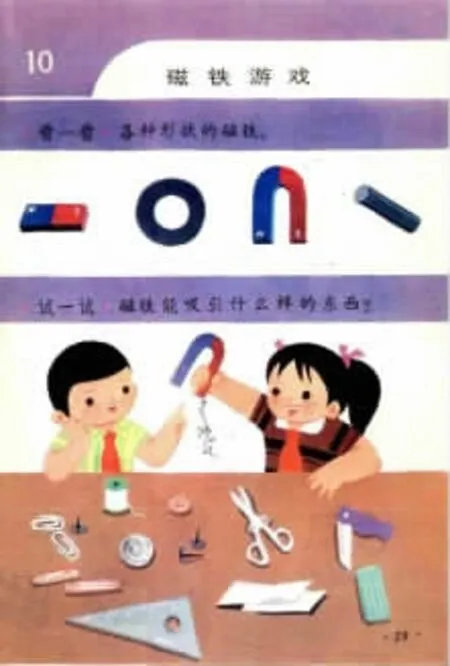

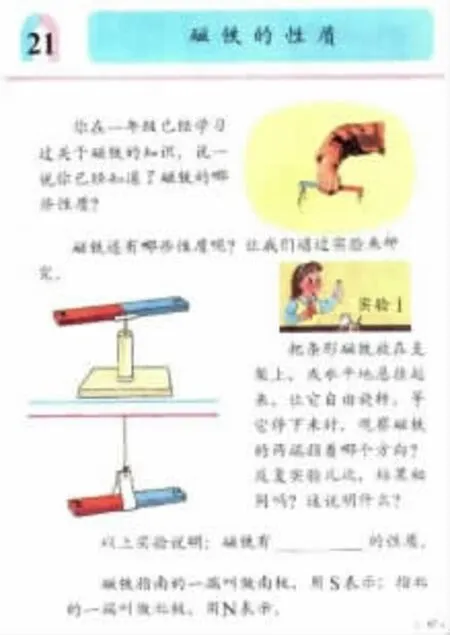

20 世纪80 年代以后,教材中的内容就更加丰富多彩了,不像前几个时期有明显的一致性,首先在课题命名上就能体现出来。由人民教育出版社1979 年2 月出版的《全日制十年制学校小学课本(试用本)自然常识第四册》[7](如图7 所示)和1984年5 月出版的《五年制小学课本(试用本)自然第六册》[8](如图8 所示),分别以“磁铁和电磁铁”“磁铁”进行命名。而在1986 年11 月出版的《小学课本(试用本)自然二年级上册》[9](如图9 所示)、1989 年9月出版的《义务教育五年制六年制小学教科书(试用本)自然第一册》、1992 年10 月出版的《九年义务教育五年制小学教科书自然第一册》中,都以“磁铁游戏”来命名。到了1991 年10 月出版的《义务教育五年制小学教科书(实验本)自然第五册》[10](如图10 所示)则以“磁铁的性质”“指南针”来命名。1993年10 月出版的《义务教育五年制小学教科书(实验本)自然第九册》中又以“电磁铁”来命名。通过课文命名变化的梳理,我们也能看到在知识选取上的变化。除了在知识选取上的变化外,其内容安排也发生了很大的变化。由以知识陈述为主转变为以亲自实验为主。从整体上来说,最大的不同在于把对“磁”内容的学习分到了不同年龄阶段的学生的课本中,在第一册书中设置了“磁铁游戏”。而在第五册书选取了“磁铁的性质”“指南针”的内容,在第九册书中才涉及到了“电磁铁”的内容。此时期的教科书在其呈现方式和表达方式也发生了很大的变化。首先从呈现方式上来说,由最开始的文字叙述转变成了以图片为主的方式,图片由以前的黑白印刷变成了彩色印刷,字体为简体字。在表达方式上为白话文,一课中基本上只有一两句话,或一两个问题,语言更加简练。

图7 全日制十年制学校小学课本(试用本)自然常识(第四册)

图8 五年制小学课本(试用本)自然(第六册)

图9 小学课本(试用本)自然(二年级上册)

图10 义务教育五年制小学教科书(实验本)自然(第五册)

通过比较这三个时期的小学科学教科书,我们发现每个时期的教科书都有每个时期的特点,纵观这三个时期的小学科学教科书,在知识选取的广度上发生了很大变化,从只对“磁”本身的特点进行描述发展到增加了“电磁铁”的概念,这经历了漫长的过程。同样在深度上也发生了很大变化,通过比较不同时期“磁”这一概念,我们发现,并不是随着时代的发展,同一概念的深度就会逐渐增加。相反,同样是“磁铁”这一概念的学习,其变化是比较曲折的,“制磁”这个概念在清末时期出现,但是到了民国的教科书中又删掉了这个概念,全面战争时期又出现这个概念,解放后再一次删掉这一概念。“制磁”是作为“磁铁”的附属概念出现的,附属概念越多,说明学习该知识越深、越广。但是为什么会反复出现“制磁”这一附属概念呢?其实仔细分析,我们不难发现,出现这样的情况主要是历史原因造成的。解放战争时期我国处于战乱,科学教育的发展没有进步,反而退步了,因此解放战争时期的教科书从整体上和清末时期比较类似。科学教材里面名称和内容上的变化体现了不同时段人们对科学含义的理解和主张不同,也体现了不同时段人们对科学不同的认识以及思维方式的变化。因此,研究中国近代小学科学教科书的发端和变迁具有特殊意义,为现今小学科学教材的编写及小学科学教学打下基础。