宋代徽州“登科多汪氏”原因探析

王银龙

(安徽大学 历史学院,安徽 合肥 230039)

一、引言

秦汉之时,徽州地区的居民主要是山越人,他们长于武力,在文化上落后于中原地区。《后汉书》记载,李忠在任丹阳太守时曾言:“丹阳越俗不好学,嫁娶礼仪,衰于中国。”[1](P756)罗愿认为徽州“人自昔特多以材力保捍乡土为称”[2](P345)。 自汉 末以来,“中原衣冠”为避战乱,向南方迁徙。“这些北方迁来的人口,不但带来了中原的文化,而且带来了各种技能和大量劳动力”[3],他们对南方的经济文化发展做出了巨大的贡献。徽州地区受此影响“俗益向文雅”[2](P345)。

汪氏自汉末迁居歙县以来,经过几百年的发展繁衍,逐渐成为一个具有影响力的大宗族。宋以前,徽州汪氏族人多以军功起家,担任武职。如汪氏始迁之祖汪文和,在汉灵帝时“以破黄巾功,为龙骧将军,建安二年,因中原大乱,南渡江,孙策表授会稽令,遂家于歙”[4](P183)。隋末汪华“少以勇侠闻,大业之乱以土豪应郡募,平婺源寇有功,寻为众所推,保据郡境”[2](P355),之后汪华攻取宣、杭、睦、婺、饶五州,称吴王。唐朝建立后,汪华归顺朝廷,被封为越国公。汪华有一从弟名汪铁佛,“隋大业间为新安郡首领,与兄华分兵征讨,保据歙州”[4](P183),归顺唐朝后被封为宣城郡开国公。唐乾符年间,有一人名汪武“仕州为游奕使”,后为“弦高镇将”,又“徙判婺源都镇事”。昭宗龙纪初年,杨行密曾录其功曰:“昨者赵乾芝残党经过,遽能出军战敌,擒节级六十余辈,杀凶徒二百余人,获樊津之素书,收熊秦之朱记。”汪武凭借战功补为“节度押衙”,光化三年,又遥领汀、滁二州刺史[2](P413)。

入宋后,“科甲起家”[5](P43)成为徽州地方宗族发展的重要途径。以汪氏为代表的地方豪强大族失去了世代出仕的特权,但他们迅速与科举制度结合起来,衍变为具有士族特征的地方宗族。《新安志》记载的汪姓先达,如汪汲、汪伯彦、汪藻、汪叔詹、汪勃等人,都以科举入士。尤其值得注意的是,据《宋登科记》《新安志》《弘治徽州府志》《道光徽州府志》等文献统计,宋代徽州登科人数有860人。在这860人当中,汪氏登科人数为142人,约占总数的六分之一,远超同时期其他徽州大姓的登科人数。汪氏为何在宋代徽州登科人数中占有这么大的比重;为何会远超其他徽州大姓;目前学界对此关注较少。本文通过对徽州汪氏登科情况的研究,分析其科第蝉联的原因,并进一步探讨地方宗族与科举制度之间的互动。

二、徽州汪氏在两宋科场的崛起

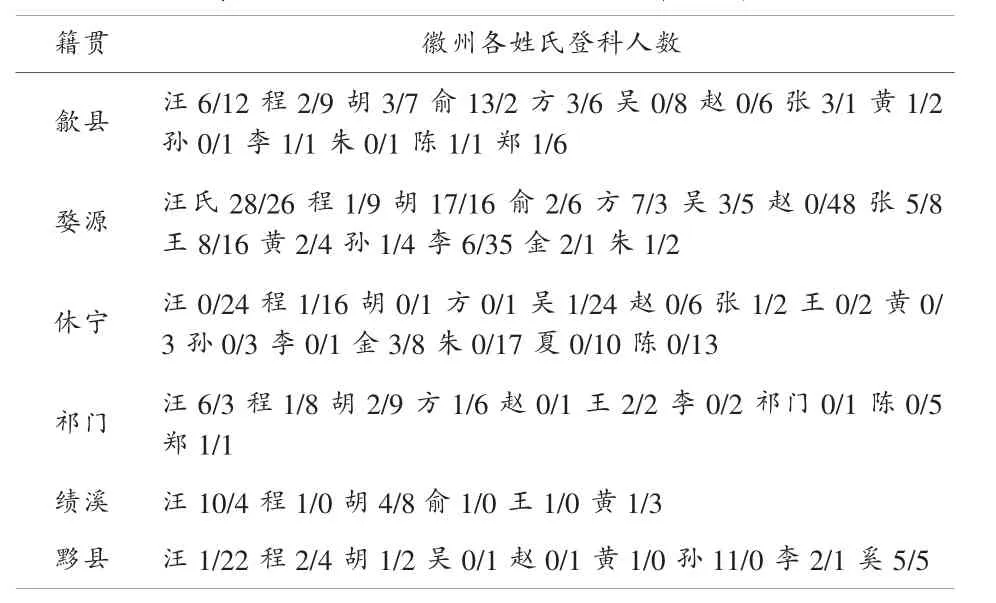

两宋时期徽州文化发达,其突出表现就是科举登第的人数较前代有显著增加。据《新安志》《弘治徽州府志》《道光徽州府志》记载,唐代徽州登科人数为9人;五代十国时期徽州登科人数为6人;两宋时,徽州登科人数达到860人。宋以前徽州汪氏登科人数为1人,占同时期徽州登科总数的6.67%;两宋时,徽州汪氏登科人数为142人,占同时期徽州登科总数的16.51%,徽州汪氏在两宋科场上取得了显著的成就。现统计宋代徽州各县登科者的姓氏以作更为细致的分析,如表1所示。

表1 宋代徽州姓氏登科分布

徽州汪氏在两宋科场上的崛起主要表现在三个方面。

(一)汪氏登科人数在徽州六县中处于前列

宋代徽州汪氏登科总数为142人,同时期其他的徽州大姓,如胡氏、程氏和吴氏的登科人数分别是71人、55人和43人,远不及汪氏登科人数。具体到徽州六县,除了祁门县的汪氏登科人数稍逊于胡氏,其他五县的汪氏登科人数都在本县居于领先地位。尤其是在婺源,汪氏登科人数高达54人,占汪氏登科总数的38%,占徽州登科总数的6%。婺源能够产生如此多汪氏登科者,有两个重要因素:其一,婺源地区崇文尚学的风气在徽州六县中最浓厚,汪氏族人深受影响,这可能与婺源的地理位置有关。《新安志》记载:“婺源阻五岭,其趋都阳径易。唐末常使总浮梁、德兴诸县盐榷,且专其兵与鄱阳通封疆,则民俗近之。前世贤吏则多表其民之良以为劝。”[2](P346)另外,婺源是朱熹的故里,他曾3次回到婺源扫墓讲学,并收程洵、滕璘、滕珙和李季札4位婺源人为弟子,对婺源产生了巨大的影响。在这种环境下,婺源的汪氏族人也浸染了崇文尚学的风气。据刘尚恒统计[6](P16-P17),宋代徽州的文人喜爱藏书,在具有代表性的25位文人中,婺源的汪藻、汪杞都藏书万卷以上。除藏书外,婺源汪氏子弟还修建“义塾”“义学”教导族人乡人。《东山存稿》记载:“宣政间,婺源有汪公绍者,始作四友堂于其乡,以居四方学者。其子存遂以明经教授学者,称为四友先生。一时名士若金公安节、胡公伸辈,皆出其门。此吾郡义塾之始见也。”[7](P287)汪绍、汪存父子兴建四有堂教导乡人,体现了婺源汪氏族人对教育的重视。其二,婺源地区有大量汪氏人口。自汉末汪文和迁居歙县后,汪氏族人不断发展繁衍,向外地迁徙。徽州六县,休宁因为地理上靠近歙县,是汪氏族人迁居比较多的地区,其次就是祁门和婺源。据《新安名 族 志》记 载[4](P183-P250),汪 氏 迁 居 休 宁 的 居 住 地 有38处,迁居婺源的居住地有16处。宋真宗时,婺源人汪廷美“义居数十年,聚族四百口”[2](P472),是当时的大户人家。这些迁居婺源的汪氏族人经过不断的发展繁衍,产生了大量人口。婺源具体的汪氏族人数量已不可考,据于静统计[8](P26),天禧三年,歙县人口总户数为16 471户,在徽州六县中据首位。婺源人口总户数为14 614户,在徽州六县中居第二位。至乾道八年,婺源人口总户数达到42 864户,在徽州六县中居首位,同时期歙县人口总户数只有25 943户。众多的人口为婺源的科举事业提供了基础,汪氏族人是其中的重要组成部分。

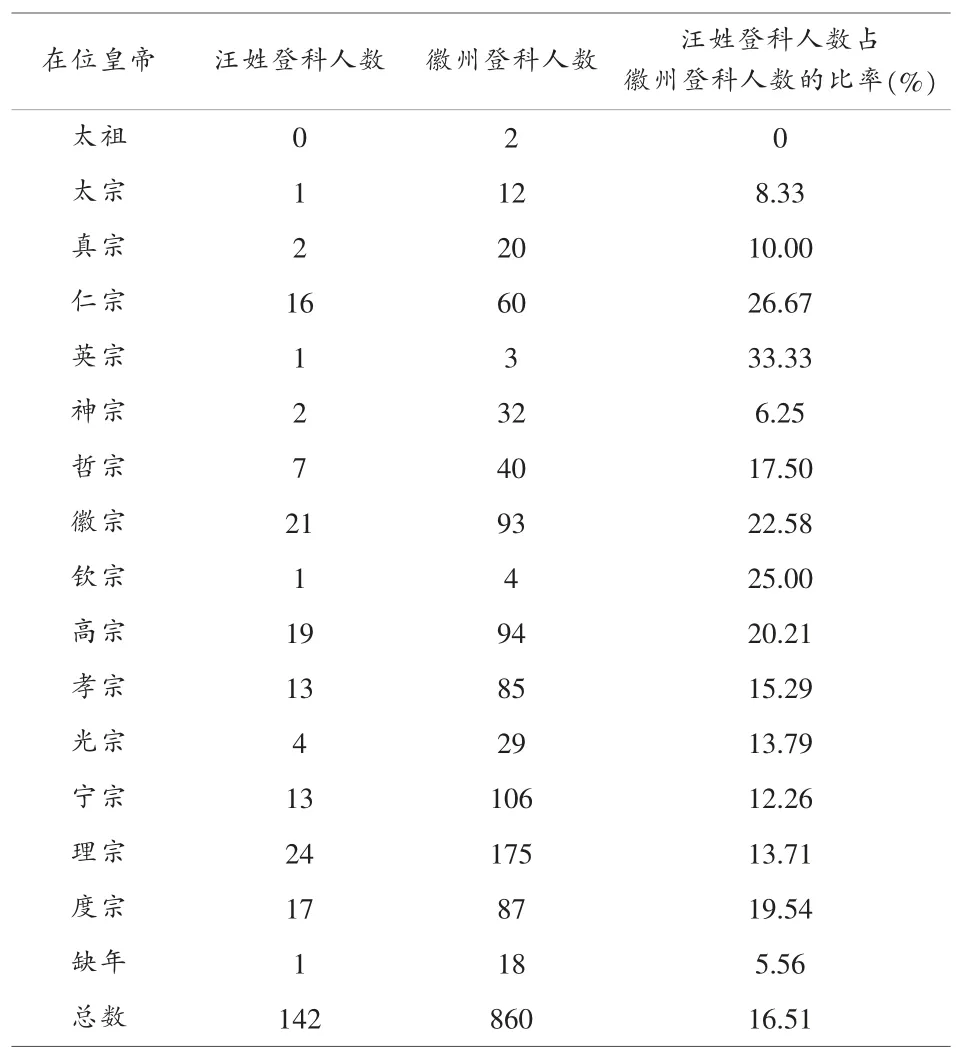

(二)从北宋到南宋,汪氏登科人数显著增加

北宋时期徽州汪氏登科人数为51人,占汪氏登科总人数的35.92%;南宋时期徽州汪氏登科人数为91人,占汪氏登科总数的64.08%,汪氏登科人数在南宋有显著增加。但从汪氏登科人数在同时期徽州登科总人数中的占比来看,汪氏在南宋的登科情况有了新变化。北宋时期徽州登科总人数为267人,汪氏占比19.1%,南宋时期徽州登科总人数为579人①,汪氏占比15.71%,汪氏登科人数在徽州登科总人数中的占比反而降低了。现将统计汪氏在宋代各朝的登科人数与同时期徽州登科总人数进行对比,以便更直观地看出这种变化,具体如表2所示。

从表2可以看出,汪氏登科人数在北宋各朝分布很不均匀,主要集中在仁宗朝和徽宗朝,分别为16人和21人。这两朝的汪氏登科人数占北宋徽州汪氏登科总人数的74.50%。相比之下,汪氏登科人数在南宋各朝分布就均匀许多,除光宗朝外,汪氏在高宗、孝宗、宁宗、理宗、度宗朝的登科人数均超过10人,彼此相差最多不过11人。另外,北宋时期,汪氏登科人数占同时期徽州登科总人数的比率为19.10%,具体到北宋各朝,这一比率在0%~33.33%之间波动,起伏较大;而在南宋时期,汪氏登科人数占同时期徽州登科总人数的比率为15.71%,具体到南宋各朝,这一比率在12.26%~20.21%之间波动,起伏较小。这表明:从北宋到南宋,徽州汪氏登科人数显著增加,相对于其他徽州大姓,汪氏在科场上持续保持较大优势,但这种优势在缓慢地减小。徽州地区其他大姓,如程氏、吴氏逐渐在南宋科场上崛起,缩小了与汪氏之间的差距。

表2 宋代各朝徽州汪姓登科人数分布

(三)汪氏宗族内部产生了众多科举家族

徽州汪氏不乏累世登科的科举家族,也有许多做到宰执级别的高官。《新安名族志》记载了众多汪氏科举家族[4](P183-P250),如绩溪登源汪汲家族,汪汲为嘉佑二年进士,其子汪奕为元祐六年进士,汪襄为政和五年进士。汪奕子汪安世为绍兴十五年进士,汪襄子汪安行为绍兴二十四年进士。又如黟县黄陂汪勃家族,汪勃为绍兴二年进士,仕官至签书枢密院事兼权参知政事,其孙汪义荣、汪义端同登乾道五年进士,汪义端官至鄂州知州。又如婺源汪震家族,汪震为天禧三年进士,其子汪宗颜为庆历二年进士,官至都官员外郎,宗颜子汪谷为皇佑五年进士,谷子汪藻为崇宁二年进士,谷孙汪恺为绍圣四年进士,谷曾孙王鸿举为绍兴三十年进士。又如歙县汪叔詹家族,汪叔詹为崇宁五年进士,官至司农少卿,其从弟汪希旦为大观三年进士,其子汪若海登靖康元年贡士高第,侄汪若容为绍兴五年进士,侄汪若思为绍兴三十年进士,若容子汪洪为乾道八年进士。另外,祁门人汪伯彦为崇宁二年进士,官至尚书右仆射,是宋代徽州汪氏族人中仕途最高者。

总之,徽州汪氏在两宋科场上的崛起是毋庸置疑的。从空间的维度来说,汪氏登科人数在徽州六县中处于前列;从时间的维度来说,在科举录取人数相对较少的北宋时期,汪氏就率先在科场上占据了一席之地,表现出对科举的积极态度。到了南宋,汪氏登科人数进一步增加。通过科举,汪氏不仅培养出汪伯彦、汪勃等高官,还产生了许多科举家族。

三、徽州汪氏科第蝉联的原因

徽州汪氏能够在宋代科场上取得成功,领先程氏、胡氏等徽州大姓,有以下几个原因。

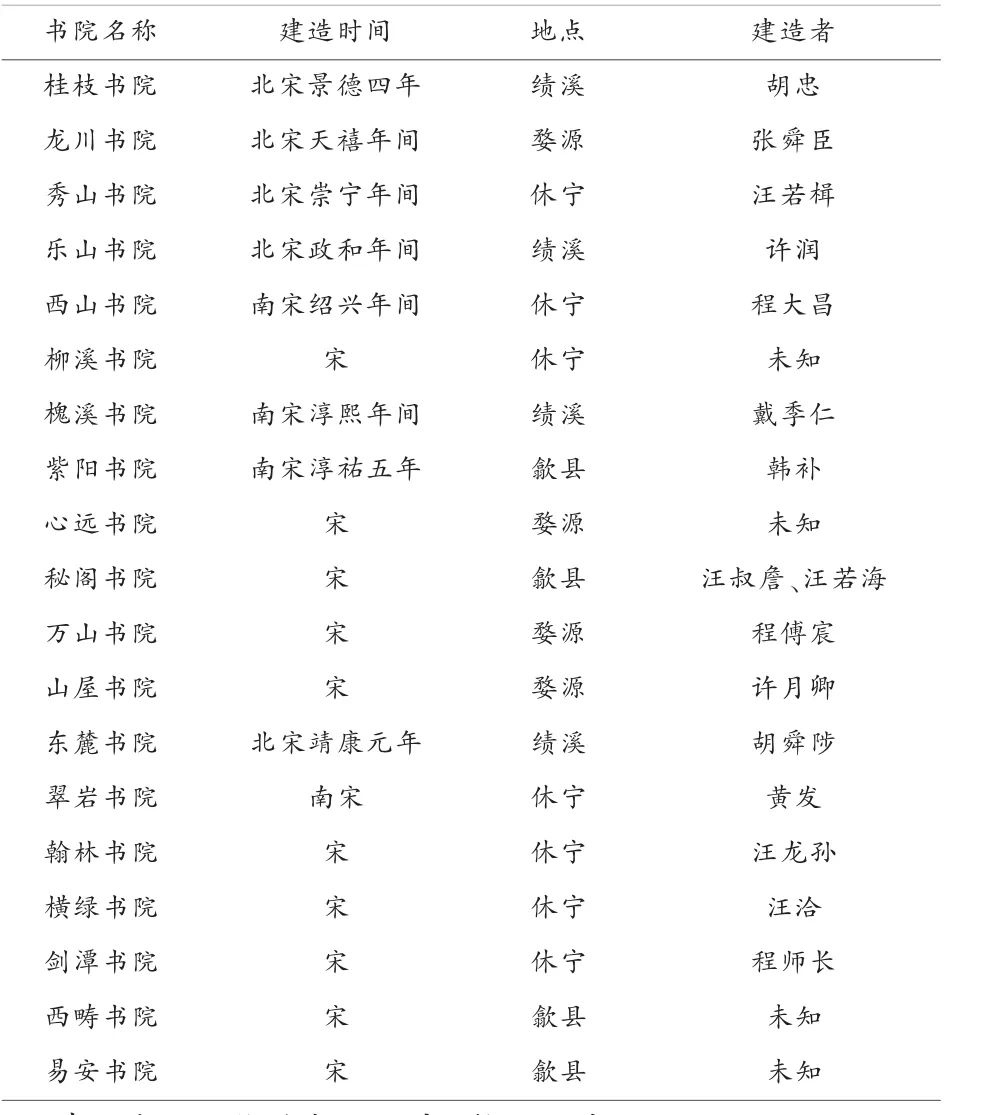

(一)徽州发达的文教事业

两宋时期,徽州文物昌盛,教育发达。“乡塾村校的普及,为下层平民学习文化知识提供了最基本的条件。”[9]书院的兴盛为徽州士子业儒科举提供了更多空间,学者对此已做过专门的研究。根据赵华富的统计[10](P431-P433),宋代徽州建有书院19座,如表3所示。

表3 宋代徽州书院

这些书院大多数为汪氏、程氏、胡氏、许氏、黄氏等徽州宗族子弟建立。也有一部分书院是官办的,如紫阳书院是“郡守上饶韩补”[11](P620)主持修建的。徽州书院设有山长一职,聘请博学多识之人担任,负责书院事务,如南宋进士汪一龙曾担任紫阳书院山长。书院是士子学习的重要场所,所谓“学之地自府县学外,多聚于书院”[12](P221)。在上述19座徽州书院中,汪氏子弟主持建造的有4座。徽州汪氏本身就积极参与书院的修建,也是徽州书院教育发展的受益者。

(二)充足的财富提供了经济基础

隋末汪华起兵保有歙、宣、杭、睦、婺、饶六州,称吴王,归顺唐朝后被封为越国公,食邑三千户,拥有较为雄厚的政治经济实力。汪华的8个儿子②均在唐朝出仕,也是徽州汪氏族人的先祖。唐末汪武“以私财买民户置县城邑,以其税入己户”[2](P413),积累了相当的财富。天禧二年进士汪震,其先人居歙县“以赀雄饶歙间”[13](P254),是当地有名的富户。宋真宗时,婺源人汪廷美“义居数十年,聚族四百口”,并且“尝以秋冬赈粜”[2](P472),应有较为雄厚的资财。旌城汪世贤家族“廪有余粟,家有余费”,家族名下的地产“山四千三百亩而赢,其他水陆园池之富不言可知也”[14]。旌城汪泳家族凭借田产建义庄、义学,“其田亩之数,自旌城附近田园池塘地山屋宇等入外,再置到田租六百六十秤,并已入近千秤,又平江府吴江等县有田五百七十四亩”[14],资产可谓雄厚。义庄里的田租收入可以“给俸延师”,用于义学教育。当然,汪氏族人遍布徽州六县,彼此的经济情况也有不同,并不是所有的汪氏族人都资产雄厚,如歙县汪叔敖“淡泊是甘,贫未窭尝动心”,死后“仅能薄葬”[15](P2265),家庭经济并不富足。 但从整体来说,至少自隋末汪华开始,汪氏在徽州就具有了较大的政治影响力,并逐渐累积了相当多的财富,为入宋以后的业儒科举提供了经济基础。

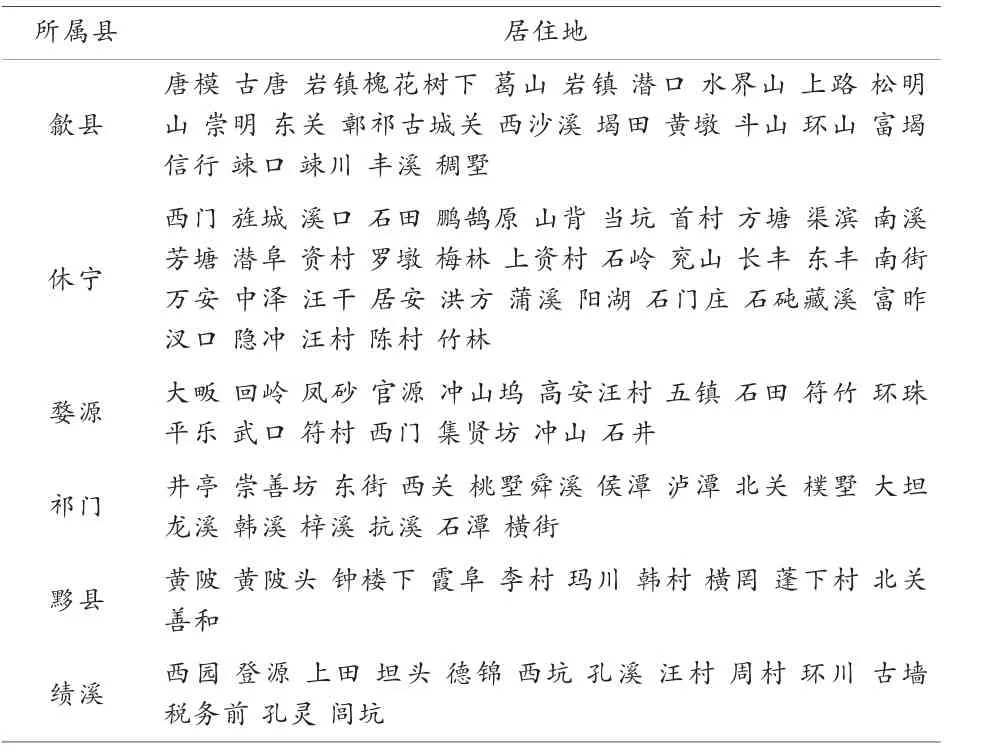

(三)众多的支系提供了人口基础

汪氏是徽州地区支系最多的宗族,徽州有“十姓九汪”之说。《新安志》记载:“今黟歙之人,十姓九汪,皆华后也。”[2](P351)《新安名族志》记载:“(汪氏)迄今子姓蕃盛,故新安有十姓九汪之谓也。”[4](P183)明万历二十九年(1601年),汪氏族人汪应蛟撰写的《潜川汪氏金紫祠碑》有文:“新安有汪,犹楚有屈、昭、景也。族大齿繁,望于闾右,则潜川最著。”[16]另外,《新安名族志》中记载了明朝嘉靖以前徽州主要宗族的迁居之地。其中,汪氏在徽州的主要居住地有120处,遍布徽州六县,具体如表4所示。

表4 徽州汪氏主要分布地区列表

歙县是徽州汪氏先祖汪文和的首迁之地,也是汪华的出生地和归葬地,汪氏在此支系众多,有24处居住地。汪氏在休宁的居住地有38处,超过其他5个县。这可能与休宁的地理环境有关。休宁位于徽州六县较中间的位置,并且靠近歙县,其他五县的汪氏族人迁居休宁比较便利。如西门汪氏迁自婺源;方塘汪氏迁自绩溪;潜阜汪氏迁自黟县;罗墩汪氏迁自歙县等。另外休宁地区“山出美材,岁联为桴,下制河,往者多取富”[2](P346)。与他县相比,休宁“有高山浚川,长林沃野,居民之稠,物产之移在他县右”[17](P29)。休宁的自然环境优越,物产丰富,是比较适合居住的。与汪氏相比,徽州其他大姓宗族的支系就少了许多。据《新安名族志》记载统计,程氏的主要居住地有95处,胡氏则只有59处。众多的支系提供了充足的人口,为汪氏提供了源源不断的业儒科举人才。

(四)崇文重教的族风和家风营造了优良的环境

徽州汪氏崇尚文教表现在几个方面:首先,汪氏族人主持建立了多所书院和义学。根据赵华富的统计,现记载宋代徽州汪氏建立的书院有4座,分别为秀山书院、秘阁书院、翰林书院和横绿书院。这些书院对族人的教育起到了重要作用,如秘阁书院的建立者汪叔詹,其本人是崇宁五年进士,在他之后,家族子弟登科者多达5人。还有一些义学,没有书院的名称,但同样有教育家族子弟的作用,如婺源汪绍建立的四友堂、旌城汪泳建立的家族义学等。其次,汪氏族人有藏书的爱好。根据刘尚恒的统计,徽州汪氏族人如汪东野、汪杲、汪一龙、汪藻和汪杞都是当时有名的私人藏书家。其中,汪藻和汪杞的藏书都在万卷以上。这些私人藏书不仅用于族人的教育,还供当地的文人士子借读。最后,家族内部长辈以身作则进行示范教育。如歙县汪叔敖艰苦好学,在与兄弟分家产时“田庐独取瘠者,及收诗书而已”[15](P2265)。在汪叔敖的言传身教之下,其子汪若容“少苦学,性端方”[2](P458),于绍兴五年登进士科。除男性长辈外,女性长辈在家族教育中也发挥了重要的作用。汪氏是徽州望族,其联姻对象也往往是一些大家族。如汪若容之妻是绩溪胡舜陟之女;汪叔詹之子汪若海娶了宗室女;汪义和之妻程氏是程叔达的从妹;汪绍之妻朱氏是朱松的从妹;汪槃之妻王氏出自萧山王氏家族。这些出身大家族的女子往往受过良好教育,她们自觉地承担起教育后代的责任。汪绍之妻朱氏“日夜勉其子以学,归必问,所与游者贤,所阅书多即喜;或少懈,辄怒为不食”[15](P2533)。在这种家庭教育下,汪绍之子汪存终成一位博学名士,讲学于四友堂,人称“四友先生”。汪槃之妻王氏“间于盥馈之事,则必临视其所习,故其子皆嶷然成人”[13](P287)。其子汪恺于绍圣四年登进士科。总之,这种崇文重教的族风和家风为汪氏族人读书科举营造了良好的环境。

四、结 语

汪氏自汉末迁居歙县以来,逐渐从一个以军功起家的地方宗族演变为崇尚文教的地方宗族。这种演变在宋代最终完成,其突出表现就是汪氏族人在宋代科场上的成功。徽州汪氏的这种变化是地方宗族积极转变以适应科举制度的结果。科举制度摧毁了士族世代出仕的特权,宋代的家族要想长期维持家族的声望,业儒科举是最重要途径。地方的士子在乡村宗族社会中读书,通过科举考试成为国家官僚,致仕后又服务乡里。这成为科举社会下士人的典型经历。归乡后的士人在乡村社会中,自觉地根据儒家的理想来宣扬儒家文化,构建地方社会秩序,维持地方社会稳定。即使是那些落第的士子,也能够为乡村社会提供部分师资力量。正如这些业儒科举的汪氏族人,他们在乡里积极兴办义学、书院,提高了徽州的教育水平,为徽州人提供更多受教育的机会。这对两宋时期徽州地区的社会治理起到积极作用,也无疑是地方社会与科举制度之间的良性互动。

注释:

①宋代徽州可确定时间的登科者,北宋267人,南宋579人,许均等14人缺年,总数860人。

②一说九子,见《新安名族志》第183页。