印度保留政策的“奶油层”设置及其论诤

黄 鹏 王 军

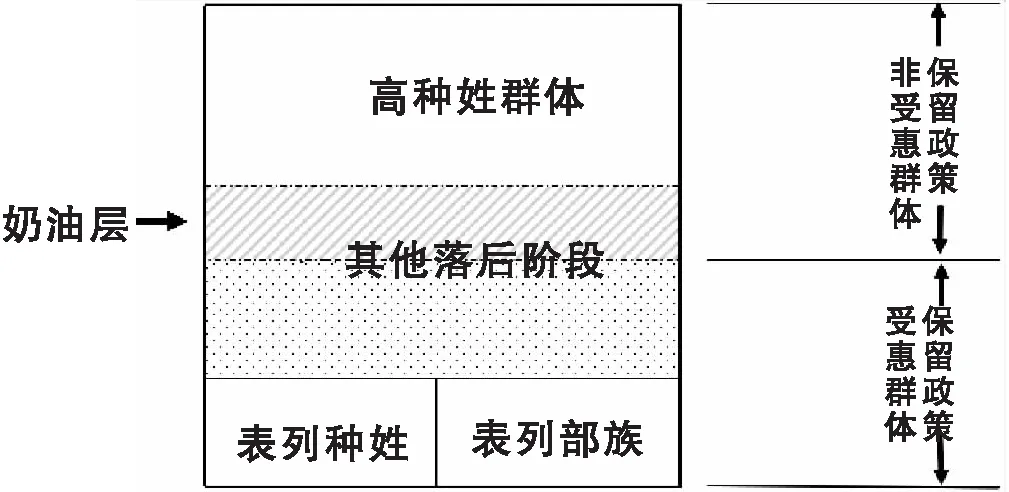

【内容提要】在群体性优惠照顾政策中,受惠目标群体的确定是颇为棘手的难题,而印度的保留政策则是其中颇富探索精神和样本价值的实践。印度保留政策的目标群体主要是印度社会中的表列种姓、表列部族和其他落后阶级三大群体。表列种姓和表列部族的成员都可享受保留政策的好处,但其他落后阶级却受到“奶油层”设置的限制。“奶油层”的设置是为了避免“马太效应”,遏制保留政策不断扩张的态势,也是平息高种姓和社会精英激烈反对的需要。在政策的执行过程中,“奶油层”的理念与实践皆遭遇了不少质疑。与以往保留政策不断“做加法”的方式不同,排除“奶油层”的做法从反向剔除受惠群体中的上层人士,是一种极具启示意义的探索。

对特定群体实行一定形式的优惠照顾政策在世界各国十分常见,而确定受惠目标群体是颇为棘手的一项难题。多国实践均表明,群体性优惠政策目标的确定标准和调整方式皆需审慎,因为受惠群体与非受惠群体的博弈和对政策的质疑始终伴随政策左右,这也常使得群体性优惠政策的效果在实际执行中大打折扣。并且,优惠照顾政策还有着自己的“生命周期”,其退出机制也是难以处理的问题。

在林林总总的群体性优惠政策中,印度的保留政策(Reservation)富有探索精神和样本价值。作为最早在制度层面实行反歧视和群体性补偿政策的国家之一,印度保留政策的目标群体经历了渐进扩大的过程。为更好地实现社会公平、减少改革阻力,印度政府提出了颇具创新意义的“奶油层”(Creamy Layer)制度。然而,这一概念的设置及其实践遭遇了各种质疑与杯葛。本文将结合保留政策的历史演变,重点考察“奶油层”的设置逻辑与面临的质疑,进而探讨“奶油层”制的价值与其启示。

一、历史溯源:“奶油层”制的由来

与其他国家实施的针对特定族类群体的优惠照顾政策相比,印度保留政策的实践要长得多。从英国殖民统治时期开始,保留政策就曾在印度的一些地方进行过试点。印度独立之后不久,保留政策被上升到国家政策层面,之后,保留政策又经历了渐进的调整过程。“奶油层”作为保留政策后来增补的概念,其产生、执行与变迁亦从属于前述进程。

(一)印度保留政策目标群体的更变

保留政策源于印度种姓制度遗留的种种不公。种姓制度是印度社会特有的等级制度,已存在了三千多年。众所周知,印度教在印度社会生活中有着支配性的地位,其信徒在当今印度社会中的人口占比超过八成。印度教人为地把人划分为地位高低不等的四个种姓,即婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗。而在四大种姓之外,还有一个贱民阶层存在,这部分人通常被称为“不可接触者”(Untouchables)。贱民生活在印度社会的最底层,是最受压迫和歧视的阶层,也被称为“第五种姓”。虽然印度社会也存在着印度教之外的宗教和社会结构,但由于印度教徒人数众多,其他社会群体同样也受到种姓制度或多或少的影响。在漫长的发展过程中,种姓制度日益复杂严密,种姓等级的划分进一步细化,衍生了很多新的种姓和亚种姓(Jati),目前已有三千多个亚种姓。

种姓制度不仅仅是一种等级制,还与出身、职业及婚姻等直接挂钩。按照种姓传统,种姓(特别是高种姓)之间实行内婚制,不同种姓之间的生活习惯、职业领域、社会地位存在难以逾越的鸿沟,且会世代相传。这样的制度导致了一种僵化的结构,一方面虽有利于稳定,但另一方面也极大地限制了社会流动,造成了阶级的固化。建国之后,以尼赫鲁为代表的印度早期领导人认为,废除种姓制度可能引起国家的动荡甚至分裂(1)例如,甘地认为,种姓制度在一定程度对印度是有利的,尼赫鲁对种姓制的态度则有些反复。早期,尼赫鲁看到了种姓制度的弊端,认为种姓制度可能导致印度的分裂。后来,他也吸收了甘地的一些思想,认为种姓制度并非一无是处。并且,种姓制度根深蒂固,要想废除也不现实。故印度建国后只是废除不可接触制,禁止种姓歧视。,所以采取了渐进性的社会改革策略。因此,印度虽在1950年的印度宪法中废除了剥削和压迫特性最明显的“不可接触制”,并禁止种姓歧视,但种姓制度至今仍名亡实存。

保留政策可追溯至英国对印度的殖民统治时期。英国殖民者之所以对某些落后种姓实行优惠照顾政策,一方面是为安抚这些群体长期累积的不满情绪,另一方面也是通过此做法将印度人按宗教、文化、种姓等分成几个冲突的群体。如此一来,印度社会便会被逐渐分裂和削弱,从而变得更易于控制。不过,限于当时的条件,英国殖民者也仅是在部分地方进行了此种尝试(2)1921年,迈索尔地方政府为“落后社群”设立了在公共服务和高等教育招生中的保留名额制度。1925年之后,孟买和马德拉斯也引入了类似的保留制。20世纪30年代,保留政策在英属印度进一步推行开来。在1935年的《印度政府法案》(Government of India Act)中,新的联邦和地方议会得以建立。该法案为表列种姓与表列部族预留了席位,两大种姓群体建立了单独的保留议席制度。因为此,表列种姓和表列部族的群体意识得以增强,这使得他们在非婆罗门运动中与较富裕的印度教徒阶层分道扬镳,并呼吁采取各种措施,结束压迫性歧视,纠正几个世纪以来遭受的不公正待遇。随后的印度各地方政府几乎都维持或扩大了先前的保留政策,但中央级别的保留政策仍相对较少。。

摆脱英国的殖民统治后,印度延续了英国殖民统治时期的保留政策。在法律层面,独立之后的印度宪法虽强调了个人平等,但同时在宪法中做了例外规定。为体现平等精神,印度宪法第15条明确规定:“禁止基于宗教、种族、种姓、性别或者出生地的歧视。”但1951年的宪法修正案增加的第四款增列了例外性规定,从而为国家促进公民中的社会或教育落后的阶层、表列种姓或表列部族出台特别规定提供了可能,这也成为印度保留政策主要的法律依据之一。(3)《世界各国宪法》编辑委员会编译:《世界各国宪法》,北京:中国检察出版社,2012年,第782页。印度宪法第46条还规定:“国家应特别注意增进弱势群体的教育和经济利益”,尤其是表列种姓和表列部族的相关利益,“保护他们使其免受社会的不公和各种形式的剥削。”(4)同上,第787页。为实现此目标,印度政府在建国之初便强制性地在各级议会、政府部门、公共事务部门和教育机构中为表列种姓(Scheduled Castes,简称SCs)与表列部族(Scheduled Tribes,简称STs)预留了席位。可以说,保留政策因为有着宪法层面的保证,实际上是很难逆转的。

为进一步践行宪法中的平等理念,提升印度社会中表列种姓和表列部族之外的落后种姓(Backward Castes)(5)落后种姓(backward castes)和落后阶级(backward classes)是印度社会中两个含义接近但又有所区别的专有称谓。大致来说,落后种姓主要是从种姓角度进行的界定,而落后阶级则主要是从社会经济地位角度进行的界定。相较而言,落后阶级的涵盖范畴要更广些。的地位和权益,印度政府于1953年成立了由卡莱卡尔(Kaka Kalelkar)领导的第一个“落后阶级委员会”(Backward Classes Commission)(6)这个委员会有几个名称,因Kaka Kalelkar为其主席,所以也被称为Kaka Kalelkar Commission,或The First Backward Classes Commission。。委员会于1955年向议会提交了《卡莱卡尔委员会报告》,但并未得到印度中央政府的采纳,尼赫鲁总理也不赞成对表列种姓和表列部族以外的其他种姓群体实行保留政策。尽管如此,中央政府还是将具体政策的制定权下放给了地方政府。

自20世纪50年代开始,印度落后种姓成员在社会变革的进程中逐渐崛起。当他们满怀期待地为自己及子女争取政治权利、教育权利及工作权利时,却发现印度的主要政府机关、教育部门的重要职位几乎都被高种姓所把持,处于政治主导地位的国大党内部也是如此。此时,因利益冲突而导致的种姓冲突已现苗头。在初始阶段,矛盾与冲突主要集中于各邦之内。鉴于国大党的领导权掌握在高种姓手中,落后种姓便开始支持反对党及各地方政党。随后,由于落后种姓力量的日益强大,国大党也不得不反过来在落后种姓中寻求支持,这使得落后种姓在地方各邦政治生活中的地位有了显著提高。20世纪70年代,一些邦(主要是印度南方的五邦)开始将保留政策的实施范围扩展到了落后种姓群体。之后,保留政策实施的地域范围渐次扩大。到了20世纪90年代之初,印度终于正式将保留政策的目标群体扩大到全国范围的落后种姓群体,这一群体此后也常被称为其他落后阶级(Other Backward Classes,简称OBCs)(7)表列种姓和表列部族是由印度中央政府统一认定的,而其他落后阶级则长期缺乏统一的认定标准。其他落后阶级在经济收入、教育水平和社会地位等方面好于表列种姓和表列部族,却又不及婆罗门、刹帝利、吠舍等高种姓群体,因此总体仍属于社会的中下层。他们往往缺乏现代教育,在政府部门的代表性有限;很多人从事农业、手工业和服务业中以体力付出为主的职业,而从事白领工作者总体较少。对于其他落后阶级认定问题的讨论,可参见高鳃:《印度的保留政策和种姓矛盾》,《南亚研究》1992年第2期,第1-7页;Nomita Yadav,“Other Backward Classes:Then and Now”,Economic and Political Weekly,Vol.37,No.44/45,2002,p.4495.。

由此可见,印度保留政策的目标群体经历了一个缓慢扩大的态势,而这一过程伴随着不同力量的交易与博弈。目前,保留政策的目标群体主要是印度国内的三大群体,即表列种姓、表列部族和其他落后阶级。在这其中,表列种姓和表列部族的成员,无论他们的社会地位、教育水平和经济状况如何,大多都可享受保留政策的好处,但其他落后阶级却受到一些限制,这种限制主要来自于“奶油层”的特殊设置。

(二)“奶油层”制的产生与实践

“奶油层”的概念最早源自1970年萨塔纳坦委员会(Sattanathan Commission)提交的报告。萨塔纳坦委员会是由泰米尔纳德邦政府组建的落后阶级委员会,其名称源于担任主席的萨塔纳坦(A.N.Sattanathan)。萨塔纳坦委员会建议,应通过保留政策为特定的落后阶级群体提供一定的优惠、特权及福利。但委员会也特别指出,享受公共部门中保留政策好处的只能是一代人或两代人,落后种姓群体中的精英阶层应予以排除。在萨塔纳坦委员会的报告中,这些被排除的精英或上层人士被称为“奶油层”。(8)A.N.Sattanathan,Report of the Backward Classes Commission,Tamil Nadu,1970,Madras:Govt.of Tamil Nadu,1974-1975,p.7.

图1 “奶油层”的设置(笔者自绘)

1979年1月,为达致印度宪法第15条和第16条之类似目的,莫拉吉·德赛为首的人民党(Janata Party)(9)印度的人民党(Janata Party)、印度人民党(Bharatiya Janata Party)和人民的党(Janata Dal)是印度政治中三个极易混淆的政党。人民党成立于1977年,解散于1980年,其部分成员组建了印度人民党。人民的党的成员同样部分来自于人民党,该党还合并了其他几个小党,故又名国民阵线(the National Front),后来成为印度总理的辛格(Vishwanath Pratap Singh)是该党的主要创立者。政府决定成立第二个“落后阶级委员会”,即曼达尔委员会(Mandal Commission)。该委员会因担任主席的曼达尔(Sri B.P.Mandal)议员而得名。曼达尔委员会主要研究社会或教育落后的种姓之生存状况,以决定如何提高他们的地位,特别是探究为他们在政府工作中预留席位的可行性。在各学科专家的帮助下,委员会经过详细调查,制定了11项具体指标以确定“落后程度”。1980年,曼达尔委员会提交的报告肯定了印度宪法和法律框架内实行保留政策的正当性,建议为其他落后阶级成员保留政府部门工作和公立大学入学的名额,总体配额应设置为27%至49.5%之间。(10)M.P Jain,Indian Constitutional Law,New Delhi:LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur,2009,pp.963-964.

由于印度人民党(Bharatiya Janata Party)政府的内部纷争及之后国大党的掌权,再加上彼时发生的大规模的游行示威和暴力冲突,曼达尔报告被暂时搁置。1989年,国大党组阁失败,人民的党(Janata Dal)掌权,并按照竞选承诺执行曼达尔委员会的报告。然而,这一举动遭到了高种姓群体的强烈反对,印度随后陷入三个月的社会骚乱和动荡,造成了相当大的人员和财产损失。在1991年的议会选举中,国大党在再次在中央掌权,政府之后发布了新的“办公备忘”(Office Memoranda),计划为其他落后阶级预留27%的配额,同时也为高等种姓中的经济落后阶层预留10%的政府工作机会。不过,这种做法再次引发巨大争议和社会动荡。

1992年,英德拉·索尼(Indra Sawhney)为此提起了对印度工会的诉讼案,这一著名案件也被称为“曼达尔案”(Mandal Case)。1992年11月,印度最高法院做出判决,维持了曼达尔委员会为其他落后阶级预留27%配额的建议以及表列种姓、表列部族和其他落后阶级预留配额不得超过50%的原则。与此同时,最高法院驳回了政府为高等种姓中的经济落后阶层预留10%政府职位的设想。最高法院的判决中还明确提出,其他落后阶级中的“奶油层”应被排除在保留政策的目标群体之外。自此之后,“奶油层”概念成了法律和行政上的正式用语。从“奶油层”概念正式确立的时机来看,20世纪90年代初恰逢新旧时代转换之际,新自由主义在全球范围内风头正劲。作为限制国家福利责任和解散众多公共部门事业以支持私有企业的常规计划的一部分,限制保留政策福利的做法部分也恰好迎合了当时鼓吹自由化的新自由主义者的主张。(11)Megan Moodie,“Upward Mobility in a Forgotten Tribe:Notes on the‘Creamy Layer’Problem”,Focaal,Vol.2013,No.65,2013,p.24.

按照印度最高法院的判决,“奶油层”应在判决之日起四个月内从保留政策的目标群体中剔除。为此,印度中央政府成立了“国家落后阶级委员会”(National Commission for Backward Classes),由普拉萨德大法官(Ram Nandan Prasad)担任主席,以确定其他落后阶级中的“奶油层”。落后阶级委员会是一个常设机制,有责任和权力审议落后阶级清单。1993年7月,落后阶级委员会发布了关于实施排除“奶油层”的“办公备忘”,印度中央政府也在此基础上发布了在其他落后阶级中排除“奶油层”的指导方针和标准的法令。

需要特别指出的是,在政府发布的官方文件中,是否属于“奶油层”主要取决于父母的地位和状况,而非申请者本人或配偶的状况。“奶油层”成员的父母主要包括下列人士:(1)担任宪法职位者:总统、副总统、最高法院和高等法院的法官、联邦公用事业委员会和国家公共服务委员会的主席和成员、首席选举专员、印度财务总长和审计总长等;(2)公务人员:中央和国家公务人员中的I级和II级官员、部分公共事业部门的雇员等;(3)武装部队(包括准军事部队在内)成员:在陆军中担任上校及以上军衔,或在海军、空军和准军事部队中担任同等职务(12)存在豁免例外,由于篇幅限制,此处不进行详述。;(4)专业人士及从事工商业者:①从事医生、律师、特许会计师、税收顾问、工程师、建筑师、计算机专家、电影业人士、作家、剧作家、体育人士、职业运动员、媒体专业人士或其他类似身份的职业。②从事贸易、商业和工业的人员;(5)一定规模的财产拥有者:部分农业财产、种植园、空置土地和/或城市群中的建筑物的拥有者;(6)家庭收入超过一定限额者,即收入/财富状况。(13)Sharad Kumar Srivastava,“Subject:Revision of The Income Criteria to Exclude Socially Advanced Persons/Sections(Creamy Layer)from The Purview of Registration for Other Backward Classes(OBCs)-reg”,Office Memorandum No.36033/1/2013-Estt.(Res.),New Delhi,the 27th May,2013.由于“奶油层”的规定冗长繁杂,这里只能罗列其概要。

值得注意的是,“奶油层”并非固化的概念。印度政府会根据社会的发展变化发布官方指导文件,对其认定标准进行适时调整,并在落后阶级委员会官方网站列出,以明示其变动性。通常情况下,认定标准中靠前的类别相对较稳定,靠后的标准则变动性较大,而最后的“收入/财富状况”变动性则最大。甚至可以说,“收入/财富状况”是影响“奶油层”概念变化的首要变量。“收入/财富状况”是根据之前三个财政年度的收入确定的,其修订通常会考虑收入水平、通货膨胀等经济因素。1993年,“奶油层”的收入限额为10万卢比,2004年提高到25万卢比,2008年为45万卢比,2013年则上升到60万卢比,2017年又被修订为80万卢比。(14)Press Trust of India,“Income Limit Raised for Creamy Layer,September 14,2017,https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/creamy-layer-income-limit-raised/article19679863.ece,访问时间:2022年4月10日。排除了“奶油层”之后的其他落后阶级成员被认为是“社会和教育方面的落后阶级”(Socially and Educationally Backward Classes,简称SEBCs),他们可以获得相应的证书。这种证书也被称为“非奶油层证书”,是其他落后阶级成员享受升学考试、招聘求职等保留政策好处的证明文件。通常情况下,“非奶油层证书”由各邦政府的税务官员颁发,但获得“非奶油层证书”的程序可能因邦而异。

由上可见,“奶油层”概念是种姓标准与阶级标准的结合,其判定有专门的法律规定和负责机构,判定标准也会根据社会的发展与反响进行与时俱进的调整,这在某种程度上保证了“奶油层”概念的生命力。但是,印度社会针对“奶油层”制的质疑从未停止过,这与各派力量的不同认知及政策执行过程产生的问题有很大关系。

二、“奶油层”制的主张和逻辑

“奶油层”制的产生有着多方面的原因。这其中,既包括萨塔纳坦委员会提出的实现社会公平正义、遏制保留政策不断扩张态势的公开主张,也有着平息高种姓和社会精英激烈反对的隐晦需要。

(一)实现社会公平正义以避免“马太效应”的需要

如果以群体为导向的优惠照顾政策在道德上是合理的,那么这种政策的好处应当主要流向受惠群体中受教育程度较低、专业能力较差或较不幸运的人。然而,这种逻辑在实践中却往往偏离预想。在实施过程中,多数的群体性优惠照顾政策都将目标群体视为同质群体,但目标群体成员利用这些政策的能力实际上是存在差异的。这造成的一个结果是,优惠照顾政策的好处并没有让真正需要的人受益者,而是被目标群体中的优势人群所享受,从而造成了受惠群体内部的“马太效应”。(15)这一点已被很多学者反复提及,具体可参见Ashwini Deshpande,Affirmative Action in India and the United States,World Bank,2005,p.20;Chulguen Yang,Geeta C.D’souza,Ashwini S.Bapat and Stephen M.Colarelli,“A Cross-National Analysis of Affirmative Action:An Evolutionary Psychological Perspective,”Managerial and Decision Economics,Vol.27,No.2/3,2006,p.214;Thomas Sowell,Affirmative Action Around the World:An Empirical Study,New Haven & London:Yale University Press,2004,pp.167-168.之所以出现此种情况,是因为受惠的目标群体中的中上层成员通常有更多可利用的资源、信息和渠道,他们往往能更加容易地从优惠照顾政策中获益,因此会导致群体内部的不平等进一步加剧。

在保留政策的执行过程中,类似情况同样存在。作为保留政策的受惠目标群体,表列种姓和表列部落利用优惠政策的能力明显不如其他落后阶级。而其他落后阶级的内部也存在着差别,他们中的中上层利用保留政策优惠照顾好处的能力通常也更强。可以想象,若不加干预,保留政策是有可能加速受惠目标群体内部的“马太效应”的。

事实上,萨塔纳坦委员会早就指出过这一问题。该委员会1970年提交的报告中指出:“在制定各类援助措施时,必须制定保障措施以确保这些利益实际上惠及真正落后的阶层。如果做不到这一点,‘落后’必然会成为一种既得利益,因为直接受益者将不可避免地是上层社会的成员……必须有一个设施定期地从顶层上刮下来,从而使同一种姓中较低的阶层能够出人头地,而不会被其种姓中更有能力的受惠者压在身下”(16)A.N.Sattanathan,Report of the Backward Classes Commission,Tamil Nadu,1970,Madras:Govt.of Tamil Nadu,1974-1975,p.7.。在随后的一些司法案件审理和裁决中,多名印度法官在不同场合也使用过“奶油层”的概念。在这其中,耶尔法官(Krishna Iyer)在1975年的喀拉拉邦诉托马斯(State of Kerala v.N.M.Thomas)一案中对“奶油层”的阐释颇具代表性。在耶尔法官看来,如果保留政策的好处都被落后阶级上层中幸运的“奶油层”夺走,并全部享用整个蛋糕,从而使弱者中的更弱者永远处于劣势,那么保留政策就处于危险中。(17)Ashok Yadav,“The Concept of Creamy Layer as a Tool for Opposing Reservation”,Voice of Dalit,Vol.4,No.1,2011,p.235.由此可见,耶尔法官对排除“奶油层”的做法是持肯定态度的。

由此可见,印度的部分社会精英对上述问题早有认识,这也是“奶油层”制出现的原初动因。并且,这种对于社会公平的强调主要聚焦于结果公平,而非机会公平。(18)[美]麦伦·维纳:《争取平等的斗争——印度政治中的种姓》,载[美]阿图尔·科利编:《印度民主的成功》,牟效波等译,译林出版社,2013年,第228页。

(二)遏制保留政策不断扩张态势的需要

实施保留政策的一个主要目的是为了扶助受惠目标群体,实现受惠种姓群体的自立自强。然而,有印度学者质疑认为,保留政策“扼杀了受益者的主动性、驱动力和能力”。(19)Marc Galanter,Competing Equalities:Law and the Backward Classes in India,Delhi:Oxford University Press,1984,p.74.也就是说,保留政策可能起了反作用,助长了受惠群体的惰性和特权心理,是不利于受惠的个体及群体的健康发展的。为何会出现上述情况?美国学者南茜·弗雷泽(Nancy Fraser)的观点颇具启发性。她认为,长期持续化的民族优惠政策导致弱势群体需要越来越多的东西。随着时间的推移,他们甚至会成为特权阶级,享受着“特殊的待遇和过度的宽容(undeserved largess)”(20)Nancy Fraser,Justice Interruptus:Critical Reflections on the“Postsocialist”Condition,New York:Routledge,1997,p.25.。这种论调略显尖锐,但不可谓不深刻。事实上,无论优惠照顾政策基于血缘、性别、地域还是民族,做法一旦长期化、固定化,受惠者产生惰性心理和依赖心理都不足为奇。

那应如何避免上述现象呢?国内学者马戎的看法具有一定的启发性。在他看来,实行群体性优惠政策的目的是通过相关政策,帮助该群体在一定时期内有效地提高自身的竞争能力,从而最终实现全体社会成员能够在完全平等的条件下进行公平的竞争与发展。从这个意义上说,群体性的优惠政策只能是在一个过渡时期内实施的暂时性政策。(21)此论述见马戎教授为王凡妹所著的《肯定性行动》一书所写的《序言》,具体参见王凡妹:《肯定性行动》,社会科学文献出版社,2015年,“序言”部分。从这个角度来看,群体性优惠政策应该是有时效的。事实上,印度保留政策的政策设计者很早就有政策持续时限的考虑。印度之所以实行保留政策,初始意图是通过为表列种姓和表列部族提供就业和教育方面的优惠照顾,使得他们逐步跟上社会发展的步伐,最终融入社会主流。最初的保留政策计划持续十年时间,但其初始目标并没有实现。后来,保留政策不但继续存在,而且政策所需时限也呈现滚动延长(每十年延长一次)的趋势。

在保留政策延续时间不断延长的同时,保留政策的目标群体也呈现不断扩张的趋势。过去,为改变被歧视的局面,低种姓群体往往通过迁徙、改姓等手段设法跻身高种姓之列;而如今让人啼笑皆非的是,各种姓群体为了获得保留政策的政策照顾,争先恐后地“自甘堕落”,要求政府将自己列入落后种姓;本来在落后种姓中的群体,还会进一步要求把自己归入更加落后的种姓或部族的范围,印度社会甚至多次因为配额分配问题而发生社会骚乱。(22)杨怡爽:《印度的‘预留制’之痛”》,《世界知识》2015年第21期,第65-67页。由此可见,为了挤入保留政策的“俱乐部”,进而享受保留政策的好处,印度民众也费尽了心机。这导致的结果是,保留政策的时限和受惠群体都呈现不断扩张的趋势。

其实早在1970年,萨塔纳坦委员会就关注到这种情况的存在。他们发现,实施了保留政策的泰米尔纳德邦存在着一个非正常的态势:更多的种姓希望被列为落后阶级,而落后阶级则希望被列为最落后阶级,许多最落后阶级又希望被列入表列种姓或部族。(23)A.N.Sattanathan,Report of the Backward Classes Commission,Tamil Nadu,1970,Madras:Govt.of Tamil Nadu,1974-1975,p.6.在萨塔纳坦委员会提交的报告中,这一点是“奶油层”概念提出的又一原因。并且,这一建议被后来的印度政府和最高法院的法官们所接受。在他们看来,剔除“奶油层”的做法也是为了打消某些种姓捞取保留政策好处的念头,进而遏制保留政策不断扩张的态势。

(三)平息高种姓群体和社会精英激烈反对的需要

除了前面两个公开的主张外,“奶油层”政策的出台还与印度社会内部的政治斗争有关。围绕着保留政策的实践,不同种姓群体立场迥异。正是他们的交易与博弈,直接或间接影响了印度中央及地方政府的决策,印度的政局和社会也因此动荡不断。从某种程度上来说,“奶油层”的提出也是为了减少保留政策改革阻力的需要。

在实行选举民主的印度,选票是政治市场中的“硬通货”,也是各党派实现执政或获取政治席位的关键。对于印度的主要政党而言,他们的目标是从执政中获得的权力、威望和地位,政治许诺及现实政策的出台更多的是出于工具化的考虑。在现实中,他们也会适时改变自己的政策,以寻求获得在政治市场上更大的生存空间。对于选民而言,他们则根据效用最大化原则选择能给他们带来最大利益的政党。

保留政策能够不断得以深入推进的主要原因在于,表列种姓、表列部族和其他落后阶级群体在印度社会中人口占比高,能否赢得他们的支持是政党上台执政的关键。可以说,政治市场在某种程度上扮演着瓦解高种姓优势的角色。然而,传统的种姓制度根深蒂固,高种姓群体及社会精英虽人数占比较少,但依然应有很强的社会影响力。也正是因为他们通过社会运动、司法诉讼、舆论非难等形式表达的不满和反对,保留政策的扩张态势才有所收敛。

在印度,其他落后阶级的人口数量是个“谜一样的存在”。在1931年人口普查之后,印度便停止了按种姓标准进行的人口普查。时至今日,印度宪法既没有明确界定落后阶级的含义,人口普查中也没有其他落后阶级的具体统计数据。根据曼达尔委员会1980年的估计,其他落后阶级的人口占印度总人口的52%;2004-2005年,印度全国抽样调查组织(National Sample Survey Organisation)则在报告中估计,其他落后阶级约占印度总人口的41%。(24)Ministry of Social Justice and Empowerment,Government of India,Annual Report 2011~2012,New Delhi:Viba Press Pvt.Ltd.,2012,pp.113-114.根据1990-2000年全国抽样调查,约36%的印度人口被认为是其他落后阶级。(25)K.D.Saksena,“Policy Changes Needed on Reservations”,Economic and Political Weekly,Vol.42,No.26,2007,p.2497.虽然上述统计标准和数据的准确性存疑,但其他落后阶级的人口占比远超表列种姓与表列部族人口之和却是不争的事实。

(4)压水试验。在进行帷幕灌浆施工过程中,孔位的设置十分重要,应用全站仪或水准仪对孔位进行测量,然后应用电钻设备进行钻孔。通过钢楔块对孔位进行校准,凭借油漆对孔位加以标记。应用水平尺保证钻机的水平度,水平度达标后,应用固定螺栓对其进行固定。完成加固工作后,还需要对钻机的平稳度以及水平度进行进一步检查。此外,还需检查起重机、钻孔和竖井是否在一条直线上。一般来说,灌浆廊道底板混凝土的厚度是不同的,控制埋管埋设深度在1~2m的范围内。

在印度社会的部分高种姓群体看来,其他落后阶级不该享受保留政策的好处。表列种姓与表列部族的经济及社会地位极低,两大群体合计起来约占印度总人口的1/4左右。(26)根据印度2011年的人口普查数据,表列种姓与表列部族分别占印度总人口的16.6%和8.6%,可参见Rajesh K.Chauhan,Sanjay K.Mohanty and Udaya.S.Mishra,“Population Trends,Distribution and Prospects in the Districts of India”,in Sanjay K.Mohanty,Udaya S.Mishra and Rajesh K.Chauhan,eds.,The Demographic and Development Divide in India:A District-Level Analyses,Singapore:Springer,2019,p.33.他们即使都享受了保留政策的照顾,也不会对高种姓群体构成实质性威胁。可是,其他落后阶级则有所不同。其他落后阶级成员大多是低种姓群体及个别高种姓的落魄人士,他们在经济收入、教育水平与社会地位等方面通常更接近高种姓群体,且人口数量庞大,更可能与高种姓群体在招生入学、就业机会等社会资源的争夺中产生竞争关系。倘若其他落后阶级再享有保留政策的好处,高种姓群体的利益将不可避免地遭受更大的冲击。从这种角度来看,“奶油层”概念的产生也是对部分高种姓群体和社会精英强烈质疑与激烈反对的一种回应。

三、“奶油层”制在实践中遭遇的质疑

尽管“奶油层”概念在20世纪70年代初就已提出,但真正进入实践却是在20多年后。并且,由于印度社会上下对“奶油层”存在不同认知,再加上印度行政与司法领域效率的低下,“奶油层”在现实实践中遭遇了不少质疑。

(一)“奶油层”制阻碍了下层种姓的上升通道

“奶油层”制的质疑者很大一部分是其他落后阶级的成员,因为“奶油层”的设置与他们的利益息息相关。在他们看来,“奶油层”的概念与实践是上等社会和上层阶级打压下层社会和下层阶级的做法。阶层的固化几乎在所有社会都或多或少存在着。但若“奶油层”群体能持续存在,可以成为保留政策成功的佐证,并可带来社会结构的关联变化,部分打破印度社会的阶层固化。在相对一个公平的社会中,来自中下阶层的孩子可以通过高等教育、求职升职等方式实现向上层社会的流动。但是,主张实行“奶油层”制的人忽视了这样一个事实——使长期处于不利地位的落后社群进入主流社会需要几代人持续获得发展和教育机会。(27)EPW,“Myopic Oversight”,Economic and Political Weekly,Vol.41,No.43/44,2006,p.4523.作为长期遭受社会不公和歧视的群体,印度的其他落后阶级有充分的理由怀疑,他们是否有能力维持目前的社会地位和生活水平,而“奶油层”的设置显然增加了他们的不安全感和不确定感。针对此种可能,参与“曼达尔案”审理的潘迪安法官(Justice Pandian)指出:“只要这些孩子还穿着落后社会的尿布,就应该给他们足够的时间。直到政府审查认为他们已完全摆脱了社会中的落后状态,并使自己能与先进阶级保持同步为止。”(28)Shriram Maheshwari,Mandal Commission Revisited:Reservation Bureaucracy in India,New Delhi:Jawahar Publishers and Distributors,1995,p.604.因为此,部分“奶油层”概念的质疑者还认为,设置“奶油层”是采取“掐尖”的方式打压其他落后阶级精英分子的做法。这样一来,他们就难以在社会上层产生真正的“头雁”和“代言人”。对那些只能仰望上层社会的个人而言,排除“奶油层”的做法将“奶油层”中的个体与其群体中的穷人隔离开来,阻碍了他们从同胞中寻求指导和帮助的可能。

前述观点看似虽有些极端,但若观察当今印度社会积重难返的种姓现实,似乎又不无道理。有研究表明,印度的保留政策尽管至今已实施了很长时间,却只造成了一小部分精英阶层的产生;从本质上说,保留政策导致了恩惠分配的民主化,却没有触及种姓剥削的褶边。(29)Aditya Nigam,“Mandal Commission and the Left,”Economic and Political Weekly,Vol.25,No.48-49,May 1990,pp.2652-2653.实行保留政策以来,人数众多的印度贱民群体中诞生的高层级的政治精英却依然稀少。考虑到印度实行保留政策的较长历史和贱民群体在印度的庞大数量,这样的境况着实不太理想。因此,认为“奶油层”的设置阻碍了下层种姓的上升通道是有几分道理的。

在一些更为激进的质疑者看来,“奶油层”概念具有明显的工具属性,是为政治精英服务的,是以其他落后阶级的顺从为基础的。在这一过程中,其他落后阶级处于附属地位,其能否真正获益及获益多少取决于政治精英的意愿和能力。在他们看来,一个软弱、低调、以农村为基础的其他落后阶级对上层阶级的既得利益并不构成威胁,“奶油层”概念只不过是为了保护上层阶级在就业和教育方面的霸权而使出的伎俩而已。(30)Ashok Yadav,“The Concept of Creamy Layer as a Tool for Opposing Reservation”,Voice of Dalit,Vol.4,No.1,2011,pp.74-76.

(二)“奶油层”制是否应扩大至表列种姓与表列部族存在争议

自提出之后的很长一段时间,“奶油层”制仅适用于享受保留政策好处的其他落后阶级,表列种姓与表列部族的成员则无此困扰,这表面看来颇令人费解。从常理来说,既然其他落后阶级中的精英人士和富裕人士因“奶油层”制的限制而被排除在保留政策之外,同样的逻辑也应适用于表列种姓和表列部族。然而,事实却非如此,而这是有着特定原因的。

近些年来,呼吁将“奶油层”制扩展到表列种姓与表列部族的声音时有出现。2018年9月,印度最高法院在裁决中提出建议,“奶油层”制可部分扩展至表列种姓与表列部族的成员,此类人群不应享有政府机构职位晋升中的预留席位。(31)Jarnail Singh v.Lachhmi Narain Gupta,(2018)10 SCC 396.不过,与对其他落后阶级的“奶油层”限制相比,这种建议对表列种姓与表列部族的影响并不大。究其根本,表列种姓与表列部族是印度最穷困、最落后和最受歧视的群体。在种姓制度仍根深蒂固的印度,即便表列种姓与表列部族的成员经济地位因保留政策而有所改观,他们依然难以步入上层社会之列。“奶油层”制实际已经考虑到了表列种姓和表列部族的落后状况,并为他们的种姓精英保留了实现阶层跃升的台阶。

保留政策实施以来,部分受惠者接受公共教育的机会增加,经济福利改善,贫困减少,同时也增加了目标群体成员的政治影响力。但值得注意的是,即使在相对成功的案例中,这些政策的初始目标也没有完全实现。客观来说,印度表列种姓和表列部族的贫困率在不断下降,但这是在印度整体贫困率不断下降的背景中实现的。(32)Sunita Parikh,“Poverty,Equality,and Affirmative Action in India,”in Edmund Terence Gomez and Ralph Premdas,eds.,Affirmative Action,Ethnicity,and Conflict,New York:Routledge,2013,pp.33-34.相较于其他落后阶级,表列种姓和表列部族的贫困率下降并不是特别明显。再考虑到印度相对较低的行政效率与司法效率,若真正将“奶油层”制的设置全面扩展到表列种姓与表列部族,保留政策的具体执行无疑将更加困难。综合上述因素,我们可以做出一个基本判断:在可预见的未来,将“奶油层”全面扩展到表列种姓与表列部族的可能性依旧不高,但也不排除个别环节的尝试(如前文所述的政府机构的职位晋升环节)。

(三)“奶油层”的认定过程中存在大量寻租行为

表列种姓和表列部族是由印度中央政府统一认定的,而其他落后阶级则长期缺乏统一的认定标准。这导致了印度行政与司法领域存在的理解混乱,也不可避免地影响到了“奶油层”制的认定。

具有讽刺意味的是,尽管印度常以“世界上最大的民主国家”自居,印度人获得上层社会中的工作和职位更多时候靠的是政治关系、金钱权力和种姓网络,而非他们的个人品质和能力——这几乎是印度社会中“公开的秘密”。在现实的政治实践中,“奶油层”的标准往往是由掌握话语权的政客和“代言人”来决定,其标准的严谨性和科学性是有待商榷的。因而,在一些异议者看来,“奶油层”更多的是一个政治概念,而非学术概念。(33)Pradipta Chaudhury,“The‘Creamy Layer’:Political Economy of Reservations”,Economic and Political Weekly,Vol.39,No.20,2004,p.1991.

同时,由于“奶油层”相关的法律规定连篇累牍,认定标准错综复杂,这直接导致实际执行过程的力倍功半和执行结果的劳而无功。为确定“奶油层”的标准,财政和行政费用随着国家和邦一级的政府委员会不断增加。在现实中,很多印度的其他落后阶级成员迷失在“奶油层”的法条“迷宫”中,搞不清楚自己是否属于“奶油层”。在印度的一些学生升学、公务员招录的网站中,时常可以发现对自己是否属于“奶油层”的求助。并且,“奶油层”的确定标准又不是静态的,每次标准调整都会带来一阵社会骚动,这实际上又增加了政策的执行成本。

事实上,“奶油层”制的具体条款和规定并未得到严格有效的执行。在保留政策及“奶油层”制的执行过程中,“寻租”行为在印度社会大量存在。譬如,部分本属于“奶油层”的社会成员通过贿赂、投机、内部交易等非法形式,捞取“非奶油层”的好处。这造成了一方面许多符合保留政策条件的“非奶油层”成员并不知道如何获得所需的证书或证明材料;另一方面,部分腐败和无知的地方官僚却经常拒绝给予符合条件的“非奶油层”成员颁发相应证书。印度最高法院曾指出,“弱者中的弱者”并没有被他们更幸运的兄弟们剥夺,而是被那些需要配额的重重障碍所剥夺。(34)Vikram Hegde,“Why the Creamy Layer Test for SC/ST Promotions May Be More Harmful than Using It for Recruitment”,Oct 08,2018,https://scroll.in/article/897068/why-applying-creamy-layer-test-for-promotions-may-be-even-more-harmful-than-using-it-for-recruitment,访问时间:2022年4月10日。以公务员职位为例,其他落后阶级在中央层面的高级官员很少,为其他落后阶级预留的公务员职位也常常空缺,政府不得不采取特别行动填补空缺。这类现象时有发生,使得“奶油层”概念乃至保留政策部分地呈现出“污名化”的不良情势。(35)Ashok Guha,“Reservations in Myth and Reality”,Economic and Political Weekly,Vol.25,No.50,1990,pp.2716-2718.

(四)中央及地方国家机关之间的“猫鼠式”博弈始终存在

在国家治理层面上,印度实行联邦制的国家结构形式,联邦中央和地方各自在法律规定的职权范围内活动。然而,由于印度社会的多样性,各邦对于保留政策及“奶油层”制的政策执行存在着较大的差异。事实上,各邦内部也存在着邦内的政治市场,这是上述状况出现的主要原因。

在辛格政府意图实行曼达尔报告之前,印度没有全国统一的针对其他落后阶级的保留政策。对其他落后阶级实行保留政策是各邦政府的职责,也是由各邦高种姓与落后种姓之间的力量对比来决定的。(36)高鲲:《印度的保留政策和种姓矛盾》,《南亚研究》1992年第2期,第1-7页。在“奶油层”制的实践过程中,各邦各自为政的现象并不鲜见。在“曼达尔案”的审理过程中,泰米尔纳德邦、比哈尔邦和喀拉拉邦都强烈反对排除“奶油层”的做法。在中央政府下达行政命令之后,有的邦阳奉阴违、虚与委蛇,企图通过提高经济标准或限额等方式减少“奶油层”群体的数量。喀拉拉邦更进一步,通过颁布新立法的形式将最高法院和中央政府对于“奶油层”制的决定束之高阁。(37)Anirudh Prasad,Reservational Justice to Other Backward Classes(OBCs):Theoretical and Practical Issues,New Delhi:Deep and Deep Publications,1997,p.339.对于上述种种类似做法,印度最高法院和中央政府不得不数次进行督查和纠正。因此,在可预见的未来,若要使“奶油层”制的做法真正在印度地方落实到位任重而道远。

四、“奶油层”制的价值与启示

回顾印度“奶油层”制产生与变迁的过程可以发现,与以往保留政策不断“做加法”的形式不同,排除“奶油层”的做法从反向剔除受惠群体中的上层人士,试图用做“小减法”的方式成就“大加法”,从而避免出现受惠群体内部的“马太效应”,进一步减少改革的外部阻力,同时部分遏制保留政策不断扩张的态势。不过在现实实践中,“奶油层”制仍面临不少的挑战和质疑,其设想与现实也存在着不小的差距。

印度的保留政策集中于政治代表席位分配、公共服务岗位聘用、公立学校学生录取等领域,但是由于表列种姓和表列部族成员符合基本资质的人才太少,其职位或名额经常存在空缺。与此形成对比的是,其他落后阶级则通常会充分利用这些配额,他们的职位或名额较少出现空缺。也就是说,无论是否存在“奶油层”,作为保留政策受惠群体的表列种姓和表列部族成员的利益通常不会受到其他落后阶级影响,受“奶油层”设置影响较大的主要是其他落后阶级及可能与之产生竞争关系的高种姓群体的中下层。

现有研究表明,其他落后阶级由于其更好的经济与社会地位,更有可能成为保留政策的最大获益群体,更为富裕的其他落后阶级成员通常可从保留政策中获益更多,由此导致的“马太效应”是部分存在的。从这个角度看,“奶油层”制确有其存在必要,这也是符合社会惯常认知的道义原则的。但是,由于其他落后阶级缺乏统一的认定标准与充分的数据支撑,其他落后阶级的内部差异及“马太效应”的强弱程度尚无法准确判定。而根据目前的个别抽样调查,在某些领域内,表列种姓和表列部族群体的内部收入差距甚至比其他落后阶级大得多,但“奶油层”制却基本不涉及前者。(38)K.Sundaram,“‘Creamy Layer’Principle:A Comment,”Economic and Political Weekly,Vol.42,No.4,2007,pp.326-327.因此,“马太效应”的存在并非实施“奶油层”制的充分理由。从这个角度来看,“奶油层”的设置更像是为了遏制保留政策扩张趋势、回应高种姓群体和社会精英反对。客观来说,“奶油层”制被纳入印度行政与司法领域的实践以来,印度保留政策的扩张态势已经有所遏制;因保留政策而引发的抗议与暴力活动虽依然偶有发生,但较上个世纪八九十年代已平和很多。当然,这未必都是“奶油层”制带来的变化,但“奶油层”的设置和实践是在其中发挥重要作用的环节。

“奶油层”制在实践中遭遇的质疑表明,“奶油层”的认定必须控制好其中的范围和限度。特别是在种姓制度至今依然名亡实存的情况下,简单地扩大“奶油层”的适用范围可能成为落后种姓实现阶层跃升的新障碍。对于目前“奶油层”的认定标准而言,经济和社会地位无疑是重要的参考,但个体的持续发展能力也应列入重点衡量指标,这样才能真正服务于社会公平正义的目标,同时又不至阻碍落后种姓实现阶层跃升。除此之外,“奶油层”的具体执行过程中还需处理好“寻租”行为、中央与地方的博弈等技术性难题。

然而,尽管目前仍存在一些不足之处,“奶油层”制已逐渐内化为印度政治和社会生活的构成内容,其探索实践极具样本价值。倘若能将“奶油层”制的对象范围更为科学合理地加以确定,再处理好执行环节中的种种不足,“奶油层”的价值无疑将进一步得到提升。当今世界,国家层面上公然针对特定族类群体的歧视性政策已不多见,为实现实质平等而对欠发达群体实施的群体性优惠政策则呈多点开花之势。有学者指出,各国的群体性优惠政策对目标群体的教育、职业和收入的影响各异,但其政治影响却有着诸多相似之处。这表明,多元化的社会和政体有着同样的政治和政策逻辑。(39)Myron Weiner,“The Political Consequences of Preferential Policies:A Comparative Perspective”,Comparative Politics,Vol.16,No.1,1983,p.35.对于其他实行群体性优惠政策的国家而言,印度保留政策中“奶油层”制对如何更为准确地确定符合条件的目标群体,更好地实现社会公平,减少类似改革的阻力,提供了有益的探索实践和经验参考,一定程度上可为他山之鉴。