两张毛奇龄和朱彝尊的合像

朱万章

毛奇龄(1623~1716),字大可,号秋晴,又号初晴、晚晴等,浙江萧山人,因郡望西河,人称“西河先生”,是清初有名的经学大师和文学家,著有《西河合集》。朱彝尊(1629~1709),字锡鬯,号竹垞、松风老人、金风亭长等,浙江秀水(今嘉兴市)人,是清初有名的文学家、学者和藏书家,著有《经义考》《曝书亭集》和《曝书亭序跋》等。两人既是乡友,又都在清初参与抗清,并都于康熙十七年(1678)同举博学鸿词科,官至翰林院检讨,同时参与修撰《明史》等。有学者在探讨两人交游的关系时指出,“两人生平经历相似,相知甚深”,“交游时间长,学术成就大”,“著述宏富,治学领域广博”①,正是因为两人诸多的相似性,故被时人合绘小像于一帧,后世再传移模写,流播甚广。

一、毛奇龄和朱彝尊合像的缘起

毛奇龄和朱彝尊合像出现的最早源头可追溯到毛、朱两人的文友郑元庆(1660~约1735)。郑元庆一作郑庆元②,字芷畦,一字子余,号小谷口,浙江归安(今湖州)人,清康熙二十九年(1690)举试后游历四方,后以贡生入国子监,曾先后入会稽太守幕及河道总督傅泽洪幕③,擅诗文,富藏典籍,著有《湖录经籍考》《小谷口著述》《二十一史约编》《礼记集说》和《石柱记笺释》等。康熙四十一年(1702),郑元庆陪同毛奇龄、朱彝尊游览西湖。因为这次非同寻常的游览活动,诞生了毛奇龄和朱彝尊的合像。现在一种通行的说法是,此像最初是由郑元庆绘制,原画已失传,后人均以此为滥觞,衍生出诸多的摹本。但遍查相关文献,并无郑元庆擅画的记载,在现在所见传世书画中,也未见和郑氏有关的作品,故并无确证指向是郑氏所绘。在这次西湖之行时隔27年后,即雍正七年(1729),郑元庆追忆当初游览的情形,写下了《西河竹垞合像记》④。在这篇文章里,郑元庆回忆了当初和毛奇龄、朱彝尊等人一起游览西湖的情形:

壬午春二月,予往省会,寓昭庆寺慈寿房。时竹垞先生寓经房,前后楼相望,时时造请,亲灸其言论,风采甚相得也。一日,西河先生来过余,语余曰:今日吴子宝崖、顾子搢玉醵分招余与竹垞二三同年友燕聚于湖心亭,子其同往焉。余遂与毛西河先生步至经房,偕竹垞先生至湖上。时竹翁先携杖行,余奉毛西河先生散行。此图是其景象也。有一舟系于柳阴下,吴、顾二君以手招曰:在此!遂与两先生同上舟,而吴庆伯先生已先在舟中矣。相见之顷,庆伯指予问竹垞先生曰:此何人?曰:此吴兴郑子芷畦,最能读书,近修其郡志,最认真者也。遂命舟子由曲院风荷迅流出六桥,仍至昭庆寺前,一揖而别。⑤

该文详细记录了郑元庆当初偕同毛奇龄、朱彝尊游览西湖的来龙去脉,指出“此图是其景象也”,但并无说明此画乃自己所绘。基于此,最有可能的情况是,在毛、周游览之后,由郑氏倩人绘制了此合像,其后由郑氏追忆当初交游往事写下了这篇记录文字。后世如翁方纲(1733~1818)、钱大昕(1728~1804)等人便据此将此像误判为郑元庆所作,杨谦的《朱竹垞先生年谱》也持此说⑥。在现存的由“扬州画派”代表画家罗聘(1733~1799)摹绘的《朱彝尊毛奇龄像》(天津博物馆藏,以下简称“罗聘本”)中,翁方纲的题跋便指出“此吴兴郑芷畦元庆所绘毛西河、朱竹垞二先生像也”⑦,而在由丁小疋摹绘的《西河竹垞两先生像》(嘉兴博物馆藏)中,翁方纲也题跋道:

是像吴兴丁小疋进士摹自其乡郑芷畦画卷,而小疋之意则尤在表章芷畦也。小疋每来吾斋,见此摹本,则拳拳语予曰:“吾乡芷畦郑先生著《湖录》《行水金鉴》诸书,世或不尽知之。《湖州府志》载郑元庆《礼记集说参同》八十卷,又《官礼经典参同》若干卷、《家礼经典参同》若干卷。甬上蒋孝廉学镛者,曾见芷畦所著《礼记详注》,荟萃元、明诸儒之说,盖以续卫正叔之书也,已托蒋君访之,未知何日得见也?”盖小疋裒集其乡先生著述之意勤矣。小疋为予录卢、蒋二诗,因书小疋之语于此,冀有好学深思表章前哲者,庶一鉴此精诚尔。⑧

在该题跋中,翁方纲也再次强调毛、朱合像的母本为郑元庆所绘。因翁方纲等人在当时的文坛影响甚巨,以致于后世几乎都沿袭了这一说法。事實上,不仅画像的作者有争议,就连毛奇龄、朱彝尊同游西湖的时间也有不同说法。梅晓民在研究中指出:“毛奇龄在其著作《西河诗话》中则说:‘康熙四十年三月,予同朱竹垞诸子过湖上,作三日游。’朱彝尊《曝书亭集》卷44《梦梁录跋》:‘……辛巳,寓居昭庆寺。’对此,杨谦在《朱彝尊年谱》里也说到:‘壬午年,先生未尝至西泠。’他也倾向于游湖时间为辛巳年即康熙四十年上巳日(农历三月初三,王母娘娘生日),因为这是江南踏青的最好日子,寒风料峭的早春二月,年老之人是不宜出游的”⑨,可见即便是毛奇龄、朱彝尊和郑元庆三位事件的亲历者,在文集中也出现记忆偏差的现象,更何况与其相隔数十年甚至数百年的后人呢?虽然画像不能确定就是郑氏所绘,且三人游览西湖的时间也有不同记载,但有两件史实却是毋庸置疑的:一是郑元庆陪同毛奇龄、朱彝尊等人游览了西湖;二是在游览之后不久,以此为主题首次出现了毛奇龄和朱彝尊的合像。

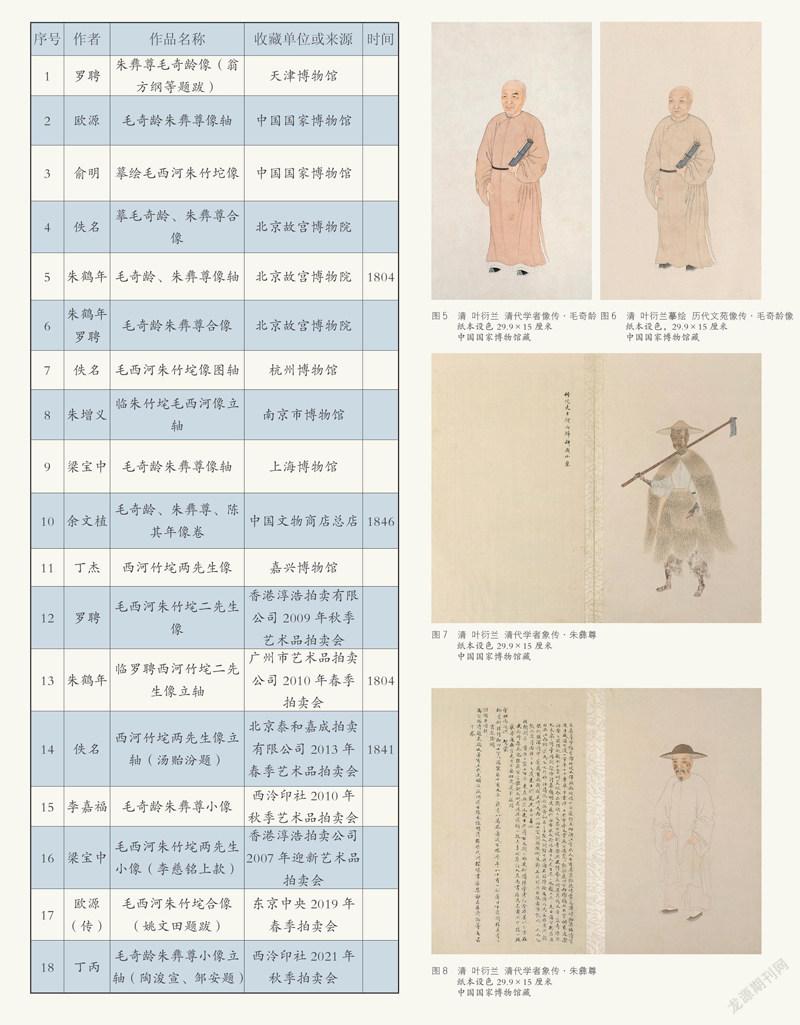

正是因为毛奇龄、朱彝尊和郑元庆这次具有里程碑式的西湖游览活动,在郑元庆的策划下,以此衍生出毛、朱两人的合像。又因为毛、朱两人具有诸多的共同点,且同受人推崇,故其合像在后世又衍生出众多的摹本。据不完全统计,就现在所见,毛奇龄和朱彝尊存世合像至少有18件。现将其列表如右。

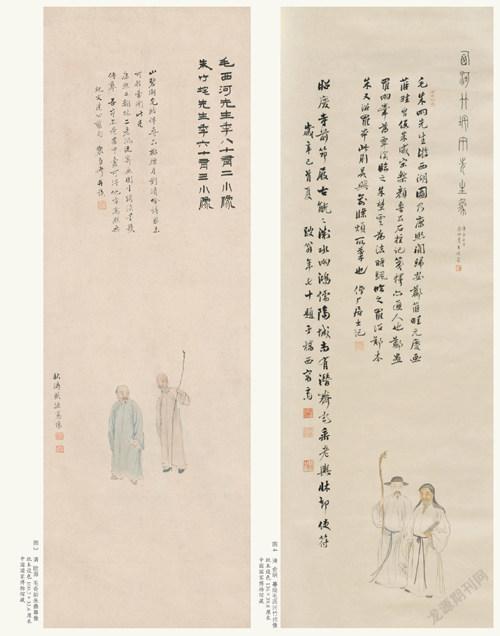

郑元庆首创的毛、朱两人合像已经失传,在上述摹本中,与郑元庆年代最为接近的是“罗聘本”的摹本和丁杰(1738~1807)的《西河竹两先生像》(嘉兴博物馆藏,以下简称“丁杰本”)⑩。罗聘比郑元庆小73岁,丁杰比郑元庆小78岁,两人虽然没有机会与郑氏见面,但却最有可能看过郑元庆策划的毛、朱两人合像,故其摹本应是最接近原本者。“罗聘本”中,毛奇龄与朱彝尊均为秃顶,着长衫,系腰带,露出深褐色布鞋。两人并肩站在一起。毛奇龄左手握画卷,置于腰间;朱彝尊右手持木杖。毛奇龄身体向右侧,朱彝尊正对前方。“丁杰本”与“罗聘本”的图式相似,二者最大的不同在于“丁杰本”中毛奇龄戴着巾帽而“罗聘本”无。自此以后,诸多摹本大多沿袭了“罗聘本”和“丁杰本”图式(图1、图2)。

以上所列合像,有一半以上出现在拍卖会。因未见这些作品原迹,故部分作品未能确定是否真迹。虽然真赝不能完全确认,但其与所有作品的图式却是大致相近的,大多绘毛奇龄和持杖的朱彝尊全身像,两人结伴前行。已有论者对其中的主要作品作了梳理与研究,而中国国家博物馆藏欧源和俞明所绘的两件合像应未公开出版或展示,故几乎很少有人论及,因而笔者拟重点探讨此两件作品。

二、欧源《毛奇龄朱彝尊像》轴

欧源的《毛奇龄朱彝尊像》(图3)实为四屏之一(以下简称“欧源本”),另三件分别为欧源所绘陆游(1125~1210)、恽寿平(1633~1690)和金农(1687~1763)像。四件作品所绘像主均为全身像,无任何衬景,且均有裘日修题写图名及题跋,由此可见其画或为欧源受人之请,特意绘制。此四屏为中国历史博物馆(即今之中国国家博物馆)于1960年12月7日以每件10元的价格购自北京宝古斋。

图中所绘毛奇龄在画面的左侧,朱彝尊居右。毛奇龄秃顶,圆脸,略胖,微须,面部光洁,身穿浅蓝色长衫,左手握书卷下垂,右手别于右侧长衫后,脚穿浅黄色布鞋,脸向左侧。朱彝尊立于毛奇龄左后侧,两人相隔有尺许,朱亦为秃顶,长脸,略瘦,微须,额上布满皱纹,身穿浅黄色长衫,左手持杖,手与肩齐,右手别于右侧长衫后,脚穿深褐色布鞋,脸向右侧。画中的毛奇龄比朱彝尊矮小,身材偏胖,而朱彝尊略显清瘦高大。作者在画幅左下侧题识“秋涛欧源写像”,钤朱文方印“秋涛”和白文方印“欧源之印”。欧源的生平事迹不详,但就其画风和款识看,当为清代中晚期职业画家,字秋涛,其斋名为芝鹤室。

在画心上侧为裘日修题跋,“毛西河先生年八十有二小像,朱竹垞先生年六十有三小像。山碧湖光结伴寻,小桥烟月对清吟。诗家未可轻台阁,此是康熙二翰林。二老风流寄画图,生绡淡墨几传摹。吾曹亦是书中蠹,可得他年写照无。纪文达公旧句,裘日修”,钤朱文方印“裘日修”。裘日修(1712~1773),字叔度,一字漫士,号诺皋,江西新建人,乾隆四年(1739)进士,历官礼部、刑部和工部尚书,著有《裘文达公诗集》和《西清古鉴》等。题跋中的“纪文达公”即纪晓岚(1724~1805),原诗为其于乾隆四十七年(1782)应翁方纲所请为丁小疋所摹《竹西河两先生像》(嘉兴博物馆藏)所题,但裘日修所抄录的纪晓岚诗与原诗略有不同。

三、俞明《摹绘毛西河朱竹像》轴

俞明(1884~1935),字涤烦,一作涤凡,号晋人、镜人,浙江湖州人,擅画人物,兼擅花鸟、山水,曾于1914年应金城(1878~1926)之邀,赴北京为古物陈列所临摹古画,有《北齐校书图》卷、《朱元璋像》轴(均藏中国国家博物馆)、《宝臣像(郭葆生补景)》卷、《苏武牧羊图》轴(均藏北京故宫博物院)、《龙女牧羊图》轴、《欧阳修像》轴、《摹夏峰先生像》轴、《五柳先生像》轴(均藏天津博物馆)、《山水图》轴(浙江省博物馆藏)、《柳荫渔舟图》轴、《洛神图》轴(均藏重庆中国三峡博物馆)、《寿星图》轴、《采桃图》轴(均藏沈阳故宫博物院)、《雪天倚栏图》轴(广州艺术博物院藏)和《临李公麟九歌图》卷、《洛神图》轴(均藏首都博物馆)等行世。

与欧源所绘合像相比,俞明的《摹绘毛西河朱竹垞像》轴(以下简称“俞明本”)中的两人位置刚好相反,毛奇龄在画幅右侧,朱彝尊居左侧。毛奇龄头戴黑色头巾,头巾披在肩后侧,乃典型的明人服式。毛奇龄乃国字脸,面色红润,须髯飘逸,身穿浅色长衫,系褐色腰带,左手持画卷,放置于腰间,右手垂下置于长衫间,长衫下摆露出褐色鞋样,整个身体向右侧站立。朱彝尊紧贴毛奇龄右侧,头戴草帽,亦为国字脸,须髯飘逸,但比毛奇龄略瘦,亦穿浅色长衫,系蓝色腰带,长衫下摆露出浅黄色布鞋。朱氏右手握木杖,其位置接近右肩,左手垂下,与毛奇龄右手相邻,整个身体向左侧站立。毛奇龄面色红润,但较为苍老,已呈老年衰态;而朱彝尊则意气风发,颇有盛年之象(图4)。

此画并无作者题识,但在画心左下侧钤有俞明的朱文方印“涤烦临本”。画心右上侧为王禔题跋“西河竹垞两先生象,庚申十月俞明画,王禔篆”,钤白文方印“王禔”。“庚申”为民国九年(1920),这一年俞明37岁,是在其赴京临摹古画之后。王禔(1880~1960),字维季,号福庵,浙江仁和(今杭州)人,为有名的书画篆刻家,著有《说文部首检异》。

在王禔之外,尚有邵章的两段题跋。其题跋一为:“毛朱两先生游西湖图,乃康熙间归安郑芷畦元庆画。芷畦曾假朱臧宋椠颜鲁公《石柱记》笺释,亦通人也。郑画罗两峰为覃溪临之,朱野云为法时帆临之。罗临郑本,朱又临罗本,此则吴兴俞涤烦所笔也。倬厂居士记。”钤朱文长方印“壬申行年”和朱文方印“倬盦题记”。该题跋也谈到毛、朱两人合像最早底本的作者是郑元庆,故应是受翁方纲题跋的误导所致。题跋中“朱野云”即画家朱鹤年(1760~1834),以人物肖像见长,兼擅山水,“法时帆”即诗人法式善(1753~1813)。题跋中也谈到罗聘临摹了郑元庆本的合像,而朱鹤年为法式善又临摹了“罗聘本”,而“俞明本”应系临摹自朱鹤年本。由此可见,毛、朱两人的合像被反复临摹,出现传移模写,陈陈相因的现象。

其题跋二为:“昭庆寺前筇屐古,觥觥湖水两鸿儒。陶城尚有潜斋宅,垂老舆床却使符。岁辛巳首夏,跛翁年七十題于桥西寓斋。”钤白文方印“邵章字曰伯”和朱文方印“倬诗词”“桥西之家”。“辛巳”为民国三十年(1941)。邵章(1872~1953),字伯,号崇百,别号倬,浙江仁和(今杭州)人,光绪二十九年(1903)进士,官至湖北法政堂监督、奉天提运史,擅诗词,著有《倬遗稿》和《云淙琴趣》等。

四、结语

饶有趣味的是,欧源和俞明所绘的毛、朱合像虽然构图与最早本的罗聘摹本接近,但细看图式及人物造型却是迥然有别。“罗聘本”中两人均为秃顶,毛奇龄在画幅右侧,朱彝尊在左侧;“欧源本”中虽然两人都为秃顶,但毛奇龄在左侧,朱彝尊在右侧;而“俞明本”中虽然毛、朱的位置与“罗聘本”一致,但毛奇龄戴了巾帽,而朱彝尊戴着草帽。可见在母本的传移模写中,出现了图式的变迁,而“欧源本”和“俞明本”恰好代表了罗聘之后毛、朱合像的两种不同图式。在“欧源本”和“俞明本”中,大抵可见摹绘者自身的笔墨个性,在人物的面部、表情、轮廓、身材、发式、配饰、动作、服饰及位置等均与最早的“罗聘本”有所不同。就现存的诸多毛奇龄、朱彝尊画像来说,也与“罗聘本”“欧源本”和“俞明本”诸本中的画像同中有异,异中有同。叶衍兰(1823~1897)的《清代学者像传》(中国国家博物馆藏)和《历代文苑像传》中的毛奇龄均手持画卷,前者显得苍老,脸上布满皱纹,后者较为年轻,满脸笑容。两画与“罗聘本”与“俞明本”的毛奇龄画像相近,但服饰略异。从时间及人物造型看,叶衍兰的两画应是对“罗聘本”和“丁杰本”的摹绘(图5、图6)。

《清代学者像传》有两帧朱彝尊像,一帧为《烟雨归耕图》范式,所绘朱彝尊身披蓑衣,头戴斗笠,肩扛锄头,赤脚行进,与诸本毛、朱合像中的朱彝尊迥异。另一帧则是朱彝尊身穿长衫,头戴斗笠,从时间及造型看,“俞明本”中的朱彝尊像或受其影响,也有可能叶衍兰与俞明均源自同一底本。由此不难看出,诸本毛、朱合像,或成为后世所见多数毛奇龄、朱彝尊画像的源头。值得一提的是,在《沧浪亭五百名贤像赞》中的朱彝尊像则与以上诸图相异,所绘朱彝尊为半身正面像,头戴斗笠,右手提笔置于胸前,欲奋笔疾书状,由此可见,在毛奇龄和朱彝尊合像作为其画像的主要源头外,其画像也存在其他图式(图7~图9)。

由郑元庆发源的毛奇龄和朱彝尊画像,是清代肖像画中两人合像的典型范例。因在学术及文学上的重要成就,毛奇龄、朱彝尊两人受到世人的推崇,由此而引发了富有故事性的两人合像的盛行。正如清人陶章沩在《题朱彝尊毛奇龄像》诗中所说:“二公一去百余载,皆有著述藏名山。平生轲亦相似,半世埋没风尘闲。”这代表了后世对两人激赏与怀念的普遍心态,而欧源和俞明所绘的两种不同图式的合像,正是这一现象的反应与缩影。