本草类书籍与《滇南本草》历代药图演变评述*

黄 莺

(1.华中师范大学国家文化产业研究中心,湖北 武汉 430079;2.云南中医药大学,云南 昆明 650500)

《滇南本草》成书于明正统元年(1436年),早于李时珍的《本草纲目》140多年,问世以来就是滇南医药的扛鼎之作。由于原书初刊本已经佚失,所以现在可以找到的含有药图的版本较早的是范洪在1556年按照《滇南本草》收录的药材编撰的《滇南本草图说》,该书以图为主,图文并茂,其药图质量远优于胡承龙于明万历二十一年(1593年)在金陵刊刻出版的《本草纲目》。之后诸多版本的《滇南本草》皆配有药图,其演化的历史可以从一个侧面反映中国传统本草药图发展的阶段性和规律性。本文拟由中国传统医药史中的本草学入手,回顾药图在本草著作中的作用和地位变化的历史进程,聚焦《滇南本草》各时期药图演变,探讨变化发生的原因,总结本草药图发生发展的历史规律,为进一步研究和开发本草学资源提供一些思考和策略。

1 中国的本草及本草药图

1.1 中国本草及本草学的渊源 “本草”一词最早见于《汉书》,用于指称与天文、历算、小学、史篇、方术等相并列的传统中药学文献。《汉书·平帝纪》、《汉书·楼护传》中记载:“征天下通知逸经、古记、天文、历算、钟律、小学、史篇、方术、本草及以五经、《论语》、《孝经》、《尔雅》教授者,在所为驾一封轺传,遣诣京师。至者数千人。”和“楼护,字君卿,齐人,父世医也。护少随父为医长安,出入贵戚家。护诵医经、本草、方术数十万言,长者咸爱重之。”都说明当时本草和历史、医学、方术的地位是同等的。《汉书·郊祀志》中还记录了“本草待诏”这一官职:“候神方士使者副佐、本草待诏七十余人,皆归家。”本草待诏应该是以方药、本草而侍奉皇家贵族的一种职位。从以上记录可以大致推知本草在汉代甚至更早时候的地位和医学是相当的,政府和贵族甚至还专门设置本草或者草药方面的官职。

《神农本草经》、南朝陶弘景《本草经集注》、唐代官修《新修本草》等著作的出现,代表了中古时期中国本草学的杰出成就。在梁代(公元六世纪),本草书籍迅速增多,其中有名的是陶弘景的《神农本草经集注》,收入大约700种药物,以后几经增注更加完善。宋代由于皇家重视,本草学地位大大提高,官修本草《开宝本草》、《嘉祐本草》、《本草图经》等皆为雕版印刷,实现了本草传播形态的大转换,确立了以经史百家文献证药的原则,并且出现了药图与解释文字并行的新格局。明清时期,由于商品经济发展,民间对于本草书籍需求大增,印刷品大量进入市民生活,促进了私人编撰印制本草书籍的流行,这一时期产生了李时珍编写的《本草纲目》,这是民间本草的代表作。清代的重要本草还有《本草纲目拾遗》、《植物名实图考》等。宋代开始有地方性本草的大量出现,这类本草的特点是记录某一区域范围内出产的药物,代表性作品有宋代王介《履巉岩本草》、明代兰茂《滇南本草》、清初广东何克谏《生草药性备要》、清末四川龚锡麟《天宝本草》等[1]。

1.2 中国本草药图简史 药图是以画图的形式来说明药物的外在及内在特征,以直观写实的形象帮助读者认识草药。本草药图源于何时,作者还未找到确切文献资料,但是通过对现有资料的研究,可以初步勾勒本草药图的历史和大致发展情况:

最初的本草书多为文字记载,鲜有图像出现,也不受重视;之后随着本草学的发展和宋代以来本草学和本草著述地位的提高,本草的内容不断充实,对药材的区分越来越细致,客观上需要以图来辅助,因此药图在本草著作中出现增多,而且绘画质量也有所提高。

许玮从中国绘画史的角度提出,从唐代苏敬编撰《新修本草》开始,中国的本草学著作即已经开创了一个宏大的药用博物学的图像系统[2],而每一个时期的本草药图几乎都借鉴了当时的绘画图式和技法。其中南宋本草药图的非常突出,绘画性和艺术性是这一时期的特点。

南宋王介编写的《履巉岩本草》是彩绘本草的代表。该图谱收载药206种,实际202种,每药一图,先图后文,专意刻画自家园林的药用草木。王介感于药物“产类万殊,风土异化”,真伪卒难辨析,又无法足历目周,因此,对住地周围的药草进行调查,“其间草可药者极多,能辨其名及用者,仅二百件”,然后编绘成书,以便应用。因居地“山中有堂,曰‘履巉岩’”,故以之名书。据序言记载,成书于嘉定庚辰(1220年)[3]。《履巉岩本草》插图的质量很高,工笔敷彩,刻画精细,表现王介作为文人和画家的审美和生活志趣,同时,这样的以颐养性情和增加知识为目的的本草图谱,艺术性的追求超过了科学性。

宋代医药学家唐慎微编著的《经史证类备急本草》,简称《证类本草》,内容囊括北宋以前的本草精华,药图收录也最齐全,是中国历代药物品种考证的重要依据。书中的药图均为墨线图,不是出自作者本人之手,某些研究者发现唐慎微编撰《证类本草》的药图主要来自同时代的《本草图经》,但是也有别的书上摘录的[4]。相比之前的本草书,《证类本草》中的药图具有很强的科学性,大部分图描绘植物根、茎、叶、花及果实器官较为完整,有的还描画了药用植物生长环境,其药图无论数量和质量在之前的本草中都是少有的。

作为私家修订和出版的本草,明代医药学家李时珍的《本草纲目》价值举世公认,插图也详尽完整,1590年《本草纲目》金陵版面世,于1606年传到日本,曾作多次翻印并引起一波研究热潮。在这个过程中,药图绘制不够准确、轮廓粗疏、模糊不清等方面的问题被岩崎常正编订《本草图谱》的序言中记录下来:

“Although some previous works have explanations of excellent quality,the fact is that they overemphasized the explanations and neglect the illustrations.And although some of them do have illustrations,they are sketchy and poorly executed.They have been copied and recopied so many times that one can scarcely distinguish between a flower and fruit,and a tiger can be mistaken for a cat.Those who later studied these works were utterly confused by them.”[5]

(译文:尽管前人著述已经对本草做出高质量的说明,但是他们却夸大了解释词条的作用而忽略了本草药图。尽管其中一些著作含有插图,但它们画的很潦草而且精准程度差。这些本草药图一再被翻印,以至于失真到花朵和果实无从辨认,老虎都能被误认成猫的程度。后世学习这些知识的人完全搞不清楚它们了。翻译:黄莺)

显然,相比内容上的重要成就和对西方世界的影响力而言,《本草纲目》金陵版在插图方面的粗疏潦草在今天看来是巨大的遗憾,但是还原到当时的历史情景,说明当时认识药用植物和其它依然以文字为依据,对于药图的依赖性不是很高,自然也不太重视插图的质量和精确程度。

综上可知,本草图谱从开始帮助人们认识草药外形特征的辅助工具发展成为独立的插图,甚至于还成了文人画家笔下寄托情志的画册,绘图质量趋于提升的同时也受到实际条件的限制而有较大差异。明代版画技术的普及对于本草制作中药图数量的增加无疑是巨大贡献,但这一时期以《本草纲目》为代表的本草著作对于药图作用的认识和绘画刻印质量的要求并没有显著的提升,相反,出于增加销量等原因,本草药图的印制反倒显得草率粗略。然而,从历史的角度来看,中国传统本草药图的科学和美学价值仍然值得重视和研究。

2《滇南本草》药图演化及发展

2.1 《滇南本草》在中国医药史上的地位 《滇南本草》是中国现存古代地方性本草书籍中较为完整的作品,这本有着中医药精华汇编性质的本草著作,早于李时珍的《本草纲目》140多年。如果将王介的《履巉岩本草》视作文人意象的笔墨之作,因为它记述的是王介自家园林中的药用草木,还不能算是实用的民间本草。那么,《滇南本草》就是我国第一部地方本草专著。

《滇南本草》共3卷,为明朝兰茂撰写,成书于14至15世纪,因记述云南地区药物,故以“滇南”名书。此书在当地民间辗转传抄,迭经后人补录,各传本所收药数不一,少者26味,多者458味。原书附有药图,今存各本中亦有少数有附图。初步统计,《滇南本草》传本有10余种,多为清代抄本,由于编著历史悠久,在各历史阶段有多种古版和民间传抄本,故有不够准确之处。1943年,吴征镒等编绘了《滇南本草图谱》。上世纪50年代末至70年代末,由云南省卫生厅组织云南省药物研究所等有关单位和人员成立整理组,对《滇南本草》进行了系统整理,完成《滇南本草》整理版共3卷,由云南人民出版社出版发行。2004年云南科技出版社出版了文献学家于乃义等主编的《滇南本草》;2009年,朱兆云等主编的《滇南本草》出版;2017年,云南人民出版社和云南大学出版社联合出版的“云南文库·大家文丛”中《滇南本草》(苏国有校注)集中了历代版本的优点,图文并茂,是近年出版的高质量版本。

2.2 《滇南本草》古代版本药图梳理 《滇南本草》主要的古代版本有范本、高宏业本、务本堂本等重要版本。从1436年至今,最早的抄本是滇南范洪于明嘉靖三十五年(1556年)的《滇南本草图说》,后来高宏业于康熙三十六年(1693年)加了“细开记述”,之后的代表性版本是1887年杨林人管浚多方收集,由昆明务本堂出版的《滇南本草》刊印本。

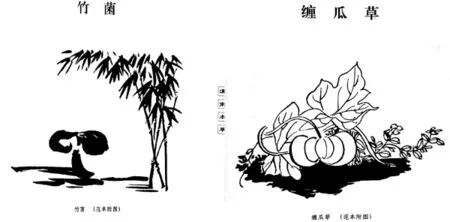

以上诸版本的《滇南本草》都配有药图,范洪的《滇南本草图说》(1556年)要优于胡承龙于明万历二十一年(1593年)刊刻出版的《本草纲目》金陵版。通过对比可知,《本草纲目》金陵版中的药图绘画线条粗疏潦草、有的刻画过于简单乃至无法辨认药物的特征和细节,这些问题导致后来流传到国外之后多次翻印就完全分辨不清轮廓的情况,岩崎常正在《本草图谱》序言中说的就是这种情况。《滇南本草图说》在编排上采用药图居上,文字处下的布局,药图是全页的焦点,刻印质量很高,具有明显的小写意风格,画面整体以药用植物为主体,配以生长环境的刻画,体现布局规划的整体构思,笔触也有层次变化和墨色深浅的渲染。范本《滇南本草》很多药图都将药物生长环境包括地面也画出来,有时候甚至喧宾夺主。比如竹菌是菌类,但是范本在药图右上方绘了一丛翠竹,这明显是将这种菌类生长在竹林中以图画来告诉读者,缠瓜草药图中占据中心位置的不是缠瓜草,而是一个南瓜,也是这样的构思和表现。

图1 范洪《滇南本草图说》药图现代翻印(来源:作者拍摄)

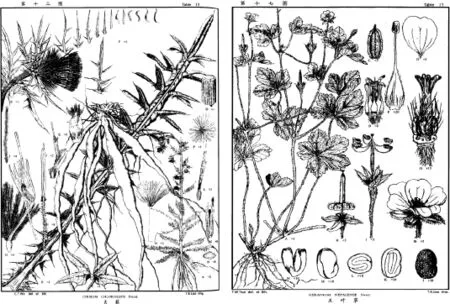

昆明务本堂于光绪十三年(1887年)刊印的《滇南本草》是传播最广、影响最大的刻本,也是云南省图书馆1980年重印的底本,其中的药图多达68幅。务本堂出版的《滇南本草》刊印本药图更多呈现出线描画的风貌,线条粗细一致,没有太多变化,药物形态比较简洁,相比《滇南本草图说》也更准确一些,更多突出植物的特征,对于周围环境没有太多涉及。相比范本药图,务本最大的特点就是画图的简练和实用性,这可能是出版商考虑到《滇南本草》作为医药书籍,面对的更多是识文断字的读者而非文人群体,所以将范本药图中艺术性的表现都去掉了。

2.3 石印版《滇南本草图谱》 1943年,中国药物研究所经利彬、吴征镒、匡可任、蔡德惠在昆明西郊大普及的陈家营用石印机刊印了《滇南本草图谱》第一辑,共有26页大版图册,包括金铁锁、木瓜、南瓜、羊耳多、狗屎花、臭灵丹、麦穗夏枯草等26种药食两用植物。因为战乱,第1辑出版后这项工作就中断了,所以现在看到的也就是当时的《滇南本草图谱》第1辑。这部书的版式是匡可任设计制定的,以图和形态描述为主体,图有大小2种,大图版心同于当时国内外所出图谱,而包括植物各部分的精细解剖图很多,不同于其它各种图谱。大图独立成页,页后附详细的说明,是完全以图为主的现代植物绘图册页,已经不再是传统的软笔绘制和刊印的本草书的样式。

从例图可以看到,《滇南本草图谱》中的药用植物图大而饱满,构图讲究,植物各个部分绘制精准,线条流畅富有表现力。图中药用植物的细节以及解剖的内部都刻画的非常细致入微,在科学严谨绘制的同时画面又具有勃勃生机和张力,是药图中的精品。每幅图都包括茎、叶、花、果实、种子(直到胚和胚乳),用吴征镒在《滇南本草图谱》跋中所说,具有“全、细、准”[6]的特点。

图2 1887年杨林人管浚收集,由昆明务本堂出版的《滇南本草》刊印本药图(来源:作者拍摄)

图3 经利彬、吴征镒、匡可任、蔡德惠《滇南本草图谱》药图(来源:作者拍摄)

3 对《滇南本草》主要版本药图的综合评述

《滇南本草》虽然诞生于明代的边疆地区,但是明显和中原文化有密切联系。在历代不断出版该著作的过程中,我们看到其鲜明的时代特征:明代中国社会城市和商品经济发展,市民阶层壮大,对于书籍尤其是适合市民阶层阅读和审美习惯书籍的需求大增。明代雕版印刷发达,南北都有刻书中心,木刻版画和年画大量印制发行,不少通俗小说和戏曲剧本大多都有镌刻精美的版画插图。同时文人渐渐固定形成易于模仿的范式,刻版画谱作为学画的范本流行。范本《滇南本草》药图的风格的形成明显受到这一时期文人画程式影响,范洪在绘制和编辑药图的过程中大量采用了这些因素,因此今天看到的范本小写意的药图具有艺术性和文人画的某些特点。

《滇南本草图说》明显的小写意风格应是受到当时文人画和审美的影响形成的面貌,药图依照山水风景画的规则和审美进行绘制,不太注重植物特征的表现,反而更有一种艺术欣赏的效果,说明编者对于该本草著作的读者定位是有文学素养和社会地位的文化阶层人士,还不是一般民众手中的常用书籍。

务本堂的《滇南本草》则显得简单粗疏,这些药图更像是画工绘稿,刻工刻板,线条粗细一致,单一墨色印刷,分不出浓淡深浅。因为到了清朝末年,本草早已经是实用类书籍,在选用药图的时候,艺术性本身并非其主要追求,绘画水平高低并不是最重要的,关键在于能否画出药物特征,方便使用者识别。

1943年出版的《滇南本草图谱》中,匡可任表现出对于绘制云南药用植物的追求,既是科学性的,又是艺术性的。据吴征镒的跋记载,匡可任绘画水平很高,曾画过吴韫珍(1899-1942)的油画画像,今藏于北京大学生命科学院。“他因见吴老师(吴韫珍)教学所用自绘解剖精图,又艳羡白泽保美(Homi Shirasawa)的Iconographie de essentiales forestieres du Japan(《日本主要森林树木图志》),要想水平超过当时国内各植物研究所所出图谱”[6],因此匡可任的图质量精美,细腻入微,充满生命力,让读者在全面了解云南药用植物的同时,感受到大自然的神奇和植物之美,这种体验,在纯粹客观描绘对象的本草书中是找不到的。

4《滇南本草》药图的意义与文化资源价值

从历史演变的角度看,中国传统本草药图从最初辅助读者认识药物特征的实用主义功能开始,经过宋代发生转变,逐渐发展为本草书的重要部分乃至完全独立成书,其间经历文人画家的寄情抒写而显出艺术性大于科学性和实用性的特点。在明代社会与技术发展双重刺激下,社会对实用性图画需求增加,印刷技术进步促进了视觉经济发展客观上可以提供更多消费性图画产品,本草药图呈现出简括与精确的风格面貌。近代以来,西方思想和科学引入中国,本草药图也与世界接轨,走上科学绘画的路径,以西方绘画语言进行表达,达成客观科学性的目的。

对《滇南本草》各版本药图演变的分析和纵向比较基本可以印证上述药图演变的基本规律。虽然本研究的对象只是《滇南本草》一种,属于微观研究,难免以偏概全,但是运用历史研究的方法,经过与同时期本草药图的纵向比较,研究结论对于中国其它本草著作中的药图所体现的特点规律也具有普遍意义。云南虽然远在边疆,因为明代军屯制产生中原文化和当地文化的融合,中医药的传播和交流就是重大成果之一。尽管对作者和这部著作的具体情况仍然存有争议,然而《滇南本草》这样的医药学著作的诞生无疑是一系列历史的机缘和事件碰撞的结果,其本身就是研究古代边疆和中原文化交织融合的重要历史文化资源。经利彬评价此书:“虽然滇南本草之价值,绝不因其作者之真伪而有所增损。其内容乃在研讨云南省内所产之药物。似此专重一区域之本草,在吾国五千年历史中并不多见,则其科学上及文化上之价值,固仍在也。”[6]

通过研究《滇南本草》药图的演变,整理出各个时期本草绘图的特点,可以了解云南作为植物王国在中医药学方面的地位和价值,云南特色药用植物的历史悠久,除了在医药学研究应用上的价值,也是巨大的文化资源宝藏,这一点甚至在民国时期就有明确认识。要让这样的历史文化资源“活起来”,就要在其科学价值之外,对其社会、文化、美学意义不断探索,现阶段对《滇南本草》药图资源的利用可以从以下几方面进行:第一,中医药本草学中用药植物教育教学资源。第二,中国美术史中科学绘画部分提供历史资料。第三,科普教育教学资源。

由于图画具有可视化和直观性,《滇南本草》药图的文化资源价值将获得越来越多的注意,对于这一资源的开发利用也会从文化传承向创新创意阶段转变,会有越来越多围绕着这些可视化文化资源设计和创作的教育产品、艺术产品和文化创意产品出现,《滇南本草》药图也将以更多新的面貌呈现在世人面前,《滇南本草》药图的人文和美学价值亦终究为世人所知。