积极青少年发展与外化问题行为的动态相互影响:一项三年追踪研究*

王恩娜 张俊杰 慕文龙 黄柳玥 董文静 迟新丽,6**

(1.天津大学教育学院,天津 300350;2.北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心,北京 100875;3.武汉大学新闻与传播学院,武汉 430072;4.澳门大学社会科学学院心理系,澳门 999078;5.深圳大学心理学院,深圳 518060;6.深圳大学心理健康研究中心,深圳 518060)

1 引 言

外化问题行为是指个体在成长中出现的阻碍其社会适应的、指向外部环境或他人的破坏行为(Achenback & Rescorla,2001)。随着个体进入青春期,其打架、违纪、逃学等外化问题行为较童年期明显增加(Huang,Lanza,Murphy,& Hser,2012)。一项最新的国内调查显示,青少年的外化问题行为检出率高达35.1%(Chi & Cui,2020)。研究发现,外化问题行为会严重影响青少年的人际关系和学业发展(Becherer,Koller,& Zimmermann,2021;Dickson,Marion,& Laursen,2018),并引发一系列内化问题,如抑郁、焦虑、社会退缩等(Lee &Stone,2012),甚至可以显著预测成年期的精神障碍、物质滥用以及犯罪行为(Meque,Dachew,Maravilla,Salom,& Alati,2019;Reef,Diamantopoulou,van Meurs,Verhulst,&van der Ende,2011)。因此,青少年外化问题行为一直以来倍受研究者的关注。近年来,随着传统的“缺陷与问题”干预模型受到越来越多批评,学者们开始关注个体潜在可改变的积极心理资源在青少年成长中的重要作用,并取得了一系列显著成效(Lerner,Lerner,Bowers,& Geldhof,2015)。“优势与成长”取向的积极青少年发展观逐渐兴起,为减少青少年外化问题行为提供了重要的理论指导和实践框架。

积极青少年发展(positive youth development,PYD)是指一种力争达到充分、健康、成功的最优化发展(Lerner&Steinberg,2009),这一概念强调青少年发展的可塑性,关注青少年的优势与潜能。大量研究证实,积极青少年发展是心理健康的重要预测指标(Urke,Holsen,& Larsen,2021),高水平的积极青少年发展可以有效促进个体的内在自我调节(Gestsdottir,Geldhof,Lerner,& Lerner,2017),推动个体以健康的方式处理自身遇到的问题,并进一步对青少年的学业幸福感和生活满意度产生有益影响。发展资源理论进一步指出,青少年所拥有的发展资源(包括外部资源和内部资源)将保护个体更好地应对来自环境的压力,从而最大限度地减少问题行为的发生(Lerner, Lerner, Almerigi, & Theokas,2006)。目前大多数实证研究将积极青少年发展作为内部资源,视其为外化问题行为的重要保护因素,认为青少年如果拥有较高的积极青少年发展水平,如心理韧性、社会能力、情绪能力等,将会显著降低外化问题行为的发生(Chi& Cui,2020;Schwartz et al.,2010)。例如,Chi 和Cui(2020)以11224 名中国内地青少年为研究对象,发现积极青少年发展可以显著负向预测酗酒、吸烟、离家出走、逃学、斗殴和偷窃等问题行为。基于PATHS 项目(Positive Adolescent Training through Holistic Social Programmes)的干预研究也发现,与对照组相比,参加积极青少年发展干预的实验组学生在药物滥用和犯罪行为方面表现出明显的改善(Shek&Yu,2011)。然而,以上这些研究主要将关注焦点放在积极青少年发展对外化问题行为的影响,忽视了外化问题行为对积极青少年发展的反向作用。

外化问题行为在某种程度上也会导致积极青少年发展水平的降低。例如,国外一项交叉滞后研究发现,较高的外化行为预示着四年后较低的社会适应(应对能力、游戏技能、人际关系)(Racz,Putnick,Suwalsky,Hendricks,&Bornstein,2017)。Flouri 等人(2019)的研究也发现,在青少年时期,先前的外化问题行为可以显著预测随后较低水平的认知能力。然而,这些为数不多的追踪研究仅关注了外化问题行为对积极青少年发展的某个维度(如认知能力)的纵向影响,较少采用积极青少年发展整合视角进行深入分析。梳理以上两种单向作用模式及其相关研究可以发现,积极青少年发展不良会引发青少年打架、逃学、违纪、斗殴等外化问题行为,而青少年表现出的问题行为又会显著影响其积极发展,二者很有可能构成恶性循环。然而,目前验证两者间循环作用模式的纵向研究还较为少见。在最近的一项研究中,Min,Minnes,Kim,Yoon和Singer(2018)探讨了高风险青少年内部发展资源与问题行为之间的纵向关系,发现12 岁时拥有较高内部发展资源的青少年15 岁时表现出更多的问题行为,而12岁时问题行为更严重的青少年,15 岁时的内部发展资源会相对更低。由于该追踪研究仅对问题行为进行了两次测查,这限制了对青少年内部发展资源与问题行为之间动态相互作用模式的理解。此外,该研究重点关注处于高风险社区的、社会经济地位较低的美国非裔青少年群体,且这些青少年的母亲产前暴露于吸毒环境,其关于内部发展资源正向影响问题行为的研究结论可能无法适用于普通青少年群体。

鉴于国内关于外化问题行为的研究大多从“缺陷与问题”的视角关注危险环境因素(如父母拒绝)(黄林辉,陈圆圆,朱键军,张卫,2022),从“优势与成长”的积极青少年发展整合视角予以探讨的研究还较为少见。目前尚不清楚对于大多数在校青少年群体而言,积极青少年发展与外化问题行为是否存在随时间变化的动态循环作用。如果能通过多个时间点的追踪设计,揭示积极青少年发展与外化问题行为在国内青少年群体中所呈现的动态作用模式,不仅有助于制定针对青少年外化问题行为的具体防治措施,有效降低青少年外化问题行为的发生率,而且也可以更好地促进青少年发展优势和资源,帮助其发展出更多的积极行为来取代问题行为,从而形成良性循环。因此,本研究将以初中生为研究对象,通过连续三年的三次追踪设计,探讨积极青少年发展与外化问题行为之间的相互作用模式,以期为国内青少年外化问题行为的防治以及青少年的积极发展提供更具指导性的建议。

2 对象与方法

2.1 研究对象

采用整群随机抽样的方法,随机选取深圳市5 所初中学校,以这5 所学校的初一学生作为研究对象,于2016 年10 月开始第一轮施测(T1,初一),每隔一年进行一次追踪,总共进行三次测查。第一次测查获取1544 个有效样本,由于请假或者转学等缘故,第二次测查(T2,初二)和第三次测查(T3,初三)分别获取了1511 个与1480 个有效样本。因此,将三次施测数据进行配对整合后,得到的最终有效样本为1301 名初中生,其中男生666 人,女生621 人(14 名学生未报告性别)。在第一次测查时,参与者的平均年龄为12.46±0.63 岁。

2.2 研究工具

2.2.1 积极青少年发展量表

采用Shek 和Ma(2010)编制的中文版积极青少年发展问卷,该问卷包含认知行为能力、积极认同、亲社会属性和一般品质四个维度,涵盖15 种积极心理品质。采用六点计分,“1”代表“非常不同意”,“6”代表“非常同意”,分数越高表示积极青少年发展水平越高。本研究中,积极青少年发展问卷在3 次测查中的内部一致性系数分别为0.95、0.96、0.98。

2.2.2 外化问题行为量表

采用白洁(2007)编制的青少年危险行为量表中的外化问题行为分量表,涵盖不服管教、偷窃、暴力行为、逃学和逃家四个方面。采用五点计分,“1”代表“从来没有”,“5”代表“一直这样”。青少年根据自己的真实表现,对各题目做出反应,得分越高表示个体外化问题行为越严重。本研究中,外化问题行为量表在3 次测查中的内部一致性系数分别为0.78、0.82、0.88。

2.2.3 人口学变量

通过社会人口学问卷了解被试的基本人口统计学信息,主要包括青少年的性别、年龄以及家庭基本情况,如家庭所在地、家庭平均月收入、父母受教育水平等。

2.3 数据分析

采用SPSS 25.0 进行描述性统计、相关分析,采用Mplus 8.3 进行交叉滞后分析。

3 结 果

3.1 共同方法偏差

本研究使用Harman 单因素法检验三次测量数据的共同方法偏差(Podsakoff,MacKenzie,Lee,& Podsakoff,2003),分别整合三次测查时间点积极青少年发展与外化问题行为的所有题目进行探索性因子分析。结果显示,在三次测量中,经因子分析后得到特征根大于1 的因子分别有10 个、10 个、8 个,旋转后得到的第一个因子解释的变异量分别为10.31%、14.55%、17.64%,均小于统计学上40%的临界值,说明不存在明显的共同方法偏差。

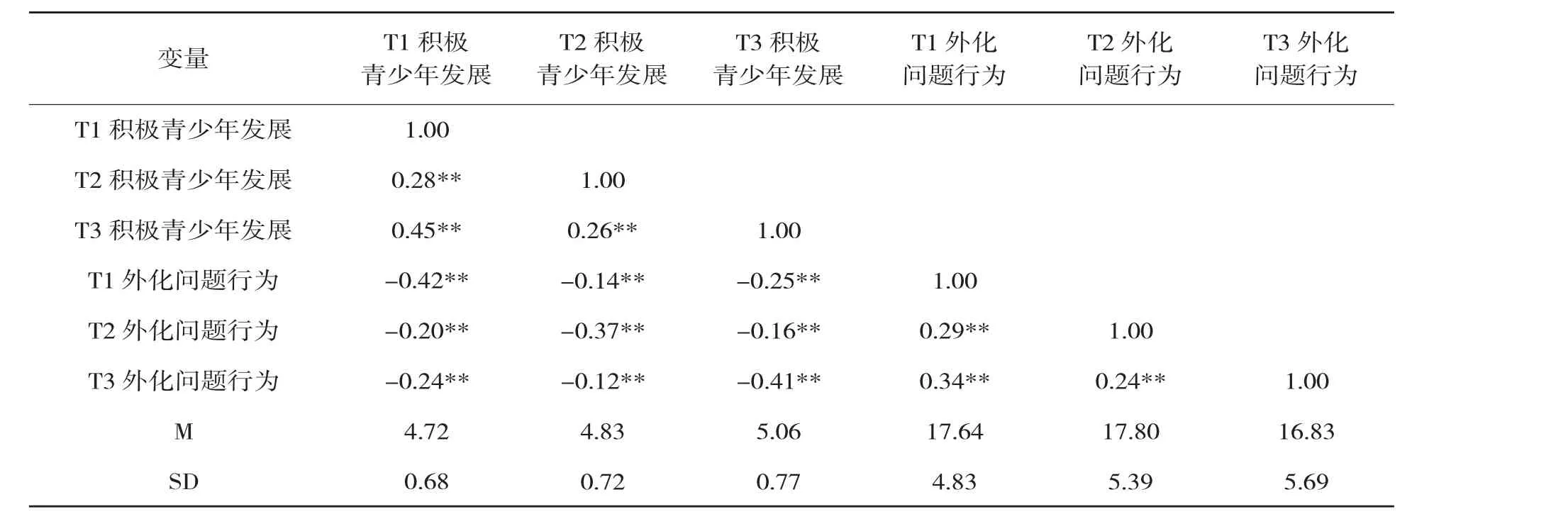

3.2 积极青少年发展与外化问题行为的相关分析

三次测查中积极青少年发展与外化问题行为两两之间的相关系数见表1。相关分析结果表明,积极青少年发展得分三年间均呈显著正相关,外化问题行为得分三年间均呈显著正相关。同时,积极青少年发展得分与外化问题行为得分在三年间的同时性负相关和继时性负相关均显著。

表1 三次测查时间点积极青少年发展和外化问题行为的相关系数

3.3 积极青少年发展与外化问题行为的交叉滞后分析

在相关分析的基础上,本研究采用交叉滞后潜变量模型,对积极青少年发展和外化问题行为之间的关系进行分析。首先采用独特信息法将积极青少年发展和外化问题行为分别进行项目打包(吴艳,温忠麟,2011)。在交叉滞后模型中,允许同一时间点的积极青少年发展和外化问题行为两两相关,且允许三次时间点的相同观测变量存在误差相关(Little&Card,2013)。此外,本研究在构建交叉滞后模型时,将人口统计学变量作为控制变量,以排除其潜在影响。结果显示,模型各项指标拟合良好:χ/df=3.36,p<0.001,CFI=0.95,TLI=0.94,RMSEA=0.04 (90% CI=[0.040,0.045]),SRMR=0.07。为简化交叉滞后模型图,控制变量对两个主要研究变量的预测路径未在图中展示。从交叉滞后路径图(见图1)可以看出,积极青少年发展和外化问题行为在三个测查时间点上的自回归路径系数在0.24~0.31 之间,表现出一定的稳定性。进一步控制积极青少年发展与外化问题行为的自回归。以及同一测查时间点两个变量之间的相关后,初一时的积极青少年发展显著负向预测初二时的外化问题行为(β=-0.08,p<0.05),初二时的外化问题行为可以显著负向预测初三时的积极青少年发展(β=-0.10,p<0.01),但初一时的外化问题行为对初二时的积极青少年发展预测作用不显著(β=-0.02,p>0.05),初二时的积极青少年发展对初三时的外化问题行为也没有显著的预测作用(β=-0.03,p>0.05)。

图1 积极青少年发展与外化问题行为的交叉滞后模式(省略控制变量)

4 讨 论

本研究通过三年追踪设计,考察了积极青少年发展和外化问题行为在整个初中阶段的动态相互作用。相关分析显示,积极青少年发展和外化问题行为在初中三年间呈现出显著的同时性和继时性负相关,该结果与以往关于积极青少年发展与外化问题行为间相关关系的实证研究结果一致(Chi & Cui,2020;Shek & Lin,2016),说明在初一到初三的时间段内,积极青少年发展与外化问题行为之间存在较为密切的内在联系。进一步的交叉滞后分析发现,初一时的积极青少年发展可以显著负向预测初二时的外化问题行为,初二时的外化问题行为又可以进一步显著负向预测初三时的积极青少年发展,两者在三年间呈现出正向效应与反向效应共存的循环作用模式。

初一时的积极青少年发展不良会显著增加初二时外化问题行为的风险,这一结论与以往大多数实证研究的结果类似(Chi& Cui,2020;Schwartz et al.,2010),支持了发展资源理论。国外学者对挪威青少年进行追踪研究也发现,青少年如果缺乏社交能力会导致其随后的反社会行为显著增加(Sørlie,Hagen,&Ogden,2008)。然而,本研究的结果与另一项国外研究不一致(Min et al.,2018)。该研究发现,当青少年获得的内部发展资源较多时,其问题行为反而会增多。这可能是由于该研究重点关注处于资源匮乏、多重逆境中的风险青少年,问题行为(如攻击行为)在这类青少年群体中具有一定的保护作用或者适应意义(Frankenhuis&Del Giudice,2012),而本研究与挪威学者的研究则主要以普通青少年为研究对象,所关注群体的不同可能会导致积极青少年发展对外化问题行为的预测作用存在正向和负向的差异。但是从初二到初三,积极青少年发展对外化问题行为的预测作用不显著,一种可能的解释是,当青少年经常表现出外化问题行为时,其可能会“吸引”相似的不良同伴,这些越轨同伴交往可能会进一步导致青少年产生更多的问题行为(Haynie,Doogan,& Soller,2014)。也 就 是说,随着时间的推移,外化问题行为可能会更多地受到同伴层面相关因素的影响,从而弱化了个体层面积极青少年发展与外化问题行为间的关系,使外化问题行为不再与其自身的积极青少年发展水平直接相关。本研究关于积极青少年发展影响外化问题行为的相关结论提示学校应在初中阶段早期开展积极青少年发展计划,通过培养青少年积极的特质、能力和性格优势来有效预防青少年的各种风险行为。

在本研究中,初一时的外化问题行为不会导致初二时积极青少年发展水平的降低,但初二时的外化问题行为可以显著降低初三时的积极青少年发展水平,这与以往追踪研究发现问题行为会显著降低青少年社交能力、认知能力等发展资源的结论部 分 一 致(Flouri et al.,2019;Min et al.,2018;Racz et al.,2017),表明青少年外化问题行为对积极青少年发展有一定的消极影响,但这种消极影响并不稳定。这或许也提示了外化问题行为对积极青少年发展影响可能因年龄/ 发展阶段的差异而有所不同。初二阶段是青少年发展的关键期,有研究者提出存在“初二现象”,即青少年进入初二后,伴随自我意识的快速发展,自尊水平和心理适应性会显著降低(林悦,刘勤学,余思,周宗奎,2021)。因此,在初二至初三这一特殊时期,积极青少年发展也更容易受到外化问题行为的影响。其原因可能与青少年外化问题行为会导致家庭功能不良,引发师生冲突,甚至增加同伴侵害风险等有一定的关系,现实生活中这些外部资源(人际关系等)出现问题容易导致青少年一系列心理社会资源发展受阻(Lerner et al.,2006)。本研究也在一定程度上提示学校和家庭应对初二青少年给予特别关注,在此阶段发现青少年出现外化问题行为后应及时采取干预措施进行补救,而不是任其侵蚀随后的积极青少年发展。

综合来看,在初中阶段,积极青少年发展和外化问题行为之间的相互作用关系,随时间的推移发生了动态变化,即从积极青少年发展影响外化问题行为,转变为外化问题行为影响积极青少年发展,这与以往研究发现积极青少年发展和外化问题行为之间呈单向或者双向关系的研究结论不一致(Flouri et al.,2019;Min et al.,2018)。究其原因,一方面,可能是由于本研究和以往研究使用的测评工具不同,以往的研究大多使用积极青少年发展的某个维度,这可能限制了对于积极青少年发展与外化问题之间相互作用关系的探讨,而本研究则采用积极青少年发展整合视角进行分析。事实上,在青少年发展的过程中,并非仅存在单一的积极资源,而是多种积极资源并存,从生活实际来看,以整合视角为基础的干预对青少年发展也更为有利,这也是本研究的重要出发点之一。另一方面,这种差异也可能与评估年龄、评估时间点以及评估时间间隔等因素有关。正是由于本研究对初中生进行了为期三年、每年一测的连续追踪,才较为细致地发现积极青少年发展与外化问题行为间的关系在不同的时间段上表现出不同的特征,呈现出独特的循环作用模式。这一发现对于降低青少年的外化问题行为,以及扭转积极青少年发展不良与外化问题行为的恶性循环,都具有重要的现实意义。

5 研究不足与展望

本研究仍存在一些不足之处:(1)仅使用青少年主观报告来评估积极青少年发展和外化问题行为,存在报告偏差的风险,未来应考虑自评与他评(家长、教师、同伴等)相结合的方式;(2)仅从整合视角出发,探讨了积极青少年发展整体状况与外化问题行为之间的相互作用,未来可以尝试对比积极青少年发展不同维度对青少年不同类型问题行为的相对贡献;(3)仅考虑了积极青少年发展与外化问题行为在普通青少年群体中的交叉滞后关系,未来可以尝试探讨两者在弱势青少年(如留守学生、贫困学生)和问题青少年(如工读生)等特殊群体中的可能作用模式,并在交叉滞后效应的基础上进一步探讨可能的中介/ 调节机制,以寻求阻断积极青少年发展不良与外化问题行为恶性循环的方法。