针刺列缺穴干预不同证型项痹病的临床疗效观察

★ 刘慧 杨仁英 刘建武(.江西中医药大学研究生院 南昌 330004;.江西中医药大学附属医院 南昌 330006)

项痹病是以项部经常出现疼痛、麻木,连及头、肩、上肢,并可伴有眩晕等为主要表现的肢体痹病类疾病[1]。四总穴歌有云:“头项寻列缺。”[2]古代文献及现代研究均表明针刺列缺穴对项痹病具有良好的治疗作用,但对于风寒痹阻、气滞血瘀、肝肾亏虚等不同证型项痹病的疗效是否存在差异,临床研究鲜有报道。为探求“头项寻列缺”的最佳适应证,遂开展了针刺列缺穴干预不同证型项痹病的临床疗效观察研究,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

根据研究目的和受试对象的标准,收集符合要求的风寒痹阻型、气滞血瘀型、肝肾亏虚型项痹病受试者90例,每组30例。其中风寒痹阻组男16例,女14例;年龄20~60岁,平均年龄(40.40±7.01)岁;病程0~6个月,平均病程(4.07±1.29)个月。气滞血瘀组男14例,女16例;年龄20~60岁,平均年龄(45.6±6.50)岁;病程0~6个月,平均病程(4.87±1.07)个月。肝肾亏虚组男15例,女15例;年龄30~70岁,平均年龄(48.63±6.74)岁;病程0~6个月,平均病程(4.97±0.93)个月。经统计3组患者在性别、年龄和病程等方面无明显差别(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 中医诊断标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[3]中的项痹病进行诊断:(1)慢性劳损或外伤史,或有颈椎先天性畸形、颈椎退行性病变;(2)长期低头工作者,或习惯于长时间看电视、录像者,往往呈慢性发病;(3)颈、肩背疼痛,头痛头晕,颈部板硬,上肢麻木;(4)颈部活动功能受限,病变颈椎棘突、患侧肩胛骨内上角常有压痛,可摸到条索状硬结,可有上肢肌力减弱和肌肉萎缩,臂丛牵拉试验阳性,压头试验阳性;(5)X线正位摄片显示钩椎关节增生,张口位可有凿状突偏歪,侧位摄片显示颈椎曲度变直,椎间隙变窄,有骨质增生或韧带钙化,斜位摄片可见椎间孔变小。CT及磁共振检查对定性、定位诊断有意义。

1.2.2 辨证分型标准 参照《针灸治疗学》[4]中有关项痹病的辨证分型标准拟定。(1)风寒痹阻型:久卧湿地或夜寐露肩而致项强脊痛、肩臂酸楚、颈部活动受限,甚则手臂麻木冷痛,遇寒加重。舌淡,苔白,脉弦紧。(2)气滞血瘀型:跌扑损伤、动作失度后出现颈项、肩臂疼痛,手指麻木,劳累后加重,项部僵直或肿胀,活动不利,肩胛冈上下窝及肩峰有压痛点。舌质紫暗有瘀点,脉涩。(3)肝肾亏虚型:颈项、肩臂疼痛,四肢麻木乏力,头晕耳鸣,腰膝酸软,遗精,月经不调。舌红,少苔,脉细弱。

1.3 纳入标准

(1)符合上述中医诊断和辨证分型标准者;(2)年龄18~70岁,性别不限;(3)神志清楚,生命体征平稳者;(4)行为配合,言语清晰,能正确表达针感。

1.4 排除标准

(1)患有严重的全身性疾病(心、肝、肺、肾、血液病等),精神状态不正常者;(2)严重晕针者或对针刺排斥者;(3)不能准确表达针感者。

1.5 治疗方法

患者取坐位,选取双侧列缺穴,穴区皮肤用75%的酒精消毒后,选用0.25 mm×40 mm不锈钢毫针进行针刺,在双侧列缺穴施迎随补泻之泻法,针尖朝肘关节方向平刺,得气后行捻转补泻之泻法,捻转角度在180°左右,频率在60次/min左右,同时嘱患者缓缓左右、上下活动头项部,幅度由小到大,针刺手法的操作时间为2 min,留针30 min,每10 min 行针1 次,30 min后出针。每组患者均治疗1次,收集治疗前后受试患者的VAS、PPI评分量表信息。

1.6 观察指标

采用视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分和现时疼痛强度(present pain intensity,PPI)量表评分作为本研究的观察指标并制定疼痛评分量表。收集受试者治疗前后评分量表信息,下述操作由专业人员进行,在操作过程中不得有暗示和诱导受试者的行为。

1.6.1 VAS评分 在白纸上画1条10 cm长的直线,从左到右表示无痛和极痛。0分:0 cm,无痛,无任何疼痛感觉;1~3分:1~3 cm,轻度疼痛,但不影响工作、生活;4~6 分:4~6 cm,中度疼痛,稍影响工作,不影响生活;7~10分:7~10 cm,重度疼痛,疼痛剧烈,影响工作和生活。医者向受试者解释此评分的意义,并让受试者在治疗前及治疗后将感受的疼痛强度以“l”标记在线段上,线段左端到“1”之间的距离即是受试者的疼痛强度。

1.6.2 PPI评分 分为无痛(0分)、轻度的疼痛(1分)、不适的疼痛(2分)、痛苦的疼痛(3分)、可怕的疼痛(4分)、剧烈的疼痛(5分)6个等级,受试者选取与自己疼痛程度相应的分值。

1.7 疗效判定标准

参照《疼痛学》(第三版)[5],结合本课题特点,拟定疗效判定标准如下。(1)痊愈:经治疗,疼痛完全消退,VAS和PPI评分均值为0;(2)显效:经治疗,疼痛显著减轻,VAS和PPI评分均值较治疗前下降60%以上;(3)有效:经治疗,疼痛减轻,VAS和PPI评分均值较治疗前下降30%~60%;(4)无效:经治疗,疼痛无明显改善,VAS和PPI评分均值较治疗前下降不足30%。总有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.8 统计学方法

采用SPSS 25.0统计软件进行数据分析处理,计量资料用均数±标准差()表示,组内前后差异采用t检验,两样本间均数比较应用方差分析,两样本或多样本间率的比较应用χ2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

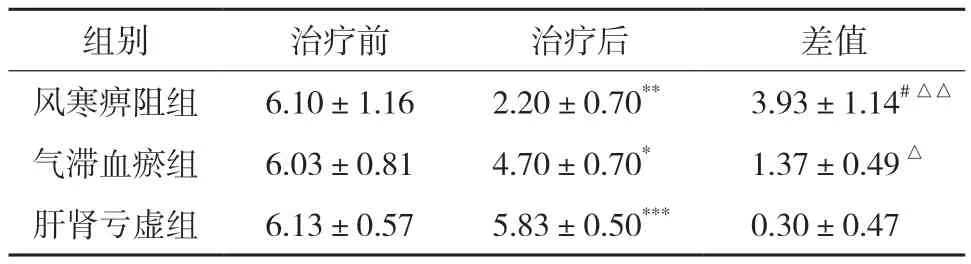

2.1 3组治疗前后VAS评分比较

风寒痹阻组、气滞血瘀组治疗前后VAS评分均有明显差异(P<0.05、P<0.01),肝肾亏虚组治疗前后 VAS评分无明显差异(P>0.05),提示针刺列缺穴干预风寒痹阻型、气滞血瘀型项痹病均有良好的镇痛作用,但对于肝肾亏虚型项痹病的镇痛作用不明显。VAS评分差值结果表明3组治疗前后 VAS评分差值比较均有明显差异,列缺穴干预风寒痹阻型项痹病的镇痛效果明显优于气滞血瘀组、肝肾亏虚组(P<0.05、P<0.01),提示风寒痹阻型项痹病是针刺列缺穴的最佳干预适应证型。见表1。

表1 3 组治疗前后VAS评分比较(,n=30) 分

表1 3 组治疗前后VAS评分比较(,n=30) 分

注:与本组治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01,***P>0.05;与气滞血瘀组比较,#P<0.05;与肝肾亏虚组比较,△P<0.05,△△P<0.01。

组别 治疗前 治疗后 差值风寒痹阻组 6.10±1.16 2.20±0.70** 3.93±1.14#△△气滞血瘀组 6.03±0.81 4.70±0.70* 1.37±0.49△肝肾亏虚组 6.13±0.57 5.83±0.50*** 0.30±0.47

2.2 3组治疗前后PPI评分比较

风寒痹阻组、气滞血瘀组治疗前后 PPI评分均有明显差异(P<0.05、P<0.01),肝肾亏虚组治疗前后 PPI评分无明显差异(P>0.05),提示针刺列缺穴干预风寒痹阻型、气滞血瘀型项痹病均有良好的镇痛作用,但对于肝肾亏虚型项痹病的镇痛作用不明显。PPI评分差值结果表明3组治疗前后PPI评分差值比较均有明显差异,列缺穴干预风寒痹阻型项痹病的镇痛效果明显优于气滞血瘀组、肝肾亏虚组(P<0.05、P<0.01),提示风寒痹阻型项痹病是针刺列缺穴的最佳干预适应证型。见表2。

表2 3组治疗前后PPI评分比较(,n=30) 分

表2 3组治疗前后PPI评分比较(,n=30) 分

注:与本组治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01,***P>0.05;与气滞血瘀组比较,#P<0.05;与肝肾亏虚组比较,△P<0.05,△△P<0.01。

组别 治疗前 治疗后 差值风寒痹阻组 3.90±0.85 1.50±0.51** 2.40±0.67#△△气滞血瘀组 3.80±0.61 2.60±0.50* 1.23±0.50△肝肾亏虚组 3.87±0.78 3.53±0.82*** 0.33±0.48

2.3 3组治疗后临床疗效比较

风寒痹阻组的总有效率高于气滞血瘀组、肝肾亏虚组,气滞血瘀组的总有效率高于肝肾亏虚组(P<0.05,P<0.01),说明风寒痹阻组的临床疗效优于气滞血瘀组、肝肾亏虚组,气滞血瘀组的临床疗效优于肝肾亏虚组。见表3。

表3 3 组治疗后临床疗效比较(n=30) 例

3 讨论

项痹病属于中医学“骨痹”“痛证”等范畴。现代研究表明,针刺列缺穴治疗项痹病疗效显著,验证了四总穴歌“头项寻列缺”的临床意义[6-11]。“经脉所过,主治所及”是针灸临床选择腧穴的基本原则,“经脉所过”是指所选腧穴的经脉应经过病灶或病变部位,“主治所及”是指所选腧穴具有治疗其相应病证的功效,这就是所谓的“穴性”。因此,临床选穴既要有治疗的靶向性,又要有治疗功效的特异性。在古代众多针灸医籍中对腧穴的作用只论述该腧穴能够治疗什么病候或病症,对该腧穴的清、温、补、泻等腧穴的功效特性少有阐述,更未对腧穴所治病候的适应证进行剖析,从而对后学者学习腧穴理论时产生了一些片面的认识,只强调腧穴的主治病候,而忽视腧穴所治病候的适应证,认为只要掌握腧穴的主治病症,临床就可以运用自如。这种对腧穴的认识也反映在当今的专业教材中。“头项寻列缺”出自明代杨继洲《针灸大成》中的四总穴歌,指出头项部的疼痛、痹病、痿病等病候可以选用列缺穴治疗。但是,《针灸大成》并没有阐述什么病邪所致的头项部病候适合于列缺穴治疗。在临床上经常观察到针刺列缺治疗头项部疾病时并非所有患者均有效,其根本原因就是沒有了解列缺穴的主治功效,只有全面了解腧穴的功效特点,才能准确掌握其所治病候的适应证。列缺所属之手太阴肺经循行未上头项,那么其“经脉所过”的通道是如何实现的,其原因有三:其一,与其相表里的手阳明大肠经“上肩,出髃骨之前廉,上出于柱骨之会上”,手阳明经筋“其直者从肩髃上颈……直者上出于手太阳之前,上左角,络头,下右颌”[12];其二,手太阴肺经之经别经过“离、入、出”循行后在项部与手阳明大肠之经别相合,“别入渊腋少阴之前,入走肺,散之大肠,上入缺盆,循喉咙,复合阳明”[12];其三,《针灸大成》云:“任脉起于中极之下,循腹上至咽喉通手太阴肺经,列缺是也。”[2]列缺是八脉交会穴,通属任脉,任脉沿腹中线上行至面部,其别络由经上行与督脉交于巅顶而治疗头项疾病。

辨证选穴是对腧穴“主治所及”的具体运用,合理的辨证选穴是提高临床疗效的重要因素。李妮娜[13]采用“温阳调气法”针灸治疗风寒阻络证神经根型颈椎病,总有效率高达 97.14%。蒲永乐[14]采用温通针法针刺治疗气滞血瘀证神经根型颈椎病在即时止痛效果、减轻伴随症状以及提高生活质量方面明显优于对照组。肺主皮毛,而外邪侵入人体,先犯皮毛。风为百病之长,易与寒邪等外邪相合为病,故肺常受到风寒等外邪侵袭,经脉痹阻不通,不通则痛。《针灸大成·玉龙歌》中记载:“寒痰咳嗽更兼风,列缺二穴最可攻。”[2]明确指出列缺穴具有祛风散寒、解表通络之功,说明列缺穴对于风、寒、湿邪痹阻于头项部的病候有特异性的治疗作用。本研究结果也表明针刺列缺穴治疗风寒痹阻型的项痹病镇痛效果最佳,为“头项寻列缺”最佳适应证的选择提供科学依据。

人体上的腧穴是有限的,而疾病发展千变万化,如何用有限的腧穴来应对复杂的疾病,主要靠腧穴功效(穴性)的灵活运用,每个穴位都具有其独特的功效特性,穴性不同,则治疗作用及其适应证也不相同。遵循“经脉所过,主治所及”的选穴原则,辨病与辨证相结合,方可提高临床疗效,切忌形成某穴治某病的腧穴认知模式。