大革命时期广东省农会的宣传策略

——以《犁头》“农民俱乐部”专栏为例

王润泽 张棣

1924年,第一次国共合作实现后,大革命以广东为中心迅速发展。1925年5月1日,广东省农民协会成立。同年10月,中共广东区委设立区委农民运动委员会,领导全省农民运动。各县农运情况,特别是遇有重大问题,都向区党委汇报,由区党委或农委出面召开会议解决,广东省农民协会实际上是由中国共产党人主导。至1926年夏,全省已有60多万名农民加入农会,农会在政治生活中发挥着越来越重要的作用。随着农会的发展,在宣传战线上农会面对的形势更为复杂。据此,广东省农民协会在1926年1月创办了《犁头》机关报,作为广东省农民协会的重要宣传阵地。《犁头》在广东乃至全国的农运中都有较大的影响,与同时期一些农民运动刊物相比,《犁头》最突出的特色在于它的“农民俱乐部”专栏。目前发现的共22期《犁头》中,有七期因各种情况,没有刊载“农民俱乐部”专栏,其他十五期均有“农民俱乐部”专栏。占的比例很大。“农民俱乐部”专栏在《犁头》宣传上占重要地位,体现出广东省农民协会在宣传上有诸多策略。

一、明确定位 注重宣传的大众化

在以报刊为载体的宣传策略中,其宗旨是首要的。这一时期与农民和农民运动相关的刊物,以文章选题、文风等为依据,可以分为四种。第一种刊物文风偏严肃与理论化,多刊载农民运动理论性的文章和国内外农民斗争情况,提供和报道关于农民运动的理论、经验和资料,其典型代表刊物是国民党中央农民部的《中国农民》;第二种刊物多刊登政府颁布的法令、政府部门的政策、重要会议的内容,间或刊载一些理论文章和重要新闻,这一类刊物往往是政府机构的机关刊物,其典型代表是广东省农工厅的《农工汇报》和《农工周刊》;第三种刊物侧重宣传,文风通俗,内容易懂,所登文章多为宣传和科普类文章,国民党中央农民部的《农民运动》便属此类;第四种刊物为纯粹的农业类刊物,主要刊载农学论著、农业知识、探讨农业改革问题、报道农业新闻等,代表刊物有国立广东大学农学院的《农声》和广州岭南农科大学的《农社年刊》等。

《犁头》理论上应属第二种刊物,《犁头》正文内容一般 “主要是登载各地农民斗争的报道,以及各地农民协会的情况”,也符合机关报的定位。但是,与广东省农工厅的《农工汇报》《农工周刊》等文风严肃的机关报刊相比,《犁头》最大的特点就是大众化。《犁头》在创刊初期就考虑到大众化问题。《犁头》原助理编辑黎诚在回忆中提到,《犁头》刊载的文章“有理论性的文章,但为数不多”“文字要尽量通俗,适合农民读者的阅读水平”“长篇的社论几乎没有,每期所发表的时事短评,每篇以三四百字为宜”。这使《犁头》更能贴近人民群众,具有大众化的影响。因此,《犁头》还具有第三种刊物的特点。

不过,《犁头》作为省农会机关报,其内容对于一般农民来说仍显高深。1926年2月,广东省农协的扩大会议上指出,包括《犁头》在内的“各种书报对农民宣传仍然似乎过于艰深”。1926年7月,中共中央第二次扩大会议对于广东农民运动议决案中,对《犁头》的评价则是“《犁头》为省协会之机关报,以前内容不适宜于一般农民”。这种情况下,最好的选择是创办一份更通俗的刊物。但当时省农会的资金相当有限,农民部每月拨给省农会的预算是一千五百元,七百元为职员薪水,其他则用于文具、修缮、邮电、交通、印刷等方面,难以承担多份刊物的开销。而《犁头》的主编罗琦园同时也是省农会负责人和《中国农民》的主编,还为《农民运动》等刊物供稿。在瞬息万变的革命斗争中,省农会的其他主要负责人也同样事务缠身,因而也难以为新刊物抽调人手。因此,尽管中共中央第二次扩大会议已经提出,广东省农会应该创办一种“浅显而有趣味,解答农民疑问,多插图画,农民需要的知识、农民通信等项”的定期刊物,但省农会一直未能创立第二种定期刊物。1926年8月19日的会务报告中,宣传部分没有提及除《犁头》外的定期报刊或新报刊的创立计划,相反罗琦园在整顿方案中提出“会员须阅省农会机关报——《犁头周报》”。而1927年1月的《广东农民概况》一文在回顾1926年广东农运宣传品时写道:“宣传出版品,有各种壁画、标语、宣传大纲,小丛书(四种)、定期刊物(《犁头周报》)等。”省农会秘书长肖一平在回忆省农会宣传工作时则表示:“宣传工作:出版《犁头周报》等”,都没有提及其他定期报刊。基于省农会的实际情况,《犁头》在作为机关报的同时,也长期承担起大众宣传的任务。

《犁头》的受众主要是加入了农会的农民和农会的工作人员,而《犁头》除发挥广东省农会机关报应有的作用外,还承担有一般性大众宣传的任务。《犁头》需要解决兼顾省农会机关报职能和大众宣传需求的协调方法,而“农民俱乐部”专栏,就是处理这一问题的探索。

“农民俱乐部”专栏的内容,有生活与休闲(如“农谚”“谜语”“笑谈”版块),有对当时一些现象的简评(如“小言”版块),或为抒发情感的诗歌、粤讴和班本,或为对一些具体问题的回答(如“问题”版块),有时还会有画作。第11期后“农民俱乐部”专栏推出“问题”版块,以满足“解答农民疑问”为目标,其中的问题包罗万象,涉及农民运动、农会组织、农民的日常生活等,甚至有“德国的肥田粉施于何处为适宜”的具体农业问题,这在一定程度上已经涉及第四类刊物,即农业类刊物的领域。整体而言,“农民俱乐部”专栏的内容和表现形式,与《犁头》正文的内容安排有较大的差别,扩展了《犁头》内容的广度,一定程度上满足了大众化宣传的需求。

“农民俱乐部”专栏的内容做到文章通俗有趣,言简意赅,受到农民大众的喜爱,宣传效果良好。在“农民俱乐部”专栏中,“专载农民读者所喜欢的文艺小品”,因而“颇受他们的欢迎”。通过歌谣、诗歌等形式在群众中宣传革命道理,宣传效果非常好。“农民俱乐部”刊载的一些歌曲更是被群众广泛传唱。如在茂名、信宜等地,《犁头》第二期“农民俱乐部”专栏上刊载的《思想起》,妇孺都识吟唱。可见,“农民俱乐部”专栏对开展宣传工作和实现《犁头》的大众化有极大帮助,丰富了宣传形式和内容,更加大众化。

总体上,“农民俱乐部”专栏在一定程度上平衡了《犁头》的机关报职能和大众宣传的需求。由于《犁头》的定位和省农会的资金、人员的相对短缺,每一期《犁头》不能刊发过多的文章。“农民俱乐部”专栏的设立,使得《犁头》可以在正文中更好地履行机关报职能,而在该专栏中开展形式和内容灵活多样的宣传,既保障机关报职能,又实现了大众化宣传,效果明显。由于大众化宣传效果好,《犁头》的发行量和影响范围不断扩大,受到广泛欢迎。《犁头》自第11期起开始公开售卖后,虽然铜元六角的零售价格与同期售价为铜元五角的《农民运动》和铜元二角的《湖北农民》等农运报刊相比略微偏贵,但《犁头》仍然广受欢迎,函索取阅者“纷至沓来”,所印数量“不复分配”。

二、关注苦难 注重激发阶级意识

大革命时期宣传“农民的苦难”是工作重点。一方面,在当时的中国,农民是受苦难最为深重的群体之一,全国各地农民受到统治阶级的残酷压迫,“军阀、买办、地主、贪官污吏、土豪劣绅等皆属寄生阶级,他们对农民剥削的程度约自百分之六十至七十五”。广东作为革命中心,情况相比其他军阀统治的省份要好得多,但“一般贪官污吏土豪劣绅地主民团以及右派军人孙文主义学会分子都在政府与人民之间作梗”。农民仍然不能完全摆脱“苦难”。另一方面,苦难的自觉与革命有着密切关系,在中共广东区委1926年6月的《广东农民运动报告》中,便将“农民痛苦的自觉”列为农民运动兴起的根本原因,“要是农民不自觉,我们去做农民运动,等于到自耕农的所在去做减租运动一样不会发生作用。所以农民痛苦的自觉,实是农民运动兴起的根本原因。”如果不能认识到自身受到的压迫,农民很可能会处于“自甘做奴隶”“心理大都是自暴自弃”的状态,甚至有的可能站在土豪劣绅一边。如西江一带的“神打团”,其成员虽为农民,但“并未经如何宣传,遂不明白自己是被压迫的阶级,所以在业佃斗争中,常站在地主一边,演出农民互相残杀之惨剧,以中地主、劣绅土豪之阴谋”。正因如此,在农民运动中,让农民产生痛苦的自觉,了解自身的苦难和苦难的来源,是使农民产生阶级意识,投身农民运动的重要因素。

中国共产党与广东省农会对于苦难的宣传十分重视。罗琦园在广东省第二次农民大会上强调“解除痛苦是可能的,但我们要解除痛苦,先要知道痛苦的来源,再一步一步地做解除痛苦的工作,所以必要经过相当的时日,才能达到解除的目的。”1926年9月,中共四届中央执行委员会第三次扩大会议召开,会议通过《农民运动议决案》指出:“一切鼓动和宣传,当以农民实际生活痛苦为出发点”。“农民俱乐部”专栏在其刊载的文章作品中,充分体现出对农民“痛苦的自觉”的激发,在苦难宣传上,也采取了诸多的策略。

首先,对苦难和斗争的宣传作品,侧重点具有多样性。“农民俱乐部”的小版块,除“谜语”“农谚”“问题”会刊登多条之外,一般一个小版块刊登一篇作品。“农民俱乐部”版块刊载的作品按主旨可以归为几类:一类是直接关注苦难,对农民遭受的苦难进行描述和阐释,这一类作品形式多样,在诗歌、粤讴、小言等多个版面中;一类是呼吁斗争,这一类作品包括诉说苦难部分,形成一个阐述苦难——呼吁斗争的结构;一类是反面教材,这一类作品分为两种,一种是描述受到农会打击的反动阶级对农会势力壮大的担忧和对旧时代可以随意压榨农民的怀念,以反映农会建立前后的变化,另一种则是从土豪劣绅的视角展现土豪劣绅对农民的鄙视和压榨,揭露土豪劣绅的丑恶行径;一类是对当时农村的一些现象和时事进行简短点评,这一类作品主要在“小言”版块,如源庄的《投机的绅士》一文,简要点评了农村的地主对于农会的抵制,并表达了国民党右派和地主合流的担忧。这四类作品,都与农民的苦难有密切联系,从不同角度反映农民面对的苦难,指出苦难的来源,并呼吁农民参与斗争。

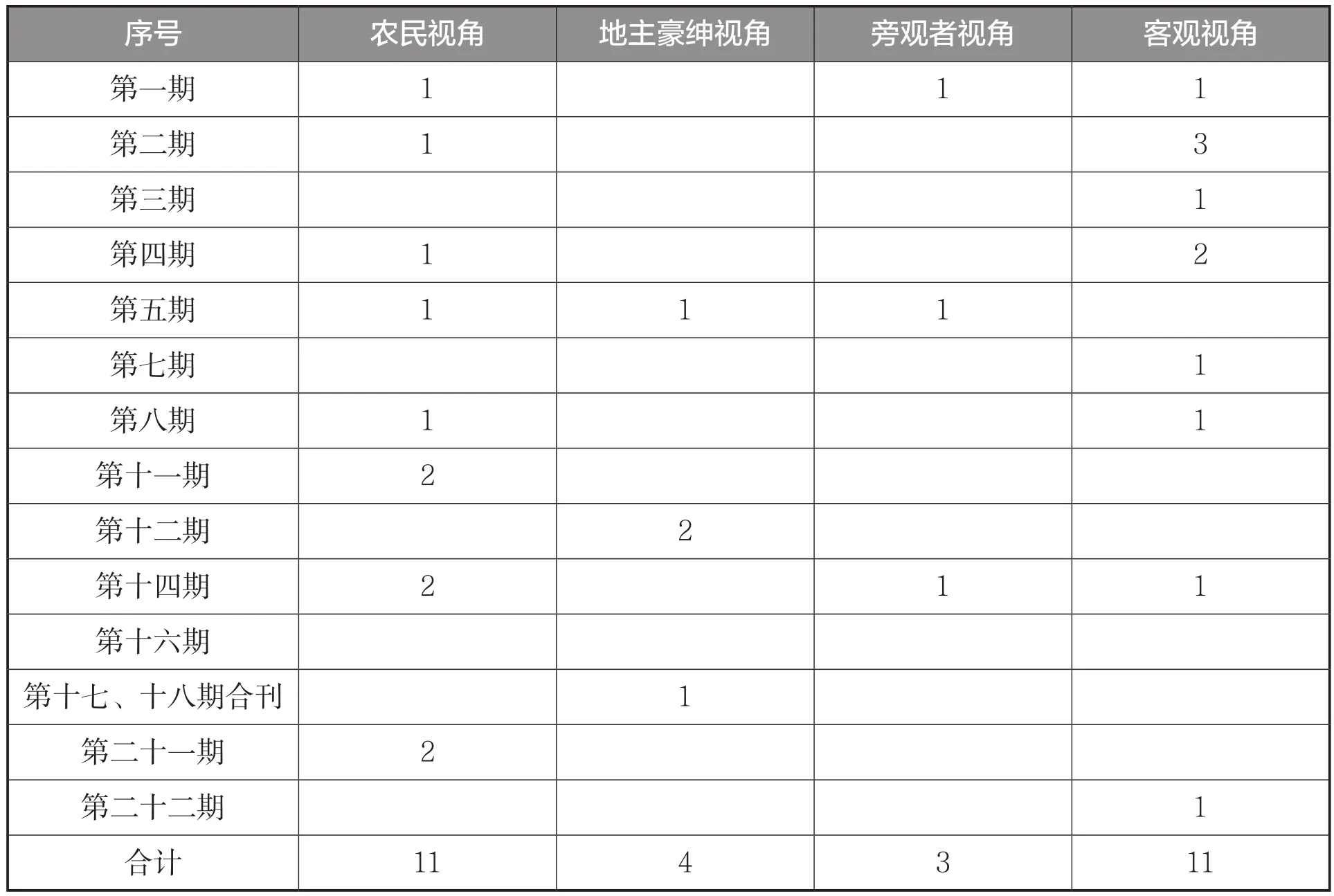

其次,对苦难和斗争的宣传作品从数量上占据了“农民俱乐部”专栏内容的多数。表1“农民俱乐部”专栏反映苦难与呼吁斗争两种作品的数量总和,超过了作品总数量的一半,而直接反映农民苦难的作品在“农民俱乐部”专栏中的数量也是最多的,达到18篇。相比之下,即使是较为通俗的《农民运动》,由于需要承担其他宣传职能并刊发多种主题的宣传文章,前6期30篇文章中只有第二期的《军阀铁蹄下的农民惨状》和第六期的《广西兰东农民之惨案》两篇文章是直接反映农民苦难的。“农民俱乐部”的作品篇幅短小,通俗易懂且形式多样,也不需要承担太多其他职能,因而可以在有限的栏目中容纳数量较多的反映苦难的作品,在农民中形成影响,激发阶级意识。

表1 《犁头》“农民俱乐部”专栏中各类型文章的数量表[26]

此外,“农民俱乐部”专栏反映苦难、激发苦难的作品采用的视角也是多样化且具有特色。其专栏作品视角多样化,包括从农民角度以“觉悟农民自述”形式阐述苦难、从地主豪绅角度 “地主豪绅自述”形式体现罪恶、从作者阐述亲身见闻的旁观者视角,以及包括从较为宏大的角度入手阐述苦难。

表2从农民视角和客观视角出发的作品数量相同,均为11篇,且分布较为均匀,从地主豪绅视角和农民视角出发的作品数量总和达到15篇,超过作品半数。同时期其他刊物多以宏观视角阐述苦难,时有一些从旁观者视角讲述自身所见的文章,但少有从农民角度或地主角度出发的作品,而“农民俱乐部”专栏从这两个角度入手反映农民苦难的作品数量上占比较多。从农民视角或地主视角入手,能使宣传对象对于苦难有更加深刻的认识,从而更好认识苦难,投入斗争。

表2 《犁头》“农民俱乐部”专栏除“苦难外的生活”主题作品视角表

“农民俱乐部”专栏刊载的作品反映农民苦难是多样化且贴近农民实际。在《中国共产党致第一次农民代表大会信》中提出,农民受到“帝国主义、军阀、地主、贪官污吏、劣绅土豪、兵匪”六个方面的蹂躏,而在“农民俱乐部”专栏中,对反映这六个方面苦难的文章均有涉及。如《犁头》第一期的“农民俱乐部”专栏中《农民叹五更》涉及地主、兵匪、土豪劣绅三方面的压迫;第四期《农民叹》中涉及地主、帝国主义、军阀等多方面;第十四期《公差》反映贪官污吏对农民的压迫等。除六个方面的苦难之外,“农民俱乐部”专栏还反映一些贴近当地实际的苦难,如第二期《“奴仔”应解放》一文,就提到广东部分农民被卖给他人当家奴、“世世代代不能解脱”的“奴仔”的苦难。这样,使得宣传更具针对性,因而具有感染力,有助于推动农民更好地认识造成苦难的原因。

三、因势而变 适时调整宣传内容

农民运动是国民革命的重要部分,必然会受到国民革命运动大潮的影响。《犁头》和“农民俱乐部”专栏也顺应国民革命形势的变化,及时调整专栏内容和宣传工作的重点。

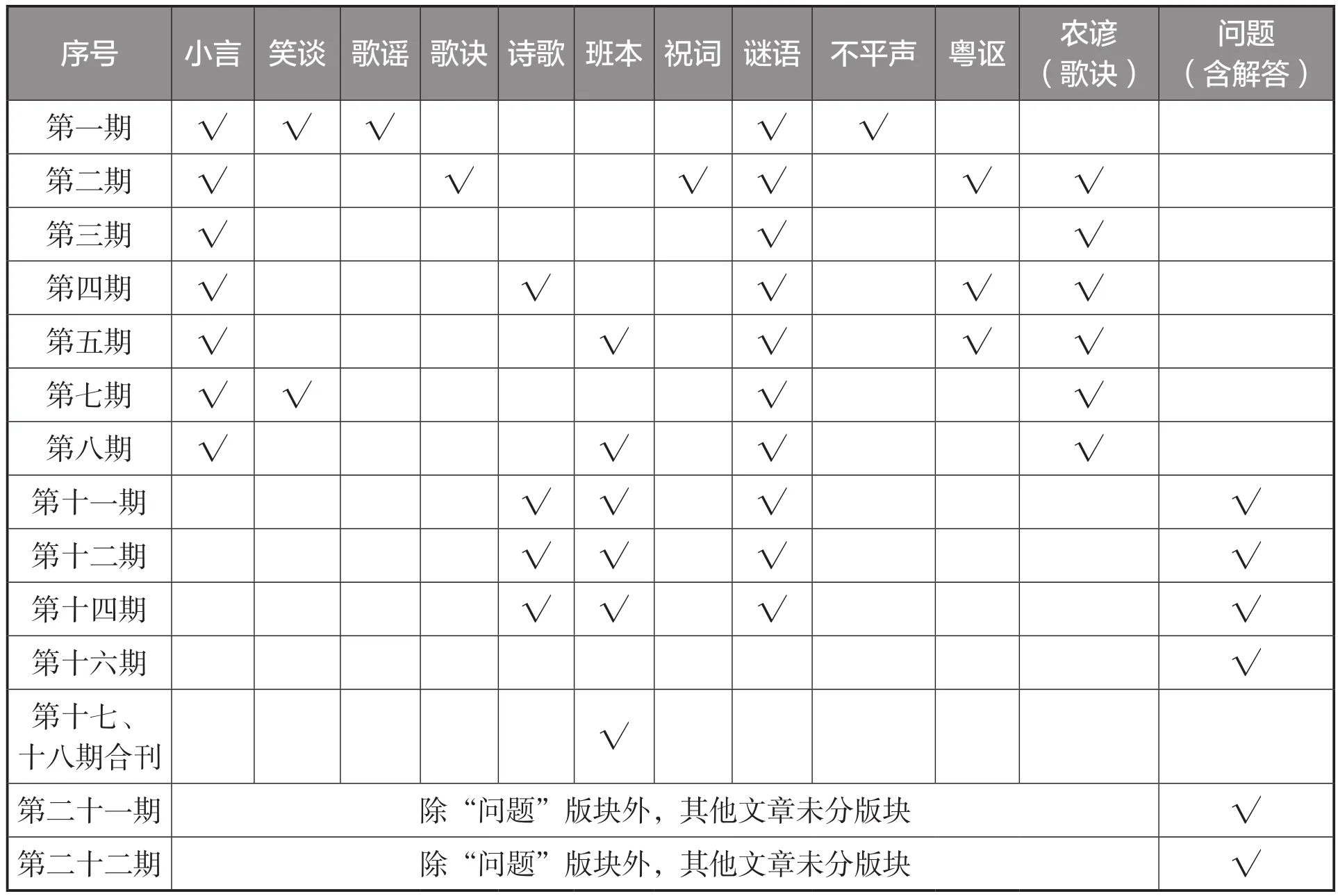

在第二十二期《犁头》的“农民俱乐部”专栏中,共包括“小言”“笑谈”“歌谣”“歌诀”“诗歌”“祝词”“不平声”“粤讴”“谜语”“班本”“农谚”“问题”等多个小版块,但在不同期《犁头》的“农民俱乐部”中,版块的设置往往不同,且在不同期中,版块名称有时也会发生改变。如第二期和第三期刊登农民谚语的版块被命名为“歌诀”,其他期则为“农谚”。另外,在第二十一期和第二十二期中,除“问题”版块外,其他文章未分版块。

“农民俱乐部”版块的变化可以分为三个阶段:第一阶段是第一期至第八期,“农民俱乐部”专栏小版块数量不定,在3~6个版块间变动,类型也较为多样化,每一期除“小言”“谜语”版块,以及第二期出现的“歌诀”即农谚版块外,其他版块的安排没有固定规律。第二阶段是第十一期至第十四期,“农民俱乐部”专栏的小版块与前一阶段相比发生一些变化。一是“小言”和“农谚”两个小版块被取消,而新增了“问题”版块;二是专栏小版块类型基本固定为“诗歌”“班本”“谜语”“问题”四部分,数量稳定。第三阶段是第十六期至第二十二期,“农民俱乐部”专栏的小版块被淡化直至取消,第十六期和第十七、十八期合刊只有一个版块,而从第二十一期开始,小版块则被取消,“农民俱乐部”刊载的文章至此不再标明版块。

表3 《犁头》“农民俱乐部”专栏刊载的小版块类型统计表

“农民俱乐部”专栏小版块的变化,第一期至第八期、第十一期至第十四期、第十六期至第二十二期三个不同阶段之间,均有一期没有“农民俱乐部”专栏的《犁头》,即第九、十两期合刊和第十五期。这两期《犁头》,分别对应了1926年5月1日的广东省第二次农民大会和8月17日的广东省农协第二届执行委员会扩大会议。这两次会议与时局密切相关,而时局变化也影响着“农民俱乐部”专栏的架构。

最初的文章架构,第一期《犁头》“农民俱乐部”的版块包括“笑谈”“谜语”等休闲版块,包括反映农民苦难的歌谣《农民叹五更》,也包括只出现在第一期的“不平声”版块,写的是作者所目睹农妇被地主压迫的景况。第二期至第八期,一直有“农谚”“谜语”等休闲版块和“小言”时评版块。其他版块的安排则常常变化,形式不固定。这一阶段,“农民俱乐部”专栏一直在尝试同时兼顾宣传、休闲等多个目标。不过,随着大环境的改变,这一安排发生了变化。

在广东省第二次农民大会召开时,乌云已经笼罩在农民运动上空。在南方,3月发生“中山舰事件”后,蒋介石抢夺权力,进一步加快排挤打压共产党人,国民党西山会议派也趁机兴风作浪。在北方,1926年4月,北方的国民军在反奉战争中失利,并遭到军阀“讨赤联军”的攻击,局势不容乐观。中共中央在5月7日的通告中对局势进行分析,认为“现时全国的政局,完全陷入极反动的恐怖状态中,一切革命的进步势力,处处遭受摧残”。5月底,蒋介石操纵中国国民党二届二中全会通过《整理党务案》,局势更加暗淡。7月的中共中央第二次扩大会议对广东农民运动的议决案中,已经直言“省农民协会现在已经到了危险万状的地步了”。

在反动势力不断增长的环境下,如果“农民俱乐部”专栏维持原有的形式,将难以应对新的变化和宣传需求。因此,“农民俱乐部”专栏调整了小版块内容,从第十一期开始,“农民俱乐部”专栏一方面去除了前8期一直存在的“农谚”“小言”版块,添加了“问题”版块;另一方面固定了版块安排,将版块固定为“诗歌”“班本”“谜语”“问题”四个版块,这两点变动使“农民俱乐部”版块的宣传性和实用性进一步加强。而与第一~八期相比,第十一~十四期中“农民俱乐部”专栏在作品选取上,除去“谜语”与“问题”版块外,其他版块的作品或为描述苦难,或为呼吁斗争,或是以土豪劣绅为反面教材,与之前的内容安排相比,战斗性更加明显。

随着局势的变化,在8月17日广东省农协第二届执行委员会扩大会议上,罗琦园将当前的形势形容为“不但暴雨,并兼着大如鸡卵的冰雹”。中共中央在9月致粤区的信中表示:“广东的民众已不相信国民政府是能保护他们利益的政府,甚至敌视国民政府。”面对严峻的形势,共产党人进行了一系列的针对性行动。9月18日,广东省民政厅长古应芬被撤职,易以国民党左派人士;国民政府和总司令部在9—10月通过多个有利于农民的决议;农会会员也逐步增长到百万人以上等。通过8—10月一系列的斗争和宣传,广东农民运动的情况有所改善,国民党内的反动势力遭到打击,土豪劣绅的势力受到遏制,广东农民运动“在政治上有些转机”。但在11月,国民党中央党部和国民政府决定迁至武汉,李济深控制了广东的军政大权。李济深与蒋介石关系密切,多次“有电致蒋,主张限制工农运动”,而李济深与农民的关系却愈加恶化。

在这一形势下,一方面,“在农村简直不能有一点要求,只要成立了农会马上就要发生冲突”,局势波动不定,农会的工作受到诸多阻碍。《犁头》自第十六期后,“农民俱乐部”专栏的内容被缩减,其中第十七、十八期合刊该专栏只有一篇文章,后几期专栏内作品的数量相较前14期也有所减少。另一方面,“农民俱乐部”专栏仍然在继续发挥作用,为适应局势的变化与斗争的需要,专栏在选文上体现出新的特点。第十七、十八期合刊的文章为《大地主监牢自叹》,第二十一期的文章为《追悼先烈》、《农民诉苦》以及“问题”版块,第二十二期的文章为《农会好》《山歌》和对前一期问题的解答。这一时期的文章,虽然数量下降,但选题坚持贴近现实和宣传导向,去除了大多数的休闲内容,即使第二十二期的《山歌》,也可以与该期前一篇文章《农会好》形成对应,通过描述美好的一面,从另一个角度呼吁农民与反动势力作坚决斗争。此时,“农民俱乐部”已经从最初的综合性平台,转变成一个宣传和斗争的版块。

革命运动宣传工作的开展,需要把握三个关键:群众、阶级和运动本身。把握群众,是在宣传中重视群众工作,让自己的观点在群众中得到广泛传播;把握阶级,是认识到运动所依靠的是哪些阶级,是为哪些阶级争取利益,对抗的又是哪些阶级,在宣传中重视阶级意识的激发;把握运动本身,是立足于运动所处的社会大背景和运动的实践,把握时局变化的倾向,并根据时局的变化调整宣传策略。从《犁头》“农民俱乐部”专栏中所体现出的省农会的宣传策略,在宣传工作中牢牢把握住这三个关键点。群众方面,省农协坚持大众化宣传,并在《犁头》独创开辟“农民俱乐部”专栏,受到农民喜爱,在大众化宣传上颇有成效;阶级方面,“农民俱乐部”专栏贯彻“一切鼓动和宣传,当以农民实际生活痛苦为出发点”,刊登了大量与农民实际苦难相关的作品,通过多种方式、多个角度进行苦难宣传,激发农民的苦难意识和阶级意识;运动层面,“农民俱乐部”专栏的内容安排并非一成不变,而是依据局势的变化而不断调整,以适应新局势和斗争需求,体现出省农会对农民运动局势认识的准确度以及面对局势变化时的调整能力。“农民俱乐部”专栏只是《犁头》一个类似副刊的专栏,但其大众化取向和形式多样的内容,使其能够反映省农会在这一时期宣传工作上的一些策略,而从“农民俱乐部”专栏反映的宣传策略,人们也能更好地理解广东省农民协会是如何发动群众、争取农民群众开展农民运动,最终发展成为一个拥有百万名会员的巨大组织的。

[1][13]肖一平:《关于广东农民运动和农讲所的回忆》。中共广州市委党史资料征集研究委员会办公室:《广州大革命时期回忆录选编》。广州:广东人民出版社,第275、271页,1986。

[2]中共广东省委党史研究室:《广东党史资料》第22辑。广州:广东人民出版社,第335页,1993。

[3]何锦洲,蔡明禁:《首次国共合作时期广东革命史》。广州:华南理工大学出版社,第109页,1994。

[4][5][15]黎诚:《我参加农民运动的经过》。中共广东省委党史研究室:《广东党史资料》第2辑。广州:广东人民出版社,第174-175页,1984。

[6][23]《广东省农民协会全体执行委员及各属办事处代表、各农民运动特派员扩大会议议决案》。广州农民运动讲习所旧址纪念馆:《广东农民运动资料选编》。北京:人民出版社第285、294页,1986。

[7][8][31]《中共中央第二次扩大会议对于广东农民运动议决案》。《广东农民运动资料选编》,第124-127页。

[9][22]《广东省第二次农民代表大会的报告及议决案》。《广东农民运动资料选编》,北京:人民出版社,第334、330页,1986。

[10][11]《三个月来会务报告》:《犁头》第十九、二十期合刊,第26、32页。

[12]《广东农民概况》。人民出版社:《第一次国内革命战争时期的农民运动资料》。北京:人民出版社,第133页,1983。

[14]《问题》。《犁头》第二十一期,第26页。

[16]中共湛江市委党史研究室:《黄学增研究史料》。广州:广东人民出版社,第274页,1997。

[17]《中国农民》,第8期,第71页。

[18]叶文益:《广东革命报刊史1919—1949》。北京:中共党史出版社,第117页,2001。

[19]《共产党致农民扩大会议书》。《广东农民运动资料选编》,北京:人民出版社,第130页,1986。

[20]《北伐声中广东之政治状况》。《向导周报》第170期。

[21]《广东农民运动报告》。《广东革命历史文件汇集(1921—1926)》(甲6),中央档案馆,第185页,1982。

[24]《广东省第二次农民大会报告及决议案》。《广东农民运动资料选编》,北京:人民出版社,第356页,1986。

[25]《农民运动议决案》。《第一次国内革命战争时期的农民运动资料》,北京:人民出版社,第37页,1983。

[26]除表1内容外,“农民俱乐部”专栏还设有“谜语”“问题”两个版块。“谜语”版块在选题方面并没有考虑太多的宣传因素,“问题”版块在第十一期中出现,从第十一期到第二十二期共刊登22个问题,并对这些问题给予解答。这22个问题涉及农民运动、农会组织、农民日常生活等多方面。因为“谜语”“问题”两个版块并非单篇文章,且解答不会在当期公布,所以这两个版块的内容不纳入该表的文章类型统计。

[27]源庄:《投机的绅士》。《犁头》,第4期,第25页。

[28]《中国共产党致第一次农民代表大会信》。《向导周报》第151期。

[29]源庄:《“奴仔”应解放》。《犁头》,第2期,第19页。

[30]《中央通告第一百零一号——最近的时局和我们的准则》。中央档案馆:《中共中央文件选集(一九二六)》。北京:中共中央党校出版社,第120页,1989。

[32]《此次扩大会议的内容与意义》。《犁头》,第15期,第30页。

[33]《中共中央致粤区的信》。广东省档案馆编:《广东区党、团研究史料(1921—1926)》。广州:广东人民出版社,第422页,1983。

[34]《中共粤区党组织状况和农民运动的报告》。《广东区党、团研究史料(1921—1926)》。广州:广东人民出版社,第493-495页,1983。

[35]《中央致粤区信》。中央档案馆:《中共中央文件选集(一九二六)》,北京:中共中央党校出版社,第471页,1989。

[36]《中共广东区委政治报告(二)》。《广东区党、团研究史料(1921-1926)》,广州:广东人民出版社,第486页,1983。