西汉南越国“华音宫”陶文研析

袁萌

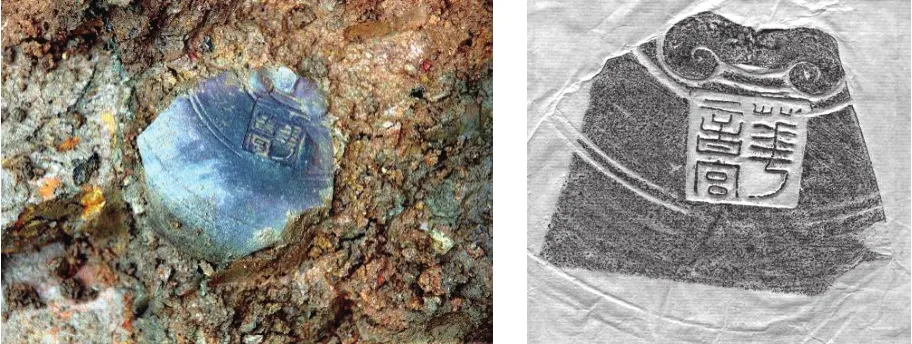

南越国宫署遗址位于广州市中山四路,原是广州市儿童公园的所在地。2003年在这里发现了南越国的两座宫殿,因无法确定其名称,分别被命名为一号宫殿和二号宫殿,两座宫殿坐北朝南。在二号宫殿东南角的一片瓦砾堆中,考古人员发现了一件戳印有“华音宫”三字的陶器盖残片(图一),尺寸为:3.8厘米×3.6厘米,为确定南越王宫中宫殿之一的名称提供了重要依据。

图一 “华音宫”陶器盖残片

2017年,这件西汉印“华音宫”铭陶器盖残片被定为国家一级文物。学界有关“华音宫”陶文研究仅有一篇文章,即王鑫的《“华音宫”陶文考释》。其研究结论是:“华音宫”是寓意华夏之音的宫殿,或许有南越国第一代君王赵佗思念中原故土的寄寓之情。在王鑫研究之前,考古学家麦英豪曾在自己的文章中提及:“‘华音宫’的取名当与汉越关系的某桩大事相关联。”更早的研究并非直接针对“华音宫”三字的陶文,而是有关南越时期陶文的研究,即清光绪三十三年(1907)时,南海人潘六如整理汇编的《潘六如南越瓦文稿》,均没有涉及“华音宫”三字。本文从南越立国前后的政治环境、秦汉宫殿建筑的美学思想以及“华”“音”“宫”三字字义的深层探究等方面,对“华音宫”陶文进行研析。

一、南越立国前后的政治环境及陆贾出使分析

春秋战国时期,中原地区已从奴隶制社会进入封建制社会,而岭南地区的社会发展还处在从原始社会向奴隶社会过渡的阶段。秦统一岭南之后,建立了郡县,使落后的岭南地区一跃进入封建社会,经济、政治、文化等各方面都向较先进的中原地区逐渐靠近。

根据《史记·秦始皇本纪》载:“三十三年,发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南海,以適遣戍……三十四年,适治狱吏不直者,筑长城及南越地。”公元前214年,秦始皇派兵攻打岭南,这些兵并不全都是受过训练的士卒,而是由逃犯、奴隶、穷人子弟以及商人组成,其后设置桂林、象、南海三郡,并命这些人驻守岭南防御敌人。比《史记》早约三十年的《淮南子》,对这段历史的记述更为详细。当年秦始皇派尉佗、屠睢率领“楼船之士”和犯了罪的官员、亡犯、商人等共五十万人,兵分五路进攻岭南。遭到越族人的强烈反击,秦兵大败,于是“秦乃使尉佗将卒以戍越” 。赵佗留守南越,并“使人上书,求女无夫家者三万人,以为士卒衣补。秦皇帝可其万五千人。”根据《史记》的记载,秦始皇当年派五十万中原士卒和一万五千名中原妇女来岭南,这些南迁移民不仅带来了先进的农业和手工业,而且大大提高了岭南地区的生产力和社会进程。从对南越国宫署遗址的考古发掘看,无论是砖瓦制造技术还是政治制度都是继承了中原地区的先进思想。公元前203年,南越立国,此时岭南地区早已生活着大量的汉人,肯定有很多是与南越王赵佗来自同一个地方的人,即所谓的“同乡”。如何使汉越杂居、和谐相处,是赵佗必须要解决的问题。赵佗吸取秦当年攻打岭南时暴政的教训,采取“和集百越”和“汉越通婚”的民族政策,汉越关系和睦,政治环境稳定,国家实力逐步增强。

公元前196年,汉高祖刘邦派遣陆贾出使南越,希望陆贾能够说服赵佗,使南越国作为藩属国臣服于西汉。《史记·郦生陆贾列传》中记录了这段历史:复曰:“我孰与皇帝贤?”陆生曰:“王何乃比于汉!”尉佗大笑曰:“吾不起中国,故王此。使我居中国,何渠不若汉?”乃大说陆生,留与饮数月。曰:“越中无足与语,至生来,令我日闻所不闻。”赐陆生橐中装直千金,他送亦千金。陆生卒拜尉他为南越王,令称臣奉汉约。从上述交谈内容可以看出,赵佗内心有君王的傲气,骨子里是不服西汉帝王的。他喜欢陆贾,因为陆贾的到来使他能听到过去从未听闻之事,包括中原的新鲜事,可能还有一些其他方面的事,如政治、军事、文化、历史等。同时他佩服陆贾的智慧和才能,他们在思想上能够有所交流。所以赵佗说服陆贾留住数月,临走时还赠送了很多金银财宝。这里有个细节就是赵佗称刘邦起家的中原地区为“中国”。刘邦起于沛郡,而赵佗的家乡在河北真定,两处相距500多公里,共处华北平原地区,所以赵佗的家乡也可以称为“中国”。

陆贾走后,南越国与西汉的实际关系可以从《汉书》卷六十四上·传第三十四上·严助的记录中窥探一二。汉建元三年(138)闽粤举兵,汉武帝问太尉田蚡:“蚡以为越人相攻击,其常事,又数反复,不足烦中国往救也,自秦时弃不属……越人名为藩臣,贡酎之奉,不输大内,一卒之用不给上事。自相攻击而陛下发兵救之,是反以中国而劳蛮夷也。且越人愚戆轻薄,负约反复,其不用天子之法度,非一日之积也。壹不奉诏,举兵诛之,臣恐后兵革无时得息也。”赵佗与汉朝的关系,一度表面上“愿长为藩臣”,实际上违背协约,反复无常,不仅不给朝廷上贡,也不参加宗庙祭祀。在后来南越王墓的考古发现中也可以证实,南越国的第二代君王赵胡使用的金印是“文帝行玺”。所以南越王对外名为王,对内实为帝。

因此,“华音宫”这座宫殿是南越王以帝王思想角度去建造和命名的,是封建等级制度中级别最高的建筑,是其身份和地位的象征。

二、秦汉宫殿的美学思想

大自然是古人模仿和崇拜的对象,中国古人认为:“天”“地”“人”共同组成了宇宙大自然,同时“人”是“天”与“地”的中间环节,一切人间的事物都应该顺应天地、顺应宇宙自然的规律。所以,中国古代哲人产生了“天人合一”的思想观念,并以此奠定了中国传统文化和审美艺术的主体思想。

中国传统文化思想因素对社会的影响是方方面面的。作为封建等级制度的象征和“天子”的居住、办公场所,“天人合一”的思想观念深深影响着宫殿建筑的发展,且在证明帝王的权威性和教化功能上起着十分重要的作用。“天人合一”应用在宫殿领域主要是指建筑物与大自然的和谐统一,即在效仿自然界某些内在特质和顺应其运行规律的同时发展出符合人世间秩序的新变化。这一点是古人对天“道”最深刻的认识,也是中国古代对建筑环境的最高理想。南越国都城番禺城和南越王宫的建造完全是符合“天人合一”的传统思想。番禺城依靠和利用白云山及珠江水的地理环境优势建城。南越王宫地处番禺城北部,背靠越秀山,前拥珠江水,左右有番、禺二山,地形开阔,且东北高西南低,城内河网密布,是理想的宫殿选址地。根据考古发现,南越国宫署遗址东部御苑中有方形的蕃池和蜿蜒曲折的曲流石渠,其中的水是引自发源于白云山的甘溪,王宫内的水系通过地下的木暗槽向西南方向汇流到珠江。岭南“冬无严寒,夏无酷暑”,优越的气候条件使得御苑内可以种植种类繁多的花草树木,同时也可以养殖动物,在充分利用自然的基础上,发展符合当时人们需求的新变化,以此构成了独特的岭南园林美学。

其次,宫殿建筑必须能够体现“天子”是联系“天”“地”“人”的关键环节和至高无上的地位。通过模仿“天”的高大、壮阔和丰富的动感变化等直观特征设计宫殿的外形,以此体现统治者地位的崇高。古代宫殿一般都是高台建筑,且拥有巨大的尺寸,宫殿内外有变化丰富的装饰物。考古发现,南越国王宫的宫殿就是建造在高大的墩台上,其中一号宫殿的台基东西长30.2米,南北宽14.4米,面积约435平方米。王宫内铺地大方砖的尺寸从70厘米到95厘米不等,宫殿屋顶上使用大板瓦和大筒瓦,处处都体现一个“大”字。王宫的建筑材料普遍带有精美的装饰,从普通的绳纹到方砖上的菱形纹,再到半浮雕的熊纹,还有体现王权的涂朱砂“万岁”瓦当,丰富且华美。儒家孔子论“大”,不仅包含审美的范畴,还包含有道德的范畴。南越宫殿中的“大”当然也包含有君王德之高的意思。虽然中国古代宫殿讲究壮丽与威严,但明智的君王并不会随心所欲,会在宫殿的壮阔华丽与亲民之间寻找平衡。在宫殿名称上寻找平衡点,是很多帝王会选择的方式。西汉长安城的长乐宫和未央宫,两宫的建筑面积占去了整个长安城的三分之一,且高大雄伟,威严壮丽。但两宫的名称“长乐”和“未央”均无壮阔之意。在汉代“长乐”“未央”是作为吉祥语使用,且通用在各个阶层。“长乐”意为永远快乐,长久快乐,“未央”意为没有灾难和祸患。根据考古发现,南越国宫署遗址内出土有“未央”二字戳印的陶片,南越文王墓中出土有戳印“长乐宫器”四字的陶罐,说明南越王宫的宫室营造制度多效仿汉代长安城内的宫殿。

此外,宫殿建筑要承担“教化”万民的职能,不仅建筑本身要符合“礼制”规范,还要能够以“礼”的教义通过潜移默化影响所有人,以使整个社会和谐统一。作为封建礼制体系中等级最高的建筑——宫殿,其重要作用之一就是使人们在宫殿的每个细节上都能受到礼制的熏陶。

目前,人们已经无法从史书记载或者考古发现中清楚的知道当年南越国王宫中的每一个细节,但从现有资料可知,无论是“大”与“壮”的宫殿形态、宫殿的命名方式、亲民平衡点的权衡,还是动静结合的园林理水手法,都可以印证南越宫殿的整体风格和形态受到中原文化的强烈影响,礼制文化的烙印也是深深的体现在建筑物的每个角落,包括“华音宫”这座宫殿。

三、“华”“音”“宫”三字字义探究

1.“华”字的字义

《“华音宫”陶文考释》这篇文章将重点放在对“华”字的分析上。其论证:“华”字与“夏”字的含义发展到春秋时期都可以作为文化礼制较为先进的中原诸国的总称,两者可以分开使用。从汉代开始,“华夏”逐渐成为一个固定的词组,所指的地理范围也有所扩大,不再仅仅指中原地区的诸侯国,而是扩大为整个汉王朝统治的疆域。在南越国时期,可知“华”字与“夏”字都包含有文化礼制较先进之意,结合文中对秦汉宫殿的美学思想分析,笔者认为:“华音宫”陶器盖残片上的“华”字可能是用来形容宫殿的华美壮阔且与文化礼制较先进有关。

2.“音”字的字义

“音”字虽然古今变化不大,但处于“华音宫”三字的中间位置,应有其特殊含义。

“音”字最早始见于春秋时期,由“言”字演变而来,常见于周至秦汉的文献中,且常与“声”一起出现。最早出现“音”字的古文献是《尚书》。中国古代的音律分为五声、六律和八音,出自《尚书·益稷》:“予欲闻六律,五声,八音,在治忽。”意思是:通过六律、五声和八音,去察明政治状况与玩忽懈怠的人。说明通过听“律”“声”“音”可以了解人内心的状态,以帮助统治者更好的治理国家,带有政治治理的含义。

《礼记·乐记》还对“声”“音”“乐”三种概念进行封建社会等级的划分:“是故知声而不知音者,禽兽是也;知音而不知乐者,众庶是也。唯君子为能知乐。”由此可见,“声”“音”“乐”这三种概念既相互区别又相互联系,且在一定条件可以互相转化。《乐记》作者说:“治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。声音之道,与政通矣。”这里的“音”跟“乐”的作用是一样的,都可以辅助政治统治。“音”既然是人的内心受到外界事物影响而产生的,那么“音”肯定是能够反映当时人们所处的社会政治环境和对社会的看法。这种“音”就能够帮助封建统治者了解社会民情、制定相应的政策,就能够从一定程度上防止社会上出现“乱世之音”或“亡国之音”。因此,《乐记》的作者又说:“天下大定,然后正六律,和五声,弦歌诗颂,此之谓德音;德音之谓乐。”即天下大定后才能产生德音,德音才能称作“乐”。

可见,在治理国家时“音”和“乐”相通,都可以帮助统治者更好的巩固政权。

笔者认为:“华音宫”陶器残盖上的“音”字代表“众庶”,代表百姓的“心声”,一方面体现君王制作“音”教化万民,另一方面君王通过百姓的“心声”制定相应的政策,都是为了更好地巩固统治地位。

3.“宫”字的字义

对“宫”字的解释,笔者认为有两种:一种是《“华音宫”陶文考释》中的解释,即宫殿;另一种解释“宫”指“君王”。《礼记·乐记》曰:“宫为君、商为臣、角为民”。同时,在“五声”中“宫”处在第一位,有统帅之意,即可理解为王权。

根据对“华”“音”“宫”三字的字义分析,结合南越国立国前后的政治环境和秦汉宫殿建筑美学等多因素分析,笔者认为:“华音宫”这座宫殿的名称代表了南越君王治国理政的思想,即坚持封建等级制度,重视“礼乐”在社会生活中的作用,重视百姓的“心声”,用“华”代表华丽壮阔的宫殿建筑外观以体现君王的权威和崇高的道德,用代表“众庶”的“音”字体现百姓的心声和君王亲民的教化态度,这与南越国“和集百越”的民族政策是一致的。

[1][12]广州市文物考古研究所,中国社会科学院考古研究所,南越王宫博物馆筹建处:《广州市南越国宫署遗址2003年发掘简报》[J]。《考古》,2007年第3期第22、17页。

[2][16]王鑫:《“华音宫”陶文考释》[J]。《文博学刊》(文物天地版),2018年第1期第94、100页。

[3]麦英豪,王文建:《西汉南越国寻踪》[M]。杭州:浙江文艺出版社,第163—164页,2011。

[4]麦英豪:《秦始皇统一岭南地区的历史作用》[M]//麦英豪:《麦英豪文集》(上)。北京:文物出版社,第13页,2018。

[5]司马迁:《史记》卷六:《秦始皇本纪》第六[M]。长沙:岳麓书社,第47页,2001。

[6]司马迁:《史记》卷一百一十二:平津侯主父·列传第五十二[M]。第643页。

[7]司马迁:《史记》卷一百一十八:淮南衡山·列传第五十八[M]。第674页。

[8]司马迁:《史记》卷九十七:郦生陆贾·列传第三十七[M]。第564页。

[9]班固:《汉书》卷六十四上·传第三十四上·严助[M]。北京:中华书局,第632-635页,2007。

[10][11]李纯:《中国宫殿建筑美学三维论》[D]。武汉:武汉大学,第64页,2011。

[13]叶朗:《中国美学史大纲》[M]。上海:上海人民出版社,第54页,1985。

[14]胡建:《南越国都城番禺建筑的美学特征》[J]。《建筑历史》(建筑考古版),2006年24(11)第69页。

[15]谭前学:《西汉“未央宫”宫名含义小考》[J]。《文博》(史记考述),2010年第1期第32页。

[17]《尚书正义》:益稷[M]// 阮元校刻:《十三经注疏》附校勘记(上册)。北京:中华书局,第141页,1980。

[18][19][20][21]王文锦译解:《礼记译解》下[M]。北京:中华书局,第528、526、550、526页,2003。

——林丰俗与岭南山水画语言探索专题展