准噶尔盆地郝家沟剖面三叠纪—侏罗纪之交孢粉组合与古气候*

张新智 方琳浩 吴 涛 苗运法 张明震王雪莲 吕沛宗 何秀娟 邱若原 杨 涵 任嘉豪

(1.中国石油大学(北京)地球科学学院 北京 102249;2.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室北京 102249;3.中国石油新疆油田公司勘探开发研究院 新疆克拉玛依 834000;4.中国科学院西北生态环境资源院 兰州 730000;5.中国科学院地质与地球物理研究所新生代地质与环境重点实验室 北京 100029;6.中国地震局地震大地测量重点实验室 武汉 430071;7.北京大学地球与空间科学学院 北京 100871)

三叠纪—侏罗纪之交(Triassic-Jurassic boundary,TJB)是地史上一个重要的时期。在构造方面,中大西洋火成岩省(Central Atlantic Magmatic Province,CAMP)剧烈侵位和爆发,对后来的构造演化产生了深远影响(Lamotte et al.,2015)。在生物方面,三叠纪末生物大灭绝(end-Triassic mass extinction,ETE)发生,海洋和陆地生态系统都遭到了严重的打击(Akikuni et al.,2010),尤其是陆地植物群发生了显著变化(卢远征等,2005;Mcelwain et al.,2007;Turner et al.,2009;王永栋等,2010);ETE 持续约 270~160 kyr(Ruhl et al.,2010;Fang et al.,2021),直到 TJB 时期环境逐渐趋于稳定,海陆生物开始迅速恢复。在气候方面,大气CO2浓度升高(Beerling and Berner,2002)、平均气温上升(Mcelwain et al.,1999)、全球海平面波动(Lindström and Erlström,2006)、蕨类植物在生态系统中占比骤增(Ruhl et al.,2010)和野火事件频率显著增加(Harris,1957,1958;Belcher et al.,2010;Song et al.,2020;张新智等,2022)等。

对陆地植被灭绝事件响应的研究,前人做过多种尝试,包括从宏观植物化石证据、孢粉证据和分子生物标志物(Williford et al.,2014),都指示了该时期陆地生态系统遭受了严重的打击,区域气候以及植被群落显著改变。全球多处典型剖面都曾有该时期地层中蕨类孢子含量骤增的报道(Schootbrugge et al.,2009;Li et al.,2020),其中也包括本文所研究的郝家沟剖面(卢远征等,2009)。后来邓胜徽等(2013)对该剖面植物化石做过研究,发现了该区域植物的一定规模的灭绝现象。近年来有学者根据对海相生物化石的统计,提出了该时期的海洋生物灭绝可分为两个期次(Wignall and Atkinson,2020),而该现象在陆相地层的研究中却鲜有人报道相关证据。本研究获取了较高密度的孢粉含量变化数据,尝试从孢粉层面将ETE 和TJB 两个重要界线进行厘定,并在此基础上对三叠纪末生物灭绝的期次在陆相盆地中的响应进行研究。

该时期气候变化也是研究的焦点,有学者通过对植物叶片化石气孔密度与CO2浓度进行研究,指出三叠纪—侏罗纪之交出现了明显的升温(Mcelwain et al.,1999);还有人通过对丝炭与植物叶型等条件进行统计分析,推断该时期全球变暖驱动植被叶型发生变化,导致火灾频率升高(Belcher et al.,2010)。卢远征等(2009)对郝家沟剖面该时期的孢粉进行统计,显示郝家沟组裸子植物花粉占优势,而八道湾组下部适应湿润气候的蕨类植物孢子含量显著增加,结合有机碳同位素与现代湖泊变化规律,推论该时期气候具有向炎热潮湿变化的趋势。但此前在郝家沟剖面的孢粉研究时间跨度都较大,分辨率相对低。本次研究进行了系统的样品采集和测试分析,获得了高密度的孢粉数据,对古气候和生物灭绝事件进行了分析,同时将该时期孢粉变化与CAMP 活动和野火事件进行了对比,并尝试对潜在的因果联系进行讨论。

1 地质背景

1.1 区域地质概况

准噶尔盆地位于天山北缘(图1)。经历了海西、印支、燕山和喜马拉雅多期构造运动,是发育多期沉积旋回的典型叠合盆地(辜延容,2015)。准噶尔盆地形成于晚二叠世,发育三叠系和下侏罗统地层厚约3 600 m(Carroll et al.,2010;Sha et al.,2015)。在早-中三叠世,统一的准噶尔湖盆形成;到晚三叠世,湖盆扩大,盆地边缘为浅湖相沉积。准噶尔盆地南缘的三叠系以辫状河—辫状河三角洲相的砂砾岩沉积为主(方世虎,2004);下侏罗统八道湾组沉积相以河流相、辫状河三角洲和湖泊相为主(张芮,2016)。

研究区郝家沟剖面位于准噶尔盆地南缘,距新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西南约为50 km(图1b)。其三叠纪—侏罗纪之交的古纬度约为60°N(Sha et al.,2015)(图1a)。郝家沟剖面出露有良好的三叠系和侏罗系(图1c),本次研究层位总厚度约160 m,无明显沉积间断。包括上三叠统郝家沟组上段39~44 层,以及下侏罗统八道湾组下段45~54 层。郝家沟组上段主要发育黄绿、灰绿色砾岩,灰、灰绿色砂岩,灰、深灰色粉砂质泥岩、泥岩、碳质泥岩呈多套旋回,向上碳质泥岩和煤层增多。八道湾组下段主要发育灰白、浅灰绿色砾岩,浅黄绿、灰绿色中粗砂岩与灰绿色细砂岩、粉砂岩,夹灰色泥岩、局部夹薄煤层(邓胜徽等,2010)。

1.2 生物(年代)地层框架

邓胜徽等(2013)曾对郝家沟剖面中郝家沟组和八道湾组中植物化石做过鉴定统计。结果显示,郝家沟组中各含有两个植物组合,分别为下部的Danaeopsis-Cladophlebis ichunensis组合(含有晚三叠世标志分子Danaeopsis)和上部的Hausmannia-Clathropteris minoria组合(含晚三叠世常见的Cycadocarpidiumsp.,Cladophlebis kaoiana等属种)。八道湾组也含有两个植物组合,下部的Clathropteris elegans-Todites princeps组合中含有大量的Todites princeps和Clathropteris elegans等早侏罗世早期分子;上部组合则含有Coniopteris gaojiatianensis和众多早侏罗世常见植物化石。因此邓胜徽等(2013)将TJB 厘定在八道湾组与郝家沟组交界处,即44 层与45 层界线处。

卢远征等(2009)在该剖面所进行的孢粉统计研究发现,郝家沟组中可以识别出两个孢粉组合,八道湾组下部有3 个孢粉组合,自下而上依次为:1)Aratrusporites-Chordasporites-Nonstriate bisaccate, 2)Lycopodiacidites rugulatus-Nonstriate bisaccate,3)Asseretospora-Dictyophyllidites, 4)Densoisporites-Nonstriate, 5)bisaccateCyathidites-Nonstriate bisaccate。郝家沟组的两个组合中都是以无肋纹的双囊花粉和单沟花粉为主,晚三叠世分子常见,如Aratrisporites,Limatulasporites等。而从位于八道湾组底部的第3组开始,蕨类植物孢子迅速占据优势地位,在郝家沟组与八道湾组界线附近(即44 层与45 层界线处)出现了蕨类孢子骤增的现象,并发现了一些侏罗纪常见分子,如Cyathidites和Densoisporites等。因此,TJB 也置于该层位定在了八道湾组与郝家沟组交界处。孢粉学证据表明郝家沟组与八道湾组界线处环境发生了突变,植物类型发生了重大变化,指示气候由温暖湿润向炎热潮湿转变。

黄嫔(2006)依据孢粉鉴定统计的结果提出不同的划分方案,将郝家沟剖面郝家沟组和八道湾组9~90 层划分为5 个孢粉组合,分别为:1)Concavisporites-Dictyophyllidites-Chasmatosporites-Cycadopites(9~20 层 , 晚 三 叠 世 ), 2)Cyathidites-Deltoidospora-Chasmatosporites-Cycadopites(22~23 层 , 早 侏 罗 世 早 期 ) , 3)Cyathidites-Brevilaesuraspora-Chasmatosp orites-Cycadopites-Perinopol-lenites(24~44 层,早侏罗世早期),4)Cyathidites-Osmundacidites-Pinuspollenites-Piceites-Perinopollenites(45~79 层,早侏罗世早期),5)Cyathidites-Contignisporites(90 层,早侏罗世晚期)。最终,其根据所获得孢粉组合数据,并参考《西北地区区域地层表新疆维吾尔自治区分册》(1981)对界线的界定方案和张义杰(2003)的地层分层方案,将TJB 界线放在了22层底。Ashraf et al(.1999,2010)根据孢粉数据,将TJB定在了24层底界。Sha et al(.2015)根据孢粉中的侏罗纪分子Retritriletes austroclavatidits和Retritriletes semimuris,以及三叠纪分子Lutispporites rhaeticus(可与欧洲、北美洲和格陵兰剖面进行对比)和Limbosporitesspp.,将TJB 定在了53 层底。

对奥地利三叠系—侏罗系金钉子剖面碳同位素曲线和菊石首现面的综合对比,在TJB 发现的两次碳同位素负偏可以被定义TJB 界面的菊石Psiloceras spelae首现面所约束(Ruhl et al.,2009,2010)。在丹麦、英国、格陵兰、美国等地的三叠系—侏罗系剖面也都报道了地层记录中两次碳同位素负偏现象(Hesselbo et al.,2002;Thibodeau et al.,2016;Percival et al.,2017;Lindström et al.,2019)。通过全球 TJB 剖面有机碳同位素地层曲线、Hg/TOC、孢粉与郝家沟剖面进行对比,郝家沟剖面的ETE 初步判定在45 层附近;而TJB 位于有机碳同位素地层曲线主要负偏起始的51 层附近(Fang et al.,2021;张新智等,2022)。

2 材料与方法

本文样品采自准噶尔盆地南缘郝家沟剖面39~54 层,共采集284 块样品,采样间距为泥岩、粉砂岩0.2 m,砂岩0.4 m,砾岩0.6~1.0 m。本次研究共选取21 个样品进行孢粉提取,有效样品共16 个,其中郝家沟组6 个,八道湾组10 个,对剖面的16 层实现了全覆盖。所有样品的孢粉提取工作均在中国科学院西北生态环境资源研究院沙漠与沙漠化重点实验室的孢粉学实验室完成,孢粉鉴定统计工作在中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室的显微实验室完成,并在OLYMPUS BX51 显微镜下进行观察和拍照。

孢粉的提取采用盐酸—氢氟酸法,首先称量样品30 g(煤取5 g),将样品碎至颗粒状(约2 mm),并加入石松孢子片(约含27 600 粒石松孢子);其次加盐酸处理3~4 天后用蒸馏水洗至中性,再用氢氟酸进行相同的处理步骤,过筛得到10~150 μm 之间的颗粒,用表面皿通过摇晃吸出悬浮物;最后离心并倒入浓盐酸60 ℃水浴加热,通过再次离心将沉淀物制片进行鉴定统计。每个样品原则上鉴定不少于150 粒孢粉,对于孢粉含量非常低的样品则以统计所加入的石松孢子不少于1 000 粒为标准。本文孢粉鉴定主要参考宋之琛等(2000)所编著的《中国孢粉化石(第二卷):中生代孢粉》。

3 孢粉组合

在16 个样品中共鉴定出84 属256 种及若干未定种。其中蕨类及苔藓植物孢子49 属131 种,裸子植物 35 属 125 种。其中在 39 层(44 属 99 种)、53 层(43 属 96 种)、54 层(45 属99 种)3 个层位孢粉的属种丰富度最为丰富;46 层(10 属 19 种)与 48 层(9 属 17 种)的孢粉种属丰富度最低。在整个剖面上孢粉种属丰富度整体呈现,由下往上先降低后增加的趋势。

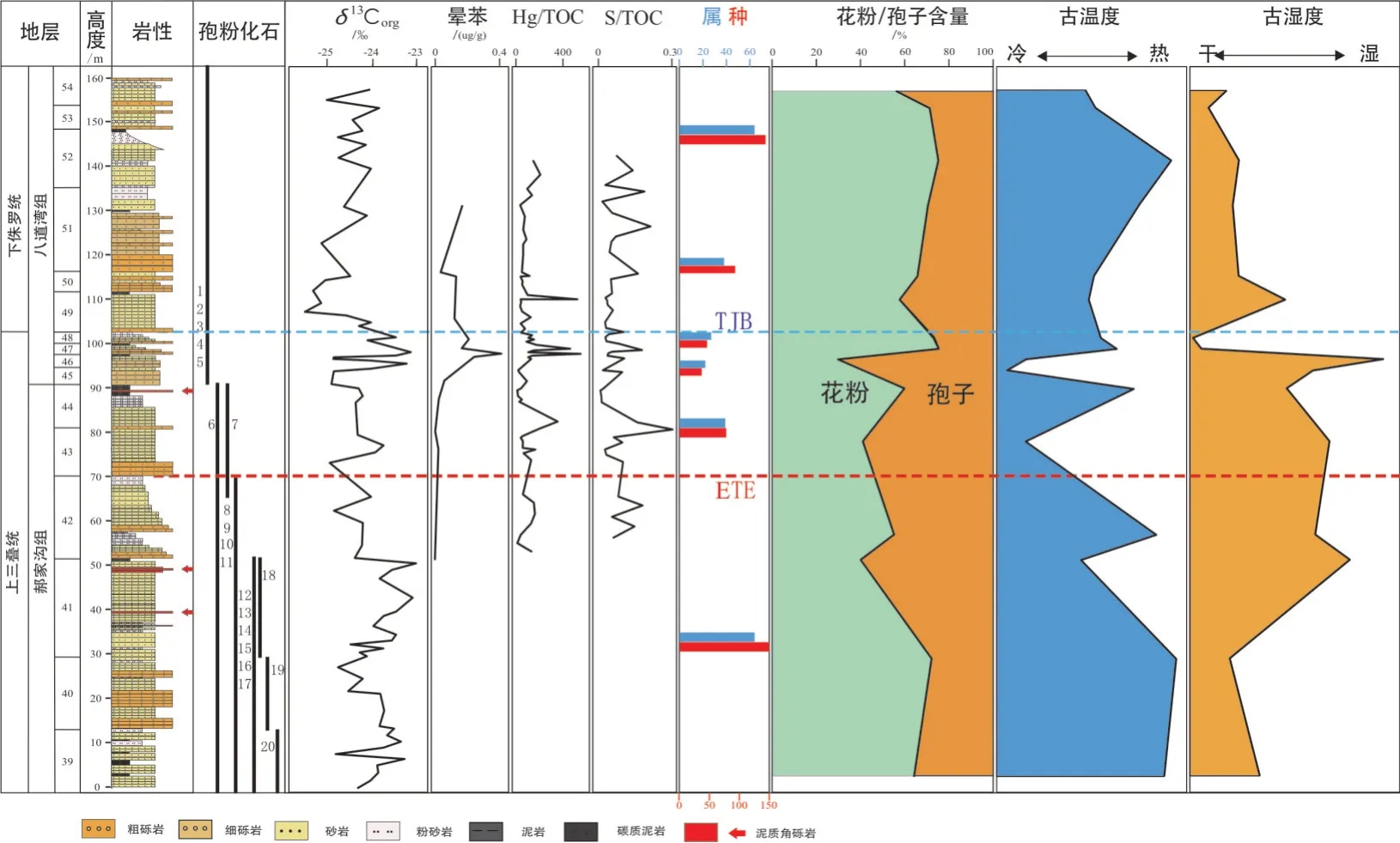

孢子和花粉的相对含量在研究地层中也有明显的变化(图2)。孢子含量在41 层顶至47 层平均含量(51.21%)明显高于其他层位,出现了3个较明显的峰值,最高值达到70.83%(图5),且此时恰为孢粉属种丰富度最低的层位之一(含量最低层位为45 层~48 层)。在43 层~48 层部分裸子植物花粉含量占比迅速下降或灭绝;而蕨类植物孢子占比骤增,Concavisporites(平均含量9.46%)、Laevigatosporites(平均含量5.05%)、Osmundacidites(平均含量1.84%)、Asseretospora(平均含量2.98%)等相对含量迅速上升。

图2 郝家沟剖面孢粉化石百分含量图Fig.2 Percentage of pollen and spores at the Haojiagou section

根据孢粉的相对含量及变化,将其划分为3 个孢粉组合,自下而上依次为:Cycadopites-Deltoidospera组 合( 组 合 1, 39 层 ~42 层 ),Cycadopites-Deltoidospera-Concavisporites-Laevigatosporites组合(组合 2,43 层~48 层),Cycadopites-Concavisporites-Psophosphaera-Deltoidospera组合(组合3,49层~54层)。

3.1 Cycadopites-Deltoidospera(组合1)

本组合产自郝家沟组39 层~42 层,鉴定出孢粉64 属149 种,其中含蕨类及苔藓植物孢子37 属74 种,含裸子植物花粉27 属75 种,为郝家沟剖面孢粉种属最丰富的组合。在本组合中裸子植物花粉平均含量达58.12%(40.47%~72.19%),蕨类及苔藓植物孢子平均含量41.88%(27.81%~59.53%)。本组合除41 层蕨类及苔藓植物孢子含量高于裸子植物花粉外,整体上裸子植物花粉略占优势(图3)。

蕨类植物及苔藓植物孢子以具三缝孢子为主(26.49%~56.19%,平均39.55%),含有32属64种,主要有Deltoidospora(7.28%~21.40%,平均11.79%)、Concavisporites(5.96%~15.69%,平均10.60%)、Cyathidites(0.60%~7.84%,平均4.36%)、Dictyophyllidites(1.32%~7.69%,平均4.11%)、Cyclogranisporites(0.65%~2.65%,平均1.24%)、Biretisporites(0~2.79%,平均1.03%)、Annulispora(0~3.34%,平均1.00%);具单缝孢子较少(1.32%~3.34%,平均2.33%),含有5 属10 种,主要包含Aratrisporites(0~2.01%,平均0.93%)等。

裸子植物花粉以具沟类花粉为主(38.80%~60.48%,平均50.99%),含有10 属42 种,主要包括Cycadopites(36.45%~56.09%,平均 48.32%)、Chasmatosporites(0~3.31%,平均1.58%)等;具囊花粉次之(1.34%~8.50%,平均5.29%),含有13 属27 种,主要有Podocarpidites(0.33%~1.96%,平均1.05%)等;无口器花粉含量较少(0.33%~5.96%,平均1.84%),含有4 属6 种,主要有Psophosphaera(0~4.64%,平均1.16%)等。

本组合所含有的Concavisporites和Dictyophyllidites广泛分布于晚三叠世—早侏罗世的亚洲、欧洲和大洋洲等地(黄嫔等,1993);Cycadopites始现于古生代晚期,在三叠纪后迅速增加,并繁盛于侏罗纪(黄嫔,2006);Chasmatosporites在中生代各地均有分布,所以仅靠这些分子还无法确定本组合的时代(黄嫔等,2000;刘兆生,2003;卢远征等,2005)。然而Lunzisporitessp.、Kraeuselisporites apiculatus、Aratrisporites exiguous、A.wollariensis、A. xiangxiensis、A. minimus、Taeniaesporites hexagonalis、Taeniaesporitesspp.等典型三叠纪分子(刘兆生,2003;卢远征等,2005)的出现是将本组合归于三叠纪的有力证据。而在本组合中也发现了一些其他分子,如中生代和新生代均有分布,但主要分布于侏罗纪的Deltoidospora(黄嫔等,2006);分布于侏罗纪—早白垩世,并在侏罗纪达到繁盛的Cyathidites(刘兆生,2003),这些分子的少量出现都让本组合又有了一些侏罗纪的色彩。综合上述分析,本文认为本组合时代应归于晚三叠世晚期。

3.2 Cycadopites-Deltoidospera-Concavisporites-Laevigatosporites(组合 2)

本组合产自郝家沟组43 层~48 层,鉴定出孢粉45 属103 种,其中含蕨类及苔藓植物孢子26 属52 种,含裸子植物花粉19 属21 种。在本组合中裸子植物花粉平均含量52.72%(29.17%~75.48%),蕨类及苔藓植物孢子平均含量47.28%(24.52%~70.83%)。本组合孢粉含量比例波动频繁,孢子含量最高可达70.83%,而最低却仅有24.52%,然而平均含量明显高于其他组合;具囊花粉在本组合中属种数量及花粉含量均值均小于另外两个组合,甚至在43 层、45 层、46 层和48 层中均未鉴定出具囊花粉;另外具沟花粉的平均含量也明显低于另外两个组合,仅有42.89%(图3,图4)。

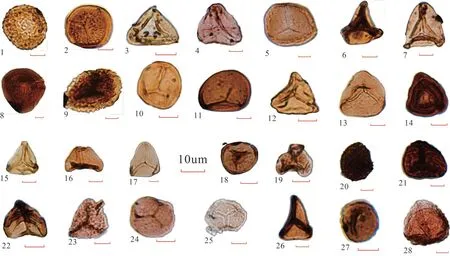

图3 郝家沟剖面郝家沟组与八道湾组代表性孢子Fig.3 Representative spores of the Haojiagou and Badaowan formations at the Haojiagou section

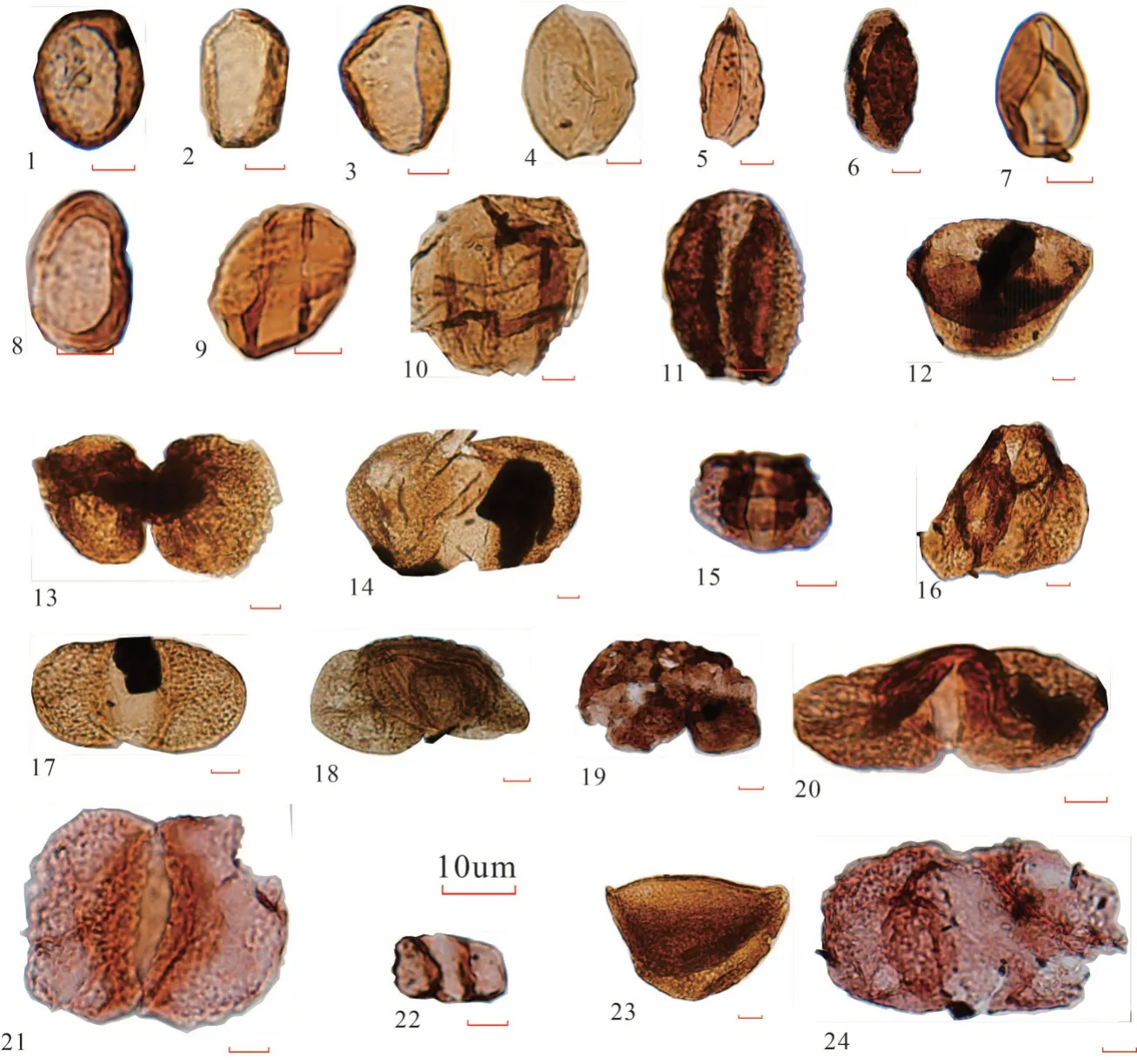

图4 郝家沟剖面郝家沟组与八道湾组代表性花粉Fig.4 Representative pollen of the Haojiagu and Badaowan formations at the Haojiagou section

蕨类植物及苔藓植物孢子以具三缝孢子为主(17.42%~54.67%,平均40.08%),含有22 属 45 种,主要有Deltoidospora(0~18.67%,平均11.79%)、Concavisporites(1.29%~14.89%,平均10.60%)、Asseretospora(0.67%~8.33%,平均2.98%)、Punctatisporites(0~8.33%,平均2.75%)、Sphagnumsporites(0~8.33%,平均2.16%)、Dictyophyllidites(0~4.17%,平均1.94%)、Osmundacidites(0~4.26%,平均1.84%)、Cyathidites(0~4.17%,平均1.83%)、Todisporites(0~8.33%,平均1.50%)、Annulispora(0~2.58%,平均1.12%)、Cyclogranisporites(0~4.26%,平均1.04%)、Leiotriletes(0~4.67%,平均1.00%);具单缝孢子较少(0~16.67%,平均7.20%),含有4属7种,主要包含Laevigatosporites(0~16.67%,平均5.05%)等。

裸子植物花粉以具沟类花粉为主(25.00%~58.33%,平均42.89%),含有7 属32 种,主要包括Cycadopites(25.00%~50.00%,平均37.99%)、Chasmatosporites(0~8.33%,平均3.66%)等;无口器花粉次之(0~14.48%,平均7.34%),含有4属8种,主要有Psophosphaera(0~12.50%,平均2.88%)、Granasporites(0~5.81%,平均1.55%)、Inaperturopollenites(0~4.17%,平均1.48%)、Spheripollenties(0~5.16%,平均1.44%)等;具囊花粉含量较少(0~12.26%,平均2.49%),含有8 属11 种,主要有Quadraeculina(0~8.33%,平均1.39%)、Caytonipollenites(0~7.74%,平均1.29%)等。

本组合中主要分布于三叠纪的分子Punctatisporites(刘兆生,2003;黄嫔,2006)含量较高(0~8.33%,平均2.75%),其中以P.minutus和P.weiyuanensis为主;另外本组合45 层Aratrisporites minimus含量高达2.13%(高于组合1 中所有层位),所以本组合依然归为三叠纪。然而本组合的孢粉种属丰度远低于另外两组合(仅45 属103 种),具囊花粉的变化尤为明显,所占比例低(2.49%)。在组合1 中出现的Podocarpidites中的5 个种在本 组 合 中 仅 余Podocarpidites multicinus一 种 ,P. tricoccus、P. decorus、P. arquatus、P. minisculus均 已 灭 绝 ; 另 外Alisporites rotundus、A. aequalis、Quadraeculina enigmata、Q. limbata等分子也均未在本组合与上覆的组合3 中出现。因此推断本组合可能为晚三叠世末期生物大灭绝时期。

3.3 Cycadopites-Concavisporites-Psophosphaera-Deltoidospera(组合3)

本组合产自八道湾组49~54 层,鉴定出孢粉67 属183 种,其中蕨类及苔藓植物孢子37 属89 种,裸子植物花粉30 属94 种。本组合蕨类及苔藓植物孢子平均含量34.22%(26.19%~43.29%),裸子植物花粉平均含量65.78%(56.71%~73.81%)。本组合裸子植物花粉含量高于蕨类及苔藓植物孢子含量,裸子植物占据了明显优势,且具囊花粉种属相较于另外两组合有明显增加。

蕨类植物及苔藓植物孢子以具三缝孢子为主(22.62%~37.25%,平均29.70%),含有 32 属 74 种,主要有Concavisporites(1.69%~10.00%,平均 5.94%)、Deltoidospora(2.54%~8.47%, 平 均 4.82%) 、Cyathidites(1.01%~8.47%, 平 均 3.95%) 、Dictyophyllidites(0.72%~5.08%, 平 均 2.28%)、Sphagnumsporites(0~5.08%, 平 均2.10%)、Asseretospora(0~5.08%,平均 1.84%)、Cyclogranisporites(0~5.70%,平均1.75%)、Punctatisporites(0~2.50%,平均1.38%)等;具单缝孢子相对较少(1.32%~6.88%,平均4.52%),含有5 属15 种,主要包含Laevigatosporites(0~3.69%,平均1.90%)、Aratrisporites(0~5.08%,平均1.61%)等。

裸子植物花粉以具沟类花粉为主(38.98%~60.71%,平均51.56%),含有10 属47 种,主要包括Cycadopites(33.90%~51.19%,平均 44.15%)、Chasmatosporites(0~7.95%,平均3.44%)、Megamonoporites(0~5.95%,平均1.81%)、Classopollis(0~2.50%,平均1.15%)等;无口器花粉次之(4.71%~15.00%,平均8.65%),含有4 属11 种,主要有Psophosphaera(1.09%~15.00%, 平 均 5.36%)、Inaperturopollenites(0~3.26%, 平 均1.71%)等;具囊花粉较少(2.35%~10.17%,平均5.57%),含有16 属36 种,主要有Quadraeculina(0~9.06%,平均1.90%)等。

广泛分布于世界各地侏罗纪—古近纪的Divisisporitessp.(黄嫔,2006)在本组合中首次出现;分布于侏罗纪及以后的Lycopodiumsporites(黄嫔,2006)中Lycopodiumsporites semimuris、L. austroclavatidites、L. laevigatus、L. pseudoannotinus、Lycopodiumsporitessp.等分子也在本组合中被鉴定出;分布于侏罗纪—白垩纪的Callialasporites turbatus(黄嫔,2006)等分子也出现在了本组合中;繁盛于侏罗纪的Cyathidites(3.95%)、Cycadopites(44.15%)、Classopollis(1.15%)和Quadraeculina(1.90%)含量在本组合中也明显上升,指示本组合已具有了侏罗纪的特点。另外本组合中出现了大量的新属种,可能为三叠纪末生物大灭绝后的迅速恢复阶段,因此本组合时代应归于早侏罗世早期。

4 讨 论

4.1 古气候变化

本文根据钟筱春等(2002)(表1)对孢粉所对应生态环境的划分,将地层中所提取到的孢粉以属为单位寻找其母体植物与现代植物的亲缘关系,然后将这些植物的生态特征及所对应生存环境(尤其是温湿条件)进行划分。最终将不同生态特征的植物进行分类后,进行定量统计,并对三叠纪—侏罗纪之交温度和湿度的相对变化进行古气候重建。

表1 孢粉对应植物生存环境(据钟筱春等,2002)Table 1 Living environments of plants corresponding to spores and pollen(modified from Zhong et al.,2002)

在本研究中,共识别出Cibotiumspora、Klukisporites、Cyathidites、Undulatisporites、Cycadopites、Callialasporites和Podocarpidites共7 属典型热带分子,将其百分含量进行相加,用热带分子总含量进行准噶尔盆地南缘的古气温模拟,得到古气温相对变化曲线。数据指示在39 层~40 层沉积时期古气温一直处于较高水平,而在41 层顶部突然开始剧烈降温,而后古气温持续波浪式地渐次下降,直到45 层~46 层沉积时期下降到最低值。在古气温波动下降过程中,郝家沟剖面共记录到了3 个明显的降温期次,分别位于41 层顶部、43 层、45 层~46 层,其中第三期降温幅度最大、最迅速、持续时间最短,根据前人旋回地层学获得的浮动天文标尺持续了约70 kyr(Sha et al.,2015)。此后古气温在47 层沉积时期迅速回升,并在47 层~52 层总体上处于平缓升温阶段,并在52 层恢复到降温前水平,随后在53 层~54 层略有降低。总体来看,准噶尔盆地南缘在三叠纪—侏罗纪之交41 层顶部至46 层沉积时期为一个波动下降的低温期,随后迅速回升并在后来的一段时期内保持了相对较高温的气候。

将Densoisporites、Calamospora、Cibotiumspora、Dictyophyllidites、Concavisporites、Gleicheniidites、Osmundacidites、Baculatisporites、Klukisporites、Laevigatosporites、Cyathidites、Deltoidospora、Undulatisporites、Podocarpidites和Piceaepollenites共 15 属典型湿生分子,采用与古气温模拟相同的方法进行古湿度模拟,获得古湿度相对变化曲线。数据显示在40 层湿度迅速开始上升,并在41 层顶部至46 层整体处湿度较高水平,且在46 层出现了该剖面中相对湿度的最高峰值;随后湿度急剧下降,在47 层~48 层下降到了最低值并持续了约70 kyr(Sha et al.,2015);湿度下降至最低值以后在49 层出现了短暂而迅速的回升,然而本次湿度增加过程仅持续了约77 kyr(Sha et al.,2015),在50 层又下降到了较低水平,并在此后基本保持了相对稳定的状态,湿度不再出现较大波动,47 层~54 层整体上处于相对干燥的状态。综合来看,郝家沟剖面地层中记录了由晚三叠世相对湿润气候条件向早侏罗世相对干燥气候条件演变的过程。

孢粉对古气候重建结果显示三叠纪—侏罗纪之交准噶尔盆地南缘的气候演变经历了相对湿热—湿冷—干热的变化过程(图5)。另外,根据郝家沟剖面地层中Hg/TOC、S/TOC 和生物标志化合物数据推断CAMP 的剧烈喷发和侵位与野火事件频率升高同期(张新智等,2022),且在当时处于其活动区和直接作用区之外(距离大于4 000 km)的准噶尔盆地南缘也受到了其影响,在42 层底部至51 层上部沉积时期对应着CAMP 活动阶段。值得注意的是,CAMP 活动时期与准噶尔盆地南缘降温及重新升温至较干热气候的过程同期。因此推断准噶尔盆地南缘三叠纪—侏罗纪之交的古气候变化,受到了CAMP 剧烈侵位和喷发造成的全球规模的影响。

图5 郝家沟剖面孢粉与地球化学数据综合对比图(植物化石据邓胜徽等,2013;有机碳同位素地层曲线据Fang et al.,2021;晕苯、Hg/TOC、S/TOC 据张新智等,2022)Fig.5 Comprehensive comparison of palynological and geochemical data of the Haojiagou section(fossils of plants after Deng et al.,2013;δ13Corg after Fang et al.,2021;coronene,Hg/TOC,S/TOC after Zhang et al.,2020)

4.2 生物灭绝与地层界线

前人在该剖面植物化石的研究显示3 个期次的生物灭绝(邓胜徽等,2013),而本次较高密度的孢粉统计数据也在对应层位发现了3 个孢子含量迅速升高现象的层位,分别在41 层顶部至42 层底部、43 层底部和45 层底部。此外,有机碳同位素地层曲线也分别在这3 个层位出现了明显负偏。植物大化石、孢粉及有机碳同位素地层曲线突变的层位恰好与上文中所提到的Hg/TOC、S/TOC 明显升高的层位相吻合。综合植物化石、孢粉及有机碳同位素数据综合分析,推断在准噶尔盆地三叠纪末植被记录到了3 个期次的灭绝。

对3 个孢粉组合所做的种属丰度统计结果显示,组合1 和组合3 孢粉种属丰富度最高,分别为64 属149 种和67 属183 种;组合2 孢粉种属丰度最低,仅有45 属103 种,本组合的植物物种丰度明显低于其他组合。某些孢粉的百分含量变化也指示了生态系统显 著 波 动 的 现 象 ,Megamonoporites、Piceites、Pinuspollenites、Quadraeculina、Taeniaesporites等裸子植物花粉在43 层底至49 层底含量迅速降低或暂时消失,而从49 层底开始含量明显升高;而Asseretospora、Concavisporites、Deltoidospora、Laevigatosporites、Osmundacidites、Punctatisporites等蕨类及苔藓植物花粉在该层位的变化趋势与裸子植物花粉相反,在短时间内百分含量迅速增加,随后又迅速下降。在欧洲也有类似的报道,Schootbrugge et al.(2009)曾对德国三叠系—侏罗系进行孢粉研究,发现在ETE 之上裸子植物花粉相对含量骤降,而蕨类及苔藓植物花粉相对含量迅速上升,直到TJB 裸子植物花粉才重新占据优势,与郝家沟剖面的现象一致。国内学者在对准噶尔盆地(卢远征等,2009)和四川盆地(Li et al.,2020)的研究中也发现了类似的孢粉含量剧烈变化的现象,推测该时期陆地生态系统的波动具有全球性。

另一值得注意的现象是,火灾成因的晕苯含量相对42 层而言在43 层略有增加,而到45 层以上增长速度急剧增加,并达到峰值(0.41×10-6);随后开始下降,但于48 层出现了一个相对较小的次峰(0.21×10-6),此后再无明显的高值(张新智等,2022)。Lindström et al(.2019,2020)曾报道在欧洲多处地层中存在Hg 及Hg/TOC 含量在生物灭绝期间明显升高的现象,且野火频率也有显著上升趋势,该现象与郝家沟剖面十分吻合;海相地层中菊石Choristoceras marshi与Choristoceras crickmayi灭绝层位所对应的碳同位素负偏(Marshi CIE)标志着 ETE 的开始(Lindström et al.,2021),与位于郝家沟剖面43 层底部的首次碳同位素负偏相对应,通过Hg/TOC 曲线可进行辅助对比。综上,孢粉数据结合前人植物大化石、有机碳同位素地层曲线、生物标志化合物和Hg/TOC 全球对比的结果指示ETE 可能在43 层底附近,TJB 在49 层底附近。

5 结 论

(1)综合植物大化石、全球各典型剖面的有机碳同位素地层曲线、孢粉、Hg/TOC和生物标志化合物的对比,厘定了郝家沟剖面ETE 界线位于43 层底部附近,TJB 界线位于49 层底部附近。

(2)通过孢粉数据对准噶尔盆地南缘三叠纪—侏罗纪之交的古气候进行了重建,指示该区域经历了由晚三叠世晚期的湿热变为晚三叠世末期湿冷,再到早侏罗世早期干热的气候变化过程。此过程与CAMP 的剧烈活动同期或准同期,推测两者可能存在成因联系。

(3)根据准噶尔盆地南缘三叠纪—侏罗纪之交的植物化石灭绝记录、孢子含量峰值和有机碳同位素地层曲线负偏,在3 个层位(42 层、43 层和45 层底部)都有同期异常波动,推断在准噶尔盆地三叠纪末陆地植被记录到了3 个期次的灭绝。

(4)在郝家沟剖面ETE 与TJB 之间的地层(尤其45 层之上),蕨类孢子含量显著高于其他层位,该现象与全球其他典型TJB 剖面一致,推测在ETE 与TJB 之间的时段蕨类“脉冲式”繁盛可能具有全球性。

致 谢感谢中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室朱雷、张剑锋、李天天和温顺久对本研究中样品测试与分析给予的帮助与支持,感谢中国科学院西北生态环境资源研究院沙漠与沙漠化重点实验室孢粉学实验室的段引弟对本研究中孢粉提取给予的帮助与支持。