基于CiteSpace的国内科技翻译研究动态知识图谱分析(2000—2020)

梁 红,李浩宇

(哈尔滨工程大学外语系,黑龙江哈尔滨,150001)

一、引言

“科技翻译”指包含了“科学”和“技术”的全部翻译活动[1]。新中国的科技翻译研究最早可追溯至1950年《翻译通讯》创刊并刊发科技翻译相关研究论文。迈入新世纪以来,伴随着国际科技交流的日益频繁,中国科技翻译研究在2000—2020的20年间快速发展,厘清中国科技翻译研究新世纪的发展脉络有助于把握中国翻译研究的整体发展趋势,进而为相关教学、研究和学科建设提供一定参考。运用CiteSpace可视化文献计量分析软件,对国内近20年来科技翻译研究的热点及主要领域和发文研究者进行定量和定性相结合的考察,并通过知识图谱直观准确地呈现研究发展态势。

二、研究设计

(一)数据来源

为确保数据质量与代表性,以中国知网(CNKI)中文期刊数据库北大核心和CSSCI子库为数据来源,将文献发表时间限定在2000至2020年,文献类型限定为研究论文(research article)。检索主题词为“科技翻译”,共计716篇文献,经过人工数据筛选和去重,剔除书评和通知等类型文献,共筛选出525篇文献作为研究样本数据集。

(二)工具和方法

采用可视化文献计量分析软件CiteSpace对样本数据进行科学图谱绘制以分析科技翻译的研究现状与发展态势。CiteSpace是陈超美博士基于Java语言开发的一款信息可视化软件,主要基于共引分析理论(co-citation)和寻径网络算法(path Finder)等,对特定领域文献(集合)进行计量,以探寻出学科领域演化的关键路径及其知识拐点,并通过一系列可视化图谱的绘制来形成对学科演化潜在动力机制的分析和学科发展前沿的探测[2]。

研究主要采用定量统计与质性分析相结合的研究方法,主要应用共现分析和聚类分析两种文献计量方法并绘制可视化知识图谱。共现分析基于数据集文献中的词语共现频次,以分析新世纪国内科技翻译研究热点及其历时发展和研究者发文情况。聚类分析基于文献间的共引关系,将共引关系密切的文献汇集成一个聚类,同时CiteSpace软件可以根据文献的标题、关键词或摘要等提取聚类名称,以分析新世纪国内科技翻译主要研究领域。

三、知识图谱

(一)关键词知识图谱

1.关键词共现图谱

关键词是研究论文核心内容的高度总结概括。如果某一关键词在其所在领域的文献中反复出现,则该关键词所代表的研究课题是该领域的研究热点[3]。基于此,用CiteSpace软件绘制关键词共现图谱以探究近20年间国内科技翻译研究热点。将数据集导入CiteSpace软件,在控制面板上将节点类型(Node Type)设置为关键词(keyword),即应用软件的关键词分析功能,选取时间切片(time slice)为1年,提取每个时间切片词频前50的关键词,将关键词显示阈值(threshold)设置为6,即只显示出现次数大于6的关键词名,经算法统计得出关键词共现图谱(图1)。图1中关键词名字体大小和以关键词名为圆心的彩色半透明圆面积与关键词词频的高低呈现正相关。由关键词共现图谱可知,除却“科技翻译”和“翻译”等上位范畴词,近20年间国内科技翻译研究词频排名前15的高频关键词依次为:科技英语、翻译策略、翻译技巧、翻译方法、科技论文、科技英语翻译、翻译教学、应用翻译、课程设置、翻译理论、应用翻译研究、科技术语和科技术语翻译,以上关键词即为近20年间国内科技翻译的研究热点,但关键词中存在较多因同义词或是上义范畴词导致的重复现象,表征研究存在同质化现象。同时图谱节点间连线密集,网络结构紧凑,表明各研究热点间联系密切。科技论文、科技语篇和科技文体三个关键词共现关系较为紧密,说明近20年间文体学视域下以科技论文为切入点对科技翻译的探讨较多。

图1 2001—2020年国内科技翻译关键词共现图谱

2.关键词时区图谱

为深入探究研究热点的历时演变,用CiteSpace绘制近20年间国内科技翻译研究关键词时区图谱(图2),并基于软件统计结果得出词频大于等于8的15个高频关键词及其首次出现年份表(表1)。

图2 2001—2020年国内科技翻译关键词时区图谱

表1 2001—2020年国内科技翻译研究高频关键词词频和首现年份表

由图2和表1得知:除上位范畴词,2000年国内科技翻译研究热点集中于科技翻译、翻译、科技英语、翻译技巧、翻译方法、科技英语翻译、翻译理论、科技术语以及科技术语翻译。2001年、2002年和2003年,分别出现了翻译教学、科技论文和翻译策略的研究热点。2005年和2006年,分别出现了应用翻译和课程设置的新兴研究热点。应用翻译研究的研究热点出现在2009年,与2006年的应用翻译有一定词义范畴上的同质性。可以看到2006年后国内科技翻译研究无共现频次大于6的新热点产生,虽然学者试图将语用学、系统功能语言学、认知语言学和国外ESP理论等视角引入科技翻译研究中,但热点共现频次不大,相关研究总体关注度较低。

3.关键词聚类图谱

Citespace基于文献间的共引关系将共引关系密切的文献构成一个聚类,并且可以根据文献的标题、关键词或摘要提取聚类名称[4]。聚类分析可以从宏观上将20年间中国科技翻译研究划分为若干主要研究领域,以把握领域发展趋势(图3)。衡量聚类结构合理性的两个重要参数为模块值Q和平均轮廓值S;Q〉0.3表征聚类结构显著,S〉0.5表明聚类结果同质性较高。2001—2020年间国内科技翻译研究关键词聚类结果显示,Q值为0.767 1,S值为0.968 8,聚类结构显著合理。

图3 2001—2020年国内科技翻译关键词聚类图谱

聚类图谱显示2001—2020年国内科技翻译研究关键词网络以关键词为中心共形成了23个主要共被引聚类,聚类规模和研究领域大小呈现正相关,规模前10聚类依次为#0科技翻译、#1翻译、#2科学翻译、#3课程设置、#4翻译策略、#5翻译技巧、#6科技论文、#7译文、#8语料库、#9应用翻译,表明近20年来国内科技翻译形成的主要研究领域为科技翻译、翻译、科学翻译、课程设置、翻译策略、翻译技巧、科技论文、译文、语料库和应用翻译。

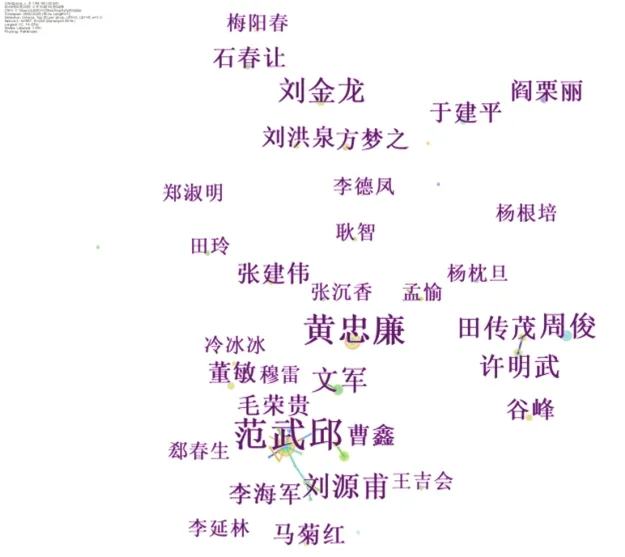

(二)作者知识图谱

对于高产发文作者进行分析有助于分析科技翻译研究整体发展态势。在控制面板上将节点类型设置为作者(author),词频显示阈值设置为3,其余设置不变,经软件算法统计得到发文作者共现知识图谱(图4)。节点字体大小和作者发文量呈现正相关。由知识图谱和软件统计结果可知,2001—2020年国内科技翻译高产研究者为范武邱、黄忠廉、周俊、刘军、刘金龙、刘源甫、田传茂、许明武、方梦之和石春让。节点间连线反映各作者间合作密切度[5]。共现图谱显示在科技翻译领域,湖南省的范武邱和上海市的毛荣贵跨地域合作发文关系较紧密,湖北省的田传茂和许明武以及湖南省的刘源甫和曹鑫两组同地域研究者间合作发文关系较密切。除以上三组研究者外,作者共现图谱中节点间连线较少,图谱总体结构较为零散,表明作者间合作发文不多,尤其是跨学科、跨地域的合作发文较少。

图4 2001—2020年国内科技翻译发文作者共现图谱

四、结果与讨论

(一)研究焦点

新世纪以来,中国科技翻译研究取得了一定的进展,知识图谱分析表明近20年间国内科技翻译研究主要呈现出以下四个研究焦点。

1.科技翻译路径研究

科技翻译路径涉及科技翻译方法、策略和技巧等双语间具体转化途径,较为常见的研究范式为描写研究范式,即通过对科技翻译现象进行描写,对其翻译路径进行经验性的总结分析,或对现有翻译理论或语言学、文学乃至心理学、传播学等其他领域内理论在科技翻译中的适用性进行阐释与例证。近年来,语料库技术的应用为科技翻译研究提供了创新的实证研究视角,研究方法从较单一的定性分析向定量定性相结合转变,为科技翻译提供了全新的翻译路径和新的研究增长点。2019年,张阿林等以当代美国语料库(COCA)为语料标尺,以涉及科技话题的央视双语纪录片《走遍中国》字幕汉英翻译为例,通过量化检索解说词与人物同期声例句中的词汇表达在COCA五大语域的分布特点与使用频率,定性得出科技纪录片字幕汉英翻译在用词选择和地道表达上尚有不足的结论[6]。

2.科技翻译教育研究

科技翻译教育研究是近20年间科技翻译研究的焦点之一,关注度较大的研究视角包括翻译教学和课程设置等。新世纪以来科技发展日新月异,国际科技交流日益频繁,市场对科技翻译人才的需求巨大,国家对科技翻译人才培养格外重视。科技翻译教育主要面向语言专业学生和非语言专业学生两个层次。面向非语言专业学生,以将科技翻译教学引入现有的课程体系研究为主。2005年孟臻等从大学英语教学改革增设实用性课程的视角,探讨了面向非语言专业学生高校科技英语翻译课的课程设置、教学内容和教学方法[7]。2019年张莉等从学生学习需求的视角通过问卷调查进行了非语言专业本科生科技翻译课程设置需求的多维度实证研究,为面向非语言专业学生科技翻译课程设置研究提供了有益参考[8]。对于语言专业学生,面向本科和硕士层次学生的科技翻译能力培养研究均有涉及,其中面向MTI翻译硕士的科技翻译能力培养作为新兴热点关注较多,常见研究路径为国内各院校间和国内与国际上翻译硕士课程设置的对比,这主要是因为翻译硕士于2007年批准设立,相关培养模式尚处于探索阶段。在近20年间的科技翻译研究中,探寻适应国家和社会需求的科技翻译人才培养方案,建立行之有效的科技翻译教育课程体系,编写科技翻译特色课程配套教材已成为重要的研究聚焦点。

3.面向科技翻译的术语研究

术语(term)是表达一定专业知识领域概念的词或词组[9]。科技文本中往往存在着大量的术语用以指称该科技领域的专业概念,术语的翻译是科技翻译特别是大规模科技翻译项目中首要解决的问题,科技术语译名标准化和规范化是科技翻译工作的重要环节。基于此,学界对面向科技翻译的术语研究关注度较大,主要研究视角包括特定领域科技术语翻译策略、方法和技巧,科技术语的规范化和标准化,面向科技翻译的术语管理和科技术语库的建设等。近20年间计算机网络技术的发展促使面向科技翻译的术语实践发生了一定程度的模式转变和领域扩展,进而促进了研究焦点的转移和研究视域的拓展。实践模式转变是指由完全人工到与计算机网络技术紧密结合的信息化实践模式,可以实现术语资源的在线共享和管理,促使信息化术语管理、术语的自动抽取和术语库的建设等相关研究近年来受到关注。实践领域扩展是指由笔译向口译扩展,促使相关研究受到关注。2017年王华树等从译前、译中和译后三个阶段将信息化时代口译术语管理归纳为术语资源收集、术语提取、术语转换、术语搜索、术语维护五个主要活动[10]。

4.科技翻译文体研究

文体学的研究视角是近20年间科技翻译研究的另一特征,研究热点包括科技文体和科技语篇研究等。方梦之教授将科技翻译研究归为应用(文体)翻译下的文类研究之一,从现代文体学的视角为科技翻译提供了创新研究范式[11]。主要研究方法其一为按照文体学研究的一般方法对于科技文体词汇构成、语法结构、时态语态等基本语言结构进行量化统计分析;其二为按照篇章语言学的研究方法通过篇章分析得出科技语言的语法特征和修辞特征如何在科技交际中发挥功能。在文体学视域下,科技语言因基本语言成分的使用频率和比例,以及组合这些语言成分的意图和方式而区别于其他语体;翻译是两种语言的转换,对于科技翻译文体的研究可以指导科技翻译实践活动。

(二)研究展望

知识图谱分析表明近20年间我国科技翻译研究在取得一定进展的同时也暴露出研究增速减缓、同质化研究较多和创新研究较少等问题,为更好地服务于构建中国特色哲学社会科学的时代任务,提出对未来研究的展望。

1.构建科技翻译话语体系

科技翻译话语体系包括三个层面:其一是事实层面,包括科技翻译实践和主体等;其二是观念层面,是对翻译事实的抽象或叙述,即路径和理论;其三是活动层面,指的是一种知识生产过程,在这个过程中作为一种知识的翻译话语和权力相互作用,衍生出生产、传播和消费的不同环节[12]。对于事实层面,不能只关注英汉互译而应拓展科技翻译实践和研究的语种。对于观念层面,总体看来,在研究科技翻译的文章中,翻译技巧、翻译方法、经验总结占了大部分,理论文章比例较小,而原创性的论文更是少见[13]。要提高科技翻译研究理论水平,应加强科技翻译实践的理论总结与升华,并借技术革新推动学科创新发展,从而推动理论创新,提出有主体性、原创性的思想理论。对已形成的研究领域,厘清发展脉络,做好视域划分,逐步向着体系化、纵深化的理论研究发展,以指导科技翻译实践逐步脱离对于经验技巧的依赖,转化为高层次的语际交流活动,力图构建中国特色科技翻译话语体系。在引入新的研究视角时,切忌生搬硬套,而应该从体系化视角出发,减少同质化研究。对于活动层面,科学技术的高速发展为科技翻译提供了新的研究内容的同时也提供了创新的研究方法。展望未来,科技翻译应在技术和需求的驱动下实现学科与技术和需求创新协同发展,从较为泛泛的理论探讨和实践经验总结向理论体系建构和学科建设迈进。

2.拓展科技翻译研究领域

中国科技翻译研究至今已经历70余年的发展,但是2006年后,科技翻译没有较大新兴研究热点涌现。为此应积极开拓研究视野,拓展科技翻译研究领域,进行科技翻译史、科技典籍外译和科技翻译批评等研究。中国历史上明清时期和新文化时期的翻译高潮留下了丰富的科技翻译研究成果;鉴往知来,科技翻译史研究不仅能够钩沉中国本土科技翻译历史发展脉络,而且可以从丰富的历史实践中总结经验教训,为新时代中国科技翻译话语体系建构和创新发展提供历史参照。中国古代科技典籍的外译向世界展现中国古代科技对世界科技发展的贡献,对提升中国国际科技文化话语权有着重要意义。翻译批评是一种沟通翻译活动与社会接受的中介性活动,对于读者接受、社会效果、翻译理论建设、规范翻译活动、指导翻译实践等方面都起到了很大作用[14]。纵观新世纪国内科技翻译研究,科技翻译批评研究数量较少,不利于科技翻译与社会接受的主体间良性互动。展望未来,希望更多学者能够开拓科技翻译研究领域,在科技翻译史、科技典籍外译和科技翻译批评等方面进行深入研究,更好地服务于国家语言战略。

3.开展科技翻译合作研究

科技翻译合作研究不仅指翻译研究者间的合作研究,更指翻译研究者与其他学科学者的跨学科合作。科技翻译具有一定的跨学科性,即译者不仅要具有一定的翻译能力,还要具有一定的所翻译科技领域的知识储备。部分科技翻译工作者科技知识储备不足是制约科技翻译发展的因素之一,故而在未来的科技翻译研究中,应加强合作研究,尤其是跨机构、跨学科的交流合作。因借跨学科能力的驱动,未来可以实现科技翻译研究领域的多学科、多视域、团队和机构的协同发展,更好地回答和解决科技翻译领域的问题,参与到构建中国特色哲学社会科学的时代任务中去。新文科最为显著的特征当属学科之间的交叉与融合[1]。科技翻译研究因其自身跨学科性,可作为高校内部新文科教育改革的切入点,为“大外语”新教学模式的探索构建提供新视角、新思路。

五、结语

运用CiteSpace可视化文献计量软件,本文对2000年至2020年国内科技翻译研究的热点主题及其历时发展、主要研究领域和研究者及其合作进行知识图谱分析。得出近20年间国内科技翻译研究主要聚焦于科技翻译路径研究、科技翻译教育研究、科技术语翻译研究和科技翻译文体研究四个研究焦点的结论。并针对当前我国科技翻译研究增速减缓、重复研究较多和创新研究较少的问题提出建设科技翻译话语体系、拓展科技翻译研究领域和开展科技翻译合作研究三个方面的展望。相信在不远的将来,中国科技翻译研究将会飞速发展,取得更多新成果与新突破。