当代中国年轻人低生育意愿背后的文化机制及其政策意涵

吴 帆 陈 玲

一、引言

自21世纪以来,生育意愿再次进入学者和决策者的研究视域并持续至今,既缘于现代社会个人的生育意愿对生育行为及结果具有更强的预测性,也缘于这一时期许多国家已长期处于低生育率水平,及时破解低生育意愿的形成机制是制定有效生育支持政策的关键。已有研究主要从社会经济、制度、文化和宗教信仰等结构性因素(Lesthaeghe,1983;Muchomba et al.,2020;Vitali et al.,2009),父母经济地位和家庭规模、兄弟姐妹生育数量、家庭亲密度与出生顺序(Axinn et al.,1994;Hendershot,1969 ;Thornton,1980;黄静、李春丽,2022;王晶、杨小科,2017)等家庭因素,以及年龄、受教育水平(Bracher & Santow,1991;Liefbroer,2009)等个体因素层面探讨生育意愿的形成过程,并构建了若干逻辑自洽的解释框架。其中,父母的生育观念及行为既反映了一个国家或地区在一定时期内较为稳定的生育文化,也体现了作为重要社会化场域的家庭对个人的深刻影响,因此常被视为形塑子代生育意愿的重要变量。已有研究普遍认为,生育意愿和行为是代代相传的,父母的生育意愿和行为会传递给子女(Kotte & Ludwig,2011),父母的生育率越高,兄弟姐妹数量越多,子代的生育意愿就越高(Booth & Kee,2009;Murphy & Wang,2001;Thornton,1980),而且通过家庭传递的生育意愿和行为也符合主流社会的行为倾向(Anderton et al.,1987)。进入后人口转变时期,在低生育文化的长期影响下,目睹了父辈拥有较少孩子的子代,则倾向于延续这种意愿和行为(Goldstein et al.,2003)。换言之,当下年轻人的低生育意愿是其在儿童数量不断减少的环境中的社会化结果(Sobotka,2009)。这种存在于父辈与子代之间在生育领域里的逻辑联系被称为“生育文化代际传递假说”(intergenerational transmission of fertility norms)(Booth & Kee,2009)。该假说认为,父母的生育观念及行为与子女的生育意愿之间存在正向关系,理想家庭规模在代际之间也具有较为一致的关联性。中国学者也常以生育文化代际传递假说诠释年轻人生育意愿的形成机制,并将其视为导致“低生育率陷阱”的重要机制之一(王军、王广州,2022;吴帆,2020)。中国具有与西方完全不同的文化情境和制度导向,父母的生育观念及行为对子女生育意愿的影响机制更为复杂。自2013年以来,政府不断放宽限制性政策,从约束到激励的生育政策转变进一步强化了中国情境下生育文化代际传递的复杂性。因此,在中国特殊的政策背景下,父辈的生育观念及行为对子代生育意愿的影响表现出更为多元的影响路径:其一,父母生育子女数越多,子代的生育意愿越强(张超、周国红,2022;许皓玮,2018;于潇、梁嘉宁,2021);其二,父母的生育观念对子代的性别偏好有影响,对生育数量无影响(宋健等,2018);其三,父母和子代之间的生育观念存在双向的影响机制。父代向子代施加压力以维持其在生育场域中的地位,而子代会加以反抗,且一般男性会动用经济资本抗衡,女性会动用身体资本抗衡,进而重塑父代的生育观念(吴帆、冯丽琴,2020)。

虽然“多子多福”的生育文化在中国社会盛行了几千年,但却被实行了30余年的严格的计划生育政策所瓦解。计划生育政策和现代化重新建构了当代中国的低生育文化。年轻人的父母亲身经历了计划生育时代,其生育水平远远低于他们的父母一辈。进入21世纪,在家庭场域对年轻人生育意愿的影响力进一步减弱的情况下,政策环境对年轻人生育意愿的影响越来越深远。有研究指出,育龄人群的理想家庭规模会受到其所处计生政策环境的影响(曹立斌、石智雷,2017),并且政策能够直接提升人们的生育意愿,但不同政策框架的效果有所不同(张书维等,2021),而三孩政策的出台则意味着新生育文化的社会建构进一步得到加强。在此背景下,生育意愿代际传递的家庭场域也发生了根本性的改变。在计划生育政策影响了整整两代人的背景下,以及在现代化快速发展的社会环境中,生育意愿是否仍具有代际传递性?是否存在改变低生育意愿政策介入的可能性?生育支持政策如何介入其中,才能形塑更为友好的政策环境?2022年8月16日,国家卫生健康委等17部门印发的《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》进一步完善了三孩政策的配套支持措施。但是,对于普遍流行的超低生育意愿(平均生育意愿低于更替水平)的当代中国而言,上述问题仍值得政策制定者深入研究和思考。在三孩政策放开的当下,深入解析中国年轻一代低生育意愿的系统研究迫在眉睫。尤其是在新的人口发展阶段,厘清哪些因素对年轻一代的生育意愿具有更实质性的影响,不仅有助于把握驱动生育意愿变化的核心要素,也有利于研判三孩生育支持政策的有效性。为此,本研究重点考察父辈生育率与子代生育意愿的关联,解读年轻人生育意愿影响因素是否存在转向及其政策意涵,以明确哪些具体的生育支持政策对扭转年轻人的低生育意愿更具效果。

二、生育意愿的社会构建和家庭场域

人们的生育意愿和生育行为深受生育文化社会建构和家庭场域的影响。生育意愿的社会建构是指植根于社会经济和文化结构、制度和政策安排的生育意愿社会规范,在中国严格控制生育的计划生育时代,生育意愿的社会建构在本质上就是政策建构。生育意愿的家庭场域是家庭内部的生育文化和生育偏好,这种生育文化和生育偏好具有代际传递性。社会建构是家庭场域的基础,家庭场域是政策建构影响的重要路径。但是,这并不意味着社会建构与家庭场域具有完全一致性。因为生育文化的社会建构对不同家庭或个人的影响存在着差异,并且,生育文化的社会建构和家庭场域对不同个体的生育意愿和生育行为的影响程度也存在着差异。在传统社会,人们的社会化基本上是在家庭场域中完成的,并且因为活动空间和社交范围非常狭小,很少受到外部因素的影响。因此,传统社会的家庭场域与社会建构能够保持高度一致性,并且使家庭场域表现出更强的约束力。一方面,不同于传统社会的结构刚性,现代社会体现为一种弹性结构,个体具有更大的独立性、自主性和自由空间,这意味着社会文化结构的弹性越大,人们的观念及行为差异就越显著。另一方面,年轻人更容易受新文化社会建构的影响,而滞后于新文化社会建构的家庭文化场域对年轻人的影响则会被削弱。基于美国、法国等不同国家的实证研究表明,家庭因素虽然对生育具有正向的影响,但这种关系已经非常微弱(Johnson & Stokes,1976;Murphy & Wang,2001;Beaujouan & Solaz,2019),而教育水平等社会因素对年轻人生育的影响更加明显。相比于小学以下教育程度,受过高中教育且有工作经验的中国台湾育龄女性平均理想子女数下降0.7个(Speare et al.,1973),而高等教育使得女性的生育数量显著下降30%左右(朱州、赵国昌,2022),生育养育成本和文化观念已经成为影响生育水平的重要因素(刘卓、王学义,2021)。Fernndez和Fogli(2006)运用美国综合社会调查(GSS)数据,结果显示,相较于家庭因素,文化因素对育龄妇女生育数量的影响更大。因此,在现代社会和后现代社会,生育文化的社会建构对年轻人生育意愿和生育行为的影响力要大于家庭场域的影响力。

生育意愿的代际传递假说是建立在家庭场域基础之上的,相对忽略生育文化的社会建构对年轻人的直接影响。随着现代化进程的推进和个体主义的盛行,父母价值观对子代的影响力逐渐减弱,而且随着子女的成长,子代也更容易形成独立于父母价值观且契合个人偏好的生育意愿。随着孩子年龄的增长,父代生育行为对子代生育意愿的影响强度可能会下降(Steenhof & Liefbroer,2008),因为个体生命早期形成的生育意愿受原生家庭影响较大,但随后会被生命过程中的重要事件所改变(Udry,1983)。如有学者分别测量了父母生育率对子女18岁和23岁时家庭规模偏好的影响,其中同胞数量每增加1个,18岁时子女的理想子女数增加0.36个,而到23岁时仅增加0.15个(Axinn et al.,1994)。孩子年龄越大就越可能在身体和精神上独立于父母,尤其在他们离开原生家庭之后(Aasve et al.,2002)。

不仅如此,无论是面对生育意愿的社会建构,还是置身于生育意愿的家庭场域,现代社会和后现代社会的年轻人都具有更加独立和自主的理性决策能力。教育水平作为反映一个国家或地区现代化水平的重要指标,对个体生育意愿的影响受到了不少学者的关注。一些研究表明,与受教育程度较低的女性相比,受过高等教育的女性子女数量更少(Rnsen,2004)。一项基于124个国家1997—2010年的跨国面板数据的实证研究发现,女性社会地位与生育率呈现显著的负相关关系(于淼、丁孟宇,2015),教育通过收入-成本、文化-认知两条路径对二孩生育意愿产生负向作用(刘章生等,2018),教育水平对城镇家庭的意愿生育数量具有显著的负向影响(周晓蒙,2018),女性受教育水平对其生育意愿具有更加显著的抑制作用(何秀玲、林丽梅,2021),而且女性受教育水平会通过提高劳动收入、增强个人事业发展偏好和推迟初婚年龄进而抑制生育意愿(王一帆、罗淳,2021)。家庭生活和职业生涯造成的双向时间紧张,意味着那些受过高等教育的女性需要更多努力和精力来处理这种平衡,因此,受过良好教育的女性会比受教育程度较低的女性承担更高的机会成本(Lan,2021)。但也有研究发现,教育水平对生育意愿具有积极影响(Testa et al.,2016)。拥有更多经济、家庭或社会资源的女性更有可能想要第二个孩子(Bao,2017),受过高等教育的女性通常能够获得更好的工作和更高的收入,因而她们认为自己可以克服育儿成本(Tanskanen & Rotkirch,2014)。而对挪威、奥地利、意大利和保加利亚的一项实证研究也发现,受过高等教育的女性比受教育程度较低的同龄人更有可能选择生育数量更多的孩子(Testa,2016)。既有研究存在较大差异的原因可能是,较高的受教育水平往往意味着较高的劳动力市场参与率,而对于那些拥有完善社会福利体制和政策支持的国家和地区,能够有效协助女性更好地平衡工作与家庭。当然,样本的不同或者潜在控制变量的选择差异,也是导致结论不一致的可能原因。但是在中国,家庭支持政策仍处于起步阶段,普遍的双薪家庭导致受教育水平高的女性会更多地面临家庭和职场角色之间的冲突,教育水平与生育意愿之间的关系值得进一步地挖掘。

总之,关于父代生育率对年轻群体生育意愿和行为的影响程度,存在着两种截然不同的观点。一种观点认为,父母对年轻子女生育意愿和行为的影响程度在增加。因为在普遍共享规范缺位的情况下,个体不得不依赖于其个人网络。因此在现代个体主义社会中,父母的价值观和家庭规范可能比过去更有影响力,结果可能会增加代际传递(Steenhof & Liefbroer,2008)。另一种观点认为,父代生育率和子代生育意愿及行为之间的联系在年轻群体中较弱。因为在过去几十年里,个体成就越来越重要,而且由于现代化和个性化的发展,个体自主权增加,父母对子女生活决定的影响力不断下降(Heiland et al.,2008)。基于上述文献回顾,我们进一步建立了本文的分析逻辑,即从生育意愿代际传递的家庭场域与社会构建的视角出发,探讨代际传递与个体教育水平对青年生育意愿和生育行为的影响过程,并进一步解读年轻人生育意愿影响因素变化的政策意涵。

三、数据、样本与方法

数据来源于2019年中国社会状况综合调查(Chinese Social Survey,CSS)。CSS是由中国社会科学院开展的一项双年度长期连续性的纵贯调查,在全国31个省(自治区、直辖市)149个市(县、区)的596个村(居)采用PPS概率抽样展开调查,调查对象为18-69周岁的住户人口,调查内容涵盖家庭、劳动就业、社会价值观、政治参与和志愿服务等多个方面。其中,2019年共访问了11000余个城乡家庭,回收有效问卷10283份。基于本研究的目标,我们将样本限定为生于1985—1999年之间,年龄分布于20-34岁的年轻人。在删除缺失值样本后,共提取满足条件的样本1958人。我们认为这一年龄群体的生育意愿更能代表当下年轻人的生育意愿状况。

样本基本情况如表1所示。本文的核心自变量为父母的生育率,用样本的同胞数量即兄弟姐妹数作为代理变量。CSS(2019)通过询问“除您以外,您还有几个同父同母的亲兄弟姐妹?”来反映,处理为连续变量。样本的兄弟姐妹数平均1.22个,其中分别为0个、1个、2个和3个及以上的比例为28.08%、41.56%、18.48%和11.88%。本文的因变量为年轻人的生育意愿,具体用题项“您认为一个家庭通常有几个孩子最理想?”来测量,选项分别从0个到10个不等,处理为连续变量。样本的平均理想子女数为1.93个,标准差为0.59个,其中理想子女数分别为0个、1个、2个和3个及以上的样本比例为1.69%、12.82%、78.55%和6.94%。可见,两个子女是大多数样本的理想生育规模,这与陈建新和王莉君(2021)关于生育意愿的研究结论较为一致。具体看群体差异,男性样本的平均理想子女数(1.95个)略高于女性(1.91个),农村样本的平均理想子女数(1.97个)高于城镇(1.83个);分年龄组看,30-34岁年龄组平均理想子女数略高(1.94个),其次分别为20-24岁年龄组(1.92个)和25-29岁年龄组(1.92个)。

表1 样本的人口社会学特征(N=1958)

借鉴既有研究,本研究将影响年轻人生育意愿的主要社会和人口统计学变量作为控制变量(尹勤等,2005;李荣彬,2017),具体包括:(1)年龄。样本平均年龄27.39岁,其中20-24岁、25-29岁、30-34岁分别占比30.23%、31.15%和38.62%。(2)性别。样本的男女比例分别为39.63%和60.37%。(3)婚姻状况。在婚状态和不在婚状态的样本分别占比58.17%和41.83%。(4)户籍状况。样本68.90%为农村户籍,31.10%为城镇户籍。(5)个人收入。生育意愿与个体经济状况具有密切关系(潘云华、陈勃,2011),样本的平均年收入为98047.07元。本研究对收入取对数纳入分析。(6)教育程度。女性受教育程度越高,理想子女数越低(Zheng et al.,2016)。样本的受教育程度为小学及以下、中学、大学及以上的占比分别为6.13%、45.51%和48.36%。为便于后续作用机制的分析,本文将教育程度处理为连续变量。

我们将理想子女数(生育意愿)作为因变量,同胞数量(父母生育率)作为自变量,样本的年龄、性别、婚姻状况、户籍、个人收入对数、教育程度作为控制变量。由于理想子女数为连续变量,因此本研究采用最小二乘法(OLS模型)来考察父母生育率与年轻人生育意愿之间的逻辑关联。异方差检验显示模型不存在异方差问题,共线性检验结果显示所有变量VIF值均小于10,模型不存在多重共线性问题。

教育水平是现代化进程在个体层面的重要体现。基于文献回顾,一个人的受教育程度对其生育意愿可能存在明显的负向影响。因此本文在重点考察家庭场域中生育文化代际传递功能的基础上,进一步讨论社会经济因素(教育程度)可能在其中发挥的作用。教育水平的作用机制可能存在两个逻辑链条,分别为中介效应或调节效应。在实证分析部分,我们将分别对这两种效应进行检验,以厘清教育水平在其中具体的作用机制。

四、父代生育率与子代生育意愿关系的实证分析

(一)父代生育率对子代生育意愿的影响

表2显示了父辈生育率与子代生育意愿的一般线性回归分析结果。其中,模型1仅纳入自变量与因变量,模型2在模型1的基础上纳入样本的年龄、性别、婚姻状况、户籍、个人收入对数变量,模型3在模型2的基础上进一步纳入个体教育程度变量,模型4在模型3的基础上加入了同胞数量与教育程度的交互项。结果表明,父母的生育率与子代的生育意愿显著正相关,且在4个统计模型中都表现出较强的稳定性。在控制其他变量的前提下,兄弟姐妹越多的个体,理想子女数越多,且同胞数量每增加1个,理想子女数增加0.086个。但是,回归系数已经显示出父母的生育率对子代生育意愿的影响式微。从社会化理论角度看,较近期出生的人群中父代生育率的代际传递程度较弱,其原因可能是传统规范教导孩子注重纪律和习俗,而如今的社会环境和文化氛围则更注重鼓励孩子追求自己的生活(Arnett,2000),进而削弱了原生家庭中父母的生育观念和子女偏好对年轻人的传递作用。此外,年轻人也会基于一般性的社会规范来形塑个人的生育意愿,而我国实施了30余年的限制性生育政策,也减弱了父母与子代之间在生育意愿方面的正向传递作用。

根据控制变量的检验结果,子代生育意愿具有明显的性别差异,且在不同模型中都保持了稳定性,即相比于女性,男性的理想子女数明显更多。从教育程度来看,教育程度与理想子女数呈现显著负相关关系,这与王一帆和罗淳(2021)的研究结论一致。从样本的经济特征来看,个人收入与理想子女数显著负相关,这可能源于收入提高使得个体更加关注自身生活质量,进而对孩子的质量偏好增强而数量偏好削弱,养育子女的成本上涨而预期效用下降,从而导致对子女的需求下降(潘云华、陈勃,2011)。但是,城乡差异仅在模型2中显著,即相比于城镇户籍,同胞数量可以显著增强农村年轻人的生育意愿。从模型4来看,在模型中纳入同胞数量与教育程度的交互项后,交互项回归系数并不显著,说明教育程度在同胞数量与理想子女数之间的调节效应未得到证实。

表2 父代生育率对子代生育意愿的OLS回归结果

(二)稳健性检验和异质性检验

本研究选择更换变量类型的方式进行稳健性检验。通过将理想子女数再次处理为分类变量,即理想子女数为0个、1个、2个分别赋值为0、1、2,理想子女数为3个及以上赋值为3,分别运用有序Probit模型和有序Logit模型进行回归分析。从表3回归分析结果可以看出,父代生育率对子代生育意愿具有显著正向影响,且这种影响在不同模型中保持了稳定性,再次验证了上述一般线性回归模型的分析结果。

表3 稳健性检验

生育意愿与个人的个体特征和社会经济特征具有较大联系,为了进一步探讨父辈生育率对子代生育意愿影响的内部差异,本研究基于年龄、性别和城乡视角进行异质性分析(见表4、表5)。

表4的结果显示,同胞数量对不同年龄组年轻人生育意愿的正向影响,均具有统计学上的显著意义,但影响程度随着年龄的增大而削弱。与前述文献综述的结论基本一致。个体早期生育意愿的形成更可能受到原生家庭规模的影响,子女既可能通过原生家庭的学习机制自主形成与父母相近的生育观念,也可能由于父母生育态度的持续表达而被动内化父母的生育偏好。然而,这一时期个体的生育意愿并不稳定,而是会随着年龄的增长以及更加深入地融入复杂且真实的社会生活得以改变。年轻人就业、组建家庭以及拥有第一个孩子,甚至因婚姻失败和单独抚育子女等生命历程中生活事件的发生及其所带来的社会阅历的累积,会进一步塑造子女较为独立的生育价值观,因而受原生家庭生育规范的影响程度就会越来越弱。

表4 年龄差异下父代生育率对子代生育意愿的影响

表5的结果显示,在性别差异方面,同胞数量对不同性别的个体理想子女数均具有显著正向影响,但对男性生育意愿的影响程度大于女性。究其原因,同胞数量越多的男性,在兄弟姐妹众多的环境中成长,体验过较多兄弟姐妹带来的陪伴、支持等心理福利,更倾向于延续这种家庭模式。但对于年轻女性而言,由于劳动力市场参与率较高,生育需要承担更多的身体、经济和时间成本等,因而削弱了兄弟姐妹较多的成长环境可能对其生育意愿的正向影响。同时,由于传统“男主外,女主内”的性别分工模式和家庭规范的影响,在多数家庭中女性往往承担着更重的家庭照料和儿童抚育责任,这也进一步导致女性面临着相较于男性更为严峻的亲职身份和职场角色的冲突。在城乡差异上,同胞数量对城乡年轻人生育意愿均具有显著的正向影响,但相比城镇年轻人,同胞数量对农村年轻人的影响程度更大。其原因可能是相比于农村年轻人,城镇年轻人面临着住房、生活消费等更大的经济压力,生育的显性成本和隐性成本也更高。

表5 性别和城乡差异下父代生育率对子代生育意愿的影响

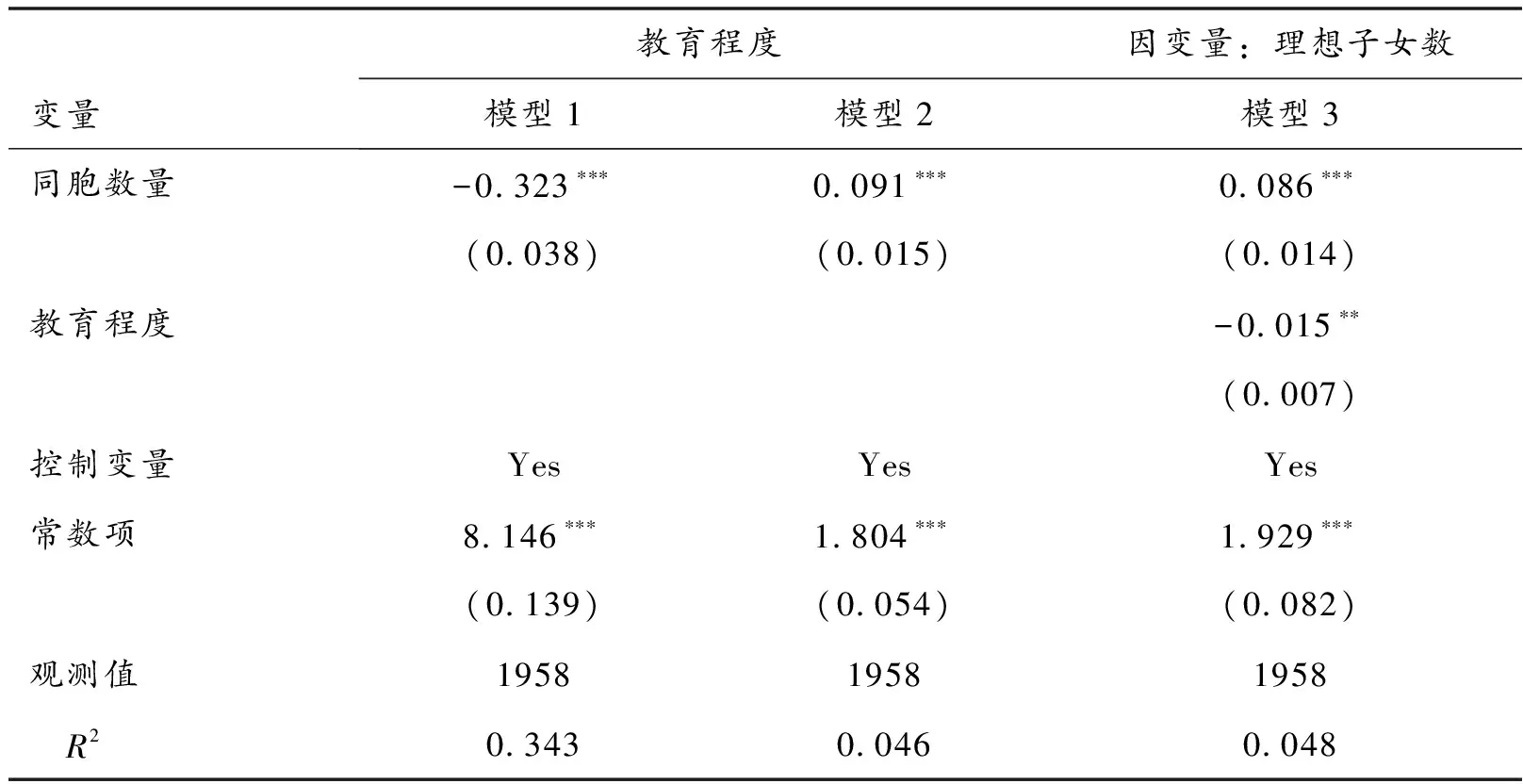

(三)机制分析:受教育水平的中介效应

我们分别对受教育水平可能产生的中介效应或调节效应进行检验,结果显示,受教育水平在父代生育率和子代生育意愿之间的调节效应不成立(见表2)。因而,研究采用逐步检验回归系数法进行中介效应检验(见表6)。由于逐步回归系数法可能存在抑制或遮掩效应,影响因变量和自变量之间的整体关系,因此研究再进一步运用Bootstrap方法展开中介效应检验。

表6 教育程度的中介效应检验

根据表6中模型1和模型2的结果可知,自变量对中介变量和因变量的影响显著。模型3在同时纳入自变量、因变量和中介变量后,中介变量的系数显著,可以认为存在部分中介效应。进一步运用Bootstrap方法进行中介效应检验,抽样次数为500次,结果显示间接效应的置信区间为[0.0591,0.1138],不包括0,可以进一步证明教育程度在同胞数量与理想子女数之间发挥了中介作用。从具体结果看,模型1中的自变量同胞数量与作为中介变量的教育程度呈显著负相关,表明同胞数量多会降低个体的受教育程度;反之,即个体同胞数量越少,受教育程度更高的可能性越大。这一结论与张月云和谢宇(2015)的研究发现一致,一个人的兄弟姐妹数与其受教育成就之间呈现负相关关系。在模型3中,控制了自变量的影响之后,中介变量(教育程度)对因变量(理想子女数)的影响依旧显著,表明由同胞数量减少所带来的受教育程度增加会进一步降低个体的生育意愿,教育程度在父代生育率与子代生育意愿的影响渠道中起到部分中介作用。一方面,在家庭资源有限的约束下,同胞数量更少的家庭,资源更为集中,子女获得更高教育水平的概率更大。而更高的教育水平往往意味着更高社会经济地位的获得和更加多元开放价值观念的形成,因此个体对少育、甚至不育的接受程度也更高,进而可能降低对生育子女数量的期待。另一方面,受教育程度高的个体,生育养育孩子的时间成本和机会成本往往也更高,因而可能更倾向于拥有数量更少的子女。可见,在家庭生育文化对个体生育意愿的影响结果中,社会文化和社会规范的建构作用也不容忽视。

五、进一步的讨论:生育意愿主要影响因素转向的政策意涵

本研究结果显示,在中国,父代生育率对年轻人生育意愿和行为的正向影响已成微弱之势,其中一个重要原因是教育稀释了父代生育率与子代生育意愿之间的联系。这与一些研究的结论相一致,如Beaujouan 和 Solaz(2019)基于法国1922—1966年出生队列的实证分析,验证了0.12-0.15的父代生育率与子代生育率微弱但显著的正相关性,且无论是否控制社会经济因素,各出生队列(1922—1966年出生队列)都观察到代际传递程度的弱化,表明原生家庭规模对生育行为的选择已逐渐失去显性或隐性的影响。在家庭场域对年轻人生育意愿的作用力大为减弱的情况下,支持生育的社会建构可能是提升年轻人生育意愿和生育水平的主要途径。

三孩政策的出台意味着中国政府开始破除计划生育时代的社会建构,启动了新生育文化的社会建构。这场社会建构能否扭转目前的超低生育意愿局面,在很大程度上取决于生育支持政策的丰度和力度。目前已出台的措施主要涉及两个方面:一是为个人和家庭提供了更为慷慨的时间支持,涵盖延长产假、陪产假,设立育儿假,等等;二是有些地方加大了发放津贴和生育补贴的力度。这些政策不仅有利于缓解和减轻家庭的生育与养育责任,也能够助推整个社会性别友好文化的构建。但是,政策设计应该充分考虑两个现实:其一,家庭场域的生育意愿代际传递效应的弱化;其二,社会建构对年轻人生育意愿具有越来越强的影响力。而且,单一延长产假进一步强化了女性的母职角色,在女性受教育程度增加、劳动参与率比较高的情况下,产假政策的效果可能会比较有限。因为产假时间越长,越有可能引发女性在劳动力市场的劣势积累,形成相应的母职惩罚,进而降低职业女性的生育意愿。因此,生育支持政策应该在以下三个方面进一步拓展:第一,在经济支持政策方面,应该从生育的现金补贴拓展到就业支持和保障收入的稳定性,尤其在疫情常态化的背景下,经济支持更应该考虑年轻人面临的经济压力;第二,在时间支持政策上,应从产假和父母假拓展到鼓励父亲分担抚幼责任,为双薪家庭尤其是女性提供更具弹性的工作制度安排;第三,在育儿-工作平衡政策上,进一步丰富包括托育服务、工作场所的母亲哺乳时间和空间安排、喘息服务、接送服务等在内的多样化和高质量公共服务产品。此外,目前生育支持政策主要指向积极的生育文化,这是对以往限制性生育政策的颠覆,需要一定的时间让大众接受新生育文化的社会构建。而且,政策设计者应注意缓解因生育与养育压力导致年轻人形成的生育焦虑,这种群体焦虑极易营造出一种负面的生育文化氛围。

本文存在不足之处,由于生育意愿的变化存在一些复杂且不可观测的影响因素,进而会导致模型R平方值较小(伍德里奇,2015)。但是,由于R平方值只影响模型的精确度,而不影响正确性(周治富、郭梅亮,2011),故模型的研究结果仍具有一定的参考价值。本文的贡献则是探讨了年轻人生育意愿影响因素的转向,并进一步明确了生育支持政策的作用方向及核心内容。