公众感知如何影响人脸识别技术使用的意愿与行为?

——基于使用情境的有调节中介模型

孙 宇 罗玮琳 张 绰

一、问题的提出

随着以人工智能、物联网等为代表的新一代信息通信技术的普及应用,人脸识别技术已成为最为常见的生物识别方法之一(Adjabi et al.,2020;郭跃等,2021),在越来越多的场景中得到广泛应用。人脸识别技术的推广程度越高,应用人脸识别技术而引发的隐私安全等相关问题便越突出,这加剧了公众的隐私担忧(闫立、吴何奇,2020;刘佳明,2021;Noorden,2020;Roussi & Noorden,2020),阻碍了技术的进一步推广应用。在此背景下,深入探讨影响公众人脸识别技术行为意愿与使用行为的相关因素具有重要意义。

行为意愿与使用行为研究是行为公共管理领域探究公众体验的重要内容之一(李晓倩,2018;张书维、李纾,2018;代涛涛、陈志霞,2019)。现有研究已经开始关注人脸识别技术的公众意愿与行为规律,基于风险感知变量及感知有用性、感知易用性等价值感知变量,探究其对于行为意愿与使用行为的影响(Kostka et al.,2021;Steinacker et al.,2020;马云姣,2019;郭巧敏,2020),并在理性行为理论的基础上,进一步揭示行为意愿对于使用行为的影响机理(张庆杰、龚涵适,2018;孙赫等,2019)。然而,已有成果依然简化了公众对于技术感知因素复杂性的考量(钟陈等,2019),也尚未探究不同使用情境下公众行为的差异。Lai和Rau(2021)通过建立人脸识别技术使用情境的公众感知模型,提出公众对于人脸识别技术的感知差异可以反映出不同场景下滥用人脸识别技术的可能性,并显著影响技术的开发、部署和推广。可见,探讨技术使用情境对于公众行为意愿与使用行为的影响效果与触发机理,并比较不同场景的差异,不仅可以拓展理性行为理论并检验其在人脸识别技术应用领域的适用性,为技术的场景化治理的观点提供微观视角的理论基础,而且在行为公共管理视角下对于理解微观个体在争议性公共议题中的行为意愿与使用行为规律具有启示意义。

国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会于2020年3月6日发布了国家标准《信息安全技术 个人信息安全规范》(GB/T 35273-2020),尽管其在是否以及何时共享个人信息方面更加强调个人意愿,但在收集某些生物特征信息方面,尤其是使用智能或交互式设备作为信息采集工具时,仍然很难获得明确的许可(Lai,2020)。2021年7月27日发布的《最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》指出,处理个人信息时应征得自然人或其监护人的单独同意。这里,我们将单独同意授权定义为实际授权,以“刷脸支付”为代表,用户每次使用该功能时均需点击验证信息以授权,才能使用人脸信息。与此不同的是名义授权,以“刷脸进出”为代表,公众出于某些法定原因或行政要求被采集人脸信息后,该信息可能在多个进出场景中被重复使用,这种一次概括授权即名义授权。实践中,“刷脸支付”和“刷脸进出”恰恰是应用最广泛的场景。《2021人脸识别行业白皮书》数据显示,目前国内人脸识别行业应用的主要场景为金融(如无人零售)与安防(如门禁闸机),二者市场占比之和超过80%。

因此,本研究在理性行为理论的基础上进行拓展,针对实际授权和名义授权两种使用情境,构建出一个以使用情境为调节变量的有调节中介模型,通过实证检验比较人脸识别技术在不同使用情境下如何影响公众的行为意愿与使用行为的关系,以期揭示技术使用情境对于公众行为意愿与使用行为的影响机理,进而为技术的场景化治理观点提供微观视角的实证支持。具体来说,研究旨在回答行为意愿在感知与使用行为之间能否发挥中介效应?使用情境能否调节行为意愿与使用行为之间的关系?不同使用情境下风险感知、价值感知、行为意愿与使用行为有何显著差异?本文有五个部分,本部分提出研究问题;接下来的第二部分围绕理性行为理论、风险感知与价值感知以及使用情境综述文献并提出研究假设;第三部分陈述研究变量与测量、调查方法与程序,以及信效度检验与同源误差检验结果;第四部分是实证检验的数据结果;第五部分对理性行为理论模型的拓展进行反思,对人脸识别技术场景化治理展开讨论,并归纳研究创新与不足。

二、文献回顾与假设提出

(一)理性行为理论

由Fishbein与Ajzen(1975)提出的理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)是计划行为理论、技术接受模型等理论思想的起点,被广泛用于解释微观个体的观念与行为规律(果佳等,2021)。他们认为,个体所做出的某些特定行为受到了行为意愿的影响,并指出态度和主观规范共同影响行为意愿。但是,理性行为理论忽略了个体差异和所处情境对个体行为的影响(张一涵、袁勤俭,2018)。为了避免其局限性,学者们对理性行为理论不断进行优化。

一是在理性行为理论的基础上加入新的自变量,拓展理性行为理论的适用性。例如,Ajzen(1991)提出计划行为理论(Theory of Planned Behavior,TPB),在态度和主观规范的基础上加入感知行为控制这一自变量,认为感知行为控制会对行为意愿与使用行为造成直接影响。

二是针对信息通信技术领域,对理性行为理论模型的自变量进行删改。例如,Davis等(1989)提出技术接受模型(Technology Acceptance Model,TAM),舍弃了理性行为理论中的主观规范变量,将感知有用性与感知易用性作为影响态度的前置变量,二者通过态度影响行为意愿,间接影响使用行为,其本质为一个链式中介模型。此后,Davis和Venkatesh(1996)又提出,态度只是使用者对于技术的喜好,不能作为中介变量完整传递感知有用性和感知易用性对于行为意愿的影响,因此他们删除了原始模型中的态度变量,构建了以感知有用性和感知易用性为自变量,以行为意愿为中介变量,以使用行为为因变量的TAM修正模型。

三是结合其他理论,对删改后的理性行为理论模型再次进行改造,并引入新的自变量。例如,Venkatesh等(2003)在理性行为理论的基础上,结合创新扩散理论(Innovation Diffusion Theory,IDT)、社会认知理论(Social Cognitive Theory,SCT)等理论,提出了技术采纳与利用整合理论(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology,UTAUT),该中介效应模型将影响意愿和行为的自变量归结于绩效期望、付出期望、社会影响和便利条件;Featherman和Pavlou(2003)结合风险感知理论,论证了风险感知通过行为意愿的中介作用间接负向影响使用行为。

综上所述,基于理性行为理论构建的以行为意愿为中介变量,以使用行为为因变量的中介效应模型得到普遍认同。因此,提出如下假设。

H1:行为意愿对使用行为有显著的正向影响。

(二)风险感知与价值感知

在理性行为理论的拓展研究中,风险感知与价值感知对于行为意愿与使用行为的影响得到积极探讨。在理性行为理论的基础上,孙赫等(2019)构建了“风险感知-价值感知”双准则行为模型,初步验证了风险感知和价值感知通过影响行为意愿间接影响使用行为。但聚焦人脸识别技术,仍需要进一步明确风险感知与价值感知的内涵和维度。

在风险感知方面,隐私风险感知与误差风险感知得到学者们的普遍重视。隐私风险感知即用户对其隐私遭受侵害的可能性和严重性的主观预期。在人脸识别技术应用领域,用户可能实际授权主动提供人脸信息,也可能名义授权被人脸识别系统直接使用信息,因此隐私问题成为当前研究关注的焦点和重点,呈现出隐私信息化和信息隐私化的新特征(王俊秀,2020)。郭巧敏(2020)将隐私关注(privacy concern)作为主要变量,证明了隐私关注对行为意愿的影响。误差风险感知是指对于人脸识别设备错误识别的担忧。支撑人脸识别技术的深度学习算法高度依赖于数据集的质量,且算法模型存在可靠性问题,尤其是在人脸有遮挡或装饰、光线昏暗、两张人脸高度相似等情况下,对于人脸数据的抓取、分析和识别等过程存在局限性,存在错判、误判风险(胡晓萌、李伦,2021)。

已有研究在对风险感知与使用行为之间的关系进行测量时,往往基于行为意愿的中介作用进行描述,没有探究风险感知对使用行为的直接效应。事实上,隐私风险与误差风险的存在,使得人脸识别技术的使用者在决定是否使用时会对这些潜在风险进行比较。因此,提出如下假设。

H2:风险感知对行为意愿有显著的负向影响。

H3:风险感知对使用行为有显著的负向影响。

H4:风险感知通过影响行为意愿对使用行为产生显著的负向影响。

在价值感知方面,Gupta和Kim(2007)提出价值感知模型,认为感知利得和感知利失共同影响行为意愿。张庆杰与龚涵适(2018)证明了感知有用性和感知易用性对行为意愿产生直接影响,用户是否使用这一技术,往往取决于该技术是否有用以及是否好用(马云娇,2019)。因此,基于理性行为理论的相关拓展模型,将价值感知设定为感知有用性与感知易用性两个维度,其中感知有用性是指用户使用人脸识别技术或系统获得好处的期望,感知易用性是指用户感知人脸识别技术或系统容易使用的程度。

已有研究对于价值感知与使用行为之间关系的测量,也是更多基于行为意愿的中介作用进行描述,缺少对于直接效应的阐释。感知有用性和感知易用性的存在,使人脸识别技术的使用者在决定是否使用该技术时会对这些因素进行权衡。因此,提出如下假设。

H5:价值感知对行为意愿有显著的正向影响。

H6:价值感知对使用行为有显著的正向影响。

H7:价值感知通过影响行为意愿对使用行为产生显著的正向影响。

(三)使用情境

作为场景(scenario)的学术表达,使用情境(use context)最早出现于消费者行为领域,用于研究购买行为,Heijden(2005)将使用情境定义为用户使用信息系统的社会背景。在理性行为理论的拓展研究中,使用情境大多作为影响行为意愿的自变量被提出。例如,Wang和Li(2012)使用实证分析方法研究用户对移动支付的行为意愿时发现,通过影响感知易用性和感知有用性,使用情境间接影响着行为意愿。在张庆杰与龚涵适(2018)的研究中也证明了这一观点。但是,上述研究均将使用情境作为连续变量处理,且仅将支付场景纳入考察,对于使用情境变量的测量聚焦于一些特殊情形,比如由于遇到意料之外的支付需要而刷脸,由于人工窗口结算需要排队而刷脸,由于无其他可选支付方式而刷脸,等等(Mallat et al.,2009)。

事实上,使用情境具有更为丰富的内涵。在Lai和Rau(2021)建立的人脸识别技术使用情境的公众感知模型中,使用情境被作为分类变量予以探讨,学者们具体细分了公共场所中的身份认证、监控、医疗健康领域等九类情境。在于春玲等人(2019)有关绿色产品购买意向的研究中,使用情境被划分为公开情境和私密情境,使用情境作为调节变量的可行性得到充分验证。但在人脸识别技术应用场景的相关研究中,对于使用情境的区分标准则并不统一。正如第一部分所界定的那样,依据法理和实践,本文提出,人脸信息使用的单独同意授权即实际授权,其典型代表是刷脸支付场景(金融);人脸信息使用的一次概括授权即名义授权,其典型代表是刷脸进出场景(安防)。因此,提出如下假设。

H8:刷脸支付场景中,行为意愿对使用行为有显著的正向影响。

H9:刷脸进出场景中,行为意愿对使用行为有显著的正向影响。

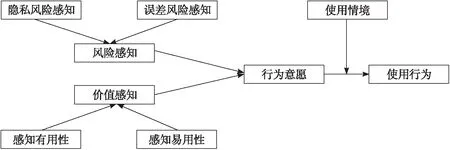

基于上述理论基础,构建有调节的中介模型,其中风险感知与价值感知为自变量,使用行为为因变量,行为意愿为中介变量,使用情境为调节变量。研究模型见图1。

图1 研究模型

三、研究设计

(一)研究变量与测量工具

研究采用成熟量表对行为意愿进行测量,风险感知、价值感知与使用行为的测量在借鉴文献基础上自编完成。所有潜变量均采用Likert式五点记分,“1”为“非常不符合”,“5”为“非常符合”。

在行为意愿方面的测量借鉴了马云姣(2019)和孙赫等人(2019)的研究量表。风险感知方面,隐私风险感知借鉴了APCO模型(臧国全等,2021)与信息隐私关注CFIP量表(张玥、朱庆华,2014),误差风险感知的测量题项结合文献综述提出,包括对自己的人脸信息被判断成他人的担忧和对他人的人脸信息误被判成自己的担忧。价值感知量表则借鉴了Davis等(1989)的研究,包括感知有用性和感知易用性两个维度。

对于使用行为的测量包括是否使用及使用频率。先基于是否使用筛选问卷样本,再将在该场景下使用刷脸的频率评价转化为五分制,按照“几乎不使用=1,很少使用=2,一般=3,较多使用=4,几乎每次使用=5”进行赋值,以使用频率作为单一变量测量使用行为。研究变量及测量题项见表1。

表1 研究变量与测量题项

(二)调查方法与程序

研究通过分析我国的网民结构,以及刷脸支付用户群体的年龄和行为特征等确定研究的样本对象。中国互联网络信息中心(CNNIC)第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年12月,我国网民规模达10.32亿,其中,20-29岁的网民占比为17.3%,学生群体在职业结构中占比最多。艾媒咨询发布的《2019年中国刷脸支付技术应用社会价值专题研究报告》显示,“刷脸支付”用户群体画像的年龄分布以20-29岁的青年群体为主,占比为62.61%,这类群体更容易接受新鲜事物,具有重要的商业价值。20-29岁的青年群体作为当前人脸识别技术应用的主要群体,其行为特征将对政府在该领域的政策制定产生重要影响。因此,将在校大学生作为研究对象具有代表性,特别是在疫情防控常态化的背景下,大学生接触新技术频繁、应用体验深刻。

采用便利取样方法进行在校大学生问卷调查。预调查于2020年11月8日至20日在线上进行,回收有效样本342份,对问卷信效度进行初步检验,基于检验结果对行为意愿、价值感知和风险感知的部分题项进行删除或修改,最终确定为表1所示的题项。预调查结果显示,针对未使用过刷脸功能的用户而言,无法有效回答对于风险感知或价值感知方面的题项,因此正式调查将行为意愿的测量顺序调整至价值感知与风险感知之前,如果没有用过刷脸功能,那么不再对感知进行测量。

正式调查于2021年2月22日至3月5日在线上进行,收集原始问卷671份,删除问卷中两道干扰题任意一道答错的问卷,及非在校大学生样本,得到有效问卷512份,问卷有效率为76.3%,问卷题项数量与有效样本量的比例约为1:10。调查对象主要为来自北京师范大学、中国人民大学、清华大学、北京大学、南京航空航天大学等高校的在校大学生。由于在刷脸支付与刷脸进出校园两类场景中,刷脸功能都并非必选项,支付可以用扫码代替,进出可以用刷校园卡代替,因此所有被试都分别针对两类场景被询问是否使用了刷脸功能,两类场景下各个变量的题项内容与数量基本一致。以使用行为的测量题项为例,在两类场景中分别以“在校园内支付宝自助售货机进行支付时使用刷脸功能的频率”和“在出入校门或宿舍楼时使用刷脸功能的频率”作为题项表述,其本质均为对于使用频率的测量。

在正式调查的512份有效问卷样本中,使用过刷脸支付的有255份,使用过刷脸进出的有468份。由于研究分别基于两个场景对同样的观测变量进行了测量,后续对723份使用过人脸识别功能的样本进行定量分析。数据分析采用SPSS 26.0和AMOS 21.0软件工具进行,包括信效度检验、描述性统计、相关性分析、有调节的中介模型检验和差异性检验等。

(三)信效度检验与同源误差检验

研究所建构的潜在模型量表信度良好,克隆巴赫系数(Cronbach’s Alpha)均达到0.70以上;对255份刷脸支付场景数据进行探索性因子分析,468份刷脸进出场景数据进行验证性因子分析,结果均显示量表具有良好的结构效度。样本结构中的性别、学历、户籍等控制变量与研究模型的各变量间没有显著相关关系,可以进行有调节的中介模型检验。

为了减少同源误差,在问卷指导语部分注明了问卷为匿名填写,保证调查结果仅供学术研究使用,个人信息将严格保密,以便于被试能够诚实、放心作答。利用Harman单因素检验方法来验证各变量之间的同源误差程度。结果表明,单一因素只能解释24.715%的方差,低于Harrison等人(1996)所推荐的40%的判断标准,不存在严重的同源误差,样本数据有效。

四、数据分析结果

(一)描述性统计与相关分析

研究采用Pearson相关分析验证了各变量间均值、标准差以及相关系数。表2显示:(1)风险感知与行为意愿负相关(r=-0.221,p<0.001),与使用行为负相关(r=-0.183,p<0.001)。(2)价值感知与行为意愿正相关(r=0.635,p<0.001),与使用行为负相关(r=-0.160,p<0.001)。(3)行为意愿与使用行为之间无显著相关关系。假设2、假设3、假设5得到初步验证。

行为意愿与使用行为之间的不相关,对理性行为理论的基础假设提出了挑战,需要进一步在整体模型的视角下检验调节效应,以明确该假设是否能够成立。

表2 描述性统计结果和变量间的Pearson相关分析(n=723)

(二)有调节的中介效应检验

为验证有调节的中介效应,通过Hayes(2013)编制的PROCESS宏程序中的模型14进行有调节的中介模型分析和Bootstrap检验。表3显示,使用情境在行为意愿与使用行为之间发挥调节效应,其置信区间为[0.30,0.63];在刷脸支付场景中,行为意愿在风险感知与使用行为之间发挥完全中介作用,其直接效应置信区间为[-0.11,0.07],在价值感知与使用行为之间发挥完全中介作用,其直接效应置信区间为[-0.19,0.06];在刷脸进出场景中,行为意愿的中介效应不显著。由此,假设1得到部分验证,假设4、假设7、假设8得到验证,有调节的中介模型成立。

表3 被调节的中介效应检验结果

(三)调节效应检验

为了更直观地体现使用情境在行为意愿和使用行为之间的调节作用,根据Aiken和West(1991)的建议和方法,对行为意愿与使用情境构建交互项后进行回归分析,绘制如图2所示的调节效应图。在刷脸支付场景中,行为意愿对使用行为具有显著的正向影响;在刷脸进出场景中,行为意愿对使用行为影响不显著。两类场景之间的差异比较及其成因有待进一步剖析。

图2 使用情境的调节效应

(四)差异性检验

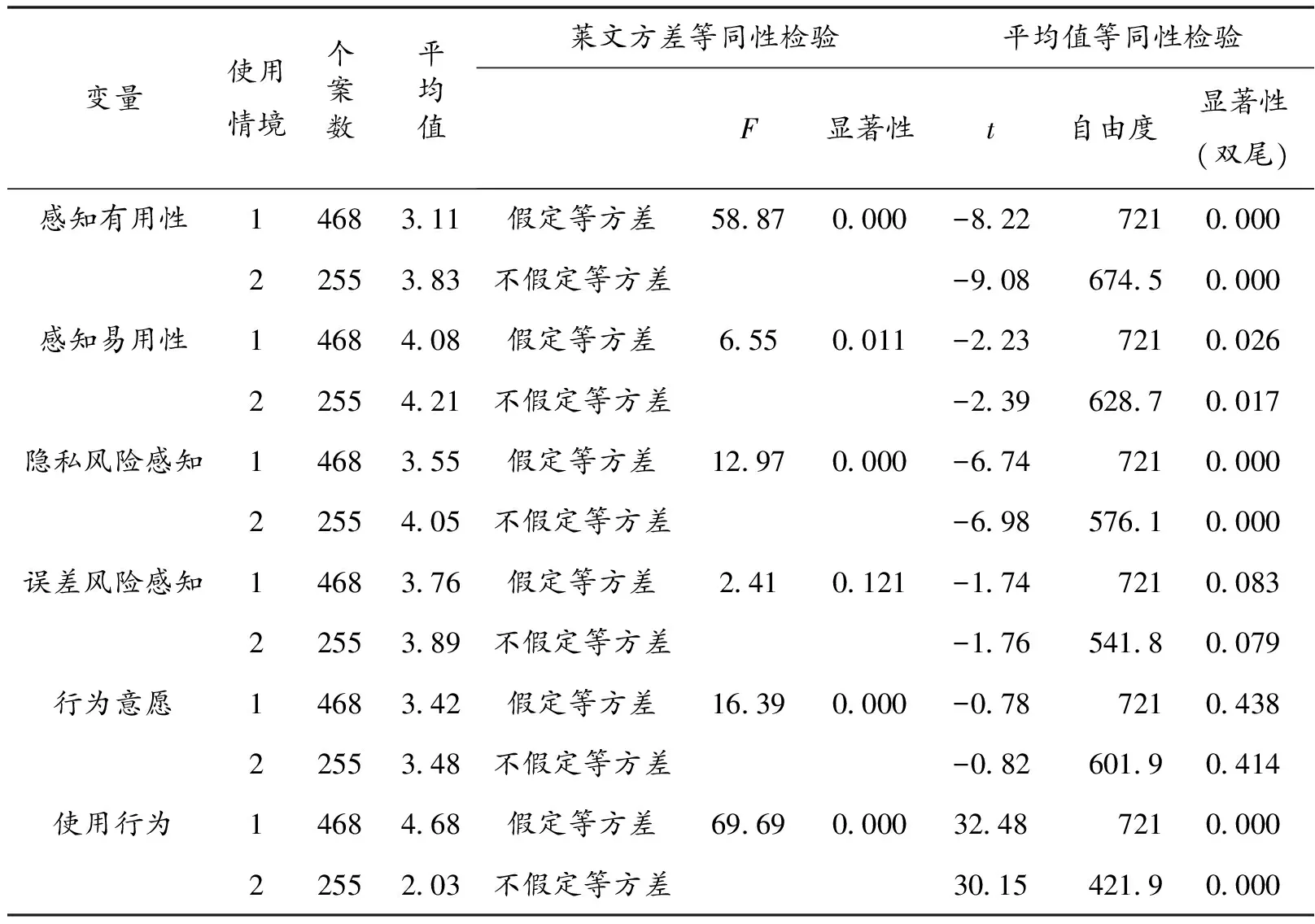

为了探究两类场景的感知、意愿与行为差异,以使用情境作为分组变量,对风险感知与价值感知的子维度及行为意愿与使用行为进行独立样本t检验。表4显示,在支付场景与进出场景中,感知有用性、感知易用性、隐私风险感知与使用行为均存在显著差异,误差风险感知与行为意愿则不存在显著差异。差异性检验结果显示,刷脸支付场景相较于刷脸进出场景,其感知有用性更高(3.83>3.11),感知易用性略高(4.21>4.08),隐私风险感知更高(4.05>3.55),使用行为更低(2.03<4.68)。

此外,有关替代方案题项的调查结果显示,在刷脸支付场景中,比起刷脸更愿意使用扫码支付的占61.5%,更愿意刷脸的占15.7%,认为二者没有显著区别的占22.7%;在刷脸进出场景中,比起刷脸更愿意使用刷校园卡的占48.3%,更愿意刷脸的占21.4%,认为二者没有显著区别的占30.3%。

表4 独立样本t检验

五、结论与讨论

(一)研究的主要结论

数据分析结果显示,以风险感知与价值感知为自变量,以使用行为为因变量,以行为意愿为中介变量,以使用情境为调节变量所构建的有调节的中介模型成立。使用情境对于行为意愿与使用行为之间关系的调节效应显著。在刷脸支付场景中,风险感知通过行为意愿的中介作用,间接负向影响使用行为,价值感知通过行为意愿的中介作用,间接正向影响使用行为,行为意愿在感知与行为之间发挥了完全中介效应;在刷脸进出场景中,行为意愿对使用行为不存在显著影响。

在刷脸支付场景与刷脸进出场景中,感知有用性、感知易用性、隐私风险感知与使用行为均存在显著差异。刷脸支付场景相较于刷脸进出场景,公众的隐私风险感知更高,这说明实际授权情境下,对于人脸信息使用的单独同意授权行为可能会提高用户的隐私风险担忧;而刷脸进出场景相较于刷脸支付场景,公众的感知有用性更低,但使用行为却更高,这说明在名义授权情境下,对于人脸信息使用的一次概括授权行为并不能真实反映公众的行为意愿与使用行为。

(二)针对理性行为理论模型拓展的反思

理性行为理论历经四十余年的发展变迁,以行为意愿为中介变量,以使用行为为因变量的中介效应模型不断得到拓展优化。在传统中介效应模型的基础上,本研究通过引入使用情境作为调节变量,构建了有调节的中介模型,为理性行为理论的实证检验提供了新的视角,进一步拓展了理性行为理论在人脸识别技术领域的适用性。

从模型的中介效应来看,研究揭示了风险感知与价值感知对于行为意愿与使用行为的显著影响,进一步验证了孙赫等(2019)构建的“风险感知-价值感知”双准则行为模型,为结合其他理论对删改后的理性行为理论模型再次进行改造的相关研究提供了实证检验。同时,研究将隐私关注作为隐私风险感知的主要内涵,补充了对于误差风险感知的测量,为风险感知类型的划分提供了参考。

从模型的调节效应来看,研究揭示了使用情境对于行为意愿与使用行为之间关系的显著影响,为优化以理性行为理论为参照的中介效应模型提供了参考。区别于已有研究中对于使用情境变量的忽视,或将使用情境变量作为自变量,并将其定义为连续变量所进行的测量,本研究揭示了将使用情境作为意愿与行为关系的调节变量,并以分类变量的形式进行分析的可行性。

从理性行为理论在人脸识别技术应用领域的拓展来看,在区分实际授权与名义授权的基础上探讨使用情境具有启示性意义。实际授权下的刷脸支付场景代表着人脸识别技术在无人零售金融领域的应用,每次使用刷脸功能均需进行授权验证。名义授权下的刷脸进出场景代表着人脸识别技术在门禁闸机安防领域的应用,使用者已在前置环节因为某些用途而被要求提供人脸信息。对于实际授权而言,单独同意授权可能使得隐私风险感知增高,强化用户的隐私风险担忧,但用户可以随时选择终止;而对于名义授权而言,这种一次概括授权虽然可能增加使用行为,但却不能反映用户的真实意愿,即便认为感知有用性低却也不得不用。因此,区分实际授权与名义授权的不同使用情境,探讨个体行为意愿与使用行为的关系,对于理性行为理论模型在人脸识别技术应用领域的拓展具有重要意义。

(三)针对人脸识别技术场景化治理的讨论

使用情境的调节效应显著,提示了区分实际授权与名义授权情境的重要意义。不同情境下的公众感知、意愿与行为差异,为人脸识别技术的场景化治理提供了来自微观证据的政策启示。

对于实际授权情境,如刷脸支付,建议政府、行业协会及科技企业等主体多措并举,以规避隐私风险。隐私风险感知对刷脸支付使用行为的消极影响表明,“隐私悖论”(privacy paradox)始终存在,尽管许多用户能够意识到互联网上的隐私风险,并对隐私保护行为持积极态度,但这却很少转化为实际的保护行为,且倾向于通过分享私人信息来交换零售价值和个性化服务(Barth & Jong,2017)。例如,“支付宝刷脸支付立减活动”便是利用了隐私悖论,商家通过提供一定的促销优惠而使得更多人开始使用支付宝的刷脸支付功能。另外,“隐私犬儒主义”(privacy cynicism)也让用户面临着无处可躲的窘境,即用户对在线服务处理他们个人数据而产生的不确定性、无能为力和不信任的态度,使隐私保护行为在主观上无效。尽管用户不信任供应商,但却不得不使用在线服务;尽管用户能够意识到隐私的威胁,但却无法进行有效的隐私保护(Hoffmann,et al.,2016)。当前针对如同“石油”一般宝贵的个人信息数据,用户正面临着越来越多的“套路”,亟待得到有效规制(杜嘉雯、皮勇,2022)。因此,政府需加快制定和完善有关生物数据全生命周期治理的政策法规,加强数据监管,并引导行业协会、平台企业等利益相关方践行“科技向善”,以应对“隐私悖论”,规避“隐私犬儒主义”。

对于名义授权情境,如刷脸进出,建议敦促技术提供者优化实际授权方案,赋予公众实际选择权。研究发现,这种一次概括授权的情形并不利于促进公众对于人脸识别技术的行为意愿与使用行为,本质上并没有保障用户的选择权。当人们对隐私的关注普遍增强,对于采集到的人脸数据被用于其他用途的担忧也会加剧。因此,建议倡导动态同意模式(石佳友、刘思齐,2021),在新场景首次使用公众的人脸信息时,需要公众对该人脸识别设备或场景进行单独同意授权,同意将之前因其他原因而被采集的人脸数据应用到该场景中,或重新由公众本人提交新的人脸信息以明示授权。同时,需要遵循自愿原则,赋予公众选择不通过人脸信息即可享受同质化服务的权利。行为意愿所代表的是公众的认同感,只有保障公众的实际选择权,公众才可能将意愿转化为行为,才能让人脸识别技术真正地为智慧生活赋能,因此优化实际授权方案对于人脸识别技术的应用与推广至关重要。

(四)研究创新与不足

在场景驱动式人工智能发展的时代背景下,区分使用情境探讨影响公众使用人脸识别技术的意愿与行为的相关因素及作用机理具有重要意义。研究的创新点主要体现在两个方面:一是从理性行为理论出发,在传统的中介效应模型基础上将使用情境作为调节变量,构建了有调节的中介模型,同时细分了风险感知类型,为理性行为理论在以人脸识别为代表的新技术下的适用性拓展提供了实证检验;二是提出不同情境下,实际授权与名义授权的区别,为区分人脸识别技术使用情境而进行基于场景的治理的观点提供了经验支持。

当然,研究还存在诸多不足。从研究方法的角度来说,虽然样本具备一定规模,但两类场景的样本数量差异较大,未能对同时体验过两类场景的用户的个体差异进行比较。从研究模型的角度来说,研究揭示了以隐私风险感知和误差风险感知来测量风险感知变量的可行性,但变量测量的稳定性有待更多实证验证。从使用情境的角度来说,刷脸支付场景的行为意愿代表的是刷脸意愿和支付意愿,可能会受优惠、促销等经济因素干扰;而校园进出场景的意愿则更多指向刷脸意愿,研究并未对其进行严格区分,未来有必要进行更为深入的探讨。