明代《军政条例》与军户册籍管理制度

★ 闫海青

明初军队的管理主要是完善卫所制度和军户制度,其中遇到的主要挑战是逃军问题。在《军政备例·序》中,赵堂曾评价曰:“然法久则弊生,政弛则人玩,是故因其畏难而逃也,清勾行焉;惧其岁久而理也,册籍立焉。”①[明]赵堂:《军政备例》卷首序,《续修四库全书》第852 册,上海:上海古籍出版社,2002年,第171 页。在完善卫所制度、军户制度的过程中,为解决逃军问题,除了对已然状态进行清勾外,还强化完善了军户册籍制度,以防患于未然。军户册籍制度是明代加强军户管理,防止军户、军士逃亡的一项重要制度,是卫所制度得以维持运转的重要因素。对明代军户册籍制度进行研究,既可进一步扩大明代户籍管理的研究范围,又可以丰富和深化卫所制度下军户管理、军政运行的研究。

记载军户册籍的史料很大一部分来自明代各时期的《军政条例》,因为军户册籍的编制与管理和清军勾军、编发起解、册籍交接、收贮保管紧密相连,是军事管理部门的主要职责之一。本文以明代《军政条例》为中心,对其中记载的军户册籍管理的各项制度进行了梳理、汇总和提炼。

一、明代的《军政条例》

《军政条例》是明代有关军政方面的立法,在明初法律《大明令》《大明律》《御制大诰》四编等基础上,对卫所制度各项内容进行细致规定的专项条例合编。随着历史进程的推进,《军政条例》内容越来越多,越来越复杂。对《军政条例》开展研究的主要有杨一凡和吴艳红。杨一凡主要从法律史的角度对明代各历史时期的《军政条例》的版本进行了研究,②杨一凡涉及明代军政条例的研究论著主要有:《明代十二种法律文献版本述略》,中国法学网,http://www.iolaw.org.cn/showArticle.aspx?id=490;《十二种明代判例判牍版本述略》,张伯元主编:《法律文献整理与研究》,北京:北京大学出版社,2005年,第164 ~177 页;《22 种明代稀见法律文献版本述略》,韩延龙主编:《法律史论集》第1 卷,北京:法律出版社,1998年,第496 ~519 页。刘海年、杨一凡主编的《中国珍稀法律典籍集成(乙编)》收录了宣宗、英宗时期的《军政条例》和部分包含军政内容的条例;吴艳红对《军政条例》的修订、内容及作用进行了探究,认为明代统治者分别于宣宗宣德四年(1429)、英宗正统元年(1436)至三年、神宗万历二年(1574)进行过修订颁行。①吴艳红:《明代〈军政条例〉初论》,《明清论丛》第3 辑,北京:紫禁城出版社,2002年,第133 ~142 页。霍冀的《军政条例类考》编纂于明世宗嘉靖三十三年(1554),被认为是非官方的《军政条例》的汇集。除此之外,还有其他时期、其他版本的《军政条例》,可以弥补前述《军政条例》的缺失,形成明代编纂《军政条例》的基本链条。

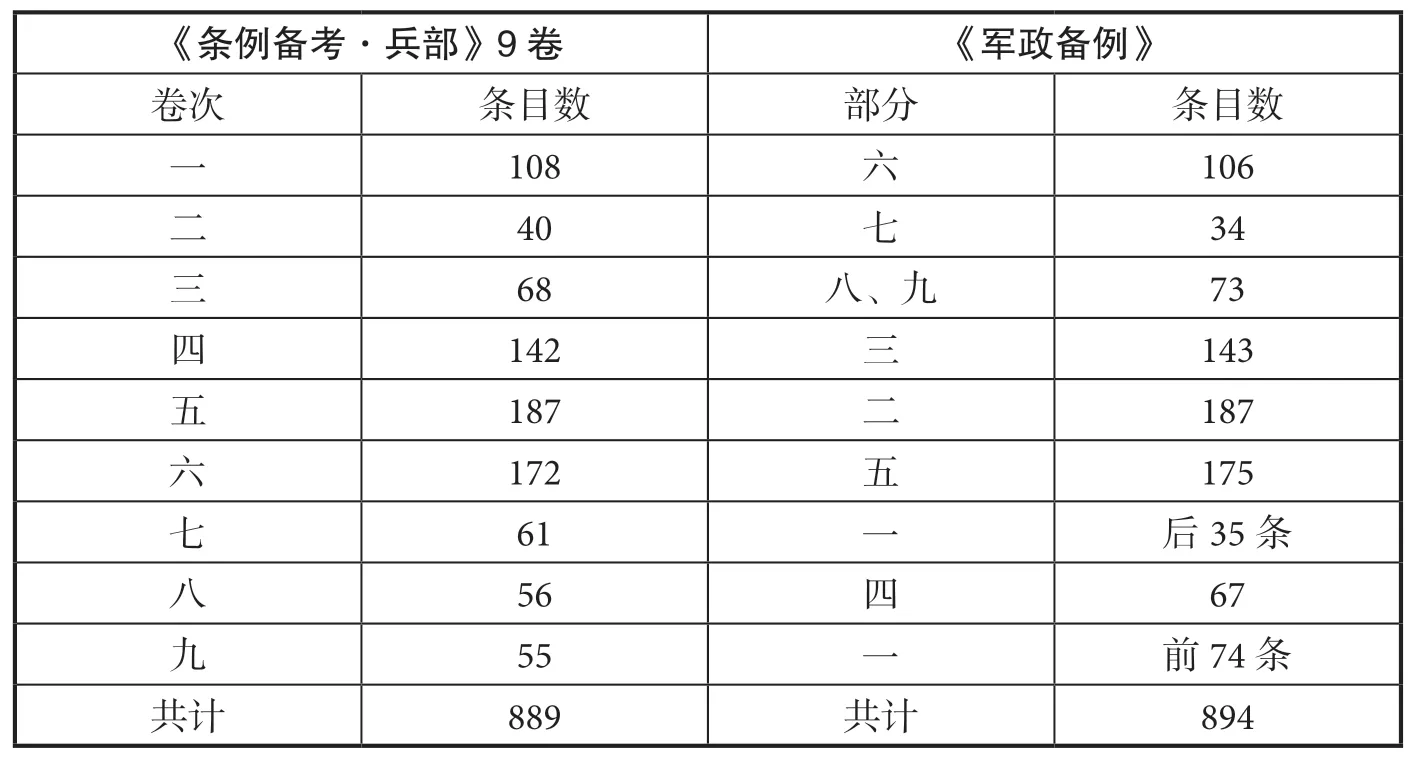

目前,可以查阅到的明代官方和私家《军政条例》有:①宣德正统时期的《军政条例》,收录进明人黄训辑《名臣经济录》卷44、《皇明制书》卷12、《北京图书馆古籍珍本丛刊》第46 册。刘海年、杨一凡主编《中国珍稀法律典籍集成(乙编)》第2 册收录点校本《皇明制书》,有宣德时期的军政条例33 条,正统元年、二年、三年事例29 条可参阅。②成化弘治时期的《军政条例》。《续修四库全书》第852 册有赵堂辑的《军政备例》,其第六部分为军政条例、军政榜例及续题例,条例和榜例内容基本和宣德正统时期相同,续题例为补充部分,主要是成化十年(1474)至弘治三年(1490)期间的军政条例,涉及当时的兵部官员主要有白圭、项忠、余子俊、马文升、王恕等。续题例例首有“军政条例续集”字样,结尾有“弘治甲子孟秋月厚德书堂梨新刊军政条例”字样。②[明]赵堂:《军政备例》第六部分,《续修四库全书》第852 册,第549 页。弘治甲子年为弘治十七年(1504),因此,这些内容应是成化弘治时期的《军政条例》。粗略统计为38 条军政条例,1 万余字。③嘉靖时期的《军政条例》。可参阅日本内阁文库藏《条例备考·兵部》9 卷,收录进《内阁文库藏明代稀书》;私家著述是霍冀的《军政条例类考》6 卷和赵堂的《军政备例》(不分卷),这两部史料收录进《续四库全书》第852 册。赵堂的《军政备例》是清代抄写本,笔迹显示其由多人完成,个别内容有错漏讹误之处,根据其所列小标题,可分为9 个部分,与日本内阁文库藏《条例备考》兵部9 卷基本相同,但不是一一对应关系(见表1)。③赵堂的《军政备例》和日本内阁文库藏《条例备考·兵部》存在某种渊源关系,推测《军政备例》的内容是初稿、清写本,《条例备考·兵部》是编辑后刊印的本子,容以后专文讨论。二者所记条例最晚时间均为嘉靖三十三年(1554)三月。这一时期的军政条例内容繁多,比较复杂。④万历十二年(1584)刊印本《军政条例》。收录进范景文撰崇祯序刊本《南枢志》(南京兵部志)卷87 ~93。万历十二年的《军政条例》可以追溯至万历二年(1574)谭纶所辑的《军政条例》。《南枢志》卷首《兵部为遵奉明旨申旧例专责成以裨军政事》后为《军政条例先后原题》,记载了三次《军政条例》出台的奏章及负责人员,这三次均有皇帝圣旨批准。宣德四年(1429)为兵部尚书张本所奏;嘉靖三十一年为巡按浙江监察御史霍冀题议,时任兵部尚书赵锦上奏,得到嘉靖帝的批准;万历元年,由巡按直隶等处监察御史余乾贞提出,兵部尚书谭纶上奏,在嘉靖三十一年的基础上“再加采集厘正全书,颁行天下,昭明法守,委于军政有裨,相应依拟合候命下,容臣等将原刻事件并三十一年以后节年题准新例备细查出,斟酌损益停当,另行刊刻颁布施行”④[明]范景文:《南枢志》卷87《军政条例》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,台北:成文出版社,1983年,第2230 ~2231 页。,得到皇帝的批准。万历二年刊行天下,万历十二年由兵部尚书张学颜主持重刊。万历二年刊行本现只在日本内阁文库有收藏,台湾台北“国家图书馆”有复印本。《南枢志》所记《军政条例》共8 卷,有遗失。万历二年谭纶辑《军政条例》有7 卷。⑤于志嘉:《卫所、军户与军役——以明清江西地区为中心的研究》,北京大学出版社,2010年,第358 页。目力所及,引用万历二年谭纶辑《军政条例》的主要是于志嘉、宋怡明在《被统治的艺术》(中国华侨出版社,2019年)插图里面有其两页的书影,这两页书影和《南枢志》中的《军政条例》进行比对,可以发现字体和排列有差异,内容相同。

表1:《条例备考·兵部》9 卷《军政备例》与对应关系

研读上述《军政条例》,可以看到宣德以前对军户册籍的规定还没有那么突出。宣德以后,《军政条例》得以颁布,对军户册籍的管理开始规范和复杂起来。嘉靖和万历时期的《军政条例》都单独列出,或可说明军户册籍越来越重要及在清军勾军中的地位。随着军户册籍制度的确立和实施,相应的管理制度也日益丰富和细化。无怪乎赵堂说,“惧其岁久而理也,册籍立焉”⑥[明]赵堂:《军政备例》卷首序,《续修四库全书》第852 册,第171 页。。

要之,对明代《军政条例》的研究还不够深入。目前为止,仅仅局限于对其版本和出现次数的研究,资料搜集与整理远未结束。以军户册籍管理制度为例,《军政条例》记载内容的梳理、分类、汇总和提炼需要我们继续努力深耕,以深化明代卫所制度下军户管理、军政运行等方面的研究。

二、明代的军户册籍管理制度

《军政条例》作为明朝军政的重要法律条文,在维护卫所制度、世袭兵役制等方面发挥了重要作用。在军户册籍管理制度方面,主要包括以下内容:

(一)军册送交违限惩罚制度。明代对送至兵部和五军都督府的军士文册有时间规定和期限要求,一般是每年的五月以里。如果送至兵部的军士文册超过时间要求,军册不能汇总,送册官吏还要受到一定的惩罚。如清勾逃故等军册违限的,以十分为率:成化十年(1474)兵部尚书白圭等题准,在京在外卫所清勾逃故等项军士文册,例该每年五月以里差有职役人员送本部转发,有司清解。送部违限的惩罚,事涉吏典、都司官员、首领官、军政官等,其中,各都司官员违误者,“各照所辖卫所多寡,大约十分为率,三分不完者,军政并首领官罚俸一月,该吏提问,候年终御史将取招住俸问罪缘由,通行类奏,其南北直隶止是清军御史督司都司、卫所查对,一体施行”①[明]范景文:《南枢志》卷90《军政条例·册单类》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2366 页;[明]霍冀:《军政条例类考》卷1《勾军单册违误罚治》,《续修四库全书》第852 册,第15 页。。

正德十年(1515),对逃故军士文册的呈送又进行了改革,要求都司卫所清军官每年限三月以里送清军御史处分发,对清军官员进行计数赏罚,仍以十分为率:

各都司掌印并清军官,督并各卫所掌印清军等官,每年攒造逃故军士册,务要备开籍贯,逃故来历,逐节开注明白,依式造完,限三月以里送清军御史处分发。布按二司清军官查对,中间若有差错漏造者,照常改造。各卫所指挥、千百户并都司各掌印官清军官员,各量所辖逃故军士名数,大约十分为率,差错漏造三分者,指挥等官仍革去管事,都司官员比照违限事例,罚俸一月,该吏提问。若分数不足,照常施行。②[明]霍冀:《军政条例类考》卷5《题为陈时弊以清军伍事》,《续修四库全书》第852 册,第88 ~89 页。

明廷以十分为率对清军官员进行计数赏罚的制度,其实从弘治十一年(1498)就开始执行:“凡清军,以十分为率。能清三分不枉平民者,御史及两司官,兵部奏请奖擢府州县官,量加俸级。不及数并枉人者,御史、都察院考察两司官,兵部参奏府州县官,行吏部黜责。”①[明]范景文:《南枢志》卷92《军政条例·清勾类》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2499 ~2500 页。正德十四年,规定好每年五月以里完成送部,若有违限,直隶类总行巡按御史,在外行按察司,将首领官吏查提问罪。违限半年之上者,将卫所掌印官参提,赍册人在途稽迟,照例送问。各处司府州县清勾逃军回答前件文册,限第二年五月以里送部,违限者亦照例究问。

司府州县卫所等清军官员查理开报勘合违限的,仍以十分为率:

清军御史每年三月终,将上年十二月终止勘合比较,近者五日内,远者十日内完报。以十分为率,一分不完者,司府州县卫所委官取招住俸;三分不完者,前项经该官员取招住俸,该吏委官提问住俸。五品以上并军职照例奏请,责令通行完报,方许支俸。②[明]霍冀:《军政条例类考》卷3《催比勘合》,《续修四库全书》第852 册,第35 页。

嘉靖十一年(1532),在兵部尚书王宪主导下对军册的数量进行了精简,并推出清勾军单制度。因是刚刚施行,故按照离北京城的距离对军总文册和清勾军单缴部的时间进行了期限的规定,但以后年分,仍按照旧例,以五月以里到部为准:

凡各卫所依式攒造军总文册并清勾军单,在京卫所,仍限本年五月以里;南京、直隶、山东、山西、河南限本年六月以里;浙江、江西、湖广、福建限本年七月以里;四川、两广、云贵限本年九月以里;俱到部。各都司掌印官员,务要严行催督。如有违限不到,各都司官,与各卫官,一体从重参究。以后年分,该造军册,仍照旧例五月以里到部。③[明]申时行:《大明会典》卷155《兵部三十八·军政二·册单》,《续修四库全书》第791 册,第622 ~623 页。

除以上军册要求每年五月到部外,有些其他日常管理产生的册籍根据工作需求确定了缴部时间,如有司造清解军丁册④[明]霍冀:《军政条例类考》卷6《题为申旧例酌时宜以厘夙弊以实行伍事》,《续修四库全书》第852 册,第131 页。每年终将各解过军丁收有批回及例免者,开造小册,连原单类送布政司及直隶该管府州差的当人员,送部销照。和卫所造收军册⑤[明]霍冀:《军政条例类考》卷1《收军文簿》,《续修四库全书》第852 册,第13 页。都司卫所各置收军文簿一扇,每都司一扇,每卫所各一扇。每年发到充军人犯,原问招由、乡贯并着役日期附写停当,钤印收架,年终将收过军数开造小册,送部查考。俱是要求年终交至兵部。后来,充军人犯渐多,明廷要求问发军犯文册和解到军犯文册均每年终编制并送兵部。“每年终,布政司类造本省问发永远终身军犯文册各一本,都司类造解到永远终身军犯文册各一本”,并要求“其册俱限年终到部。或有违限,即照依违限总会军册参问”。⑥[明]霍冀:《军政条例类考》卷6《题为申旧例酌时宜以厘夙弊以实行伍事》,《续修四库全书》第852 册,第131 页。违限惩罚仍按“违限总会军册”的制度,即以“十分为率”的制度进行量罚与量罪。

要之,清勾逃故等基础军册一般是五月以里送兵部,违限者,往往按照十分为率的标准,递次进行惩罚,甚至追究刑事责任。也有一些年终送部的军册,都是根据工作需要而定的。惩罚制度的严格与细化,其目的是进行有效的清军,以保障兵源。惩罚措施有停俸、取招住俸、吏部黜责、充军等。

(二)军册编制错误惩罚制度。编制军册违限不许,编制错误也不行,故意隐瞒或错写更不被允许。如果出现军册编制错误过于严重,则有相应惩罚措施。成化十年(1474)的记载,如果将册内军士信息更改挪移,御史查对不同的,先将首领官吏取问,指挥等官住俸,并进行修改。⑦[明]范景文:《南枢志》卷92《军政条例·册单类》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2366 页。再次造册,但仍限五月以里送至兵部。

明代的清勾军主体人员有一个变化的过程。明初是卫所直接派官军到地方勾军,但很容易造成骚扰地方、营私舞弊现象的发生。宣德四年(1429)之后,命令禁止卫所派遣官军到地方直接勾军,而是由地方有司按逃故军册进行勾取。随着时间的推移,勾军册信息的重要性日益凸显。因此,地方有司和都司卫所都设置了清军官,中央派遣清军御史进行专职清军。为保证军册信息准确、及时造送兵部,正德七年(1512),设置军政佥书一职专管造册,并且设置了一定的计数惩罚标准。主要惩罚措施是送问官府、革去佥书、通考罢黜、问发为民、调往外所等(见表2)。是年题准:

表2:攒造军册计数惩罚措施

攒造军册,专委军政佥书一员管造。掌印首领官,查对无差,送部转发清勾。若每卫造差五十名以上,所造差十名以上者,将经该官照例送问。卫差百名,所差二十名以上者,军职送问毕日,仍革去佥书,不许管军管事。首领官咨吏部,通考罢黜该吏。军吏人等,有赃罪,问发为民、调卫。若卫差五十名以下,所差十名以下者,各罚俸两个月。卫二十名,所五名以下者,各罚俸一个月,俱免送问。差错许改正。①[明]申时行等:《大明会典》卷155《兵部三十八·军政二·册单》,《续修四库全书》第791 册,第620 ~621 页。

对于军册编制错误的处理,仍以十分为率作为惩罚的标准。如正德十年的逃故军册,“若有差错漏造者,照常改造。卫所指挥、千百户,并都司各掌印清军官员,各量所辖逃故军士名数,以十分为率,差错漏造三分者,指挥等官,革去管事。都司官员,比照违限事例,罚俸一个月,该吏提问。若分数不及,照常施行”②[明]申时行等:《大明会典》卷155《兵部三十八·军政二·册单》,《续修四库全书》第791 册,第621 页。。对逃故军数进行量化,往往以三分作为惩罚的底线:如果超过十分之三,则比照违限事例,罚俸一个月,该吏提问;如果不及十分之三,照常施行。

万历二年(1574)的《军政条例》“册单类”条例部分,对军册填写错误问题记载最详,有8 条之多(见表3)。③《南枢志》记载的“册单类”条例实际共有43 条,有18 条散佚。[明]范景文:《南枢志》卷90《军政条例》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2363 ~2413 页。

表3:万历二年《军政条例》“册单类”记载军册填写错误惩罚措施

要之,军册编制错误,有一定的改补措施,即如有差讹,即行驳造。如果是故意伪造、洗改,依律照例发落。如果因为时间久远,册籍荡绝,不能填写正确,则可以到南京后湖查阅旧册。对于差错,一般按计数标准进行定罚、定罪。

(三)军册领赍和顺赍制度。地方有司和都司卫所编制的军册都需要交到五军都督府和兵部备查存档,卫所编写的逃故军册等还要由兵部转发给地方司府州县和清军御史,这些过程都需要进表官员或吏胥携带传递,后来因军册渐多,逐渐转化为由公差或新选职官顺路赍送,并照例应付一定的车船马匹脚力,廪给口粮。从军册领赍制度到顺赍制度的形成也经过了一定的历史过程。

宣德十年(1435)要求卫所不得派遣官军到地方勾军,由兵部转发卫所编制的逃故军册至地方有司,地方有司进行清勾军。转发过程即是军册领赍制度的初始。成化十年(1474),兵部转发给地方司府州县和清军御史文册时,须要将“发过文册数目并领赍人员姓名转行清军御史及府州清军官知会,以备查考”①[明]范景文:《南枢志》卷90《军政条例·册单类》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2366 页。。这已经是比较成熟的军册领赍制度了。此时的领赍人员应该是官方指定的公差人员。当然,如果领赍人员在送册过程中有所稽迟的话,也会受到制裁和惩罚的。②[明]范景文:《南枢志》卷90《军政条例·册单类》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2383 ~2384 页。领赍制度存在的缺点是公差人员赍送的速度和人数跟不上军册等军政文书的增加。进表官员进京的时间是次数是固定的,进表时间和军册赍送时间不一定一致,这迫使吏部、礼部和兵部通融合作,要求除公差之外的新选职官顺赍带册,以完成兵部与地方有司和都司卫所之间在军册上的沟通与联系。

正德十四年(1519)时,已经出现交付公差和新选职官顺赍带册并给付脚力和口粮的记载:

各卫所开逃文册一样二本,照限送部转发司府州县,其册仍类填给勘合,交付公差并新选职官顺赍前去交割,合用车船、马匹、脚力,廪给口粮,俱照例应付,不许陆续给发。若限外册到者,不得类总。正德十四年。③[明]范景文:《南枢志》卷90《军政条例·册单类》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2385 页。

嘉靖三年(1524)时除了要求封记本数、责令进表官员赍回外,区分了交割的方式,即各省的军册由布政司交割,南北直隶府州的军册直接由府州交割。

凡清军册预分司府,封记本数,候各处进表官员事毕,责令赍回。若日期在前,遇有公差回还告讨脚力者,就便搭配公文,责令带领。系各省者,布政司交割,系南北直隶府州者,该府州交割。嘉靖三年。①[明]范景文:《南枢志》卷90《军政条例·册单类》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2394 页。

嘉靖十一年之前,“公差回还告讨脚力者”有没有身份的要求?按照王宪的说法,旧例是“俱新选官并复任官员顺带水路应付红船,陆路应付脚力”。

嘉靖十一年,时任兵部尚书王宪对军册制度进行改革。原因有三:第一,各卫所离北京城远近不一,军册到兵部时间与进表官员到京时间不一致;第二,各抚按等处公差人员往往愿意代领容易携带的公文,亦可以讨到马匹,而带若干军册不方便不说,还讨不到马匹,有时只能用驴驮册。第三,南北直隶各府州县都不是冲要府分,俱无人肯枉道赍送,以致军册多滞。为保证军册按时保质保量地送至司府州等地,与吏部商议,对顺赍人员的身份进行了界定:

今既定每军止许给单一次,则文移自减,合咨吏部,于新升除官员,系两司以下、州县正官以上,每季于各布政司选委一人,直隶各照巡按地方选委一人,开送过部,将该地方军单尽数给与,顺带前去浙江等处送各布政司交割、转发;直隶送各巡按御史处交割,转发,照例不支廪给,水路应付红船一只,陆路应付本官马匹及量单多少定与扛抬人夫几名。本部仍按季另填勘合,行各司府州查验,则驿递既可不扰,而军伍亦得及时清理矣。②[明]霍冀:《军政条例类考》卷5《王宪〈兵部为计处清军事宜以便遵守事〉》,《续修四库全书》第852 册,第67 页。

据此可知,嘉靖十一年之后,兵部与吏部商议,从兵部领取军册和军单派送到地方的官员是两司以下、州县正官以上的新升除官员,而且每季只在各布政司选委一人,直隶府州按照巡按地方选委一人。在上海市图书馆所藏《劝忍百箴考注》纸背文献③纸背文献,是指位于册子类古籍书叶背面(少量位于正面)、以写本为主要构成的各类公私文档帐册簿籍等的文献(也包括一部分非文字形式的印章、符号和表格等)形式,基本类型有内文纸背文献、封皮裱纸文献、拓本裱纸文献和内文衬纸文献四种。中有相关记载,称为“兵部顺差”。如在挨无名册下有“兵部顺差浙江绍兴府上虞县知县汪烨赍单”,在丁尽户绝册下有“兵部顺差浙江宁波府慈溪县知县龚恺赍单”④转引自宋坤:《新见明代勾军文册初探》,《军事历史研究》2016年第1 期。等记载,说明了明代军册顺赍制度的存在,而且官员身份全部符合嘉靖十一年的要求。

除了官员身份有了更细致的要求之外,嘉靖十一年与以往不同之处还有:不再给赍送官员口粮,“照例不支廪给”;直隶送各巡按御史处交割等。

当然,因为军册对于清军工作来说非常重要,所以从兵部领取时就要签字备案,赍送途中更不能马虎大意,随意丢弃军册。如有违限损失等项,“俱照例送问重治”⑤[明]霍冀:《军政条例类考》卷3《收贮军总册》,《续修四库全书》第852 册,第34 页。,顺赍人员是要承担一定责任的。军册领赍与顺赍制度亦是对军册递送制度的完善,有一定的益处。一则不占用驿传等行政资源,二则军册很快送到地方府州,有司可以及时有效地开展勾军工作,清理军伍。

隆庆三年(1569),因吏部就新选官赴任提出异议,兵部对顺赍制度又进行了调整。第一,规定新选官不许告领军单,取消了武宗、世宗时期的规定。军册军单给付车驾司,发给抚按差来的送奏本人员,顺赍带回。第二,交清军衙门交割。交割部门再次发生变化。第三,将领到的军单数目并承差姓名,填注号簿,待清军衙门回文到日,将号簿信息与回文信息进行核对稽查并交割。

隆庆三年题准,新选官不许告领军单,希求勘合。如本司积有军单,类付车驾司,发抚按差来奏本人役,各照省分,顺赍回还,清军衙门交割。量添包马一匹应付。将领到军单数目,并承差姓名,填注号簿,候清军衙门回文到日付司,以便稽查。①[明]申时行等:《大明会典》卷155《兵部三十八·军政二·册单》,《续修四库全书》第791 册,第624 页。

要之,军册等流转于兵部、都司卫所、地方有司、清军御史之间,利于沟通协调,便于清理军伍,领赍和顺赍制度就显得格外重要。本来有公差人员、进表官员参与领赍带回,嘉靖十一年又增加一定级别的新选官和复任官员,还要求一定的身份。隆庆三年又取消新选官告领军单的责任,委之车驾司。廪给口粮也从有到无。总之,军册领赍和顺赍制度有一个历史的变化过程,是军册制度的重要组成部分,有利于清理军伍工作的实施。

(四)军册编制工费的制度。因为军册既有司府州县编制的,也有都司卫所攒造的,所涉费用一般由两边的行政管理部门各自负责。地方有司编制军册的纸张和工时费用“或取给公贮,或量派里甲”,而卫所编制军册的费用“于百户俸给官军月粮扣支使用”②[明]霍冀:《军政条例类考》卷5《王宪〈兵部为计处清军事宜以便遵守事〉》,《续修四库全书》第852 册,第63 页。,给民户和军户都带来了负担。

隆庆六年(1572),巡按御史苏民望曾条陈,兵部侍郎石茂华等覆议题准:

通行各省布政司、直隶各兵备道,查照各地方丰歉盈虚,或取给公贮,或量派里甲,计军若干,合用纸银若干,造册书手若干,合用工食若干,官为支给,不许分外科敛。该州县官仍将用过银数申报,各司道转呈抚按清军官记簿查考。以后各黄册书手造有差讹混淆,经该管官司驳回者,即将经造书手照例问遣,仍追用过工食还官,另行择人改造。③[明]范景文:《南枢志》卷90《军政条例·册单类》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2404 页。

据此可知,地方有司攒造军册时需要计算纸银多少、造册书手及工食数量、册内军士多少,便于“将用过银数申报”,并转抚按清军官记簿查考。如果造册书手造有差错,除了需要驳回找人改造外,还要将造册书手的工食追回还官。制度不可谓不严厉。

因为军册种类多、数量多,几乎每年甚至每个季度都要造册,所以花费不少银两。为防止浪费,明廷设有相关的制度,如固定军册种类和数量,以此约束地方有司和都司卫所的花费。正德十年(1515),兵部行移五军都督府,通行在外各都司、直隶卫所并在京各卫所备查,“每年各造册要见某事该几本,原系某年月日某衙门奏行类造,报本部以凭查议裁省”④[明]范景文:《南枢志》卷90《军政条例·册单类》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2383 页。。本意就是想节省造册费用,以免浪费。

嘉靖十一年(1532),王宪在《兵部为计处清军事宜以便遵守事》中曾揭示攒造军册的花费情况,认为给卫所管理带来了困扰,为官军带来了负担,而清军效果却不好,得不偿失:

查得在京各卫所岁造前项文册⑤按,根据前文,意指旧管、新收、开除、实在、清勾等花名册及回答册等。名数多者,如府军前卫则费银数十两,其少者亦不下六七两。又有各衙门岁该造送文册不止一二十项,每项费与此相上下,俱于百户俸给官军月粮扣支使用,极是繁扰不堪,则在外可知矣。况各卫每年清勾军士多或数千,少亦千余。而计所解到军丁,每年多者不过二三十名,至有一军勾及几十次,所费不知几何?而卒不能得其一日之役者,实为未便。

前文述及,不管是地方府州县还是都司卫所,所攒造军册都不下一二十项。卫所支出俱于百户俸给、官军月粮中扣支使用,对于基层官兵来讲,确实是繁扰不堪。最让人觉得浪费的是每年造册数十种,清勾军数量数千或千余,而解到军士却少的可怜,“每年多者不过二三十名”,无怪乎兵部尚书王宪痛下决心,对其进行改革了。

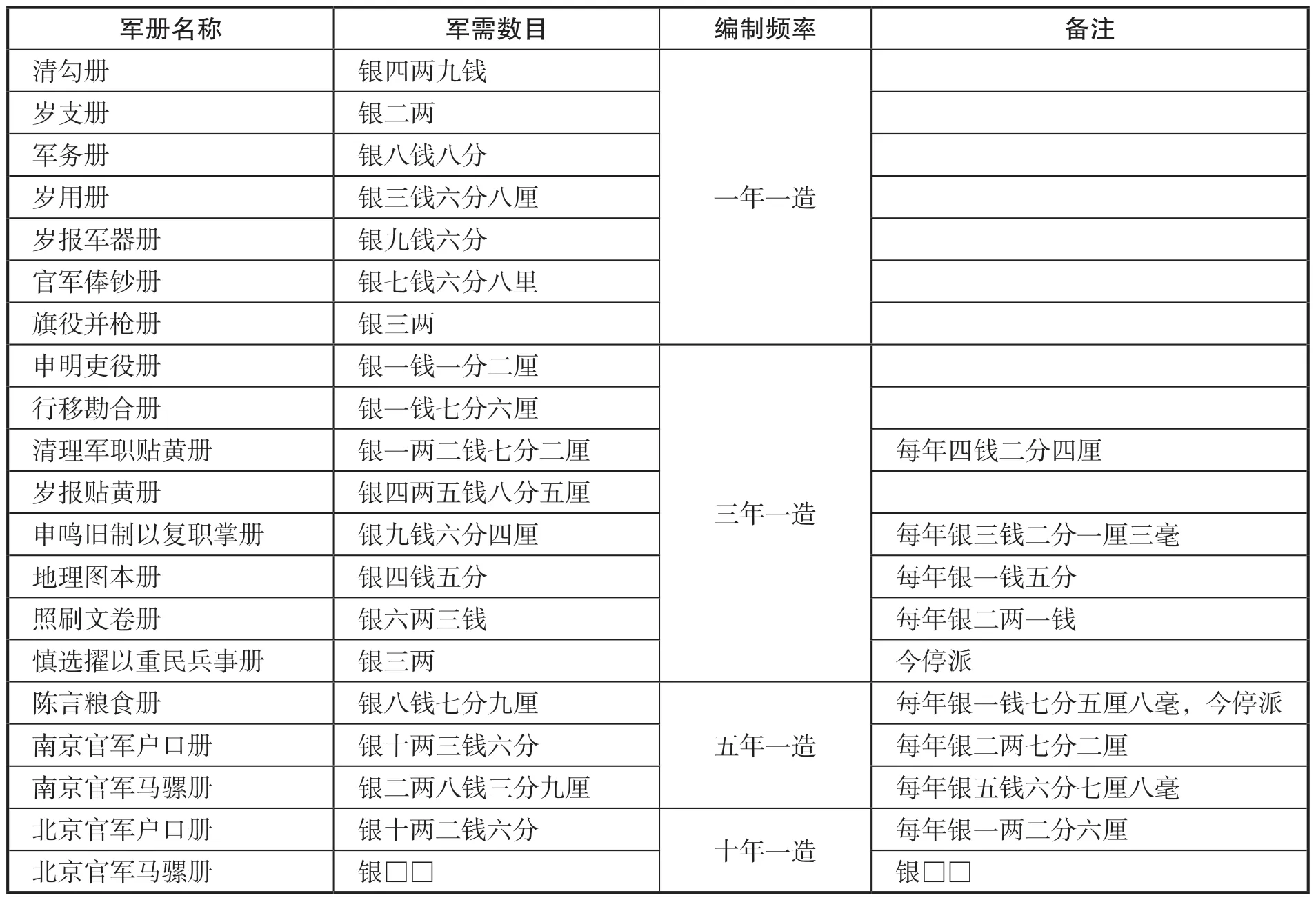

嘉靖《临山卫志》有相类似的记载(见表4),可与之相互印证。“军需如有不足,即与该年月粮扣补,此亦主司权宜之意耳。”①[明]耿宗道等:《临山卫志·军需》卷1,《中国方志丛书(华中地方)》第564 号,浙江省,第60 页。

表4:嘉靖《临山卫志》载军册名称及编制花费银两数目

上述临山卫一年一报军册者七种,三年一报者八种,五年一报者三种,十年一造者二种,共计二十种,虽有停派两种,仍有十八种之多。二十种册籍平均每年合计费银二十六两余,所有费用均是由旗军折钞支出,即“每年将上通卫旗军折钞抵作本卫公用”②[明]耿宗道等:《临山卫志·军需》卷1,《中国方志丛书(华中地方)》第564 号,浙江省,第60 页。,不足者,在实支月粮中扣补。如果卫所逃军数多,军士人数多,则所攒造的军册数就更多了。除去造册费用,赍送军册也需要花费人工费、路费等。“本卫预备都司轮差官舍赍本至京路费银十两,都司进表祭旗等项取解银十八两……本卫差官进表赴都司计三次路费银二两一钱”③[明]耿宗道等:《临山卫志·军需》卷1,《中国方志丛书(华中地方)》第564 号,浙江省,第62 页。等,也是不少的花项。李承勋任右副都御史巡抚辽东时,上疏《辽东据处残破边城疏略》,也曾列举卫所编制文册太繁,花费不少,其实没有起到多大作用:

三曰:省繁文以杜科扰。查得所属二十五卫,每年造册缴报,起数至多。缴吏部三件,缴户部十五件,缴礼部二件,缴兵部九件,缴工部四件。每造文册一本,辄用六七本,一立案,一缴卫,一缴都司,或守巡苑马行太仆寺,一缴该部,一缴该府,一奏缴。虽是旧规,其实无益。边方纸张难得,能书者少,远路买纸,高价雇人。都司等衙门,差人催迫,驿递被马骡口粮之扰,卫所被供送打点之扰,解册又有盘费解扛之扰。科敛纷然,贫军受害。若文册足以革奸弊,存之可也,足以备查考,存之可也。臣昔历任户刑工三部属官,亲见解册既到,置之高阁。不为虫鼠之所毁伤,则为奸吏之所费用。并不曾见于缴到册内,查出何项钱粮以充国用,但以其旧规而姑存之,已为过矣,况又有不系旧规者。①[明]李承勋:《辽东据处残破边城疏略》,《明经世文编》卷100,北京:中华书局,1962年,第893 页。

要之,地方有司和都司卫所在编制军册时均有一定的工费,只是工费来源不同。司府州县一般“或取给公贮,或量派里甲”,而卫所编制军册的费用或于旗军折钞支出,或于百户俸给官军月粮中扣支使用。明代中后期,因军册种类多、数量多,其编制花费数目不小,给军士带来一定的负担。从实际清军效果来看,没有起到多大的作用。

(五)军册的收贮保管和交接制度。为保证清勾军的实际效果和便于核查,明廷要求编制好军册后,兵部、五军都督府、都司卫所、司法州县等都要按照职掌,负责收贮和保管应该负责的军册,并有相应的交接制度。

明朝管理文书档案的机构,在中央主要有后湖黄册库、皇史宬、内阁大库、古今通籍库等,以典藏文书档案。②秦国经:《明代文书档案制度研究》,北京:故宫出版社,2019年,第59 页。洪武二十四年(1391),朱元璋下令“置天下诸司架阁库,以庋案牍,仍设吏掌之”③《明太祖实录》卷211,洪武二十四年八月十日,第3134 页。,这样,六部等行政机构内部就有了架阁库负责收贮行政文书。兵部内部,职方清吏司负责贴黄、武选簿等官军升迁、降调、承袭等军政文书;兵部武库清吏司负责官军尺籍等骡马册、户口册等,具体由下属册科官员负责管理、收贮、保存。

在地方,省一级三司和府、都司和卫均设经历司,经历司长官为首领官,负责掌管本衙门案牍,管辖吏胥,协助正官处理行政事务。经历司下设六房,为处理各类行政文书的基层单位,因此都设有收贮文书的库房。嘉靖《宁国府志》记载宣州卫各房设置时,“吏礼房令史一人,吏房典吏一人,刑工房令史一人、典吏一人,户房典吏一人,兵房典吏一人,架阁库典吏一人”④[明]黎晨等:嘉靖《宁国府志》卷3《秩统纪》,《天一阁藏明代方志选刊》,上海:上海古籍书店,1962年,第68 页。,其中架阁库即为卫一级掌管军册文书的机构。令史为典吏的上司。《临山卫志》记载:

令史二名,一名东吏户礼三房事,一名西兵刑工三房事。

典吏五名,吏礼房一名,掌进贺表笺、起送官员,收养孤老及祭祝文、文武科举等事件;户房一名,掌收支月饷粮收一应军需钱粮等事;兵房一名,掌收捕军役、调动军兵、收养马匹、飞报声息等事;刑工一名,掌督造战船、军器修理、烽堠城垣、淘浚壕堑及刑名差役等事件;架阁库一名,承发一应公文收叠文卷。

司吏八名,卫镇抚一名,掌狱禁刑名;卫内五所并外二所七千户所各一名,掌管该所一应行移事件。⑤[明]耿宗道等:《临山卫志·吏胥》卷1,《中国方志丛书(华中地方)》第564 号,浙江省,第46 ~47 页。

架阁库典吏是最直接掌管军册的收贮与保管工作的职位。兵房典吏负责收捕军役、调动军兵等军政事宜,所内司吏掌管该所文书行移之事。卫所内军册的编制、收贮、保管事宜大致如此。在地方上,“今布政司右布政使,按察司协堂副使,府、州同知,县县丞皆为清军而设”①[明]范景文:《南枢志》卷87《军政条例·为遵奉明旨申旧例专责成以裨军政事》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2220 ~2221 页。。是为地方清军官。布政司等三司设有经历司,有架阁库。宣德时期开始,府一级有专门的清军局或清军馆,专门放置军册等簿籍,应当是从架阁库中剥离出来的,但不是所有的府都设有专门放置军册的场所。《松江府志》记载,“棠溪书院,……,宣德初于此置清军局。……松江郡治东南,旧有清军官治事之所。……又于堂之两荣分为四室,东北曰清军局,军册藏焉;西北曰清匠局,匠册藏焉”②[明]顾清等:《松江府志》卷11《官署》,《中国方志丛书(华中地方)》第455 号,江苏省,第406 页。。据《南畿志》载,应天府设有清军察院,宁国府、池州府有清军(理刑)厅。③[明]闻人诠等:《南畿志》卷5、卷47、卷50,《中国方志丛书(华中地方)》第452 号,江苏省,第222、1960、2069 页。《嘉兴府志》也有“清军馆”④[明]刘应钶等:《嘉兴府志》卷2《公署》,《中国方志丛书(华中地方)》第505 号,浙江省,第92 页。的记载。以上地方志中均有架阁库的设置,故推测省府架阁库的设置与中央诸司设置的时间相差无几,但州县一级就不一定这么完善,上述《南畿志》中州县的记载中就没有发现架阁库。

宣德之后,要求卫所和有司攒造的军册越来越多,为保障军册纪录的连续性、正确性,并便于查考,对军册收贮与保存的制度要求越来越多,故有些地方设有清军局等机构,便于清军和收贮清军册。弘治十三年,兵部尚书马文升题准通行天下都司卫所,要求军政掌印官员“每遇五年一次造报户口文册”,并要求“依例收贮及解报”。⑤[明]范景文:《南枢志》卷88《军政条例·卫所类》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2278 页。军册收贮后,面临许多毁坏的危险,如空气潮湿、库房漏雨、鼠虫噬咬等,即使是官方有要求,一些吏卒在保管时也漫不经心,导致军册受损。隆庆六年(1572),南直隶、江北、山东清军御史苏民望曾上奏朝廷《军黄十议》⑥《明神宗实录》卷3,隆庆六年七月二十七日,第112 页。,主张完善地方架阁库的建设,并对地方军民等册的管理提出制度性意见:

各司府州县于公衙之内,随便建库设吏,将各项军黄等册如法收贮、看守。时其晒晾,防其漏湿,禁其鼠蠹。掌印官不时稽查,司其启闭。如官吏去任役满,必须交割明白,方许接管更替。

将新旧军民等册明注其全缺,总计其纸张,用印钤盖。其见今攒造新册,除送部外,若存留司府州县者,通送清军抚按衙门,首尾印钤,发回贮库收架。仍置立文簿一扇,将各项册籍备开某年某册几本,计纸若干张,登记明白,照前送印发回收贮。巡按清军御史出巡,逐一查验,如有损失,罪坐典守之人,册籍即行补辑。⑦[明]范景文:《南枢志》卷90《军事条例·册单类》,《中国方志丛书(华中地方)》第453 号,第2405、2406 页。

苏民望的这一建议,有一定的建设性,“清查彻底,既可得军,以充今日之营伍,而收藏得法,又可存籍以裨后日之清勾”⑧《明神宗实录》卷3,隆庆六年七月二十七日,第112 页。,得到明廷的赞同,于是便下令,通行直隶各省巡按清军御史,要求所属一体遵行。苏民望这一建议的实施,促使地方府州县纷纷完善架阁库的设置,特别是加强了对军民册籍的保护、贮藏等措施,便于巡按清军御史的查对,亦防止其他人随意对册籍的洗改。

对军册的重视还体现在交接工作上。嘉靖十一年(1532),兵部要求“凡各司府州县,如遇兵部发到各卫所军总文册,务要置立木柜,整齐收贮。各官去任之日,俱要交代明白”⑨[明]霍冀:《军政条例类考》卷3《清审条例·收贮军总册》,《续修四库全书》第852 册,第34 页。。对军总文册的收贮不但要求置立木柜、单独收贮,还要求官员去任之日,做好军册的交接工作。如有疏违,接管的官员可以以此申告清军御史;如无清军御史,则申告巡按御史,具呈都察院并移咨兵部参究。嘉靖三十年,对巡按御史和清军御史结束工作提出要求。巡按御史、清军御史清军期满之日,要求开造册籍具奏兵部。其册行兵部存照者,以卫为单位,共为大册一本,或二本。行兵部转发各该卫所者,每卫各造小册一本,以便分发。查对无误后印钤,连原军单类缴。其各卫所于册到之后,即查照住勾。嘉靖三十一年再次要求各清军御史,事完造册奏缴青册一本,同原军单送部。①[明]申时行等:《大明会典》卷155《兵部三十八·军政二·册单》,第624 页。

要之,中央和地方官署均设有架阁库负责收贮各类文书。宣德后对清军工作的重视而地方单独设清军局,由清军官负责收贮和保管,便于清军。因造册较多,均要求设立木柜、文簿,并登记册数及纸张数。御史在交接工作时,需要对接任者交代清楚,对兵部要造册具奏。

(六)军册记载事产制度。明代军户户口册中还有一个比较重要的记载,那就是军户的事产,主要是军户的田产、房产等记录。军户是世袭制,军户的土地是国家所有,由国家分配给军户耕种。军户无人耕种,也只能由其他人承佃,不得买卖。即使是民户出钱收买,如涉官司,则“田土追给军户,不追用过价钱”,白白浪费钱财。军政条例作此规定的目的是防止淆乱军民版籍:

成化十五年题准,凡造册之时,遇有军户,俱要明开全家在营、逃移未获等项行款,存户在册。其田产止令见在里邻佃办,诸人不许收买,以免日久告争难查之弊。违者,田土追给军户,不追用过价钱。若果在营,原籍丁俱故绝,曾经查勘文移明白,方可开除。毋得将有丁消乏军户,贪分田产,淆乱版籍。②[明]申时行等:《大明会典》卷155《兵部三十八·军政二·事产户籍》,第626 页。

为防止官旗贪占军丁土地、房产等,又规定,凡各卫所如遇解到军丁,即将本军旧有遗房遗地,着令亲管官旗尽数退还住种。若有仍前受银,将军丁脱放,并将原占各旗军下余丁房产不还者,许人告举治罪。

正德七年(1512)题准,遇到官军旗校升调充军等项,其遗留户丁仍隶属原卫所户口册,听继军役。如有置买民田,只许一人寄庄有司。军卫有司官吏人等不得以寄庄为名,脱军作民,以致淆乱版籍。正德八年,规定了逃绝军人田土的管理与处置办法:

凡有逃绝军人田土,卖绝年久者,不许告争。若见今抛荒,及分拨十排里甲佃种,陪纳粮差累人。民间人户,有情愿继本军名役告佃者,备行该府州县清军官,督令各该里甲人等查勘,委是本处净民,不系逃移远军,方许承佃。本人仍发原充卫分当军,不许改易近卫,以启弊端。若本军逃回,挨拿得获,仍补原伍,田归本军管业。其佃田顶军之人取回仍作民户当差。③[明]申时行等:《大明会典》卷155《兵部三十八·军政二·事产户籍》,第626 页。

逃绝军人的田地,如有抛荒,不许告争,由土地所在里甲派人进行佃种,照军士例陪纳粮差;而且民人资格要该府州县清军官进行审核,合格后才许承佃。这样做的主要目的是保障卫所和军士的收入,维持卫所运转。军户田地为官田,所有权不得转让,因为军田的收入要供给军人军装费、武器费、路费等,以军田养军士。如果军士在原籍没有田产,则由本族人每年给津贴,以供养军士在军队的花费。嘉靖三十二年(1553)题准,各军人原来祖上有田产者,给付当军人役收租作为军装费用。军士老疾更换后,军装费随军退吐,转移至另一位继承的军士。如果军士没有田产,由军士本房人丁出钱每年津贴。本房人丁不得躲避,免滋弊端。军册记载事产主要是土地,其他还有房产、家畜等,便于落实军士的军装费用,以巩固卫所制度。

要之,军户是世袭制,军户的土地属国家所有,由国家分配给军户耕种,可以承佃,不得买卖。这是世袭军役制得以执行的经济基础,因此在军户册籍上得以显示。当然,记载事产内容的主要是军户的户籍册,地方有司和都司卫所均有类似军册记载事产。卫所军士保有一定数量的土地,或有供其军装费用的经济来源,是明代卫所制度延续存在的重要影响因素之一。军政条例相关事产制度规定的目的是防止淆乱军民版籍。

三、明代军册管理制度的特点与影响

总之,《军政条例》日渐复杂,从宣德时期的33 条3800 余字发展到嘉靖时期的9 卷近10 万字的内容,军户册籍管理制度也就更加细化和繁复。其中,有些内容是对过去条例的重复,有些内容是对过去制度、措施的改进,这反映了明朝统治者对卫所制度、军户世袭制度出现棘手问题时的一种应对。有一个事实显而易见:明廷面对逃军问题、基层管理人员洗改军户户口册问题、武官大量役占军士问题和卫所军士人数减少问题上,越来越难以应付,世袭兵役制表现出来很大的缺陷。

以上军户册籍管理制度的内容,说明明朝统治者还是想从制度层面提高行政运行的效率,避免基础性错误,以保障兵源;要求都司卫所和司府州县做好军户册籍的收贮和保管工作,以保障清军勾军工作的顺利进行;确保军户有一定的土地和收入,以节省国家财政。正是有这样的目的和需求,才使得卫所制度一直在明朝存在着,即使后期募兵制盛行,营兵成为军队的战斗主力,但卫所制度一直没有废除,以一种微弱的姿态存在着。其中,军户册籍管理制度的推行,保障了部分兵源,是卫所制度与募兵制并存、得以苟延残喘的重要影响因素之一。

辩证地去看,军户册籍管理制度逐渐完备与日趋繁琐的过程,同时也是明朝统治者应对棘手问题和挑战的过程。所以,明代的军户册籍管理制度既在一定程度上巩固了卫所制度和世袭兵役制度,使其得以延续,也从另一方面反映了卫所制度和军户制度的缺陷。面对军士逃跑隐匿、卫所武官役占军士贪污军饷和月粮、基层书手和典吏洗改军户户籍等问题,明廷只能一直做各种修修补补的工作,这是世袭兵役制的历史局限性的体现。