多元主体共治污染的经济机制研究

杨菁菁,郑 晴,史 宁

(哈尔滨金融学院 金融系, 黑龙江 哈尔滨 150030)

一、研究背景

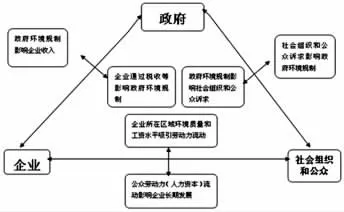

自从我国进入改革开放的快车道,一方面能看到经济的迅猛发展,人民生活得到改善,另一方面随之带来的污染问题对人们的生活影响也到了不可忽视的地步,雾霾天气、沙尘暴、生活用水污染严重威胁着人类的健康。人们也越来越关注污染与健康之间的关系,为回应民生关切,我国在十九大报告中明确指出,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系,提高污染排放标准,强化排污者责任,健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。十九大报告为未来中国推进生态文明建设和绿色发展指明了路线图。“政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与”与此前“政府、企业、公众共治”的提法相比明显细化。基于此,本文将所研究的多元参与主体具体指“政府、企业、社会组织和公众”,然而多元主体间的经济机制,在污染防治的过程中起到决定性的作用。所以本文首创性分析多元参与防治污染的相互制衡经济关系:即从政府与企业的经济关系、到政府与社会组织和公众的经济关系、再到企业与社会组织和公众的经济关系的两两经济关系着手,进而分析多元经济关系,最终形成你中有我、我中有你的相互牵制格局,全面推进我国推进绿色发展、建设美丽中国的战略部署。

二、多元主体共治污染的经济机制研究文献分析

从经济学角度分析,生态环境是典型的公共物品。由于公共物品具有典型的外部性问题导致难以完全通过纯市场方式来生产和消费环保产品,因此污染问题如何通过经济方法解决一直都是经济学家拟求解的难题。

(一)政府与企业

在政府与企业的行为关系中,一方面,政府担负环境规制的制定、监督和污染治理的部分投资,而企业则在环境规制约束下实现企业利润最大化;另一方面,取决于企业经营情况的税收等反过来又可能影响政府环境规制的力度和方向。对此,一部分学者认为,政府环境规制政策会降低企业生产率,减缓经济增长速度(Jorgenson and Wilcoxen,1990) 和引起企业投资不足 (Saltari and Travaglini,2011),特别是中国地方政府在追求短期经济增长目标引导下,环境规制政策执行非常有限(Lieberthal,1997)。但Porter and vander Linde(1995)提出的“波特假说”则说明,适度的环境规制反而激励企业创新,从而提高企业生产率,增强企业市场竞争力。

(二)政府与社会组织和公众

在政府与公众的行为关系中,一方面政府通过执行并调整环境规制力度、方向与增加公共环境投资为公众提供优良的环境质量,而公众“用手投票”参与和评价政府的环境规制政策,并影响政府的声誉;另一方面,公众“用脚投票”反馈公众对环境质量的态度并对政府施加改善环境质量的压力。对此,Tiebout(1956)认为,公众可以自由流动,他们可以“用脚投票”,选择自己偏好的公共服务,给地方政府施加改善公共服务的压力;Irwin.L.Auerbach and Kenneth Flieger(1967)也提出应重视公众的力量,保护公众的知情权和参与权。Dasgupta and Wheeler(1997)使用中国1997-2003 年29 个省的面板数据研究发现,公众监督的关键在于污染程度,并且公众监督的成效与公众的受教育水平正相关。

(三)企业与社会组织和公众

在企业与公众的行为关系中,一方面如果企业能为公众提供良好的生态环境质量和有吸引力的工资水平,不但会提升企业无形资产价值,而且拥有劳动能力的公众(尤其是高素质劳动力的公众)也愿意为企业发展贡献其劳动力,从而促进企业的长远发展;另一方面,如果企业不能为公众提供良好的环境质量和工资水平,公众对企业的负面评价会降低企业无形资产价值,同时拥有高素质劳动力的公众也可能会放弃为该企业发展贡献劳动力,从而制约企业长远发展,反过来在一定程度上倒逼企业改善环境质量和提高工资水平。对此,Wang(2000)通过研究中国1500 家工厂,并用小区压力指标衡量公众参与度,发现公众参与度会显著降低企业污染。Jaffeer(2011)认为,虽然地方政府对于企业污染治理的管制对改善企业治理污染的态度和行为有积极作用,但地方政府会因为考虑经济发展而放松管制,因此公众的参与很重要。

下文将以河北和四川大气污染严重地区为例,通过主体分析法,解析多元主体相互作用与治污之间的关系。

三、多元主体共治污染的经济机制研究案例分析

在2013 年,我国的中部和东部地区出现了历史罕见的大范围雾霾天气,大部分地区的空气质量持续恶化,PM2.5 等空气环境指标持续增高,威胁着人民群众的身体健康安全。为了更好研究多元主体对污染治理情况,本文选取了两个地区进行调研分析,选择了大气污染较严重的地区,我国华北地区是大气污染的重灾区,其中我们选取了河北,为了研究的客观性,选取了南方大气污染相对较为严重的四川省,四川省由于四川盆地的地势问题,冬季大气污染不易扩散,因此,也成了大气污染的重灾区。

(一)四川德阳

四川省选取了德阳市,德阳市在四川省是大气污染较为严重的城市之一,同时在多元治理大气污染方面在全国都具有一定典型性。

1.政府主体之间构建合作机制

德阳市打造的政府合作机制主要包含对内对外两个方面。对内方面,一方面指政府内部为提高治污效率通过实时通讯技术手段及时解决各种与污染相关的突发事件,提高了对事件的反应速度,同时办公去纸化也有利于环境保护;另一方面,强化环保执法,建立环保+警察和环保+法院的合作机制。对于过去环保部门执法能力薄弱起到了有效地加强作用,也使依法治国的理念深入人心,将环保与法律的理念深入人心,仅2016 年一年德阳市共查处环境违法案件119 件,处罚金额525.7 万元。对外方面,建立了县域联络网。由于大气污染波及范围较广的特殊原因,德阳市在2014 年与周边7 个相邻市签订了合作协议。主要目的就是通过信息、科研及治理方法共享方式改善大气污染问题。

2.打造治理多元主体

德阳市的治理主体是以政府为主导、公众社会为辅所建立的治理体系。除了上述政府之间的合作外,德阳市值得借鉴的内容主要集中在对公众的宣传上,除了常见的标语、宣传画以及主流媒体的宣传方法外,德阳市通过环保主题日的形式走进社区走进工厂,多角度多形式进行环保的宣传,效果显著,公众更加深刻地理解了大气污染的危害以及如何治理大气污染,在专项治理后,德阳市的大气污染情况得到好转,全年空气质量优良天数达到270 天左右。

但是,在对德阳市的调研过程中,德阳市并没有调动企业的积极性参与到污染治理中,对企业的处理方式依然是简单粗暴的关、停、罚,没有通过污染处理提高企业的产业升级或者创新发展,因此,德阳市在专项治理后,大气污染情况又出现的反弹,并没有达成治理的长效机制。

(二)河北廊坊

通过我国大气污染地图可见,河北廊坊市是我国污染重灾区,相较于同为京津冀区域的北京市与天津市,大气污染程度更为严重。

1.政府主导的多元协作治理

与四川德阳的政府多元合作不同,河北廊坊政府出台了一系列的政策文件,明确了不同主体责任,将治污能力与官员的奖罚相挂钩,实现了党政同责、一岗双责,制定了空气质量奖惩办法,如果不能完成目标任务,取消官员评奖评优资格,充分激发了各部门对大气污染治理及监管的能力。

值得一提的是在高压政策下,廊坊市对企业大气污染的治理做到了“一企一策”,推动了一批企业环保设施的建造或污染设备改建,间接的推动企业在环保方面的创新发展,促使企业也成了治污的主力军。

2.社会组织参与大气污染治理

河北廊坊的社会组织对污染治理的贡献,除了居民更体现在科研专家的加入。政府采取政府购买的形式,通过“千人计划”治污专家组打造了科学治污、系统治污和创新治污的新理念,其效果也尤其显著。同时,专家小组与当地媒体共同打造了一档讨论污染内容的电视节目,通过这个方法吸进了大量市民参与到治理污染的行动中,相对于德阳市,廊坊市后续的保持情况更为显著。

通过上述案例,不难发现单一主体在治理污染不现实,在治理过程中两两主体都会产生相互作用,如果忽略多元主体之间相互制约的关系,割裂了这种潜在的制约关系,在大气污染治理中,污染将会出现反复现象,不能达成大气污染治理长效机制,这其中包含了政府和企业、政府和公众以及企业与公众的相互关系。

四、多元主体共治污染对策

基本思路图

(一)二元防治:政府与企业

在防治污染的关系中,政府为主导,企业为主体。从逻辑上分析,政府严格污染规制,一方面会增加企业负担、导致企业流出和劳动力流出;另一方面企业负担的增加和相应劳动力的流动又会反作用于政府对环境规制的强度和水平。由于政府与企业的利益是相互联系和影响的,因此,在治理过程中,一旦政府注重经济发展,大气污染治理成果就会受到影响,但是反过来,大气污染指标严查时期,各地方就会出现,企业被整顿、关停的问题,当地经济受到影响。我国政府应该通过奖惩机制来促使企业主动达成环保目标,同时,在一定程度上帮助企业升级改造设备,帮助企业自主完成节能减排的环保目标,这样才能达到治理污染的长期效果。

(二)二元防治:政府与社会组织和公众

环境是一种典型的公共物品,环境的消费具有非竞争性和非排他性。在我国财政分权和政治集权的管理体制下,政府面对自上而下的压力,仅将减少污染和保护环境作为一项任务来完成,缺乏建立节能环保长效机制的主动性。从发达国家的经验来看,环保事业的最初推动力来自公众。因为公众是环境切身的消费者,社会组织和公众的诉求是政府、企业、社会组织和公众多元防治污染中非常重要的一环。因此,政府与社会组织和公众之间其实也存在相互影响关系。尽管,我国各城市在治理过程中还没有出现公众主导治污的现象,但是公众对美好环境的诉求意识在觉醒,在天气晴朗、没有大气污染的天气里,公园和室外活动的人口密度是激增的,政府应该增加更多获取公众对生活环境需求的渠道,同时拓宽对大气污染指标的范围。公众推进的大气污染治理才能把污染治理日常化、平常化而不是政策化、项目化。

(三)二元防治:企业与社会组织和公众

在分析政府与社会组织和公众的相互作用关系时,我们分析了因劳动力流失所导致的财政收入减少和声誉的降低将迫使政府采取治理环境、减少污染的机制。同时,劳动力的流失也意味着对企业发展至关重要的人力资本流失,这将影响企业的长期发展。尤其,当污染企业作为污染源时,不止会导致劳动力流失,有的企业还会严重伤害到员工的身体健康。因此我们认为,劳动力尤其是高素质劳动力的流动是社会组织和公众在当前制度背景下“用脚投票”的一种“退出”威胁,该威胁长期来看(由于影响人力资本在某地区的聚集)影响企业的发展;另一方面,企业的工资水平及优质的工作环境对劳动力的流动也会产生影响,由此形成企业与社会组织和公众之间的相互制衡机制。因此,畅通员工曝光企业工作环境渠道保持劳动力与企业之间的信息对称性以及通过提高对因企业污染源致病的赔偿额度增加企业经营成本,都是可以有效倒逼企业提高治污能力的方法。