“优质学区房”社区社会-空间异化的发生机理及效应

——以南京为例

马国强,赵 静,孙 燕,朱红云

(1. 南京晓庄学院环境科学学院,南京211171;2. 南京财经大学公共管理学院,南京210023)

异化本意为变得不相同或不相似,成为异类。在哲学上,“异化”(alienation)是指“原本自然互属或和谐的两物彼此分离、甚至互相对立的扭曲关系”(俞吾金,2007)。自德国古典哲学将其提升到哲学高度后,“异化”逐渐成为描述人本质改变和扭曲的一种流行的哲学建构。在此基础上,马克思批判资本主义社会中劳动关系的扭曲,提出“资本主义的异化劳动说”,深化和拓展了异化的应用场景。亨利·列斐伏尔(Henry Lefebvre)认为异化是人类社会实践的基本结构,将其用于解释城市发展中的社会空间现象及其机理,推动了“城市社会研究的空间转向(何雪松,2006)”。基于此,哈维(David Harvey)、卡斯特尔(Manuel Castells)、戈特迪纳(Mark Gottdiener)等学者认为城市空间在本质上都是一种社会存在,从“社会空间视角”对城市空间研究进行拓展和再构,重点关注城市空间的外在形式和其内在机制的社会行为之间的关系。在此基础上,索亚(Edward W Soja)将“社会性”“空间性”作为社会空间分析的基本维度,试图将教育等社会要素以一种整合的观点纳入城市空间的分析中,建构“社会-空间辩证统一”的理论范式(Soja,2005;钟晓华,2013)。随着市场化主导下社会经济转型、居住空间分异的持续深化,异化作为“社会空间的工具性存在(Soja, 2005)”,成为当下城市社会空间变迁和居住空间分异过程中亟需关注的新动向。

教育活动与社会发展过程存在内在的相互影响(Butler et al., 2007; Holloway et al., 2012),这种影响的程度和形式与制度和地理环境高度相关(Boterman et al.,2019)。相关研究显示,许多西方国家的教育资源分异仍趋于扩大,导致居住空间分异、种族隔离、阶层分裂等社会问题不断激化(Reardon et al., 2014; Logan et al., 2015; Boterman et al.,2019)。中国基础教育资源配置不均衡问题也十分突出,但中国的学区制、学区房社区的形成机制与西方存在根本性不同,城市社会空间分异过程表现出中国特色背景下的复杂性和过渡性(宋伟轩等,2010;边艳等,2014)。对此,吴启焰提出“学区绅士化(jiaoyufication)”的概念,从城市、社区等不同层面揭示了社会空间重构的过程及其影响机制,引导学者关注教育和学区主导下的中国社会空间演化特征(Wu et al.,2016)。随后,学区研究进入新阶段。一方面,借助空间生产、居住分异、邻里交往等理论,对学区房社区社会空间的研究更加深入(张振等,2017;刘天宝等,2021;马国强等,2022);另一方面,以特定社区为研究对象,对学区的社会外部性和社会空间重构影响进行了探讨(杨振山等,2018;胡述聚等,2019)。同时,也有学者注意到,中国社区居民在情感和行为中表现出自我的矛盾性和复杂性,因此,对其社会空间“异化”特征进行了理论上的初步探讨(孙晨光等,2010;黄建洪等,2016;朱兆斌,2019)。可以看出,社会空间异化在中国城市社区中已开始显现,有必要对其进行针对性的实证研究和进一步的理论探讨。

“学区房”社区伴随中国的学区制度产生,具有教育和居住的双重属性。为方便研究,划入名校施教区范围的居住社区定义为“优质学区房”社区,而划入一般学校施教范围的居住小区则为“一般学区房”社区。本文主要聚焦城市中老旧“优质学区房”社区的社会空间异化现象,基于对南京江东片区的调查,探究社会空间异化的发生机理及效应,以期为优化社会空间治理、促进城市更新提供施策依据。

1 研究设计

1.1 社区异化的界定及评测

从一般意义上说,“异化”用以表达社会-空间关系脱离辩证统一趋向畸形扭曲的状态。为具体描述这种非正常状态特征,参考索亚(Soja,2005)相关理论观点,对居住社区社会-空间辩证统一的理论内涵进行4个方面的具体阐释:1)空间性的外在表征与社会性的内在价值是一致的;2)空间生产实践与社会资本的价值形成是理性的;3)社区空间重构的具体再现与自身的社会存在是匹配的;4)社区空间生产与个体的社会性建构是能动的。进而,从4个方面建构“优质学区房”社区社会-空间扭曲异化的现实场景:1)“优质学区房”外在空间与社会价值的巨大反差;2)住宅价格异化:“优质学区房”的非理性溢价;3)社区功能异化:教育对居住的绝对支配;4)居民个体异化:非地缘性社交与教育主导的邻里(图1)。

1.2 调查验证及数据来源

调查区域为南京市江东片区34个居住小区(图2),分为“优质双学区”(银城小学+汇文中学)、“优质单学区”(银城小学+龙江中学)、一般学区(宝船小学+龙江中学)3 种类型,前两者为“优质学区房”社区。

从城市房产网①http://nj.cityhouse.cn获取34个居住小区的房龄、户型、小区配套等基本信息,并收集2010 年12 月—2021年6月各小区房价和交易量数据。对房价数据进行筛选,从中抽取每个年份的6、12 月2 个数据进行分析,并剔除当期住宅交易量<5 套的房价数据。

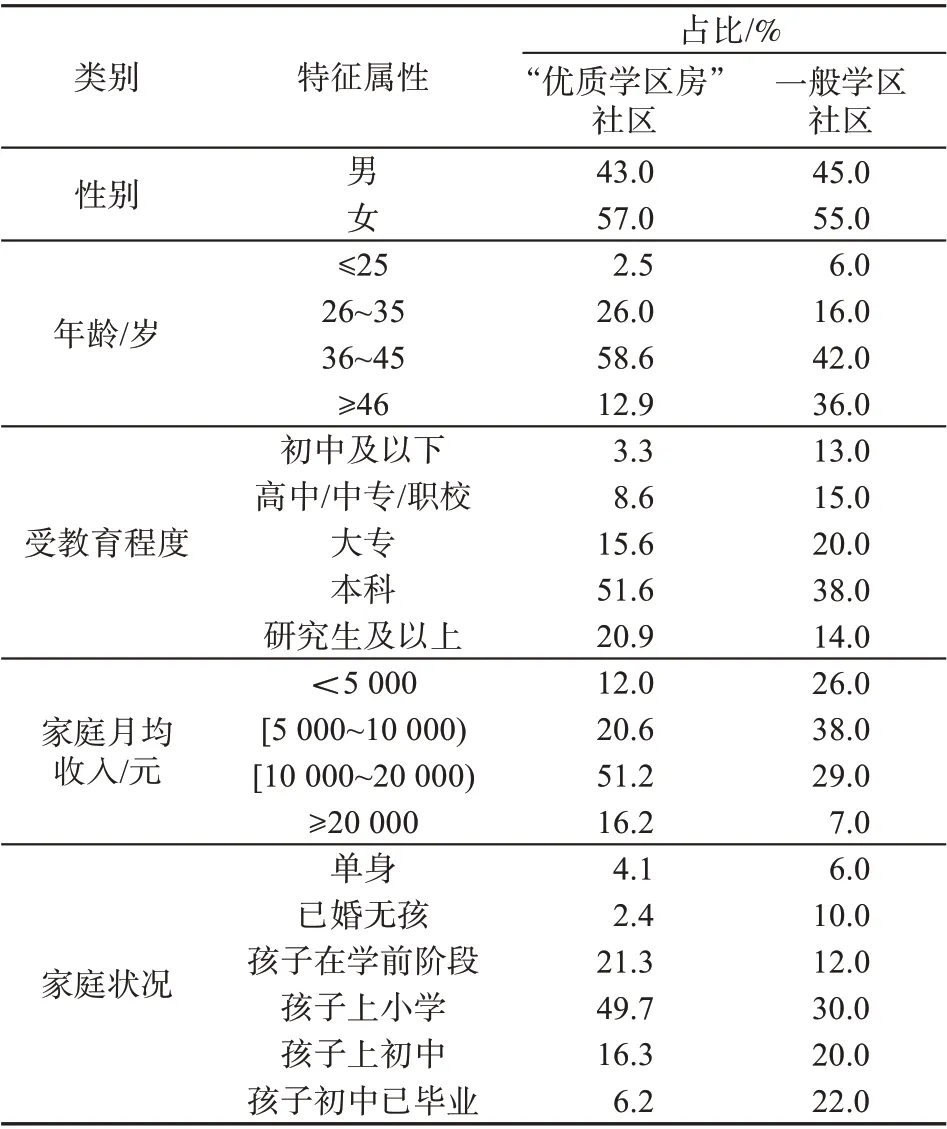

为了解和验证学区社区主体异化行为特征,2019年8—9月,笔者在调查区域内开展问卷调查。调查问卷涉及居住主体的居住特征(小区名称、产权状态、房屋面积、购房目的、购房价格、资金来源)、社交邻里(邻里相识程度、交往范围、交往方式、交往目的)、居住满意度(居住空间、小区配套、邻里关系、物业管理)、长期居住意愿(居住时长、搬离意愿、社区参与程度)。根据不同学龄段学生放学时间的不同在学校门口和小区内发放问卷,共计发放364份问卷。“优质学区房”社区发放264份问卷,剔除了重复填写的问卷,有效问卷250 份(有效率94.7%);一般学区社区发放100 份问卷,全部有效。350 个有效样本的年龄、职业、学历、收入结构特征符合调查区域居民的整体社会结构特征,其中,有学龄儿童在读的受访家庭占调查样本总数的66.0%(“优质学区房”社区)和50.0%(一般学区社区)(表1)。

表1 样本家庭社会经济特征Table 1 List of sample attributes

2 “优质学区房”社区社会-空间异化特征

2.1 住房价格异化

对学区房价格的讨论多用“溢价率”(李超等,2020),具体可通过计算“优质学区房”社区房价超出同等地段一般学区社区房价的比例测度。

根据2021 年6 月房价数据,计算“优质学区房”社区的溢价率。在南京市层面,教育资源最好的鼓楼区二手房交易均价高达5.06万元/m2,而同处老城中心区教育资源相对较差的秦淮区只有4.13万元/m2,溢价率为22.5%;在鼓楼区层面,根据教育质量将区内小学分为顶级、优质、较好、一般4个等级(宋伟轩等,2019),“顶级”“优质”“较好”和其他学区房住宅均价分别为8.79、6.80、5.54 和3.50 万 元/m2, 溢 价 率 依 次 为29.3%、 22.7%、58.3%;在调查区域层面,优质双学区、优质单学区、一般学区的住宅均价分别为6.94、5.87 和4.76万元/m2,“优质双学区”相对于“优质单学区”、一般学区的溢价率分别为18.2%、45.8%(图3)。可见,“优质学区房”社区存在显著的溢价。尽管溢价的产生不能完全归结为学区的影响,但学区质量与住宅价格之间确实存在较为显著的正相关关系(陈培阳,2015)。不仅如此,“优质学区房”的溢价还存在非理性,购房者高价购入优质学区房多属于超出自身经济支付能力的透支型消费行为。据调查,高达96.8%的优质学区房购房者为贷款购房,其中月还贷额超过家庭收入30%的家庭占比达38.4%。

2.2 社区功能异化

对居民购房目的进行调查,“优质学区房”社区87.2%的购房者以子女就读名校为首要购房目的,而一般学区该比例只有16.0%。从购房时机上看,每年学校入学报名资格预审截止日期前(第一季度),优质学区房的成交量都显著高于其他三个季度。另对“是否愿意在此长期居住”的调查结果显示,多达45.9%的优质学区社区被调查者明确表示“子女毕业会搬离该小区”,而一般社区该比例仅为18.0%,这进一步说明优质学区社区居民购房多是为了子女教育,而非以居住为目的。调查还发现,有部分居民高价购入优质学区房,但并不愿意长期居住,因此把优质学区房租给别人,自己则居住在环境更好的小区,出现大量的“换租”家庭。可见,“优质学区房”社区的教育功能超越居住功能居于支配地位,社区功能出现扭曲异化。

2.3 社交邻里异化

对居民个体的社会交往范围、目的、方式、邻里相识程度进行调查。结果显示,“优质学区房”社区居民的社会交往呈现异化的特征(图4)。从社会交往范围看,“优质学区房”社区居民以跨居住小区的交往频次最高,基于居住地缘关系的同楼栋交往频次则最低,仅为7.4%,而一般学区社区该比例为27.0%;从社会交往目的看(图4-a),“优质学区房”居民以“小孩学习”为目的的日常交往行为占74.0%,而一般学区社区为56.0%;从社会交往方式看,“优质学区房”居民主要通过电话、微信方式联系交流的占66.8%,通过经常串门增进邻里关系的占11.2%,而一般学区社区分别为42.0%、29.0%。将邻里相识程度分为熟悉(知根知底,交流频繁)、相识(知道对方姓名、职业及家庭基本情况,但还不能算是朋友)、一般(止于“点头之交”)、不认识(没有交流)4种类型。结果(图4-b)显示,56.4%的被调查者与邻居关系一般或不认识,与邻居之间仅限于点头打招呼或没有任何交往;29.2%的被调查者与邻居相识,能说出对方的姓名,但交往不多;只有14.4%的被调查者认为与邻居较为熟悉,了解邻居的家庭、职业基本情况。可见,“优质学区房”社区的邻里相识程度低,居民社会交往的目的性、功利性较强,个人社交网络被教育重构。

2.4 外在空间与社会价值反差强烈

由于优质教育资源(名校)多集中在老城中心区,所以“优质学区房”社区有不少属于房龄老、建筑破旧、户均面积小的“老破小”,如本文调查区域内42%的“优质学区房”社区房龄超过20年。这就使得优质的学区教育资源与破旧的物质空间形成强烈的反差。从住房价格、社区功能、社交邻里的调查结果看,“优质学区房”社会-空间异化的发生与居住社区物质空间的老旧程度紧密相关,总体上社区物质空间老旧程度越高,则社区社会-空间异化现象越明显。

3 异化的发生与演进机理

社会-空间关系在具体的生产实践中相互建构,内在地充斥着(社会)空间化与(空间)社会化的双重演进(Soja,2005)。从社会-空间关系的发展演进入手,由外及内,梳理并总结异化在“优质学区房”社区的发生与演进机理。

3.1 住房市场化改革推动住宅价格上涨

改革之前,住房单一地被作为社会生产乃至自我生产的“福利”,具有醒目的社会属性和身份内涵;由于无法交易,住房居住功能及其空间属性籍由归一化、附属化而被抹杀。因此,改革之前的住宅在很大程度上被作了“去空间化”的处理。

20 世纪90 年代末的住房市场化改革,肯定了住宅的空间价值,建立了住宅交易的市场规则,搭建了基于空间价值的住房价格生成框架。在发展型政府导向下,城市土地价格不断提高,推动住宅价格持续上涨,进而刺激住宅成为保值增值的资产工具。1998年前后,南京江东片区第一批住宅开始建设,当时对外销售的商品房均价只有1 000元/m2左右;而到了2010年底,该片区内住宅均价普遍已高达18 000 元/m2左右。可见,住房市场化改革极大地刺激了住宅价格的上涨,但那时学区的影响还未显现。2011年初,片区内“优质学区房”社区住宅均价为18 200 元/m2,而其他住宅均价为17 500 元/m2,两者差别并不大。

3.2 学区制催生社区价值的双重撕裂

学区制度的出台打破了住宅(物质)空间演进的有序稳态,对业已成形的住宅价格生成机制和空间价值格局形成了双重撕裂。

首先是社区价值外在的空间撕裂。由于并非所有住宅都被同时、同质地叠加了学区的社会属性,再加上优质教育资源本就稀缺,因此优质学区房市场价值超常跃升,而一般学区房升值则相对迟滞,这导致不同空间层面的房价分化程度加剧。以调查区域为例,2012 年6 月到2021 年6 月,“优质学区房”社区房价上涨速度明显快于一般学区社区,两者比值从1.07拉升到1.46(图5)。同时,空间毗邻的不同居住小区也由于学区质量差异而形成巨大的房价梯度,如银城花园(优质学区房)均价高达70 000元/m2左右,而一路之隔的江滨新寓(一般学区房)均价则仅为50 000元/m2左右。

其次是社区价值内在的自我撕裂。老旧“优质学区房”社区的经济价值与其居住空间品质之间存在强烈反差,使得其物质空间现实与购房者自我心理期望在逻辑上难以自洽,进而刺激购房主体萌生异化情绪,这将促使居民从情感上不认同或难以接受自己的邻居。据调查,在“优质学区房”社区,高达38.8%的被调查者自认为与邻居缺乏共同话题,38.4%的被调查者不愿意与邻居加强交往。

总而言之,住宅市场化改革推动了住宅由“福利”到“商品”的社会空间属性演变,继而学区制的介入催生社区价值外在和内在的双重撕裂,由此奠定“优质学区房”社区异化的社会空间基础,为探析社区空间异化的生成机理提供了基本的分析框架(张振等,2017)。

3.3 东方文化促进社区的工具化演进

东方文化的熏陶促进“优质学区房”社区的工具化演进。一方面,东方文化重视教育,购房者不惜举家举债高价购入优质学区房后,为提高居住品质,不少购房者选择居住在环境更好的小区,而将自己的学区房租出,成为“换租”一族。据调查,银城小学学区内“换租”家庭比例大致在15%左右,在房龄较老、户型较小的老旧社区“换租”比例则要超过25%。“换租”将进一步弱化社区的居住功能,加剧社区功能异化和社区主体异位。另一方面,东方文化重视家庭,父母、老人甘愿牺牲个人追求,投身于孩子教育,成为异己的社会主体。据调查,在“优质学区房”社区,52.8%的家庭主要由老人负责照顾家庭、接送儿孙,并且三世同堂挤在不足20 m2/人的住房当中,而在一般学区社区该比例仅为36%;另“优质学区房”社区有34.4%的家庭由全职妈妈(爸爸)负责子女教育,而在其他社区该比例为18%。

“优质学区房”社区的工具化演进有两方面结果。一方面,作为高获取成本的空间性商品,“优质学区房”的空间价值却不在于居住空间本身,成为空壳化、空洞的物质空间工具;另一方面,作为获取教育权益的社会性商品,“优质学区房”的社会价值却超脱个体、家庭抑或社区之外,成为阶层固化和再造的社会工具。

3.4 社会-空间的分离对立激发符号化

在本质含义上,异化有自我否定之意(俞吾金,2007)。就“优质学区房”社区而言,异化的发生预示着其作为社会-空间统一体的自我否定与瓦解。该过程发端于以教育为目的的社会性追求,相对于居住空间追求的支配性,隐含了社会性对空间性的否定,从而导致社会性、空间性在优质学区社区的分离和对立。在住宅商品化语境下,叠加学区属性的“优质学区房”社区被赋予象征等级、地位的社会区分功能,空间实体让位于空间的社会意义。由于“优质学区房”社区房价更高,聚居了更高比例的高收入家庭,住宅空间在教育牵引下被塑造成区分社会层级的标志(孙江,2008)。与此同时,在东方文化影响并促成的社区工具化情境下,社会-空间性的分离对立使得异化成为“优质学区房”社区内在的逻辑应答,动摇“优质学区房”社区作为社会-空间统一体的存在基础,最终消解社区主体参与社会-空间建构的积极性。

结果是,空间本身的外在形式和人在社区内部的社会实践达成妥协与退让,导致形式与内容之间的相互分离。空间的实践、空间的表征和再现性空间不再相互链接,社会性与空间性无法自洽,进而“优质学区房”社区最终成为对立矛盾的空间表象。随着社交网络、主体意识、社区认同等社会内涵与社区空间具象的剥离,“优质学区房”社区日益空洞化,成为消费主义主导下工具性的物质空间符号。空间符号的消费愈发塑造“异己的个体”,使之成为空间商品化语境下住宅消费实践的典型人格特征,致使居住主体不但被工具化建构,而且备受社区空间符号化的支配。

综上,近年来中国老城区“优质学区房”社区不断凸显的社会-空间异化,本质上是社会-空间辩证统一关系受到冲击逐渐趋于分离、对立,从而促使“优质学区房”社区自我否定和角色衍变的结果(图6)。

4 社区异化的社会-空间效应

4.1 学区“围城”效应

“围城”是钱钟书在其代表作《围城》中刻画的社会背景及个人情感群像,常用来隐喻“不断地追求和对所追求的成功的随之而来的不满足和厌烦”。对此,杨绛写道:“《围城》的主要内涵是围在城里的人想逃出来,城外的人想冲进去”。“优质学区房”社区社会空间异化的发生,正在造就现实中的“围城”——已购“优质学区房”并入住的居民想逃离出来,而无力购买“优质学区房”的人群则千方百计地想挤进去。

据调查,“优质学区房”社区的居住满意度仅为22.3%,只有28.8%的被调查者表示“愿意在此长期居住”,25.2%的被调查者表示“说不准,还没认真考虑过”,高达46.0%的被调查者明确表示“条件允许会搬离该小区”。与此同时,购买优质学区房却成为几乎所有新生家庭的目标。因为,“优质学区房名校—高分—好大学—好工作—高收入”是一个显而易见的、被社会公认的因果链,购买优质学区房就相当于买门票。正因如此,近年来优质学区房需求高涨,价格不断攀升,购房经济门槛越来越高,学区“围城”也随之越筑越高。

4.2 居住空间“再分异”效应

教育已成为影响中国城市居住空间分异的重要力量,进而引发绅士化(中产化)现象(陈培阳,2015;胡述聚等,2019)。如果说,由空间区位、环境品质决定的居住空间的原始价值(即不考虑学区加成作用)与个人经济收入动态匹配,推动居住空间“初次分异”;那么,在此基础上,教育资源的加成推高优质学区房的价格,对中低收入阶层的“推挤效应”和对中高收入阶层的“聚拢效应”则促成居住空间的“再次分异”。

一方面,优质学区房对城市住宅价格的抬升将进一步加剧居住空间对不同收入阶层的分化,从而导致居住空间分异程度进一步强化。以南京为例,优质学区房价格比同等地段的非学区房价格普遍要高20%以上,优质学区房社区比一般学区社区集中了更高比例的中高收入居民。就调查区域样本数据看,“优质学区房”社区有67.4%的家庭月均收入>10 000 元,只有12.0%的家庭月均收入<5 000 元,一般学区社区该比例则分别为36.0% 和26.0%(见表1)。

另一方面,优质学区房购买主体在年龄、学历及其生活方式等社会特征上更显一致性,其教育择居行为将推动居住分异的深化。社区居民构成在持续的多重分异作用下不断地“被提纯”,成为高度同质性的社会空间单元。从调查样本数据看(见表1),“优质学区房”社区26~45 岁的中青年占比为84.6%,本科及以上学历的占比达72.5%,拥有学龄儿童的核心家庭占比达到66.0%,这部分家庭中超过2/3是最近5年内购房迁入。

另外,教育择校行为还将触发社会分层和居住空间分异的固化和代际传递机制,因此中产阶层将其视之为阶层身份代际传递的重要策略(胡述聚等,2019)。通过计算2021 年6 月相对于2010 年6月的房价涨幅可知,“优质双学区房”上涨157.20%,“优质单学区房”上涨128.98%,而“一般学区房”上涨116.70%(图7)。近10年来“优质双学区房”价格的上涨速度高于“优质单学区房”,而“优质单学区房”上涨速度又高于“一般学区房”。可见,优质学区房是保值增值的优质资产工具,当子女升学毕业后,出售学区房能够获得丰厚的经济回报,从而巩固社会经济阶层分化的结果。

4.3 社区治理“失灵”困境

习近平总书记指出,“基层是一切工作的落脚点,社会治理的重心必须落实到城乡、社区”。作为近年来备受关注的一类城市社区,“优质学区房”社区治理是城市社区基层治理的难点。在某种程度上,正是不断凸显的社会空间异化,才使得“优质学区房”社区陷入治理“失灵”的困境。

一是“主体缺位”导致治理失灵。一方面,相对于其他社区,“优质学区房”社区产权主体与居住主体不一致的比例更高,社区居民参与社区活动的积极性不高。另一方面,相对于其他社区,“优质学区房”社区产权主体的变动更为频繁,居住主体流动性更强。错位的、不稳定的居住主体特征使得“优质学区房”社区难以组织有效的多元协同治理体系。以育才公寓(调查区域内的老旧“优质学区房”社区)为例,该小区原物业于2016年年底到期后,由于业主投票参与度过低(<50%),无法依规产生业主委员会,物业选聘工作陷入困境,小区管理长时间陷入缺失状态,社区治理几乎无法开展。

二是“目标错置”导致治理失灵。“优质学区房”社区在居住功能、邻里交往等方面的异化使得社区公共利益与居民需求之间不断分野和撕扯,使得“优质学区房”社区治理过程中存在较多对立性的无效参与,社区认同的达成需要较高的技术成本。仍以育才公寓为例,对于物业选聘的要求,居民诉求冲突严重,有产权的居民希望选聘服务质量高的物业公司,而无产权的租住居民和多数老年居民则不愿意承担更高的物业费,两个群体争执不休,是造成业主大会无法合规组建的重要原因之一。

三是“机制断裂”导致治理失灵。随着教育导向下社会空间异化的不断深入,“优质学区房”社区居民的社会性需求被教育“强行挤压”而难以在空间上实现,同时其空间性又受限于居民的错位和流动而难以有效锚定。结果是,社会性与空间性不断错置,两者难以在社会空间上实现统一,社会空间生产的机制无法自我愈合,即便有外界的强力干预也很难奏效。2017—2019年,育才公寓长达2年时间没有物业管理,小区卫生无人打扫、停车无序、安保缺失、居民冲突不断,尽管街道、派出所和相关部门多方协调、积极推动,但基层社区治理的努力在该小区仍不断遭遇挫折。

4.4 老城更新“阻滞”困境

老城更新正在成为城市发展的主要手段之一。然而,随着异化的不断加深,破旧的“优质学区房”社区越来越成为更新矛盾最为突出的空间。一方面,“优质学区房”社区中不少住宅建筑年代久远、配套缺乏、居住环境不佳,是城市中心区老城更新最迫切的空间之一。另一方面,优质学区房价格普遍高于同等地段的一般学区房,这类空间的老城更新往往由于更新成本过高、主体多元复杂、学区重划困难等因素难以实施,这就使得“优质学区房”社区成为老城更新中的“钉子”。以南京为例,在2008 年以来实施的近1 500 万m2老城更新项目中,鲜有“优质学区房”社区成功实施的例子(叶斌,2020)。

问题还在于,随着老城中心区形象面貌和建设品质的不断提升,地处老城中心区的优质学区房与周边地区的空间形象和居住环境落差将会持续扩大,这将最终削弱其高房价的市场支撑,但也可能进一步加剧“优质学区房”社区的社会空间异化:居住空间的老化将推动更多的购房者放弃学区社区的居住功能,通过“换租”行为实现居住和教育的两全;子女毕业后更坚决地出售学区房,这将再次强化社区居民的流动性,进一步凸显社区空间性、社会性的错位和扭曲,削弱社区参与、社区认同培育的主体基础,从而进一步增加老城更新的实施难度。

5 结论与讨论

借用“异化”这一哲学术语,基于对南京的调查,对“优质学区房”社区社会空间特征进行研究,得到的主要结论为:1)发生在老旧“优质学区房”社区的社会空间异化是教育资源分布不均衡所引发的社会空间关系畸形扭曲的现象。2)社会空间异化的发生和演化受市场化、学区制、东方文化等外部因素的推动,表现为优质学区房“商品化—社会化—工具化—符号化”的角色演进过程,本质上是社区内在的社会-空间分离对立与自我否定的结果。3)异化将给“优质学区房”社区带来深刻的社会空间影响:持续高筑学区“围城”,催生居住空间“再分异”,导致社区治理“失灵”,增加老城更新的难度。

本文引入“异化”这一哲学建构进行理论层面的分析和讨论,为解读中国社会转型与城市空间重构过程中出现的问题提供新的工具。基于这一角度,需要重建“优质学区房”社区的社会、空间价值形成格局,可以从以下3个方面着手应对:1)从根本上改变教育资源布局不均、分配不公的格局,改变优质教育资源的市场供需关系,消除社会空间异化的现实根源;2)探索建立“优质学区房”社区社会、空间价值再平衡的反馈与调节机制,建立社会空间异化的消解路径;3)通过“租售同权”“大片划区”等打破优质教育资源与社区的锁定关系,消释社会空间异化的不利影响。

在住宅商品化与工具化语境下,社会空间的异化是后现代语境下中国城市社会空间发展的新动向。通过南京的实证研究以及对异化发生机理的探讨可知:社会空间异化不仅在南京的老旧“优质学区房”社区日益凸显,在其他城市以及“一般学区房”社区同样拥有萌生和发展的土壤和环境,从而给中国城市社会空间演化带来诸多负面影响。即便如此,与西方国家教育不公引发的社会阶层间分裂加剧、种族间对立强化等结构性问题相比,中国学区社区的社会空间异化更多地表现为内在的、自我的、阶段性矛盾,本质上仍然是住宅价格过度溢出的连带后果。因此,发生在中国城市社区的社会空间异化,与西方存在本质上的不同。当然,结合中国的具体制度和发展背景,对于异化内涵的系统解释和科学评测,以及涉及其他城市、覆盖不同类型学区房社区的进一步调查论证,仍需在后续研究中加强。