黄河流域城乡居民福祉测度及其时空演变

李魁明,姚罗兰,石云,张达,林裕梅

(1. 防灾科技学院 应急管理学院,河北 三河 065201;2. 首都师范大学 资源环境与旅游学院,北京 100048;3. 北京农业职业学院 国际教育学院,北京 100012)

党的十八大以来,党中央高度重视民生福祉,党的十八届三中全会提出将增进人民福祉作为全面深化改革的出发点和落脚点,党的十九大报告中强调增进居民福祉是发展的根本目的。党的十九届六中全会进一步指出,全面深化改革开放,促进共同富裕,以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点。

福祉是与人类生活状态、感知、情感等紧密相关的多维度概念[1],福祉研究源于20 世纪50 年代,早期研究更多关注的是社会的经济福利层面。随着人们观念的转变、对生活品质的追求和研究的不断深入,福祉的内涵已经扩展到社会、经济、环境等生活领域的各个方面[2],逐渐受到生态学、环境科学、城乡规划学、地理学等学科的关注。在过去几十年,居民福祉研究取得了迅速发展,主要体现在以下几方面:(1)在概念界定方面,虽然各学科对居民福祉概念仍未达成共识,但是在福祉内涵方面仍得到了进一步丰富和拓展,均认为福祉指人的良好生活状态,蕴含人们对美好生活的向往和全面发展的需求,大致可以划分为客观福祉与主观福祉两类。客观福祉是包括财富、教育、健康和设施等各种客观环境。最初的客观福祉偏重经济指标[3],随着研究的不断深入,客观福祉水平转向多维角度。主观福祉是人们对自身幸福程度的感知与表达,多用幸福感或生活满意度来表征[4-5]。随着时代的发展,人们对福祉的认识不断深化,主观与客观逐渐融合[6],视角也在不断拓宽。(2)在指标构建与评价方法方面,依据研究侧重点和评价对象的差异,福祉评估的指标体系一般由主观福祉指标、客观福祉指标或两者相结合而构成。目前国际上广泛使用的客观福祉评价指标体系是联合国开发计划署的HDI 指数[7-8],另外还有国家福利指数[9](NWI)、生态系统与人类福祉评估框架以及人均GDP[3]等其他常用指标;主观福祉通常在区域或国家尺度上进行,调查方法主要是问卷访谈和参与式评估,因其研究需要大量的实地调研,与客观福祉相比,主观福祉的研究较少。有学者将主、客观福祉结合进行综合全面评估,如King 等[10]提出的全球幸福指数(HPI),Bawa 等[11]提出的未来人类福祉体系。(3)在影响因素方面,主要分为四大类:个人因素,家庭与人际关系因素[12],宏观的经济[13]、文化与政府治理因素[14]以及人居环境因素(包括生态环境、建成环境和社会环境),2005 年发布的《千年生态系统评估》报告将生态系统服务[15]作为人类福祉的重要影响因素。综上所述,国内外学者对福祉的概念、评价及影响因素都做了深入有效的研究,为本研究提供了较好基础。然而目前国内学者对居民福祉的理解大多是沿用生活质量、生活满意度、幸福感的概念,在指标构建中缺乏福祉的跨学科研究,学科视角融合不足,关于城乡福祉差异的研究也取得了不少成果[7,16-17],但融入主观福祉的研究较少[18]。

黄河流域在国家发展大局中具有重要战略地位,目前针对黄河流域的研究集中在经济与社会发展[19]、生态与环境保护[20]、水沙变化与流域治理[21]等方面,对流域居民福祉关注较少。2019 年9 月18 日,习近平总书记主持召开的黄河流域生态保护和高质量发展座谈会,为引领新时代下黄河流域城乡融合发展、居民福祉提升提供了方向。因此,综合主观和客观视角,分别以城镇、农村和城乡差异三个方面,以黄河流域九省份为研究对象,探讨城乡居民福祉的动态变化与空间特征,以期为黄河流域城乡融合提供指导,为流域高质量发展提供支撑。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域

黄河干流全长5 464 km,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东九省份,黄河流域是我国重要的生态屏障和经济带,在国家区域格局中具有重要战略意义。2020 年沿黄九省份地区生产总值为25.39万亿元,占全国比例为24.99%,总人口为4.21 亿人,占全国比例为29.84%,其中,城镇人口2.51 亿人,乡村人口1.70 亿人,城镇化率为59.62%,低于全国平均水平63.89%。2019 年,习近平总书记在郑州召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会,黄河流域生态保护和高质量发展开启新征程。但是,受各种因素影响,沿黄九省份区域内部不平衡问题较为突出,区域之间以及城乡之间的差距比较明显,以居民人均可支配收入为例,2020年山东(32 886 元)是甘肃(20 335 元)的1.62 倍,同期山东城乡居民人均可支配收入分别为43 726 元和18 753 元,甘肃分别为33 822 元和10 344 元,城乡比均大于2。

1.2 研究方法

1.2.1 城乡居民客观福祉指数

借鉴目前应用最广泛的人类发展指数[7-8],考虑到消费水平与福祉联系紧密,增加消费维度,从收入、消费、教育、健康四个方面重新选取指标建立城乡居民客观福祉指标体系(表1)。依据全面性、可取性、可比性、科学性的原则,参照前述相关研究[17-18],分别选取人均可支配收入表征收入福祉,选取居民消费水平、恩格尔系数和人均文教娱乐消费支出表征消费福祉,选取人均受教育年限和中小学生师比表征教育福祉,选取每千人卫生技术人员和每千人卫生医疗机构床位表征健康福祉。

表1 城乡居民客观福祉评价指标体系及权重

为了优化指标权重,分别运用AHP 和熵权法获得各指标的权重,取两者均值确定最终的指标综合权重,通过极差标准化法对指标进行标准化处理,通过加权求和计算出居民福祉指数。

式中:(PO)U为某省份的城镇客观居民福祉指数,(PO)R为某省份的农村客观居民福祉指数,Xi表示城镇或农村第i个指标经过标准化处理后的值,Wi为第i个指标的权重。

1.2.2 城乡居民主观福祉指数

主观方面满意度受人为因素影响较大,但它仍然是度量人类生活质量的重要指标,可反映调查者对客观需求的满足程度[22]。采用社会调查方式对受访者进行提问,根据受访者回答情况分类级赋值,幸福感越强被赋予的分值越大,幸福感越弱被赋予的分值越小,所有受访者分值总和除以受访人数即为主观居民福祉指数,具体计算公式为:

式中:(PS)U为某省份的城镇主观居民福祉指数,(PS)R为某省份的农村主观居民福祉指数,M为城镇或农村问卷总数,n为幸福感分级,Qi为i级问卷总数。

1.2.3 城乡居民福祉指数及差异系数

考虑到城乡居民客观福祉和主观福祉两个维度的协同均衡及两者并不存在完全相互替代关系,采用几何平均数法合成城乡居民福祉指数,采用城镇居民福祉指数与农村居民福祉指数的比值反映城乡居民之间福祉水平的差距,具体计算公式为:

式中:PU为某省份的城镇居民福祉指数;PR为某省份的农村居民福祉指数;T为城乡居民福祉差异系数,T值越高,表示居民福祉水平的差异越大。

1.2.4 Theil指数

为便于比较黄河流域区域间居民福祉水平差异,参照王喜等[23]的研究,将青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古划分为黄河上游地区,将山西、陕西划分为黄河中游地区,将河南、山东划分为黄河下游地区。采用Theil 指数对黄河流域各区域内居民福祉水平差异进行分析,其计算方法如式(8)所示。

2 数据来源与处理

考虑到数据的可获得性和可比性,选取2011 年、2013 年、2015 年、2017 年和2019 年为研究时点。其中,各省份城乡居民人均可支配收入和居民消费水平来源于相关年份的《中国统计年鉴》;恩格尔系数和人均文教娱乐消费支出比根据各省份相关年份统计年鉴计算得出;中小学生师比来源于相关年份《中国教育统计年鉴》;居民平均受教育年限计算所需数据来源于相关年份《中国人口和就业统计年鉴》;主观福祉指数计算数据来源于相关年份的中国综合社会调查(CGSS)数据(http://cgss.ruc.edu.cn/)中的幸福感选项,其中2019 年数据暂未公布,用2018 年的数据代替。

中国综合社会调查(CGSS)系统全面地收集了多个层次的数据,已成为研究中国社会最主要的数据来源之一。CGSS 调查问卷采用的是多阶分层PPS 随机抽样的设计方式,每年样本总量均在10 000 个以上。该数据资料相对来说较为全面[18],在反映幸福感总体状况上具有较高的科学性、可行性以及代表性。研究时点年度中国综合社会调查数据经筛选处理后涉及黄河流域九省份的样本分别为2 962 份、2 951 份、2 860 份、3 001 份、2 817 份,其中城乡比大约为2 ∶3。CGSS 数据提问为“总的来说,您觉得您的生活是否幸福”,有效选项有5 个,即“1 非常不幸福,2 比较不幸福,3 一般,4 比较幸福,5 非常幸福”。因此,主观福祉指数计算过程中n取值为5,Q1、Q2、Q3、Q4、Q5分别表示0.2、0.4、0.6、0.8、1。

3 结果与分析

3.1 黄河流域城镇居民福祉动态变化

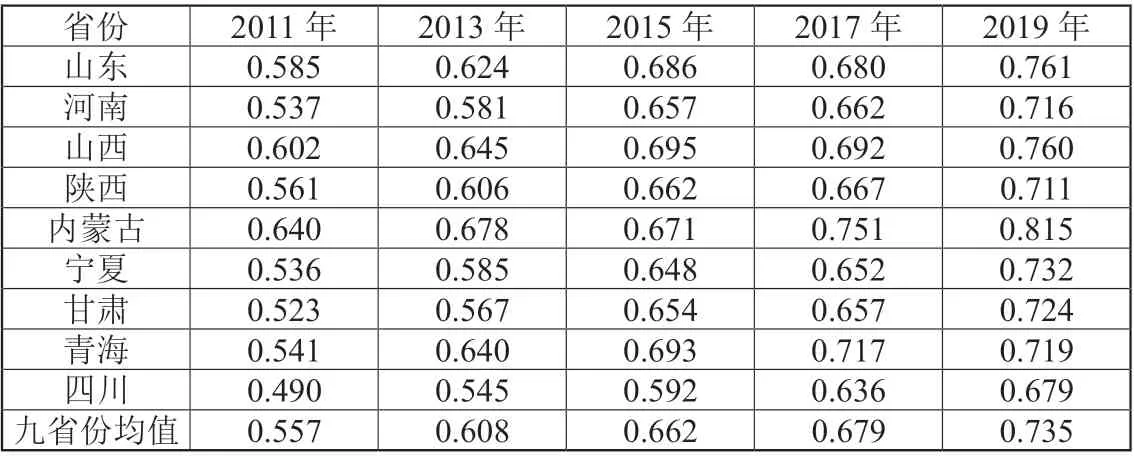

根据公式(1)、(3)、(5),计算2011—2019 年黄河流域九省份的城镇居民福祉指数,结果(表2)显示,2011—2019 年黄河流域九省份的城镇居民福祉指数均呈上升趋势,福祉水平都得到了较大提升,均值由2011 年的0.557上升到2019 年的0.735。从数值上看,2011 年和2019 年,内蒙古城镇居民福祉指数均为最高,四川均为最低,但得分差距在缩小。2011 年,内蒙古城镇居民福祉指数为0.640,四川为0.490,相差0.150;2019 年,内蒙古城镇居民福祉指数为0.815,四川为0.679,相差0.136。从增速上看,甘肃的城镇居民福祉指数增长速度最快,从2011 年的0.523提高到了2019 年的0.724,累计增长0.201,年均提高2.515%。而陕西的城镇居民福祉指数增长速度最慢,年均增速为1.878%。

表2 2011—2019年黄河流域九省份城镇居民福祉指数

为了更直观地表达黄河流域九省份城镇居民福祉水平,将九省份2011—2019 年城镇居民福祉指数进行组合,采用自然断裂点法划分为三个等级,具体为0.490 ~0.624 为低福祉区域,0.625 ~0.679 为中福祉区域,0.680 ~0.815 为高福祉区域。选取2011 年、2015 年和2019 年,绘制黄河流域九省份城镇居民福祉指数格局图(图1)。

图1 黄河流域九省份城镇居民福祉指数

2011 年,黄河流域九省份城镇居民福祉指数整体不高,无高福祉区域,仅有内蒙古为中福祉区域,中福祉区域比例为11.11%,低福祉区域比例为88.89%;2015 年,青海、山西和山东增长为高福祉区域,高福祉区域增加至33.33%,内蒙古、甘肃、宁夏和河南为中福祉区域,仅有四川为低福祉区域;2019 年,高值省区达到8 个,占比为88.89%,四川升为中福祉区域,无低福祉区域。

内蒙古城镇居民福祉指数在2011 年和2019 年均为最高,得益于收入和消费能力排名靠前,2011 年两个指标分别为20 813元和15 874 元,排名分别为第二和第一,2019 年两个指标分别为40 782 元和25 383 元,均排名第二。但内蒙古城镇居民福祉指数在2015 年稍有下降,主要是受主观居民福祉下降所致。

四川城镇居民福祉指数在2011—2019 年均为最低,各指标排名均靠后。特别是消费因素层中恩格尔系数和医疗因素层中每千人卫生技术人员、每千人卫生医疗机构床位。虽然四川城镇居民福祉指数较低,但是也保持了较快的增长势头,由从2011 年的0.490 提高到了2019 年的0.679,累计增长0.189,年均提高2.368%,由低福祉区域上升为中福祉区域,增速在沿黄九省份中排名第三。

根据公式(8),计算得到2011—2019 年黄河流域城镇居民福祉Theil 指数(图2)。从整体差异来看,黄河流域城镇居民福祉差异大致可以分为两个阶段:第一阶段(2011—2015 年)是快速缩小阶段,Theil 指数从2011 年的0.026 下降到2013 年的0.009。第二阶段(2015—2019 年)是平缓阶段,Theil 指数在0.010 上下波动。从区域内部差异来看,下游和中游的内部差异较小,上游的内部差异较大,上游的内部差异变化趋势和流域整体差异变化趋势一致。

图2 2011—2019年黄河流域九省份城镇居民福祉Theil指数

3.2 黄河流域农村居民福祉动态变化

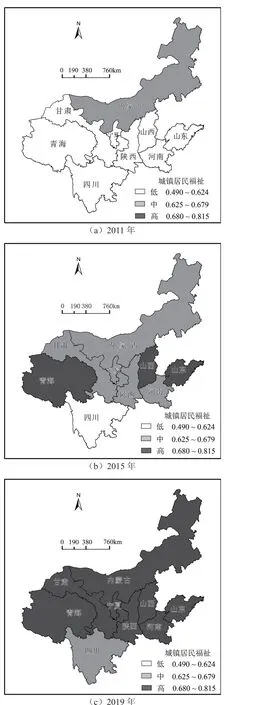

根据公式(2)、(4)、(6),计算2011—2019 年黄河流域九省份的农村居民福祉指数,结果(表3)显示,2011—2019 年,黄河流域九省份的农村居民福祉指数均呈上升趋势,福祉水平都得到了较大提升,均值由2011 年的0.411 上升到2019 年的0.532。从数值上看,2011 年和2019 年,内蒙古农村居民福祉指数均为最高,四川均为最低,但得分差距在缩小。2011 年,内蒙古农村居民福祉指数为0.516,四川为0.339,两者相差0.177;2019 年,内蒙古农村居民福祉指数为0.594,四川为0.532,两者相差0.062。从增速上看,河南的农村居民福祉指数增长速度最快,从2011 年的0.357 提高到了2019 年的0.526,累计增长0.169,年均提高2.112%。而内蒙古的农村居民福祉指数增长速度最慢,年均增速为0.099%。

表3 2011—2019年黄河流域九省份农村居民福祉指数

将九省份2011—2019 年农村居民福祉指数进行组合,采用自然断裂点法将其划分为三个等级,具体为0.339 ~0.442 为低福祉区域,0.443 ~0.516 为中福祉区域,0.517 ~0.594 为高福祉区域。选取2011 年、2015 年和2019 年,绘制黄河流域九省份农村居民福祉指数格局图(图3)。

图3 黄河流域九省份农村居民福祉指数

2011 年,黄河流域九省份农村居民福祉指数整体不高,无高福祉区域,内蒙古和陕西为中福祉区域,中福祉区域比例为22.22%,低福祉区域比例为77.79%;2015 年,内蒙古、陕西和山东上升为高福祉区域,高福祉区域增加至33.33%,宁夏和河南上升为中福祉区域;2019 年,高值省区达到7 个,占比为77.79%,青海和四川升为中福祉区域,无低福祉区域。

内蒙古农村居民福祉指数在2011—2019 年均为最高,和该区城镇居民福祉指数一样,收入和消费能力在九省份排名靠前,2011 年两个指标分别为6 942 元和6 880 元,排名分别为第二和第一,2019年两个指标分别为15 283 元和13 816 元,排名分别为第二和第一。同时,2011—2019 年农村居民幸福感也为最高,2011 年和2019 年分别为0.880 和0.837。

四川农村居民福祉指数在2011—2019年均为最低,各指标排名均靠后。虽然四川农村居民福祉指数较低,但是也保持了增长势头,从2011 年的0.339 提高到了2019 年的0.468,累计增长0.129,年均提高1.612%,由低福祉区域上升为中福祉区域。

根据公式(8),计算得到2011—2019 年黄河流域农村居民福祉Theil 指数(图4)。从整体差异来看,黄河流域农村居民福祉差异为波动下降。Theil 指数从2011年的0.078 下降到2013 年的0.028,然后增长至2015年的0.061,之后持续下降至2019 年的0.024。从区域内部差异来看,下游和中游的内部差异较小,上游的内部差异较大,上游的内部差异变化趋势和流域整体差异变化趋势一致。

图4 2011—2019年黄河流域九省份农村居民福祉Theil指数

3.3 黄河流域城乡居民福祉差异变化

3.3.1 黄河流域城乡居民福祉水平空间叠加关系

城镇居民福祉指数和乡村居民福祉指数二者水平的匹配程度存在错位现象,把握两者在空间上的对应关系也是城乡差异的重要表现。因此,根据前文对城乡居民福祉指数的等级划分,将二者进行空间叠加,共得出八种城乡福祉水平等级对应关系,详见表4。

表4 2011—2019年黄河流域九省份城乡居民福祉等级对应关系类型

从二者的水平对应关系类型来看,处于完全对应状态的省份数量较多,5 个年份占66.67%,包括“低—低”“中—中”“高—高”三种类型。其中,“低—低”和“高—高”类型最多,均出现了11 次;“中—中”类型较少,出现了8 次。从省份上看,2011—2019 年,6 个省份表现为协同发展,具体为山东、河南、山西、甘肃从“低—低”类型转为了“高—高”类型,四川从“低—低”类型转为了“中—中”类型,内蒙古从“中—中”类型转为了“高—高”类型,反映了黄河流域城乡居民福祉等级大致同步发展,二者空间对应关系较强。

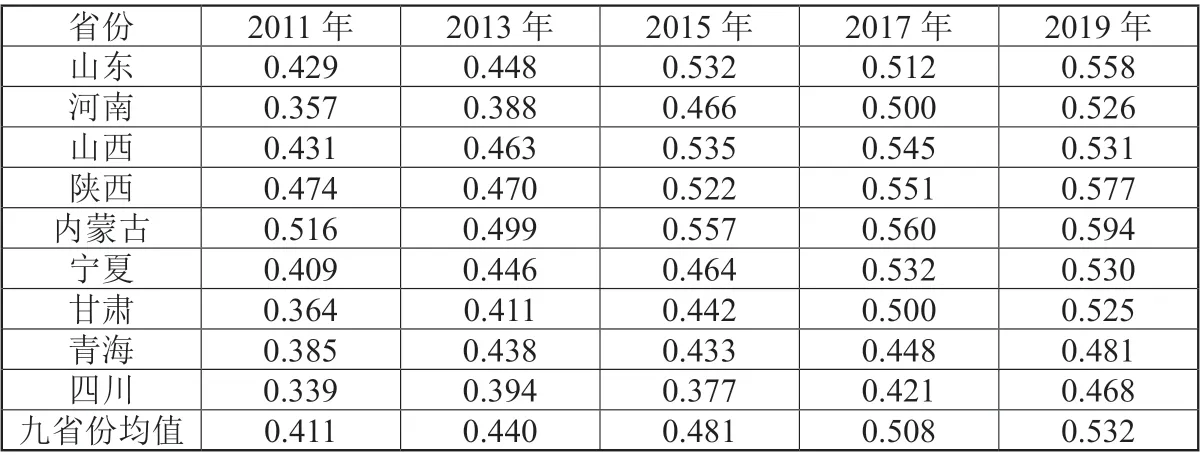

3.3.2 黄河流域城乡居民福祉差异系数

根据公式(5)、(6)、(7),计算2011—2019 年黄河流域九省份的城乡居民福祉差异系数,结果(表5)显示,黄河流域九省份的城乡居民差异表现较为复杂,2011—2019 年黄河流域九省份的城乡居民差异系数呈波动起伏变化。2011—2019 年,7 个省份城乡福祉差异系数在扩大,仅有河南和青海两省在缩小。表明黄河流域在城乡融合方面还有较大挑战。从时间上看,河南2011 年和2013 年城乡居民福祉差异系数最大(1.505 和1.409),青海2015 年、2017 年和2019 年城乡居民福祉差异系数 最 大(1.599、1.603、1.496)。 陕 西2011 年、2013年、2017 和2019 年城乡居民福祉差异系数最小(1.185、1.290、1.210、1.232),内蒙古2012 年城乡居民福祉差异系数最小(1.205)。

表5 2011—2019年黄河流域九省份城乡居民福祉差异系数

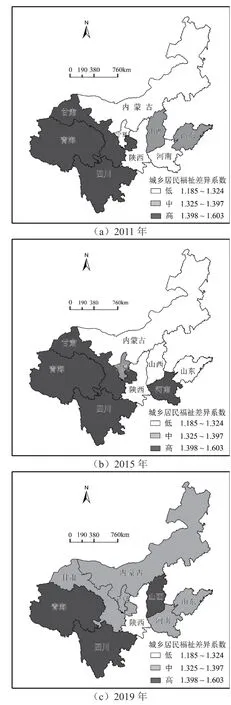

将九省份2011—2019 年城乡居民福祉差异系数采用自然断裂点法划分为三个等级,具体为1.185 ~1.324 为低差异区域,1.325 ~1.397 为中差异区域,1.398 ~1.603为高差异区域,选取2011 年、2015 年和2019 年,绘制黄河流域九省份城乡居民福祉差异系数格局图(图5)。

图5 黄河流域九省份城乡福祉差距格局

总体来看,2011—2019 年,黄河流域九省份城乡福祉差距水平逐年增大,表现为城乡居民福祉差异系数低差异区域有所减少,中差异区域有所增加。具体来看,2011 年,陕西、内蒙古、宁夏和河南为低差异区域,山东和山西为中差异区域,四川、青海和甘肃为高差异区域;2015 年,陕西、内蒙古、山西和山东为低差异区域,宁夏为中差异区域,四川、青海、甘肃和河南为高差异区域;2019 年,陕西为低差异区域,宁夏、山东、河南、内蒙古和甘肃为中差异区域,四川、青海和山西为高差异区域。

3.4 黄河流域九省份城乡居民福祉的影响因素分析

通过前述文献可知,居民福祉受多方面因素影响,但经济发展、公共服务、社会保障、中央财政转移支付、城镇化水平等是影响福祉水平的主要因素,为此,具体选取人均GDP、人均公共财政支出、人均社会保障支出、人均中央转移支付、城镇化率等指标,对2011—2019 年城乡居民福祉影响因素进行相关性分析,结果如表6 所示。

表6 城乡居民福祉影响因素相关性系数

结果显示,人均GDP 与各省份城乡居民福祉呈显著正相关,表明经济发展是促进城乡居民福祉的重要驱动力,随着经济发展,收入和消费增加,教育、医疗等可以得到有效投入。2011—2019 年,黄河流域九省份人均GDP 与城乡居民福祉指数的Pearson 相关系数分别是0.624 和0.756。也表明农村居民福祉水平的提升更依赖于经济发展。党的十九大乡村振兴战略的提出,为黄河流域乡村发展提供了全新的历史机遇。

人均财政支出与城乡居民福祉有较强的正相关,2011—2019 年,黄河流域九省份人均财政支出与城乡居民福祉指数的Pearson 相关系数分别是0.651 和0.245。人均财政支出是政府公共服务的重要表征,一般而言,政府财政支出高的地区,居民获得感较强,可以有效地提高当地居民的福祉水平。Pearson 系数也表明人均财政支出与农村居民福祉相关性不强。具有明显的城镇偏向。这可能是由于长期以来我国的财政支出为典型的城乡二元结构,重心更多地偏向城镇所致。

人均社会保障支出与城乡居民福祉有明显的正相关,2011—2019 年,黄河流域九省份人均社会保障支出与城乡居民福祉指数的Pearson 相关系数分别是0.811 和0.867。社会保障制度与城乡居民的获得感、幸福感、安全感直接相关,黄河流域九省份要不断优化城乡居民社会保障体系,为城乡对美好生活的向往描绘出更加温暖饱满的底色,增进民生福祉。

人均中央转移支付与城乡居民福祉呈正相关,2011—2019 年,黄河流域九省份人均中央转移支付与城乡居民福祉指数的Pearson 相关系数分别是0.457 和0.481。中央转移支付是国家利用财政转移支付进行再分配,促进区域公共支出均等化的调节方式。中央持续多年大规模和多样化的转移支付对促进黄河流域均等化发展、提升民生福祉起到重要作用,以青海省为例,近年来黄河流域九省份中青海省获得中央财政支付力度最大,对转移支付补助增量的70%以上用于提升基层保障能力,全省发展共享性全面提升[24]。

城镇化未通过显著性检验,表明黄河流域城镇化水平与城乡居民福祉在统计学上关系不大。可能是城镇化对居民福祉正负效应综合作用所致。一般来说,城镇化可使居民生活水平获得极大的提升,有利于缩小城乡差距,但城镇化过快也会产生“新问题”。2011—2019 年,黄河流域九省份城镇化率从45.51%上升到56.88%,增长24.98%,城镇化进程较快,同时存在人口向城镇集聚和农村向城镇转变两大进程,既可能对生态环境产生破坏,也可能摊薄人均公共服务资源、加剧环境污染等,这些效应均可能对居民福祉产生负面的影响。

4 结论与讨论

2011—2019 年黄河流域九省份的城乡居民福祉指数均呈上升趋势,农村居民福祉增速高于城镇;从数值上看,2011 年和2019 年内蒙古城乡居民福祉指数均为最高,四川均为最低;2011 年,黄河流域九省份城乡居民福祉指数整体都不高,2019 年,黄河流域九省份城乡居民福祉指数整体较高。

从整体差异来看,2011—2019 年黄河流域城镇居民福祉差异先后经历快速缩小阶段和平缓稳定阶段,农村居民福祉差异为波动下降状态。从区域内部差异来看,下游和上游的内部差异较小,上游的内部差异较大,上游的内部差异变化趋势和流域整体差异变化趋势一致。

从城乡居民福祉的水平对应关系类型来看,黄河流域城乡居民福祉等级大致同步发展,二者空间对应关系较强。总体来看,2011—2019 年,黄河流域九省份城乡福祉差距水平逐年增大,表现为城乡居民福祉差异系数低差异区域有所减少,中差异区域有所增加。

城乡福祉水平与经济发展、公共服务、社会保障、中央财政转移支付等因素有关,其中农村居民福祉水平的提升更依赖于经济发展,城镇居民福祉指数与公共服务呈明显的正相关。

本研究综合了主客观福祉,关注了黄河流域各省及区域间城乡福祉差异,分析了城乡居民福祉的影响因素,但居民福祉及其差异的评价体系的构建尚处于不断完善的过程中,部分指标因数据缺失、不可获取等原因未列入评价体系内。在进行影响因素分析时,主要从宏观角度考虑社会经济因素,对文化建设、自然环境、资源禀赋等有所忽略,也未考虑城镇居民与农村居民的福祉影响因素差异。黄河流域生态保护和高质量发展座谈会的召开和《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的印发,黄河流域九省份步入高质量发展阶段,在此背景下,如何拓展黄河流域居民福祉,健全评价指标体系,在今后研究中尚需继续补充完善。