患者“互联网+”中医医疗服务使用意愿影响因素研究*

田娟

(南京中医药大学翰林学院,江苏省泰州市 225300)

目前,我国中医医疗资源依然不够丰富,基层中医医疗服务能力薄弱,而“互联网+”中医医疗能优化医疗资源配置,为患者提供智能化、个性化、便捷化的中医医疗服务。因此研究“互联网+”中医医疗使用意愿对促进患者使用“互联网+”中医医疗服务、推动“互联网+”中医医疗健康发展具有重要意义。

现有文献关于用户“互联网+”医疗使用意愿的研究主要有:(1)参考不同理论模型研究“互联网+”医疗使用意愿。翁嘉敏等[1]参照技术接受模型,将影响因素使用态度、感知易用性、感知有用性等进行排序,提出移动医疗的改进意见包括医院应加强平台的建设、加强宣传、主动和患者沟通等。芦玉琦参照技术接受模型(TAM),以技术焦虑、付出成本、信息质量、感知风险等为核心变量,对移动医疗软件两类用户的采纳意愿影响因素作比较分析,结果显示结果质量、付出成本、感知易用性负向影响习惯引擎搜索进行线上咨询的用户的使用意愿[2]。翟运开等[3]参照整合型技术接受与使用模型(UTAUT)和任务技术适配模型(TTF)提出假设,采用问卷调查法研究影响患者使用远程医疗服务意愿的因素,并从技术、患者、社会三个角度提出了相关建议。(2)采取不同研究方法研究“互联网+”医疗使用意愿。王梦浛和方卫华[4]使用结构方程模型研究互联网医疗服务平台公众使用意愿的影响因素,并提出改进医疗平台服务质量的措施。杨立成等[5]采用多元逐步回归法研究互联网医疗服务接受度及影响因素,发现患者对互联网医疗改善医疗环境、提供有效便捷医疗服务的期望值最高。(3)基于不同群体研究其对“互联网+”医疗使用意愿,李前慧等[6]提出影响老年人接受移动医疗技术的关键因素主要有用户健康风险、系统质量、社会规范、人际依赖、技术焦虑等。陈秀彦等[7]探索医生群体对互联网医疗使用意愿,结果发现影响因素包括感知获益、感知复杂性、感知风险、感知价值、社会影响、促成因素等。相关研究基本都是围绕互联网医疗、移动医疗、远程医疗,关于“互联网+”中医医疗服务的研究少有。考虑到新冠疫情下“互联网+”中医医疗服务起到了积极作用,故研究患者对“互联网+”中医医疗服务使用意愿的影响因素,借助SPSS和AMOS软件展开实证研究,探索其影响因素,进而提出促进患者接受和使用“互联网+”中医医疗服务的具体措施。

1 资料来源与方法

1.1 调查对象

本次调查通过网络(问卷星、微信等)发放问卷,随机性较强,调查对象涵盖不同年龄、学历、职业和健康状况的普通居民,调查结果有一定的代表性。共发放问卷476份,有效问卷416份,问卷有效率为87.4%。

1.2 研究方法

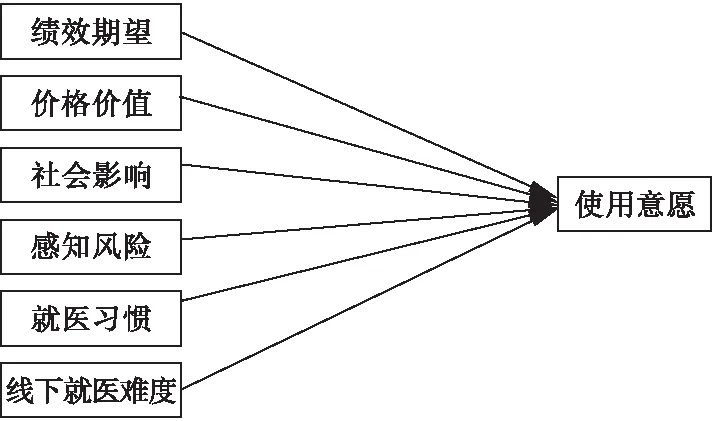

综合国内外相关文献研究,结合前期对患者使用“互联网+”中医医疗服务情况调查了解,患者对“互联网+”中医医疗服务的使用意愿受到中医互联网医院的综合实力、中医生的医疗技术能力、中医治疗疗效等的影响,患者感知中医诊疗的有用性才会考虑使用,这刚好与UTAUT2 模型中的“绩效期望”统一。患者对“互联网+”中医医疗服务的使用意愿受到线上诊疗费用、医保报销等影响,患者会考虑线上线下就医费用的比价,医保报销的类别和比例等,这刚好与UTAUT2 模型中的“价格价值”统一。患者对“互联网+”中医医疗服务的使用意愿受到国家互联网医院新政、疫情期间患者使用增加等影响,这刚好与UTAUT2模型中的“社会影响”统一。患者对“互联网+”中医医疗服务的使用意愿受就医习惯影响,患者认为中医优于西医,习惯到中医院看病,这刚好与UTAUT2模型中的“习惯”统一。考虑到利用互联网获取中医医疗服务有一定的风险,会影响使用意愿,因此将感知风险纳入研究模型中去[8]。此外,患者线下就医难度较大,交通不便,耗费时间和精力[9],那使用意愿会增强。因此,将线下就医难度纳入研究模型中去。因此,选取6个变量,即绩效期望、价格价值、社会影响、感知风险、就医习惯、线下就医难度,研究其对“互联网+”中医医疗服务使用意愿的影响程度(见图1),并提出以下假设。

图1 理论模型图

H1:绩效期望正向影响“互联网+”中医医疗服务的使用意愿。绩效期望(PE)是指患者预期使用“互联网+”中医医疗服务能给自己带来的最大效用,即对“互联网+”中医医疗服务有用性的预期。假如患者使用该服务能治疗疾病,预防疾病的发生等,那么使用该服务的意愿就会更强些。

H2:价格价值正向影响“互联网+”中医医疗服务的使用意愿。价格价值(PV)是指患者在使用“互联网+”中医医疗服务时感知的收益与付出的货币成本之间平衡与否。当患者觉得使用“互联网+”中医医疗服务带来的收益与所付出的货币成本基本相等,那么他的使用意愿就会更强些。

H3:社会影响正向影响“互联网+”中医医疗服务的使用意愿。社会影响(SI)是指患者感知到他人(亲人、朋友)是否认同其使用“互联网+”中医医疗服务的程度。如果关于“互联网+”中医医疗服务的宣传信息很多,比如医生极力推荐使用智能手机、手表等进行身体健康监测等,那么患者使用该服务的意愿会更强。

H4:感知风险负向影响“互联网+”中医医疗服务的使用意愿。感知风险(PR)是指患者对“互联网+”中医医疗服务使用效果的不确定性。如果患者在使用“互联网+”中医医疗服务中感到个人健康安全得不到保障、平台信息泄露、医生误诊等问题[10],那么,他会减少使用此类服务。

H5:就医习惯正向影响“互联网+”中医医疗服务的使用意愿。就医习惯(HA)指的是患者看病时选择到实体中医院就医行为的自动化程度。如果患者习惯到实体中医院就医,而对线上诊疗不感兴趣,那么使用意愿就会比较低。

H6:线下就医难度正向影响“互联网+”中医医疗服务的使用意愿。线下就医难度(JY)指的是患者到线下实体中医院看病的困难程度。如果患者去实体中医院看病难度大,交通不便,耗费时间和精力,那么线上“互联网+”中医医疗使用意愿就会很强。

1.3 统计分析

首先利用SPSS 20.0对问卷数据做描述性统计分析,信效度检验,而后再利用AMOS 24.0做验证性因子分析、结构方程检验,检验标准α=0.05。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

本次调查中男性占比31.25%,女性占比68.75%;年龄20~35岁占比71.15%,本科及以上占比82.69%;月收入或可支配收入最多的是2 000~5 000,占比45.19%,基本健康,偶尔不适占比59.62%,有慢性病或严重疾病的占比6.25%;平常就医方式最多的是中西医结合,占比59.13%,其次是西医,最少的是中医。

2.2 “互联网+”中医医疗服务认知及使用情况

被调查者中了解及愿意了解“互联网+”中医医疗服务的占比64.90%,认为“互联网 ”中医医疗可靠的占比62.50%,使用1~4次/月及以上“互联网+”中医医疗服务的有290名,占比69.71%,从未使用的被调查者有126名,占比30.29%。知晓的“互联网+”中医医疗服务平台或APP主要有阿里健康、京东健康、各大中医院官方公众号、小程序、平安好医生国医馆等。在线预约挂号、智能导诊、复诊预约、电子健康档案、电子处方等服务通过“互联网+”中医医疗获得,方便快捷。

2.3 信效度检验

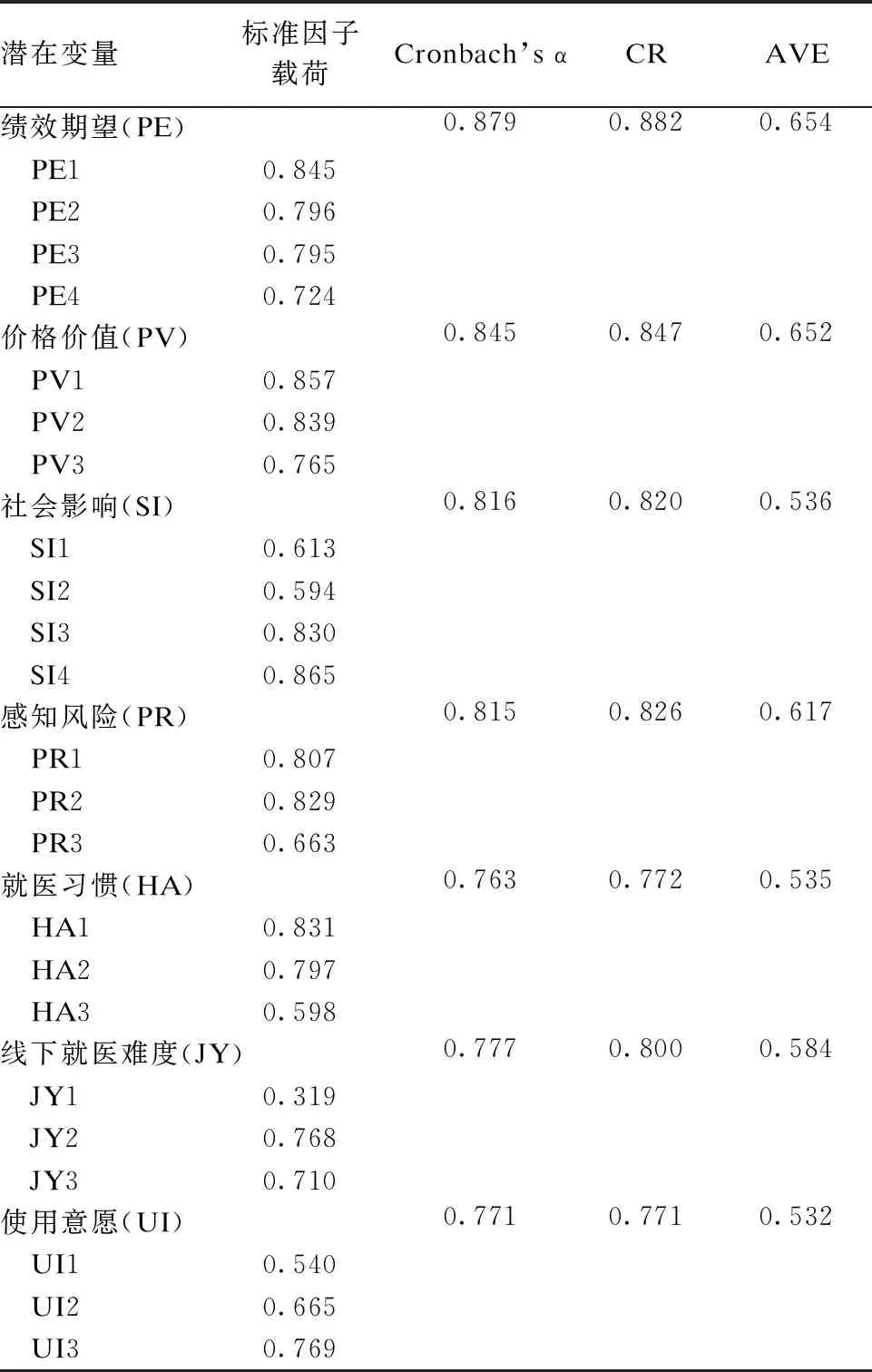

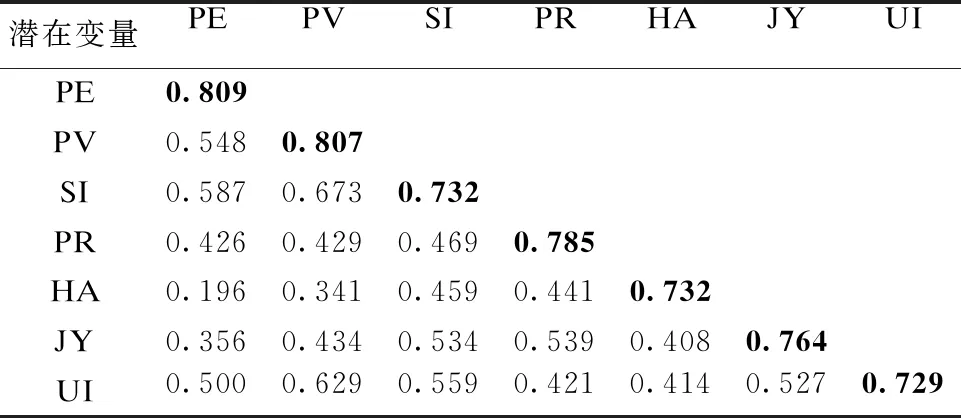

利用SPSS 20.0进行问卷信效度检验,整体问卷的Cronbach’s α值为0.858,表示可靠性较高。通过SPSS分析结果显示,KMO和Bartlett值为0.896,P<0.05,认为该问卷量表适合做验证性因子分析(见表1)。由表1可知,各个潜在变量的Cronbach’s α值均大于0.7,说明问卷具有较高可靠性。各变量标准因子载荷绝大部分都大于0.6;CR均大于0.7,AVE均大于0.5,表示问卷具有良好的结构效度。由表2可知,各个潜在变量AVE的平方根均大于其与其他变量的相关系数,表明问卷具有相对较高的区分效度。

表1 模型信度和结构效度

表2 模型区分效度

2.4 结构方程模型分析

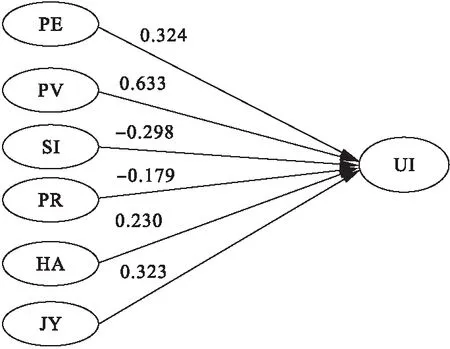

2.4.1 模型构建与拟合。综合国内外相关文献研究[8-9],结合前期对患者使用“互联网+”中医医疗服务情况调查了解,运用AMOS 24.0构建“互联网+”中医医疗服务使用意愿结构方程模型,模型包含7个潜在变量绩效期望(PE)、价格价值(PV)、社会影响(SI)、感知风险(PR)、 就医习惯(HA)、线下就医难度(JY)、使用意愿(UI)以及23个观测变量(如图2)。

图2 “互联网+”中医医疗服务使用意愿结构方程模型图

2.4.2 模型拟合评价。结构方程模型拟合适配度结果CMIN/DF=2.132,在可接受范围内,RMSEA=0.074小于0.08,表明研究模型具有较好的拟合度,尚可接受。GFI、NFI、TLI分别为0.842、0.840、0.888,均大于0.8,IFI=0.908,CFI=0.907,均大于0.9,AGFI=0.793,接近0.8,表明理论模型与实证数据吻合较好。

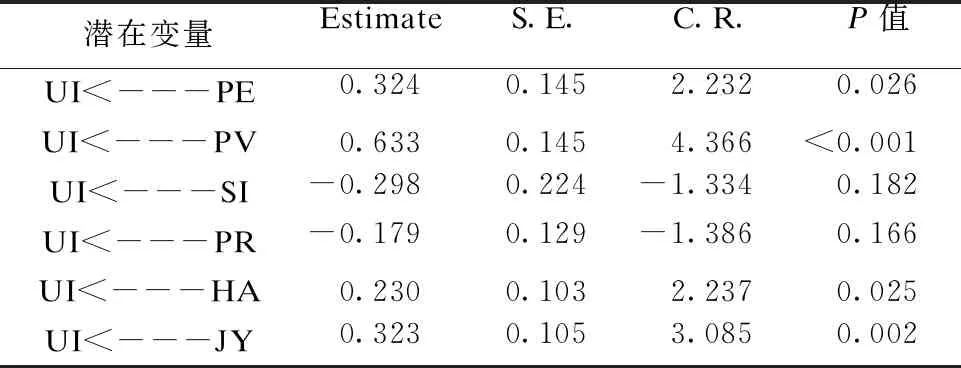

2.4.3 模型结果分析。结构方程模型运行结果如表3所示,路径系数及显著性系数(P值)可知,假设H1、H2、H5、H6对应P值小于0.05,得到实证支持,假设成立;假设H3、H4对应P值分别为0.182、0.166,均大于0.5,未能得到实证支持,假设不成立。

表3 修正模型路径分析结果

3 讨论与建议

绩效期望、价格价值、就医习惯、线下就医难度是影响患者使用“互联网+”中医医疗服务的主要因素。其中,对使用意愿的影响最大的因素是价格价值,其路径系数是0.633,然后是绩效期望、线下就医难度,最后是就医习惯。

3.1 优化线上医疗资源,提升平台运营管理能力

患者认为“互联网+”中医医疗服务有用性强,使用意愿就更强烈。因此,鼓励实体中医院自建互联网医院或与互联网医疗企业共建线上诊疗平台,优化线上医疗资源,提升平台运营管理能力,确保互联网诊疗服务质量,从而提高患者对“互联网+”中医医疗服务的绩效期望。通过开展线上义诊,提供免费健康咨询,增强患者的体验感,让患者切身体会到“互联网+”中医医疗服务的有用性,进而提高使用意愿。根据患者多样化的线上就医需求,有针对性地提供诊疗方案。对于患者需求较高的诊疗项目,针对性地加大投入,以提升患者的线上就医体验感,提高患者对“互联网+”中医医疗服务的“绩效期望”。开通多科室的中医诊疗服务,并安排优质医生和服务人员,及时为患者提供诊治服务,并安抚其焦虑心理。

3.2 降低诊疗费用,完善医保报销制度

患者使用“互联网+”中医医疗服务,必然会考虑治疗费用、线上线下服务费用比价、医保报销等问题。与到实体中医院就诊相比,“互联网+”中医医疗服务的定价合不合理,性价比高不高,患者都会慎重考虑后再决定使用与否。纳入医疗保险报销范围的“互联网+”中医医疗项目有限,不能报销的部分诊疗费用仍需由患者承担,患者看病成本增加,使用意愿自然会比较低。对于需要异地就医的患者而言,医保报销更是困难,各地医保政策、药品目录、诊疗项目等不尽相同,难以统一化,导致异地就医成本居高不下[11]。因此,医保局部门应遵照线上线下同类服务比价的准则,合理制定和调整“互联网+”中医医疗服务价格。同时,尽可能将更多中医诊疗项目纳入医保报销范围,并在区域之间实行统一的医疗保障政策。例如,将长三角区域作为试点,统一药品目录、诊疗项目目录等,促成医保异地结算一体化的实现。

3.3 加快中医互联网医院建设,提供线上诊疗便利

患者线下就医难度大,“互联网+”中医医疗服务的使用意愿就很大。基层中医院、偏远地区中医院受医疗条件限制,很多患者需要转诊到“北上广”一线城市中医院看病,不方便且成本较高。特别是,疫情期间,交通不便,除新冠肺炎外,患者看病、买药都很困难。因此,加速建立中医互联网医院或中医医疗平台,提供线上诊疗服务,实现挂号、复诊、开方、缴费及药品配送一站式中医药服务。通过与中医医疗水平高的中医院合作共建中医医联体或中医专科联盟,推进优质医疗资源下沉。

3.4 加大政策扶持力度,培养公众线上就医习惯

就医习惯直接影响使用意愿。因此,政府应加大政策扶持力度,增强社会影响力,提高患者对“互联网+”中医医疗服务的信任感,促使患者主动使用,并逐步养成线上就医习惯。受疫情影响,公众更关注健康养生,治未病,主动适应线上诊疗服务,培养线上就医习惯。

综上,要促进患者使用“互联网+”中医医疗服务,就要优化线上医疗资源,提升平台运营管理能力;降低诊疗费用,完善医保报销制度以实现线上诊疗高性价比;加快中医互联网医院建设,提供线上诊疗便利;加大政策扶持,提升公众信任感,培养公众线上就医习惯。构建的结构模型中社会影响、感知风险未能通过检验,与问卷样本数据量有一定关系。笔者选用的潜在变量也未能将所有影响因素考虑全面,未来还有待进一步补充完善。