Rosai-Dorfman病的诊治进展

刘 婷,曹欣欣

(中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院 血液内科, 北京 100730)

罗道病(Rosai-Dorfman disease, RDD),又称窦组织细胞增生症伴巨大淋巴结肿大,是一种罕见的非朗格汉斯细胞组织细胞增生症,发病率约为1/20万[1]。其临床表现异质性高,从无痛性淋巴结肿大到危及生命的多脏器功能衰竭均可出现。既往研究认为RDD是一种多克隆的、反应性的、非肿瘤性的自限性疾病,但近年发现RDD患者中存在丝裂原活化蛋白激酶通路(mitogen-activated protein kinase, MAPK)基因突变,表明此疾病是一种肿瘤性疾病[2]。由于该病的罕见性及临床表现的高度异质性,临床上漏诊、误诊率较高,目前尚无标准治疗方法。本文就近年来RDD的诊治进展进行综述,以提高临床医师对此病的认识。

1 病因和发病机制

目前RDD确切病因及发病机制尚不明确。人类疱疹病毒6型、细小病毒B19、巨细胞病毒、EB病毒等病毒感染可能与RDD发病相关,但确切的机制尚不清楚[3]。

MAPK信号通路(RAS/RAF/MEK/ERK)在细胞增殖、分化和凋亡过程中发挥着重要作用,该信号通路中多种基因突变(包括MAP2K1、ARAF、KRAS、NRAS、BRAF突变等)可驱动组织细胞肿瘤的发生[4]。2017年一项研究表明高达33%的RDD病例携带KRAS或MAP2K1突变,且KRAS和MAP2K1存在互斥性,不同时出现[2]。Durham等[5]通过对17例RDD患者进行全外显子测序,发现了KRAS(4/17)、MAP2K1(2/17)、NRAS(1/17)、ARAF(1/17)和CSF1R(1/17)等基因突变,同时发现了参与细胞内转运(SNX24)、转录调控(CIC、INTS2、SFR1、BRD4、PHOX2B)、细胞周期调控(PDS5A、MUC4)、DNA错配修复(ERCC2、LATS2、BRCA1、ATM)和泛素蛋白酶体通路(USP35)等基因突变。2018年研究者在1例淋巴结型RDD患者中首次发现了BRAFV600E突变[6]。2021年,本中心对28例RDD患者进行二代测序,发现5例携带MAP2K1突变,4例携带KRAS突变,1例携带BRAFY472C突变,另1例携带BRAFR188G突变[7]。随着多种驱动基因突变的发现,目前认为RDD是一种肿瘤性疾病。

2 临床表现

RDD多见于儿童和青壮年,平均发病年龄20.6岁,但也可发生于老年人[8]。其临床表现多种多样,可累及全身各个系统,根据其病变累及范围分为经典淋巴结型和结外型,其中以经典淋巴结型最常见,43%的RDD患者存在淋巴结外受累,单系统受累为主,19%的患者为多器官受累[9]。

2.1 经典淋巴结型

病变仅局限于淋巴结内,最常见的表现为颈部无痛性淋巴结肿大,伴或不伴间歇性发热、盗汗和体重减轻[8]。病变可累及纵膈、腋窝和腹股沟淋巴结,而腹膜后淋巴结受累少见。

2.2 结外型RDD

2.2.1 皮肤:10%的结外型RDD病例累及皮肤,典型的病变为生长缓慢的、无痛性和非瘙痒性结节、斑块或丘疹,皮疹颜色可为黄色、红色或棕色不等[8]。

2.2.2 头颈部:11%的RDD患者累及鼻腔和鼻旁窦,可出现鼻塞、鼻衄、鼻背畸形、面部不对称和耳部肿胀等症状[9]。口腔受累可表现为软腭和硬腭结节、牙龈和口腔黏膜肿胀、舌头肿大、口咽黏膜增厚或扁桃体肿大[9]。唾液腺、腮腺、甲状腺受累少见[8]。

2.2.3 中枢神经系统(central nervous system, CNS):不到5%的病例累及中枢神经系统(CNS),其中75%为颅内病变,25%为脊髓病变[8]。颅内受累临床症状可表现为头痛、癫痫发作、步态异常、运动或感觉异常以及颅神经功能缺陷[10],最常见的影像学表现是孤立的均匀强化的硬脑膜肿块,类似于脑膜瘤,也可表现为弥漫性硬脑膜炎或脑实质病变[8]。脊髓硬膜或硬膜外病变最常见于颈椎和胸椎,表现为脊髓病变或脊髓受压症状。CNS受累的RDD可快速进展甚至死亡[8]。

2.2.4 肾脏:4%的RDD病例累及肾脏,表现为孤立性肿块或弥漫性浸润,可出现血尿、腰痛、肾病综合征、肾静脉血栓、肾功能衰竭、肾积水和输尿管梗阻等[8]。

2.2.5 骨:5%~10%的RDD患者出现骨受累[9],常累及干骺端或骨干部位,呈溶骨性或混合性溶骨性和硬化性病变。骨痛常见,但很少引起病理性骨折。

2.2.6 其余部位:2%的患者存在胸腔病变,可累及肺[9]。心脏、消化道、肝脏、胰腺和睾丸受累者极其罕见。

3 诊断

RDD的诊断依赖组织病理学,RDD的病理诊断要点为[11]:患者一般有缓慢肿大的淋巴结或结外肿块。若表现为淋巴结肿大,则多数淋巴结被膜增厚,结构部分或完全破坏,结内颜色深浅相间,深色区见大量浆细胞和淋巴细胞,局部可见反应性淋巴滤泡形成,浅染区为扩张的窦,其内见大量胞质丰富的大组织细胞(可见淋巴细胞、浆细胞或红细胞被吞噬)。若表现为结外肿块,病变类似伴纤维化的慢性炎性病变,其中浆细胞较多,可见散在或小簇胞质丰富的大组织细胞(可见淋巴细胞、浆细胞或红细胞被吞噬)。一些病灶纤维组织增生,可形成栅栏状排列。高倍视野下可观察到特征性的Rosai-Dorfman细胞:细胞体积异常大,类似朗格汉斯巨细胞样,细胞质呈淡红色,细胞核大而圆,呈空泡状,核仁清晰可见,可见巨大的组织细胞内吞噬的淋巴细胞,称为淋巴细胞伸入现象;浆细胞、中性粒细胞和红细胞也可在大组织细胞中出现。淋巴窦内偶尔出现炎性坏死或积脓,淋巴窦间有浆细胞和Russel小体。细胞免疫组织化学表型为:S-100、CD68、CD163阳性和CD1α阴性。

根据2016年组织细胞分类标准[12],RDD属于R组,并可分为家族性、肿瘤相关性、自身免疫相关性、经典型和结外型RDD,其中经典型和结外型可分为IgG4相关型和IgG4无关型,这表明RDD亦可能是多种疾病的一种病理表现。因此,诊断RDD除特征性的组织病理学表现外,还需结合临床和影像学表现,以及筛查患者是否存在其他潜在疾病,如肿瘤和自身免疫性疾病。

4 治疗

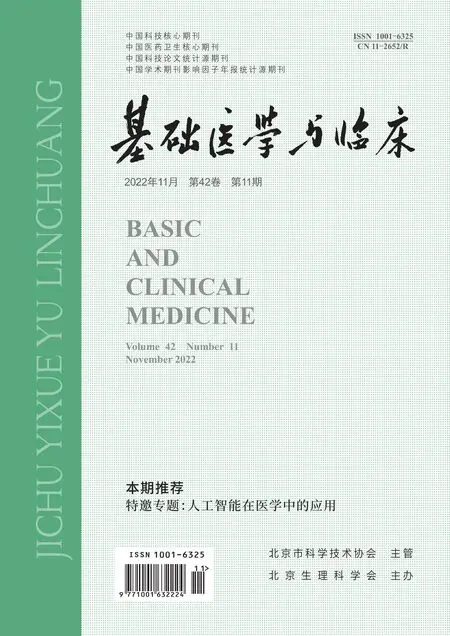

由于RDD的病因、发病机制不明,且临床表现具有高度异质性,目前没有统一的治疗方法,治疗需根据不同分型及临床受累范围而选择个体化方案(表1)。同时,由于RDD的罕见性,目前RDD的治疗多为个案报道,回顾性队列研究较少,目前最大宗回顾性队列研究也仅纳入64例RDD患者[13],尚无前瞻性队列研究的报道。

表1 Rosai-Dorfman病的主要治疗

4.1 观察

既往文献报道20%~50%淋巴结型或仅皮肤受累的RDD患者可自行缓解[14-15],这表明部分RDD患者具有自限性。故对于无并发症的淋巴结型或无症状皮肤型的RDD患者,可先予观察,密切随访[8]。

4.2 手术

对于孤立性病灶或造成局部器官压迫的RDD患者,建议手术切除病灶。文献回顾表明手术切除是皮肤型RDD最有效的治疗方法[16]。研究发现部分孤立性颅内病变的RDD患者在单独手术切除后可获得长期缓解[17]。但约1/3的RDD患者在初次手术后出现病情复发,需要接受二次治疗,故接受手术治疗的患者在术后需密切随访[13]。

4.3 糖皮质激素

糖皮质激素可用于RDD的一线治疗,有助于缩小肿大淋巴结和减轻局部症状,常用药物为泼尼松和地塞米松,但具体剂量和使用时间尚无定论[8]。糖皮质激素对累及眼眶、中枢神经系统、骨或合并自身免疫性溶血的RDD患者部分或完全有效[8]。2019年一项回顾性病例系列研究中[13],17例患者使用糖皮质激素作为一线治疗,9例(56%)的患者达到缓解,其中7例为淋巴结型RDD,2例患者存在CNS受累,最长症状缓解持续时间为71个月,复发率为53%。有研究认为[8]结外型RDD患者单用糖皮质激素通常不会有持久反应,治疗后容易复发。

4.4 西罗莫司

西罗莫司通过作用于哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR) 从而发挥抑制PI3K/Akt/mTOR信号作用,这是控制多种免疫细胞增殖和细胞因子产生的关键途径。本中心曾在1例RDD患者中检测到PIK3CA和PIK3R2突变[7]。有研究报道[18]了1例RDD合并严重自身免疫性细胞减少症的患者,使用西罗莫司后达到完全缓解,且停药后疗效维持时间长达23个月。该研究提示RDD患者可能存在PI3K/Akt/mTOR信号通路调控异常。

4.5 化学治疗(化疗)

化疗可用于难治复发性RDD患者,也可作为多系统受累、病情严重的RDD患者的初始治疗选择。蒽环类药物和烷化剂治疗RDD基本无效,部分患者使用长春花碱类药物后有一定疗效[14]。化疗方案如长春新碱/甲氨蝶呤/6-硫鸟嘌呤、长春新碱/泼尼松/甲氨蝶呤/6-硫鸟嘌呤、长春瑞滨/甲氨蝶呤、CHOP(环磷酰胺、阿霉素、长春新碱和泼尼松)等均有有效治疗RDD患者的报道[8]。本中心既往报道了2例中枢神经系统受累的RDD患者,使用阿糖胞苷治疗后临床症状消失,影像学达到部分缓解[19]。核苷类似物克拉屈滨和氯法拉滨通过抑制白细胞介素-6、白细胞介素-1β前体和肿瘤坏死因子-α的产生而发挥损害单核细胞的功能,可作为复发难治性RDD患者的挽救性治疗[20]。

4.6 免疫调节治疗

免疫调节药物沙利度胺和来那度胺也有用于治疗RDD的报道。一项研究表明,低剂量沙利度胺(100 mg/d)对难治性皮肤RDD有效[21]。但RDD患者对沙利度胺的反应并不普遍,该药物的最佳剂量和持续时间尚不清楚[8]。来那度胺在1例难治性多发淋巴结和骨受累的RDD患者中显示出极好的疗效,其神经毒性和皮肤不良反应较沙利度胺轻,但骨髓抑制较强[22]。

4.7 靶向治疗

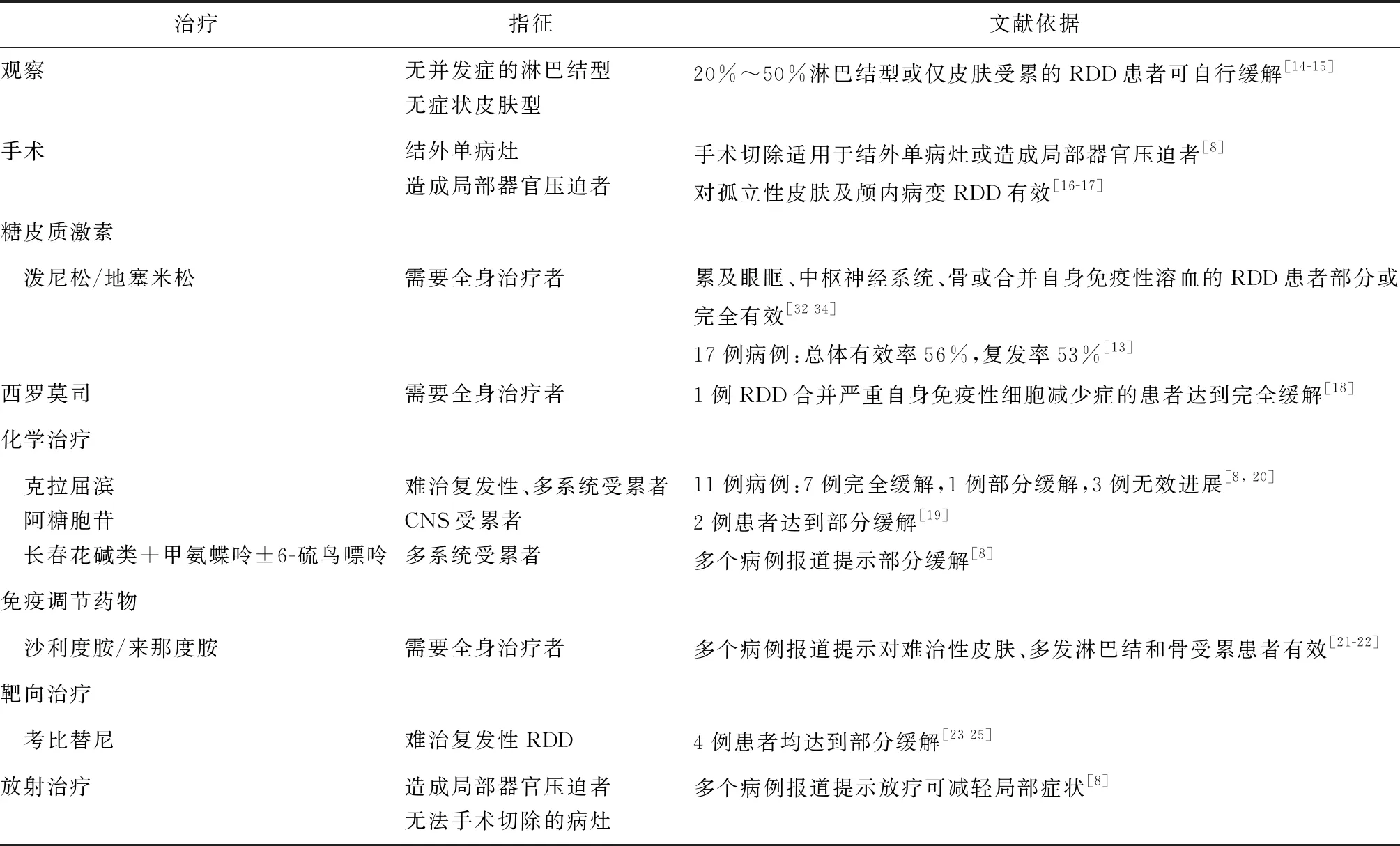

MEK抑制剂考比替尼及BRAF抑制剂维莫非尼既往主要用于恶性黑色素瘤,最近也被用于治疗组织细胞疾病,其通过阻断RAS/RAF/MEK/ERK信号通路从而抑制导致细胞增殖和炎性反应的基因表达(图1)。有研究报道[23]了1例KRAS突变阳性的RDD患者,使用糖皮质激素无效,后改用考比替尼后肾周包块较前明显缩小。将考比替尼用于2例肺受累的RDD患者,2例患者均无BRAFV600E突变,使用考比替尼后均达到部分缓解[24]。 将考比替尼用于1例脉络膜受累RDD患者,该患者临床症状得到部分改善[25]。尽管已发现RDD患者中存在BRAFV600E突变,但目前仅有BRAF抑制剂用于LCH及RDD混合型患者的报道[6, 26]。由于ERK抑制剂尚未上市,目前无ERK抑制剂用于RDD的报道。

图1 MAPK通路示意图及药物作用靶点

4.8 放射治疗(放疗)

放疗非RDD治疗首选,但对于难治性软组织病变、伴有视力减退的眶周病变、难治性气道阻塞的患者可减轻局部症状[8]。放疗也适用于除孤立性病灶手术切除后症状持续或复发的患者,以及不适合手术和/或其他治疗的患者。

4.9 总结

RDD的治疗需个体化,对于单纯淋巴结型或仅皮肤受累的无症状RDD患者,可先予观察,密切随诊;对于结外孤立性病灶或造成局部器官压迫的RDD患者,建议手术切除病灶;对于全身性及复发难治性RDD患者,可考虑全身药物治疗。

5 问题与展望

RDD属于罕见病范畴,病因和发病机制尚未完全明确,在诊断和治疗方面均存在许多挑战。部分RDD具有一定的自限性,但目前普遍认为RDD是一种肿瘤性疾病。RDD的治疗需个体化,一线和二线治疗的概念并不适用于RDD。目前对于RDD的治疗方案多为个案报道,缺乏大型前瞻性队列研究,治疗有效性尚待进一步证实。但与此同时,KRAS、MAP2K1等多种基因突变的发现也可能为RDD患者的个体化靶向治疗带来曙光。