吴熙载对包世臣书学理论的全面继承

——从吴熙载《与魏锡曾手札》谈起

冉丁月(首都师范大学中国书法文化研究院)

一、《与魏锡曾手札》中包世臣的书学理论

同治二年七月,魏锡曾慕名至泰州拜访吴熙载。二人初见,魏氏曾为熙载制印谱二十件,甚以为宝,同时也分赠赵之谦、沈树镛等人。此次一遇,魏吴相交,多有书信往来。同治三年,吴熙载六十六岁时,魏锡曾致函于他,代友人请教如何学书等事,吴熙载耐心答之。实际上,咸同年间,吴熙载书法虽富盛名,但留下的批评议论寥寥可数,再加上此时据他逝世仅有六年时间,故而此作可视作吴熙载平生书学思想的真实写照。现摘录原文论书部分如下:

作书之事,无涯际。自初唐至包先生,凡几辈,自必以篆分为骨气,篆则毫聚,分则毫铺,皆见北碑。南朝亦共守此法,唯韵不同。武德以前尚且合,下此则日漓,包邓出而复合。此我朝书品当远迈步前修。唯南朝帖则不易得,非具真鉴,以意逆志,未可言已。若徒事皮相,不窥本源,则遁入歧途者多矣。……大约字字虚神,天授之事,各秉于生。初充以力,所以尽其量。读包先生艺舟双楫。则趋向不惑矣。有枣版阁帖黄亭稧帖。则南朝人神理,可想而得之。有北碑,则可以上进分篆矣。包先生能通北碑。故神旺而骨亦健。邓先生少南朝迹,故骨骏而行草逊。此天之所靳也。

不难看出,包世臣在此文中有极其突出的存在感,现据吴熙载文义,分“提倡北碑”与“兼重南帖”讨论如下:

(一)提倡北碑

吴熙载首段开门见山,倡言北碑。他所大力宣扬之处便在北碑的笔法:“以篆分为骨气,篆则毫聚,分则毫铺。”北碑之所以可学,正在于把篆隶二体都融入其中。其次,又谈及北碑的笔法为唐前共有,但是唐后笔法失传,历代学书人未得真解,唯有包世臣与邓石如始重北碑,笔法之秘方得揭橥。吴熙载北碑之说的言辞虽短,但意味深长。

首先,文中所见“篆则毫聚,分则毫铺”之言,这无疑是包世臣“篆分遗意”概念的简化。包氏《答熙载九问》云:“篆书之员劲满足,以锋直行于画中也。分书之骏发满足,以豪平铺于纸上也。真书能敛墨入豪,使锋不侧者,篆意也。能以锋摄墨,使豪不裹者,分意也。”短短数字,吴熙载即指向了包世臣书学理论的核心概念:“篆分遗意”不在字形而在笔法。可见他对包世臣的书学理论理解甚深。进而,后文中他又提及“武德”一词,这依旧是包世臣的独创,包世臣常有“武德以后遂难言之” “盖自武德以后,间气所钟”等句,此惯用语专属包氏,而于别处未见。因此在字词上,吴熙载同样承接包论。再则,他所言之“初唐至包先生” “包邓出而复合” “此我朝书品当远迈步前修”等句,更是不吝包世臣在北碑之学的作用。由此可见,他之所以提倡北碑,实乃包世臣门生的固持之论。

(二)兼重南帖

承北碑之论,吴熙载又表明对南帖的态度:“唯南朝帖则不易得,非具真鉴,以意逆志,未可言已。若徒事皮相,不窥本源,则遁入歧途者多矣。”南帖不易得在清代已是共识,且不论名家的真迹千金难求,即便是传拓的《阁帖》亦是良莠不齐。他已认识其局限,莘莘学子非具真鉴,不可得也。但即便难学,他也不可偏废。这一观点可从吴熙载第三段对包世臣、邓石如二人的不同评价得来。他以包、邓相比,得出邓石如因不学南帖而逊于行草的结论——在包邓都专注北碑的前提下,包世臣碑帖兼修方能“神旺而骨亦健”,而邓石如疏于习帖则“骨骏而行草逊”。其实吴熙载所言依旧本于包世臣。首先,包世臣虽提倡学碑,但他对帖依旧有着非凡的热情。《艺舟双楫》前几篇专论北碑外,后十数篇几乎全论行草足以证明。再则,他曾在《十七帖疏证》中提到尝试“以碑写帖”,颇为自得:“余远追微旨,结体则据枣本《阁帖》,用笔则依秘阁《黄庭》,文房《画赞》,而参以刘宋《爨龙颜》,东魏《张猛龙》两碑,以不失作草如真之遗意;为自来临写《十七帖》家,开一生面。”可见他之所以提倡北碑,目的却是为了使北碑的笔法落足于南帖的书写。最明显的便是他在《自跋草书答十二问》中,隐晦地将自己与邓石如比较:“怀宁篆、隶、分,已臻绝诣,真书虽不入晋,其平实中变化,要自不可及。唯草书一道,怀宁笔势,固如铜墙铁壁,而虚和遒丽,非其所能,尚留片席,使后来者自择所处。”这些心思曾被陆恢完全点破:“安吴为书品,于篆隶真三品均推邓完白为第一,独行草一种云虽铜墙铁壁,而未臻神韵,盖此一席地安吴留以自居也。”此用意吴熙载同样心领神会。再则,《艺舟双楫·答三子问》中,包世臣曾教弟子南帖的“察拟”之术,这又恰好是吴熙载所云“真鉴”之法。由此可知,吴熙载《与魏锡曾手札》中提倡的书学思想实为全为包世臣理论的重申,无论是“提倡北碑”还是“兼重南帖”都与之一脉相承。因此,无怪他在向后学传授书法时早已言明:“读包先生艺舟双楫。则趋向不惑矣。”再无须多言,学包世臣《艺舟双楫》即可。

二、吴熙载对包世臣书学理论的全面继承

我们不免怀疑此处吴熙载引用包世臣书学理论,是为了方便后生学习书法使用的权宜之计。但事实上,更多的资料表明依旧表明,他自始至终奉包世臣书学理论为圭臬。我们可以从书学思想、书法实践、乃至篆刻品评中得出此论。

(一)吴熙载的书学思想——“书学散论、皆出包氏”

吴熙载与包世臣不同,他本为晚清的书法、篆刻大家,而不以理论见长。因此他的书法思想零星散落于各种手札题跋中,未成体系。不过纵然如此,他对包世臣思想的继承性依旧明显。

论笔法存亡时,吴熙载曾言:“武德以下,非所安也……盖隶书自季海后,洞达之风遂息,宋元以降,无问津者。”又云:“中郎洞达之风,至北朝而未熄。右军雄强之致,致南宋而尽湮。”所言之意皆为:自唐朝武德年间以下,洞达之风与雄强之致渐消,古法不传。除“武德”为包世臣惯用词外,其中所提到的“洞达”与“雄强”也出自包氏《艺舟双楫》:“梁武帝与隐居评书,以中郎为笔势洞达,右军为字势雄强。”包世臣同样以“洞达”“雄强”形容笔法,惋惜唐后笔法的消逝:“用笔之法……非骨势洞达不能幸致……中实之妙,武德以后遂难言之。”

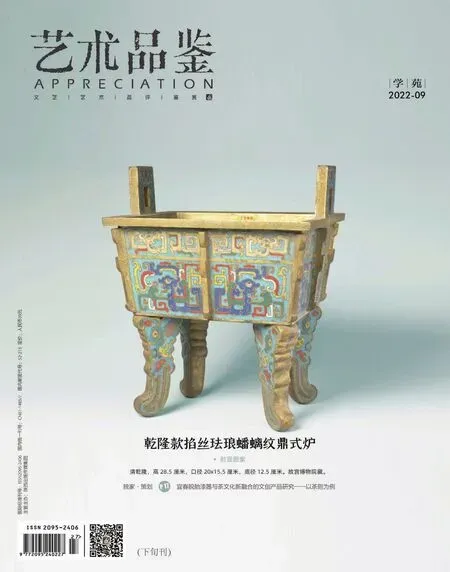

图1 《包世臣节临书谱轴》(图片来源:天津博物馆藏)

论书体演变时,吴熙载云:“窃尝论古今书家,皆本乎篆。石鼓峄山而下,变为隶体,开母石阙等刻是也,又如孔季将诸碑,则势相背,入背也,故曰八分;钟王辈为楷,今隶也;观北朝体,多未尽如今隶,正如初唐诗接齐梁格调,未尽平仄相粘也。”此论也出自包氏,他在《历下笔谭》写到:“……窃谓大篆多取象形,体势错综,小篆就大篆减为整齐,隶就小篆减为平直,分则纵隶体而出以骏发,真又约分势而归于遒丽;相承之故,端的可寻。故隶、真虽为一体,而论结字,则隶为分源,论用笔,则分为真本也。”吴熙载继承包论,以《石鼓文》《峄山碑》等篆书以降,变为隶体,如《开母石阙》等。再由隶体,取纵横向背之势变为八分,如《孔宙碑》等。其后又由八分变为今隶,即今日之楷书。熙载以北碑楷书与今日楷书略有不同,实则为包世臣所云,结字与用笔还未发展成熟的缘故。

论草书时,吴熙载有言:“用笔穷源秦汉,有散有聚,共树分条之旨见。慎伯师约之曰,交清方员平直,则草书无萦绕之病,正谓此。”此处,他直言“慎伯师约之曰”云云,那么何谓“方圆平直”?包世臣《答熙载九问》载:“盖(草书)必点画寓使转之中,即性情发形质之内。……端庄平直,真势也……盘纡跳荡,草势也……草法不传,实由真法之不传。真草同源,只是运指换笔。真则人人共习,而习焉不察,草则习之者少,故谓草法不传耳……不力究此义,所以日趋狂怪,缭绕而不可止也。”他使用孙过庭“真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质”的概念来论“真草同源”。作草书时,要注意在草书的使转萦绕中加入真书的点画顿挫,节节换笔。真书的“端庄平直”与草书的“盘纡跳荡”,实际上共用一种笔法,因此若不知真草之辩,也就不明白萦绕之病。据此,在加之前文包世臣最重要的书学思想“提倡北碑”和“兼重南帖”,吴熙载已在与书学有关的诸多方面表现出对包世臣理论的全面继承。

(二)吴熙载的书法实践——“篆隶宗邓、行草学包”

若以吴熙载完全服膺于包世臣的书学理论,那么行动才是最好的证明,而他的书法实践,正是以包世臣书学理论为指导。吴熙载以篆隶闻名于清,篆书有“吴带当风”之妙,吴昌硕也称“后起者唯吾家让翁”。然而吴熙载之所以学习邓石如,也可算作包世臣的提倡。包世臣自己不通篆隶,但他极重邓石如书,称其为“国朝第一”,又为其写《完白山人传》宣扬其名,凡包世臣门生,篆隶皆学邓石如。但若论行草一门,正如前文所提他自认胜于邓石如,所以只需学他自己。包世臣有言:“仪徵吴廷飏熙载,甘泉杨亮季子……皆得其法,所作时与余相乱。”这句话明显带有褒义。据此,吴熙载在篆隶上向邓石如学习,而行草又与包世臣如出一辙。

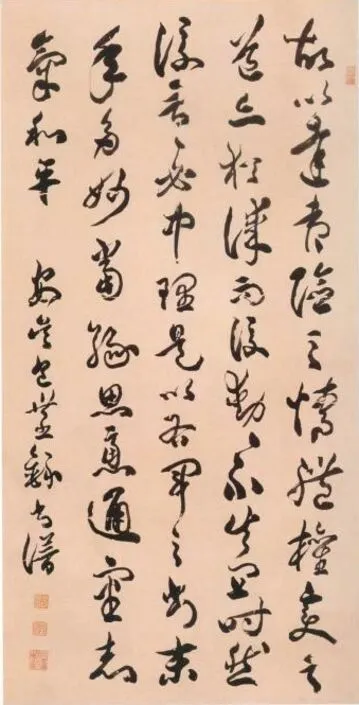

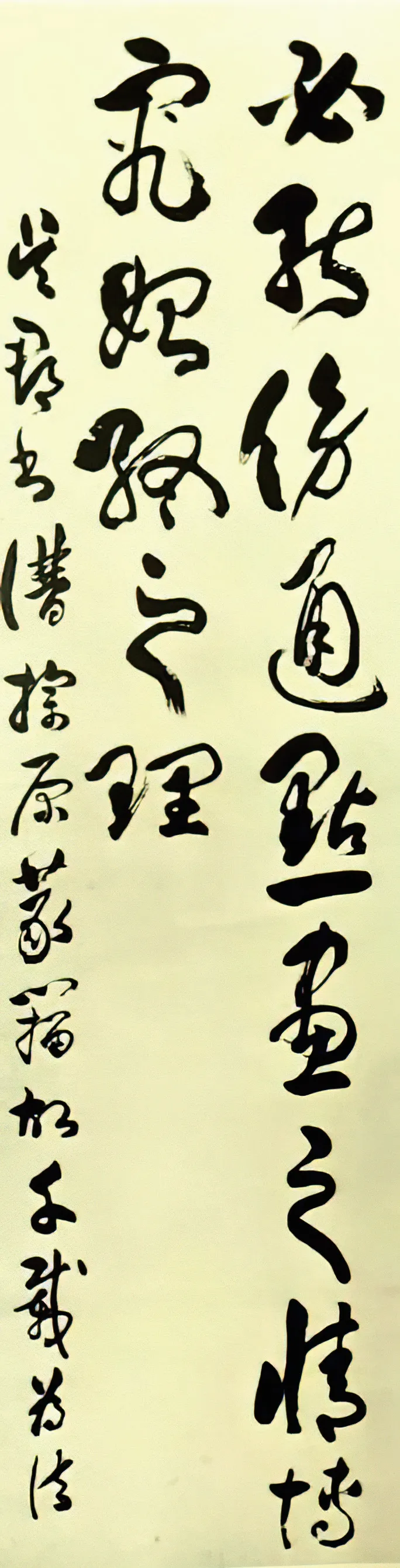

图2 《吴熙载临〈书谱〉》(图片来源:出自二玄社:《吴让之的书画篆刻》)

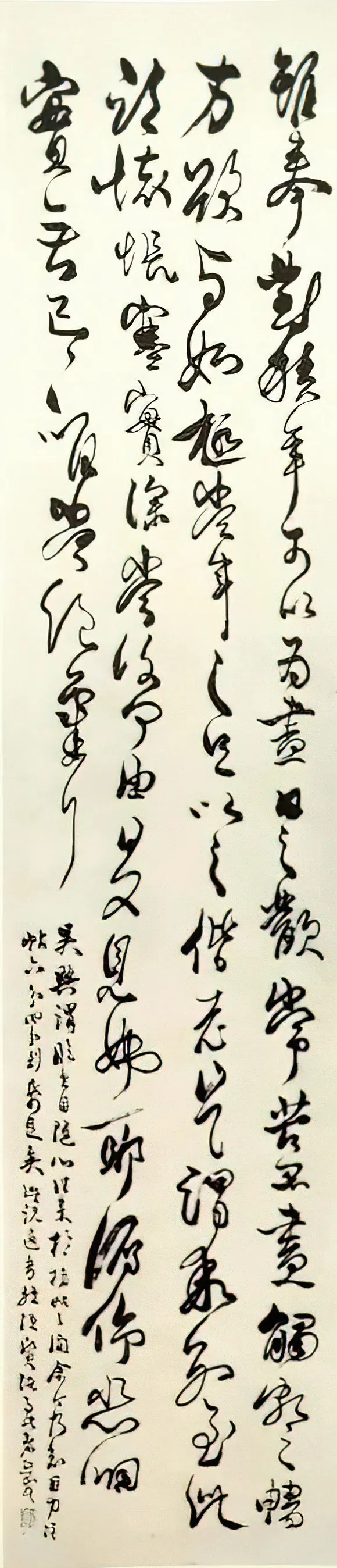

吴熙载学习行草,除了力求与包世臣相似外,也应接受了包氏的临帖训练。包世臣在《答三子问》中总结学书次序:先学唐楷,从唐人法帖中选出“字势凝重锋芒出入有迹象”的数十字或百字,用油纸钩摹描红。百遍后,放大、缩小书写。再以同样方法临北碑。北碑后,过渡到行书,以学唐楷学法临褚遂良《兰亭序》,后入阁帖,以颜真卿《争座位帖》为重。学草最难,以前法摹《千字文》《月仪帖》,后临张芝、二王、伯高残本《千字文》等,以“不真而点画狼籍”为宗。且不论吴熙载是包世臣亲授之徒和他本身深研《艺舟双楫》等,仅从传世的大量临摹作品如《临书谱立轴》《行书兰亭序四屏》《临奉对帖》即可知,吴熙载所临诸帖不可能不受包世臣的影响。图3 即为包世臣与吴熙载所临《书谱》,因吴熙载所临较短,故而放入他所临《奉对帖》作为参照。从对比中我们可明显看出二人行草面貌的相似性。首先这种放大临摹为包世臣所提倡,吴熙载因循其法。再则,他所临的《书谱》《奉对》整体风格其实更接近于包氏,而非原作,这种做法当然也为包世臣所提倡。对比二人,毋庸置疑,吴熙载作品中所体现的熟练度、流畅度、技巧性都比包世臣更甚一筹,不过就整体风格而言,还是无出其右。实际上,包世臣的书法实践曾受人微词。何绍基评其云:“慎翁于平直二字全置不讲,扁笔侧锋,满纸俱是。”此论甚至波及到吴熙载。在后世看来,包世臣的实践的确没有他的理论所宣扬的那么精妙。当然我们不能要求理论家也具有相当高度的实践能力,但就包世臣来说,因其理论本身偏向于实践技法,所以若二者脱节,势必会降低理论的可信度。笔者认为,就草书实践而言,包世臣无论客观条件是否可行,一味在大行草上坚守其“运指”的技法,由此显得笔力不足。进而,他提出了“以碑改帖”的做法,用碑的笔法写帖中之字,难免会遇到碑之苍茫浑厚与帖之精致典雅二者难以调和的矛盾,但包世臣却企图兼而有之。最后,包世臣重视“真草同源”但是实践上又矫枉过正,在草书中过分追求楷书的方圆平直,故而草书失去了它本身的自然流畅,形成了略带僵化做作的风格。所以,包世臣的书学理论固然有其可取之处,但在实践上总失之于过分理想化。由此可知,吴熙载接受了包世臣理论的教导,又在行草实践上以包世臣的作品为学习对象,逐渐为人诟病。反观篆隶,又因学习邓石如在后世大放异彩。这样独特的现象可谓源自于他对包世臣书学理论深信不疑,未能跳出其藩篱的缘故。(如图1-图3)

(三)吴熙载的篆刻品评——“五品论印,简净遒丽”

包世臣的书学理论已经影响了吴熙载书学思想与实践的方方面面,但还不止于此,其影响力甚至波及到吴熙载的印学领域。最为明显的证据便是他曾在《吴让之自评印稿》中提出了印章品评的标准:“印当分为五等,别为九品。神品一等,妙品、能品、逸品、佳品俱分上下;就近作自订之,以质同好焉;熙载自覆;天成者神品,横直相安者妙矣,思力交至者能事也,不谬者为逸,有门境可循者佳耳……”

图3 《吴熙载临〈奉对帖〉》(图片来源:出自二玄社:《吴让之的书画篆刻》)

这一标准完全出自包世臣《国朝书品》:“平和简净,遒丽天成,曰神品。酝酿无迹,横直相安,曰妙品。逐迹穷源,思力交至,曰能品。楚调自歌,不谬风雅,曰逸品。墨守迹象,雅有门庭,曰佳品。”后注“继续解释:右为品五,妙品以降,各分上下,共为九等。”对比之下,同为五品九等,每等的标准也大同小异,显然吴熙载直接把包世臣的书学品评用于自己的印学品评上,而且他也并未停留于表面。西泠印社现出版了题名为《四知堂珍藏吴让之印存孤本》一书,此书为吴熙载印存手批本,他在许多印稿旁边都有以手写自注评其等次,如批《和谦》印云:“横直相安甲”、《一日之迹》印云:“酝酿无迹,横直相安”之类。笔者认为,品评标准看似印学思想中的一小部分,其背后却隐藏着吴熙载对包世臣所主张的书学审美的认同。虽然是间接的,但也无疑这也会影响到吴熙载的印学实践。以邓石如《江流有声断岸千尺》和吴熙载《逃禅煮石之间》对比,二者皆为圆朱文印,字法与篆法皆来源于自家小篆。吴熙载作篆本学邓石如,因此固有相似之处。但我们也可见吴熙载的风格更显流美简净,邓石如则为遒丽劲健。这种不同,与包世臣书学中主张在邓石如“遒丽”的基础上加以“平和简净”不无关系。

三、结语

综上所述,吴熙载对包世臣书学理论可谓深信不疑。在包世臣的笼罩下,他的书学思想难以突破,诸多见解与包世臣毫无分别。又由思想指导实践,以其天资篆隶取法邓石如,因而成就颇高,但是行草却坚守师法,毁誉间杂。如此影响又波及其篆刻领域,主导其品评与实践,因此不可不谓深远。这也不禁提醒着后世学人思想的重要性,在深信笃行的同时也勿忘独立思考。