甘肃省新型城镇化高质量发展路径研究

宋文姬

(甘肃省社会科学院社会学所 甘肃 兰州 730000)

一、甘肃省新型城镇化建设现状

(一)城镇化水平逐年提高

随着城镇化进程的深入推进,大量农村人口流向城镇,转变为城镇人口,人口城镇化率不断提升。尽管作为传统农业省份的甘肃省城镇化发展起点低,但在城镇化浪潮的推进下,城镇人口数量逐年增加,城镇化率不断提升。根据第七次全国人口普查(以下简称“七普”)结果,2020年11月1日零时我国人口的基本情况为:全国人口中,居住在城镇的人口占比63.89%,与2010年第六次全国人口普查(以下简称“六普”)相比,城镇人口比重提高14.21个百分点;甘肃省常住人口中,居住在城镇的人口占比52.23%,与六普相比,城镇人口比重提高16.11个百分点①。

十年间甘肃省城镇人口数量逐年增加,城镇化率稳步提升,但与全国平均水平相比还有一定差距,在全国以及西部地区排名均靠后。从甘肃省各市州情况来看,常住人口城镇化率超过50%的市州仅包括嘉峪关、兰州、金昌、酒泉、白银、张掖等6个地级市,其余8个市州城镇人口均未超过一半。在城镇人口超过50%的城市中,包括了兰州经济圈、河西走廊经济带,其他城镇人口未达到50%的市州,除武威市、临夏州外,均处于甘肃省东南部,这说明当前甘肃省在城镇化建设过程中,既要考虑市州发展差异,还需要注意省内区域发展差异,制定区域城镇化发展战略。

(二)经济发展稳中有进

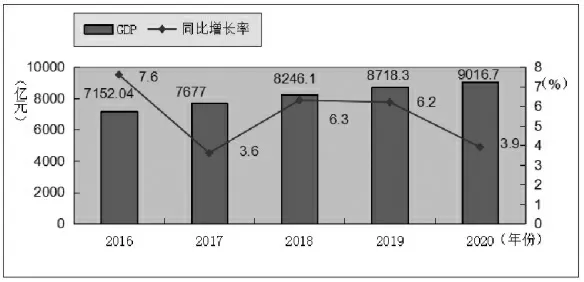

经济发展是推动城镇化良好发展的“加油站”,能够有效促进城镇化水平的提高。随着城镇经济的繁荣发展,其提供的工资、薪金、基础设施等吸引大批人口向城市聚集,同时,人口的聚集又向市场提供了充足的劳动力以及先进的技术,为经济的发展提供了动力,不断提升市场经济效益。过去五年,甘肃经济保持平稳较快增长态势,五年间全省生产总值提高1864.66亿元,连续跨越近两个千亿元台阶;2018年,在经济下行压力下,甘肃省积极适应经济发展新常态,国民生产总值较上年提高6.3个百分点。值得一提的是,在新冠肺炎疫情背景下,甘肃创新性推出系列稳投资、扩内需、促消费的举措办法,及时制定出台助企纾困一揽子帮扶措施及工作方案,有力对冲了新冠肺炎疫情带来的影响。2020年,甘肃地区生产总值较上年度增长298.4亿元,增长了3.9个百分点,经济增速从一季度负增长3.4%,到上半年正增长1.5%,再到前三季度增长2.8%,增速排名从一季度的全国第9位上升到前三季度全国第3位,政策集成效应持续显现(见图1)。

图1 2016—2020年甘肃省地区生产总值及同比增长率

(三)社会保障水平逐步提升

促进城乡融合发展,是我国坚持深入推进以人为核心的新型城镇化战略的必然选择,因此要实现进城农民工、失地农民以及其他“新市民”群体能够享受与市民同等的教育、医疗、社会保障等基本公共服务。同时,实现基本公共服务均等化,也是破除城乡二元结构,实现乡村振兴、城乡融合发展的有效途径。截至2020年,甘肃全省城镇职工基本养老保险人数达到484.5万人,较五年前增长58.2万人,参加城乡居民基本养老保险人数为1388.18万人,较5年前增加152.18万人,增幅达到12.3%,基本养老保险参保率达到98%。失业保险方面,2020年全省参加失业保险的人数达到187.4万人,较5年前增加24.6万人,增幅为15.1%。2020年全省参加工伤保险的人数达到264.6万人,较五年前增加82万人,增幅达到44.9%(见表1)。

表1 近10年来甘肃省5项社会保险参保人数的变化情况(单位:万人)

(四)中心城市首位度显著增强

在现代经济中,城市因为其先天的地域优势、交通优势,集成了智力资源、劳动力资源、金融资源,以及由政府、社会、公众高度关注度形成的治理资源,所以城市特别是区域中心城市对地方经济的发展具有举足轻重、牵动全局的重要影响。十三五时期,兰州市在全省经济首位度从2015年的30.87%提升至2020年的32%,兰州新区、高新区、经济区生产总值分别达到230亿元、292亿元和323亿元,分别是“十二五”末的1.87倍、1.7倍和1.43倍,在甘肃全省的经济社会增长极作用进一步凸显。同时,兰州在甘肃全省乃至西部地区市场体系化建设和国家对外开放格局中的中心城市、节点城市的物流枢纽作用日益显现。“十三五”时期,从兰州发往中欧、中亚、南亚的国际货运班列已经成为常态。随着兰渝铁路的贯通,兰州实际已经成为连同东南亚、中亚、西亚、东欧的重要交通陆港,城市对外开放度显著提升。

二、甘肃省新型城镇化建设面临的挑战

(一)城镇化水平较低,地区间城镇化水平差异大

以农牧业和能源原材料工业为主的甘肃,受地理区位、自然环境等因素影响,加之地区经济发展的不平衡,使得城镇化发展基础薄弱,城镇化水平提升较慢。与全国其他省份以及西北省份相比,甘肃城镇化水平也处于较低水平。从甘肃省14个地级市的城镇化水平来看,尽管城镇人口规模不断扩大,城镇化率均有提高,但城镇化水平差距较大,呈现东低西高态势。城镇化水平低、差异大,意味着地区经济发展不均衡,未能与城镇化发展形成平衡互促的良好发展态势。如何提升城镇化水平落后地区的经济发展水平,防止城乡之间、城市内部之间二元差距的不断扩大,实现区域间城镇化的协调发展和互促互进,是实现新型城镇化可持续发展必须要解决的问题。

(二)人口外流现象突出,“未富先老”趋势显现

目前,我国区域发展不平衡的矛盾依旧存在,经济发达地区对人口、资源的“虹吸”效应十分明显。发达地区凭借生态环境、就业、教育、医疗等优势吸纳了大量人口而经济欠发达地区的居民人口,呈现出明显的净流出状态。“七普”数据显示,甘肃常住人口较“六普”数据减少近55.5万人;甘肃流向外省半年以上人口为344.83万人,外省流入甘肃半年以上人口为76.56万人,净流出268.27万人,较“六普”时增加152.22万人;“居住地”与“户籍登记地”不一致的现象已经非常普遍,全省人户分离人口为735.25万人,较“六普”时增长57.69%。同时,甘肃下辖的12个地级市和2个自治州中,常住人口正增长的城市只有4个,分别是兰州、临夏州、嘉峪关和甘南州,人口流出最多的武威市,十年间人口减少35万人。不难看出,十年间甘肃人口流动趋势更加明显,流动人口规模持续扩大。人口流动与经济发展是一个互动的过程,人口外流必然对人口流出地经济发展带来一系列的影响,GDP增速降低、人口老龄化现象突出、社会保障压力增加等问题,使得人口流出地陷入“未富先老”的发展困境。甘肃应在摆脱“人才流失—经济发展落后—人才流失加剧”的恶性循环,实现人口流动和经济社会的协调发展上下大功夫。

(三)城市现代化治理能力不足,治理观念亟待转变

在现代城市发展形成的过程中,城市集成的要素越来越多,从做好基础性的供电、供水、供气、通信、交通等城市基础性设施的建设维修保养,再到保障市民生活便利所需的医疗、教育、治安、城建、应急、民政等公共服务供给,可以说现代城市治理是一个集成性、系统性很强的综合性课题。随着城镇化进程的推进,甘肃省逐步完善城市治理体制,不断提升城市综合服务能力,城市治理工作取得了显著成效。由于经济发展、治理理念、体制机制、历史遗留等方面的原因,甘肃城市治理还有以下问题:一是数字化治理能力不足。进入数字化时代,城市公共服务的数字化、信息化是实现城市治理高效的必然选择,当前甘肃省城市数字服务设计部门多、服务对象范围广,但跨部门、跨层级的信息共享机制还不健全,因此打通部门间信息壁垒,加快实现“互联网+公共服务”服务模式,已经是城市治理中必须要解决的课题。二是城市治理观念更新较慢。甘肃省在城市治理中,要破解的另一个问题是在原子化的社会格局中,怎样实现高效的城市社区动员和力量整合,形成参与、共享、共治的城市治理格局,从而进一步激发城市治理活力,使社会力量参与到城市治理当中。

(四)农业转移人口市民化有待持续推进

新型城镇化的核心是实现人由“乡”到“城”的转变。要实现这一转变,就必须面对城乡二元结构下形成的农业转移人口市民化问题,实现人的无差别发展。农业转移人口市民化是农业转移人口在城镇获得工作、取得户籍并平等享受城镇居民享有的城镇基本公共服务的过程。推进城镇化进程以来,大量农村剩余劳动力流入城市,使我国城镇化进程加快,常住人口城镇化率逐年提高,但是,这些流动人口在参与城市建设的同时,还面临着就业不稳定、保障不充分等困难,以及由此带来的人地矛盾、城乡矛盾、阶层分化等社会问题。近年来,甘肃省以户籍制度改革为突破口,以公共服务提升为重点,大力推进城乡融合协同发展,维护进城落户农民的各项权益,提前完成240万人转移人口市民化目标,农业转移人口市民化成效明显。目前,甘肃省常住人口城镇化率达到52.23%,但户籍城镇化率与常住人口城镇化率还有不小的差距,部分农业转移人口只是实现了城镇的非农就业,但还未获得城市户籍以及均等化的基本公共服务。如何系统推进农业转移人口市民化,提高落户农民市民化质量,实现基本公共服务全覆盖,促进农业转移人口全面融入城市仍然是甘肃新型城镇化建设的首要任务。

三、甘肃省新型城镇化建设高质量发展路径

(一)新型城镇化建设要打通区域协调发展“经络”

促进区域协调发展是新型城镇化高质量发展的动力源。甘肃地处西北内陆,自然资源丰富,地形狭长,地貌复杂,形成了多样的发展环境和自然禀赋。甘肃应当以西部大开发战略以及“一带一路”倡议为发展契机,促进省内外协同发展,拓展全省经济增长新空间。一方面,紧抓国家建立区域协调发展新机制这一机遇,以建设兰西城市群为契机,加快融入全国大区域发展体系,在重大基础设施、交通设施、公共服务配套设施、水利设施等方面加大投入,形成支撑西北地区发展的区域经济增长点、增长极、增长带,与发达地区形成良好的交流互动合作项目,深入挖掘双方在产业发展、技术人才交流等方面的结合点,将甘肃资源优势转化为经济优势。另一方面,统筹甘肃省内区域联动发展,打破行政区划限制,发挥各市州比较优势,促进各类要素合理流动和高效集聚,形成各具特色的区域经济协调发展格局。同时,增强中心城市的辐射带动能力,“以点带面”助推高质量发展,推动构建西陇海兰新经济带、中部经济增长带、陇东南经济增长带,促进区域竞相发展,全面落实兰州经济圈、河西走廊经济带和陇东南区域发展规划,形成优势互补、高质量发展的区域经济布局,推动形成发展新优势,为甘肃省经济持续健康发展提供澎湃的内生动力。

(二)新型城镇化建设要坚持城乡发展“双向奔赴”

城乡融合发展是新型城镇化高质量发展的根本保障。城镇化不是让城市取代乡村,乡村振兴也不能脱离城镇化建设,二者并非对立而是相辅相成的关系。乡村在城镇化过程中,既可以向城市提供劳动力、土地、初级产品等物质基础,同时也可以供给乡土的文化资源;城市在发展中,也可以回馈乡村资金的投入、现代科技和工业产品的物质保障以及更为优质的教育医疗资源。因此,新型城镇化战略要进一步做到统筹、融合城乡发展,形成城乡组团进入高质量发展阶段。第一,健全城乡要素双向流动体制。促进农村的土地这一重要生产要素实现增值,就要加快市场化改革步伐,构建以市场为主、政府为辅的要素配置体系,实现包括土地在内的,城乡之间人力资源、资本的顺畅流通协同发展。第二,构建城乡融合发展的产业链条,实现农业生产、销售链条与工业化生产、销售链条的有机融合,以产业发展实现城乡发展的互联互通。形成在城市人才、科技、资金的支持下发展现代农业,促进农村产业结构的优化、调整、升级,形成农村产业发展适应现代经济社会的发展趋势。第三,加快推进城乡基本公共服务均等化。推动公共服务向农村延伸,聚焦托育养老、教育文体、医疗卫生、劳动就业、社会保障等各个领域,突出重点领域、重点群体和薄弱环节,进而推动基本公共服务均等化,逐步缩小城乡、区域、人群间基本公共服务水平差距,推进农业转移人口市民化。

(三)新型城镇化建设要厚植绿色发展“底色”

绿色生态发展是新型城镇化高质量发展的核心举措。在全面推进城镇化建设过程中,处理好资源、能源、生态与经济社会之间的协调发展问题,才能打造生态宜居的现代城市,实现城镇发展的生态跃迁。甘肃省作为我国西部重要的生态安全屏障,在发展中必须牢固树立绿色发展理念,有效推动经济社会发展全面绿色转型,深化美丽甘肃建设,厚植甘肃发展生态“底色”。首先,全面提高绿色低碳发展水平,积极探索发展绿色生态产业,加强生态保护治理与发展生态经济有机衔接,构建绿色生态产业体系。推动重点行业和领域绿色化改造,推进经济结构、能源结构、产业结构低碳转型。其次,以群众身边的突出生态环境问题为切入点,围绕空气、垃圾、水源、大气等方面,深入打好城市污染防治攻坚战,持续改善城市生态环境质量,使人民群众的生态环境获得感、幸福感和安全感不断增强。最后,提高公众环保意识,倡导绿色生产和生活方式,减少浪费、降低污染,让全体市民共同参与到生态环境保卫战。生态安全发展是新型城镇化高质量发展的根本选择,要将生态环境建设作为城市发展的主要努力方向,全力实现城镇化发展与生态保护同频共振。

注释:

①数据来源于2016、2020年甘肃省各市州《政府工作报告》《国民经济和社会发展统计公报》。