深刺八髎穴不同强度捻转手法治疗卒中后尿失禁量效关系研究*

马 帅,海 英,王 列

(1.辽宁中医药大学,辽宁 沈阳 110847;2.辽宁中医药大学附属医院,辽宁 沈阳 110032)

卒中后尿失禁是脑卒中的并发症之一,是以尿频、尿滴沥、尿失禁为主要临床表现的排尿功能异常。据国内外学者报道,脑卒中后2周内尿失禁发生率为32%~79%[1-5],卒中2周至90 d内尿失禁发生率为12.3%~26%[6-8]。目前针对卒中后尿失禁的治疗方法主要有手术治疗、药物治疗、康复训练、导尿及电刺激等疗法。但以上疗法疗效存在极大的个体差异,且成本高、依从性差,甚至可导致一系列并发症[9-10]。各项研究及笔者前期工作表明[11-13],深刺八髎穴疗效较浅刺及常规穴位针刺疗效更好,临床疗效与骶神经的有效刺激及刺激强度密切相关。但笔者通过查阅文献发现,对于针刺八髎穴手法刺激强度的研究极少。为此,本研究在原有工作基础上,探讨不同刺激强度捻转手法的疗效差异,明确有无量效关系,寻求最佳捻转手法刺激量,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 诊断标准 中医诊断及分期标准参照《中医内科常见病诊疗指南·中医病证部分》[14]中相关标准拟定。西医诊断参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[15]和《中国脑出血诊治指南2019》[16]拟定。尿失禁诊断参照《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南手册(2014版)》[17]中的有关内容:尿液不自主排出,不能由意志控制,伴或不伴尿急等症状。

1.2 纳入标准(1)符合缺血性脑卒中或脑出血诊断标准和尿失禁诊断标准;(2)中医证治分类属中风-中经络(阴虚风动证、风阳上扰证、风痰入络证)及中风恢复期(风痰瘀阻证、气虚络瘀证、肝肾亏虚证)患者;(3)年龄18~80岁;(4)此次卒中发病前无尿失禁症状;(5)卒中病程在6个月内且脑血管病病情不再进展;(6)意识清楚,认知能力基本正常,同意签署知情同意书者。

1.3 排除标准(1)非脑血管病引发的尿失禁,如泌尿系结石、前列腺炎、尿路感染、肿瘤等引发排尿障碍的患者,并有其他能引起泌尿系统的疾病而未治愈者;(2)合并严重的呼吸、循环、肾脏系统疾病者,严重心脏疾病近期频繁发作者及癌症患者;(3)严重认知障碍,不能配合治疗和检查者;(4)中风前已存在尿失禁的患者;(5)体质虚弱、不耐受针刺,容易发生晕针者。

1.4 剔除标准 试验过程中发生针刺不良反应而不宜继续进行试验者;试验期间,出现尿路感染或其他泌尿系统疾病影响疗效评价者;因个人原因退出、失访或未及时来复诊者。

1.5 研究对象 90例卒中后尿失禁患者来源于2019年6月至2021年6月沈阳市中西医结合医院脑病科门诊及病房。按照随机数字表法分为强刺激组、中刺激组、弱刺激组,每组30例。本研究经沈阳市中西医结合医院伦理委员会审核批准(伦审批件号:2019-MS-1)。

1.6 治疗方法 所有患者均按照最新指南进行诊治,并进行脑血管病二级预防。中医针刺操作方法:为研究严谨客观,尽量由同一医师进行操作,取穴:上髎、次髎、中髎、下髎,其余穴位按辨证及对症取穴,相同证型患者尽量取穴一致。操作方法:针刺部位常规消毒,患者排空小便,俯卧位,选取0.30 mm×75 mm华佗牌一次性无菌针灸针,下髎穴、中髎穴直刺进针45~60 mm,深刺入骶后孔中,次髎穴和上髎穴针身与皮肤表面呈约60°角向内下方斜刺50~75 mm,针尖需通过骶孔,如患者产生轻微的放射触电感向肛门和阴部放散则停止进针,且针尖需上提3~5 mm防止行手法时频繁刺激损伤骶神经。强刺激组、中刺激组、弱刺激组分别选择强、中、弱刺激强度进行捻转手法操作。针刺捻转手法刺激强度划分、量化标准以石学敏主编的普通高等教育“十二五”国家级规划教材《针灸学》为参照。弱刺激量强度为捻转角度60°,频率为50次/min;中刺激量强度为捻转角度120°,频率为75次/min;强刺激量强度为捻转角度240°,频率为100次/min(以上手法操作幅度及频率误差小于5%)。持续行针2 min后留针20~30 min。头针:针具选用0.30 mm×25 mm华佗牌一次性无菌针灸针,头部穴位以15°角沿皮快速刺入帽状腱膜下,刺入15~20 mm,以患者头部有酸麻胀感为宜。躯干及肢体穴位根据患者胖瘦针具选用0.30 mm×25 mm或0.30 mm×50 mm华佗牌一次性无菌针灸针。根据具体穴位进行操作,无特殊手法要求,平补平泻,待手下有如鱼咬饵或沉涩感觉,患者局部有酸、麻、胀、重感受停止运针,留针30 min。以上操作每日1次,每周6次,2周为1个疗程,治疗4周后观察疗效。

1.7 观察指标

1.7.1 排尿日记 排尿日记分别记录治疗前后各72 h排尿情况,单位为毫升(mL)。记录项目分别是:每次饮水量,白天非尿失禁排尿次数、白天尿失禁次数、夜间排尿次数、夜间尿失禁次数以及每次排尿尿量。总结日平均排尿次数、日平均单次尿量、日平均尿失禁次数。

1.7.2 临床症状评分 参考国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷表简表(ICI-Q-SF)[18]进行评分。

1.7.3 24 h尿垫称重 患者每3 h更换尿垫一次,称取质量,并记录遗漏在尿垫上的尿量。在大量漏尿后立即更换,避免尿液蒸发影响测量的准确性。排尿到厕所或尿壶内,不记为失禁量。

1.7.4 膀胱最大容量测定[19]分别测定患者治疗前后泌尿系彩超,计算膀胱最大容量。早晨排空晨尿后,患者多饮水贮尿,有明显排尿感时进行膀胱最大容量测定。

1.8 疗效标准 采用尼莫地平法,计算治疗前后尿失禁临床症状减分率,公式为:[(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分]×100%。治愈:可随意控制排尿,尿失禁及尿频症状基本消失,90%≤临床症状减分率;显效:可随意控制排尿,尿频、尿急症状明显改善,偶出现小便失禁,60%≤临床症状减分率<90%,有效:尿频、尿急等症状有所改善,30%≤临床症状减分率<60%;无效:临床症状评分较治疗前减少30%以下,尿频、尿急症状无明显改善。

1.9 统计学方法 数据分析采用统计软件SPSS 22.0,计量资料采用“均数±标准差”()表示。同组内治疗前后比较采用配对t检验,各组间差异采用单因素方差分析,进一步两两比较采用LSD-t检验。计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

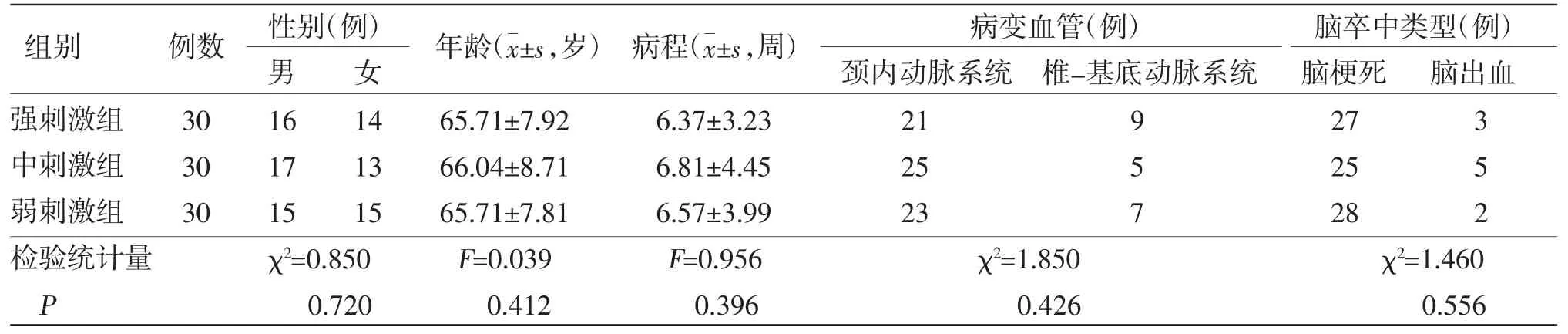

2.1 基线资料 研究过程中无病例脱落。两组患者基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。(见表1)

表1 3 组患者基线资料比较

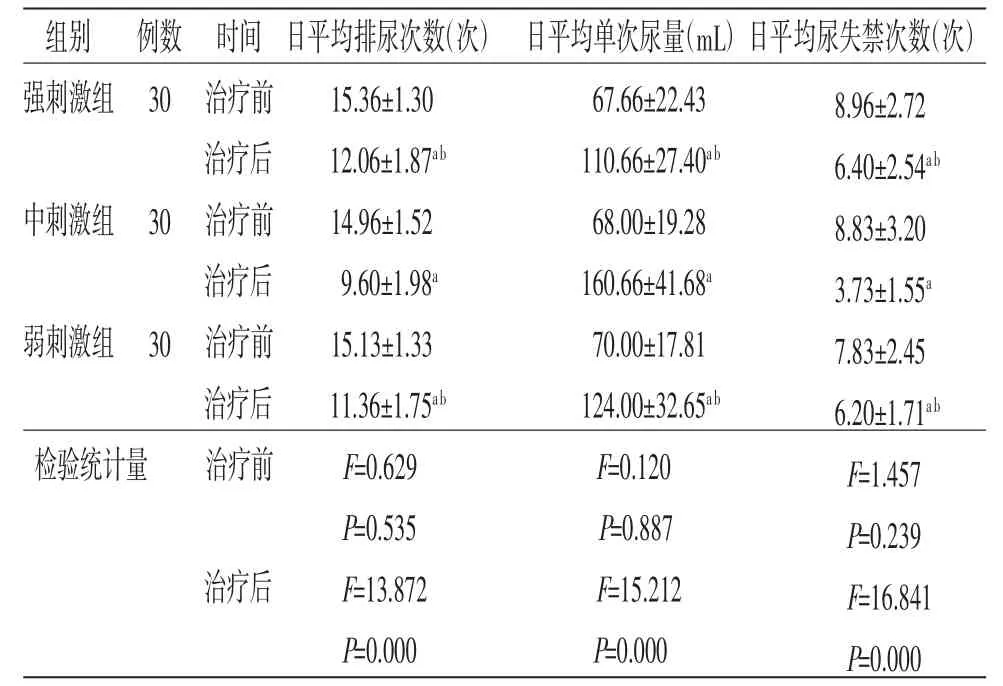

2.2 3组患者排尿日记记录的排尿情况比较 3组患者治疗前日平均排尿次数、日平均单次尿量及日平均尿失禁次数比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。各组患者治疗后日平均排尿次数、日平均尿失禁次数均明显降低(P<0.05),日平均单次尿量明显升高(P<0.05),说明3种刺激强度均能改善排尿情况;中刺激组患者排尿改善情况优于强刺激组及弱刺激组(P<0.01);强刺激组患者排尿情况与弱刺激组比较,差异无统计学意义(P>0.05),说明两组对排尿情况改善相当。(见表2)

表2 3 组患者排尿日记记录的排尿情况比较()

表2 3 组患者排尿日记记录的排尿情况比较()

注:与治疗前比较,aP<0.05;与中刺激组比较,bP<0.01

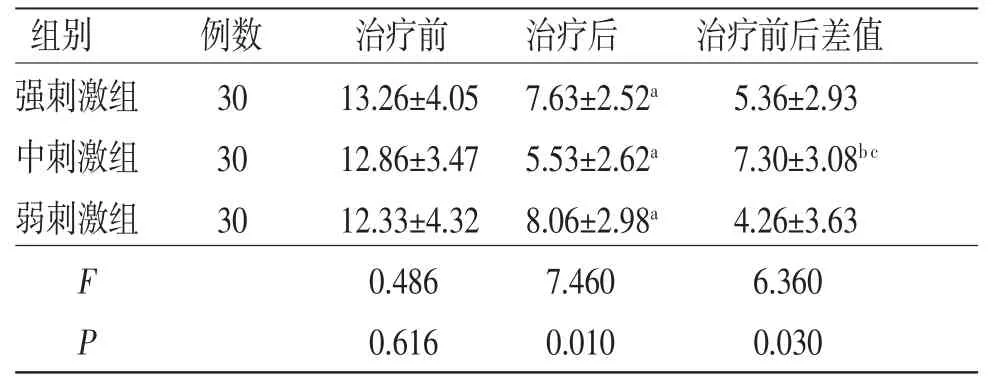

2.3 3组患者治疗前后临床症状评分比较 治疗前3组患者临床症状评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后3组患者临床症状评分均明显降低(P<0.05),且中刺激组临床症状评分改善优于其他两组(P<0.01);强刺激组患者临床症状评分改善与弱刺激组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。(见表3)

表3 3 组患者治疗前后临床症状评分比较(,分)

表3 3 组患者治疗前后临床症状评分比较(,分)

注:与治疗前比较,aP<0.05;与强刺激组比较,bP<0.05;与弱刺激组比较,cP<0.01

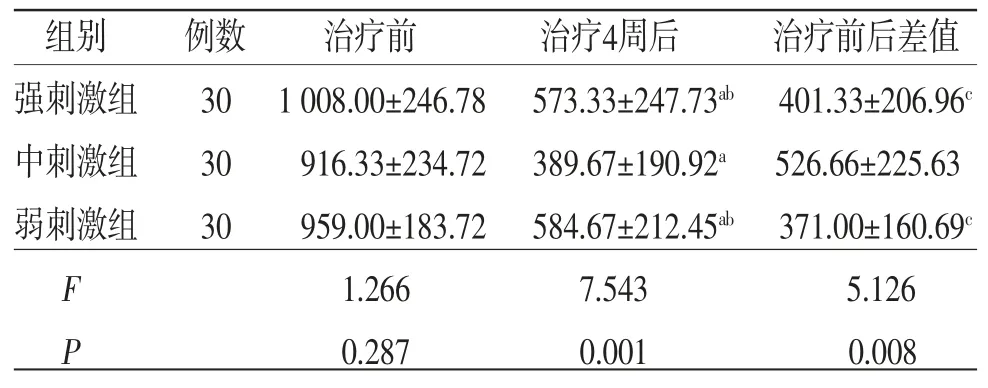

2.4 3组患者治疗前后尿垫质量比较 治疗前3组患者尿垫质量比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后3组患者尿垫质量均降低(P<0.05),且中刺激组患者尿垫质量的改善优于其他两组(P<0.05);强刺激组患者治疗后尿垫质量与弱刺激组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。(见表4)

表4 3 组患者治疗前后尿垫质量比较(,g)

表4 3 组患者治疗前后尿垫质量比较(,g)

注:与治疗前比较,aP<0.05;与中刺激组比较,bP<0.01;与中刺激组比较,cP<0.05

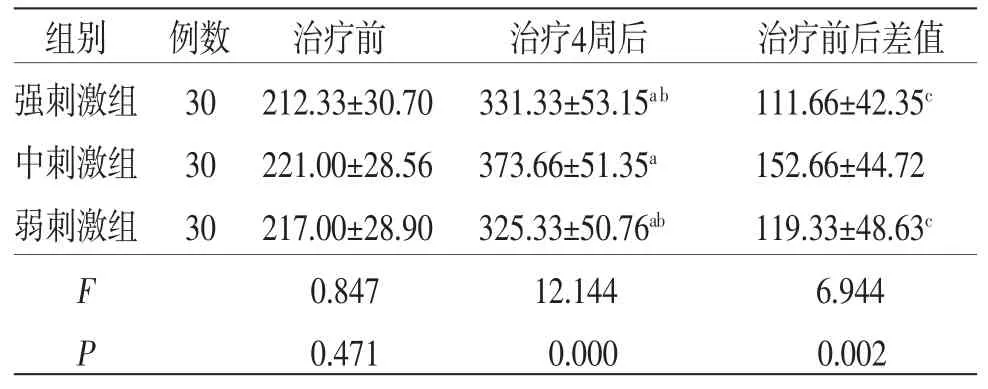

2.5 3组患者治疗前后膀胱最大容量比较 治疗前3组患者膀胱最大容量比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后3组患者膀胱最大容量均明显升高(P<0.05),且中刺激组患者膀胱容量的改善优于其他两组(P<0.01);强刺激组患者膀胱最大容量与弱刺激组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。(见表5)

表5 3 组患者治疗前后膀胱最大容量比较(,mL)

表5 3 组患者治疗前后膀胱最大容量比较(,mL)

注:与治疗前比较,aP<0.05;与中刺激组比较,bP<0.01;与中刺激组比较,cP<0.05

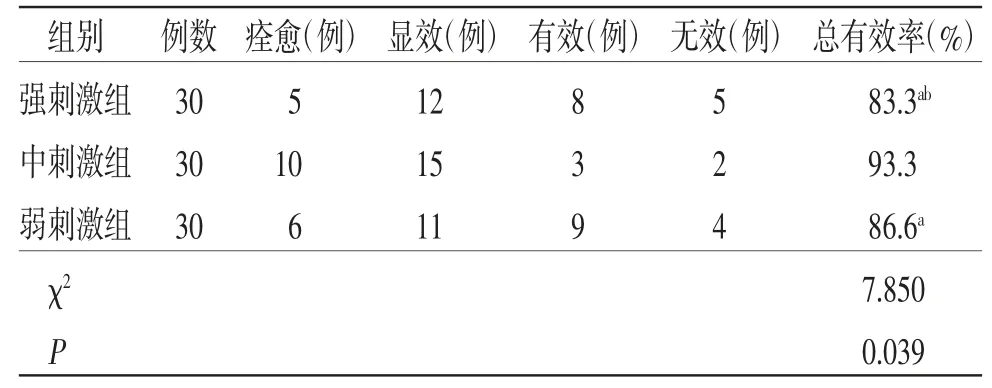

2.6 3组患者疗效比较 中刺激组总有效率均优于强刺激组、弱刺激组,差异均有统计学意义(P<0.05);而强刺激组总有效率与弱刺激组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。(见表6)

表6 3 组患者疗效比较

3 讨论

卒中后尿失禁依据其临床表现,归属于中医学“遗尿”“遗溺”“小便不禁”等范畴,其病位在膀胱,与肾密切相关。《诸病源候论·小便病诸侯》言:“小便不禁者,肾气虚,下焦受冷也。肾主水,其气下通于阴,肾虚下焦冷,不能温制水液,故小便不禁也。”《素问·脉要精微论篇》记载:“水泉不止者,是膀胱不藏也。”阐明了膀胱气化功能失调、肾主水功能失调是遗溺、小便不禁的基本病机。

八髎穴为足太阳膀胱经穴位,经络所至,主治所及,且位于骶尾部,更加靠近病位所在脏腑膀胱,故针刺八髎穴可使针感直达病位,气至病所,气至而有效。因膀胱经与肾经相表里,故针刺八髎穴除可治疗膀胱经本经相关疾病外,还可填精髓、补肾气、强腰膝,调节肾主水与膀胱气化功能。又因其循行结于脾经,故针刺八髎穴还可调理脾胃之气,化生气血,充养脑髓,使神机得用。

现代医学认为,骶神经前、后支通过骶孔形成盆腔神经及阴部神经,支配膀胱的逼尿肌和括约肌,从而调控排尿反射。八髎穴定位8个骶后孔中,为腰骶神经出入之所[20-22]。针刺刺激骶神经根,可调节膀胱括约肌和逼尿肌功能,对逼尿肌亢进反射进行抑制,提高膀胱顺应性及稳定性[23-24],从而恢复排尿反射的建立。研究表明针刺八髎穴取效的关键是基于骶神经的有效刺激,临床疗效与所施加的刺激强度有很密切的关系,而针刺手法是控制刺激强度、刺激量的核心[25-26]。

针刺刺激量的最早论述可追溯到秦汉时期。在古代文献中虽没有具体阐述“刺激量”的概念,但《黄帝内经》等古医籍对刺法的描述中体现了量学的控制。《素问·刺要论篇》云:“病有浮沉,刺有浅深,各至其理,无过其道。”明代医家杨继洲《针灸大成》提出“刺有大小”论,明确提出针刺有“量”的不同。石学敏首次提出了“针刺手法量学”的概念,并给出了量学界定,所谓“针刺量”就是在临床针刺治疗时,针刺操作所产生刺激的大小,是研究和确定针刺最佳治疗剂量的学说[27]。随后在其主编的各类教材中,将针刺手法进一步定化,根据捻转角度、频率的不同归纳为弱、中、强3种刺激量。一般来说皮脉浅表病症,针刺要浅,弱刺激量即可;筋骨脏腑病症或久病时,针刺要深,需强刺激量才会起作用。对于里证、阴证、久病用较大的刺激量,至于刺之深浅程度,应以所需要刺达的组织为度。正如《灵枢·官针》所言:“病浅针深,内伤良肉……病深针浅,病气不泻。”而卒中后尿失禁病位较深,当属里证。病情大多缠绵难愈,除急性期患者外多属久病,因此理论上弱刺激量效果不佳。

现代研究表明,针刺八髎穴取效的关键与骶神经的有效刺激关系密切。因此本研究采用3种不同刺激强度的捻转手法,施术于深刺后的八髎穴。研究结果表明,中等强度捻转手法刺激量治疗中风后尿失禁,临床疗效优于其他两组。弱刺激组与强刺激组无差异,说明刺激强度与疗效无量效关系。中刺激组疗效优于其他两组,其原因可能与以下几方面有关:人体4对骶神经选择性的支配膀胱尿道功能。膀胱逼尿肌主要由骶3神经支配,而尿道括约肌主要受骶2神经支配[28-29]。膀胱逼尿肌兴奋则促进尿液排出,膀胱括约肌兴奋后收缩阻止排尿。因此,强刺激量手法操作后可能导致逼尿肌过度兴奋增加排尿次数,加重尿失禁症状,而弱刺激量则无法对膀胱括约肌产生有效调节及刺激。针刺八髎穴在调节外周神经的同时,可将相关的冲动信号上传至大脑进行整合[30-31],进一步影响中枢神经。而中枢神经系统对人体排尿反射是复杂、多系统的双向调节,且针刺对膀胱活动也是双向调节。手法强弱刺激引起的过度兴奋及抑制最终会被逐渐修正[32-33],因此无法产生较明显的针刺效果。最后针刺八髎穴取效虽与骶神经刺激关系密切,但也有其他因素参与,如针刺八髎穴可直接刺激盆底肌群,通过调节盆底肌收缩与舒张,调节膀胱逼尿肌和括约肌的协同运动,改善膀胱功能。因此,单纯加大刺激量可能引起机体其他系统调节功能失衡,从而抵消疗效。

本研究结果表明,中等强度刺激量捻转手法针刺八髎穴可以有效调节排尿功能,为治疗卒中后尿失禁捻转手法提供了一定的量化指标和试验依据,对指导临床具有积极意义。