基于CiteSpace和VOSviewer的针刺治疗变应性鼻炎可视化分析*

董海航,宋晶璇,庞 博,许博洋,4,吕中茜,刘延祥

(1.天津中医药大学针灸推拿学院,天津 301617;2.天津中医药大学中医学院,天津 301617;3.天津中医药大学循证医学中心,天津 301617;4.北京大学第三临床医学院,北京 100191)

变应性鼻炎(allergic rhinitis,AR)又称过敏性鼻炎,是由IgE介导的介质释放与多种免疫细胞共同参加的鼻黏膜非感染性炎症。AR致敏因素多,发病机制仍不完全明确[1],一直是医学界关注和研究的热点。本病常呈季节性、阵发性发作,发病率逐年增加[2],属复发率高、治愈率低的疾病[3]。西医治疗方案以缓解鼻部症状和手术治疗为主,但因治疗的不稳定性、长期用药具有毒副作用,临床疗效不甚理想[4]。本病在中医学中属“鼻鼽”的范畴,是针刺治疗的优势疾病之一。针刺治疗AR具有患者接受度高、不良反应少、复发率低等优点,且总有效率优于西医药[5-6]。近年来,有关该疗法的研究不断增多,但目前未见关于针刺治疗AR的知识图谱研究,对文献的分析利用不够充分。本研究应用CiteSpace与VOSviewer软件对近20年来针刺治疗AR的文献进行可视化分析,梳理归纳本领域的知识结构,以时间线显示聚类的动态知识图谱[7],分析文献中的引文和关键词的相似性,挖掘针刺治疗AR领域的发展进程、热点及前沿,以期宏观把握本领域的现状与研究趋势,为今后的研究提供参考。

1 资料与方法

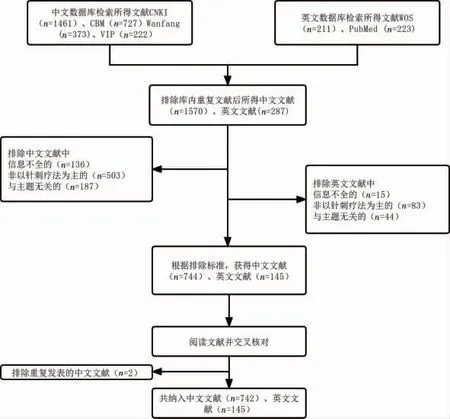

1.1 数据采集 检索中国知网(CNKI)、维普(VIP)、万方(Wanfang)、中国生物医学文献数据库(CBM)、Web of Science(WOS)、PubMed数据库,时限设定为2001年1月1日至2021年12月31日。中文检索策略:(主题=针刺+针灸+针刺治疗+针刺疗法+针灸疗法+温针灸+水针+穴位注射+腹针+浮针+梅花针+蜂针+穴位埋线+埋线)AND(主题=变应性鼻炎+过敏性鼻炎+鼻鼽)。英文检索策略:检索主题词或题名为“acupuncture”AND“allergic rhinitis”,索引=SCI-EXPANDED。检索出中文文献2 783篇,英文文献434篇。排除重复及信息不全的文献、不以针刺疗法为主的文献、与主题不符的文献、仅包含摘要的文献或报纸文献、会议论文、科普宣传文献、声明、征稿通知,最终纳入中文文献742篇,英文文献145篇。筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图

1.2 数据处理与分析 由于文献中同义关键词命名方法不同,如“上迎香”与“鼻通”,“腹针疗法”与“腹针”等,对此类同义词予以合并;更名机构以最新命名为准。

将文献以Refworks和Endnote格式分别导入CiteSpace软件V5.8.R3版本与VOSviewer 1.6.18版本,每条记录包括作者、机构、题目、期刊、摘要、关键词等信息。节点选取作者、机构、关键词。图谱中国家、机构与作者阈值选择Top N 50,剪切方式Pathfinder;关键词阈值选择g-index,剪切方式Minimum Spanning Tree;应用对数似然比法进行关键词聚类分析。VOSviewer软件参数选择Co-cition/Citied reference/Full counting,绘制英文文献共被引图谱。作者合作图谱选择Co-occurrence/Authors/Full counting,分别绘制中英文作者合作图谱。

2 结果

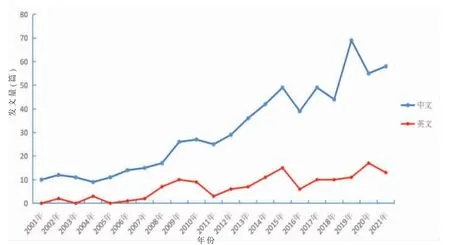

2.1 年度发文量分析 近20年来,针刺治疗AR发文量呈线性增长趋势。(见图2)中文文献在2001—2008年处于发展起步期,年均发文少于20篇,2009—2015年增速加快,而2016年至今则在波动中逐渐增长,增速变慢。英文文献发表规律呈“大小年”态势,平均每6年出现一次发文高峰,6年间的年均发文有明显增长。从发文国家来看,中国发文最多,为58篇,其次为德国(32篇)、美国(19篇)、韩国(19篇),澳大利亚(16篇),这与针刺治疗在相关国家的普及程度密切相关[8]。

图2 2001—2021 年针刺治疗AR 年度发文趋势

2.2 机构、国家及合作情况分析 定量分析国家和机构的发文量,可以明确针刺治疗AR领域的主要科研机构与影响力[9]。中英文发文量前5的机构见表1。其中成都中医药大学(23篇)及其附属医院(21篇)的中文发文量最多。德国查理特医科大学的英文发文量最多(19篇)。根据普赖斯定律(M≈0.749可得,中文发文量>4篇、英文发文量>3篇的机构可称为核心机构,得到中文核心机构18个,英文9个。

表1 发文量前5 的机构

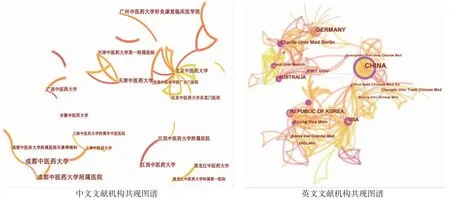

将国家与机构合并,得到中文文献机构合作网络与英文文献机构合作网络。(见图3)中文文献方面,机构合作图谱密度值为0.001 8,表明合作较分散,多为中医药院校及其附属医院。受地理位置、学术流派等限制,少见跨省市的交流,具有明显的地域性。英文文献中的机构合作强度较高,图谱密度值为0.019 1,中国、德国多见国内团队的学术合作。我国的发文机构较分散,而德国更加集中。美国、韩国、澳大利亚、英国的国际交流更为丰富。中国科研机构与韩国、德国、西班牙科研机构均有合作,内容为多中心研究和治疗指南制定。

图3 机构共现图谱

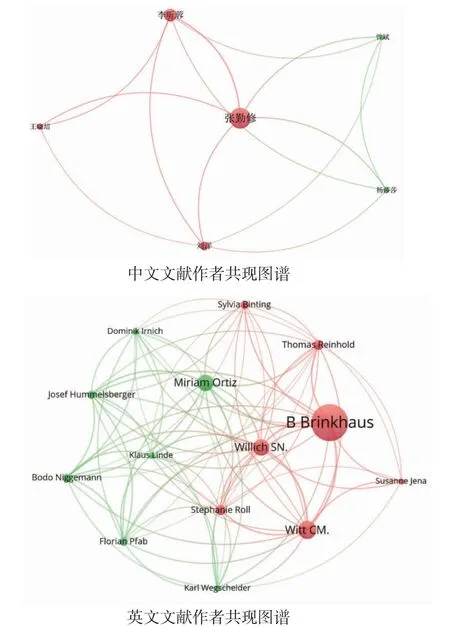

2.3 作者合作分析 作者网络视图能够可视化展示作者发文量、文章影响力和作者间合作关系。(见图4)图中的节点为作者,连线即关系,线条粗细表示节点间的关联强度。中英文领域共形成3个主要研究团队,发文量前5的作者及其所在机构见表2。根据普赖斯定律,中英文发文量>4篇的作者为核心作者。中文文献核心作者共48人,共发文260篇,发文总量未超过总文献量的50%,表明暂未形成有代表性的核心作者群。中文文献方面,2个主要团队均来自成都中医药大学附属医院,团队内部合作紧密。(1)以张勤修为首的团队在针刺治疗AR领域发文最多,学术影响广泛,研究内容全面,内容涉及穴位埋线、温针灸、针药并用治疗AR的研究。该团队研究认为穴位埋线能够使气血调衡[10],使营卫相随,可以连接黏膜免疫与系统免疫[11],增强鼻黏膜屏障功能[12],起到延长AR缓解期,降低复发率的作用[13]。(2)以杨莎莎、曾斌为首的团队研究方向偏于机制探索,在2015—2019年对穴位埋线治疗AR的作用机理开展实验研究,明确了穴位埋线能够启动神经免疫联动机制,综合调节外周鼻黏膜和中枢神经免疫内分泌网络[14],减少树突状细胞抗原递呈肥大细胞的活化脱颗粒,控制AR变态反应[15]。

图4 作者共现图谱

表2 发文量前5 的作者

英文文献核心作者18人,共发文106篇,占总文献量的73.1%(106/145),形成了显著的核心作者群。其中以BRINKHAUS B为核心,WITT C M、ORTIZ M为代表的查理特医科大学团队,在针刺安全性、随机对照试验与成本效益分析方面开展了深入研究[16-17]。

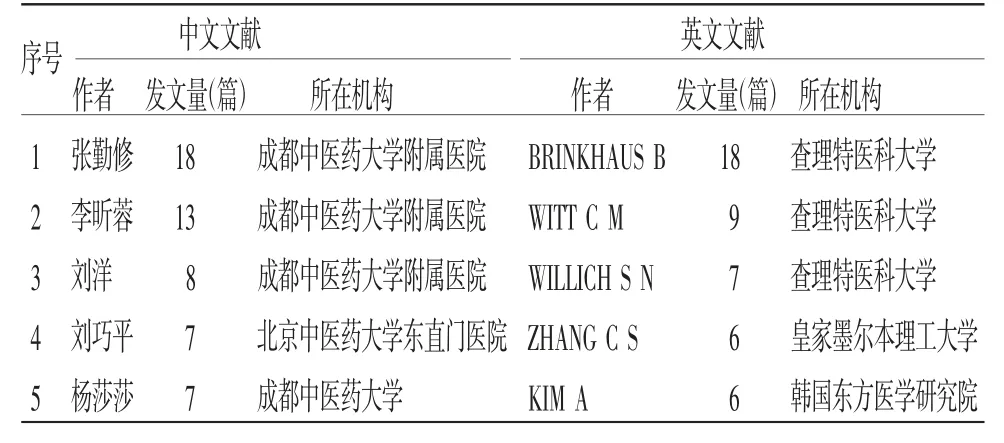

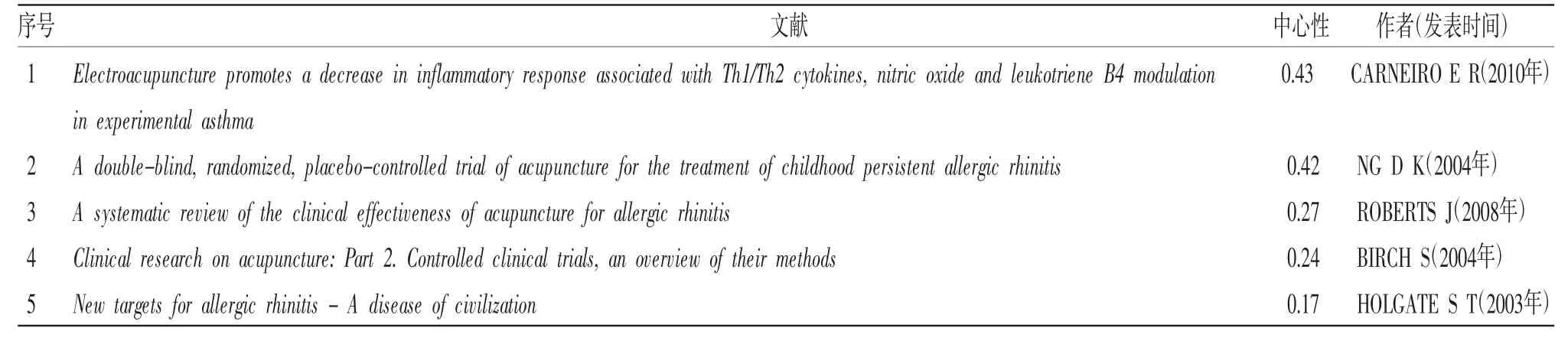

2.4 文献共被引分析 WOS与PubMed库提供了被引文献的检索途径。2篇文献同时被第3篇文献引用,则其存在共引关系。文献共被引分析能够将学科领域内的核心文献分类,展现针刺治疗AR的共同研究领域。共被引频次越高,文献学术影响越广泛,中心度越高,文献在本领域越重要。被引频次和中心性排名前5的共被引文献见表3~4。相关研究涉及安全性、免疫疗法和随机对照研究。其中被引频次最高的文献是WITT C M等发表在Forschende Komplementarmedizin上的针刺安全性的前瞻性研究,该研究共纳入229 230例患者,结果表明针刺是一种相对安全高效的AR补充疗法[16]。被引频次第2的文献是针刺治疗儿科疾病的系统综述。该研究纳入了23篇随机对照试验,介绍了针刺治疗儿科疾病的确切疗效,但由于针刺机制尚不明确,其安全性有待进一步探讨[18]。高质量的安全性分析和疗效评价是一种新疗法参与临床决策的基础。中心性最高的文献是CARNEIRO E R发表在Cytokine的电针抗炎和抗过敏的实验研究,该研究结果表明电针抗炎作用与Th1/Th2细胞因子的反应平衡和减少白三烯B4、一氧化氮(NO)有关,该结果说明电针能够作为变应性疾病的有效补充治疗手段[19]。中心性排名第2的文献是NG D K发表在Pediatrics上的针刺治疗儿童持续性AR的随机对照试验;该研究共纳入72例患儿;结果显示,在降低症状评分和增加无症状时间方面,主动针刺效果优于假针刺[20]。

表3 共被引频次前5 的被引文献

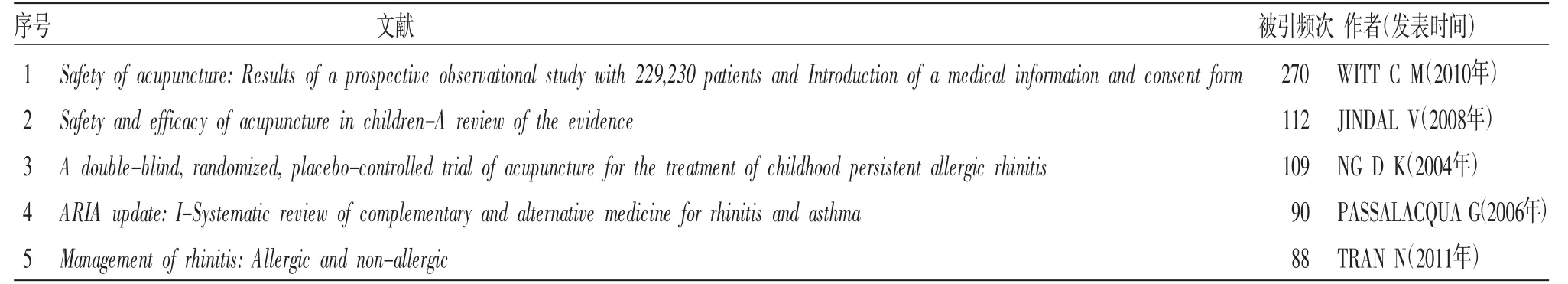

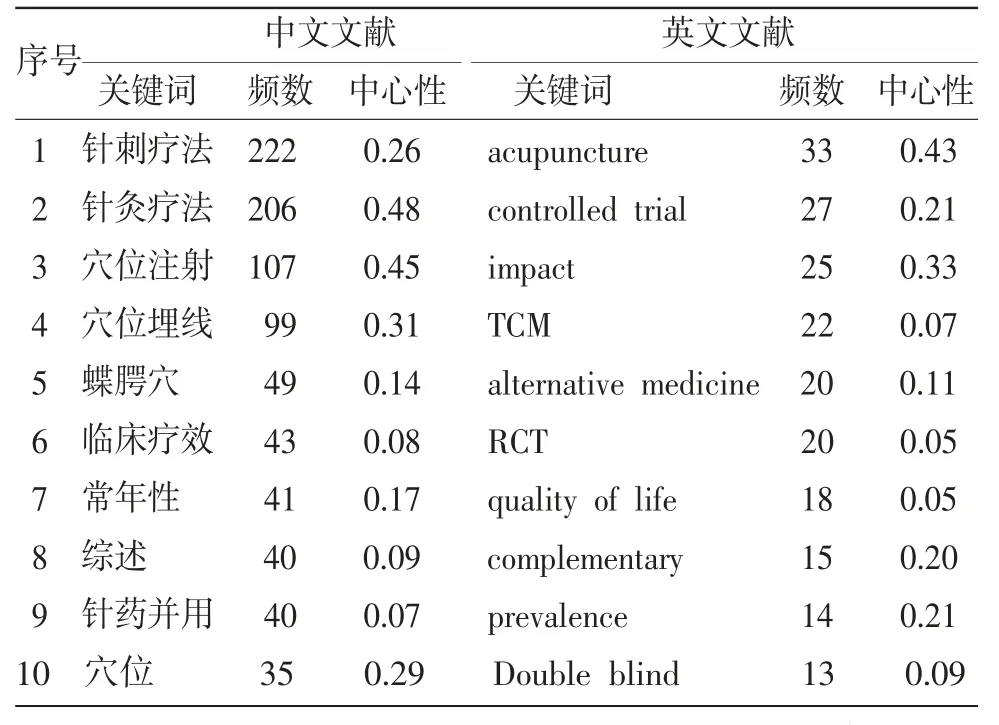

2.5 关键词共现分析 关键词体现了文章的中心观点和研究领域,能清晰表达研究要点[19]。排除“变应性”“鼻炎”等低信息密度关键词后,关键词共现分析显示,中文文献分析得到节点377个,连线1 107条,Density值=0.015 6。英文文献分析得到节点235个,连线895条,Density值=0.043 3。英文文献研究的领域更集中,文献密度更高。(见图5)频数排名前10位的关键词见表5。其中,“穴位注射”“针灸疗法”“穴位埋线”“Ancupuncture”“Impact”“Controlled trial”是高中心性的关键词,可作为连接多个聚类的枢纽,在一些领域起到重要的中介作用,受到研究人员的广泛关注[20]。

图5 关键词共现图谱

表4 共被引中心性前5 的被引文献

表5 频数前10 的关键词

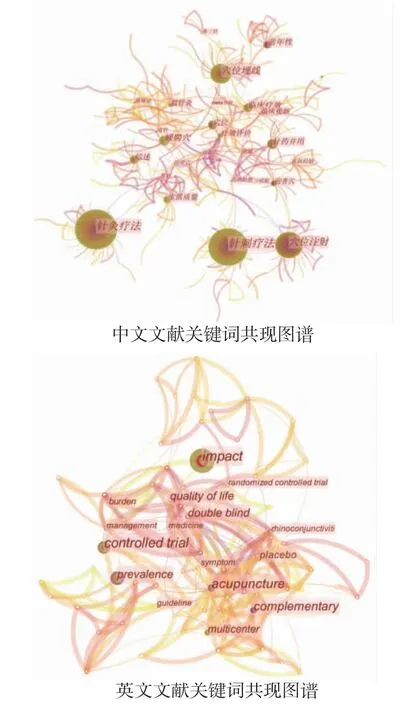

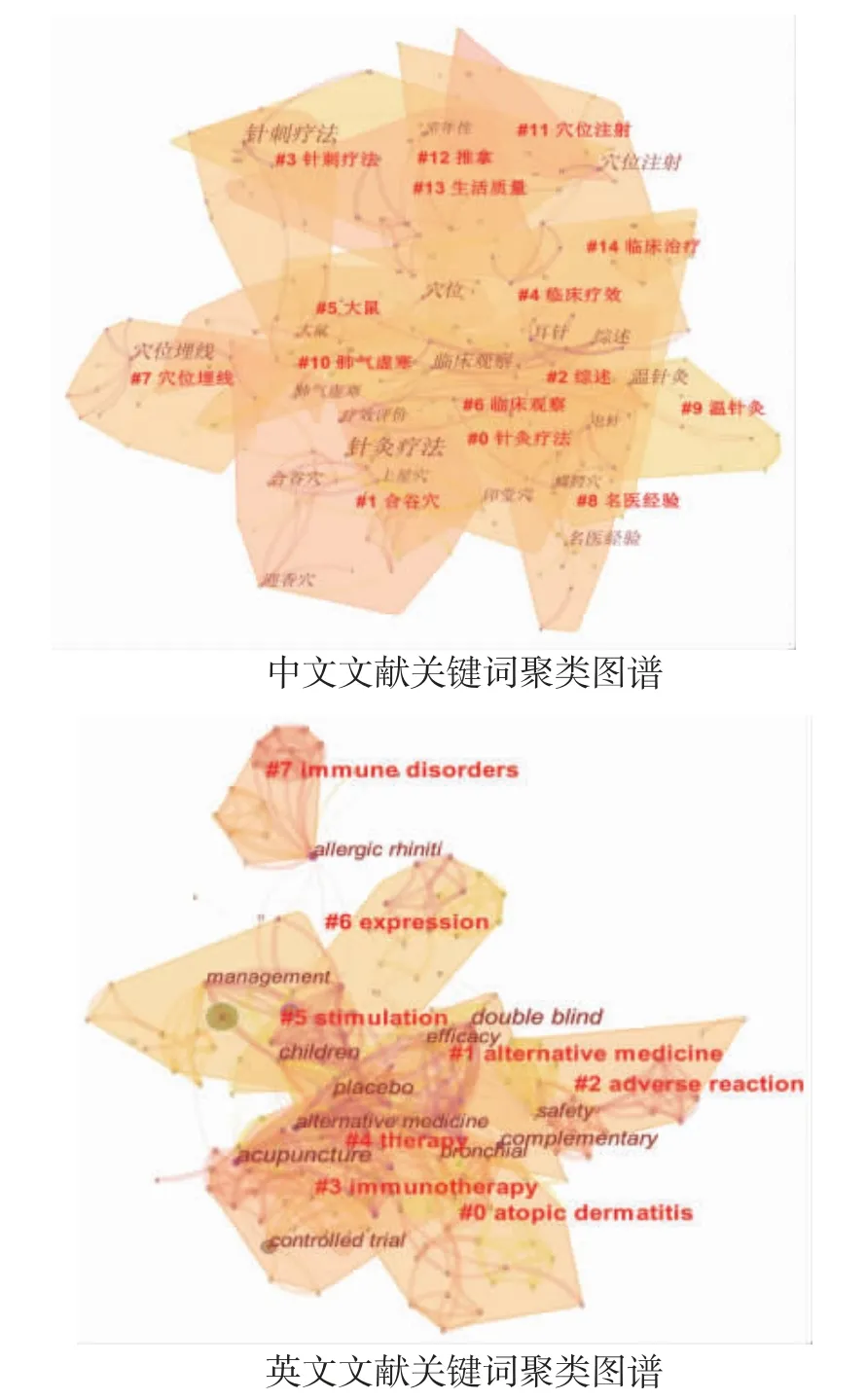

2.6 关键词聚类分析 关键词聚类分析能够清楚地展示不同研究领域的知识结构。377个中文关键词共得出15个聚类,228个英文关键词得出8个聚类。(见图6)图中圆圈为关键词节点,大小与频数呈正相关;不同色块展现了节点的聚类。中文关键词聚类Q值=0.852 2,S值=0.967 6,英文关键词聚类Q值=0.700 0,S值=0.882 2。Q值>0.3表示划分聚类的社团结构显著,S值>0.7表示聚类结果具有高信度。各聚类重叠交错,说明聚类间联系较为紧密。本领域研究内容多样,围绕临床治疗与理论探索展开。中文文献更突出中医特色,如辨证施治、名医经验总结,但较少涉及安全性、成本效益等社会性因素的研究。

图6 关键词聚类图谱

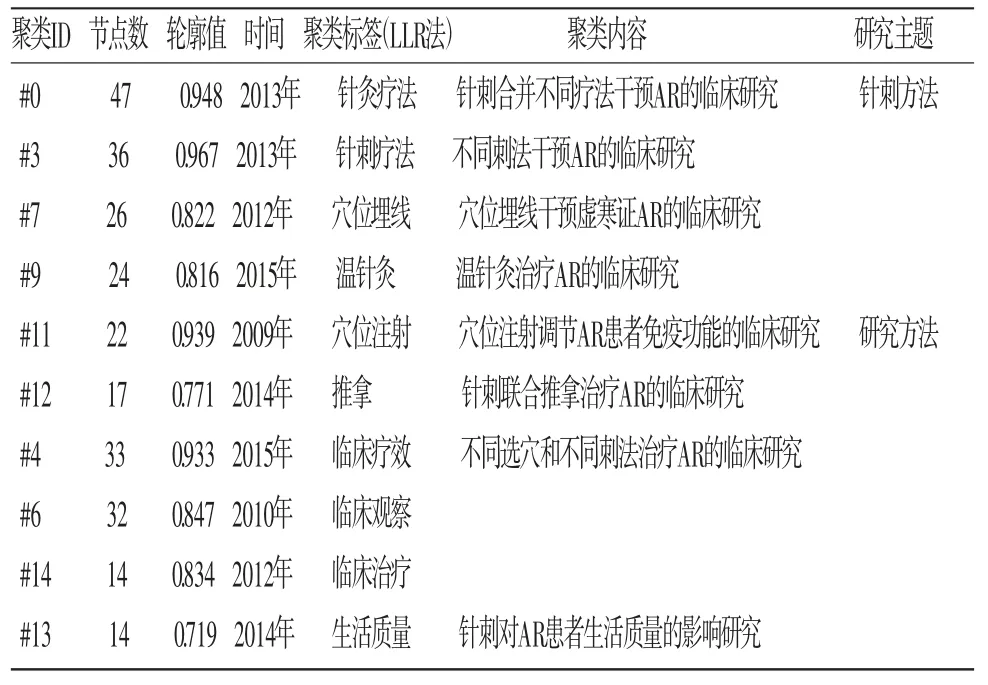

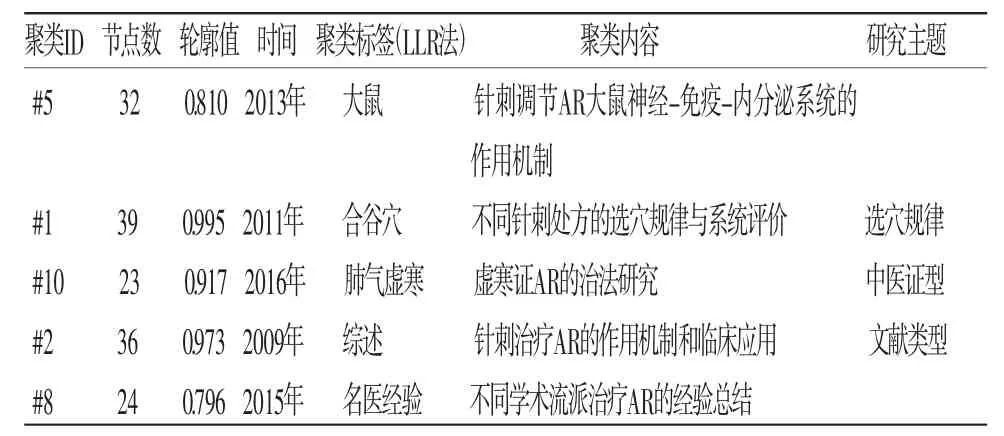

2.6.1 中文关键词聚类 15个中文文献关键词聚类可分为六类,其中聚类#0、#3、#7、#9、#11、#12为针刺及合并治疗方法研究,除毫针法外,“穴位注射”“穴位埋线”的相关研究开展较早且热度较高。治法方面,多种方法联合应用可提高针刺治疗本病的疗效,如穴位埋线与火针结合[21]、针药并用等。聚类#4、#5、#6、#13、#14为研究方法,包含“临床疗效”“生活质量量表”“随机对照试验”“作用机制”等关键词。聚类#1为选穴规律研究,其中“蝶腭穴”的研究居首,“鼻三针”“印堂”“合谷”等穴或穴组多见。聚类#10为中医证型研究,包含“虚寒证”“肺气虚寒”“肺脾气虚”“肺脾虚寒”等关键词。聚类#2、#8为文献类型研究,包含“综述”“临床经验”等。(见表6)

表6 中文文献关键词聚类明细表

续表6:

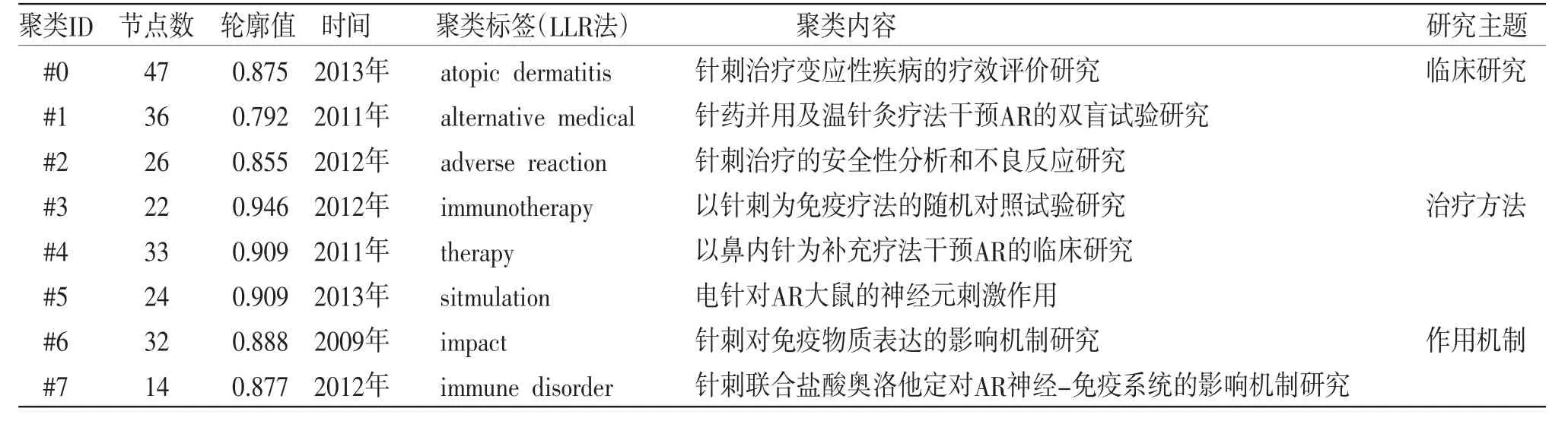

2.6.2 英文关键词聚类 8个英文关键词聚类可归纳为三类。聚类#0、#1、#2为临床研究,包含“RCT(随机对照研究)”“alternative medicine(替代疗法)”“quality of life(生活质量)”“multicenter(多中心)”等关键词。相关研究常以假针刺等安慰剂作对照组,生活质量量表为主要证据指标,开展单中心或多中心的RCT试验,为针刺国际化提供临床数据支撑。聚类#3、#4 为治疗方法研究,包含“acupuncture(针刺)”“electroacupuncture(电针)”等关键词,以不同的针刺方法,如毫针、腕踝针、蜂针等作为免疫疗法开展治疗。聚类#5、#6、#7为作用机制研究,包含“impact(影响)”“rat(大鼠)”“inflammation(炎症因子)”等关键词。相关研究注重研究AR导致的免疫失调和免疫物质表达。(见表7)

表7 英文文献关键词聚类明细表

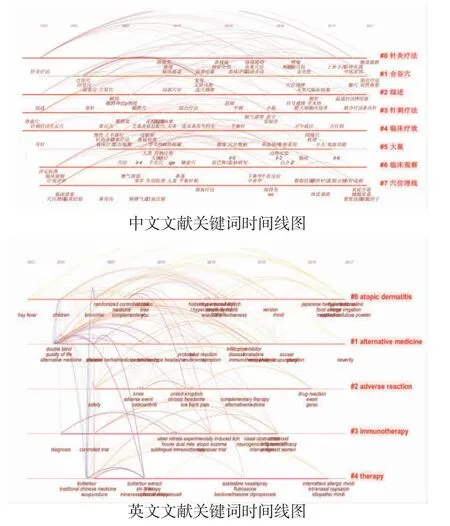

2.7 研究前沿及发展趋势分析 学科发展演化是一个时间序列上的动态过程,较短时间内频数较高的词称为突现词,其起止时间可大概判断本领域20年来的前沿热点变化[22]。关键词时间线(见图7)可反映该领域研究前沿的出现时间,展现学科演进路径。聚类#0“针灸疗法”、#2“综述”、#4“临床疗效”的时间线跨度最长,聚类#2最为显著,此聚类下包含的关键词节点共有26个,从2001年持续至今,关键词依次为“综述”“蝶腭穴”“综合疗法”“小鼠”“信号通路”“联合疗法”“鼻内针”等。基于关键词突现(见图8)和时间线的分析有助于预测本学科今后的研究趋势。

图7 关键词时间线视图

图8 关键词突现图谱

2001—2007年临床研究是针刺治疗AR的主要方向,研究重点在于探讨不同针刺方法的临床疗效,其中生活质量量表在疗效评价中的应用最为广泛。中文文献中,“穴位注射”突现强度最高,“穴位埋线”的研究则贯穿全程。2001—2011年的研究热点为耳针,2010—2015年的研究热点为电针。英文文献中的针刺方法以毫针刺多见,同时涉及耳针、腕踝针、穴位埋线和穴位注射。2005—2012 年的研究热点为电针法。2008—2012年,选穴规律成为热点。2001—2011年的热点为背俞穴、迎香穴、足三里。其中,蝶腭穴(蝶腭神经节)从2016年至今一直是是热门方向,突现强度处于高位。2013年,机制研究开始发展,中文文献的作用机制研究在2013年前以免疫物质释放和黏膜炎症细胞浸润为热点,近年更侧重于针刺干预辅助T细胞(Th细胞)的免疫平衡和神经肽的分泌。针刺在调节免疫-神经系统方面具有独特优势[23]。2019年以来,“虚寒证”成为新的热点,突现强度处于高位。在此基础上,“散寒通窍”“益气温阳”“冬夏并治”等治法开始受到国内学界关注。虚寒证和蝶腭穴的相关研究在未来将继续成为国内针刺治疗AR领域的研究热点。英文文献中针刺治疗AR的研究主要从有效性与安全性评价两个维度开展,并不乏机制探索。针刺疗法在21世纪初作为一种安全性更高、成本更低的AR替代疗法进入国际视野[24]。二十余年来,研究者通过不断开展双盲的随机对照研究与作用机制分析[18,25],针刺治疗AR的疗效已获得国际学界认可。自2015年起针刺被纳入多国的AR治疗指南[26-27]。以“impact”为代表的机制研究和以多中心为特点的临床研究自2018年突现至今,研究重点在于分析针刺对神经生长因子、炎症标志物与免疫蛋白表达的影响,这是当前最受关注的国际研究方向。

3 讨论

AR发作频繁、持续时间长,其患病率逐年升高,影响了世界上超过10%的人口,严重降低了人们的生活质量。常见的西医药治疗副作用多且病情易反复,对患者心理状态和社会医疗资源造成了较大负担。针刺具有起效快、费用低、远期疗效好的优势,能够显著缓解鼻部症状。中医学认为,AR主要由禀赋异常、本虚标实、阴阳失调等因素作用而引起[28],内有肺、脾、肾三脏虚损,外有风寒邪气侵袭[29]。研究表明,针刺具有祛邪通窍、扶助正气、标本兼治的功效,可以调节免疫平衡,降低IgE表达,恢复鼻黏膜自主神经功能,改善炎症细胞浸润[30]。2022年,LU L M等[5]在《英国医学杂志》(IF:39.890)发表了全球首个针灸临床证据图谱,明确提出AR等8种疾病是针刺治疗的优势病种,为针刺国际化奠定了基础。本研究对近20年的国内外应用针刺治疗AR的文献进行可视化分析,阐述了本领域的研究热点与前沿。

3.1 研究趋势 近20年来,针刺治疗AR的研究呈渐进演化的趋势。中文文献方面,该领域研究在2001—2008年处于初期阶段,年均发文不足20篇,并以临床研究为主。此时的试验设计缺乏一定合理性,随机、对照、盲法的选择缺乏描述[23]。2009—2016年该领域研究处于高速增长期,针刺治疗AR的作用机制、证候分型在这一时期被逐步阐明,但存在循证强度不高、疗法叙述不具体、疗效标准不统一等不足。2017年至今的发文增速趋缓,但循证质量和文献分析方法进步显著,研究方法突出了中医特色,尤以对虚寒证治疗多见,但缺少作用机制的文献研究和神经免疫内分泌系统网状作用机制的研究。

英文文献的研究热点亦渐近演化,2001—2007年研究热点为补充替代疗法,2004—2010年的研究热点是生活质量,2008—2017年研究热点为RCT研究,2013—2018年研究热点为安全性和成本效益分析,2018年以来研究方向转向机制探索和多中心研究。以蝶腭穴为首的不同选穴与针法的作用机制、临床研究、虚寒证的防治将成为针刺治疗AR的研究前沿。

3.2 研究热点 国内外对于本领域的研究广泛而活跃。中英文文献中均形成了以作者、机构为核心的团体,团体内部合作较多。区别在于,中文文献中机构间合作较少,英文文献中作者间及机构间合作更丰富,说明国外学术交流密切,国内团队的学术交流亟待加强。当前的热点集中在针刺方法、作用机制、选穴规律、辨证分型和疗效指标五方面。

3.2.1 针刺方法 不同针刺方法的疗效各有优势。电针联合穴位埋线可有效改善AR患者鼻部症状并能其提高生活质量[31]。毫针刺法改善非鼻部症状效果更佳,而电针在降低免疫物质表达方面最优[32],表明对针刺方法领域的研究前景广阔,多重针刺方法联用能够更全面地缓解症状,最大化利用不同疗法的优势。

2001—2008年的研究热点为穴位注射。穴位注射可抑制Th17细胞分化、促进调节性T细胞生成,减轻炎症反应和鼻部症状[33]。此外,穴位注射、穴位埋线的频数占前两位。穴位埋线自2002年来一直是本领域的热门研究方向。将羊肠线等可降解生物材料埋入穴位,可起到“深纳而久留之,以治顽疾”的长效针感作用。穴位埋线可以激发全身气血,调节对应经络脏腑,调节Th细胞平衡,降低IgE,抑制炎性介质释放,减少炎症细胞浸润,改善AR患者鼻黏膜的免疫微环境,提高远期生活质量。穴位埋线治疗中重度持续性AR肺脾虚寒证的总有效率为76.0%[34]。穴位埋线作用周期长,疗效确切,被认为可能是最优的针刺治疗AR的方法[6,35]。

3.2.2 作用机制 AR的发生过程较为复杂。机体接触变应原后,多种炎症细胞,如T细胞、嗜酸性粒细胞(eosinophils,EOS)等构成的免疫网络相互作用,引起IgE的产生和鼻黏膜炎症细胞浸润[30],进而诱发AR症状。针刺能够启动神经免疫,调节神经递质释放,抑制MAPK、ERK和JNK信号通路并降低炎症程度,诱导巨噬细胞极化,改善症状[36-37]。目前研究从信号通路的影响和免疫物质表达两方面揭示了针刺治疗AR的作用机制,但不能完全解释其整体调节机制。当前研究表明,不同刺法、不同选穴的针刺作用侧重点可能不同,电针可使AR大鼠恢复Th1/Th2平衡[38],鼻内针刺能够减少EOS在鼻黏膜的趋化及血清中IgE含量[39],穴位埋线还能抑制Toll样受体和核因子κB蛋白表达[15]。这表明现有的本领域机制研究多从神经免疫内分泌系统中的单一方向展开探索,其整体调节原理仍待完善。网络式的效用机制分析较少见,是未来需要注意的研究方向。

3.2.3 选穴规律 选穴规律的研究有助于优化针刺方案,传承名医经验,为理论研究提供依据。已有研究对蝶腭穴的研究最为丰富。蝶腭穴在1990年由李新吾发现并提出,该穴位于翼腭裂蝶腭神经节中。蝶腭穴自2016年开始成为研究热点。蝶腭穴在治疗AR方面具有损伤小、痛苦少、治愈率高且效果持久等优势,可双向调节神经免疫系统平衡并修正中枢敏化程度,改善自主神经功能状态,发挥泛化胆碱能抗炎效应,调节鼻黏膜血管的舒缩和腺体分泌,能够缓解AR症状并显著减少复发[40]。蝶腭穴治疗AR总有效率超过90%,远期疗效(2年以上)总有效率为70.4%[41]。此外,鼻三针、合谷-迎香等组穴也具有易操作、效果佳的优势[42]。2001—2009年的热点为背俞穴,背俞穴能够调节脏腑、振奋阳气。迎香和足三里穴于2004—2011年成为热点。迎香穴作为“鼻三针”的主穴,可激活神经免疫系统,调控免疫应答,发挥近治作用。足三里是补虚要穴,常用于治疗虚寒证AR,体现了针刺治疗AR时重视补益阳气、扶正祛邪通窍、标本兼治的特点[43]。

3.2.4 辨证分型 AR的起病由正气不足,外邪侵袭所致。本病病位集中于肺脾肾三脏,《灵枢·本神》曰:“肺气虚则鼻塞不利”。李杲认为,鼻鼽由肺肾元阳本虚而起,《医学纲目》言:“损脾胃生发之气,即弱其营运之气,不能上升”,此脾失健运,清阳不升,肺失清肃,若复感风寒、异气或内有伏热,则本虚标实,难以根治。这与当今空气质量不佳和人们嗜食肥甘损伤脾胃的情况相应,临床调查亦显示本病以虚证多见。2019年以来的研究热点为肺脾虚寒、脾气虚弱、肾阳不足等虚寒证型。此3种证型在北京、广州的AR患者中分别占83.35%和98.44%[44-45],是临床治疗的重点。重视AR的辨证分型研究,使学界逐渐摆脱了以往存在的“重穴离经”思想。基于脏腑亏损、正气不足、卫表不固的AR病机,临床以散寒通窍、温通针法、培土生金等温阳健脾益肺法治疗本病常获良效[46-48]。

3.2.5 疗效指标 在诸多疗效指标中,生活质量量表应用最广。此量表不仅有较好的信度、效度、反应度等心理统计学优势,还具有国际可比性[49],可作为结论性证据验证针刺的实际效用。自2013年起生活质量成为研究热点。此外,视觉模拟量表(VAS)、鼻症状积分(TNSS)也较常用。实验室指标分析有助于由果到因地推进作用机制探索,并能客观诊断疾病,指导治疗。2003—2012年的研究热点为IgE、白介素和IFN-γ。上述指标可直观验证变态反应的严重程度。2007—2015年的研究热点为P物质和EOS。2015年至今的热点为IL-6及TNF-α水平。上述指标能够反映炎症和免疫反应的发生发展。

3.3 不足与展望 在数据处理方面,国内数据库无法下载引文,不能进行中文文献的共被引分析,不易对本研究领域中具有显著影响的文献进行直接归纳。受软件功能限制,对文献正文中应用的新方法、新思路无法通过软件提取。此外,本研究所纳入的数据库不够全面,在分析过程中不能更充分地展现本领域的研究现状。

当前,针刺治疗AR处于发展与探索的关键期。在临床研究领域,相关研究的有效性与安全性证据等级不高;部分研究的疗效指标仅以自测量表体现,指标体系不够完善;假针灸可能存在安慰剂效应,导致所得结果存在偏倚,影响真实疗效的客观评价和应用推广。此外,现有机制研究多从单一方向开展,对网络机制的把握不全面。不同针法,如耳针、蜂针、火针的机制有待探索。文献研究领域,名医经验的总结传承不完善,针刺处方与选穴规律的研究需更多数据积累。未来的研究应在以下四方面开展:(1)建立多学科、多机构的高水平团队,开展高质量的RCT研究;(2)促进学术交流,规范和完善本领域的知识结构,使研究既符合科研体系,又符合中医学辨证施治特点;(3)开展不同针法治疗AR的机制探讨,为针刺的国际化、标准化提供理论支撑;(4)基于循证证据与研究所得,参与国际指南制定与临床决策,提高自身国际影响力。