奥洛他定联合普拉洛芬治疗过敏性结膜炎疗效和安全性的Meta分析

李晓庄,殷文静,范其佩,梁 艳,刘 凤,吴俊姬

0 引言

过敏性结膜炎(allergic conjunctivitis)又称为变应性结膜炎,是一种常见的眼部过敏疾病。目前临床主要分为春季角结膜炎、常年性过敏性结膜炎、季节性过敏性结膜炎、特应性结膜炎以及巨乳头性结膜炎5种亚型,我国最常见的是常年性过敏性结膜炎和季节性过敏性结膜炎[1]。过敏性结膜炎患者会出现不同程度的眼痒、异物感等不适症状,严重影响患者生活质量[2]。目前过敏性结膜炎主要通过药物治疗,包括使用肥大细胞稳定剂(色甘酸钠)、抗组胺药物(依美斯汀)、糖皮质激素以及非甾体抗炎药(普拉洛芬)等。奥洛他定滴眼液兼具抗组胺和稳定肥大细胞的双重作用,目前已经成为治疗过敏性结膜炎首选药物;普拉洛芬滴眼液属于非甾体抗炎药物,可阻断环氧合酶和花生四烯酸合成前列腺素,在抑制眼部炎症的同时,可改善眼部瘙痒症状[3]。目前对奥洛他定联合普拉洛芬治疗过敏性结膜炎的临床试验研究日益增多,但部分研究存在样本量少的局限性,同时专家共识认为非甾体抗炎药适用于部分轻度的季节性过敏性结膜炎,对于急性过敏性结膜炎疗效有限[1]。我们拟通过Meta分析系统评价奥洛他定联合普拉洛芬对过敏性结膜炎的疗效与安全性,旨在为过敏性结膜炎的药物治疗提供一定循证支持。

1 材料和方法

1.1材料

1.1.1资料检索检索时间为建库至2022-01-01。英文文献检索:检索策略为主题词联合自由词;奥洛他定主题词为“Olopatadine”;普拉洛芬主题词为“Pranoprofen”;过敏性结膜炎主题词为“Conjunctivitis、allergic”,检索Embase、Cochrane library、Pubmed等外文数据库。中文检索词:以“奥洛他定滴眼液”“普拉洛芬滴眼液”“过敏性结膜炎”为关键词,检索CNKI数据库、万方数据库、维普中文科技期刊数据库。

1.1.2纳入与排除标准纳入标准:(1)纳入研究均为临床对照试验,疾病符合《眼科学(第8版)》以及中华医学会眼科学分会对于过敏性结膜炎的诊断;(2)无其他眼部炎症病史;(3)受试者年龄、性别无显著性差异;(4)对两种药物不存在过敏或有过敏史;(5)试验组给予奥洛他定滴眼液联合普拉洛芬滴眼液,对照组给予奥洛他定滴眼液;(6)签署知情同意书。排除标准:(1)动物实验研究;(2)个案报道;(3)综述;(4)重复文献;(5)非RCT;(6)无临床结局指标的研究。

1.2方法

1.2.1干预措施试验组给予奥洛他定滴眼液和普拉洛芬滴眼液联合治疗,对照组给予奥洛他定滴眼液单药治疗。

1.2.2结局指标结局指标包括临床治疗总有效率、不良反应发生率。治愈(眼部过敏症状消失,如眼痒、异物感);有效(包括好转和显效,如眼痒、异物感等过敏症状缓解),无效(过敏症状无缓解);临床治疗总有效率=(治愈例数+有效例数)/各组病例总数;总有效率和不良反应发生率以%表示。

1.2.3评价方法资料提取、研究质量评价均参照我们既往研究方法[4]。

统计学分析:采用统计软件RevMan 5.3进行统计分析。二分类变量采用OR作为效应值指标,给出95%CI可信区间和P值,根据文献描述的疗效评价标准,将治愈和有效合并为“临床有效”。采用P值和I2定量展示各研究之间的异质性,如P>0.05或I2<50%,表明研究之间的异质性较小,异质性小时采用固定效应模型(FE);若P<0.05或I2≥50%认为有异质性,则采用随机效应模型(RE)。对于发表偏倚采用Egger检验进行评价,若P<0.05则提示存在发表偏倚,同时采用剪补法对发表偏倚进行分析。

2 结果

2.1检索结果共检索获得相关文献93篇,均为中文文献,通过阅读文献标题、摘要,排除重复文献、动物试验研究、文献综述等不符合纳入标准的研究,获得29篇文献;经阅读全文后,排除4篇不包含结局指标的研究;通过讨论排除1篇非随机对照研究;最终纳入符合标准文献24篇,均为中文文献。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图。

2.2纳入研究的基本特征研究24篇均来自于国内,为单中心研究试验,共纳入患者2 443例2 547眼。纳入研究的基本特征见表1。有3篇研究对过敏性结膜炎进行了分型,常年性过敏性结膜炎171例(32.88%),季节性过敏性结膜炎150例(28.85%),接触性结膜炎99例(19.04%),春季结膜炎60例(11.54%),巨乳头性结膜炎25例(4.81%),特应性角结膜炎15例(2.88%)。

表1 纳入研究的基本特征

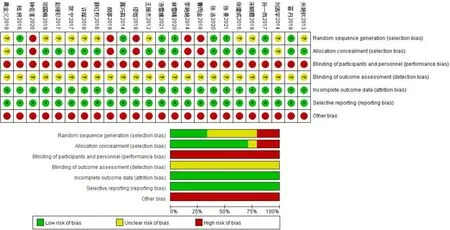

2.3纳入研究的偏倚风险评估采用Cochrane风险偏倚评估工具将纳入研究进行偏倚风险评估,见图2。8篇[7,13-14,22,25-28]注明具体随机方式,如随机数字表,评价为“Low risk”,9篇[5-6,10-12,15,19,21,23]分组为“随机”,2篇[8,17]未提及随机方法,均评价为“Unclear risk”,5篇[9,16,18,20,24]随机方法为挂号顺序、治疗方案以及就诊顺序,评价为“High risk”。所有文献均未提及隐藏分组,但本研究者认为只要是采用随机分组,研究者和受试者就无法预测分组结果,故17篇随机分组研究评价为“Low risk”;5篇由于错误的分组方式研究者和受试者可能预测分组结果,故评价为“High risk”;只有1篇[19]提及双盲,但缺少具体盲法,故所有文献均评价为“Unclear risk”;所有研究均未提及随访,但结局无缺失数据,故结局数据完整性评价为“Low risk”;所有研究均报道了预先设计的测量指标,评价为“Low risk”;目前入选的所有研究均来自于国内治疗,所以语言偏倚将无法避免,故其他偏倚均为“High risk”。

图2 偏倚风险图及偏倚风险条形图。

2.4Meta分析

2.4.1奥洛他定联合普拉洛芬治疗过敏性结膜炎临床疗效Meta分析24篇[5-28]文献报道了对过敏性结膜炎治疗的临床总有效率,分析结果显示各研究间无异质性(P=0.96,I2=0%),故采用FE模型,结果提示联合用药组和单药组临床总有效率的差异具有统计学意义(OR=4.42,95%CI:3.37~5.80,P<0.00001),说明在奥洛他定的基础上加用普拉洛芬可提高过敏性结膜炎的临床疗效(图3)。

图3 过敏性结膜炎临床疗效的Meta分析。

2.4.2普拉洛芬不同给药频次对过敏性结膜炎临床疗效的亚组分析纳入的24篇研究中有4篇[11-12, 17, 23]普拉洛芬滴眼液给药频次为每日2次,其余研究中普拉洛芬给药频次为每日4次;为评价不同给药频次对过敏性结膜炎临床疗效的影响,对其进行亚组分析,每日2次(OR=8.44,95%CI:3.18~22.39,P<0.00001),每日4次(OR=4.13,95%CI:3.11~5.49,P<0.00001),见图4;分析结果显示,联合不同频次的普拉洛芬滴眼液均要优于单用奥洛他定滴眼液。

图4 普拉洛芬不同给药频次的亚组分析。

2.4.3奥洛他定联合普拉洛芬治疗过敏性结膜炎安全性Meta分析14篇文献[5-6,12,14,16,18-20,22-23,25-28]报道了不同组别之间的不良反应发生率。异质性分析结果提示各研究间的异质性较小(P=0.59,I2=0%),采用固定效应模型,结果提示联合用药组和单药组的不良反应发生率的差异无统计学意义(OR=0.89,95%CI:0.45~1.75,P=0.73),见图5,分析结果提示奥洛他定滴眼液联合普拉洛芬滴眼液与单用奥洛他定滴眼液的安全性相当。

图5 过敏性结膜炎安全性Meta分析。

2.4.4不同治疗时间安全性的亚组分析在不良反应发生率的研究中,有7篇[5-6,12,14,16,20,23]研究治疗周期为7d,7篇[18-19,22,25-28]研究治疗周期为14d;为评价在不同治疗周期内药物使用的安全性,本研究对不同治疗周期进行亚组分析,结果见图6;分析结果显示,在不同治疗周期内,两组间无显著性差异,但随着治疗时间的延长,药物不良反应发生例数逐渐增高。

图6 不同治疗时间安全性的亚组分析。

2.5发表偏倚利用Egger检验对过敏性结膜炎临床总有效率和不良反应发生率进行发表偏倚评价,不良反应发生率P=0.423,95%CI:-7.43~11.92,故不存在发表偏倚;临床总有效率P<0.01,95%CI:1.56~2.21,提示存在发表偏倚。运用剪补法评估发表偏倚对Meta分析结果的影响,经过4次迭代(diff=0)估计缺失的研究数目,结果为12;对于总有效率剪补前的固定效应模型所得OR=1.21,95%CI:0.97~1.45,P<0.01,运用剪补法修正后得到OR=0.97,95%CI:0.76~1.12,P<0.01,剪补前后95%置信区间均有统计学差异,结果稳定。

3 讨论

过敏性结膜炎是一种常见的眼部过敏性疾病,在西方国家影响40%以上的人口[29],在我国目前缺乏大样本的流行病学调查,但我国有研究报道提示过敏性结膜炎好发于中青年,12~55岁发病比例占85.6%[30]。目前我国将过敏性结膜炎分为5种亚型,目前我国最常见的是常年性过敏性结膜炎(perennial allergic conjunctivitis)和季节性过敏性结膜炎(seasonal allergic conjunctivitis)[1]。在本研究中,我们对有疾病分型的过敏性结膜炎进行了汇总,结果提示常年性过敏性结膜炎占比为32.88%,季节性过敏性结膜炎占比为28.85%,研究结果与临床报道一致。

过敏性结膜炎会出现不同程度的眼痒、异物感等不适症状,严重影响患者生活质量[2]。目前药物是主要治疗手段,常用药物根据作用机制不同可分为肥大细胞稳定剂(色甘酸钠),抗组胺药物(依美斯汀),糖皮质激素(0.1%氟米龙)、非甾体抗炎药(溴芬酸钠、普拉洛芬)以及免疫抑制剂(环孢素、他克莫司)。奥洛他定滴眼液属于抗组胺及肥大细胞稳定剂双效药物,多项研究已证实其在过敏性结膜炎中的治疗作用[31-32],我国临床专家将其作为治疗各种类型过敏性结膜炎首选药物[1];普拉洛芬滴眼液属于非甾体抗炎药物,其作用机制为阻断环氧合酶和花生四烯酸合成前列腺素,可以抑制眼部炎症,同时还可减轻过敏性结膜炎的眼部瘙痒、充血等症状[3]。普拉洛芬等非甾体抗炎药与糖皮质激素类药物相比,非甾体抗炎药不会掩盖眼部感染、影响伤口愈合、升高眼压或导致白内障的形成[29]。目前我国学者认为非甾体抗炎药物适用于部分轻度的季节性过敏性结膜炎,对急性过敏性结膜炎临床疗效有限[1],且目前对于奥洛他定联合普拉洛芬治疗过敏性结膜炎的临床研究逐渐较多,但均存在样本量小的局限,故本研究通过Meta分析探讨普拉洛芬联合奥洛他定在过敏性结膜炎治疗中的临床作用。

我们采用Meta分析方法对奥洛他定滴眼液联合普拉洛芬滴眼液治疗过敏性结膜炎的临床疗效和安全性进行了系统评价。在临床疗效方面,联合治疗的临床疗效显著优于单药治疗(OR=4.42,95%CI:3.37~5.80,P<0.00001);我们为了验证不同频次普拉洛芬滴眼液对临床疗效的影响,对给药频次进行亚组分析,分析结果提示联合每日2次和每日4次的普拉洛芬滴眼液均优于单药治疗,故我们建议在急性期可给予每日4次的普拉洛芬滴眼液,好转后可逐渐减少给药频次。虽然普拉洛芬不会像糖皮质激素类药物引起眼压升高,但有长期使用非甾体抗炎药物引起角膜穿孔的报道[33]。我们通过对安全性Meta分析,联合普拉洛芬并不增加药物不良反应发生的发生率,联合组和单药组无显著性差异(OR=0.89,95%CI:0.45~1.75,P=0.73);但经过对治疗周期进一步的亚组分析显示,随着治疗周期的延长,不良反应发生率有所增加,但两组仍无显著性差异,故我们建议除需长期用药治疗的情况下,应尽量缩短药物治疗时间,从而减少药物可能的不良反应。本研究通过Egger检验,发现临床总有效率存在发表偏倚(P<0.01,95%CI:1.56~2.21),但通过剪补法[34]校正了发表的偏倚,校正前后差异均具有统计学意义,提示有效性结果稳定。故本Meta分析结果表明在奥洛他定滴眼液的基础上联合普拉洛芬滴眼液对于治疗过敏性结膜炎有一定临床优势。

本Meta分析研究存在一定局限性,主要有:(1)以上纳入的24篇文献均为中文研究,存在一定的语言偏倚。(2)有些研究未对过敏性结膜炎进行分型,仍需要进一步研究该治疗方案对不同类型过敏性结膜炎的临床疗效。(3)对于过敏性结膜炎治愈和临床有效标准不一。(4)临床总有效率存在一定发表偏倚。

综上所述,在奥洛他定基础上联合普拉洛芬可提高过敏性结膜炎的临床疗效,且不增加不良反应的发生,可作为过敏性结膜炎的药物治疗选择,但由于本Meta分析仍存在一定局限性,未来需要统一临床疗效标准的多中心RCT,近而提高证据强度。