OCTA与ICGA检查在CNV和PCV中的影像对比分析

肖 哲,兴 辰,吕丽娜,赵子琦,张胜娟,刘志强

0 引言

脉络膜疾病的传统检查方法为吲哚菁绿血管造影(indocyanine green angiography,ICGA)检查,其在息肉状脉络膜血管病变(polypoid choroidal vasculopathy,PCV)中对脉络膜异常分支血管网(branching vascular network,BVN)及血管网末端扩张的息肉样病变(polyps)图像显示被称为PCV诊断的“金标准”[1]。但ICGA联合荧光素眼底血管造影(fundus fluorescein angiography,FFA)检查是一项有创检查,造影剂的应用会引起一些不良反应或严重的过敏反应[2],而且对于脉络膜疾病治疗后的追踪观察也受到了一定限制。近年来光学相干断层扫描血管成像(optical coherence tomography angiography,OCTA)的出现为临床脉络膜疾病的诊断提供了帮助,其检查快捷、无创,无需静脉注射造影剂,即可观察视网膜和脉络膜不同层面的血流变化[3-4],本研究利用其特点观察了45例脉络膜新生血管(choroidal noevascularization,CNV)和PCV患者的OCTA图像特征,并同时行FFA+ICGA检查,对比分析二者的差异性及优缺点,探讨OCTA和ICGA在CNV、PCV诊断中的应用。

1 对象和方法

1.1对象回顾分析2018-09/2020-04在河北省眼科医院确诊的CNV和PCV患者45例53眼的影像学资料,其中男29例,女16例;年龄45~67(平均51.32±4.61)岁;单眼患病37例,双眼患病8例;CNV患者26例34眼,PCV患者19例19眼。CNV患者中湿性年龄相关性黄斑变性(wet age-related macular degeneration,w-ARMD)20例28眼,慢性中心性浆液性脉络膜视网膜病变(chronic central serous chorioretinopathy,CCSC)继发CNV 6例6眼。本研究经医院伦理委员会批准进行,且受试者均知情同意并签署同意书。

1.2方法所有患者均行FFA+ICGA和OCTA检查。FFA+ICGA检查采用共焦激光同步血管造影系统(HRA)进行,患者经荧光素钠、吲哚菁绿皮内过敏试验结果为阴性,拍摄双眼自发荧光及无赤光眼底片,用2mL生理盐水充分溶解25mg吲哚菁绿后与3mL质量分数20%的荧光素钠(10~20mg/kg)混合,5s内将混合液经肘静脉快速注入,对眼底情况进行动态拍摄,采集早、中、晚期图像,检查时间30min以上。OCTA检查使用光学相干断层扫描仪(Cirrus HD-OCT 5000)进行,黄斑区扫描范围3mm×3mm、6mm×6mm,扫描过程中要求患者眼球不动,注视机器内蓝色注视标3s,完成横向和纵向扫描后采集最佳血管成像图像。抗血管内皮生长因子(VEGF)治疗后采用OCTA追踪模式进行随访检查,分析其特征性改变。

2 结果

2.1CNV患者的ICGA和OCTA特征w-ARMD患者20例28眼中,12眼ICGA检查呈边界清楚点状或斑片状,其中5眼伴浆液性色素上皮脱离,OCTA检查发现12眼中CNV呈绒球形状5眼,扇形形状5眼,不规则形状2眼;5眼FFA检查早期表现低荧光,后期呈强荧光渗漏,无明显边界,对应弱荧光区ICGA检查表现为强荧光,均伴出血性色素上皮脱离,对应OCTA检查可见2眼呈肾小球形状,1眼呈树枝状改变,余2眼因出血较多未见明显异常;11眼ICGA检查早期可清楚地显现出CNV的位置及血管组织形态,随着时间延长逐渐呈强荧光,后期呈团状强荧光渗漏,OCTA检查呈纤细树枝状改变者7眼,并可见其弓形吻合,呈粗大树枝状改变者4眼,其内吻合支较少;抗VEGF治疗后的追踪观察中发现病灶逐渐缩小(图1)。

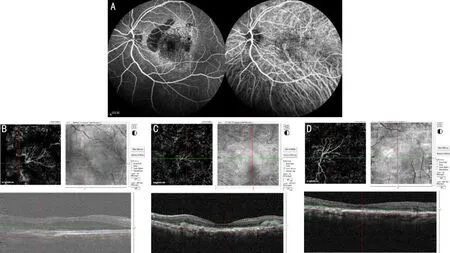

图1 w-ARMD患者影像学检查结果 A:左眼FFA早期显示黄斑区点片状荧光渗漏并伴有斑片状低荧光,ICGA显示黄斑区树枝状新生血管;B:OCTA可见黄斑水肿存在,OCTA图像上新生血管形态与ICGA基本相似,但其清晰度更加明显;C:首次抗VEGF治疗后OCTA提示新生血管较前明显缩小,黄斑水肿消退,但神经上皮下仍有高反射存在;D:第二次抗VEGF治疗后OCTA提示新生血管仅剩粗大血管,黄斑结构趋于正常。

CCSC继发CNV患者6例6眼病程均在6mo以上,FFA+ICGA检查发现5眼可见1个或多个弥漫性不规则强荧光渗漏灶,1眼未见明显异常(图2),但6眼均未发现明确的CNV,OCTA检查均发现异常脉络膜血管,表现为毛线团样、树枝状及渔网样各2眼,B-scan扫描提示位置均在视网膜色素上皮(RPE)及Bruch膜之间,显示不规则扁平色素上皮脱离(PED),伴或不伴浆液性神经上皮脱离。

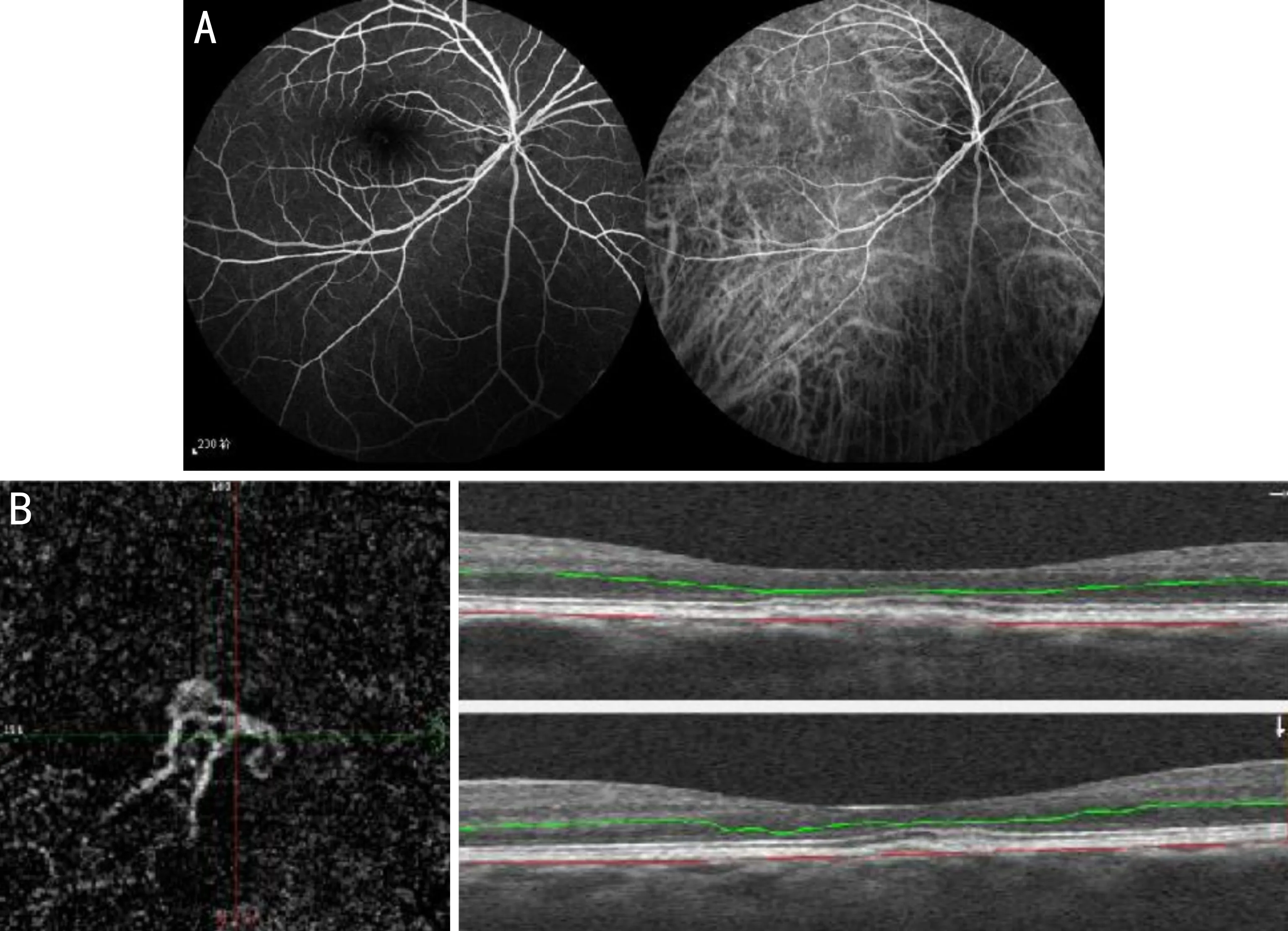

图2 CCSC继发CNV患者影像学检查结果 A:右眼FFA+ICGA检查未发现明显异常;B:OCTA检查提示网状脉络膜新生血管。

2.2PCV患者的ICGA和OCTA特征PCV患者19例19眼中,ICGA检查可见BVN 6眼,其中3眼呈肾小球状,3眼呈树枝状,向周围发出分支,OCTA检查可见BVN位置、形态及范围与ICGA表现极为相似的血管网状结构;息肉样病变8眼,ICGA检查可以清楚地显现1个或多个BVN末端囊袋样扩张及后期渗漏情况,OCTA检查中B-scan扫描均显示为指样突起或穹窿状低反射暗区,仅5眼OCTA表现为强信号亮点与ICGA末端囊袋样扩张相对应,余3眼OCTA未显示明确的囊袋或结节样高血流信号影(图3);ICGA检查示BVN合并息肉样病变3眼,其中2眼BVN呈树枝状,1眼BVN呈肾小球状,对应OCTA可以清楚地显现出BVN形态、大小,但其中2眼未能显示与ICGA对应位置的囊袋或结节样高血流信号影;余2眼因出血较多,ICGA检查仅表现部分荧光渗漏,OCTA检查未见明显异常。17眼PCV B-scan扫描可见“双层征”10眼(59%),表现为视网膜RPE层及脉络膜Bruch膜层的轻微扁平隆起,其内存在血流信号,与ICGA上BVN位置相对应。

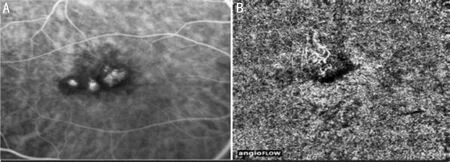

图3 PCV患者的影像学检查结果 A:ICGA检查示多个息肉样病变;B:OCTA检查可清楚地显示BVN形态,但息肉样病变不典型。

3 讨论

对于CNV和PCV以往的检查多通过FFA和ICGA,OCTA的出现为临床上的快速诊断提供了极大的便利。OCTA检查可以分层显示视网膜内的血流信号及脉络膜毛细血管层的血流信号,为脉络膜疾病的诊断提供了影像数据[4-6]。本研究中,w-ARMD患者28眼OCTA检查图像示,除2眼因出血较多未见明显异常外,余26眼均可显示CNV形态,呈现效果形态更加锐利、立体,且能够分辨出CNV所在的解剖层面,其中11眼OCTA检查不仅能够很好地显示出CNV的形态、大小、范围,而且对于CNV中的滋养血管、新生血管及吻合支也都能较好地分辨,本研究通过OCTA对这些患者抗VEGF治疗过程CNV的变化进行观察,结果显示治疗后毛细血管减小,血管环和吻合口消失。OCTA检查在w-ARMD的诊断、治疗及随访观察中与传统的FFA+ICGA检查具有良好的一致性,甚至优于FFA与ICGA检查。本研究OCTA检查过程中,w-ARMD患者2眼及PCV患者2眼因伴有较多视网膜及视网膜下出血,未发现异常改变,由于OCTA技术本身是光学影像,故出血也会遮挡其信号,异常新生血管不易被发现[7]。

目前,临床上关于CCSC的定义尚有争议,但多数认为中心性浆液性脉络膜视网膜病变(central serous chorioretinopathy,CSC)的病程迁延持续6mo以上,病变区域伴弥漫性RPE紊乱萎缩改变[8]。CSC合并CNV的发病率为2.0%~15.6%[9-10],年龄、高血压、双层征和RPE改变是CSC继发CNV的独立危险因素[10],本研究中,6例CCSC患者年龄均在45岁以上。研究认为,36%伴有Ⅰ型CNV的CSC患者会进展为PCV[11]。本研究纳入的CCSC继发CNV患者6例6眼均显示不规则扁平PED,与Hage等[11]研究相似,其研究中CCSC患者53眼中10眼出现不规则扁平PED,同时均伴有CNV存在。因此有理由认为,CCSC患者B-scan扫描若出现双层征样表现的扁平样PED,则很可能存在隐匿性CNV。本研究纳入的CCSC患者6例6眼FFA+ICGA检查均未发现明确的CNV存在,但均可以通过OCTA检查发现明确的CNV。另有研究发现OCTA检查与CCSC相关的CNV的敏感性为100%,特异性为100%[12]。推测上述检查结果具有差异性的原因可能是由于在FFA+ICGA检查中,视网膜下积液、PED等改变导致CNV形态不易被检测到,而ICGA晚期观察到CCSC血管扩张,渗透压增高的明亮背景,降低了微弱CNV信号的检出率,甚至静止期时由于没有明显的荧光渗漏可能被遗漏[13]。OCTA对CSC合并CNV的诊疗具有重要作用,有助于正确判断疾病的进展,并及时调整治疗方案。

本研究中,PCV患者19例19眼中,OCTA显示BVN比例高达89%(2眼因出血较多,OCTA检查未显示),而且能更清楚地显示出BVN位于RPE和Brush膜之间,充分说明该检查对于BVN的敏感性较高,能更快速准确地发现脉络膜浅层的细微异常血管结构。OCTA对于息肉样病变的发现率仅为54%(6/11),并不能显示所有的息肉样病变,检查过程中对患者固视要求较高,配合不佳及视力极差的患者不易获取较高质量的图像,从而影像检查效果。OCTA扫描范围小,只能扫描后极部和视盘部位的图像,于黄斑区外的眼底疾病的诊断具有局限性。OCTA的默认分层模式容易造成误差,有时需要手动分层,Takayama等[14]通过手动调节分层使息肉样病变的检出率大为增加,因而在OCTA检查中手动定位分层对病灶的检出尤为重要。有些息肉样病变体积较小、血流缓慢或呈涡流,OCTA检测难度较大,既往文献报道OCTA对息肉样病变的检测阳性率为25%~92%[15-16]。

综上,OCTA为无创、快捷的检查,其利用分频谱振幅去相干血管成像算法能够增强血流信号的探测能力,可以不受时间限制重复扫描,图像质量较ICGA更为准确和清晰,在CNV和PCV的诊断上较ICGA具有一定的优越性,尤其对于一些早期的隐匿性CNV其检查阳性率明显高于ICGA,但OCTA不能观察病变的动态变化,故不能完全代替ICGA,所以只有将二者灵活应用,才能在诊断或观察病变的变化中发挥特异性作用。