武宁县蜜蜂产业经营状况分析

江雨臻,康小兰,曾 蜜

(1.江西农业大学经济管理学院,江西 南昌 330045;2.江西农业大学新农村发展研究院,江西 南昌 330045)

武宁县位于江西省西北部,属湘鄂赣三省边陲要冲的山地及丘陵,气候温和湿润,雨水充沛。林地覆盖率全县78.12%,森林覆盖率为69.4%,活立木蓄积量773万m3,是江西省重点林业县之一。得天独厚的地理位置、自然资源和气候条件为武宁提供了丰富的蜜源植物资源,使得武宁成为全国“中华蜜蜂之乡”之一,温家宝总理眼中的“山水武宁”。

2016年武宁县与中国养蜂学会签订合作协议,依托中国养蜂学会的技术及各项资源促使武宁养蜂业进一步规模化、组织化和产业化。从签订协议起,武宁县力争在2020年将蜂群发展至6万箱,蜂蜜年产量超过2000 t。同时,同步推进“公司+专业合作社+农户”的发展模式,引进蜂产品深加工企业,蜂业总产值预计可突破5亿元。

1 基本概况

1.1 问卷概况

2021年江西省科技特派团成员通过与武宁县农业农村局、科技局、养蜂协会等合作,对武宁县的养蜂产业情况进行考察和调研,调查范围包括东林、船滩镇、甫田、宋溪、码头、伊山、石门楼、罗溪、石渡、新宁镇、大洞、泉口、横路、巾口、杨洲、罗坪等乡、村。结合实地考察与电话问询,采取线上线下相结合的问卷方式对武宁蜜蜂产业经营情况进行数据收集。本次共发放111份问卷,最终确认有效问卷数为100份,回收率为100%,有效问卷率为90.10%。

1.2 蜂源及蜜源基本情况

武宁县以传统养蜂为主,养蜂范围遍布全县的各个乡镇,拥有丰富的野生中蜂资源。同时,武宁县受外来西蜂入侵影响较小,保存了良好的原始中蜂遗传基因,野生中蜂得以成为武宁县的主要蜂源。调查问卷所收集的数据也进一步得到印证,在所收集的100份有效问卷中,家养中蜂的农户占96%,家养意蜂的农户则仅占4%。

武宁县得天独厚的地理位置、自然资源和良好的生态环境为全县提供了包括柑橘、乌桕、鸭脚木、冬桂花、木子花等丰富的蜜粉源。同时,全县各乡镇还分布有油菜、荞麦、瓜果、花卉、木本、药材、藤类等辅助蜜粉源。而武宁县养蜂蜂农家产蜂蜜主要以百花蜜、乌桕蜜以及冬桂花蜂蜜为主,见图1。

图1 蜂农家产蜂蜜前三的蜜粉源品种

2 蜜蜂产业经营概况

2.1 蜂农老龄化严重且70%以上文化程度为初中及以下

根据调查发现,武宁县从事养蜂生产人员以中老年从业者居多,蜂农年龄50岁以上的占60%,40岁以下从事养蜂的不足15%,存在显著的老龄化现象,行业传承青黄不接。在文化结构方面,武宁县养蜂从业者其普遍受教育程度相对较低,本科及以上文化程度蜂农仅占调查人数的2%,而77%的蜂农其文化程度仅局限于初中及以下,见表1。

表1 蜂农年龄及文化程度结构

2.2 80%以上蜂农对相关政策了解程度不足

在这种文化结构下,加之缺乏对养蜂知识及政策的宣传,导致本次调查中88%的蜂农对于养蜂产业的相关政策仅有一般程度的涉猎或根本不了解,这也成为82%养蜂人员未得到相关政府部门补贴的根本原因之一。虽然对养蜂技术及政策了解甚少,但大多数从业者对于“武宁蜂蜜”已然成为当地地理标志的情况还是有所了解的,并且接近70%的养蜂从业者愿意在统一“武宁蜂蜜”品牌标准后,申请统一品牌标准化经营养蜂。

2.3 90%蜂场设立在山区,蜜粉源及蜂场周边的生态条件良好

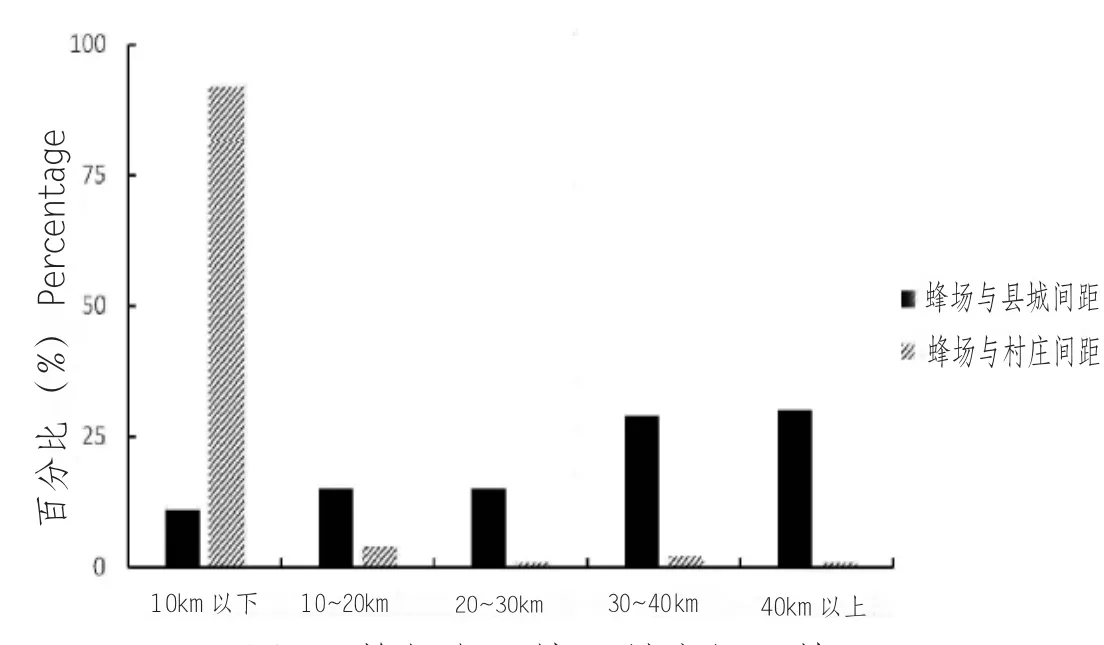

调研发现,占总频次87.38%的蜂场设立在山区,9.71%的蜂场置于丘陵,2.91%的蜂场地处平原或其他地带进行养殖从业。蜂场与县城相距较远,蜂场与县城间距小于10 km、10~20 km、20~30 km、30~40 km及大于40 km的分别占比11%、15%、15%、29%及30%。蜂场与村庄间距在10 km以下的占90%以上,见图2。蜜粉源、蜂场距县城、农业生产及人员生活区等越远,蜜蜂采蜜等生产环境就越好,对蜜蜂的生产生活越有利,产出的蜂产品生态绿色环保的条件也越高。

图2 蜂场与县城、村庄间距情况

2.4 蜂农养蜂经营类型多元化,半数以上在自家林地、田地及租入林地上养蜂

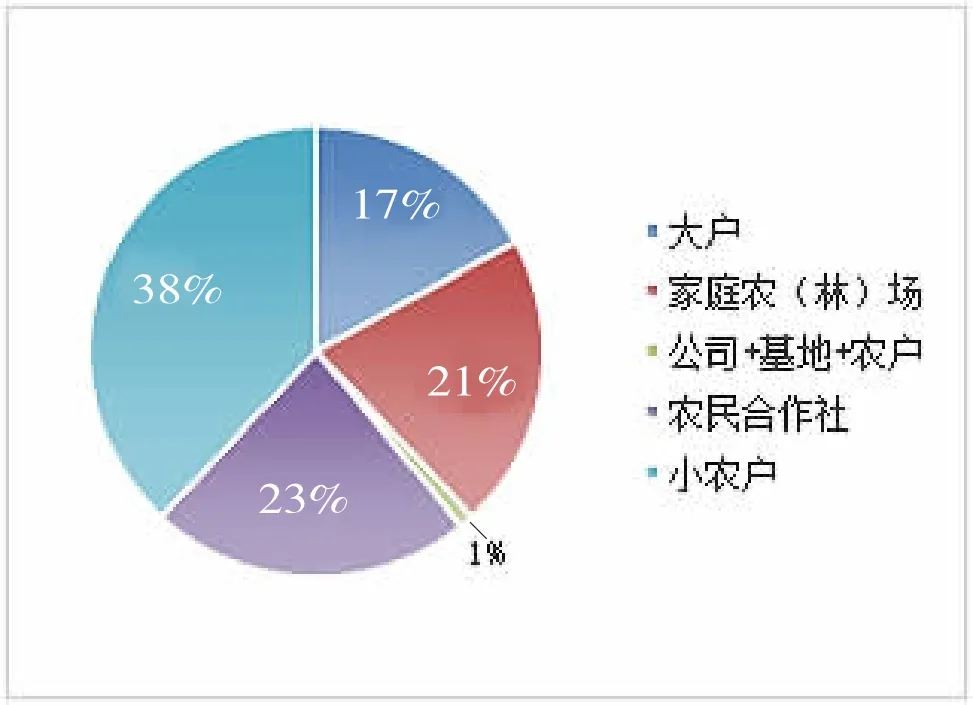

武宁县养蜂经营类型以小农户为主,同时,存在一定数量的养蜂专业合作社帮助拓展当地养蜂的经营类型,见图3。武宁县养蜂人员中,小农户占比38%,农民合作社占比23%,家庭农(林)场占比21%,大户占比17%,而“公司+基地+农户”的经营模式仅占调查人数的1%。

图3 养蜂经营类型情况分析

2.5 单户的养蜂规模在50箱以上接近70%、产蜜量50 kg以上接近90%

养蜂具有投资少、见效快、收益大等特点,如表2所示。2021年武宁县养蜂规模以50~100箱为主流,占比40%;50箱及以下和101~200箱的分别占24%和28%,200箱及以上的仅占比8%。武宁县蜂农对于当地养蜂前景有相当的期望,相比于2021年,养殖户计划在2022年扩大养蜂规模,从以50~100箱为主流的养蜂规模逐步扩展至101箱以上。

表2 养蜂规模情况分析

2.6 蜜蜂销售多元化,近50%通过亲朋好友上门购买

在蜂蜜销售方面,蜂农通过多元化的渠道对其养殖生产所获的蜂蜜进行销售。在本次调查中,通过亲朋好友上门购买是武宁县蜂农销售蜂蜜的主要途径,占比49.73%;选择运往县城等地市场销售的占比15.68%;依靠互联网搭建的交易平台进行蜂蜜销售的占比14.05%。同时,也有少数蜂农通过公司及企业的订购,各种农产品展销会平台等其他销售渠道进行产品销售。

2.7 蜂农养蜂技术以自学居多,70%以上接受过农业、非正式等相关培训

依托中国养蜂学会的技术、人才、信息等优势,蜂农能更便捷、更多元地获取养蜂及蜂蜜的相关技术。本次调查发现,武宁县获取养蜂技术渠道中,自学养蜂技术的占40.89%,接受养蜂能人指导的占29.06%,依靠专家培训的占12.81%,接受技术部门推广获取技术的占比9.85%,通过电视及网络获取的占6.90%,0.49%通过农资商店宣传获取养蜂技术。

2.8 病虫害问题常见,60%蜂农自行买药治理病虫害

本次调查的多数蜂农在养蜂过程中都存在如中囊病、欧幼病、巢虫、棉虫等问题,但面对各类养蜂病虫害问题,60%的蜂农采取自行买药处理病虫害的管理办法;26%的蜂农选择“听天安命”不处理发生的病虫害问题;通过专业培训人员上门指导打药方式应对病虫害问题的仅占9%;同时,也有5%的蜂农选择其他方式应对养蜂过程中的病虫害问题。

3 存在的主要问题

3.1 养蜂人员老龄化严重,整体素质偏低

由于养蜂常需野外作业且存在受气候及病虫害问题影响严重,产量不稳定等特点,导致多数蜂农仅将养蜂作为副业,年轻人普遍不愿涉足养蜂行业现象的产生。目前,武宁县养蜂从业人员文化素质偏低,老龄化程度严重,这种情况在一定程度上限制了养蜂产业的长期正常发展。蜂农对相关政策了解程度不够,小农经济意识浓厚,缺乏年轻从业者,行业传承青黄不接,导致该县蜂农对新技术、新办法的认知及接受能力较差,虽然在新技术、新办法的推广上组织过相关培训,但推广难度较大,掌握程度不够,对产品产前、产中、产后3个阶段的优化重视程度不足,缺乏忧患意识。

3.2 养蜂生产及经营方式落后,标准化、规模化品牌建设程度低

目前,武宁县蜂场平均规模较小,产业链基本条件较差,产品生产、加工标准化及技术规程未统一。2021年,武宁县蜜蜂养殖仍以小农户为主,各自为政,管理粗放,生产经营方式较为落后。小规模养殖,分散生产制约了产业的标准化、集约化及抗风险能力,导致产品质量不稳定,产品经济效益不高,削减了蜂农的生产积极性。

同时,随着消费水平及消费理念的提升,消费者对于产品品牌化及质量化要求也更为严苛。产前饲养方式及产后工艺的落后,品牌意识薄弱,导致产品缺乏一定的市场竞争力,产品潜在价值未得到充分体现,极大地限制了武宁县养蜂产业的正常发展。

3.3 养蜂技术管理服务体系不健全

武宁县养蜂以小规模分散经营为主,缺少统一管理,各区域各蜂场间的技术及管理水平不平衡。同时,绝大多数农户缺乏蜜蜂饲养的相关知识及技术,养殖生产全靠听天由命,缺少对蜂群的观察、管理,病虫害问题难以得到及时有效的防治应对,造成极大的经济损失,增加了养蜂从业的风险程度。

在技术服务方面,缺少健全的养蜂技术服务体系,蜂蜜存储运输、保鲜杀菌、提纯及高经济附加值产品生产等方面仍然存在着技术难关。专业技术人才较为匮乏,获取养蜂技术大多依赖自学,及当地养蜂能人的口口相传,对当地养蜂产业的进一步发展形成阻碍。

3.4 蜜蜂产品结构单一,商业化程度不高,经济附加值低

尽管武宁县与中国养蜂学会合作,积极推广“公司+协会+基地+农户”的经营模式,但实际落实的养蜂人员仅占1%左右。武宁县蜂产品主要以各类蜂蜜为主,当地蜂蜜深加工企业稀少,蜂蜜产品结构单一,深度开发不足,整体产业链较短,均以相对初级的形态进行生产、销售,制约了当地养蜂产业效益的提升,未能合理有效地将武宁县养蜂产业资源优势转化为当地的经济优势。

3.5 蜂产品市场紊乱,销售渠道不畅

根据走访调查发现,蜂蜜销售市场乱象丛生,蜂蜜造假数量及现象屡见不鲜,严重影响优质蜂产品的销售,导致优质不优价的情况发生。消费者难辨好坏真伪,造成产品滞销的困境。长此以往将形成恶性循环,严重影响蜂农的生产积极性以及蜂蜜市场的正常发展。

在销售方面,武宁县蜂产品以自产自销为主,部分蜂农与企业签订产销合同,但收购价格大多不如意,导致收购脱节以及产品滞销等问题。同时,该县蜂产品生产服务商及产品销售商较为匮乏,产品销售极大程度上依靠外地。在群众识别能力及保鲜杀菌技术等方面的制约下,虽然蜂产品销售渠道不少,但整体销售过程却并不顺畅。

3.6 蜂农信息获取能力较弱,行业科技支撑及政府扶持力度低

武宁县养蜂行业仍处于被动地位,地方对养蜂及蜂蜜相关知识的普及活动并未做到位。缺少专门的蜂业生产、宣传等组织机构。对养蜂产业规划及相关技术的进一步研发及资金、政策、技术等方面的扶持较为欠缺,无法为蜂农提供技术、资金、销售等方面的社会化服务保障,影响养蜂产业的发展动力。

武宁县蜜蜂养殖场地处于各村各镇的山区、丘陵地带,离县城较远,公共基础设施跟不上导致蜂蜜的存储及运输困难。目前,随着与中国养蜂学会的合作以及市场需求的变化,越来越多的蜂农对于养蜂趋之若鹜,但实际上绝大多数蜂农都并不具备丰富的养蜂知识,盲目增产只会增大风险,产生经济损失。

4 对策建议

4.1 加大政府扶持力度,增强养蜂产业发展动力

养蜂产业的持续发展离不开政府的帮扶及行业科技的基础支撑,政府需要增强养蜂基础条件的建设,积极了解并有针对性地解决蜂农生产经营过程中存在的困难与问题。同时,建立专门化的蜂业生产、宣传等组织机构及市场引导机制,提升养蜂知识的普及力度,帮助增大产品生产效率及效益,降低因技术、政策获取困难导致养蜂的产业风险过大。

在资金及设备方面,给予政策上的帮扶,优惠配置技术和设备,减少蜂农的生产投入负担,吸引潜在养蜂人员。积极主动宣传养蜂相关政策及技术,多元化养蜂信息获取渠道,以促进提升养蜂产业成效,保持发展动力及后劲,维持产业的平稳发展。

4.2 保护、利用养蜂资源,研发、推广养蜂生产新技术

丰富的蜜源植物,优质的野生中蜂资源是大力发展当地养蜂产业的基石。为保证养蜂产业的持续稳定发展及产业基石的稳固,应建立中蜂种源保护区及良种培育基地,强化蜂种管理及保护。同时,重视蜜源植物的开发及保护,做好蜜源植物的普查,帮助合理利用蜜源植物,助力蜂产品种类多样化。

积极研发及推广产品新技术、深化产品精加工。多元化的产品结构才能够应对当下市场不断变化的产品需求,消除生产产品与市场需求不匹配的产业困难。同时,增加整体蜂产品产业链长度,深化蜂产品的开发及生产,减少蜂产品相对初级形态的销售,增大产品的经济附加值,合理有效地将本土优势资源转化为经济优势。

4.3 增强知识普及及技术培训,培养养蜂专业技术人才队伍

加强当地养蜂产业人才队伍构建。一是政府可以考虑提供定向输出学习的平台及条件或定期组织技术人员外出考察学习先进知识技术。二是引入外部养蜂专业性技术人才,共同助力当地养蜂产业的持续发展。三是有针对性地加强养蜂产业链过程中的技术培训与知识推广,建立交流学习平台,邀请养蜂专家进行相关技术培训,提升蜂农整体素质。针对消费者,普及蜂产品相关知识,帮助消费者准确识别蜂产品的优劣,助力走出产品滞销困境。

4.4 开拓销售渠道,构建多元化蜂产业发展体系

积极拓展武宁县蜂产品销售新渠道,处理好资源保护及经济开发间的关系,合理应用自有资源,帮助进行产品销售渠道的拓展,考虑与各行业发展相结合,将蜂产品与旅游业、餐饮业等行业发展相结合,发展当地养蜂文化,提高产品认知程度,增加潜在消费者,降低自产自销现象,减少因生产服务及销售商匮乏而产生的产品收购脱节及滞销等问题。构建多元化蜂产业发展体系,促进当地养蜂产业的快速可持续发展。

4.5 强化管理水平,健全养蜂技术服务体系

强化市场管理,加大处罚力度,减少蜂蜜市场上的造假现象,帮助解决蜂产品优质不优价的不合理情况,避免产业恶性循环。

加强对养蜂产业的整体统一管理力度,平衡各蜂场间的技术及管理水平。减少蜂农生产饲养全靠“天意”的现象,增强对蜂群的观察及管理意识,及时发现并应对各类病虫害、疫病防治等问题,降低养蜂从业风险。同时,重视养蜂产业整体产业链中所需的技术服务,以提升产品品质,提高产品经济附加值,应对产前育蜂、育王,产中保鲜杀菌等技术服务问题。扩展养蜂技术获取渠道,从口口相传、自学的单一化获取转变为多元化的获取方式,构建健全便捷的技术服务体系。

4.6 积极推进标准化生产,打造蜂蜜特色品牌

建立产品生产、加工及技术规范的统一标准,深化养蜂产业化发展,减少“单枪匹马”的产业发展情况,推行“企业+协会+合作社+蜂农和基地”的创新型生产经营模式,以便新技术、新科技的便捷推广及应用。减少盲目饲养、用药情况,降低养殖过程中产生的各类问题。同时,保持产业链条与市场体系的同步,平稳扩大产业规模及增强行业抗风险能力。

建立生态保护型经济模式,因地制宜选择科学方法,在降低成本的基础上提高经济效益及产品质量,增强品牌意识,打造具有区域化优势的武宁特色品牌,提升产品市场认可度,提高产品竞争优势。

——基于武汉市黄陂区的调查