南粳系列品种氮素利用效率初探

赵 凌, 张 勇, 朱 镇, 陈 涛, 赵庆勇, 张亚东, 王才林

(江苏省农业科学院粮食作物研究所,国家耐盐碱水稻技术创新中心华东分中心,江苏南京210014)

水稻是世界上最重要的三大粮食作物之一,也是中国居民最重要的口粮作物。氮是水稻生长发育的必需营养元素,是影响水稻最敏感的因素,对水稻的生长发育和产量形成具有重要作用[1]。上世纪以来,中国水稻产量的提高主要依赖于应用半矮秆品种以及加大水肥资源投入,其中氮肥大量施用为提高产量做出了重要贡献。

氮肥是水稻生产中施入量最大的肥料。自20世纪70年代以来,追求高产导致中国水稻生产中氮肥施用量迅速增加。据统计,中国已成为世界上最大的氮肥消费国,稻田施氮量达世界氮肥总用量的25%以上[2]。但是中国水稻的平均氮素农学利用效率比发达国家低10%~20%,有些地区还不到发达国家的50%[3-4]。氮素过量施用导致了严重的空气、土壤、水体污染。提高水稻氮素利用效率对减少生态系统污染,促进农业可持续发展,保障国家粮食安全具有重要意义[5]。

氮肥用量是调节水稻产量与品质的重要栽培措施。合适的氮肥供应能保障水稻正常生长发育进程,提高产量,改善稻米品质[6]。在一定范围内增施氮肥,可以增加分蘖,提高干物质积累量、氮积累量和产量;过高的氮肥投入则促进发生无效分蘖,干物质、氮积累量下降,不仅影响产量和品质,还导致氮素的生产效率和收获指数均下降[7-10]。水稻不同品种对氮素的吸收利用存在显著差异[11-12],氮高效水稻品种在较低施氮量下可以获得较高产量和氮肥利用率。筛选氮素高效利用的种质资源,培育氮高效品种是解决氮素过量使用的重要措施[1,13]。2019年农业农村部提出水稻绿色品种的指标体系,提出大力发展资源节约型绿色品种,深入推进农业供给侧结构性改革,构建资源节约型、环境友好型生产体系。

江苏省年种植水稻2.2×106hm2左右,不仅是高产省份和中国水稻主产区之一,还是化肥高投入区,每公顷的化肥平均使用量为1 050 kg左右,其中氮肥用量超过450 kg,利用效率低[3]。肥料高投入不但增加了水稻生产成本,而且造成土壤板结酸化和江河湖泊富营养化,引起严重的环境污染,提高江苏省水稻生产的氮素利用效率迫在眉睫。

南粳系列品种是江苏省农业科学院选育的优质粳稻品种,其种植面积占目前全省水稻面积的三分之一以上,而且在周边的沪、皖、鲁、浙等地均推广应用。大面积生产中,农户对南粳系列品种施纯氮量一般为240 kg/hm2以上,部分田块达到300 kg/hm2,甚至更高。由于这些品种对氮肥响应的差异目前还并不清楚,迫切需要在明确品种氮素利用特性的基础上,优化南粳系列品种的氮肥管理,确定合理施肥量,才能在保证产量和品质的同时提高氮素利用效率。本研究拟以江苏省及周边地区近年来影响较大的南粳系列粳稻品种南粳9108、南粳5718等为研究对象,根据生产应用情况,设置不施氮肥到施氮量450 kg/hm2共4个氮素水平,研究施氮量对产量相关要素的影响及南粳系列品种氮肥利用率的差异,以期为江苏省及周边地区水稻绿色生产提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 供试品种及种植

供试材料为南粳系列粳稻品种,共7个,分别为南粳9108、南粳9308、南粳9036、南粳5818、南粳5718、南粳60和南粳5758。试验于2021年进行,种植于江苏省南京市江苏省农业科学院南京本部试验基地。土壤全氮含量1.40 g/kg,速效磷含量14.10 mg/kg、速效钾含量112.80 mg/kg。

试验采用裂区设计,以施氮处理为主区,水稻品种为裂区。设4个纯氮施用量(N0:0 kg/hm2;N1:150 kg/hm2;N2:300 kg/hm2;N3:450 kg/hm2)。不同氮素处理区用水泥埂隔离,单独排灌。裂区种植18行,每行18株,单本栽插,行株距为25.0 cm×13.3 cm,重复3次。5月10日播种,6月15日移栽。复合肥统一用量基施,施用量为P2O545 kg/hm2、K2O 60 kg/hm2,氮肥运筹模式为基肥∶蘖肥∶穗肥=2∶4∶4。塑盘毯苗育秧,秧龄25 d,人工模拟机插移栽。其他管理措施同常规大田栽培。

1.2 产量相关性状测定

剑叶叶绿素含量测定:使用叶绿素仪(SPAD-502,Monito公司产品)于抽穗期(抽穗后3 d)开始测量剑叶的叶绿素含量直至成熟,每7 d测量一次。每个品种随机抽取3穴植株,每穴选择3张剑叶,每张叶片测量5个不同位置的SPAD值,取平均值。叶绿素含量(mg/dm2)=0.128 5×SPAD值 -0.565 6[14]。本研究中叶绿素含量均用SPAD值表示。

剑叶叶面积测定:在各小区中人工挑选长势一致的5穴水稻,齐穗后测量主茎穗剑叶的长度和宽度,乘积得出后再乘以换算系数0.75,计算出水稻剑叶的叶面积[15]。

节间抗折力测定:齐穗期测定节间抗折力。各小区选择分蘖数一致的5穴植株,在距地面20 cm处使用YYD-1A抗倒伏计(浙江托普云农科技股份有限公司产品)从垂直于茎秆开始向前推压整株至45 ℃倾角处,记录的最大推压阻力即为节间抗折力[16]。

农艺性状测定:品种成熟后从每个小区中去除边际,随机挑选6穴植株,测定株高和穗数后采集地上部分。3穴植株考察结实率、千粒质量等农艺性状,3穴植株测定氮素含量。

产量测定:成熟后每个小区避免边际效应,去除小区四周两排后全部收获,晒至水分含量为15%后称质量。

1.3 氮素利用效率测定

采集单株的地上部分,105 ℃处理30 min杀青,然后将样品分为秸秆和籽粒2部分,70 ℃烘箱烘干至恒质量后称质量,然后用植株粉碎机粉碎样品。样品消化后采用连续流动分析仪(Analytical AA3,Seal公司产品)进行总氮含量的测定[17]。计算氮素利用效率相关指标[18]。

氮素农学利用效率(ANUE,kg/kg)=(氮肥施用量高的区域单位面积水稻籽粒产量-氮肥施用量低的区域单位面积水稻籽粒产量)/当季两地单位面积农田施氮量(换算为纯氮)差值

氮素生理利用效率(PNUE,kg/kg)=单株籽粒产量/单株地上部总氮含量

氮肥贡献率(NCP)=(施氮区产量-无氮区产量)/施氮区产量×100%

氮素偏生产力(PFP,kg/kg)=施氮区产量/氮肥施用量

氮素收获指数(NHI)=收获时单株籽粒氮素含量/单株地上部总氮含量×100%

利用SPSS 22.0软件对数据进行相关性分析和方差分析。相关性分析采用Pearson分析方法,依循Duncan’s方法判定差异显著性。

2 结果与分析

2.1 氮素水平、品种及其互作对南粳系列品种农艺性状的影响

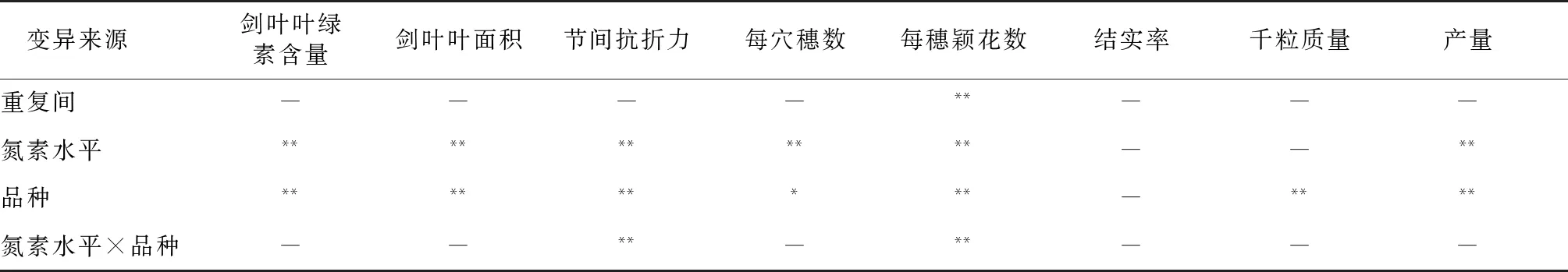

在调查的8个农艺性状中,每穗颖花数在重复间的差异达到显著水平,其他7个性状,包括剑叶叶绿素含量、剑叶叶面积、节间抗折力、每穴穗数、结实率、千粒质量、产量的重复间差异均不显著。不同氮素水平的剑叶叶绿素含量、剑叶叶面积、节间抗折力、每穴穗数、每穗颖花数、产量存在显著差异,而结实率和千粒质量的差异不显著。不同品种间的结实率差异不显著,每穴穗数差异显著,其他性状均存在极显著差异。氮素水平与品种互作对抗倒性、每穗颖花数具有极显著影响(表1)。

表1 抽穗期剑叶、节间抗折力、产量及其构成要素在品种、氮素水平间的方差分析

2.2 氮素对南粳系列品种叶色和剑叶叶面积的影响

在不同氮素处理下,7个南粳系列品种抽穗后至成熟的剑叶叶片SPAD值均呈现先缓慢上升后下降的趋势。剑叶叶色在4个氮素水平下有明显不同,其中N0处理叶色最淡,SPAD值最低,随着施氮量的增加,叶色变深(图1)。在所有7个试验品种中,南粳5718的叶色比较深,8月26日测定其不同处理的SPAD值均在44.0以上,其中在N2处理下抽穗期(8月18日)的剑叶SPAD值达到了46.8,灌浆初期(9月4日)剑叶SPAD值达到56.6。南粳60在抽穗期不施氮肥(N0)时叶色最淡,SPAD值为35.0左右。

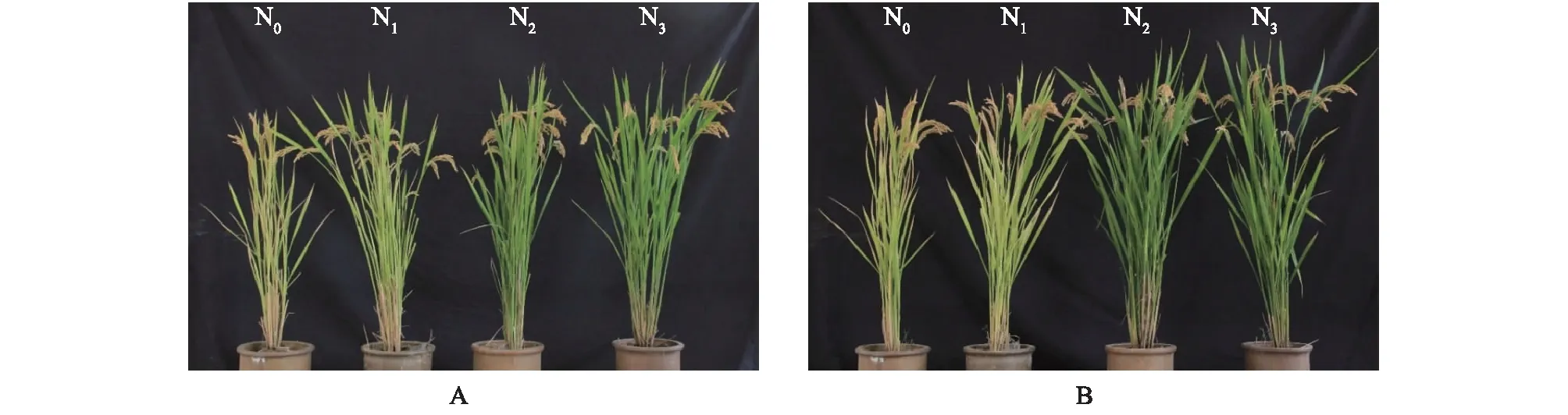

A:南粳9108;B:南粳5718。N0、N1、N2、N3见表1注。

不同品种间叶色对氮素处理的响应趋势存在一定差异。对于抽穗期而言,虽然所有品种均表现为不施氮肥时叶色最淡,但是随着氮素施肥量的增加,不同品种表现出不同的叶色变化。南粳9108、南粳5758、南粳5818、南粳9308和南粳9036均表现为N2、N3处理下的剑叶SPAD值没有显著差异,且高于其他2个氮素水平。随着灌浆进程的推进,7个品种的剑叶SPAD值均呈现先缓慢上升后快速下降的趋势,在抽穗后20 d左右剑叶SPAD值达到顶峰(图2)。

A:南粳9108;B:南粳5718。a:08-04;b:08-09;c:08-14;d:08-19;e:08-24;f:08-29;g:09-03;h:09-08;i:09-13;j:09-18;k:09-23;l:09-28。N0、N1、N2、N3见表1注。

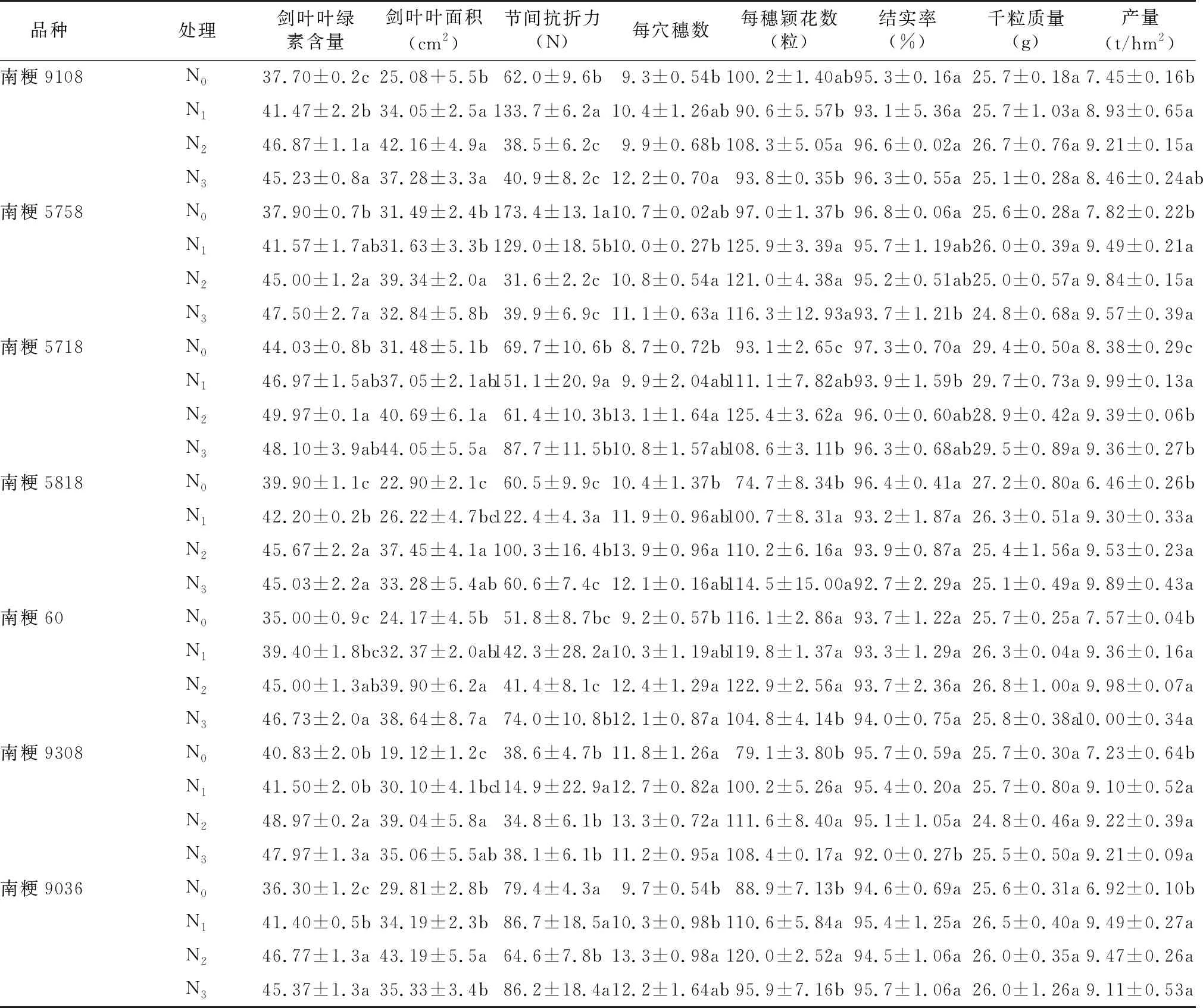

7个南粳系列品种的剑叶大小不同。在不施肥条件下,南粳5758和南粳5718的剑叶叶面积大于其他品种。在适宜范围内,随着氮素水平的增加,7个品种剑叶叶面积总体呈增大的趋势。其中南粳9108、南粳9308和南粳60的叶面积增幅最大,超过了15 cm2。南粳5758和南粳9036在N2处理下的剑叶叶面积显著高于其他处理。南粳9108、南粳5718和南粳60的剑叶叶面积对氮素水平的增加不敏感,南粳9108的剑叶叶面积在N1、N2、N3处理间差异不显著,但均高于N0处理;南粳5718和南粳60的剑叶叶面积N1、N2、N3处理间无显著差异,但N1处理与N0处理差异不显著,N2、N3处理显著高于N0处理(表2)。

表2 施氮对不同南粳系列品种水稻抽穗期剑叶、节间抗折力、产量及其构成要素的影响

同一品种中同列数据后不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。N0:纯氮施氮量0 kg/hm2;N1:纯氮施氮量150 kg/hm2;N2:纯氮施氮量300 kg/hm2;N3:纯氮施氮量450 kg/hm2。表中数据均为平均数(n=3)。剑叶叶绿素含量为8月26日测量的SPAD值。

2.3 氮素对南粳系列品种产量的影响

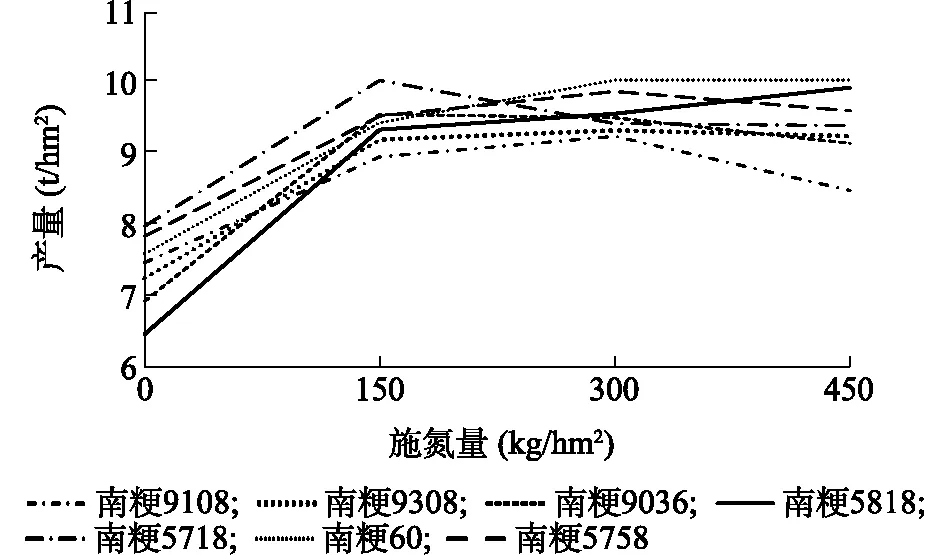

表1显示,在磷、钾施肥量一致的基础上,随着氮肥水平的变化,不同品种产量变幅较大。不施氮条件(N0)下产量为6.46~8.38 t/hm2,N1施氮水平下产量为8.93~9.99 t/hm2,N2处理下产量为9.21~9.98 t/hm2,高氮肥水平(N3)下产量为8.46~10.00 t/hm2。从整体趋势看,随着氮素水平逐渐升高,产量增加,但是到了高氮水平时,部分品种的产量并不持续增加,南粳5758、南粳5818、南粳60、南粳9308和南粳9036的小区产量在N1、N2、N3处理间无显著差异,均高于不施氮肥处理。

虽然所有参试品种施氮后都表现增产,但是品种间施氮的增产效果差异较大(图3)。在不施氮肥的情况下,南粳5718的产量超过了8.00 t/hm2,在参试品种中产量最高,南粳5818产量最低(6.46 t/hm2)。与N0相比,低氮(N1)和中氮(N2)条件下均是南粳5818增产最高,分别为2.84 t/hm2和3.07 t/hm2。南粳5758、南粳5818、南粳60、南粳9308、南粳9036施氮肥后的产量均显著高于不施氮,但不同施氮水平间的产量并没有显著差异。南粳9108和南粳5718施肥后产量增加,南粳9108在低氮、中氮条件的下产量高于高氮,南粳5718则是N1处理下产量最高。7个水稻品种施氮后的最高产量与不施氮条件下产量相比,产量增加范围为1.61~3.43 t/hm2。

图3 不同施氮水平下南粳系列品种产量

在高氮条件下品种的增产趋势与中氮条件下不同。高氮条件下南粳60产量最高,达10.00 t/hm2,南粳9108产量最低,为8.46 t/hm2。南粳5818在不施氮的情况下产量最低,在高氮条件下南粳5818产量增加最高,达到3.43 t/hm2,增产率为53.10%;南粳9108和南粳5718的增产都比较低,为1.00 t/hm2左右,增产率分别为13.56%和11.69%。说明南粳5818对氮肥比较敏感,而南粳9108和南粳5718对氮肥较不敏感(表1)。

2.4 氮素对南粳系列品种产量构成及相关因素的影响

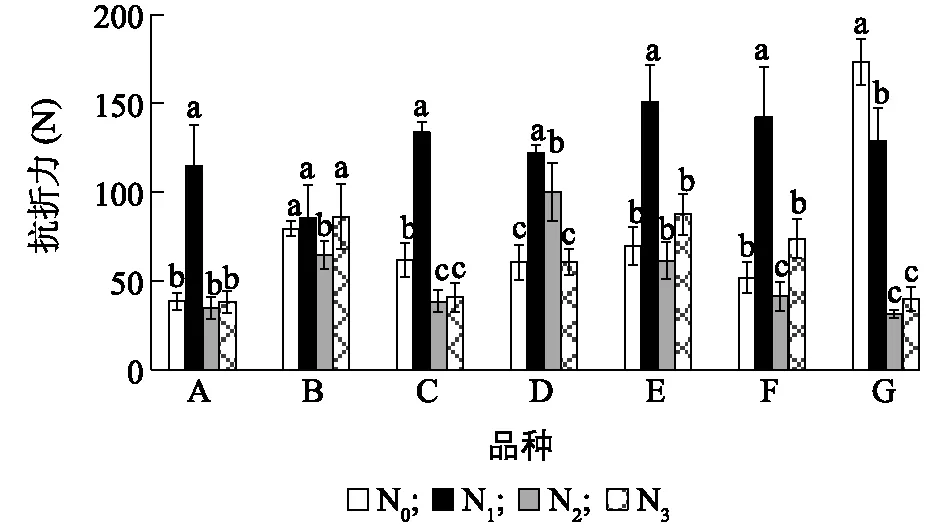

抗倒性对品种产量和品质的形成具有非常重要的作用,尤其是在追求高产的情况下,灌浆后期遇到不利天气更易造成倒伏,节间抗折力是评价抗倒性的重要指标之一。不同氮素处理下,7个南粳系列品种的节间抗折力表现不同(图4)。在不施氮肥条件下,南粳5758的节间抗折力最大,抗倒伏能力最强,其次为南粳9036。高氮条件下,南粳5718和南粳9036的节间抗折力高于其他5个品种。在全部7个试验品种中,除了南粳5758的抗倒性在不施氮肥条件下高于其他氮素水平外,其他6个品种均表现为低氮水平的抗倒性最强。

A:南粳9308;B:南粳9036;C:南粳9108;D:南粳5818;E:南粳5718;F:南粳60;G:南粳5758。图中不同小写字母表示同一品种不同氮素处理间差异达0.05显著水平。N0、N1、N2、N3见表1注。

各个品种的产量构成要素穗数、每穗颖花数、结实率和千粒质量对氮素处理的响应并不相同。氮素水平对穗数和每穗颖花数均有比较明显的影响(图5)。7个品种中只有南粳9308的每穴穗数在不同氮素处理间不存在显著差异。从整体趋势看,随着施氮量的增加,每穴穗数呈现增加的趋势。南粳5758、南粳60的每穴穗数在N3、N2处理间没有显著差异,均高于N1、N0处理。南粳5718、南粳5818和南粳9036的每穴穗数则为N2处理下最高,分别为1穴13.1穗、13.9穗、13.3穗,其中南粳5718、南粳5818的每穴穗数在N1、N3处理间没有显著差异。南粳9108的每穴穗数对氮素的响应与其他品种稍有不同,表现为高氮水平下最高。N0处理下,南粳系列品种中南粳9308的每穴穗数最多,为11.8穗,南粳5718每穴穗数最少,只有8.7穗(表2)。

A:南粳9108;B:南粳5718。

氮素水平对每穗颖花数和每穴穗数的影响明显不同。南粳5758、南粳5818和南粳9308在高氮、中氮、低氮条件下的每穗颖花数没有显著差异,均显著高于不施氮肥处理。南粳60在高氮水平下的每穗颖花数只有104.8粒,显著低于其他3个氮素水平。南粳9036在中氮条件和低氮条件下的每穗颖花数分别为120.0粒和110.6粒,没有显著差异,显著高于不施氮肥条件下的88.9粒和高氮条件下的95.9粒(表2)。

氮素处理对各南粳系列品种结实率的影响不大,所有参试品种的结实率都在90%以上。7个品种中只有3个品种,即南粳5758、南粳5718和南粳9308的结实率在各氮素水平间存在显著差异。南粳5758和南粳5718表现为不施氮处理结实率最高。南粳9308则是高氮处理结实率最低,显著低于其他3个处理(表2)。

氮素处理对各南粳系列品种千粒质量的影响与穗数、每穗颖花数和结实率均不相同。参试7个品种的千粒质量在各氮素水平间均不存在显著差异(表2)。

2.5 南粳系列品种的氮素利用效率

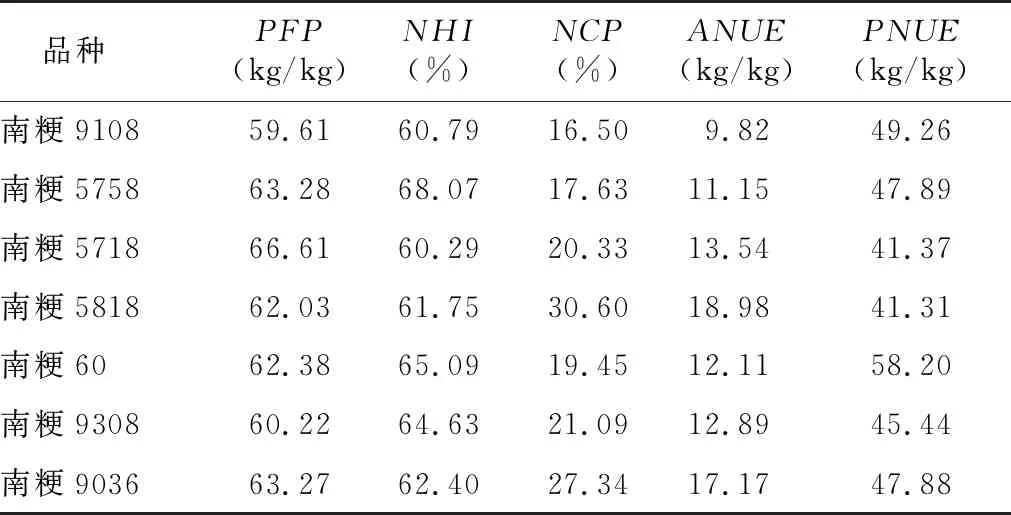

表3显示,7个品种的氮素偏生产力(PFP)为59.61~66.61 kg/kg。南粳9108的氮素偏生产力最低,59.61 kg/kg,另外6个品种的氮素偏生产力均高于60.00 kg/kg,其中南粳5718的氮素偏生产力最高,为66.61 kg/kg。7个品种的氮素收获指数(NHI)均在60.00%以上,其中南粳5758的氮素收获指数最高,为68.07%,南粳5718的氮素收获指数最低,为60.29%。品种间的氮肥贡献率(NCP)具有一定差异,7个品种中,南粳5818的氮肥贡献率最高,为30.60%,其次为南粳9036,氮肥贡献率为27.34%,其余5个品种的氮素贡献率为16.50%~21.09%。

南粳系列7个品种的氮素农学利用效率(ANUE)存在较大的差异。南粳5818的ANUE最高,达到18.98 kg/kg;南粳9036的ANUE稍低,为17.17 kg/kg,南粳9108的ANUE最低,为9.82 kg/kg,其余4个品种的ANUE为11.00~14.00 kg/kg。对于氮素生理利用效率(PNUE)来说,在低氮条件下,7个品种的PNUE均在40.00 kg/kg以上,其中南粳60的PNUE较高,达到58.20 kg/kg(表3)。

表3 施氮对不同品种水稻氮肥利用率的影响

3 讨论

氮素是水稻生长中的重要元素,施用氮肥在一定范围内能有效提升水稻产量。随着施氮量的增加,土壤中硝态氮的大量残留导致水稻氮肥利用率降低,氮肥的增产效果不明显[19]。中国目前氮肥年施用量已经达到甚至超过世界平均水平的3倍,氮肥利用效率却处于较低水平[20]。长期大量施肥造成土壤背景中氮过高,在这种田块中育成的水稻品种对氮肥的敏感性低,耐肥性强,这也是中国稻田氮肥利用率低的原因之一[21-23]。

目前中国水稻生产迫切需要提高氮肥利用效率,在保障高产稳产的基础上,尽可能降低氮肥的用量[19]。由于不同品种对氮肥的响应模式并不相同,明确不同品种对氮肥的响应方式,确定合理的施氮量和施氮方式是提高氮肥利用率,减少农田氮素污染,挖掘产量潜力的重要措施和手段。大量研究结果表明,水稻产量随着施氮水平的提高呈先升后降的趋势[24-25]。李向辉等[26]发现,低氮水平下增施氮肥能够提高氮肥利用率,但施氮量超过180 kg/hm2后氮肥利用效果则随施氮量的增加而下降。魏海燕等[27]发现5个超级粳稻品种的产量随氮肥用量的增加先增加后下降,300 kg/hm2施氮条件下获得最高产量。徐杰姣[28]发现南粳9108的产量随施氮量增加先增后降,以300 kg/hm2处理下的产量最大。张庆等[29]发现南粳46和南粳5055在施氮量为240 kg/hm2和300 kg/hm2时能够达到产量和品质的协调,240 kg/hm2是兼顾效益的最佳施氮量。实际生产中,还需要根据种植田块中土壤的养分本底和不同品种的需肥特点来确定适宜施氮量。在本研究中,虽然南粳5818和南粳60在高氮条件下产量最高,但是南粳5758、南粳5818、南粳60、南粳9308和南粳9036在高、中、低氮肥条件下的产量并没有显著差异,均表现为施氮肥处理下的产量显著高于不施氮肥处理。南粳5718在低氮条件下产量最高,南粳9108在低氮、中氮条件下产量没有显著差异,但高于高氮处理和不施氮肥处理。南粳5718是对低氮敏感的品种。本研究的7个南粳系列品种在低氮(150 kg/hm2)条件下可以更好地实现氮素利用和产量的协同。

只有探明不同品种对氮素的吸收、利用特性,才能实现高产与氮肥高效利用的有机协调。前人研究结果表明,不同类型的水稻品种间氮素利用率存在明显差异[30-32]。培育和推广应用氮肥利用率高且产量水平高的品种,是减少氮肥施用,降低环境污染的根本途径[33]。品种的氮素吸收、利用能力与干物质生产能力有关[28]。目前评价氮利用效率的指标有PNUE、ANUE和PFP等。一般来讲,氮肥贡献率越高,PNUE和ANUE也越高。健康的水稻群体在无其他限制因子时,其PNUE一般为50 kg/kg左右,氮肥施用过量会造成PNUE急剧下降[34]。在本研究的7个南粳系列品种中,南粳5818和南粳9036的ANUE较高,南粳60的PNUE最高,这3个品种的产量对氮素比较敏感。本团队对南粳60和南粳9036连续3年进行试验,均发现它们具有较高的氮素利用效率(数据未展示)。对于这种氮肥高效敏感型品种,需要优化氮肥运筹方式,从而在保证产量的前提下实现更高的氮肥利用率。南粳9108和南粳5758施氮后增产潜力较低,表现为对氮肥较不敏感,耐缺氮能力较强,对于这种氮肥低效迟钝型品种,生产上可适当减少氮肥的用量,以获得较高的氮肥利用率。南粳5718和南粳9308属于氮素利用效率中等的中间型品种,其产量潜力大,可进一步优化氮肥用量和施用方法,以同时实现水稻高产和氮肥高效利用[35]。对每种氮肥响应类型的品种,要进一步提高氮肥利用率,都需要通过田间试验来确定最佳氮肥用量和施用方式,实现良田、良种和良法配套。

从水稻产量构成因素分析,一般结实率和千粒质量表现为随着施氮量的增加略有降低[24-25]。魏海燕等[27]发现当施氮量为0~337.5 kg/hm2时,有效穗数随着施氮量的提高先升后降,每穗颖花数增加。吴培[36]认为当施氮量为0~300.0 kg/hm2时,随着氮肥施用量的增加,机直播粳稻的有效穗数和每穗颖花数都持续增加。剧成欣[4]也发现,与氮钝感品种相比,氮高效品种的总颖花量、茎蘖成穗率、叶面积指数、颖花粒叶比、实粒粒叶比(实粒数/叶面积)和粒重粒叶比(产量/叶面积)均较高,可以利用上述性状筛选氮高效水稻品种。本研究结果表明,氮高效品种南粳5818和南粳9036施氮肥后产量较高,主要得益于每穴穗数和每穗颖花数对氮肥的较高敏感性,2个品种的结实率和千粒质量对氮肥均表现比较钝感,施氮量不同条件下的结实率和千粒质量无显著差异。申勇等[37]也发现氮高效品种施肥后千粒质量并无显著变化,产量升高的主要原因是总颖花数的升高。张庆等[29]指出,软米品种的结实率和千粒质量随施氮量增加而保持相对稳定,穗数增高但增幅不大,每穗粒数随氮肥量提高而增加。因此,对本研究的南粳系列品种,在兼顾氮素高效利用的情况下实现高产的关键是稳定结实率和千粒质量,同时提高群体颖花量。

叶片不仅是植物吸收和利用光能的重要场所,还是制造同化物、促进干物质积累的重要源。大量研究结果表明,水稻叶片的叶绿素含量与施氮量呈正相关[38-41]。叶片含氮量的增加能够提高光合色素含量,从而提高光合能力,更加充分地发挥叶绿体的光合潜能[42]。本研究中,除了南粳5758和南粳60的剑叶叶绿素含量、南粳5718的剑叶叶面积外,其他品种的剑叶叶绿素含量和叶面积均表现出随着氮素水平的增加呈现先增加后降低的趋势,其中中氮条件下的剑叶叶绿素含量和叶面积基本与高氮水平下的无显著差异。综合考虑,对于本研究的大多数南粳系列品种而言,中氮水平可以使剑叶叶绿素含量、叶面积达到较高的水平,满足产量和品质形成的需要。

足够的氮肥投入是保障水稻高产的必要条件,但同时也加大了植株倒伏的风险。随着施氮量的增加,水稻茎秆抗折力呈下降的趋势,倒伏指数与产量呈显著或极显著正相关[43]。筛选、培育氮肥利用率高的水稻品种,需要同时关注品种的抗倒伏能力。本研究中,高氮条件下南粳5718和南粳9036的节间抗折力较高,抗倒性表现出色,中氮条件下南粳5818具有较好的抗倒性。