玉米叶宽的遗传效应分析

李丽华 魏 昕 孟 鑫 林海建 樊庆琦鲁晓民 曹丽茹 张前进 张 新 王振华

(1河南省农业科学院粮食作物研究所,450002,河南郑州;2四川农业大学玉米研究所,611130,四川成都;3山东省农业科学院作物研究所,250100,山东济南)

叶片是玉米植株进行光合作用最主要的器官,同时也是影响植株构型的重要因素。合理的叶片结构有利于植株叶片的合理分布,从而影响植株的株型结构以及光合效率[1-3]。叶宽是影响叶片形态的主要因素,合理的叶片宽度和长度对玉米光合效率、收获指数及最终产量有促进作用[4-5]。王元东等[6]研究发现,较窄的叶片有利于透光,但会影响自身对光的吸收。而叶片较宽又会影响下层叶对光的吸收,从而降低整体的光合效率[7]。因此对玉米植株叶片宽度进行深入研究,了解叶宽的分子机理对提高植株光合效率、改良株型和提高产量有重要的意义。

关于玉米叶宽的遗传研究报道较多,研究对象主要是穗位三叶。玉米叶宽相关基因的加性效应、显性效应和上位性效应均有检测发现,但结果却不尽一致[8]。有研究[9-10]认为,玉米叶宽的遗传除加性基因效应起主导作用外,显性基因效应也很重要。也有研究[11-12]认为,控制叶宽的基因效应以加性效应为主,同时还与非加性效应有关。王雅萍[13]研究表明,叶宽加性效应方差比显性效应方差大,广义和狭义遗传力均较低。霍仕平等[14]研究认为,加性效应是穗上叶叶宽遗传的主导因素,显性效应对叶宽遗传的贡献率次之,上位性作用的效应值也是显著的。温海霞等[15]和陈岭等[16]研究认为,叶宽遗传以显性基因效应为主,广义遗传力低,并且容易受环境影响。综上可知,玉米叶宽的遗传是典型的数量遗传特征,受加性效应及显性效应的影响,上位性效应在特殊背景的遗传材料中才能显现出来。同时,不同叶片宽度的遗传可能还存在细微的差别,上述研究仅对叶片的遗传进行了简单的探讨,对于主效基因及遗传模式的研究并不多,因此本研究利用1个窄叶材料与2个宽叶材料构建了2套6世代分离群体,探讨在不同背景下穗三叶叶宽遗传模型,为解析玉米穗三叶叶宽的遗传机理提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

以卷曲窄长叶玉米自交系R61(R61来源于郑58/郑29,郑58系玉米杂交种郑单958的母本,郑29为自选系,属于母本群改良瑞德类)、正常宽短叶片玉米自交系W75(系国外杂交种的母本自交系)和正常宽短叶片玉米自交系W45(系国外杂交种通过单倍体诱导获得的双单倍体自交系)为材料,于2016年冬季在海南三亚杂交获得F1,2017年6月在河南郑州分别自交和利用双亲回交获得F2、B1:2和 B2:2。

1.2 试验方法

2018年 6月将2套 P1、P2、F1、F2、B1:2和 B2:2在河南郑州种植,其中亲本P1、P2和F1各种植20株;F2、B1:2和B2:2单穗籽粒全部种植。田间管理与大田管理一致。在玉米抽雄期调查各群叶宽,利用直尺依次测定穗下叶、穗位叶和穗上叶最宽处宽度。

1.3 数据处理

采用Microsoft Excel 2007进行数据前处理。采用植物数量性状混合遗传模型主基因+多基因多世代联合分析方法进行基因效应分析,利用极大似然法和IECM算法估算各有关成分分布参数。通过AIC值的判别和一组适合性测验选择最优遗传模型,并估算主基因和多基因效应值、方差和遗传率等遗传参数。适合性检验包括均匀性检验(U12、U22、U32)、Smirnov检验(nW2)和Kolmogorov检验(Dn)结果。

2 结果与分析

2.1 R61×W75组合6个家系世代穗三叶叶宽的次数分布

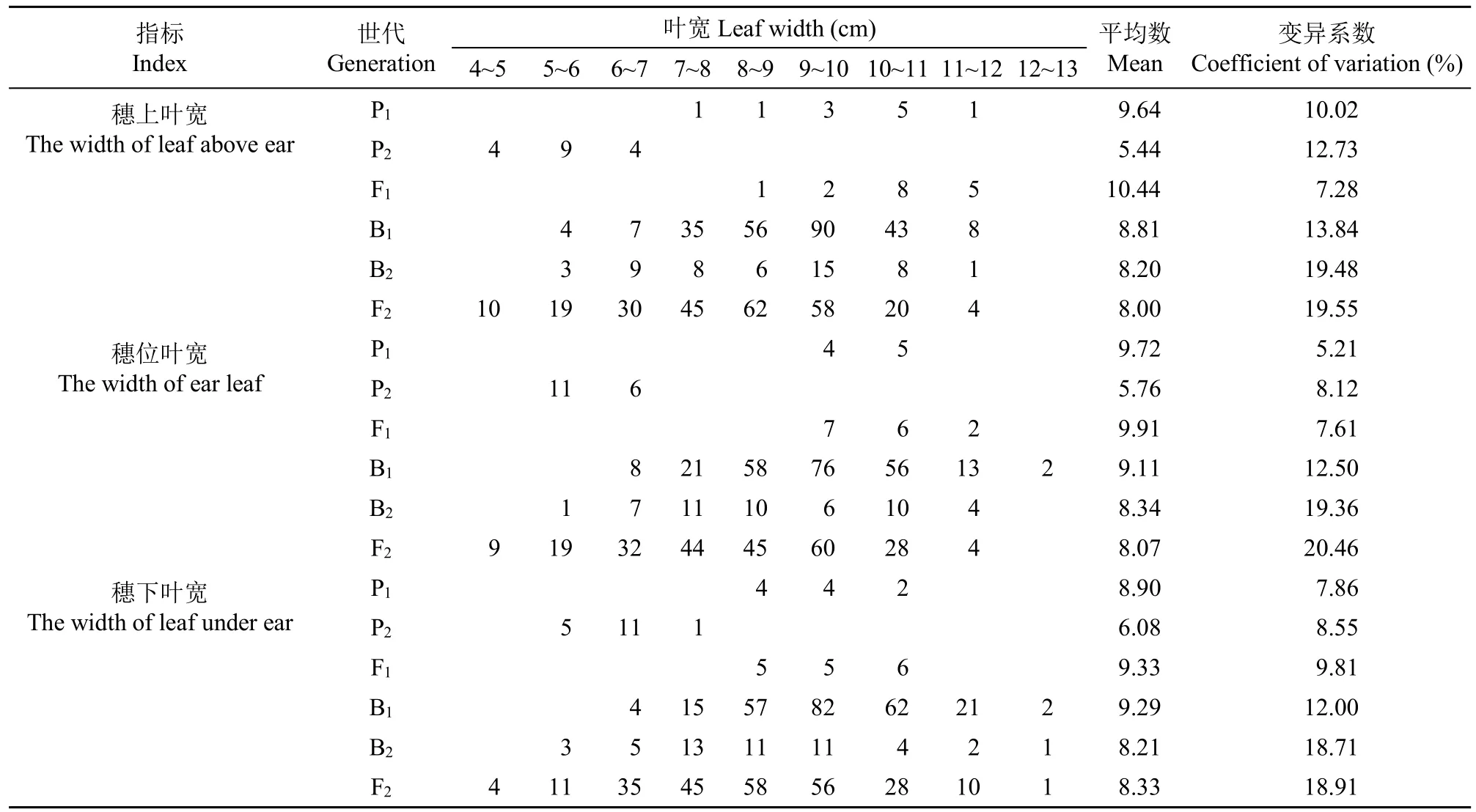

由表1可知,变异系数波动不大,表明没有极端值出现,偶然误差小,B1、B2和F2分离世代穗上、穗位和穗下叶宽情况多表现偏态分布,但接近正态分布,除B2世代的穗位叶宽有多峰出现外,其他世代没有多峰,多表现出微效多基因数量遗传的特征。

表1 R61×W75组合6个家系世代叶宽的次数分布Table 1 Frequency distribution of leaf widths in six families of R61×W75 combination

2.2 R61×W45组合6个家系世代叶宽的次数分布

由表2可知,叶宽变异系数波动不大,表明没有极端值出现,偶然误差小,B1、B2和F2分离世代穗上、穗位和穗下叶宽情况多表现偏态分布,没有多峰呈现,表现出主基因+微效多基因数量遗传的特征。

表2 R61×W45组合6个家系世代叶宽的次数分布Table 2 Frequency distribution of leaf widths in six families of R61×W45 combination

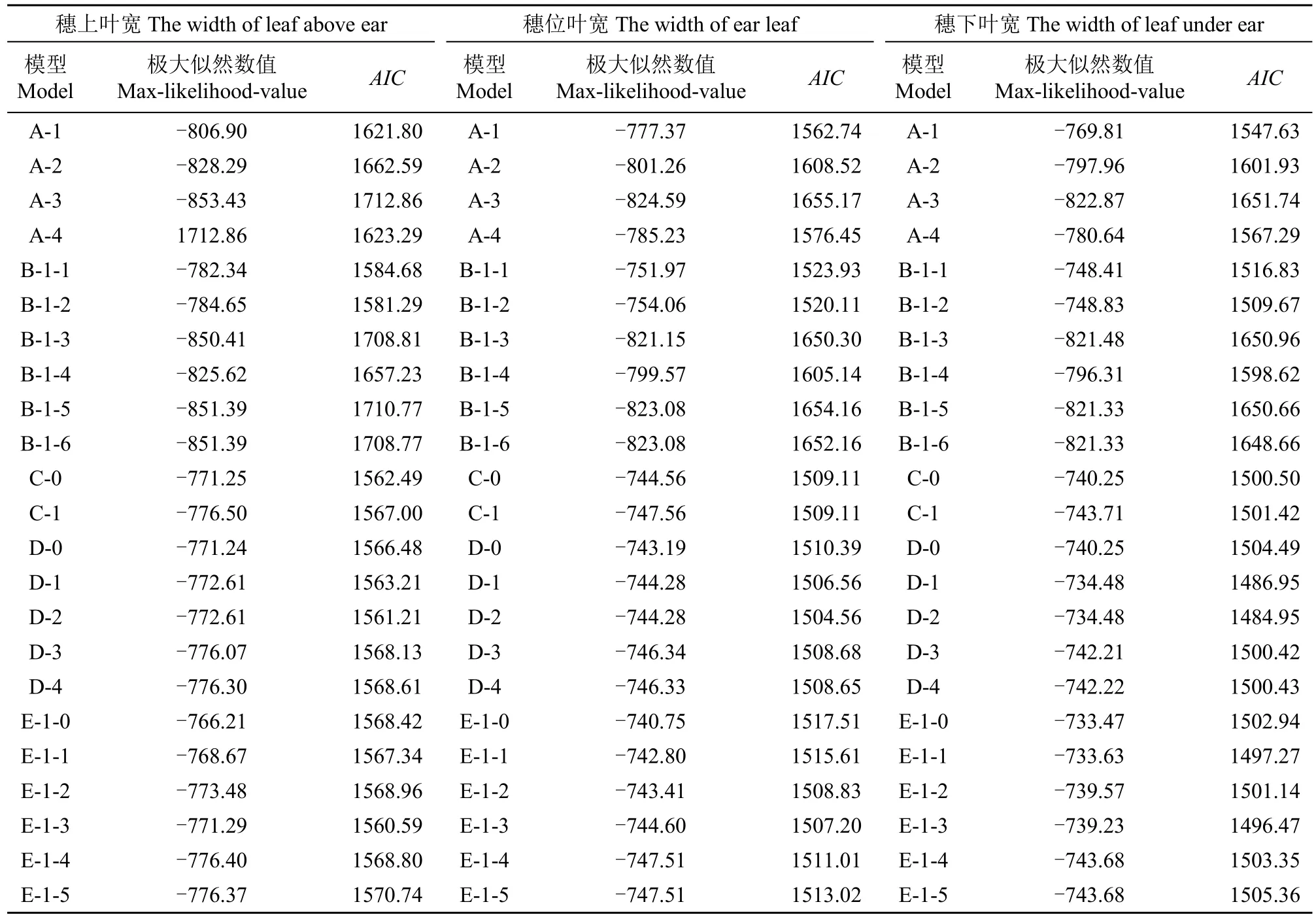

2.3 叶宽的最适遗传模型估算

采用盖均镒等[17]和章元明等[18]介绍的植物数量性状主基因+多基因的多世代混合遗传模型分析方法,估算了1对主基因(A)、2对主基因(B)、多基因(C)、1对主基因+多基因(D)以及2对主基因+多基因(E)共5大类23种遗传模型的极大对数似然值和AIC值。针对AIC值相对较小的模型对模型进行适合性检验,最后确定各性状最优遗传模型。对杂交组合R61×W75的P1、P2、F1、F2、B1和B26个世代群体穗三叶的叶宽进行分析,结果(表3)表明,穗三叶的叶宽遗传受不同的基因数控制,属于不同的多基因遗传模型,其中,穗上叶叶宽符合1对加性-显性主基因+加性-显性-上位性多基因模型(D-0);穗位叶叶宽符合2对基因加性-显性-上位性模型(B-1);穗下叶叶宽符合2对基因加性-显性模型(B-2)。对杂交组合R61×W45 的 P1、P2、F1、F2、B1和 B26 个世代群体穗三叶的叶宽进行分析,结果(表4)表明,穗三叶叶宽遗传受不同基因数控制,属于不同的多基因遗传模型,穗位和穗下叶叶宽符合1对加性主基因+加性-显性多基因模型(D-2),穗上叶叶宽符合2对加性主基因+加性-显性多基因模型(E-3)。

表3 R61×W75组合叶宽遗传模型的AIC值Table 3 AIC values estimated by IECM of leaf widthin cross of R61×W75

表4 R61×W45组合叶宽遗传模型的AIC值Table 4 AIC values estimated by IECM of leaf widthin cross of R61×W45

2.4 叶宽遗传参数的估算

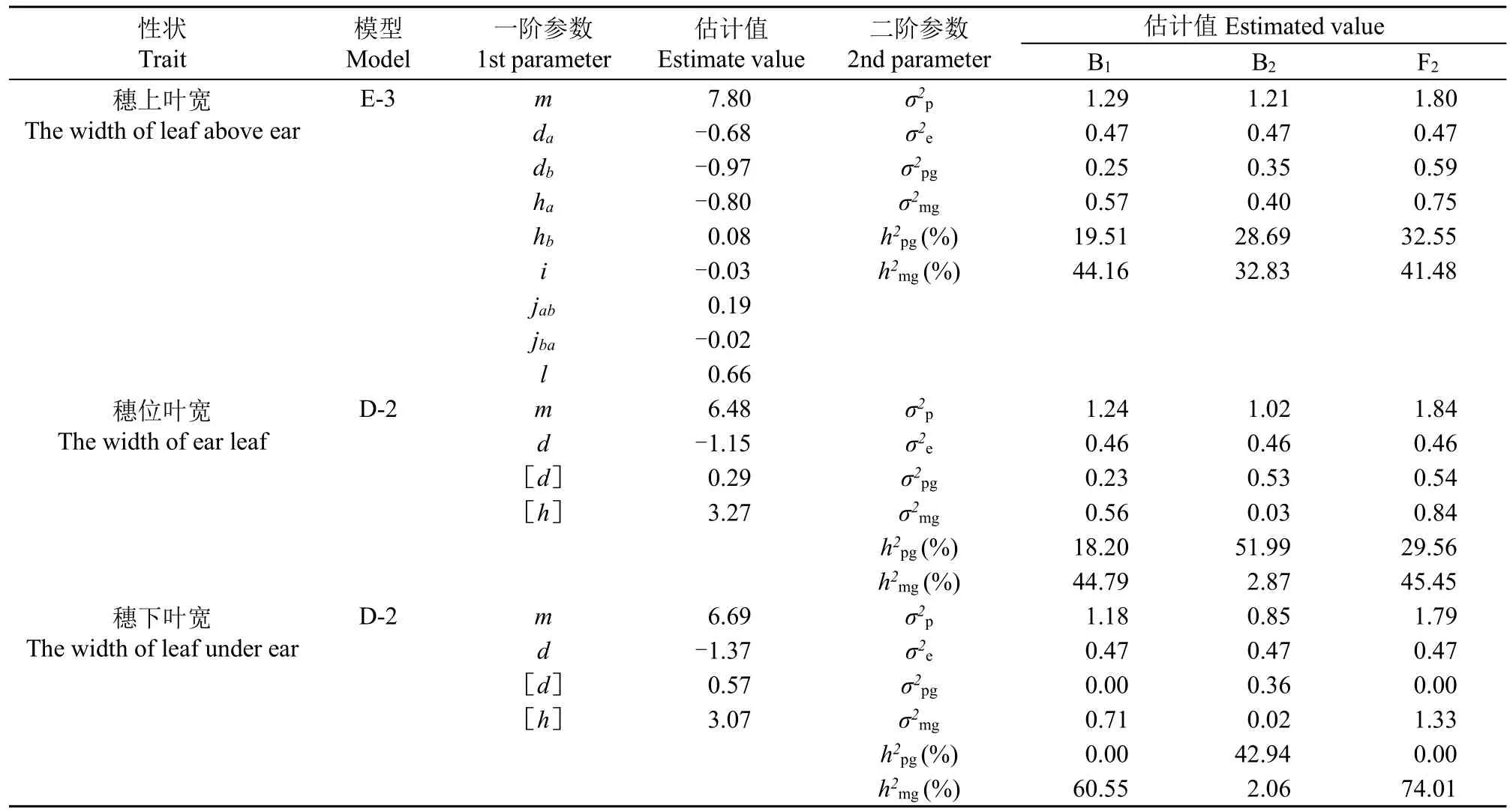

根据各模型不同成分的分布参数,计算出极大似然估计值,并由此计算出各相关一阶和二阶遗传参数。从表5和表6可知,2个组合的穗上、穗位和穗下叶宽的最适遗传模型均不一致,在R61×W75中,穗位和穗下叶宽均由2对主基因控制,而在R61×W45组合中穗位和穗下叶宽均由1对加性主基因控制,在R61×W75中穗上叶宽由1对加性-显性主基因控制,而在R61×W45组合中穗上叶宽由2对加性主基因控制。在R61×W75中,穗上叶宽主基因的遗传力在B2和F2世代中均较大,分别为75.44%和57.31%,穗位叶宽和穗下叶宽在B1、B2和F2世代中主基因的遗传力均较大,都超过50%,在R61×W45组合中,穗上叶宽的主基因遗传力在B1、B2和F2世代均较大,而多基因遗传力较小,穗位叶宽主基因遗传力在B1和F2世代较大,而多基因遗传力较小,穗下叶宽与穗位叶宽表现基本一致,表明叶宽主要受主效基因控制。

表5 组合R61×W75叶宽的遗传参数估计Table 5 Genetic parameter estimation of leaf width of combination R61×W75

表6 组合R61×W45叶宽的遗传参数估计Table 6 Genetic parameter estimation of leaf width of combination R61×W45

3 讨论

叶片是玉米进行光合作用的主要器官,也是株型构成的重要组成,同时对玉米单株产量的形成具有重要作用,提供80%~90%的籽粒干物质产量,尤其是中部叶片[19]。玉米穗三叶(穗上叶、穗位叶和穗下叶)作为玉米叶片的主要构成部分,总叶面积占全株叶面积的44.92%,对雌穗的生长发育及产量形成起着重要作用,而叶宽又是影响叶片形态的主要因素[20]。叶宽影响叶片形态和光合能力,较窄的叶片有利于透光,但会影响自身对于光的吸收,然而较宽的叶片又会影响下层叶片对于光的吸收,从而降低整体的光合效率[6],因此,合理的叶片宽度对玉米植株形态和能量获取至关重要,研究穗三叶叶宽的遗传机制可为玉米株型的遗传改良提供理论依据。

目前,大量的研究已证实玉米叶宽属于典型的数量性状,受微效多基因控制。从前人的研究[11-14]结果来看,玉米叶宽的遗传有加性和显性,甚至上位性效应起作用,但对玉米叶宽遗传模型的研究较少。本研究以2个玉米6世代分离群体研究玉米穗三叶宽度的遗传模型以及遗传参数,在R61×W75中,穗位和穗下叶宽均由2对主基因控制,而在R61×W45组合中穗位和穗下叶宽均由1对加性主基因控制,在R61×W75中穗上叶宽由1对加性-显性主基因控制,而在R61×W45组合中穗上叶宽由2对加性主基因控制,自交系R61遗传背景主要以国内瑞德血缘为主,自交系W45是国外杂交种通过单倍体诱导加倍而成的双单倍体系,自交系W75系国外母本自交系(SS类群),2个组合虽有共用亲本R61,但2个组合不仅穗三叶叶宽的最适遗传模型不一致,而且同一组合穗三叶不同叶位的遗传模型也不一致,赵小强等[21]研究表明,玉米叶宽的遗传同时受基因的加性、非加性及基因与环境互作效应的调控,其中加性遗传效应占主导地位,在遗传改良中可在早代对其进行选择。玉米叶宽是十分复杂的数量性状,众多定位结果显示,与叶宽相关的数量性状基因座分布在多条染色体上[22]。由此可见,玉米叶宽的遗传是十分复杂的,R61为国内母本群,W75为国外母本群,W45为偏国外父本群,由于自交系本身遗传背景的复杂性,通过遗传重组后,多基因的互作导致不同的遗传模型。此外,遗传力的表现在不同群体以及同一群体不同叶片位置同样存在差异。因此,在今后的玉米株型改良中,尤其是叶片宽度的改良构成中,应根据材料的遗传背景以及叶片部位采取不同的改良策略。

4 结论

玉米穗三叶叶宽主要受主效基因控制,主基因的遗传力在分离群体中较大,且以加性效应为主,在玉米育种实践中,通常通过加大密度增加选择压力,同时增大群体数量从中选择符合目标的单株,加性效应控制的性状是可以遗传的,可在早代进行选择。