磁共振成像在肌营养不良疾病诊断中的应用价值

唐静 张家鹏 杨学军 钟京梓 谢彦舒 孟琦 蓝丹

(广西医科大学第一附属医院 1.儿科;2.放射科,广西南宁 530021)

肌营养不良(muscular dystrophy,MD)是一组遗传性神经肌肉退行性疾病,由于基因缺陷导致编码的蛋白出现异常,引起肌纤维坏死、肌肉纤维化和脂肪浸润。根据发病年龄、临床表现及主要受累肌肉分布情况等,临床上把MD分为Duchenne型(Duchenne muscular dystrophy,DMD)、Becker型(Becker muscular dystrophy,BMD)、肢带型(limb-girdle muscular dystrophy,LGMD)等[1]。大部分MD患儿出现进行性肌无力、步态异常、肌萎缩、假性肌肥大、肌酸激酶(creatine kinase,CK)增高等表现,但缺乏特异性。随着基因检测技术的快速发展,以及肌肉活检的辅助应用,临床医生对MD的临床表现、病因、病理基础的了解日益深入,但受遗传及疾病临床表现异质性的影响,存在选择的基因检测方案覆盖范围不全、肌肉活检取样部位不精准等问题,对部分MD患者的确诊和分型尚存在一定难度。骨骼肌磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)作为一种无创性检查方法,具有良好的软组织对比度,是检测肌肉相关疾病的常用成像方法,可快速检测到肌肉有无病变、病变部位和信号特点,帮助临床医生了解肌肉受累情况、判断疾病性质。如炎性肌病或MD等在MRI检测中均可表现为肌肉水肿和脂肪变性,但肌肉损伤程度、受累部位及MRI信号有一定差异[2-3]。

既往研究表明,不同亚型MD的肌肉MRI特点有所不同[3-4],但多数学者只是单独对大腿或者小腿的肌群受累情况进行评估,对下肢肌肉脂肪浸润程度及临床指标的相关性分析多集中在单个肌肉或者部分肌肉[4-6],所获得的肌肉受累信息有限。本研究旨在通过对MD常见亚型下肢多个肌群MRI特点进行分析,了解肌肉脂肪浸润严重情况与年龄、病程、肌肉力量、运动功能及临床检验指标的关系,积累MRI协助诊断MD的经验。

1 资料与方法

1.1 研究对象

回顾性选取2018年8月—2020年7月在广西医科大学第一附属医院儿科收治的、经基因检测确诊并完成下肢骨骼肌MRI检查的48例MD患儿为研究对象。本研究获得广西医科大学第一附属医院伦理委员会批准[2019(KY-E-107)号],患儿监护人已签署知情同意书。

1.2 资料收集

收集所有研究对象的临床信息,主要包括性别、年龄、病程、临床症状、体征、四肢肌力、运动功能评估指标(包括Gowers征、10 m步行时间、登4级台阶时间)、实验室检查结果(血清心肌酶谱等)、基因检测结果等。

1.3 肌力的测定与评估

采用徒手肌力检查对患儿下肢肌力进行评定,分级参照英国医学研究理事会(Medical Research Council)制定的肌力分级量表改良版[7-8]。因入组患儿下肢肌力基本对称,故本研究采用右下肢的肌力数据评估下肢肌力状态。

1.4 DMD临床严重程度分级

参照美国疾病控制与预防中心制定的方法对DMD临床严重程度进行分级[9]:1级为血清CK升高或家族史阳性,肌力正常;2级为步态异常,Gowers征阳性;3级为爬楼困难,独立坐起困难;4级为不能独自平地走路;5级为不能独坐。

1.5 DMD/BMD分型依据

Monaco等[10]阅 读 框 架 学 说:应 用Leiden Muscular Dystrophy pages数据库(https://www.dmd.nl)进行查阅,判断DMD基因外显子的缺失和重复突变是否破坏阅读框:若影响阅读框,为框外突变,预测为DMD;不影响阅读框,为框内突变,预测为BMD。

临床分型:根据临床诊断标准[11]进行分型,临床症状严重者判断为DMD,症状较轻者判断为BMD。

1.6 MRI检查

仪器设备:采用德国Siemens Prisma 3.0 T超导MRI仪,18通道相控阵列线圈。选取无肌肉疾病的志愿者1名(6.58岁)进行下肢骨骼肌MRI检查作为对照。

下肢常规MRI扫描:(1)轴位T1加权成像(T1-weighted imaging,T1WI)快速自旋回波序列:重复时间614 ms(大腿)、491 ms(小腿),回波时间13 ms,视野260 mm×130 mm,矩阵384×307,翻转角120°,分辨率0.7 mm×0.7 mm×5.0 mm,层厚5 mm,层间距1 mm。(2)轴位T2加权成像(T2-weighted imaging,T2WI)Dixon序 列:重 复 时间8 940 ms,回波时间95 ms,视野260 mm×130 mm,矩阵320×256,翻转角148°,激励次数2次,分辨率0.8 mm×0.8 mm×5.0 mm,层厚5 mm,层间距1 mm。扫描范围自髂骨上缘至股骨远端(大腿)、自膝关节下方至踝关节上方(小腿)。

1.7 影像学结果分析

由2名具有丰富影像诊断经验的放射科医生分别盲法阅片,确定下肢肌群形态、大小、水肿、脂肪浸润、肥大/萎缩等情况。其中于T1WI图像对右侧臀部肌群(包括臀大肌、臀中肌、臀小肌、闭孔内肌、闭孔外肌、阔筋膜张肌)、大腿肌群(包括大收肌、长收肌、短收肌、股直肌、股中间肌、股内侧肌、股外侧肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、股薄肌、耻骨肌、缝匠肌)和小腿肌群(包括腓肠肌、比目鱼肌、腓骨短肌、腓骨长肌、胫骨前肌、胫骨后肌、踇长伸肌、踇长屈肌、趾长屈肌、趾长伸肌),共29块肌肉进行脂肪浸润分级评分,评分标准参照Kim标准[12]:0分,肌肉信号强度均匀一致;1分,肌肉内可见少量斑点状或条状高信号;2分,肌肉内斑片状高信号,受累范围<30%;3分,肌肉内斑片状高信号,受累范围30%~60%;4分,肌肉内斑片状高信号,受累范围>60%。应用T2Dixon序列水图对右侧下肢肌群的15块肌肉(包括臀大肌、臀中肌、臀小肌、闭孔内肌、闭孔外肌、阔筋膜张肌、大收肌、长收肌、短收肌、股四头肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、股薄肌、缝匠肌)进行炎性水肿分级评分,评分标准参照Kim标准[12]:0分,肌肉信号正常,无水肿;1分,肌束内少量条索状高信号;2分,肌束间及肌束内斑片状高信号;3分,肌束间及肌束内大片高信号。分别记录每个患儿的29块肌肉脂肪浸润分级评分和15块肌肉炎性水肿分级评分,并计算脂肪浸润累计评分(即29块肌肉脂肪浸润分级评分的总和)和炎性水肿累计评分(即15块肌肉炎性水肿分级评分的总和)。

1.8 统计学分析

采用SPSS 22.0统计分析软件进行数据处理。计数资料采用例数和百分率(%)表示,符合正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)表示,非正态分布计量资料采用中位数(范围)表示;应用Spearman秩相关分析法对DMD下肢肌群脂肪浸润累计评分与年龄、病程、临床严重程度分级、肌力、10 m步行时间、登4级台阶时间、血清CK的相关性进行分析。P<0.05示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本临床资料

48例入组的MD患儿均为男性。DMD 42例(88%),平均确诊年龄为(6.7±2.1)岁,平均病程(2.5±1.8)年;BMD 4例(8%),平均确诊年龄为(7.4±2.1)岁,平均病程(2.9±2.5)年;LGMD 2例(4%),中位确诊年龄为7.5(范围:6.3~8.7)岁,中位病程5.5(范围:4.0~7.0)年。42例DMD患儿临床严重程度分级:1级6例(14%),2级22例(52%),3级13例(31%),4级1例(2%),无5级病例。

2.2 下肢肌群MRI表现

42例DMD中有41例(98%)出现脂肪浸润,T2Dixon序列水图清晰可用于分析的35例DMD中有30例出现炎性水肿(30/35,86%);4例BMD中1例(25%)出现脂肪浸润,3例(75%)出现炎性水肿;2例(100%)LGMD均出现脂肪浸润,未见炎性水肿。

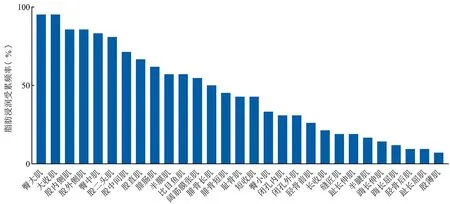

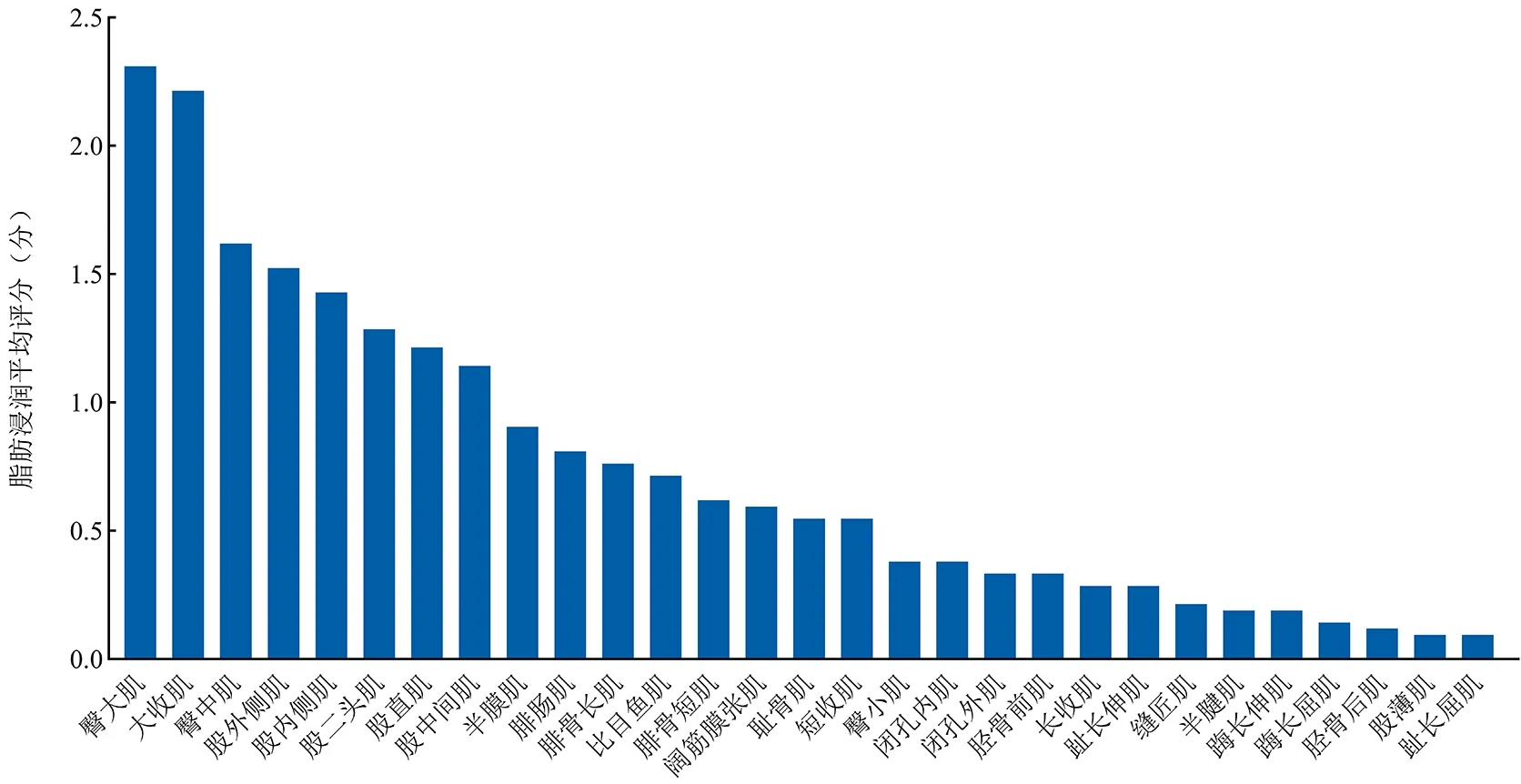

DMD患儿下肢肌群MRI特点:下肢肌群轻中度脂肪化,其中臀部及大腿肌群脂肪浸润受累频率及平均评分最高的分别为臀大肌和大收肌,大腿肌群中股薄肌、半腱肌、缝匠肌和长收肌受累较轻,小腿肌群脂肪浸润以腓肠肌受累为主,见图1~2。炎性水肿以股四头肌(28/35,80%)受累为著,平均评分1.09分,下肢肌群炎性水肿平均评分0.50分。1例DMD下肢肌肉MRI表现无明显异常。见表1。

图1 DMD下肢肌群脂肪浸润受累频率图

BMD患儿下肢肌群MRI特点:臀部肌群脂肪浸润以臀大肌和臀中肌为主,平均评分均为0.50分;大腿肌群脂肪浸润广泛,程度较轻,以股外侧肌(平均评分0.80分)受累为主,其次为股中间肌、股内侧肌和大收肌(平均评分均为0.50分);小腿肌群未发现脂肪浸润。炎性水肿以大收肌(2/4,50%)和股四头肌(2/4,50%)受累为主,平均评分均为1.00分,下肢肌群炎性水肿平均评分0.48分。BMD患儿中有2例下肢肌肉MRI仅表现为肌肉炎性水肿,主要累及大收肌(最高分3分)。1例BMD下肢肌肉MRI表现无明显异常。见表1。

表1 下肢骨骼肌MRI征象未见脂肪浸润的DMD/BMD患儿临床资料

LGMD患儿下肢肌群MRI特点:臀部肌群脂肪浸润以臀大肌(2/2,100%)为主,平均评分1.50分。大腿肌群脂肪浸润以大收肌、股中间肌、股内侧肌和股外侧肌为主,受累频率均为100%(2/2),平均评分均为2.00分;其次为股二头肌,受累频率为50%(1/2),平均评分1.50分;长收肌、短收肌、半腱肌和耻骨肌未见受累。小腿脂肪浸润以腓肠肌和比目鱼肌为主,受累频率均为50%(1/2),平均评分均为1.00分,未见炎性水肿。

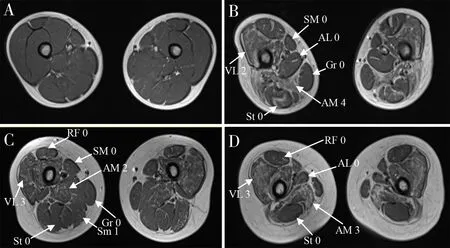

与对照儿童MRI征象(图3A)相比,DMD、BMD和LGMD均存在肌肉脂肪浸润,但浸润分布模式有所区别,见图3B~D。

图3 MD常见亚型下肢肌群T1WI图像

2.3 DMD下肢肌肉脂肪浸润程度与临床指标的相关性

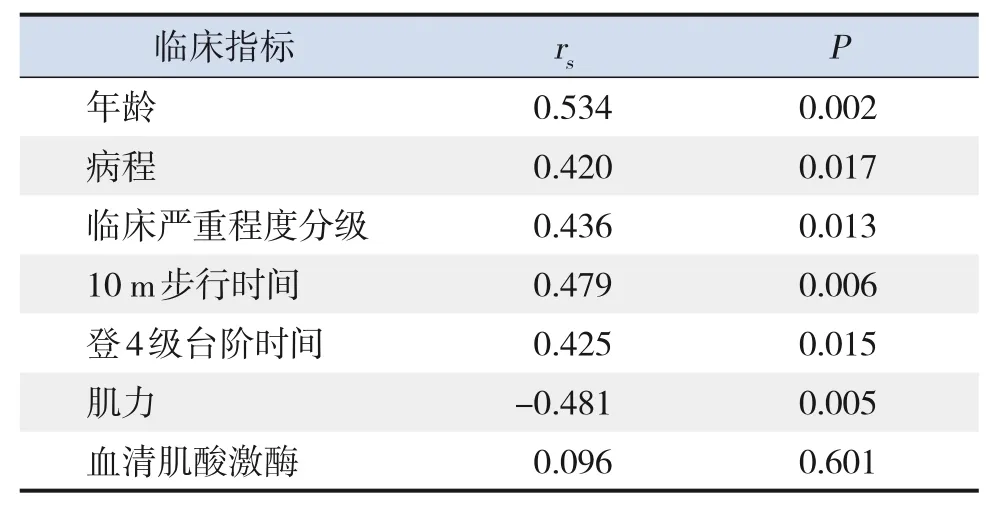

共有32例DMD患儿配合完成全部运动功能评估,采用Spearman秩相关分析法对下肢肌肉脂肪浸润累计评分与临床指标的关系进行分析发现,下肢肌肉脂肪浸润累计评分与年龄、病程、临床严重程度分级、10 m步行时间、登4级台阶时间呈正相关(P<0.05),与肌力呈负相关(P<0.05),与血清CK无显著相关性(P>0.05),见表2。

表2 DMD下肢肌肉脂肪浸润累计评分与临床指标的Spearman秩相关分析

图2 DMD下肢肌群脂肪浸润平均评分图

3 讨论

本研究通过对48例MD患儿进行下肢骨骼肌MRI检查,总结了不同亚型MD的MRI表现特点。大部分MD均存在肌肉脂肪浸润,但各亚型脂肪浸润分布模式有所区别:(1)DMD/BMD下肢肌群脂肪浸润以臀大肌、臀中肌、大收肌、股内侧肌、股外侧肌受累为主,DMD脂肪浸润总体程度较BMD严重。卜姗姗等[13]研究发现DMD下肢肌肉脂肪浸润以臀大肌及大收肌受累为主,长收肌、股薄肌及缝匠肌受累较轻;BMD较DMD脂肪浸润程度更轻,本研究结果与之相符。研究发现,DMD和BMD小腿肌群脂肪浸润主要累及腓肠肌,胫骨后肌受累较轻[3-4]。本研究发现大部分DMD患儿小腿肌肉亦有脂肪浸润,以腓肠肌、比目鱼肌和腓骨长肌为主,而BMD患儿小腿未见脂肪浸润,考虑与DMD病情较重,脂肪浸润累及范围更广有关。结合DMD病情较BMD严重的临床表现特点,可明确下肢(包括小腿)骨骼肌MRI结果可较好地反映患儿病情严重程度。(2)LGMD臀部肌群以臀大肌脂肪化为主,大腿肌群脂肪浸润主要累及大收肌、股中间肌、股内侧肌和股外侧肌,其次为股二头肌,长收肌、短收肌、半腱肌和耻骨肌未见受累;小腿脂肪浸润累及腓肠肌和比目鱼肌。Lin等[14]研究纳入7例LGMD患儿进行下肢肌肉MRI检查,发现下肢肌肉脂肪浸润以大收肌、股中间肌、股内侧肌和股外侧肌为主,其次为股二头肌长头、臀大肌及半膜肌,股直肌、缝匠肌及股薄肌受累较轻;其中有3例同时进行了小腿肌肉MRI检查,发现小腿脂肪浸润以比目鱼肌和腓肠肌受累为主,与本研究中LGMD的研究结果基本一致。本研究未发现半腱肌、长收肌受累,但Lin等[14]研究则表明该肌群存在脂肪浸润情况,受累频率及浸润程度评分低于半膜肌,高于股直肌,考虑与本研究样本量较少及不同类型LGMD有关。此外,本研究发现DMD/BMD患儿受累肌肉均有炎性水肿,而LGMD患儿受累肌肉仅有脂肪浸润,无炎性水肿。Lin等[14]亦提示LGMD患儿下肢肌肉无炎性水肿。此差异是否能成为临床医生对MD进行分型的参考依据仍有待研究,后续我们将继续扩大样本量,纳入更多类型MD并延长随访时间做进一步研究分析。

临床医生一般根据患者的临床表现及参考“阅读框架学说”对DMD/BMD进行分型[10-11],如患者出现肌无力时间早且程度重、基因突变属于框外突变者被判断为预后不良的DMD,反之,判断为预后良好的BMD。但DMD/BMD分型判断尚存在一定困难,如DMD或BMD年幼时(3岁前),临床表现均不明显;“阅读框架学说”与临床表型符合率仅有80%[15-16];点突变患儿无法应用“阅读框架学说”协助分型,故部分患者在疾病早期的分型精准度有限。研究发现MRI中肌肉受累征象可早于肌无力症状出现[17],早期动态进行MRI检查可及时了解患儿肌肉受累情况及模式,有效协助临床医生进行DMD或BMD分型。本研究中共有4例下肢骨骼肌MRI征象未见脂肪浸润的DMD/BMD患儿,病例1、病例2、病例3均为非年幼儿(大于3岁),肌无力症状不明显,肌肉力量良好。病例2的基因检查结果根据“阅读框架学说”判断为框外突变,提示为DMD;而病例3基因检查提示为新发的点突变,无法应用“阅读框架学说”协助分型,我们结合临床症状及下肢骨骼肌MRI征象,最终判断为BMD。病例4,1.75岁,年幼,目前无临床症状,下肢骨骼肌MRI征象未见异常,基因检查结果根据“阅读框架学说”判断为框外突变,提示为DMD,目前该患儿暂按“阅读框架学说”判断为DMD,拟动态监测临床症状及MRI的征象,如持续表现为肌无力症状轻且MRI提示肌肉受累不重,今后也可能被改判断为预后良好的BMD。

既往多项研究表明肌肉脂肪浸润程度与肌肉力量存在负相关性,与运动功能存在正相关性[6,12,18-19]。本研究发现DMD肌肉脂肪浸润累计评分与10 m步行时间、临床严重程度分级、登4级台阶时间呈正相关,与肌力呈负相关,提示脂肪浸润程度越显著,患儿临床功能状态越差,病情越严重。本研究中DMD患儿的脂肪浸润程度随着年龄增长及病程延长而逐渐加重,这一结果与先前的研究[18,20]结果相一致。综上,临床医生可借助MRI明确肌肉脂肪浸润程度,从而判断疾病的严重程度。

本研究总结了MD部分亚型患儿肌肉受累的MRI表现特点,并将下肢肌肉脂肪浸润累计评分与临床指标进行了相关性分析,明确MRI可协助了解下肢肌群的受累情况,揭示不同亚型MD的肌肉受累分布模式,积累MRI协助诊断MD的经验。

利益冲突声明:所有作者均声明不存在利益冲突。