核心素养内涵研究综述及其教学启示

——如何基于学科核心素养开展教学

邱 雯 丁文荣

(云南师范大学 地理学部, 云南 昆明 650500)

核心素养的相关理论研究已相当丰富,但对于一线教师而言,如何在课堂教学中落实学科核心素养仍是一大难题。因此,核心素养研究需要从理论走向实践。一线教师是课程改革计划的执行者,但若只是一种“自上而下”的执行,在现实中便总会有诸多疑问,如之前提“双基”“三维目标”,现在又提“核心素养”,它们之间是什么关系?《普通高中课程方案(2017年版2020年修订)》为什么要重视以学科大概念为核心?[1]一线教师在具体的教学实践中如何理解和落实学科核心素养?换言之,若缺乏对这些问题“自下而上”的思考,教师便难以真正落实新课改之本意。因此,进行核心素养内涵的研究综述,梳理研究脉络,可以更好地在把握其内涵的基础之上思考如何在课堂教学中落实学科核心素养,并对高中地理教师开展教学产生积极的影响。

一、核心素养内涵的研究综述

“核心素养”的提出是我国“素质教育”在21世纪发展的结果,是为了应对信息时代、知识社会所带来的全新挑战而做出的战略性决定。经合组织(OECD)认为:“正是信息时代的经济新模式和职业新形态、社会生活的新特点和个人自我实现的新需求,对传统工业时代的教育提出了挑战,核心素养概念应运而生”。[2]辛涛进一步从建立质量标准的需求看核心素养的概念内涵,并且重视结合我国的特点,通过梳理新中国成立以来我国教育领域的目标,发现党和国家的教育目标集中在规定学生完成基础教育之后所必须掌握的知识、技能及情感、态度、价值观的获取状况上。[3]

学生核心素养问题根源于“培养什么样的人”。学界对这个问题的研究主要集中在两个视角:一个是实用主义视角,即从功能论的视角研究核心素养的内涵,以立足于核心素养的国际比较研究为主流;另一个是理想主义视角,即从教育理想的角度研究核心素养的内涵,以立足于基础教育本质的学科思维培养的研究为主流。

第一,实用主义视角。柳夕浪认为,学生核心素养是“素质教育”从20世纪80年代走进21世纪在内涵上的全新发展,即“素质教育是教育现实中不断出现的问题的对立面”,而学生核心素养是与21世纪时代发展新要求相对应而增加的新质。因此,学生核心素养与素质教育之间并非替代与被替代的关系,而是以学生核心素养研究的成果,丰富和完善素质教育命题。[4]

从国际教育实践的发展趋势来看,核心素养的提出是由于信息通讯技术的高速发展使世界进入了全新的信息时代。与工业时代不同的是:一方面,信息时代的社会运作模式以计算机系统为基础,人类所能扮演的角色只剩下计算机能力范围之外的复杂思维工作,尤其体现在灵活应对突发状况;另一方面,信息时代极其强调创新迭代,重视“附加值”,即关注与众不同的、高度私人化的想法及其所能转化的实际价值。以上都是21世纪教育发展所面临的挑战,中国教育要想接受挑战以获得持续发展,一方面须得在时代潮流中激流勇进;另一方面在学生核心素养问题上,也需要有明确的中国立场:培养型创新人才是中国教育现代化的首要任务,学生核心素养以创新能力为核心。[5]

第二,理想主义视角。如果说实用主义视角的学生核心素养是作为教育现实中不断出现的问题的对立面而出现的,那么理想主义视角的学生核心素养应当是不随时代发展而变化的,它根植于学科本质,是通往教育理想的曲径。李艺、钟柏昌指出,基于需求导向所诠释的核心素养缺乏应有的学理逻辑,仅为朴素的表层演绎,学生核心素养的内涵把握应从基础教育的本质入手,即“人的教育”,其关键在于学科思维的培养,使学生通过系统的学科学习得到学科特定的认识世界和改造世界的世界观和方法论。[6]余文森梳理了新课程改革的历程,从“双基”到“三维目标”再到“核心素养”,认为这是从学科本位到以人为本的转变,是实现教育对人的真正全面回归的一大步,而学科核心素养的最大贡献在于明晰了学科对人的发展之价值和意义以及对学生成长的独特贡献,从而使教育真正回归到服务于人的发展的方向和轨道上。[7]

通过以上分析不难发现,不论是国际上所呈现的核心素养教育变化趋势,还是我国所提出的学生核心素养体系,都是出于实用主义的功能论,是教育在时代发展大潮之中的一种应变对策,这根源于教育的永恒性和历史性。理想主义视角的核心素养研究相对实用主义视角的研究不足而具有存在的价值,即它对于实用主义视角所欠缺的理论严谨性有着不可或缺的弥补作用,这根源于教育的独立性。教育不可只剩下时代性内容,教育理想之境值得永远向往,而学科本质会忠实地指引方向。

二、教学启示:基于学科核心素养开展教学的关键在于抓住学科本质

作为一线教师,不妨认真思考这样一个问题:落实学生的学科核心素养,究竟是为了培养学生的时代性素养以获得世俗的成功,还是为了步入教育理想之曲径?或许这并不是二选一的选择题。进一步来说,如何基于学科本质开展教学又可分为两个基本问题:第一,如何抓住学科本质?第二,如何基于学科本质进行教学设计?

1.学科大概念:打开学科本质之门的钥匙

所谓学科本质是一个学科所能给予学生的最大教育价值,即学生能够用学科思维模式来认识世界、改造世界。高中地理教师努力挖掘素材,甚至会选择一些表面上看起来和地理学科毫无联系的素材,根本上是为了帮助学生形成以地理视角认识问题的习惯,即培养学科思维模式。学科思维模式的培养并不是一蹴而就的,首先需要明确学科核心问题,并将之放入真实情境之中,引发学生的思考;其次围绕学科核心问题建构学科关键知识;最后借由学科关键知识的建构解决问题。那么,如何寻找学科核心问题?学科核心问题如何放入真实情境之中以走进课堂教学?如何构建学科关键知识?针对以上问题,学科大概念给出了很好的解答。

(1)学科大概念指向学科核心问题

所谓学科核心问题,是学科建立伊始便值得持续关注的问题,且随着时代变迁常论常新,因此学科核心问题是一个学科的立身之本。学科核心问题同时也是学科观察世界的独特切入点,能够很好地融入任何情境之中,并帮助实现教学材料的有机整合。以地理学科为例,“人地关系”是永恒讨论的经典问题之一。《2016地理教育国际宪章》明确指出:地理学是一门旨在解释区域特征以及人类和事物在地球上出现、发展和分布情况的科学;地理学所关注的是人与环境在特定地点和位置的相互作用。[8]基于这一学科定位,进一步提出五个地理学的核心概念:“位置和分布”“地方”“人与环境的关系”“空间的相互作用”“区域”。这一宪章也成为此后地理学科大概念被广泛认可的研究基础,因此不妨将“人与环境的关系”视为指向“人地关系”这一学科核心问题的地理学科大概念。需要说明的是,“人与环境的关系”中的“环境”不仅包括自然环境,还包括受人的力量改造而成的人文环境。

(2)围绕学科大概念构建学科关键知识

所谓学科关键知识,是认识、解释或解决某一学科核心问题的学科知识,其知识结构需要学生围绕学科核心问题进行自主构建。故本文所指的“学科关键知识”中的“关键”,是指对特定情境中的特定学科核心问题而言必要的学科知识,并非意指其居于学科知识体系的中心地位。需要进一步说明的是,这里所指的“学科关键知识”是具体的知识内容,而学科大概念是高度抽象化的学科知识,因此学科大概念才能统摄学科关键知识。学生可以借助学科大概念将学科关键知识结构化而实现对具体学科知识的自主建构。

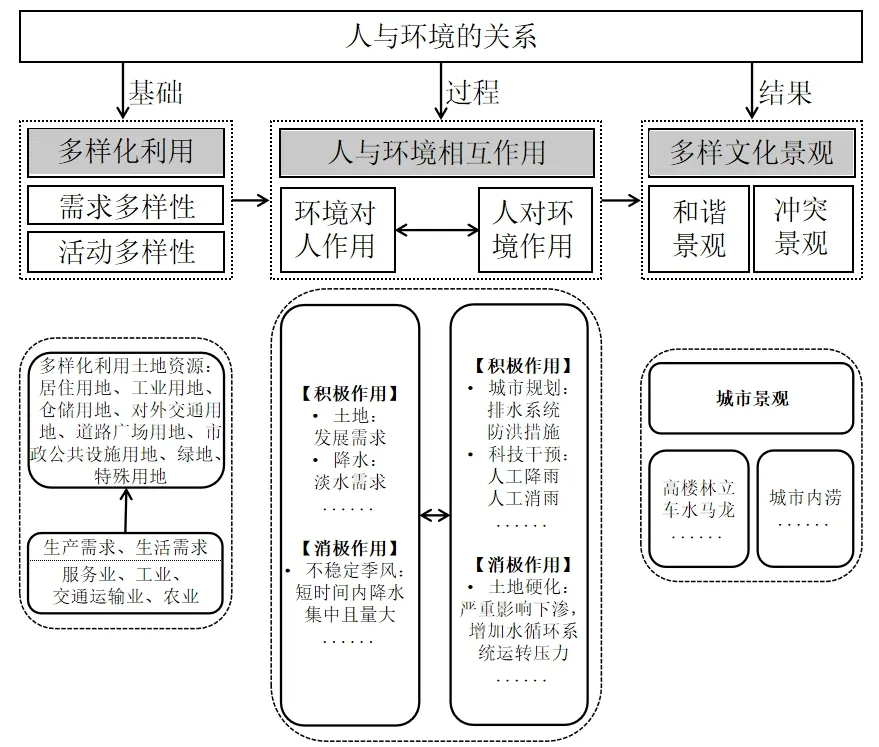

以“人与环境的关系”地理学科大概念为例。首先,需要明晰大概念的结构。借鉴《2016地理教育国际宪章》中对“人与环境的关系”的阐述:人类对环境的利用是多样化的。通过不同的活动方式,造成了多样的文化景观。人类一方面受到自然环境的影响,一方面又在改变周围环境,创造出不同的社会环境,包括和谐的景观和冲突的景观。对空间内这些复杂相互作用的了解,能为重大的环境规划、管理和保护工作提供重要的基础。[8]据此可以得出“人与环境的关系”这一地理学科大概念的结构(见图1)。

图1 “人与环境的关系”地理学科大概念结构

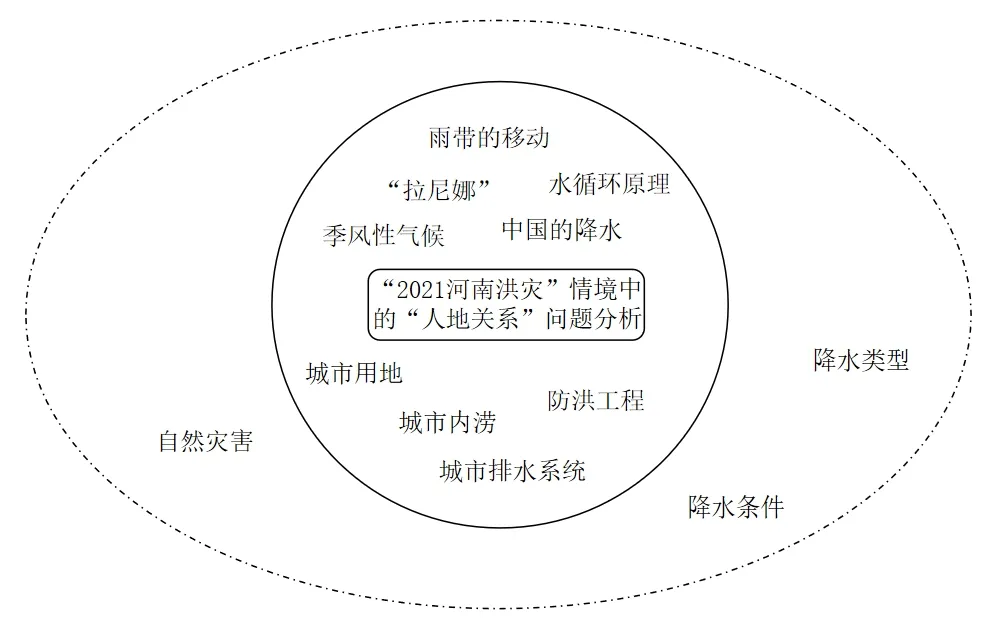

本文以“2021河南洪灾”情境中的“人地关系”这一地理学科核心问题为例,结合中学地理知识,搜索学科关键知识(见图2)。

图2 围绕“2021河南洪灾”情境中“人地关系”问题分析的学科关键知识

用结构化的学科大概念统摄整理出来的学科关键知识,即整合图1和图2的内容(此处以“城市内涝”为整合重点),以实现学科大概念对学科关键知识的建构(见图3)。

图3 “人与环境的关系”地理学科大概念对“2021河南洪灾”学科核心知识的整合(以“城市内涝”为重点)

(3)依托学科大概念培养学科思维模式

所谓学科思维模式,是通过不断认识、解释或解决学科核心问题而逐渐培养起来的认识世界、改造世界的特有视角。

以地理学科为例,“人地关系”是地理学科针对“2021河南洪灾”情境的独特切入点,而“人与环境的关系”这一地理学科大概念,不仅能够帮助学生从地理学科的视角梳理河南洪灾的成因,而且能够认识到河南洪灾所反映出来的人地矛盾关系。一方面,人类为了更好的发展而创造了城市,另一方面,城市发展所带来的后果和城市规划不当等问题又使人类不得不承受巨大的损失和伤痛。进一步可知,无论人类借助科技的力量变得如何强大,在大自然面前都是渺小的,都应该在顺应自然、遵循规律的基础上谋求发展。一旦学生习得学科思维模式,便可以将其迁移至其他情境之中。例如,在“2021河南洪灾”情境中借助“人与环境的关系”地理学科大概念所培养的学科思维模式也可以帮助学生认识“日本核废水的排放问题”等事件。

2.逆向教学设计:落实学科核心素养的教学设计模式

结合以上分析,基于学科本质的教学设计应当围绕学科大概念,学科关键问题、学科关键知识和真实问题情境,才能在课堂教学中落实学科核心素养的培养。首先,明确教学内容的学科大概念,找到对应的学科关键问题;其次,结合所选取的真实问题情境将学科关键问题具体化,得出本节课的基本问题,以帮助学生整节课学习和思考;最后,围绕学科大概念和基本问题,锁定学科关键知识,并对其进行主次化和结构化处理。

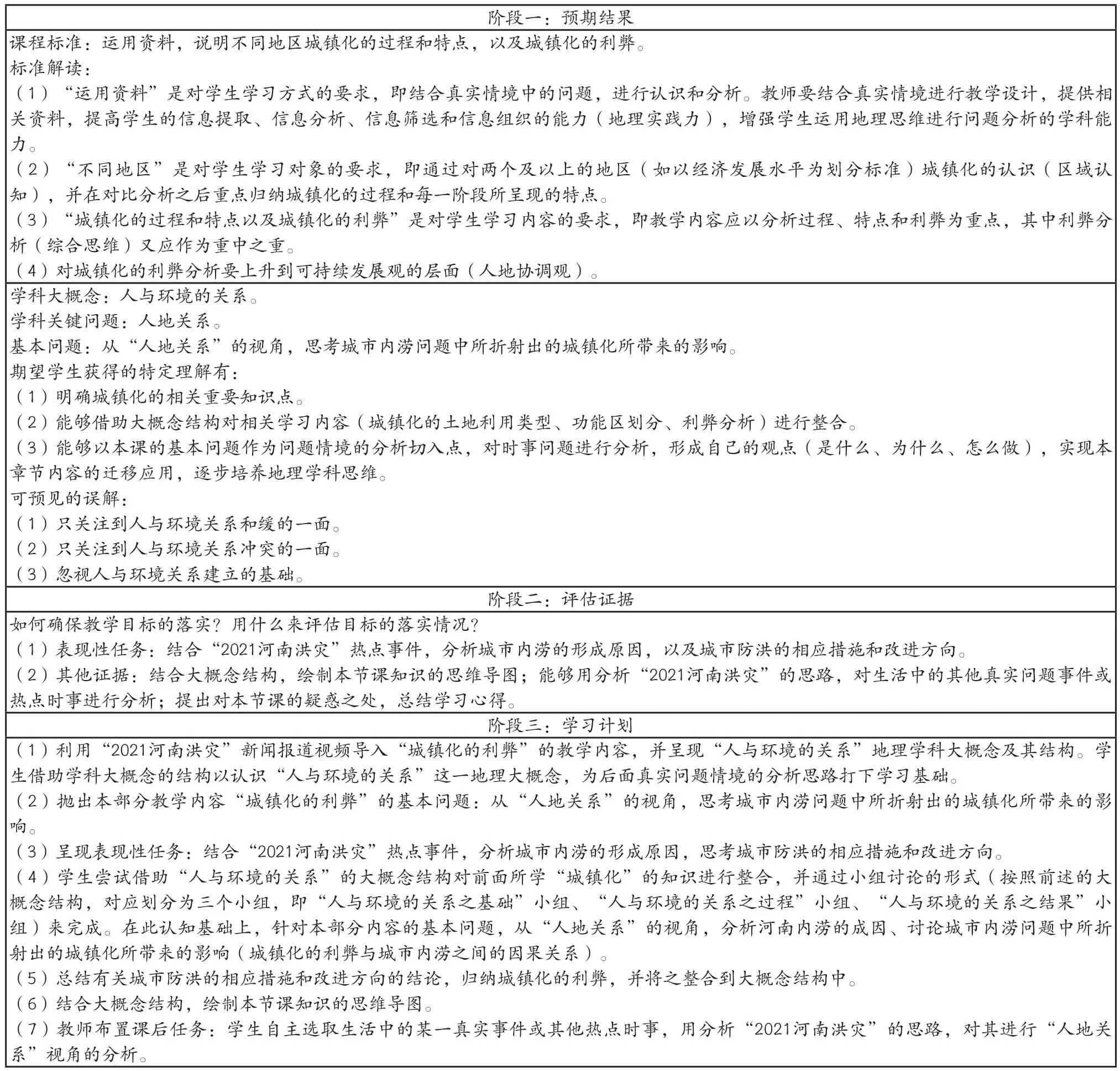

学界围绕大概念进行教学设计的最早研究是由美国课程与教学领域的专家Grant Wiggins和Jay Mctighe所提出的逆向教学设计模式(Backward Design)。所谓“逆向”是相对于传统教学设计而言顺序上的调整,将教学评价的制定提前于教学活动的设计,而在逻辑上是顺向、合理的。[9]逆向教学设计过程的三个阶段分别是预期结果、评估证据和学习计划。围绕学科大概念进行学习计划的制定,有利于学生学科思维的培养,这是逆向教学设计模式的优势之一。本文以上述的“人与环境的关系”地理学科大概念为例,对高中地理人教版教材必修《地理二》第二章“乡村和城镇”第二节“城镇化”中的“城镇化的利弊”,针对性地呈现逆向教学设计的简案(见表1)。

表1 “城镇化的利弊”逆向教学设计(简案)