针刺联合揿针五脏俞对缺血性卒中后抑郁患者疗效及认知功能的影响

毕海洋,于楠楠,韩丽

(1.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学,黑龙江哈尔滨 150040)

卒中后抑郁(post-stroke depression,PSD),作为临床中脑卒中后常见的一种并发性情感障碍综合征,主要表现为快感的缺失、情绪的低落以及兴趣的缺乏。本病多伴有认知缺陷等症状[1]。脑卒中发病后5年内,约有1/3患者可罹患PSD,对卒中患者的康复进程、心理状态产生着较严重的不良影响[2]。目前,西医治疗本病常以口服抗抑郁药物为主,对控制临床症状有一定的助益,但仍存在诸如易成瘾、疗效滞后等缺陷或不良反应。研究[3]表明,针刺治疗PSD具有独特的优势。本研究采用针刺联合揿针五脏俞治疗缺血性脑卒中后抑郁患者,取得显著疗效,现将研究结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象及分组

选取2020年1月至2021年12月黑龙江中医药大学附属第一医院针灸科病房收治的60例明确诊断为PSD的患者为研究对象。按随机数字表将患者随机分为观察组和对照组,每组各30例。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

缺血性脑卒中的诊断标准参照中华医学会制定的《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[4]中的有关诊断标准拟定。

卒中后抑郁的诊断标准参照《卒中后抑郁临床实践的中国专家共识》[5]中的相关诊断标准拟定。

1.2.2 中医辨证标准

参照中华中医药学会发布的《中风内科常见病诊疗指南·中医病证部分》[6]中有关“中风”的诊断标准拟定,以及中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》[7]中有关“郁病”的诊断标准拟定。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准;②年龄在18~75岁之间;③汉密尔顿抑郁量表(HAMD)测评,评分在7分以上;④具有平稳的基本生命体征,并且意识清晰;⑤自愿参加本研究并签署知情同意书的患者。

1.4 排除标准

①卒中前即确诊患有抑郁症病史的患者;②由于药物因素导致抑郁的患者;③生命体征未稳定,或合并有其他严重原发性疾病的患者;④近2个月来,接受过与本病相关的任何形式治疗的患者。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组

给予常规针刺治疗。具体操作如下:协助患者取平卧位或坐位,常规消毒穴位局部皮肤。针刺取穴:百会、四神聪、合谷(双侧)、太冲(双侧)。腧穴的选取、定位标准及操作参照“十四五”规划教材《针灸学》[8]。采用华佗牌一次性无菌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司生产),头部腧穴百会、四神聪采用规格为0.25 mm×25 mm的针灸针进行平刺,进针深度控制在0.5~0.8寸。四关穴即双侧的合谷与太冲穴,采用规格为0.35 mm×40 mm的针灸针进行直刺,针刺深度控制在0.5~1.0寸。得气后,各腧穴均行平补平泻法,留针时间30 min,每日针刺治疗1次,连续治疗14 d。

1.5.2 观察组

在对照组治疗的基础上,联合揿针治疗。揿针具体操作如下:穴位选取双侧的五脏俞(即肝俞、心俞、脾俞、肺俞、肾俞)。常规针刺治疗结束后,协助患者取侧卧位或俯卧位,常规消毒穴位局部皮肤。以镊子拾取规格为0.2 mm×40 mm的清铃揿针,贴埋于相应背腧穴上,固定后嘱患者每隔2~3 h按压1次,持续时间每次为3~5 min,隔天更换1次。连续治疗7次,共计14 d。

1.6 观察指标

1.6.1 抑郁程度评估

分别于治疗前后观察2组患者HAMD评分的变化情况[9],对所有患者的抑郁程度进行测评。HAMD评分<7分,提示无抑郁;7分<HAMD评分<17分,提示有轻度抑郁;18分<HAMD评分<24分,提示为中度抑郁;HAMD评分>24分,提示为重度抑郁。

1.6.2 认知功能评估

分别于治疗前后观察2组患者简易精神状态检查表(Mini-Mental State Examination,MMSE)评分的变化情况[10],对所有患者的认知功能进行测评。MMES总分为30分,包含有5个维度,即定向能力、注意能力、记忆能力、回忆能力及语言能力,MMSE评分<27分,提示认知功能存在障碍。

1.6.3 实验室指标

分别于治疗前和治疗后抽取患者静脉血10 mL,由本院检验科进行检测。通过酶联免疫吸附实验,观察2组患者治疗前后血清中5-羟色胺(5-HT)水平及脑源性神经营养因子(BDNF)水平的变化情况。

1.7 疗效判定标准

根据HAMD评分的变化情况来判定临床疗效[11]。HAMD减分率=(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×100%。痊愈:75%≤HAMD减分率≤100%;显效:50%≤疗效指数<75%;有效:25%≤HAMD减分率<50%;无效:HAMD减分率<25%。总有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总病例数×100%。

1.8 统计方法

采用SPSS 26.0统计软件进行数据的统计分析。计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组内比较采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验;计数资料采用率或构成比表示,组间比较采用卡方检验;等级资料组间比较采用秩和检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者基线资料比较

观察组30例患者中,男20例,女10例;年龄57~68岁,平均(62.35±5.73)岁;病程1~4个月,平均(2.19±1.06)个月。对照组30例患者中,男21例,女9例;年龄60~71岁,平均(66.48±6.82)岁;病程1.5~3个月,平均(2.23±1.10)个月。2组患者的性别、年龄、病程等一般情况比较,差异均无统计学意义(P>0.05),表明2组患者的基线特征基本一致,具有可比性。

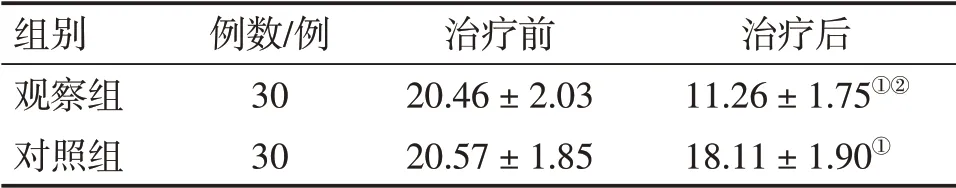

2.2 2组患者治疗前后HAMD评分比较

表1结果显示:治疗前,2组患者HAMD评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后,2组患者的HAMD评分明显改善(P<0.05),且观察组在改善HAMD评分方面明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。结果提示,针刺联合揿针五脏俞可显著改善PSD患者抑郁症状,效果优于单一针刺治疗。

表1 2组缺血性卒中后抑郁患者治疗前后汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分比较Table 1 Comparison of HAMD score between the two groups of patients with post-ischemic stroke depression before and after treatment(±s,分)

表1 2组缺血性卒中后抑郁患者治疗前后汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分比较Table 1 Comparison of HAMD score between the two groups of patients with post-ischemic stroke depression before and after treatment(±s,分)

注:①P<0.05,与同组治疗前比较;②P<0.01,与对照组治疗后比较

组别观察组对照组例数/例30 30治疗前20.46±2.03 20.57±1.85治疗后11.26±1.75①②18.11±1.90①

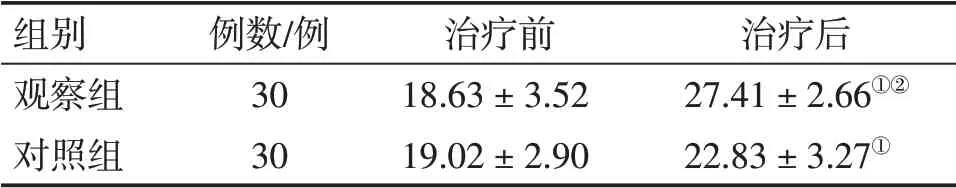

2.3 2组患者治疗前后MMES评分比较

表2结果显示:治疗前,2组患者MMES评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后,2组患者的MMES评分明显改善(P<0.05),且观察组在改善MMES评分方面明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。提示针刺联合揿针可显著改善PSD患者认知功能,效果优于单一针刺治疗。

表2 2组缺血性卒中后抑郁患者治疗前后简易精神状态检查表(MMES)评分比较Table 2 Comparison of MMES scores between two groups of patients with post-ischemic stroke depression before and after treatment(±s,分)

表2 2组缺血性卒中后抑郁患者治疗前后简易精神状态检查表(MMES)评分比较Table 2 Comparison of MMES scores between two groups of patients with post-ischemic stroke depression before and after treatment(±s,分)

注:①P<0.05,与同组治疗前比较;②P<0.01,与对照组治疗后比较

组别观察组对照组例数/例30 30治疗前18.63±3.52 19.02±2.90治疗后27.41±2.66①②22.83±3.27①

2.4 2组患者治疗前后血清5-HT水平及BDNF水平比较

表3结果显示:治疗前,2组患者血清5-HT水平及BDNF水平比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后,2组患者血清5-HT水平及BDNF水平均明显改善(P<0.05),且观察组在改善血清5-HT水平及BDNF水平方面明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。

表3 2组缺血性卒中后抑郁患者治疗前后血清5-羟色胺(5-HT)水平及脑源性神经营养因子(BDNF)水平比较Table 3 Comparison of serum 5-HT and BDNF levels between two groups of patients with post-ischemic stroke depression before and after treatment [±s,(ng·mL-1)]

表3 2组缺血性卒中后抑郁患者治疗前后血清5-羟色胺(5-HT)水平及脑源性神经营养因子(BDNF)水平比较Table 3 Comparison of serum 5-HT and BDNF levels between two groups of patients with post-ischemic stroke depression before and after treatment [±s,(ng·mL-1)]

注:①P<0.05,与同组治疗前比较;②P<0.01,与对照组治疗后比较

组别观察组对照组时间治疗前治疗后治疗前治疗后例数/例30 30 30 30 5-HT 70.52±8.46 110.74±9.57①②71.23±9.07 99.81±8.58①BDNF 24.65±4.79 40.73±5.31①②24.03±5.02 31.56±4.71①

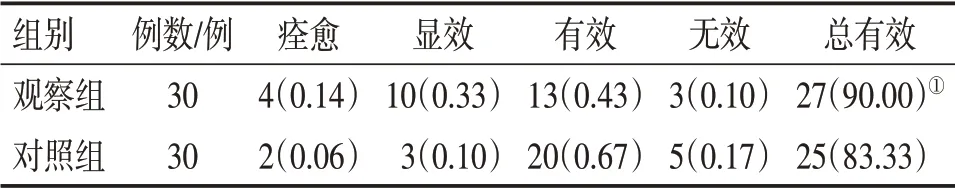

2.5 2组患者临床疗效比较

表4结果显示:观察组总有效率为90.00%(27/30),对照组为83.33%(25/30)。组间比较,观察组疗效优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表4 2组缺血性卒中后抑郁患者临床疗效比较Table 4 Comparison of the clinicalefficacy between two groups of patients with post-ischemic stroke depression [例/%]

3 讨论

卒中后抑郁(PSD)的发病机制,是目前学术界研究的热点,主要有神经生物学及社会与心理学等因素的影响[12],研究聚焦的主流靶点仍系神经生物学机理揭示。回顾现有研究可知,当缺血性脑损伤发生后[13],抑郁的发生与神经递质失调[14-15]、丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA)[16]及前额皮层之回路异常[17]、脑内神经重塑障碍[18]和促炎症因子激增[19]等密切相关。在治疗方面,西医首选抗抑郁药物,辅之以心理及物理疗法[20],能够较有效地降低PSD的发生率,但目前临床中尚无统一化、规范化、标准化的指南方案,且不可避免地逐渐显现出相关局限性。

PSD根据其临床症状及发病后之特点,当归属于中医学“中风”“郁证”共病的范畴。气血逆乱、阴阳失调,遂发为中风,病后肢体瘫痪,行动不利,舌强语涩,词难达意,陷于忧思恼怒难拔,恼怒伤肝,忧思害脾,肝气郁结,脾运不振,肝郁乘脾,气血失和,扰及心神,遂发PSD。此“因病而郁”之病机在临证中所占比例较大[21]。

针刺擅长调气和血、协理阴阳,在PSD治疗方面匠心独运,疗效显著,优势显著[22]。本研究中,针刺穴位选取百会、四神聪、合谷及太冲,其具体功效及配伍意义为:四神聪系居于巅顶之头部奇穴,其气与元神之府相通,针刺可导气于神,建调神醒神之功。百会位于“入属于脑”之督脉,下达元气之根,可内化精微,上及清阳之窍,能奉通元神,且可连诸阳脉,擅醒脑开窍,刺之可对大脑皮层产生刺激,发挥其加速血液循环、调节中枢神经功能的作用[23],为治疗多种脑病的锁钥腧穴[24]。《医贯·血症论》记载:“凡郁皆肝病也”,太冲为足厥阴风木之原穴,可奏疏肝理气、调畅气机之功效,足厥阴之经“与督脉会于巅”,刺其上之腧穴太冲,尚可助益运肝血、濡脑神。现代研究[25]亦揭示,对太冲穴行以针刺,可刺激相关脑区、调节HPA,进而促进PSD患者的恢复。合谷乃大肠经之原穴,可疏经通络、和调气血、引经下行。对双侧太冲及双侧合谷进行针刺,又称“开四关”,其中,合谷偏于行气,太冲偏于调血,两穴相合,一阴一阳,一气一血,一脏一腑,相互协调、互相制约,共襄转枢阴阳、醒神通窍之力[26]。

揿针萃取传统针灸的皮部与腧穴理论之精要,富集通经络、调脏腑、和阴阳、理卫气、疏气血之效信。现代研究亦表明,揿针可对神经-内分泌-免疫网络系统产生刺激,以加速局部血运、激活免疫应答。背俞穴乃背腰部承五脏六腑之气输注汇集的部位,俞穴治脏,每可发挥良效。PSD可病及五腑,且病情有反复的趋势。对五脏俞施加揿针治疗,则肝气得疏,脾运得旺,心神得宁,精气得填,气机复畅,脑髓得充,共同作用有助于PSD抑郁症状的缓解及对认知功能的改善。加之,揿针秉“静以久留”之经义,稳定、温和而持久地予机体以长时间的良性刺激,在稳定病情、减少反复方面,优势突出[27]。

PSD初期,临床症状有一定的隐匿性,存在较大的漏诊几率。HAMD是目前通用的抑郁评价量表,在PSD的辅助诊断及抑郁症状改善测评方面起着积极的作用。抑郁状态与认知障碍有着较高的关联度。受情绪影响,PSD患者常伴有认知功能减退,认知功能减退反过来又会加重抑郁状态,两者相互影响,叠加循环,干扰着患者的病情恢复进程[28]。鉴于此,本研究以MMES测评患者认知功能的情况。研究结果显示,经针刺配合揿针治疗后,患者的HAMD评分、MMES评分均明显改善,提示本法在改善抑郁症状、减轻认知功能损害方面作用显著。考虑到以上两个量表指标的测评结果存在一定的主观性,遂又对外周血中相关指标进行检测比照,以增加研究结果的客观性。5-HT系抑郁发病机制中较为关键的神经递质之一,其合成水平与抑郁症状呈现负相关[29]。相关研究揭示,BDNF可提升神经元可塑性,增强乙酰胆碱酶的活性,进而起到改善认知功能的作用[30-31],或可用于PSD的疗效评价,甚至作为本病潜在的治疗靶点[32]。此外,BDNF与5-HT之间也存在一定的协同作用。BDNF可增强5-HT摄取和活性依赖性的释放,5-HT亦能刺激BDNF表达。此种协同作用,可因大脑缺血缺氧状态被打破[33]。本研究中,针刺配合揿针干预后,患者抑郁症状、认知状况得以改善的同时,血浆中5-HT及BDNF水平均呈上升态势。

综上所述,针刺联合揿针五脏俞治疗缺血性脑卒中患者PSD,可明显改善患者的抑郁症状及认知功能,临床效果显著,其机制可能与提升5-HT水平及BDNF水平相关。