不同坡度TBM隧道施工对开挖面稳定性的影响

杨馨茹,段灿,薛子斌,邱琼,李冉,于广明

(1.青岛理工大学 土木工程学院,山东 青岛 266033;2.山东省高等学校蓝色经济区 工程建设与安全协同创新中心,山东 青岛 266033;3.中建隧道建设有限公司,重庆 401320)

近些年来,城市轨道交通建设发展迅速。由于受到城市规划以及建、构筑物的限制,使得轨道交通的线路越来越复杂,因此出现了许多在大坡度等特殊区段施工的隧道。但是TBM在有坡度地段施工时与在平坡段施工不同,其掘进难度大、安全风险高。千斤顶推力过大或过小就会引起开挖面土体超挖或欠挖,严重时甚至造成开挖面失稳。针对大坡度条件下TBM隧道施工时的开挖面稳定性问题,国内外学者进行了大量研究。

蒙晓莲[1]、赵丹[2]通过建立力学模型和运用FLAC3D软件,分析了盾构机在有坡度路段掘进时开挖面和周边地层的位移和应力的变化规律;白洋等[3]通过合理模拟平坡段、变坡点与上坡段三区段,研究了大坡度浅埋隧道地表横断面与纵断面变形规律,预测大坡度段隧道施工所产生的地表沉降量、沉降范围和沉降变化速率等参数值;邓尤东等[4]分析了复合式TBM在大纵坡隧道掘进过程中不均匀千斤顶推力作用下产生的附加作用力特征,并探究了管片结构在附加作用力影响下内力分布规律及其变形的薄弱区域,以及管片结构变形甚至破坏的表征;周峻等[5]建立了盾构机在迎坡掘进时的开挖面极限支护压力理论公式,并利用有限元软件进行模拟,得出开挖面极限支护压力随坡角的增大而增大;张成龙[6]通过分析盾构推进过程中各项参数对掘进的影响,得出纵坡地段盾构机掘进的难点在于精准控制推力的大小和方向;彭鹏[7]运用有限元软件并通过设置不同坡角来模拟了隧道在纵坡地段施工时围岩的变形,得出此地区的围岩变形规律;众多学者[8-11]通过计算开挖面的极限支护压力,推导出了开挖面稳定的极限状态方程,总结出纵坡地段的开挖面稳定性的规律。

综上所述,与平坡段相比,TBM在纵坡地段掘进时更为困难,如何保证开挖面稳定是目前亟需解决的一大难题。因此本文以重庆轨道交通九号线鲤鱼池站—刘家台站区间纵坡段为例,设定隧道的坡度为10‰、30‰、40‰及50‰,并采用MIDAS有限元软件进行模拟计算,得出在不同坡度情况下TBM隧道施工时开挖面岩土体的应力及位移分布规律,从而采取相应合理的施工措施。研究成果对重庆纵坡隧道施工时的开挖面稳定性问题具有重要的指导价值和现实意义,也可为类似大坡度隧道施工的实际工程项目提供借鉴。

1 鲤刘区间纵坡段隧道工程概况及开挖面稳定性原理分析

1.1 工程概况

重庆市地铁九号线刘家台站—鲤鱼池站区间处于迎坡路段,岩土类型从上至下依次为填土、砂质泥岩和砂岩,隧道处于砂质泥岩中,地质剖面图如图1所示。

图1 地质剖面图

刘家台站—鲤鱼池站区间为双线双洞隧道,线路全长919.509 m,其中460 m采用复合式TBM施工,单心圆断面,隧道内径为5.9 m,拟采用钢筋混凝土衬砌。TBM开挖直径为6.85 m,隧道衬砌管片外径为6.6 m,内径为5.9 m,厚度为0.35 m,进深1.5 m。本区间隧道纵断面呈V形,坡度为2‰~46‰。隧道拱顶埋深为25.25 ~29.50 m。

1.2 开挖面稳定性原理分析

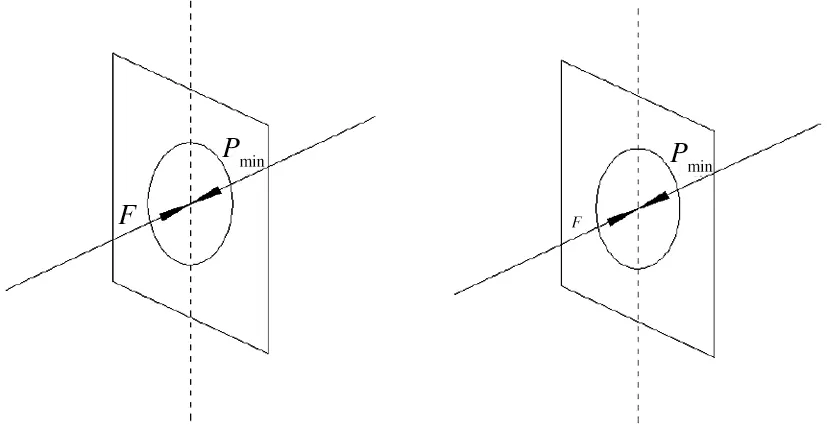

TBM掘进时维持开挖面稳定的原理是通过作用在刀盘上的压力F与开挖面土体压力P相平衡的方法来保持开挖面稳定。如图2所示,当F

图2 TBM维持开挖面稳定示意图

由于TBM自重大,与平坡段隧道施工相比,当TBM迎坡向上掘进时,其自身重力沿坡度方向会有一个分力F1,方向与掘进方向相反,在分力的作用下TBM前方刀盘易与开挖面发生分离,导致开挖面岩土体产生变形。当TBM正常掘进时,刀盘会与前方岩土体紧密贴实保持压力平衡,而当TBM刀盘与开挖面发生分离时,掘进中的刀盘与前方岩土体不能紧密贴实,故不能为开挖面提供足够的支撑压力,如图3所示。整个过程是刀盘先与开挖面岩土体接触而后发生分离,这就相当于是对开挖面岩土体先进行加载然后对其进行卸荷,因此使得开挖面前方岩土体在侧向土压力作用下向两侧移动,进而导致两拱腰位置处产生水平位移,竖直方向上拱顶产生竖向沉降,拱底发生隆起现象,使得开挖面岩土体发生椭圆化变形,不利于开挖面的稳定,如图4所示。

图3 TBM迎坡掘进开挖面受力图 图4 隧道边界椭圆化变形模式

2 不同坡度下TBM隧道施工对开挖面稳定性影响的数值模拟

2.1 纵坡段TBM隧道三维模型的建立

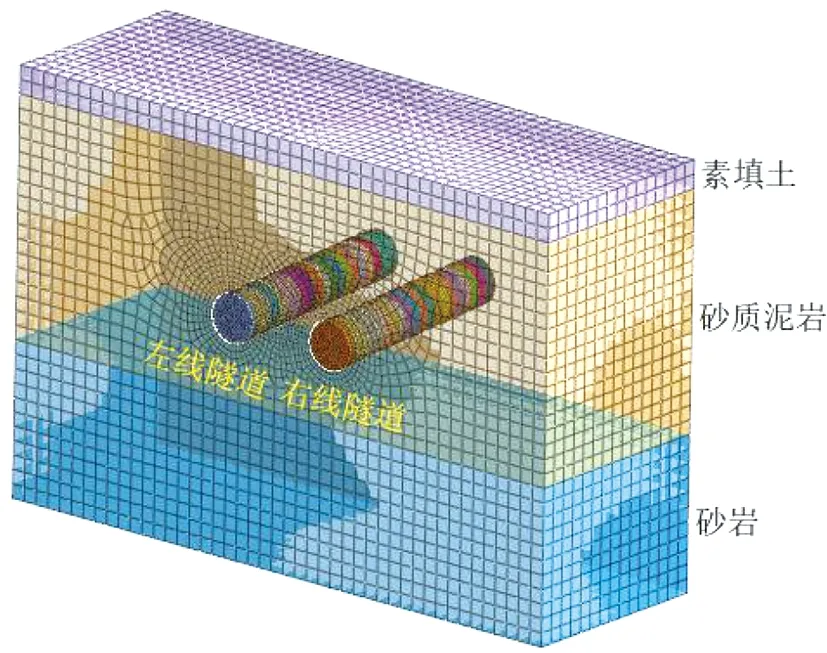

针对大纵坡TBM隧道施工时开挖面稳定性问题,本文采用Midas GTS软件进行数值模拟分析。为方便三维实体模型的建立和边界条件的确定,本文设定如下基本假定:(1)将地层视为半无限空间体;(2)视岩土体为均质的、各向同性的连续介质;(3)只考虑自重应力场。基于上述假定,模型中的地层下表面施加固定端约束,左右表面施加X方向约束,前后表面施加Y方向约束,地表面为自由边界。模拟时考虑岩土体自重应力的作用,且重力荷载系数取9.807 m/s2。其中,岩土体采用莫尔—库伦弹塑性模型,管片衬砌采用实体弹性模型。隧道拱顶距地面的距离取25 m,根据已有的研究成果可知隧道影响范围为3D~5D(D为隧道的直径),所以本文建立的三维模型尺寸为90 m×30 m×60 m。纵坡段隧道的三维网格图如图5所示。

(a)三维模型网格划分图

2.2 物理力学参数选取

隧道主体位于砂质泥岩中,上覆土层为素填土,下覆砂岩夹砂质泥岩,本模型中取下覆岩体为砂岩。岩土体及管片的物理力学参数见表1。

表1 岩土体及管片的物理力学参数表

2.3 模拟所需的工况界定

工况1:依托重庆大纵坡TBM隧道工程实例,建立三维模型进行分析,该隧道线路坡度为10‰,将模型的分析过程分为以下阶段,第1阶段:初始地应力的计算,并将该阶段计算得出的位移清零,以模拟地层的初始应力场,减小模型的计算误差;第2至4阶段:将左线隧道的1~7环、8~14环、15~20环所对应隧道内土体钝化,并激活相应支护结构;第5至7阶段:将右线隧道的1~7环、8~14环、15~20环所对应隧道内土体钝化,并激活相应支护结构。

工况2—工况4:设定隧道线路坡度依次为30‰、40‰及50‰。模型尺寸、分析阶段均与工况1一致。

3 数值模拟计算结果分析

3.1 大坡度TBM隧道开挖面主应力计算结果与分析

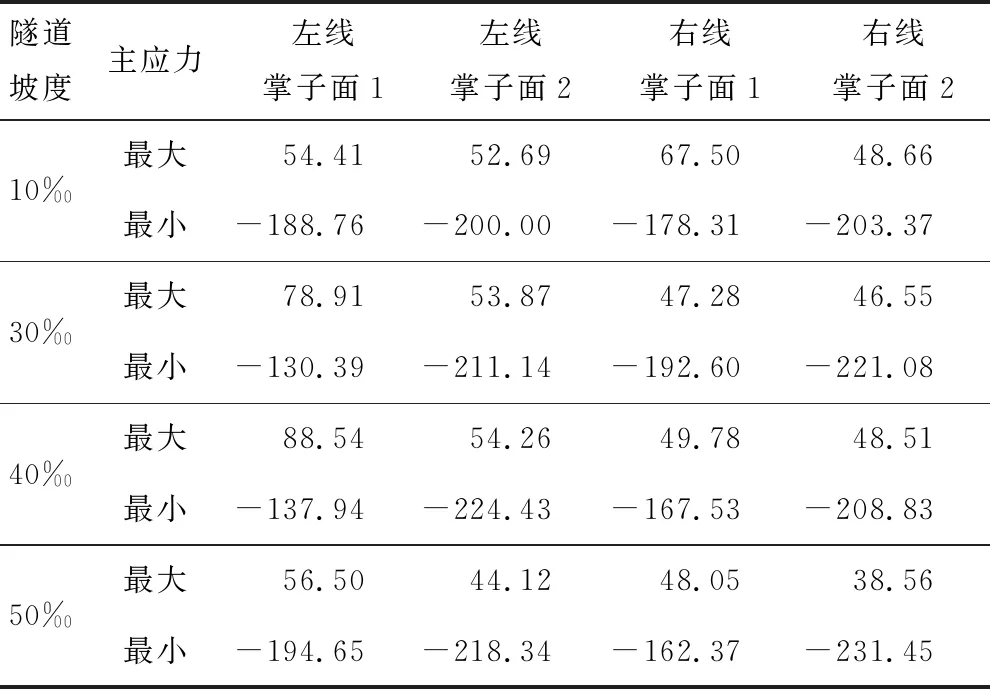

由于隧道为双洞双线隧道,所以本文在左线、右线隧道中各选取两个掌子面分析开挖面应力变化规律,两掌子面分别位于隧道开挖至10.5 m和21 m处。提取各工况下不同掌子面处的最大、最小主应力值,见表2。

表2 各工况最大、最小主应力值

由表2可以看出,在同一坡度值下,左线隧道掌子面2上的最大、最小主应力值相较于掌子面1上的最大、最小主应力值小,右线也呈现出相同的变化趋势。这是因为在TBM掘进过程中,开挖面前方岩土体在开挖卸荷作用下出现应力重分布现象,并且随着开挖的不断进行,岩土体达到一个新的平衡状态。当TBM掘进到掌子面2位置时,此时开挖面岩土体的应力比初始应力小,因此受到的扰动较先前小,即表现为最大、最小主应力值减小。

3.2 大坡度TBM隧道开挖面轴向应力计算结果与分析

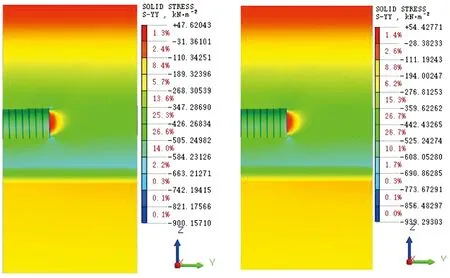

为进一步分析大坡度TBM隧道施工时开挖面的Y轴(隧道掘进方向)轴向应力,仍选取10‰、30‰、40‰、50‰四个坡度来进行计算。计算中比较了四个不同坡度下的开挖面轴向应力的变化情况,通过对比发现不同坡度下的隧道左右线不同掌子面处的轴向应力分布大致相似,因此本文仅选取不同坡度下右线掌子面1处的轴向应力来进行分析。

由模拟计算结果可知,四个工况下的轴向应力既呈现出一致性,也表现出一定的差异性。由图6可以看出,一致性体现在四个工况下的轴向应力都出现分层现象,轴向应力值均随距开挖面距离的增加而逐渐减小,且最大值都出现在开挖面前方岩土体上;其次,距离开挖面较近的岩土体出现轴向拉应力,远离开挖面的岩土体出现轴向压应力(拉为正、压为负)。差异性体现在隧道坡度从10‰增加到30‰时轴向应力值显著增大,当隧道坡度大于30‰时虽然轴向应力值也在增加但是增加的趋势逐渐趋于平缓。同时由图也可以看出轴向应力值随着坡度的增大而增大,其主要原因是随着坡度的增大,开挖面处岩土体的自重力在坡度方向上的分力也相应增加,分力方向与掘进方向相反。在分力的作用下开挖面岩土体朝向开挖面滑移,坡度越大,开挖面承受的法向应力也越大,即表现为轴向应力值增大。

(a)隧道坡度10‰ (b)隧道坡度30‰

3.3 大坡度TBM隧道施工引起的开挖面岩土体变形分析

3.3.1 大坡度TBM隧道左线开挖时开挖面岩土体变形分析

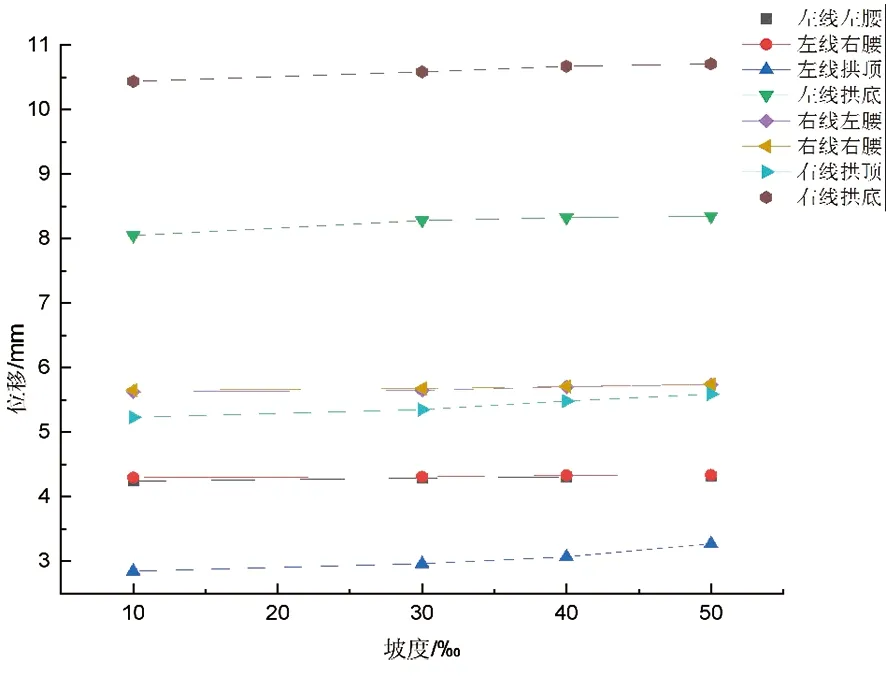

1)开挖面岩土体水平、竖向变形分析。图7至图9可以看出:大坡度TBM隧道仅左线施工时,因隧道开挖卸荷而产生的水平变形主要出现在开挖面两拱腰附近,且开挖面处两拱腰的水平位移呈现出相同的变化趋势,并关于隧道中心线对称。同一掌子面处两拱腰的水平位移值基本相同,开挖面岩土体的水平位移峰值呈现出随着坡度的增大而逐渐减小的趋势。

(a)隧道坡度10‰

(a)隧道坡度10‰

图9 不同坡度下隧道各位置处水平位移变化曲线图

竖向变形主要出现在开挖面拱顶和拱底处,其表现为开挖面拱顶出现向下的沉降,拱底出现向上的隆起,且竖向变形峰值呈现出随隧道坡度的增大而逐渐增大的趋势。与开挖面拱底隆起值相比,开挖面拱顶沉降值相对较小。

在相同坡度值情况下,随着隧道的开挖,后续掌子面的水平位移值、竖向位移值均比先开挖掌子面的水平位移值、竖向位移值大,说明当隧道刚开始进行开挖时就对周围岩土体造成影响,开挖面前方岩土体受到扰动,先产生一部分位移,当隧道继续开挖至研究断面时,由于开挖卸荷的叠加效应使得开挖面岩土体的水平位移和竖向位移不断增大,即表现出随着隧道开挖的进行开挖面岩土体位移逐渐增大的形式。

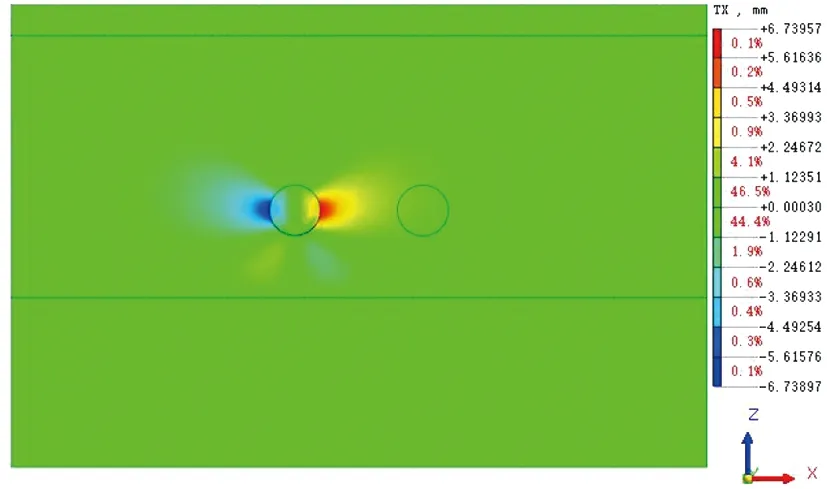

2)开挖面岩土体纵向变形分析。由图10的计算结果可见,开挖面前方岩土体形成一定范围的纵向变形区域,影响范围约为1.1倍隧道洞径,且纵向位移最大值出现在开挖面处,距离开挖面越远纵向位移值越小,分析原因为由于坡度的存在,距离开挖面较近的岩土体朝向刀盘方向滑动,使得靠近开挖面的岩土体受到的拉应力较大,进而导致纵向位移值大于远离开挖面的岩土体的纵向位移值;其次,随着坡度的增加纵向位移值也逐渐增大,其主要原因是当隧道处于上坡开挖状态时,TBM抬头前进的姿态随着坡度的变化而变化,坡度较大时前进姿态变化复杂,导致岩土体开挖应力重分布现象明显,因而地层损失越大,从而引起纵向位移值增大;同时也可看出,当坡度较小时,纵向变形较大的区域出现在开挖面中心处,但随着坡度的增加,纵向变形较大区域逐渐下移,出现在开挖面中心以下,说明与平坡相比,有坡度时刀盘上部会由于坡度的影响与开挖面出现部分脱离,千斤顶推力集中在开挖面下方,造成重心下移,使得纵向变形较大区域出现在开挖面下方岩土体上。

(a)隧道坡度10‰ (b)隧道坡度30‰

综上所述,TBM迎坡掘进时对于开挖面岩土体的开挖可以等效为对岩土体先进行加载然后再对其卸荷。由于开挖卸荷作用,开挖面岩土体形成三维(X向、Y向、Z向)松动区域,再加上开挖面上覆岩土体的重力作用,开挖面处岩土体受到挤压,各种作用力叠加在一起,岩土体发生松动并向盾构机刀盘方向产生滑移。当开挖面不能提供足够的支撑力时就会造成开挖面岩土体失稳,由此可以看出隧道在有坡度下进行施工时对开挖面的稳定是极其不利的。通过对模拟计算结果进行分析,发现得出的结论与2.2节中理论分析的结论相一致,进而也验证了该模型的合理性和正确性。

3.3.2 大坡度TBM隧道右线岩土体变形分析

1)右线隧道开挖面岩土体变形分析。提取隧道右线进行开挖后不同坡度下左、右线掌子面1处的水平、竖向位移值,并绘制成表3。由表中数据可知,当右线隧道施工到掌子面1处时,与仅左线开挖相比,右线掌子面1处岩土体的水平位移、竖向位移均比左线同一位置处的水平位移、竖向位移小,这是由于在进行左线隧道施工时出现的开挖卸荷现象使得岩土体中应力减小,当右线隧道开始施工后,受岩土体中应力减小因素的影响,开挖面处岩土体的变形也相应减小。

表3 不同坡度下左、右线掌子面1处水平、竖向位移值表

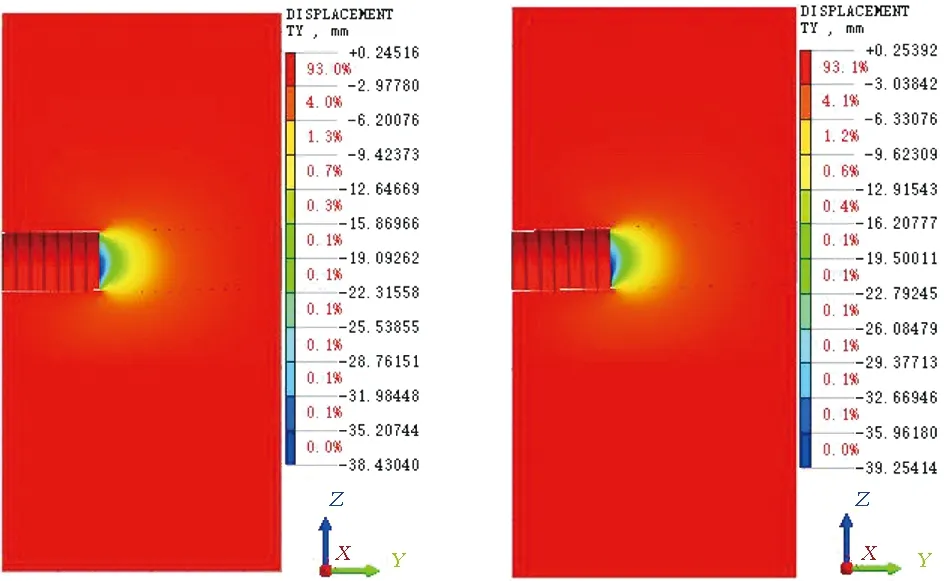

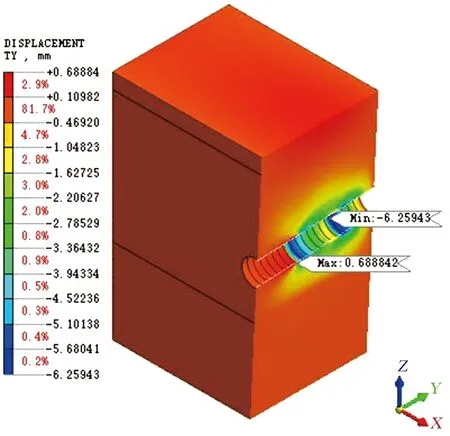

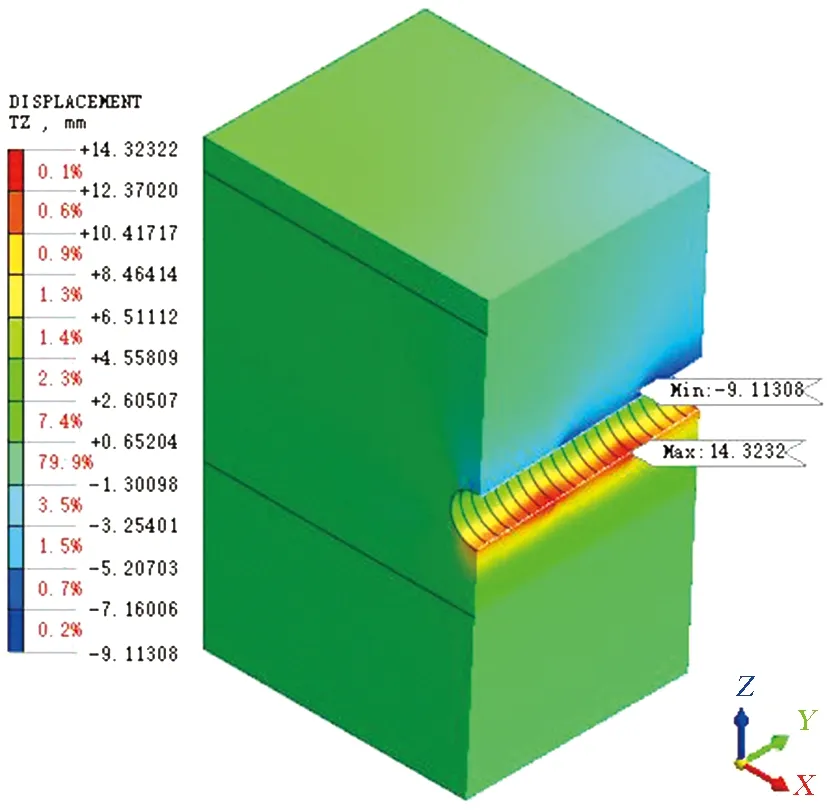

2)右线隧道施工完成后岩土体变形分析。由上文可知,仅左线隧道开挖时,两拱腰的水平位移值几乎相等,影响范围大致相同,但当右线隧道施工完成后,左线隧道两拱腰的变形形式发生改变。受右线隧道开挖卸荷的影响,左线隧道左拱腰水平位移值大于右拱腰,且两拱腰水平位移值均比仅左线开挖时大,这是因为左线隧道右拱腰靠近右线隧道,当右线隧道开挖时,左线隧道右拱腰受到的二次扰动较左拱腰大,右拱腰会向左拱腰偏移,进而导致左拱腰受到的挤压较大,产生的位移也大。由图11可以看出,左线、右线纵向位移峰值出现在相同位置处,右线纵向位移峰值为6.36 mm,稍大于左线纵向位移峰值6.25 mm,且左右两线纵向位移变化趋势相近;观察发现,左右线先施工区域纵向变形不明显,随着施工的进行,进入隧道后半部分施工时纵向变形显著。由图12可知,与仅左线开挖相比发现,当右线隧道最后一个施工阶段完成后,左线隧道拱顶沉降值增大,且上覆岩土体的沉降域变大,并延伸至地表,呈“漏斗状”分布。

(a)左线隧道纵向位移图

(a)左线隧道竖向位移图

大量文献研究结果表明隧道在平坡地段施工时,当双线隧道施工完成后,拱顶最大沉降值出现在先开挖隧道的入洞口处,是由于入洞口处土体经受多次扰动,因而沉降值相对其他位置处较大,但由本文可以看出双线隧道施工完成后,自左、右线隧道中间部位开始拱顶发生明显沉降,其主要原因是本文隧道是在大纵坡地段施工,相较于平坡段,由于有坡度的存在,拱顶出现明显沉降的地方靠后,且随着坡度的增大位置逐渐后移。

4 结论

本文依托重庆鲤刘区间迎坡段TBM隧道施工工程,采用理论分析和数值模拟方法对大坡段TBM隧道施工时的开挖面稳定性问题进行分析,得出以下结论:

1)通过数值计算结果发现随着坡度的增加最大主应力逐渐增大。当隧道坡度从10‰增加到30‰时轴向应力值显著增大,当隧道坡度大于30‰时虽然轴向应力值也在增加但是增加的趋势逐渐趋于平缓。

2)大坡度TBM隧道仅左线施工时,开挖面岩土体的水平位移峰值呈现出随着坡度的增大而逐渐减小的趋势,竖向变形峰值、纵向变形峰值均呈现出随隧道坡度的增大而逐渐增大的趋势;开挖面前方岩土体形成一定范围的纵向变形区域,影响范围约为1.1倍隧道洞径, 且纵向位移最大值出现在开挖面处,距离开挖面越远纵向位移值越小;当坡度较小时,纵向变形较大的区域出现在开挖面中心处,但随着坡度的增加,纵向变形较大区域下移,出现在开挖面中心以下。

3)与仅左线隧道开挖相比,右线隧道开挖完成后左线隧道左拱腰水平位移值大于右拱腰,且两拱腰水平位移值均比仅左线开挖时大;其次,双线隧道施工完成后,自左、右线隧道中间部位开始拱顶发生明显沉降,与平坡地段不同。

4)在有坡度地段,可以通过采取超前支护、跟进隧道二衬、提前加固受影响较大的区域、严格控制超挖等措施,来减小TBM掘进时开挖面岩土体的变形。